Астафьева, В. В. История развития вычислительной техники / В. В. Астафьева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 3 (293). — С. 16-19. — URL: https://moluch.ru/archive/293/66569/ (дата обращения: 13.07.2023).

Важным компонентом, составляющим процесс вычислений и обработки данных, является вычислительная техника. Вероятно, всем известные счётные палочки, используемые и в настоящее время в начальных классах многих школ для обучения счёту, были первыми приспособлениями для вычислений.

С их развитием они становились более сложными. Примером служат финикийские глиняные фигурки, которые также предназначались для наглядного представления количества предметов при подсчете. Фигурки, для удобства, помещались в специальные контейнеры. Ими пользовались торговцы и счетоводы того времени.

Простейшие приспособления для счёта постепенно перерождались во всё более сложные устройства, такие как: абак, логарифмическая линейка, механический арифмометр, электронный компьютер. И, невзирая на простоту ранних вычислительных устройств, получить результат при помощи простых счёт можно даже быстрее, чем нерасторопный владелец современного калькулятора. Стоит отметить, что производительность и скорость счёта современных вычислительных устройств давно уже превосходят возможности самого выдающегося расчётчика-человека.

Два «простых» ПАРНИШКИ в «ГАРАЖЕ» придумали «APPLE»| История Джобса / История APPLE

Вычислительные аппараты, а также разного рода их конструкции использовались людьми на протяжении всего своего существования. Некоторые из них используются и в повседневной жизни сейчас, а некоторые затерялись в переулках времени.

Знание истории развития вычислительной техники и опыт компьютерной информатики являются необходимым составным элементом компьютерной культуры.

Ключевые слова: вычислительная техника, развитие, позиционная система счисления, разряд единиц, автоматический режим, программное управление, элементная база, поколения ЭВМ.

- Начальный этап. Период докомпьютерной эпохи

Такой период можно назвать «ручным» и свое начало он берет ещё на заре человеческой цивилизации. У разных народов на разных континентах фиксация результатов счёта производилась разными способами: пальцевой счет, нанесение засечек, счетные палочки, узелки и т. д.

Наконец, появление приборов, которые используют вычисление по разрядам, предполагало наличие некоторой позиционной системы счисления, десятичной, восьмеричной, пятеричной, троичной и т. д. К таким приборам относятся: абак, русские, японские и китайские счёты.

Именно со счётов следует начать историю цифровых устройств. Подобный инструмент был известен у многих народов, например, абак Древней Греции представлял собой деревянную дощечку, посыпанную морским песком. Её нередко называли «саламинской доской» по имени острова Саламин в Эгейском море. На песке проводили бороздки (засечки), на которых камешками обозначались числа. Каждая из таких бороздок соответствовала разрядам единиц, десяток, сотен и т. д. Если в какой-то бороздке при счете набиралось более десяти камешков, их снимали и добавляли один камушек в следующем разряде.

Усовершенствованный римлянами со временем такой абак представлял уже мраморную доску, на которой были выточены желобки и прилагались мраморные шарики. [1]

В Китае счёты назывались «суан — пан» и состояли из деревянной рамки, разделенной на верхние и нижние секции. Палочки соотносились с колонками, а косточки — с числами. В основе счета лежала не десятка, а пятерка и поэтому в каждой такой секции располагались косточки: 5 — в нижней части и 2 в верхней. Так, для того, чтобы выставить на этих счетах число 6, ставили сначала косточку, соответствующую пятерке, а затем добавляли одну косточку в разряд единиц.

Подобное устройство для счёта у японцев носило название «серобян».

На Руси долгое время считали по косточкам, которые раскладывались по кучкам. Примерно с XV века распространение получил, так называемый «дощатый счет», завезенный западными купцами с ворванью и текстилем. Он почти не отличался от обычных счетов и представлял собой рамку с укрепленными горизонтальными веревочками, на которые были нанизаны просверленные сливовые или вишневые косточки. [1]

В IX веке учёные из Индии сделали одно из величайших открытий в математике. Ими была изобретена, используемая во всем мире, позиционная система счисления. При записи числа, в котором отсутствует какой — либо разряд (например, 11101 или 16304).

При записи на месте «пустого» разряда ставили точку, а позднее рисовали кружок, называемый «сунья».

Арабские математики перевели это слово по смыслу на свой язык «сифр», а современное слово «нуль» происходит от латинского.

В конце XV — начале XVI века Леонардо да Винчи создал 13- разрядное суммирующее устройство с десятизубными кольцами. По описанию, основу машины составляли стержни, на которых (с разных сторон по одному) закреплялись два отличных по размеру зубчатых колеса. Эти стержни должны были располагаться таким образом, чтобы меньшее колесо на одном стержне входило в зацепление с большим колесом на другом стержне. При этом меньшее колесо второго стержня сцеплялось с большим колесом третьего и т. д.

Согласно замыслу автора, десять оборотов первого колеса, должны были приводить к одному полному обороту второго, а десять оборотов второго — к полному обороту третьего и т. д. Целая система, состоящая из 13 стержней с зубчатыми колесами, приводилась в движение набором грузиков [2].

2. Развитие механики

В середине XVII века сложился новый этап в истории вычислительной техники, который стал предпосылкой для развития вычислительных устройств и приборов. Такой этап использовал механический принцип вычислений и обеспечивал перенос старших разрядов. Вместе с этим применение таких машин поспособствовало «автоматизации умственного труда».

Во второй половине XIX века возросло количество вычислительных работ в целом ряде областей человеческой деятельности, что вызвало настоятельную потребность в вычислительной технике и повышение требований к ней.

В этот период английским математиком Чарльзом Бэббиджем была выдвинута идея разработки программно-управляемой счётной машины, которая имела бы арифметическое устройство (АУ), устройство управления (УУ), ввода и печати.

Разностная машина — первая спроектированная Беббиджем машина (1822 г.), работающая на паровом двигателе. Работающая модель представляла собой калькулятор из шести цифр, способный производить вычисления и выводить на печать цифровые таблицы.

Главным достижением этой эпохи можно считать разработку успешной конструкции арифмометра шведско-русским механиком и изобретателем Вильгодт Теофил Однером. Главная особенность его детища заключалась в применении зубчатых колес с переменным числом зубцов вместо ступенчатых валиков. Они были проще валика конструктивно и имели меньшие размеры. [2]

Первоначально появление в этот период электронно-вычислительных машин (ЭВМ) мало повлияло на выпуск арифмометров, прежде всего из-за различия в назначении, а также в стоимости и распространенности. Однако, с 60-х годов в массовое использование все активнее проникают электронные клавишные вычислительные машины, которые выпускались вначале на лампах, а с 1964 г. на транзисторах. Лидером в этом направлении сразу же стала Япония, которая сумела отличиться мини атюризацией электронной техники, включая вычислительной техники.

3. Электромеханический этап

Наименее продолжительным этапом в развитии вычислительной техники и охватывающим около 60 лет является электромеханический — от создания первого табулятора американским инженером Германом Холлерит до изобретения первой ЭВМ ENIAK (1945). Необходимость проведения массовых расчётов, а также развитие прикладной электротехники выступили предпосылками для создания проектов такого типа.

Счётно-аналитический комплекс, который был предназначен для обработки информации на перфокарточных носителях является классическим типом средств этапа электромеханики, а значение работ Холлерита для развития вычислительной техники определяется двумя факторами: во-первых, Герман стал основоположником нового счетно-перфорационного направления в вычислительной технике — с соответствующим им оборудованием для широкого круга экономических и научно-технических расчетов. Которое в свою очередь, привело к созданию машиносчётных станций, послуживших прообразом современных вычислительных центров. Во-вторых, даже в наше время использование большого числа разнообразных устройств ввода/вывода информации не отменило полностью использование перфокарточной технологии. [3]

Завершается электромеханический этап в развитии вычислительной техники созданием целого ряда сложных релейных и релейно-механических систем с программным управлением, которое характеризуется универсальностью алгоритмов и способностью выполнять сложные научно-технические вычисления в автоматическом режиме (со скоростями, на порядок превышающими скорость работы арифмометров с электропроводом).

Описанные выше аппараты можно рассматривать в качестве прямых предшественников универсальных ЭВМ. [4]

4. Поколения современных ЭВМ

Наличие представлений о поколениях ЭВМ составляет компьютерную грамотность. А когда говорят о поколениях, то в первую очередь говорят об историческом портрете электронно-вычислительных машин (ЭВМ).

Развитие современных ЭВМ в целом принято делить на поколения. Такое деление весьма условное и представляет собой нестрогую классификацию по степени развития аппаратных и программных средств, а также способов взаимодействия между пользователем и компьютером.

Идея разделения развития ЭВМ на поколения вызвана к жизни тем, что за время короткой истории своего развития компьютерная техника проделала большую эволюцию, как в смысле развития элементной базы (лампы, транзисторы, микросхемы и др.), так и в смысле изменения её структуры (рост быстродействия и увеличение объёма памяти), появились новые возможности, расширились области применения и характер её использования.

Этот прогресс показан в таблице .

ПАРАМЕТРЫ СРАВНЕНИЯ

ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ

Первое

Второе

Третье

Источник: moluch.ru

История развития вычислительной техники

В современном мире электронно-вычислительная техника вошла прочно в нашу жизнь. Уже невозможно представить, что бухгалтер считает все на счетах, а сметчик просчитывает смету вручную. Все забыли, что такое логарифмическая линейка. К этому вычислительные машины шли долгие годы.

Английский математик Чарльз Бэббидж разработал устройство, которое не только выполняло арифметические действия, но и сразу же печатало результаты. В 1832 году была построена десятикратно уменьшенная модель устройства, состоящая из двух тысяч латунных деталей, которая весила три тонны, но была способна выполнять арифметические операции с точностью до шестого знака после запятой и производить вычисления производные второго порядка. Эта вычислительная машина стала прообразом настоящих компьютеров, называлась она дифференциальной машиной.

Потребность в хранении, преобразовании и передачи информации у человека появилась значительно раньше, чем был создан телеграфный аппарат, первая телефонная станция и электронная вычислительная машина (ЭВМ). Фактически весь опыт, все знания, накопленные человечеством, так или иначе, способствовали появлению вычислительной техники.

История создания ЭВМ — общее название электронных машин для выполнения вычислений — начинается далеко в прошлом. Она связана с развитием практически всех сторон жизни и деятельности человека и техники. Сколько существует человеческая цивилизация, столько времени используется определенная автоматизация системы операций вычисления.

5 этапов развития вычислительных машин

История развития вычислительных машин техники насчитывает около пяти десятилетий. Каждый следующий этап развития техники отличался новыми элементами (электронные лампы, транзисторы, интегральные схемы), технология изготовления которых была принципиально иной. В настоящее время существует общепринятая классификация этапов устройства ЭВМ:

- Первый — (1946 — начало 50-х годы). Элементная база устройства — электронные лампы. ЭВМ отличались большими габаритами, большим потреблением энергии, малым быстродействием системы, низкой надежностью, программированием операций в кодах.

- Второй — (конец 50-х — начало 60-х гг.). Элементная база машины — полупроводниковые элементы. Улучшились по сравнению с ЭВМ предыдущего этапа практически все технические характеристики устройства. Для программирования системы используются алгоритмические языки.

- Третий — (конец 60-х — конец 70-х). Элементная база машин — интегральные схемы, многослойный печатный монтаж. Резкое снижение габаритов ЭВМ, повышение надежности систем и техники в целом, увеличение производительности. Появился доступ с удаленных терминалов.

- Четвёртый — (с середины 70-х — конец 80-х). Элементная база устройства — микропроцессоры, большие интегральные схемы. Улучшились технические характеристики машин. Массовый выпуск персональных устройств. Направления развития: мощные многопроцессорные вычислительные системы с высокой производительностью, создание дешевых микроЭВМ.

- Пятый — (с середины 80-х гг.). Началась разработка интеллектуальной техники, которая пока не увенчалась успехом. Внедрение во все сферы компьютерных сетей и их объединение, использование распределенной обработки данных, повсеместное применение компьютерных информационных технологий.

Вместе со сменой поколений ЭВМ менялся и характер их использования. Если первые создавались и использовались в основном для решения вычислительных задач, то в дальнейшем сфера их применения расширилась. Сюда можно отнести обработку информации, автоматизацию управления производственно-технологическими и научными процессами и многое другое.

Первые разработчики в истории компьютеров

Конрад Цузе первым в мире определил, что обработка данных начинается с бита (бит он называл «статусом да / нет», а формулы двоичной алгебры — условными суждениями), первым ввел термин «машинное слово» (idm), первым объединил в вычислители арифметические и логические операции, отметив, что «элементарная операция техники — проверка двух двоичных чисел на равенство. Результатом будет тоже двоичное число с двумя значениями (равно, не равно)».

Первая вычислительная машина на лампах, созданная англичанами в 1943 г., для раскодирования немецких военных шифров состояла из 1800 электронных ламп — устройств для хранения информации — и была одним из первых программируемых электронных цифровых компьютеров того века.

Транзисторы пришли на смену электронным лампам в начале 60-х годов. Транзисторы (которые действуют как электрические переключатели), потребляя меньше электроэнергии и выделяя меньше тепла, занимают и меньше места.

Когда появились отечественные машины, их можно было охарактеризовать так: по архитектурным, схемным и функциональных решений они соответствовали своему часу, но их возможности были ограничены из-за несовершенства производственной и элементной базы в СССР.

Производство компьютеров на ИС (микросхемами их стали называть позже) было гораздо дешевле, чем на транзисторах. Благодаря этому многие организации смогли приобрести и освоить такие машины. А это, в свою очередь, привело к росту спроса на универсальные ЭВМ, предназначенные для решения различных задач. В эти годы производство компьютеров приобрело промышленные масштабы.

В это же время появляется полупроводниковая память, которая и по сей день используется в персональных компьютерах.

В 4 поколении рождение персональных компьютеров (ПК, PC) с полным основанием связывают с процессорами Intel. Корпорация была основана в середине июня 1968 г. С тех пор Intel превратилась в крупнейшего в мире производителя микропроцессоров с числом сотрудников более 64 тысяч. Целью Intel было создание полупроводниковой памяти и, чтобы выжить, фирма стала брать и сторонние заказы на разработку полупроводниковых устройств.

Распространение ПК к концу 70-х годов привело к некоторому снижению спроса на большие ЭВМ и мини-эвм.

Отличительные признаки V -го поколения:

- новые технологии производства;

- отказ от традиционных языков программирования таких, как Кобол и Фортран в пользу языков с повышенными возможностями манипулирования, символами и элементами логического программирования (Пролог и Лисп);

- акцент на новые архитектуры (например, на архитектуру потока данных);

- новые способы ввода-вывода, удобные для пользователя (например, распознавание речи и образов, синтеза речи, обработка сообщений на естественном языке);

- искусственный интеллект (то есть автоматизация процессов решения задач, получения выводов, манипулирования знаниями).

Направления развития компьютеров «Нейрокомпьютеры» можно отнести к шестому поколению ЭВМ. Несмотря на то, что реальное применение нейросетей началось относительно недавно, нейрокомпьютингу как научному направлению пошел седьмой десяток лет, а первый нейрокомпьютер был построен в 1958 году. Разработчиком машины был Фрэнк Ройзенблит, который подарил своему детищу имя Mark I.

Теория нейронных сетей впервые была обозначена в работе МакКаллока и Питтса в 1943 г.: любую арифметическую или логическую функцию можно реализовать с помощью простой нейронной сети. Интерес к нейрокомпьютингу снова вспыхнул в начале 80-х годов и был подогрет новыми работами с многослойным перцептроном и параллельными вычислениями. Нейрокомпьютеры — это ПК, состоящие из множества работающих параллельно простых вычислительных элементов, которые называют нейронами. Нейроны образуют так называемые нейросети. Высокое быстродействие нейрокомпьютеров достигается именно за счет огромного количества нейронов.

Нейрокомпьютеры построены по биологическим принципу: нервная система человека состоит из отдельных клеток — нейронов, количество которых в мозгу достигает 1012, при том, что время срабатывания нейрона — 3 мс. Каждый нейрон выполняет достаточно простые функции, но так как он связан в среднем с 1 — 10 тыс. других нейронов, такой коллектив успешно обеспечивает работу человеческого мозга.

Подведем итоги

История развития компьютеров еще не закончена, помимо совершенствования старых, идет и разработка совершенно новых технологий. Пример тому квантовые компьютеры — устройства, работающие на основе квантовой механики.

Полномасштабный квантовый компьютер — гипотетическое устройство, возможность построения которого связана с серьезным развитием квантовой теории в области многих частиц и сложных экспериментов. Эти труды лежат на передовом крае современной физики. Экспериментальные квантовые компьютеры уже существуют. Элементы квантовых компьютеров могут применяться для повышения эффективности вычислений на уже существующей приборной базе.

Информатика — увлекательный предмет не только из-за своей специфики, а из-за богатой истории. Если не вникать в прошлое, не настанет настоящее. Намного проще следить за новообразованиями, владея историей создания. Проверить свои знания по истории вычислительной техники можно, пройдя наше тестирование.

Не готовы пройти олимпиаду сейчас?

Подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы не потерять и вернуться к олимпиаде позже:

Водородная бомба вместо «Hello, world!»: как и для чего придумали первую ЭВМ

Как американцы собрали ЭВМ, чтобы «отдокторстрэнджить» все возможные сценарии ядерной войны с СССР.

Фото: Jerry Cooke / Getty Images

Марина Демидова

Программист, консультант, специалист по документированию. Легко и доступно рассказывает о сложных вещах в программировании и дизайне.

История компьютера ENIAC началась в 1930-х, когда американский профессор Джон Мокли захотел предсказывать погоду не на недели, а на годы вперёд. Он считал, что для этого нужно разгадать закономерности вспышек и пятен на Солнце.

У профессора были данные наблюдений метеорологов за много лет. Чтобы проанализировать их, он купил у банков списанные калькуляторы и усадил за работу студентов. Но вычисления шли медленно — информации было много, а студенты часто ошибались.

Мокли понял: чтобы ускорить работу, нужно мощное вычислительное устройство. Тогда он начал разрабатывать машину на радиолампах, которая выдавала бы результат сразу после ввода информации. Но собрать её изобретатель не мог — у него не хватало денег.

В 1941 году Мокли начал преподавать в инженерной школе при университете. Там он познакомился с изобретателем Джоном Эккертом, которого тоже увлекла идея создать электронный компьютер.

Компьютер для артиллерии

Вскоре у Мокли появилась возможность реализовать идею. В 1942 году союзники высадились в Северной Африке и артиллеристам понадобились баллистические таблицы под местный климат.

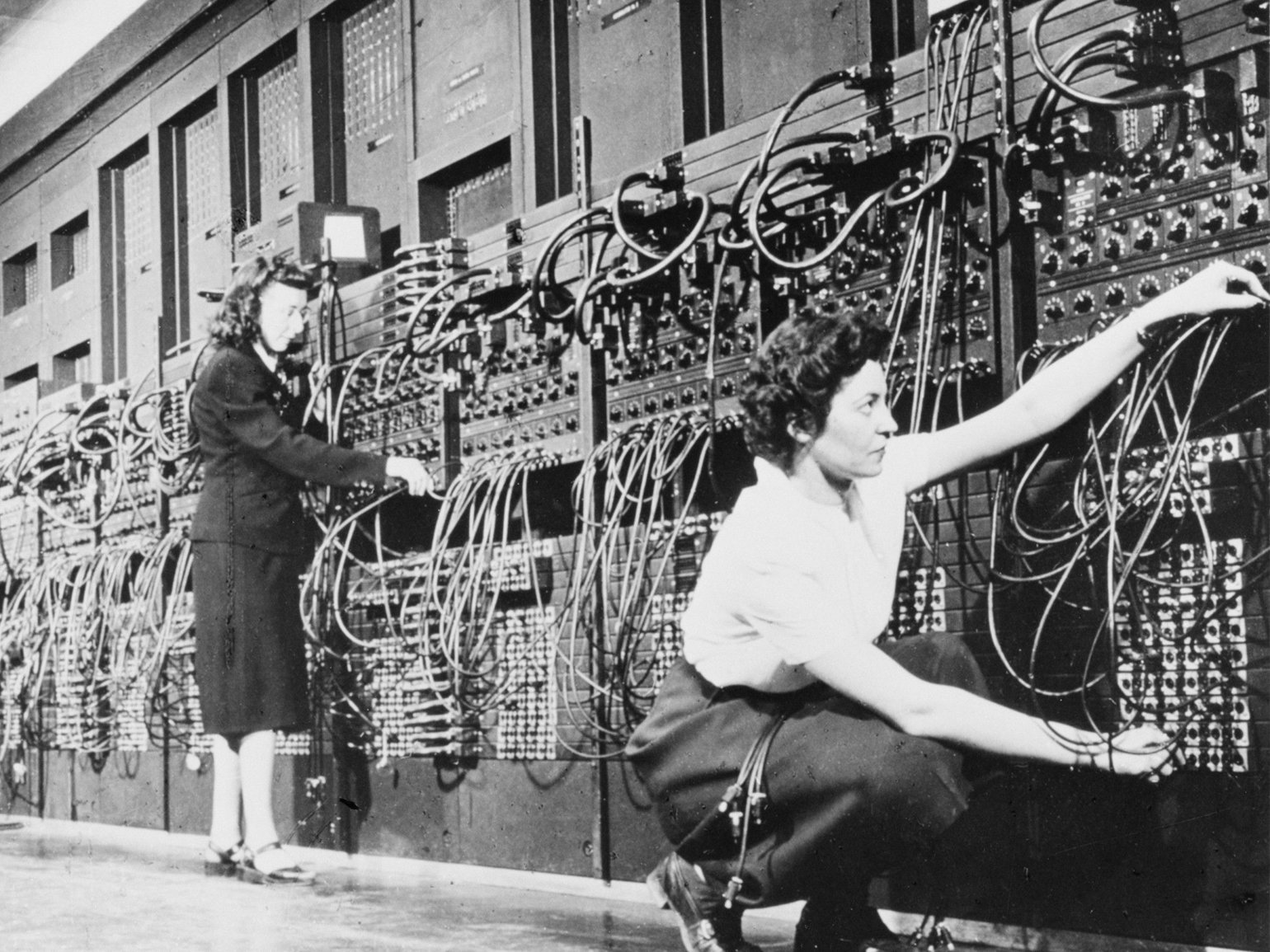

Школа, где работал Мокли, сотрудничала с баллистической лабораторией. В ней такие таблицы составляла сотня сотрудников — в основном девушки с высшим математическим образованием.

Девушек в лаборатории называли просто — «компьютеры» (от англ. computer — вычислитель). В Америке тогда царило гендерное неравенство и к инженерным задачам женщин не допускали, а вот кропотливую, трудоёмкую и низкооплачиваемую работу им доверяли. Впрочем, девушки были довольны — это была хорошая альтернатива карьере провинциальной учительницы.

Таблицы составляли для всех снарядов и орудий. Причём для каждого вида нужно было рассчитать около трёх тысяч траекторий полёта и учесть множество факторов: угол возвышения ствола, скорость снаряда, температуру воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра.

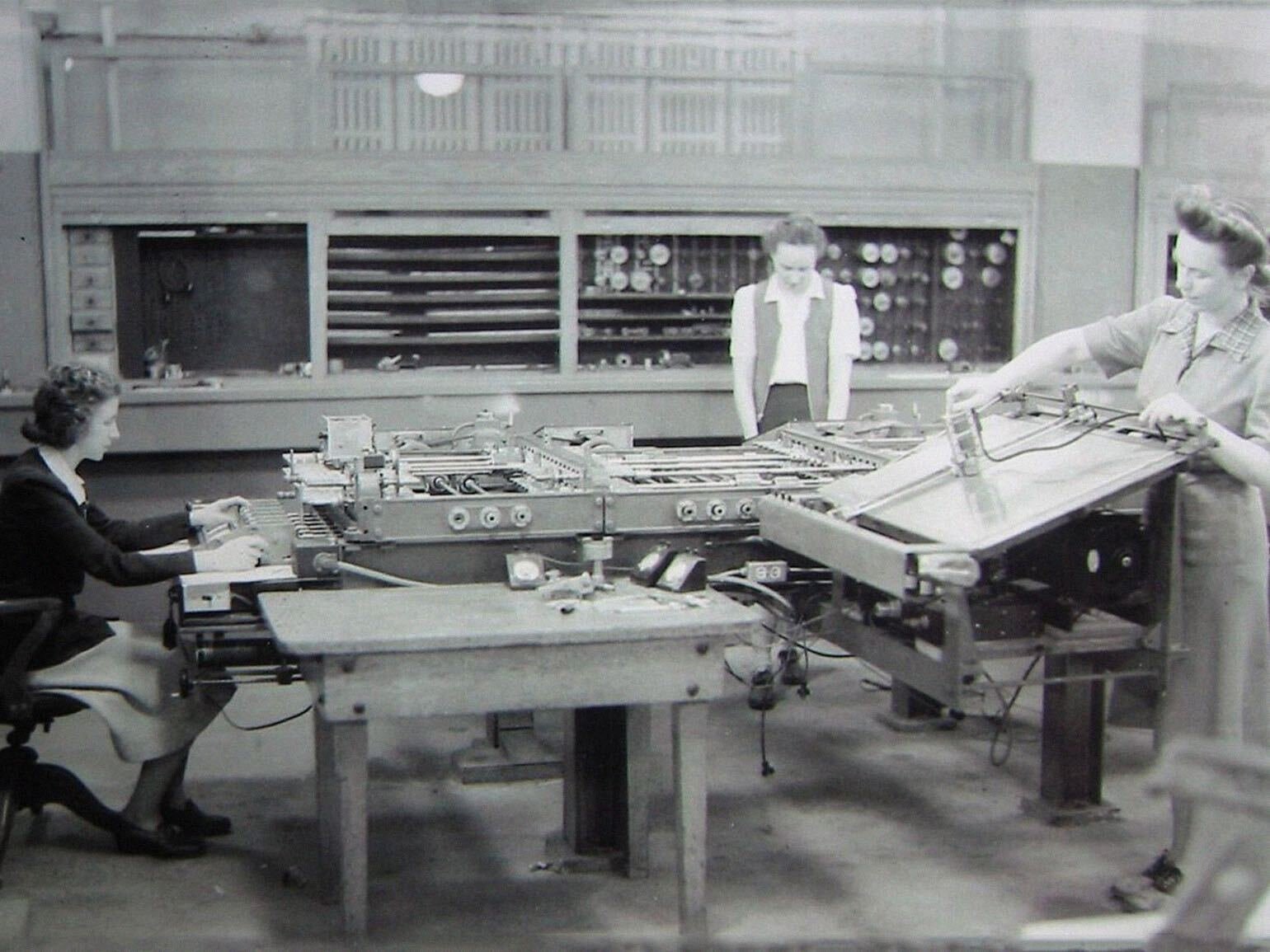

Люди решали сложные дифференциальные уравнения, а потом рассчитывали значения полученных функций на логарифмических линейках и арифмометрах. Часть вычислений выполняли на дифференциальном анализаторе , но он работал неточно и результаты приходилось перепроверять. Расчёт каждой траектории состоял из 1000 операций, а на вычисление всей таблицы у сотни людей уходило четыре года.

Объём работ был огромным, и люди с ним не справлялись. Тогда Мокли с Эккертом обратились к начальству своего института с предложением создать электронную вычислительную машину, которая сможет ускорить расчёты во много раз. Но их идею не оценили.

В апреле 1943 года Мокли по совету знакомых подал заявку на выделение средств напрямую в баллистическую лабораторию. Он обещал, что построенный компьютер будет вычислять одну траекторию за пять минут.

В описании проекта Мокли схитрил — назвал своё изобретение электронным дифференциальным анализатором, чтобы не вызвать недоверие у военных. Они не любили финансировать всё новое и непроверенное, но анализаторы были вещью знакомой.

У проекта тут же появилось немало противников. Они ворчали, что радиолампы быстро выйдут из строя, а одна перегоревшая деталь остановит всю машину. Даже знаменитый физик Энрико Ферми сказал, что лампы в таком количестве проработают не больше пяти минут. Тем не менее деньги учёным дали.

В 1944 году все чертежи были готовы и группа инженеров под руководством Мокли и Эккерта начала строить компьютер. Начальником проекта стал Мокли, а главным конструктором — Эккерт. Позже в качестве научного консультанта к ним присоединился Джон фон Нейман.

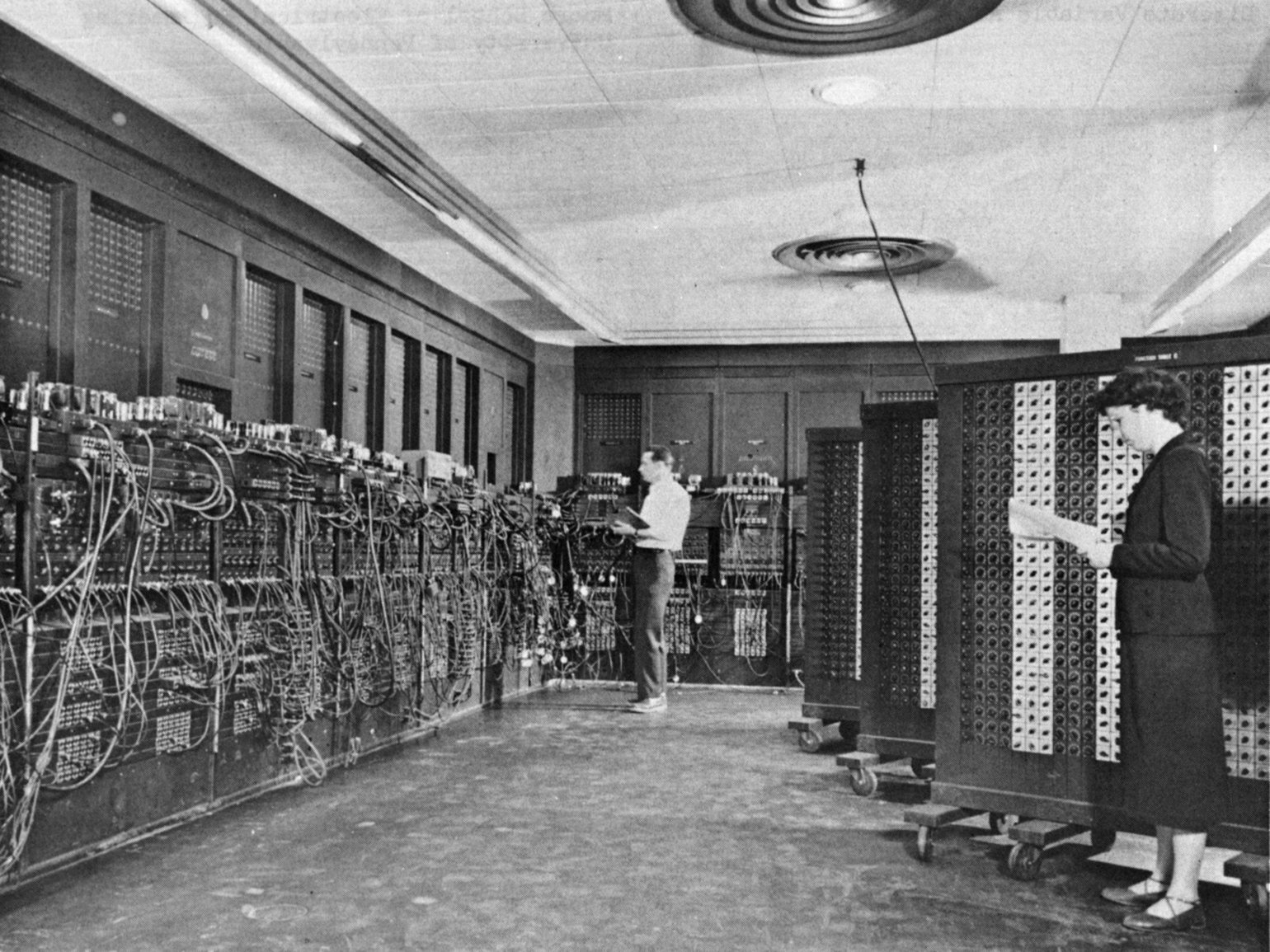

Машина весом в 30 тонн

Осенью 1945 года компьютер построили. Его назвали ENIAC — электронным числовым интегратором и вычислителем. Машина получилась весом в 30 тонн и длиной в 30 метров, в ней было 17 000 радиоламп, 10 000 конденсаторов, 7000 резисторов, 15 000 реле и 6000 переключателей.

Архитектура ENIAC была несовершенной, поэтому на него ушло так много деталей. У компьютера были модули для сложения, умножения, деления и извлечения квадратного корня. Промежуточные результаты передавались от модуля к модулю.

В современных компьютерах числа хранятся в регистрах, обрабатываются в отдельных арифметических модулях, а результаты опять помещаются в регистры, но в ENIAC каждый модуль хранения чисел был одновременно модулем обработки, который мог выполнять арифметические операции.

ENIAC работал не с двоичным кодом, а с десятичными числами. На каждую цифру приходилось 10 ламп: если горела лампа №1 — это был ноль, №2 — единица, №3 — двойка и так далее. Это приводило к огромному расходу электронных элементов. Например, чтобы представить число 1000 в двоичном виде (1111101000), нужно 10 ламп — по одной на каждую цифру в двоичной системе счисления. А в схеме ENIAC для этого требовалось 40 ламп — по 10 на одну цифру.

ENIAC мог совершать 357 операций умножения или 5000 операций сложения в секунду. В его памяти помещалось 20 десятизначных чисел. Компьютер не хранил программы в памяти.

Ни операционных систем, ни языков программирования тогда не было, поэтому всё делали вручную — устанавливали переключатели и присоединяли провода. Данные на перфокартах вводили через кард-ридер IBM, а для вывода результатов использовался перфоратор IBM.

Хотя ENIAC не был таким надёжным, как электромеханический компьютер Mark I Говарда Эйкена, по скорости он превосходил его в тысячу раз. А на траекторию, которую механический дифференциальный анализатор рассчитывал в течение 15 минут, ENIAC тратил всего 20 секунд. Работал он с той же точностью, что и человек с механическим калькулятором.

Расчёты для проектирования водородной бомбы и сверхзвукового самолёта

14 февраля 1946 года ENIAC показали публике (этот день теперь считается Днём программиста). Сначала компьютер за одну секунду посчитал сумму 5000 чисел, а затем — вычислил траекторию полёта снаряда быстрее, чем тот долетает от орудия до цели.

Присутствовавшие удивились. Они видели: чтобы машина ожила и начала вычислять, достаточно было нажать одну кнопку. Восхищённые репортёры называли ENIAC «электронным мозгом», «искусственным мозгом» и «волшебником».

Когда ENIAC был готов, война уже закончилась и артиллерийские расчёты стали не такими актуальными. Для него подобрали новую задачу — проверить один из вариантов устройства водородной бомбы.

Задача требовала огромного объёма вычислений, для которых пришлось бы решать дифференциальные уравнения. Программисты разбивали её на несколько этапов — сначала решения находили вручную, а потом переводили этот алгоритм на язык переключателей и проводов, чтобы всё автоматизировать.

Промежуточные результаты выводили на перфокарты и после перенастройки снова вводили в компьютер. С чем-то похожим тогда не могло справиться ни одно из электромеханических устройств.

ENIAC умел выполнять сложные операции, в том числе циклы, переходы и подпрограммы, но предварительно все уравнения нужно было решить вручную огромное количество раз.

На расчёты для создания водородной бомбы ушёл миллион перфокарт. Компьютер с задачей справился, и водородную бомбу создали. Большую часть расчётов не рассекретили до сих пор.

На ENIAC прогнозировали погоду в Советском Союзе, чтобы узнать, где выпадут радиоактивные осадки в случае ядерной войны. Ещё проводили инженерные расчёты, составляли баллистические таблицы, в том числе для атомных боеприпасов. Британский физик Дуглас Хартри рассчитал на ENIAC аэродинамику сверхзвукового самолёта.

Фон Нейман вычислял на ENIAC числа π и е (число Эйлера) с точностью в 2000 знаков после запятой. Он хотел выяснить, как цифры в этих числах распределены статистически, чтобы узнать, могут ли компьютеры генерировать случайные числа. Оказалось, что могут. Позже с группой метеорологов фон Нейман сделал первый численный прогноз погоды.

Невидимые программисты ENIAC

На презентации ENIAC никто не узнал про работу девушек, которые запрограммировали компьютер для демонстрации. Они были на мероприятии, но изображали хозяек — рассаживали гостей, раздавали им перфокарты и бумаги с результатами вычислений.

О команде программистов первой ЭВМ совершенно случайно узнали только в конце восьмидесятых. В 1946 году выпускница Гарварда Кети Клейман нашла фотографии с демонстрации ENIAC, на которых были подписаны только мужчины. Она спросила о женщинах у компьютерного историка, но он ответил, что это refrigerator ladies — так называли моделей, которые позировали для рекламы холодильников и стиральных машин.

Кети не устроил этот ответ, и она нашла сведения о девушках-программистах, которые рассчитывали процесс ядерного синтеза, траектории полётов баллистических ракет и форму крыльев сверхзвукового самолёта. Она даже их разыскала, записала и опубликовала интервью.

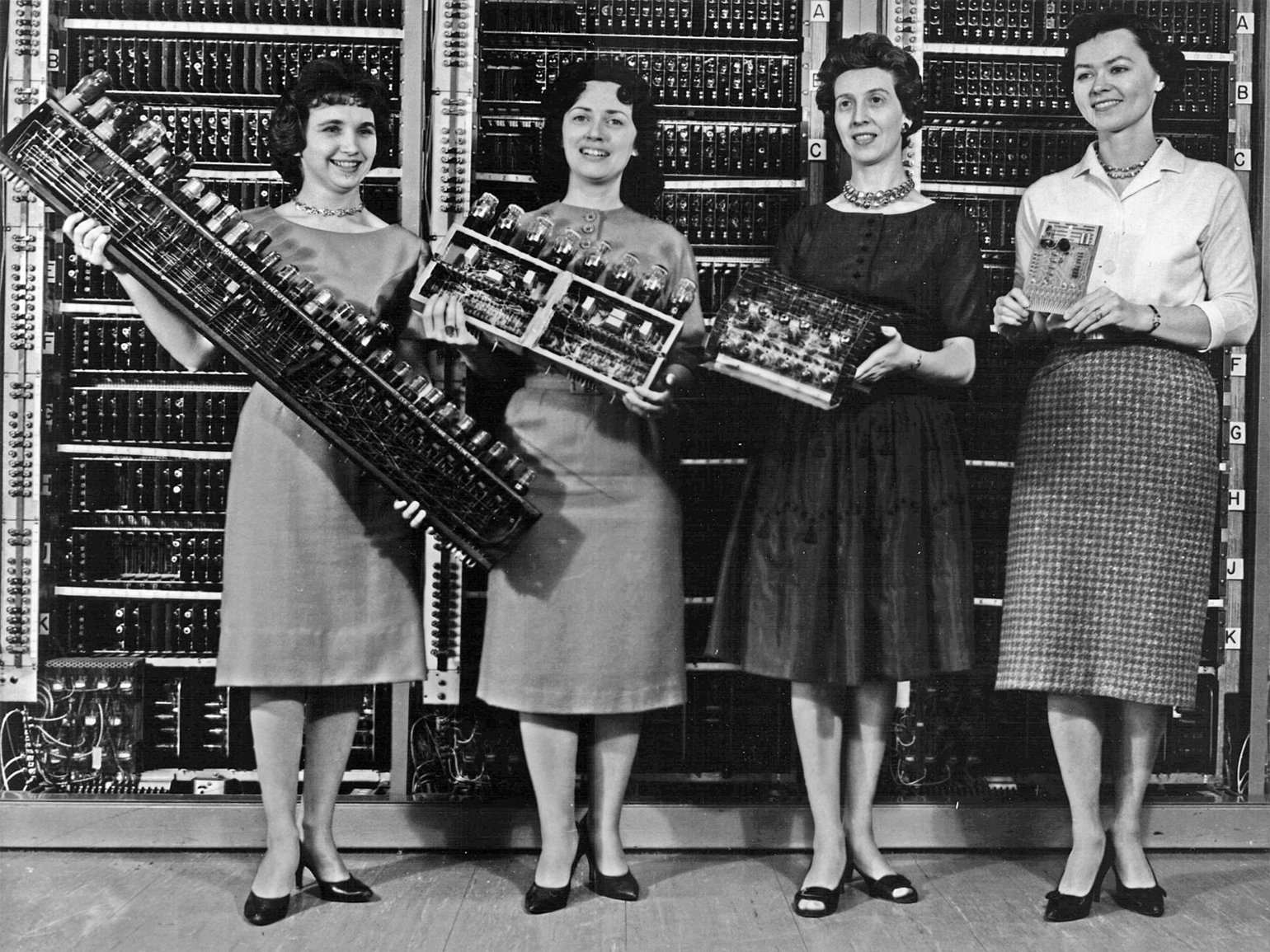

Оказалось, что для работы на ENIAC выбрали лучших вычислителей из Лаборатории баллистических исследований: Кей Антонелли, Фрэнсис Билас, Джин Дженнингс, Рут Лихтерман, Бетти Холбертон и Марлин Вескоф. Эти девушки стали первыми в мире программистами ЭВМ.

Их команда программировала и поддерживала ENIAC. Чтобы ввести новую программу, им каждый раз приходилось его перекоммутировать — установить тысячи тумблеров в новое положение и протянуть много проводов. Электронные лампы и конденсаторы перегорали почти каждый день, и для их замены операторы часами искали неисправные элементы. Одна настройка занимала несколько дней, на отладку уходили недели.

При работе с ENIAC нашли решения, которые легли в основу современного программирования. Бетти Холбертон изобрела точку останова , а Кей Антонелли — подпрограмму .

Позже Бетти Холбертон и Джин Дженнингс разработали процедуру сортировки, помогали переделать ENIAC в машину с хранимой программой и создать компьютер UNIVAC . Именно Бетти Холбертон предложила заменить цвет панелей ENIAC с чёрного на серо-бежевый, который стал стандартом для компьютеров.

Работа девушек не получила особого признания — её называли второстепенной, «женской». Ведущие физики и инженеры проектировали и создавали вычислительное оборудование, это дело считали гораздо более важным.

Конец ENIAC

ENIAC работал до 1955 года. Несмотря на то что компьютер много раз модернизировали, к этому времени он окончательно устарел. Его демонтировали, когда появились более совершенные и мощные ЭВМ.

Машин с похожей архитектурой больше никогда не строили — вскоре в Пенсильванском университете разработали фоннеймановскую архитектуру, которая используется в современных компьютерах.

Значимость ENIAC в том, что это был первый полностью электронный универсальный компьютер, который теоретически мог справиться с любой задачей. Он доказал, что вычислительную машину можно создать на основе электронных элементов и она окупится.

- «Компьютеры Гитлера»: как Германия стала родиной программируемых машин

- Упражнения в прекрасном: подключаемся к домашнему Wi-Fi без пароля

- Как программисту найти работу в Финляндии и получить вид на жительство

Источник: skillbox.ru