Якопо Пери (20 августа 1561, Рим или Флоренция — 12 августа 1633, Флоренция) — итальянский композитор и певец, член Флорентийской камераты, автор произведения, которое считается первой оперой («Дафна», около 1597; не сохранилась).

Пери учился музыке у Кристофано Мальвецци во Флоренции. Работал певцом и органистом в местных церквях. Впоследствии служил при дворе Медичи, сначала певцом (тенор), позже придворным композитором. Его первыми сочинениями стала музыка для пьес и мадригалов.

В 1590-х гг. Пери познакомился с Якопо Корси, главным покровителем музыки во Флоренции. Вместе они признавали, что современное искусство уступает классическим сочинениям греческой и римской культуры. Они решили попробовать воссоздать греческую трагедию, как они её понимали. Их работа продолжила работу Флорентийской камераты предыдущего десятилетия.

Они экспериментировали с «монодией», что привело к появлению арии и речитатива. Пери и Корси пригласили поэта Оттавио Ринуччини написать либретто. Их совместное творение «Дафна» традиционно признают первой оперой (поставлена во время карнавала 1597-98 годов в Венеции).

Я не знаю, кто моя ЦА: что делать?!

Источник: ru.quizzclub.com

Уроки 28 — 30

Предыстория информатики

История ЭВМ, программного обеспечения и ИКТ

(§ 22. Предыстория информатики. § 23. История ЭВМ

24. История программного обеспечения и ИКТ)

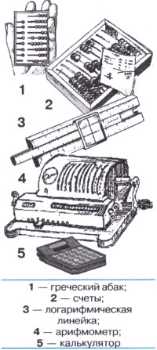

Теперь познакомимся со средствами обработки информации. Важнейшим видом такой обработки являются вычисления. Появление и развитие счетных инструментов стимулировали развитие земледелия, торговли, мореплавания, астрономии и многих других областей практической и научной деятельности людей.

Нетрудно догадаться, что первым счетным средством для человека были его пальцы. Этот инструмент всегда «под рукой»! Кто из вас им не пользовался?

Вот как описывает пальцевой счет туземцев Новой Гвинеи знаменитый русский путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай: «. папуас загибает один за другим пальцы руки, причем издает определенный звук, например «бе, бе, бе». Досчитав до пяти, он говорит «ибон-бе» (рука). Затем он загибает пальцы другой руки, снова повторяет «бе, бе». пока не дойдет до «ибон али» (две руки). Затем он идет дальше, приговаривая «бе, бе». пока не дойдет до «самба-бе» и «самба-али» (одна нога, две ноги). Если нужно считать дальше, папуас пользуется пальцами рук и ног кого-нибудь другого».

В V веке до нашей эры в Греции и Египте получил распространение абак. «Абак» — это греческое слово, которое переводится как «счетная доска». Вычисления на абаке производились перемещением камешков по желобам на мраморной доске.

LITTLE BIG – GENERATION CANCELLATION (Official Music Video)

Подобные счетные инструменты распространялись и развивались по всему миру. Например, китайский вариант абака назывался суан-пан. «Потомком» абака можно назвать и русские счеты. В России они появились на рубеже XVI-XVII веков. До недавнего времени они активно использовались, преимущественно в торговле.

В начале XVII века шотландский математик Джон Непер ввел понятие логарифма, опубликовал таблицы логарифмов. Затем в течение двух веков развивались вычислительные инструменты, основанные на использовании этой математической функции. Логарифмы позволяют свести трудоемкие арифметические операции — умножение и деление — к более простым — сложению и вычитанию.

В результате появилась логарифмическая линейка. Этот инструмент до недавнего времени был вычислительным средством инженеров. И лишь ближе к концу XX столетия его вытеснили электронные калькуляторы.

В 1645 году французский математик Влез Паскаль создал первую счетную машину. Машина Паскаля позволяла быстро выполнять сложение многозначных чисел.

Немецкий ученый Лейбниц, развив идею Паскаля, создал механический арифмометр, на котором можно было выполнять все четыре арифметические операции с многозначными числами. Позднее арифмометр многократно совершенствовался, в том числе и русскими изобретателями П. Л. Чебышевым и В. Т. Однером.

Арифмометр был предшественником современного калькулятора — маленького электронно-вычислительного устройства. Сейчас практически у каждого школьника есть калькулятор, который помещается в кармане. Любому академику начала XX века такое устройство показалось бы фантастическим.

Аналитическая машина Бэббиджа — предшественница ЭВМ

Арифмометр, как и простой калькулятор, — это средство механизации вычислений. Человек, производя вычисления на таком устройстве, сам управляет его работой, определяет последовательность выполняемых операций. Мечтой изобретателей вычислительной техники было создание считающего автомата, который бы без вмешательства человека производил расчеты по заранее составленной программе.

Автором первого проекта вычислительного автомата был профессор Кембриджского университета Чарльз Бэббидж.

В период между 1820 и 1856 годами Бэббидж работал над созданием программно управляемой Аналитической машины. Это было настолько сложное механическое устройство, что проект так и не был реализован.

Можно сказать, что Бэббидж опередил свое время. Для осуществления его проекта в ту пору еще не существовало подходящей технической базы. Некоторым ученым современникам Бэббиджа его труд казался бесплодным. Однако пророчески звучат сейчас слова самого Чарльза Бэббиджа: «Природа научных знаний такова, что малопонятные и совершенно бесполезные приобретения сегодняшнего дня становятся популярной пищей для будущих поколений».

Основные идеи, заложенные в проекте Аналитической машины, в нашем веке были использованы конструкторами ЭВМ. Все главные компоненты современного компьютера присутствовали в конструкции Аналитической машины: это склад (в современной терминологии — память), где хранятся исходные числа и промежуточные результаты; мельница (арифметическое устройство), в которой осуществляются операции над числами, взятыми из склада; контора (устройство управления), производящая управление последовательностью операций над числами соответственно заданной программе; блоки ввода исходных данных и печати результатов.

Для программного управления Аналитической машиной использовались перфокарты — картонные карточки с пробитыми в них отверстиями (перфорацией). Перфокарты были изобретены в начале XIX века во Франции Жозефом М. Жаккардом для управления работой автоматического ткацкого станка.

Интересным историческим фактом является то, что первую программу для машины Бэббиджа в 1846 году написала Ада Лавлейс — дочь великого английского поэта Джорджа Байрона.

Аналитическая машина Бэббиджа — это уже универсальное средство, объединяющее обработку информации, хранение информации и обмен исходными данными и результатами с человеком.

Следующая страница § 22. Предыстория информатики. Вопросы и задания

Источник: xn—-7sbbfb7a7aej.xn--p1ai

Основные этапы развития программирования. Стихийное программирование.

Технология программирования — совокупность методов и средств, используемых в процессе разработки ПО.

Основные этапы программирования как науки:

1 этап — «Стихийное» программирование (до середины 60х годов XX века)

2 этап — Структурный подход к программированию (60-70-е годы XX в.)

3 этап — Объектный подход к программированию (с середины 80-х до конца 90-х годов)

4 этап — Компонентный подход и CASE-технологии (с середины 90-х годов XX в. до наст.времени)

Стихийное программирование ( С момента появления первых вычислительных машин до середины 60-х годов ХХ в.)

Практически отсутствовали сформулированные технологии, программирование было близко к искусству. Первые программы имели простейшую структуру, состояли из собственно программы на машинном языке и обрабатываемых ею данных. Сложность программ в машинных кодах ограничивалась способностью программиста одновременно мысленно отслеживать последовательность выполняемых операций и местонахождение данных при программировании.

С появление ассемблеров стали использовать символические имена данных и мнемонику кодов операций.

Создание языков программирования высокого уровня (Фортран, Алгол) упростило программирование вычислений, увеличило сложность программ.

В языках появились средства, позволяющие оперировать подпрограммами. В результате созданы огромные библиотеки расчетных и служебных подпрограмм, которые по мере нужнобности вызывались из разрабатываемой программы.

Типичная программа того времени состояла из основной программы, области глобальных данных и набора подпрограмм. Недостаток такой архитектуры: при увеличении количества подпрограмм возрастала вероятность искажения части глобальных данных какой-либо подпрограммой.

Чтобы сократить количество ошибок предложено использовать локальные данные в подпрограммах.

Появление средств поддержки подпрограмм позволило разрабатывать программное обеспечение нескольким программистам параллельно.

Понятия: стандарт, унификация. Национальный и международный стандарты.

Стандарт.

Международная организация по стандартизации (ИСО) приняла определение:

Стандарт — документ, составленный в сотрудничестве и с согласия всех заинтересованных сторон, основанный на использовании результатов науки, техники, практического опыта, направленный на достижение пользы для общества и утвержденный органом, занимающимся стандартизацией.

Стандарт может быть разработан на материальные объекты (продукцию, эталоны, и т.п.), так и на нормы, правила, требования к объектам организационно-методического и общественного характера.

Унификация — рациональное ограничение характеристик и (или) номенклатуры объектов материального производства, в результате которого повышается их взаимозаменяемость, совместимость и конструктивно-технологическое подобие, сокращаются затраты в производстве и эксплуатации.

В зависимости от масштабов работы по стандартизации она может быть национальной и международной.

Национальный стандарт — документ, принятый национальным органом по стандартизации. Основная его функция — разработка и/или опубликование национальных стандартов, утверждение стандартов, подготовленных другими органами. Во всех странах мира национальные стандарты утверждаются на государственном уровне. Международный стандарт — стандарт, принятый международным органом, занимающимся стандартизацией. Наиболее представительные органы — Международная организация по стандартизации (ИСО) и Международная электротехническая комиссия (МЭК).

Понятие жизненного цикла ПО.

Жизненный цикл программного обеспечения (ПО) — это непрерывный процесс, который определяется как период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации.

Модели жизненного цикла ПО.

Модель ЖЦ ПО – это структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, действий, задач на протяжении ЖЦ. Модель ЖЦ зависит от специфики, масштаба и сложности проекта и специфики условий, в которых система создается и функционирует.

На протяжении последних лет сменились три модели жизненного цикла ПО: каскадная, модель с промежуточным контролем и спиральная

Каскадная модель (1970-1985).

Предполагает, что переход на следующую стадию осуществляется только после того, как будет полностью завершена работа на текущей стадии, и возвратов на пройденные стадии не предусматривается. Каждая стадия заканчивается получением результатов, которые служат в качестве исходных данных для следующей стадии.

Стадии жизненного цикла.

Стадия создания ПО — часть процесса создания ПО, ограниченная временными рамками и заканчивающаяся выпуском какого-то конкретного продукта (моделей ПО, программных компонентов, документации).

Рис. 1. Стадии жизненного цикла ПО

Требования к качеству ПО.

· непротиворечивость требований к системе и степень учета потребностей пользователей;

· возможности поставщика выполнять заданные требования;

· соответствие выбранных процессов ЖЦ ПО условиям договора;

· адекватность стандартов, процедур и среды разработки процесса ЖЦ ПО;

· соответствие проектных спецификаций ПО заданным требованиям;

· корректность описания в спецификациях входных/выходных данных, интерфейсов, логики;

· соответствие кода проектным спецификациям и требованиям;

· тестируемость и корректность кода, его соответствие принятым стандартам кодирования;

· корректность интеграции компонентов ПО в систему;

· адекватность, полнота и непротиворечивость документации.

Основные этапы развития программирования. Стихийное программирование.

Технология программирования — совокупность методов и средств, используемых в процессе разработки ПО.

Основные этапы программирования как науки:

1 этап — «Стихийное» программирование (до середины 60х годов XX века)

2 этап — Структурный подход к программированию (60-70-е годы XX в.)

3 этап — Объектный подход к программированию (с середины 80-х до конца 90-х годов)

4 этап — Компонентный подход и CASE-технологии (с середины 90-х годов XX в. до наст.времени)

Стихийное программирование ( С момента появления первых вычислительных машин до середины 60-х годов ХХ в.)

Практически отсутствовали сформулированные технологии, программирование было близко к искусству. Первые программы имели простейшую структуру, состояли из собственно программы на машинном языке и обрабатываемых ею данных. Сложность программ в машинных кодах ограничивалась способностью программиста одновременно мысленно отслеживать последовательность выполняемых операций и местонахождение данных при программировании.

С появление ассемблеров стали использовать символические имена данных и мнемонику кодов операций.

Создание языков программирования высокого уровня (Фортран, Алгол) упростило программирование вычислений, увеличило сложность программ.

В языках появились средства, позволяющие оперировать подпрограммами. В результате созданы огромные библиотеки расчетных и служебных подпрограмм, которые по мере нужнобности вызывались из разрабатываемой программы.

Типичная программа того времени состояла из основной программы, области глобальных данных и набора подпрограмм. Недостаток такой архитектуры: при увеличении количества подпрограмм возрастала вероятность искажения части глобальных данных какой-либо подпрограммой.

Чтобы сократить количество ошибок предложено использовать локальные данные в подпрограммах.

Появление средств поддержки подпрограмм позволило разрабатывать программное обеспечение нескольким программистам параллельно.

Источник: cyberpedia.su