АКМЕИЗМ (от греч. аkme – высшая степень, вершина, цветение, цветущая пора) – литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в начале 20 века в России.

Также по теме:

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Становление акмеизма тесно связано с деятельностью «Цеха поэтов», центральной фигурой которого являлся организатор акмеизма Н.Гумилев. Современники давали термину и иные толкования: Вл.Пяст видел его истоки в псевдониме А.Ахматовой, по-латыни звучащем как «аkmatus», некоторые указывали на его связь с греческим «acme» – «острие». Термин акмеизм был предложен в 1912 Н.Гумилевым и С.Городецким: по их мнению, на смену переживающему кризис символизму идет направление, обобщающее опыт предшественников и выводящее поэта к новым вершинам творческих достижений. Название для литературного течения, по свидетельству А.Белого, было выбрано в пылу полемики и не являлось вполне обоснованным: об «акмеизме» и «адамизме» в шутку заговорил Вяч.Иванов, Н.Гумилев подхватил случайно брошенные слова и окрестил акмеистами группу близких к себе поэтов. Одаренный и честолюбивый организатор акмеизма мечтал о создании «направления направлений» – литературного движения, отражающего облик всей современной ему русской поэзии.

Олег Лекманов — Акмеизм

С.Городецкий и Н.Гумилев использовали также термин «адамизм»: первым поэтом, в их представлении, явился Адам, дающий имена предметам и тварям и тем самым участвующий в сотворении мира. В определении Гумилева, адамизм – «мужественно твердый и ясный взгляд на мир».

Также по теме:

Как литературное направление акмеизм просуществовал недолго – около двух лет (1913–1914), но нельзя не учитывать его родовых связей с «Цехом поэтов», а также определяющего влияния на судьбы русской поэзии ХХ века. Акмеизм насчитывал шесть наиболее активных участников движения: Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам, С.Городецкий, М.Зенкевич, В.Нарбут.

На роль «седьмого акмеиста» претендовал Г.Иванов, но подобная точка зрения была опротестована А.Ахматовой: «Акмеистов было шесть, и седьмого никогда не было». В разное время в работе «Цеха поэтов» принимали участие: Г.Адамович, Н.Бруни, Вас.В.Гиппиус, Вл.В.Гиппиус, Г.Иванов, Н.Клюев, М.Кузмин, Е.Кузьмина-Караваева, М.Лозинский, С.Радлов, В.Хлебников. На заседаниях «Цеха», в отличие от собраний символистов, решались конкретные вопросы: «Цех» являлся школой овладения поэтическим мастерством, профессиональным объединением. Творческие судьбы поэтов, сочувствующих акмеизму, сложились по-разному: Н.Клюев впоследствии заявил о своей непричастности к деятельности содружества, Г.Адамович и Г.Иванов продолжили и развили многие принципы акмеизма в эмиграции, на В.Хлебникова акмеизм не оказал сколько-нибудь заметного влияния.

Платформой акмеистов стал журнал «Аполлон» под редакцией С.Маковского, в котором печатались декларации Гумилева и Городецкого. Программа акмеизма в «Аполлоне» включала два основных положения: во-первых, конкретность, вещность, посюсторонность, во-вторых, совершенствование поэтического мастерства. Обоснование нового литературного течения было дано в статьях Н.Гумилева Наследие символизма и акмеизм (1913), С. Городецкого Некоторые течения в современной русской поэзии (1913), О.Мандельштама Утро акмеизма (1913, в «Аполлоне» опубликована не была).

Акмеизм — поэты Серебряного века | Цех поэтов | Главное отличие символизма от акмеизма

Также по теме:

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Однако впервые идея нового направления была высказана на страницах «Аполлона» значительно раньше: в 1910 М.Кузмин выступил в журнале со статьей О прекрасной ясности, предвосхитившей появление деклараций акмеизма. К моменту написания статьи Кузмин был уже зрелым человеком, имел за плечами опыт сотрудничества в символистской периодике.

Потусторонним и туманным откровениям символистов, «непонятному и темному в искусстве» Кузмин противопоставил «прекрасную ясность», «кларизм» (от греч. clarus – ясность). Художник, по Кузмину, должен нести в мир ясность, не замутнять, а прояснять смысл вещей, искать гармонии с окружающим. Философско-религиозные искания символистов не увлекали Кузмина: дело художника – сосредоточиться на эстетической стороне творчества, художественном мастерстве. «Темный в последней глубине символ» уступает место ясным структурам и любованию «прелестными мелочами». Идеи Кузмина не могли не повлиять на акмеистов: «прекрасная ясность» оказалась востребованной большинством участников «Цеха поэтов».

Спустя три года после публикации статьи Кузмина в «Аполлоне» появились манифесты Гумилева и Городецкого – с этого момента принято вести отсчет существованию акмеизма как оформившегося литературного течения. В статье «Наследие символизма и акмеизм» Н.Гумилев подводил черту под «бесспорными ценностями и репутациями» символистов. «Символизм закончил свой круг развития и теперь падает», – констатировал Н.Гумилев.

Поэты, идущие на смену символистам, должны объявить себя достойными преемниками предшественников, принять их наследство и ответить на поставленные ими вопросы. «Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он братался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом», – писал Гумилев. Он называл попытки в этом направлении «нецеломудренными».

Одна из основных задач акмеизма – выправить характерный для символизма крен в сторону потустороннего, установить «живое равновесие» между метафизическим и земным. Отречения от метафизики у акмеистов не было: «всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками» – таков принцип акмеизма.

Акмеисты не отказывались от высшей действительности, признаваемой символистами за единственно верную, но предпочитали умалчивать о ней: несказанное должно остаться несказанным. Акмеизм явился своего рода движением к «истинному символизму», основанному на привязанности к обыденной жизни, уважении к простому человеческому существованию.

Главным отличием акмеизма Гумилев предлагал считать признание «самоценности каждого явления» – надо сделать явления материального мира более ощутимыми, даже грубыми, высвободив их из-под власти туманных видений. Здесь же Гумилев называл имена художников, наиболее дорогих для акмеизма, его «краеугольные камни»: Шекспир, Рабле, Вийон, Т.Готье.

Шекспир показал внутренний мир человека, Рабле – его тело и физиологию, Вийон поведал нам о «жизни, немало не сомневающейся в самой себе». Т.Готье нашел «достойные одежды безупречных форм». Соединение в искусстве этих четырех моментов – идеал творчества. Вобрав опыт предшественников, поэты-акмеисты начинают новую эру «эстетического пуританизма, великих требований к поэту как к творцу мысли и к слову как к материалу искусства». Равно отвергая утилитарный подход к искусству и идею «искусства ради искусства», основоположник акмеизма провозглашал отношение к поэтическому творчеству как к «высшему ремеслу».

С.Городецкий в статье Некоторые течения в современной русской поэзии (1913) также отметил катастрофу символизма: тяготение символизма к «текучести слова», его многозначность уводит художника из «мира зовущего, красочного» в туманные сферы бесплодных блужданий. «Искусство есть равновесие, – утверждал Городецкий, – есть прочность». «Борьба за нашу планету Землю» – дело поэта, поиск «мгновений, которые могут быть вечными» – в основе поэтического ремесла. Мир акмеистов «хорош сам по себе», вне своих мистических «соответствий». «У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще…».

В 1913 была написана и статья Мандельштама Утро акмеизма, опубликованная лишь шесть лет спустя. Отсрочка в публикации не была случайной: акмеистические выкладки Мандельштама существенно расходились с декларациями Гумилева и Городецкого и не попали на страницы «Аполлона». Центральная метафора статьи Мандельштама – архитектура, зодчество.

Поэтическое творчество Мандельштам уподобляет строительству: «Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, которые сами можем построить». Сборник того же звездного для акмеизма и богатого на декларации 1913 Мандельштам назвал Камень. Камень – «слово как таковое», столетиями ждущее своего ваятеля. Работу поэта Мандельштам уподобляет труду резчика, архитектора, гипнотизирующего пространство.

Термин «слово как таковое» был предложен футуристами и переосмыслялся Мандельштамом: у футуристов слово – чистый звук, свободный от смысла, Мандельштам, напротив, подчеркивает его «тяжеловесность», нагруженность смыслом. Если футуристы стремились через звучание слова вернуться к основам природы, то Мандельштам видел в постижении его значений путь к основам культуры. В статье содержалась и полемика с символистами: не музыкальность речи, а «сознательный смысл», Логос возвеличивался Мандельштамом. «…Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма», – писал Мандельштам.

Публикация статей Городецкого и Гумилева в «Аполлоне» сопровождалась представительной подборкой стихотворных материалов, которые отнюдь не всегда соответствовали теоретическим положениям акмеизма, выявляя их скороспелость, расплывчатость, слабую аргументированность. Акмеизм как течение не имел достаточной теории: «самоценность явления», «борьба за этот мир» вряд ли представлялись достаточными аргументами для провозглашения нового литературного направления. «Символизм угасал» – в этом Гумилев не ошибся, но сформировать течение столь же мощное, как русский символизм, ему не удалось.

Вопросы религии, философии, которых акмеизм чуждался в теории (на их отсутствии пенял акмеистам А.Блок), получали напряженное звучание в творчестве Н.Гумилева, А.Ахматовой, О.Мандельштама. Акмеистический период у этих поэтов продолжался сравнительно недолго, после чего их поэзия уходила далеко в область духа, интуитивных откровений, таинственности.

Это во многом позволило исследователям, в частности литературоведу Б.Эйхенбауму, рассматривать акмеизм как новую ступень развития символистской поэтики, отказывая ему в самостоятельности. Однако титанические вопросы духа, оказавшиеся в центре внимания символизма, специально не заострялись акмеистами.

Акмеизм вернул в литературу «человека нормального роста», заговорил с читателем с соблюдением обычной интонации, лишенной экзальтации и сверхчеловеческой напряженности. Главное свершение акмеизма как литературного течения – изменения масштаба, очеловечивание уклонившейся в сторону гигантомании литературы рубежа веков.

Выдающийся ученый С.Аверинцев остроумно назвал акмеизм «вызовом духу времени как духу утопии». Соразмерность человека миру, тонкая психологичность, разговорная интонация, поиск полновесного слова были предложены акмеистами в ответ на надмирность символистов. На смену стилистическим блужданиям символистов и футуристов пришла взыскательность к отдельному слову, «вериги трудных форм», на смену религиозно-философским исканиям – равновесие метафизики и «здешнего». Идее «искусства ради искусства» акмеисты предпочли трудное служение поэта в миру (наивысшим выражением такого служения стал человеческий и творческий путь А.Ахматовой).

Слабо обоснованный как литературное направление, акмеизм объединил исключительно одаренных поэтов – Н.Гумилева, А.Ахматову, О.Мандельштама, становление творческих индивидуальностей которых проходило в атмосфере «Цеха поэта», споров о «прекрасной ясности». История акмеизма может быть рассмотрена как своеобразный диалог между тремя выдающимися его представителями. Впоследствии акмеистическая поэтика сложно и неоднозначно преломилась в их творчестве.

В поэзии Н.Гумилева акмеизм реализуется в тяге к открытию новых миров, экзотическим образам и сюжетам. Путь поэта в лирике Гумилева – путь воина, конквистадора, первооткрывателя. Муза, вдохновляющая стихотворца – Муза Дальних Странствий.

Обновление поэтической образности, уважение к «явлению как таковому» осуществлялось в творчестве Гумилева посредством путешествий к неведомым, но вполне реальным землям. Путешествия в стихах Н.Гумилева несли впечатления от конкретных экспедиций поэта в Африку и, в то же время, перекликались с символическими странствиями в «мирах иных». Заоблачным мирам символистов Гумилев противопоставил первооткрытые им для русской поэзии континенты.

Иной характер носил акмеизм А.Ахматовой, лишенный тяготения к экзотическим сюжетам и пестрой образности. Своеобразие творческой манеры Ахматовой как поэта акмеистического направления составляет запечатление одухотворенной предметности.

Посредством поразительной точности вещного мира Ахматова отображает целый душевный строй. «В этом двустишии – вся женщина», – отзывалась об ахматовской Песне последней встречи М.Цветаева. В изящно обрисованных деталях Ахматова, по замечанию Мандельштама, давала «всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа 19 века». На поэзию А. Ахматовой громадное воздействие оказало творчество Ин.Анненского, которого Ахматова считала «предвестьем, предзнаменованьем, того, что с нами позже совершилось». Вещественная плотность мира, психологический символизм, ассоциативность поэзии Анненского во многом были наследованы Ахматовой.

Здешний мир О.Мандельштама был отмечен ощущением смертной хрупкости перед безликой вечностью. Акмеизм Мандельштама – «сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия». Преодоление пустоты и небытия совершается в культуре, в вечных созданьях искусства: стрела готической колокольни попрекает небо тем, что оно пусто.

Среди акмеистов Мандельштама выделяло необыкновенно остро развитое чувство историзма. Вещь вписана в его поэзии в культурный контекст, в мир, согретый «тайным телеологическим теплом»: человек окружался не безличными предметами, а «утварью», все упомянутые предметы обретали библейский подтекст. Вместе с тем Мандельштаму претило злоупотребление сакральной лексикой, «инфляция священных слов» у символистов.

От акмеизма Гумилева, Ахматовой и Мандельштама существенно отличался адамизм С.Городецкого, М.Зенкевича, В.Нарбута, которые составили натуралистическое крыло движения. Несходство адамистов с триадой Гумилев – Ахматова – Мандельштам неоднократно отмечалось в критике. В 1913 Нарбут предлагал Зенкевичу основать самостоятельную группу или перейти «от Гумилева» к кубофутуристам.

Полнее всего адамистическое мироощущение выразилось в творчестве С.Городецкого. Роман Городецкого Адам описывал жизнь героя и героини – «двух умных зверей» – в земном раю. Городецкий пытался восстановить в поэзии языческое, полуживотное мироощущение наших пращуров: многие его стихи имели форму заклинаний, причитаний, содержали всплески эмоциональной образности, извлеченные из далекого прошлого сцены быта. Наивный адамизм Городецкого, его попытки вернуть человека в косматые объятья природы не могли не вызывать иронии у искушенных и хорошо изучивших душу современника модернистов. Блок в предисловии к поэме Возмездие отмечал, что лозунгом Городецкого и адамистов «был человек, но какой-то уже другой человек, вовсе без человечности, какой-то первозданный Адам».

Другой адамист, М.Зенкевич, по меткому определению Вяч.Иванова, «пленился Материей и ей же ужаснулся». Диалоги человека с природой сменились в творчестве Зенкевича мрачными картинами настоящего, предчувствием невозможности восстановить утраченную гармонию, равновесие в отношениях человека и стихий.

Книга В.Нарбута Аллилуйя содержала вариации на тему стихов С.Городецкого, вошедших в сборник Ива. В отличие от Городецкого, Нарбут тяготел не к «сусальному быту», а к изображению неприглядных, подчас натуралистически-безобразных сторон действительности.

Акмеизм объединил несхожие творческие индивидуальности, различно проявился в «одухотворенной предметности» А.Ахматовой, «дальних странствиях» М.Гумилева, поэзии реминисценций О.Мандельштама, языческих диалогах с природой С.Городецкого, М.Зенкевича, В.Нарбута. Роль акмеизма – в стремлении удержать равновесие между символизмом, с одной стороны, и реализмом, с другой. В творчестве акмеистов – многочисленные точки соприкосновения с символистами и реалистами (в особенности с русским психологическим романом 19 века), но в целом представители акмеизма оказывались в «середине контраста», не соскальзывая в метафизику, но и не «причаливая к земле».

Акмеизм сильно повлиял на развитие русской поэзии в эмиграции, на «парижскую ноту»: из учеников Гумилева эмигрировали во Францию Г.Иванов, Г.Адамович, Н.Оцуп, И.Одоевцева. Лучшие поэты русской эмиграции Г.Иванов и Г.Адамович развивали акмеистические принципы: сдержанность, приглушенность интонации, выразительный аскетизм, тонкая ирония. В Советской России манеру акмеистов (преимущественно Н.Гумилева) имитировали Ник.Тихонов, И.Сельвинский, М.Светлов, Э.Багрицкий. Значительное воздействие акмеизм оказал и на авторскую песню.

Татьяна Скрябина

Источник: www.krugosvet.ru

Акмеизм

Акмеизм — полностью русское течение, поэты этого направления оказали большое влияние на всю поэзию 20 века. Посмотрим, что это и с чего начиналось.

Это часть интерактивных уроков, подготовленных образовательной платформой Level One в сотрудничестве с крупнейшими российскими экспертами.

Еще 500 уроков по 15 направлениям, от истории и архитектуры до здоровья и кулинарии на levelvan.ru/plus

Автор урока

Кандидат филологических наук, руководитель новосибирского образовательного проекта «Открытая кафедра».

текст • 5 мин —>

Русский акмеизм

Акмеизм – это литературное направление, которое появилось в России в начале XX века в противовес символизму. На этом уроке мы узнаем, когда и почему появился русский акмеизм. Поговорим о главных особенностях этого литературного течения. Поймём, какое место занимал акмеизм в литературе Серебряного века.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

1. Откройте доступ ко всем видеоурокам комплекта.

2. Раздавайте видеоуроки в личные кабинеты ученикам.

3. Смотрите статистику просмотра видеоуроков учениками.

Получить доступ

Конспект урока «Русский акмеизм»

Сегодня на уроке мы:

· Узнаем, когда и почему появился русский акмеизм.

· Поговорим о главных особенностях этого литературного течения.

· Поймём, какое место занимал акмеизм в литературе Серебряного века.

Акмеизм – это литературное направление, которое появилось в России в начале XX века в противовес символизму. Само слово «акмеизм» происходит от греческого слова акме, которое переводят как расцвет, пик, вершина или остриё.

История этого литературного течения началась с бунта молодых поэтов. И взбунтовались они против принципов символизма. Как мы помним, к концу первого десятилетия XX века кризис символизма был настолько очевиден, что это признавали даже сами символисты. Но тем не менее, символизм всё ещё оставался самым главным направлением русской литературы. А символисты считали, что имеют право диктовать начинающим поэтом свои взгляды на искусство.

Поэтические собрания, вечера, мастерские в начале XX века были очень популярны. Самым популярным поэтическим салоном считался салон Вячеслава Иванова, главы «Общества ревнителей художественного слова», более известного как «Академия стиха». Местом встреч была квартира поэта, которую называли «Башней». На собраниях, которые прозвали Ивановскими или Башенными средами, Вячеслав Иванов читал молодым поэтам лекции по теории стихосложения. Поэты говорили об истории искусства и философии, читали и разбирали стихи участников собраний.

На одном из таких собраний осенью 1911 года в «Башне» вспыхнул бунт молодых поэтов. Причиной бунта стала разгромная критика стихотворения «Блудный сын» Николая Гумилёва. Грубый и резкий тон «мэтра» символизма Вячеслава Иванова показался участникам собрания настолько возмутительным, что Николай Гумилёв, Сергей Городецкий и ещё несколько поэтов демонстративно покинули заседание «Академии стиха», чтобы больше туда не возвращаться.

Так появилось новое литературное общество «Цех поэтов» и новое литературное течение – акмеизм. По некоторым версиям, название «акмеизм» предложил Вячеслав Иванов, иронизируя над тем, что молодые поэты считают своё творчество вершиной. Это название и закрепилось в истории литературы, хотя оно не было единственным. Широко использовалось и второе название нового течения – адамизм.

Если слово «акмеизм» указывало на стремление к совершенству, отточенности стихотворных форм, то слово «адамизм» раскрывало совсем другие, но не менее важные черты. Термин «адамизм» образован от имени библейского первочеловека Адама. На что может указывать обращение к этому образу? В первую очередь, на естественность и незамутнённость восприятия мира. Адам – человек, перед которым сотворённый мир только раскрывается в своей естественной красоте, ещё не усложнённой наслоением символов.

Кроме того, образ Адама указывает на первобытную, природную силу, «мужественно-твёрдый и ясный взгляд на жизнь». Важно и то, что именно Адам даёт названия всем божьим тварям, ему поручен мир. Сергей Городецкий в одном из стихотворений называет Адама «изобретателем имён». То есть, для акмеистов главным становится само слово, а не символы, которые за ним скрываются.

«Цех поэтов ‒ все Адамы, Каждый молод, но не груб», ‒ написал об акмеистах Михаил Кузмин.

Этому поэту принадлежит ещё один термин, связанный с акмеизмом – кларизм. От греческого слова clarus – ясность. Ещё в 1910 году на страницах журнала «Аполлон» появилась статья Михаила Кузмина «О прекрасной ясности». В ней туманные мистические откровения символистов противопоставляются «прекрасной ясности», кларизму.

По мнению Кузмина, художник не должен исследовать тёмные глубины потустороннего мира. Задача творца заключается в поиске гармонии реального, вещественного мира. Художник должен нести людям «прекрасную ясность» и раскрывать красоту сущего. Так что Кузмина можно называть предтечей акмеизма.

В феврале 1911 года акмеисты объявили о создании нового литературного направления. А программу акмеизма обнародовали 19 декабря 1912 года в петербургском кабаре «Бродячая собака».

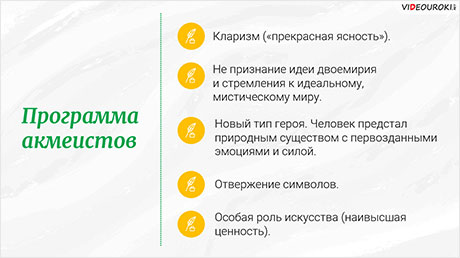

Что же предлагали акмеисты в своей программе?

Во-первых, кларизм. Ту самую «прекрасную ясность», о которой мы уже говорили. Акмеисты призывали отказаться от мистицизма и туманности, свойственных символизму.

Тот же голос, тот же взгляд,

Те же волосы льняные.

Все как год тому назад.

Сквозь стекло лучи дневные

Известь белых стен пестрят…

Свежих лилий аромат

И слова твои простые.

Во-вторых, акмеисты не признавали идею двоемирия и стремление к идеальному, мистическому миру. Этих поэтов интересовал земной мир в его многообразии, с его звуками, красками, фактурами. Каждая вещь и каждое жизненное явление обладали собственной ценностью в глазах акмеистов.

Звук осторожный и глухой

Плода, сорвавшегося с древа,

Среди немолчного напева

Печальной тишины лесной.

В-третьих, в творчестве акмеистов человек предстал природным существом с первозданными эмоциями и силой. Духовное и биологическое в человеке соединялось, а не противопоставлялось. Лирические герои в поэзии акмеистов предстают сильными, волевыми личностями, которые больше стремятся к действию, чем к рефлексии. А любовь из мистического потустороннего чувства превращается в земное.

И если нет полдневных слов звёздам,

Тогда я сам мечту свою создам

И песней битв любовно зачарую.

Я пропастям и бурям вечный брат,

Но я вплету в воинственный наряд

Звезду долин, лилею голубую.

В-четвёртых, акмеисты отвергали символы. Они отстаивали право восхищаться явлениями или вещами просто потому, что они прекрасны сами по себе, а не потому, что символизируют что-то. Акмеисты стремились придать единственное, максимально точное значение каждому слову. Акмеизм называли «искусством точно вымеренных и взвешенных слов».

«Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов», ‒ писал Осип Мандельштам.

Для поэзии акмеистов характерны отточенные детали, предметные и чёткие образы. При этом акмеисты не отказывались от мирового культурного наследия, а наоборот, постоянно обращались к его достижениям. Использовали мифологические образы и сюжеты, делали отсылки к шедеврам литературы и искусства прошлых эпох.

На стук в железные ворота

Привратник, царственно-ленив,

Встал, и звериная зевота

Напомнила твой образ, скиф!

Когда с дряхлеющей любовью

Мешая в песнях Рим и снег,

Овидий пел арбу воловью

В походе варварских телег.

В-пятых, акмеисты говорили об особой роли искусства. Искусство стало для акмеистов наивысшей ценностью. В нём заключалась память всего человечества. То есть именно искусство отражало подлинную историю нашего мира. Помимо сохранения памяти, у искусства было и другое предназначение, которое заключалось в художественном преобразовании несовершенства реального мира и облагораживании природы человека.

Если для символистов самым близким видом искусства была музыка, то акмеисты предпочитали обращаться к скульптуре, архитектуре и живописи. Предметным, пространственным видам искусства.

Созданье тем прекрасней,

Чем взятый материал

Бесстрастней –

Стих, мрамор иль металл.

Роль поэта тоже виделась иначе. Для символистов поэт был либо исследователем тайного мистического мира, либо жрецом, приближавшим наступление Царства Духа. У акмеистов поэт становится ремесленником, который стремится к вершинам мастерства.

Например, Осип Мандельштам говорил о поэтическом творчестве, как о работе архитектора: «Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, которые сами можем построить».

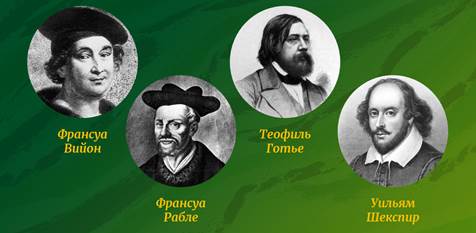

Кроме того, декадентским настроениям символизма акмеисты противопоставили жизнеутверждающий взгляд на жизнь. Своими учителями акмеисты называли Франсуа Вийона и Франсуа Рабле, Теофиля Готье и Уильяма Шекспира.

«Шекспир показал нам внутренний мир человека; Рабле – тело и его радости, мудрую физиологичность; Вийон поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все, – и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие; Теофиль Готье для этой жизни нашёл в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента – вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами», ‒ писал Николай Гумилёв.

Ещё одним учителем акмеистов считается Иннокентий Анненский, в чьём творчестве гораздо больше внимания к земному миру, чем попыток исследовать потусторонний мир.

Часто можно встретить мысль о том, что акмеизм так же сближается с реализмом, как символизм с романтизмом. Но это не совсем верно. Критический реализм обращается к социальным и политическим темам, которые акмеистов не интересовали. Воспевая реальный, вещественный мир, акмеисты избегали натурализма. Они стремились воспевать красоту земного мира, а не его уродство.

Теорию акмеизма изложил в 1913 году в статье «Наследие символизма и акмеизм» глава «Цеха поэтов» Николай Гумилёв. Ещё одну важную статью о сути акмеизма в этом же году написал Сергей Городецкий. Называлась она «Некоторые течения в современной русской поэзии». Обе статьи увидели свет на страницах журнала «Аполлон».

Не менее важной считается статья Осипа Мандельштама «Утро акмеизма», которую поэт написал тоже в 1913 году, а опубликовал только спустя шесть лет. Причиной тому было существенное расхождение во взглядах на акмеизм с Гумилёвым и Городецким.

Статьи и стихи акмеистов публиковались на страницах журналов «Аполлон» и «Гиперборей», поэтому поэтов-акмеистов ещё называли «гиперборейцами». Как мы видим, символизм был более массовым течением: несколько печатных изданий, огромное количество последователей, различные группировки и объединения внутри течения. Акмеисты фактически были маленькой группкой талантливейших поэтов, которых объединяли не столько схожие взгляды на поэзию, сколько личная дружба.

Поэтов-акмеистов литературоведы насчитывают не более двух десятков. Сами же акмеисты были ещё строже в подсчётах. Например, Анна Ахматова утверждала, что «акмеистов было шесть, и седьмого никогда не было». К этим шестерым поэтесса причисляла себя, Николая Гумилёва, Сергея Городецкого, Осипа Мандельштама, Михаила Зенкевича и Владимира Нарбута.

А на роль седьмого претендовал поэт Георгий Иванов. Осип Мандельштам и вовсе назвал Сергея Городецкого лишним в этой шестёрке, считая, что Николай Гумилёв привлёк маститого поэта для придания веса молодому движению.

Все эти поэты были невероятно яркими и самобытными творцами, что и привело к быстрому расколу в «Цехе поэтов». Это объединение просуществовало всего 2 года. Его дважды пытались возродить: в 1916 году новый «Цех поэтов» возглавил Георгий Иванов. А в 1920 году это объединение возродил Николай Гумилёв.

Третий «Цех поэтов» распался после смерти своего основателя Николая Гумилёва в 1921 году. Эта трагедия и стала концом акмеизма как поэтического движения.

Некоторые последователи акмеизма отреклись от него, другие, наоборот, продолжали его традиции. У поэтов-акмеистов были подражатели даже в советской литературе. К ним, например, причисляют Михаила Светлова и Эдуарда Багрицкого. А художественные находки и приёмы акмеистов можно встретить в творчестве современных поэтов.

«Любите существование вещи больше самой вещи и своё бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма», – завещал Осип Мандельштам.

Источник: videouroki.net