Привычное явление для большинства стран мира – система школьного образования. Сами системы могут разниться, но, так или иначе, базовое образование перестало быть диковинным, как это можно было наблюдать в некоторых европейских странах еще в начале прошлого столетия.

Первые школы

Существует теория, согласно которой первые школы в истории человечества появились не ради обучения, а для того, чтобы занять стариков и детей – две категории населения, которые были обузой для трудоспособного населения. Одним из подтверждений этого может служить значение греческого слова «схоле», от которого произошло слово «школа», имеющееся в несколько измененной форме во многих языках. «Схоле» значило «заниматься чем-то во время досуга, проводить свободное время, быть праздным».

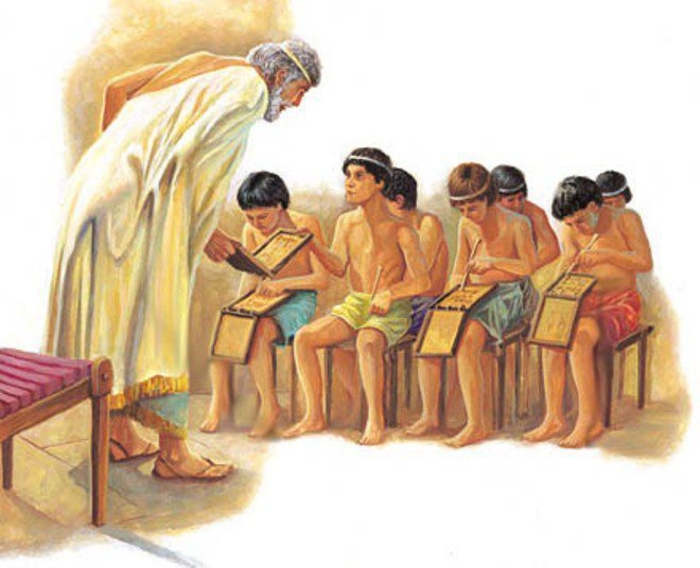

Также считается, что появление школ является атрибутом возникновения цивилизации. Уже в Древнем Египте появились первые школы, поскольку грамотность людей облегчала функционирование государственного аппарата. Правда, обучаться в школах имели возможность только дети представителей высших сословий: фараона, жрецов, чиновников и лишь изредка, за большую плату дети людей попроще. Школы в Древнем Египте располагались при храмах.

Виктор Прохожий — Школьная программа #shorts

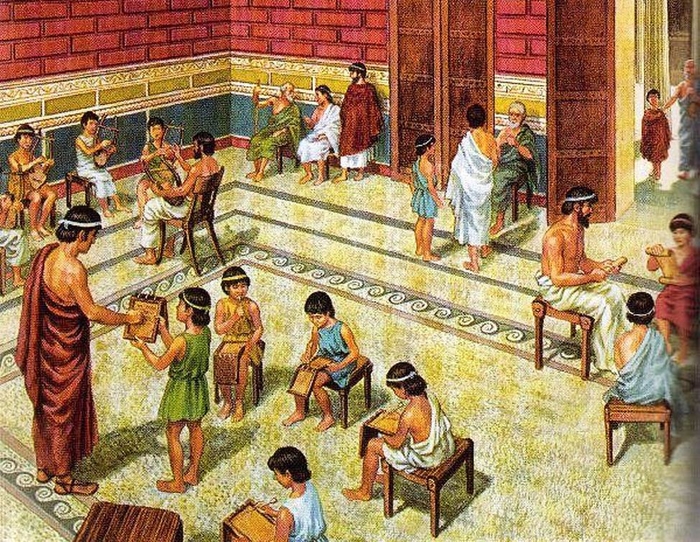

В Древней Греции образованность и всестороннее развитие ценились сами по себе. Мальчика, достигшего семилетнего возраста, забирал от матери отец на свое и педагога-раба попечение (др. греч. «педагог» – «ведущий/сопровождающий ребенка»). Кстати, в древнегреческих школах уже было первое подобие школьной формы.

Продолжить обучение юноши 16–18 лет могли в свободных гимнасиях, а также в школах риторов и философов. Девочек мама учила ведению домашнего хозяйства, но на этом обучение женского пола не заканчивалось. Образованная древнегреческая девушка должна была быть знакома с литературой, уметь петь и танцевать (для участия в ритуальных праздниках).

Допетровская эпоха

В Древней Руси поначалу были училища, постепенно превращавшиеся в школы. Например, известно о существовании школы, основанной Ярославом Мудрым в Новгороде в 1030 году. В древнерусских школах XI–XV веков изучали грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, музыку, астрономию (то есть семь свободных искусств, восходящих к самой античности).

Школы не только выполняли функции учебных заведений, но были настоящими центрами культуры. В них переводили труды иностранных авторов, переписывали рукописи. Монголо-татарское нашествие привело к упадку уровня образования, а центрами образования стали монастыри, то есть образование из преимущественно светского превратилось в основном в духовное.

Определенный подъем уровня образования стал наблюдаться со становлением и укреплением Московского государства. Для элементарного функционирования государственного аппарата требовались грамотные люди. А после Смуты образование было необходимым инструментом в политической и идеологической борьбе.

РЕАКЦИЯ директора школы из СССР на СОВРЕМЕННУЮ школьную программу

Тогда, в XVII веке, были открыты Киево-Могилянская коллегия и по ее образцу – московская Славяно-греко-латинская академия. С середины того же столетия в Москве начали открываться школы, работавшие по образцу европейских грамматических школ и позволявшие получить светское и богословское образование. Кстати, в допетровскую эпоху образование не носило сословного характера.

Б.М. Кустодиев. Земская школа в Московской Руси

Стандартизация

Петр I создал систему профессионального образования в России, а с 1714 года обязал детей всех сословий, кроме крестьян, получать образование. Правда, при Петре внимание образованию уделялось в связи с развитием армии и флота, да и сами цифирные школы, подчинявшиеся Адмиралтейств-коллегии, популярностью у населения не пользовались, так что их отменили в 1744 году. В целом школьная система образования в России XVIII века была разрозненной. Образовательные учреждения отличались по типам, программам, качеству подготовки учеников.

При Екатерине II, активно изучавшей опыт стран Западной Европы, впервые в России стала внедряться классно-урочная система, началась стандартизация образовательного процесса. Первый четкий образовательный план и единый список учебников появились в XIX веке. В начале XIX века были также введены три типа школ: приходские и уездные училища, а также гимназии (или губернские училища).

В школах первых двух типов могли учиться дети из любых сословий, образование для них было бесплатным. В приходских школах давалось начальное образование: чтение, письмо, счет, Закон Божий. В уездных училищах изучение этих дисциплин проходило углубленно, добавлялись грамматика с географией, арифметика с геометрией, история с физикой и технологией.

В.Е. Маковский. В сельской школе

При Александре II были попытки борьбы с распространявшимся революционным духом среди интеллигенции путем реформирования образовательной системы. Целью ставилось создание глубоко разбирающихся в точных науках дисциплинированных людей. Для этого упор делался не на гуманитарные дисциплины, развивающие в человеке широту мысли и заставляющие увидеть проблемы общества.

Отдельного внимания заслуживают земские школы, появившиеся в России в результате земской реформы 1864 года. В них обучались дети от 8 до 12 лет в течение трех лет. Обязательно изучались чтение и письмо, основы арифметики, Закон Божий (в меньшей степени). Со временем программа расширилась.

Н. П. Богданов-Бельский. Устный счёт.

В народной школе С. А. Рачинского

Несмотря на все это, уровень грамотности населения России к началу XX века оставался крайне низким: примерно пятая часть подданных российской короны владела грамотой (существенно меньше, чем в большинстве стран Европы). Это было связано с тем, что преимущественное большинство населения составляли крестьяне, для которых ребенок, как только он становился способен оказывать маломальскую помощь семье, был нужнее для домашних дел. Кроме того, земские школы не могли охватить достаточное количество населения страны.

Большевики после революции пытались решить проблему образования. К 1933 году после различных экспериментов образовательные программы были унифицированы и под них созданы учебники. Тогда-то и закрепился тип урока, существующий по сей день (если не принимать во внимание отдельные изменения и нововведения последних лет).

Источник: histrf.ru

Как в России вводили всеобщее образование и что из этого вышло?

В статье предлагается обсудить довольно популярную тему интернет-споров — образование в Российской империи. А конкретно — бесплатное обязательное начальное (а может быть, даже среднее) школьное образование, вроде бы введенное еще Николаем II.

Андре Анри Даргелас, «Кругосветное путешествие», 1906 г. Фото: Общественное достояние

На это любят ссылаться поклонники царской России (они же — обычно, по совместительству, антисоветчики), утверждая: если бы не революция, году так к 1920-му население России было бы поголовно грамотным. И вообще темпы экономического роста были таковы, что России буквально светило великое будущее, его даже просчитали… гипотетически, конечно.

Согласно этим прогнозам, не случись событий 1917 года, Российская империя годам, кажется, к 1940-м стала бы едва ли не доминирующей экономически державой мира. Способствовали тому высокие темпы промышленного роста, а с начала ХХ столетия они подкреплялись и растущим уровнем массового образования. Вот о нем и попробуем вкратце вспомнить.

Наверное, очевидно, что экономическое развитие — это, прежде всего, промышленность. А для промышленности требуются образованные кадры. Но, во-первых, нельзя подготовить, допустим, из рабочего инженера с нуля, без имеющегося базового образования. Да и собственно квалифицированный рабочий должен быть хоть сколько-то образован.

Впрочем, и в сельском хозяйстве образование не помешает. Экстенсивное развитие к тому времени давно себя исчерпало. А интенсификация означает использование техники, новых сортов сельхозкультур, современных агротехнологий.

На рубеже веков в Российской империи полным ходом шла первая индустриализация. Здесь и вспоминают указ Николая II о введении всеобщего бесплатного образования. Инициативе, позже большевиками, вроде бы, позаимствованной у царской России. И в которой просто не возникло бы необходимости, если б эти самые большевики не свергли царя.

Хотя большевики свергали скорее тех, кто сверг царя… это неважно. Все равно они виноваты в том, что мы потеряли прекрасную Россию. И один из популярнейших аргументов здесь — указ от 1907 года, благодаря которому Российская империя должна была стать страной образованных людей.

Осознание необходимости повысить образовательный уровень населения пришло задолго до Николая II. Первый серьёзный шаг к демократизации образования сделал Александр I «Положением об устройстве учебных заведений» (1803). Образование стало бессословным, а начальное — бесплатным.

Да, оно включало элементарную грамматику, начальные знания арифметики и Закон Божий. Но при тотальной неграмотности это было колоссальным шагом вперед. А вот в уездных училищах преподавались, в частности, священная, церковная и всеобщая история, русский язык, геометрия, география, черчение, рисование.

Плюс могли вводиться

дополнительные курсы для обучения тем искусствам и наукам, знание которых наиболее способствует успехам в оборотах торговли и в трудах промышленности.

Учреждалось 6 университетов, по числу учебных округов, с перспективой создания университетов в каждой губернии. Масштабно для страны, в которой до того был единственный университет — Московский! Университеты получили автономию с выборностью профессоров и ректоров.

Важнейший момент: вводилась преемственность учебных программ. Региональный университет готовит программу для губернских гимназий, выпускники которых затем придут в этот университет учиться. Аналогично на этапе «гимназия — народное училище», и далее — до церковно-приходских школ.

Это почти единый образовательный стандарт — кажется, впервые в мире!

Правда, в 1810-х годах с подачи графа в программы гимназий вносятся существенные изменения. Ряд естественных и практических предметов убирают, вводя/делая акцент на истории и географии и языках, прежде всего древних.

- Подготовка к поступлению в университет для тех, кто продолжит учебу.

- «Приличное воспитание», причем для тех, кто не станет поступать в университет, эта цель являлась основной.

- В 1856 году в России действуют 79 гимназий, в 1886 — уже 175 (в среднем по 180−250 человек).

- Прогимназий (начальная ступень, первые 4 класса гимназий) — 29 и 70, соответственно.

- Университетов — 7 и 10.

- К концу столетия в России действуют более 300 гимназий и прогимназий, к 1914 году — около 700, в том числе и в уездных городах.

- Кроме того, существуют кадетские корпуса, они же — военные гимназии.

Важным этапом (1864 г.) стала организация земских учреждений местного самоуправления, в функции которых входит, , начальное народное образование.

К пресловутому 1913 году, вершине расцвета Российской империи, в стране насчитывается 2000 гимназий и школ с порядка 800 тыс. учащихся в средних учебных заведениях; 117 вузов (63 государственных, 54 частных и общественных). Из них — 10 университетов. Меньше, чем в ведущих странах мира, притом что численностью населения Россия отнюдь им не уступала.

- В 1876 году в Москве открывается Женская классическая гимназия. Примерно в то же время женщины получают право быть вольнослушательницами в вузах.

- А в 1878 году открываются «Бестужевские курсы» — государственные высшие женские курсы с университетской программой.

Как ни странно, значимую роль в развитии системы образования сыграл такой известный консерватор, как обер-прокурор Синода . В ведении Синода находились церковно-приходские школы — самые распространенные и доступные образовательные учреждения.

В 1870-х их число уменьшается: часть переходит в подчинение Министерства просвещения, часть к земствам.

В 1884 году с подачи Победоносцева двух- и четырех-годичные ЦПШ начинают организовываться при каждом приходе.

Главная их цель — воспитание лояльных подданных, но ведь и об образовании не забывали:

Научить детей читать, писать, считать и начаткам учения Православной Церкви — вот основная задача церковно-приходских школ. Если они успешно исполнят эту задачу, то этим самым окажут великую услугу делу просвещения народа. Более даровитые и любознательные дети перейдут в дальнейшие училища. Усвоившие себе только простую грамотность имеют возможность с течением времени дополнить свое образование самостоятельным чтением Священного Писания, книг исторических, по сельскому хозяйству, географии, гигиене. (М. Катков, публицист и издатель)

В стране с поразительно низким уровнем грамотности — уже немало!

С другой стороны, Победоносцев сыграл роль и при разработке циркуляра «О сокращении гимназического образования», больше известного как циркуляр о кухаркиных детях, целью которого было ограничить доступ детей из низших слоев общества к среднему и высшему образованию.

И, в общем, сработало: за 10 лет число учеников гимназий уменьшилось на 16%. Правда, при этом на почти 15% выросло число обучающихся в реальных училищах. И лишь на рубеже веков выпускники реальных училищ получили доступ в университеты — и то лишь на физико-математические и медицинские факультеты.

- Итак, уровень грамотности в Российской империи составлял: в 1897 году — 21%, в 1917 — 26%.

Правда, это «средняя температура по больнице»: грамотность колебалась от 80% в прибалтийских губерниях и 40% в Московской, до менее чем 20% в Курской, Орловской, Смоленской, Пензенской… и 14,6% в Псковской.

Много это или мало с учетом всех, действительно прилагавшихся, усилий? Полагаю, это каждый оценивает сам…

Есть данные из другого источника. Военно-статистический ежегодник за 1912 год указывает, что число нижних чинов, прошедших обучение в каких-либо школах — 10,74%, грамотных (умеющих читать и писать) — 41,5%, умеющих только читать — 24%.

Грамотность в Российской империи — это умение как-то, хотя бы по слогам, читать и писать.

Хотя мы немного проскочили вперед. Указ, с которого мы начали, относится к 1908−1912 годам. Точнее, мог бы относиться. И вот это «мог бы» многое меняет…

Источник: www.shkolazhizni.ru