У слов тоже бывают дни рождения. Правда, редко: обычно мы не знаем дату их появления, они просто незаметно входят в нашу жизнь, надолго или на пару модных сезонов. А вот, например, день рождения слова «вертолёт» нам известен точно: впервые оно зафиксировано 8 февраля 1929 года. Кто же и когда изобретал слова и выражения, которыми мы пользуемся и поныне?

Как появляются новые слова и выражения? Их кто-то придумывает, только мы не знаем, кто. Впрочем, авторы кое-каких фраз, ставших крылатыми, нам известны. Так, рыцарское «иду на вы», согласно Карамзину, принадлежит князю Святославу Игоревичу, считавшему своим долгом заранее объявить неприятелю о намерении начать войну. А такую народную пословицу, как «делу время – потехе час» на самом деле увековечил царь Алексей Михайлович, большой знаток соколиной охоты: в предисловии к книге «Урядник сокольничья пути» государь приписал соответствующее наставление, чтобы, увлекаясь охотой, подданные не забывали и о прочих занятиях.

Отцы-основатели

ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТНТ | Александр Ревва

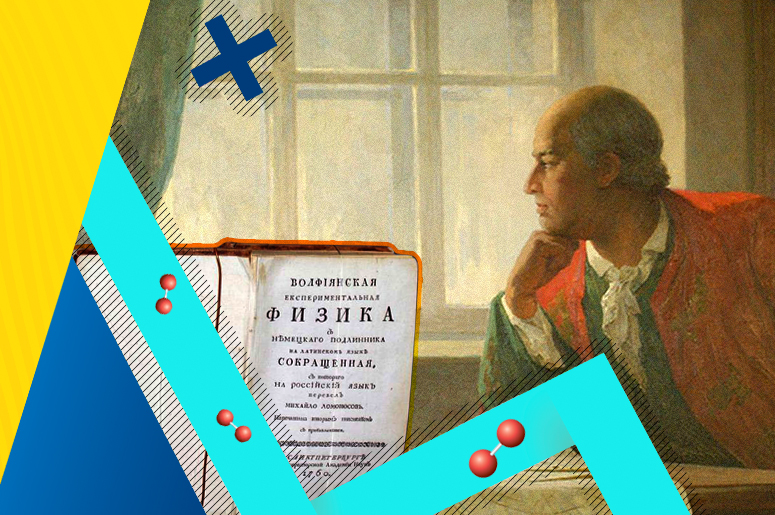

Множеством слов из нашего языкового обихода мы обязаны, в первую очередь, Михаилу Ломоносову, одному из «отцов-основателей» современного русского языка. Он был вынужден выдумывать специальные слова буквально из ничего, поскольку ему порой приходилось давать имена вещам, до того у нас вообще не существовавшим. Как писал сам ученый, делать это было необходимо для «именования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей».

М. В. Ломоносов

Хотя сам Ломоносов считал эти слова довольно странными, он всё же надеялся, что рано или поздно они приживутся. Так и случилось: «градусник», «преломление», «равновесие», «диаметр», «горизонт», «кислота», «микроскоп», «формула», «вещество», «квадрат», «минус», «чертёж», «автограф», «нелепость», «тленность», «окружность», «земная ось», «огнедышащие горы», «преломление лучей», «гашёная известь», «удельный вес», «предложный падеж» – всеми этими терминами мы пользуемся едва ли не каждый день.

Да, некоторые из этих слов были просто взяты из других языков, однако далеко не все, а лишь те, что были сочтены Ломоносовым наиболее удобными именно в такой форме. Вот «кислород», например, он не стал называть «оксигениумом» и оставил хороший пример потомкам: уже в XIX веке по аналогии с кислородом химик Михаил Соловьёв создал «водород» и «углерод».

Василий Тредиаковский, учёный и поэт, спасал нас от слова «арт» – в его время (и, кажется, история эта повторяется) всё шло к тому, чтобы всё прекрасное называлось именно так. А Тредиаковский (хотя по другим сведениям, это был Кантемир) стал употреблять слово «искусство», выведенное им из старославянской «искуси».

А ещё благодаря Тредиаковскому у нас есть «общество», «достоверный», «вероятный», «беспристрастность», «благодарность», «злобность», «почтительность», «недальновидность» и «гласность»: не факт, что он лично всё это выдумал, но именно он сделал эти слова общеупотребительными. И, кстати, это он начал использовать слово «любовник» для явления, столь распространённого среди знати того времени.

ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТНТ | Дима Масленников

О неизвинительном себялюбии

Ну а поэту Антиоху Кантемиру приписывается авторство слов «кризис», «критик», «характер», «вкус» (в одежде), «жадность», «деликатность», «надменность» и «понятие».

Писатель Павел Львов, автор вряд ли многими из нас читанного романа «Российская Памела», в 1789 году позволил себе употребить в нем слова «себялюбие» и «себялюбивый», за что ему сильно досталось. Так, учёный и писатель Андрей Болотов, негодовал: «Но что касается до отваги господина сочинителя помещать тут же в сочинении своем многие совсем вновь испечённые и нимало еще необыкновенные слова, как например: «себялюбие», «себялюбивый», «белольнистая борода», «флейтоигральщик», «челопреклонцы», «великодушцы», «щедротохищники» и другие тому подобные; так в сём случае он совсем уже неизвинителен, и ему б было слишком ещё рано навязывать читателям подобные новости, а надлежало б наперёд аккредитоваться поболее в сочинениях».

Историк, поэт, публицист и статский советник Николай Карамзин ввёл в обиход слова, без которых теперь не обойтись. Его неологизмы были по большей части кальками с иностранных языков, однако кальками чрезвычайно удачными – «моральный», «эстетический», «эпоха», «гармония», «сцена», «катастрофа»… А также «влияние», «впечатление», «трогательный», «занимательный», «промышленность», «будущность», «сосредоточить»… Ему приписывают даже слово «влюблённость» и букву «Ё»: её он не то чтобы изобрел, но много ею пользовался.

Н. М. Карамзин

Между прочим, некоторым удавалось изобрести не просто слово, а целое имя. Так, поэт Александр Востоков в 1802 году написал романс «Светлана и Мстислав» и сделал известным до того не бывшее в России в ходу имя Светлана. Ну а потом со своей «Светланой» выступил ещё и Жуковский…

Как Достоевский стушевался

Достоевский больше всего гордился словом «стушеваться». Правда, если сейчас для нас оно означает что-то типа смущения, то писатель употреблял его в смысле «незаметно удалиться, трусливо отступить», или, говоря по-современному, «смыться».

Впрочем, Достоевский признавался, что не он придумал это слово – он просто ввёл его в литературный язык (впервые – в повести «Двойник»). Ну а потом, в «Дневнике писателя», он рассказал историю его появления: «Слово это изобрелось в том классе Главного инженерного училища, в котором был и я, именно моими однокурсниками.

Во всех шести классах училища мы должны были чертить разные планы. Все планы чертились и оттушёвывались тушью, и все старались добиться, между прочим, уменья хорошо оттушевывать данную плоскость, с тёмного на светлое, на белое и на нет. Вдруг у нас в классе заговорили: «Где такой-то? — Э, куда-то стушевался!» Или, например, разговаривают двое товарищей, одному надо заниматься: «Ну, — говорит один, садящийся за книгу, другому, — ты теперь стушуйся!» Или говорит, например, верхнеклассник новопоступившему из низшего класса: «Я вас давеча звал, куда вы изволили стушеваться? » Стушеваться именно означало тут удалиться, исчезнуть, и выражение взято было именно с стушёвывания, то есть с уничтожения, с переходом тёмного на нет. Очень помню, что словцо это употреблялось лишь в нашем классе, вряд ли было усвоено другими классами, и когда наш класс оставил училище, то, кажется, с ним оно и исчезло. Года через три я припомнил его и вставил в повесть».

Это слово вошло в русскую речь на удивление быстро, равно как и глагол «лимонничать», сейчас употребляющийся довольно редко, но всё же не забытый. А вот судьба других экспериментов писателя – «всечеловеки», «слепондас», «шлепохвостница», «окраинец» – оказалась не столь удачной. В отличие от слова «приживалка», чьё авторство тоже приписывают Достоевскому.

Брюлловская отсебятина

Александр Радищев считается изобретателем слова «гражданин» (полноправный член общества), литератор и государственный деятель адмирал Александр Шишков придумал «лицедея» и «мокроступы», Пушкин обогатил наш язык словом «вурдалак», Виссарион Белинский ввёл понятия «объективный» и «субъективный», а Иван Тургенев познакомил нас с «нигилистом».

Писатель Иван Панаев в серии очерков «Великосветский хлыщ», «Провинциальный хлыщ» и других предложил читающей публике слово «хлыщ», до него употреблявшееся разве что в народной речи, да и то нечасто. К сожалению, сегодня это слово встречается гораздо реже, чем те, кому оно так подходит…

С именем журналиста и писателя Петра Боборыкина принято связывать появление в шестидесятых годах позапрошлого века слова «интеллигенция». То есть слово это существовало и раньше, но употреблялось преимущественно как синоним «разумности». А Боборыкин придал ему современное значение, и с тех пор под интеллигенцией мы понимаем не просто работников умственного труда, а нечто большее, причем довольно трудноопределимое: некое сочетание ума, образованности, хорошего воспитания, такта, культуры и высоких моральных качеств. Ну а потом это слово перешло во многие европейские языки, где стало обозначением загадочного, сугубо русского явления.

М. Е. Салтыков-Щедрин

Вечно актуальный Михаил Салтыков-Щедрин придумал «головотяпство», «благоглупость», «пенкосниматель», «мягкотелый», «злопыхательство». Впрочем, ему же принадлежат не столь удачные «душедрянстововать» и «умонелепстововать» – понятия хоть и выразительные, но общеупотребительными так и не ставшие. Как и «ручьиться» Гавриила Державин, «обезмышить» Жуковского или гоголевские «праздношатайка» и «шаркатель по паркетам». А вот его же «Не вытанцовывается!» из «Заколдованного места» оказалось вполне живучим, его нередко можно услышать и сегодня, как и ещё одно порождение его гения – слово «халатный» в значении «небрежный».

А за «отсебятину» мы должны благодарить Карла Брюллова. В «Толковом словаре» Даля так и написано: «Слово К. Брюллова: плохое живописное сочинение, картина, сочинённая от себя, не с природы, самодурью».

Помимо отдельных слов, писатели публицисты XIX столетия одарили нас целой россыпью выражений, прочно вошедших в нашу речь. Мы говорим «из любви к искусству», даже не подозревая, что это выражение пришло к нам из водевиля Дмитрия Ленского «Лев Гурыч Синичкин», а знаменитым «мы пахали» мы обязаны басне «Муха» Ивана Дмитриева. «На заре туманной юности» нам подарил Алексей Кольцов, «всё образуется» взято у Льва Толстого, из «Анны Карениной». «Птичьим языком» профессор Дмитрий Перевощиков называл научный язык первой половины XIX века, перегруженный терминами и туманными формулировками.

Чехов, развлекаясь, придумал много чудесных слов. В язык они не проникли, что не делает их хуже: «этикетничать», «тараканить», «пересобачиться», «пьесопекарня», «драмописец», «тюрьмоведение», «бумагопожиратели», «каверзить», «испанистая терраса»…

«Тень от лётчиков в пыли»

Конец XIX – начало XX веков были временем переломным и для страны, и для языка. Впрочем, так обычно и бывает: новое время и новые обстоятельства требуют новых слов, окказионализмов, то есть придуманных «по случаю». И они начали появляться в невероятном количестве, за что особое спасибо поэтам Серебряного века. К. Бальмонту – за «безгагольность», «многопенный», «разорванно-слитный», З. Гиппиус – за «пенноморозное», «иглистость», «льдистость», Вячеславу Иванову – за «свершителя», «делателя», «листье», Андрею Белому – за «звездоочитые», «вызвездилась», «благовестительство», «глухобезмолвная»…

Игорь Северянин для бесталанных людей придумал новое слово – «бездарь» (только с ударением на «а»). А ещё ему приписывают изобретение слова «самолёт», со временем вытеснившее «аэроплан», но тут есть сомнения. Во-первых, называть управляемые аэростаты самолётами предлагал ещё в пятидесятых годах XIX века капитан Николай Соковнин, а во-вторых, что-что, а ковры-самолёты существовали на Руси испокон века.

От Маяковского нам достались «прозаседавшиеся», «серпасто-молоткастый», «планов громадьё» и даже выглядящее таким «древнерусским» «ежу понятно»: «Ясно даже и ежу — этот Петя был буржуй». А популяризировали его братья Стругацкие в «Стране багровых туч».

В. Хлебников

Самым неистовым словотворцем Серебряного века был, конечно, Велимир Хлебников – временами изобретение новых слов становилось для него самоцелью. «Скорбеветренный страдняк», «лебедиво», «крылышкуя», «смехачи» и «смеюнчики» по-прежнему вызывают легкое недоумение, а вот другое его изобретение, слово «изнемождённый» употребляется до сих пор.

Но самый главный вклад Хлебникова в современный язык – это слово «лётчик», ведь до него людей этой профессии называли «авиаторами», иногда «летунами» (а это уже блоковская находка) или переводными «пилотами». А слово «лётчик» впервые (по крайне мере, так считается) появилось в хлебниковской «Тризне», в 1915 году: «Полк стоит, глаза потупив. Тень от лётчиков в пыли». Впрочем, есть мнение, что слово «лётчик» изобрёл Александр Грин. Или Михаил Пришвин…

А в 20-е годы Хлебников и Андрей Белый независимо друг от друга, но практически одновременно придумали «атомную бомбу», которая до них обычно называлась «атомической». Бомбы ещё не было, а слово уже появилось – редкий случай, обычно новые слова появляются как ответ на запрос времени.

Инопланетяне, всерьёз и надолго

Еще одно очень обычное для нас слово – «инопланетянин» – было придумано писателем-фантастом Александром Казанцевым. А появилось оно в его романе «Планета бурь». До него инопланетян обычно назвали инопланетчиками, что звучит хоть и похоже, но не так гармонично. Казанцеву, кстати, иногда приписывают и изобретение «вертолёта», но это маловероятно.

В фантастической литературе он дебютировал в конце 30-х, зато достоверно известно, что слово «вертолёт» появилось в протоколе заседания технической комиссии ОСОАВИАХИМА 8 февраля 1929 года. И придумал его авиаконструктор Николай Камов.

Автором довольно часто используемого выражения «всерьёз и надолго» оказался Ленин: говоря о НЭПе, он сообщил, что «это политику мы проводим всерьёз и надолго». За «галопом по европам» мы должны благодарить поэта Александра Жарова, который в 1928 году по неким причинам был вынужден сократить свой визит в Австрию и Чехословакию. Поэтому впечатления его от поездки оказались чрезвычайно поверхностными, о чем он честно сообщил читающей публике, назвав свои путевые заметки «Галопом по Европам».

Слоган с флаером

Сегодня тоже существуют люди, уверяющие, что именно они придумали то или иное слово. Так, Александр Градский утверждает, что слова «журналюги» и «совок» (в смысле советский) – это его изобретение. С «совком» дело, по его словам, было так: Градский выпивал в друзьями в песочнице, и ему не хватило стакана, пришлось пить из совочка, который каким-то образом трансформировался в символ всего, что было отрицательного в советской действительности. Правда, на «совок» претендует ещё и писатель Михаил Эпштейн, автор читанного им на Би-би-си в конце восьмидесятых романа «Великая Совь» с героями-совками. Впрочем, по ещё одной версии, «совок» придумали П. Вайль и А. Генис.

…В последнее время появлением новых слов мы обязаны не писателям, поэтам и учёным, а рекламщикам, пиарщикам (тоже, между прочим, вполне новые слова) и иногда журналистам. И вот теперь «белые ленточки» и «хомячки» означают у нас совсем не грызунов и кусочки ткани. А все эти «фрилансеры», «копирайты», «аватары», «мерчендайзеры», «слоганы», «флаеры» и так далее – наверное, они отвечают современным языковым запросам, ибо какова эпоха, таковы и неологизмы. Ну а о том, что от них останется, давайте поговорим лет через пятьдесят.

Источник: russkiymir.ru

Изобретатели слов

Русский научный язык родился не в один день, а формировался на протяжении столетий. Некоторые слова придумали известные люди: писатели, ученые, поэты. Мы решили вспомнить великих словотворцев, которые обогатили язык науки своими неологизмами.

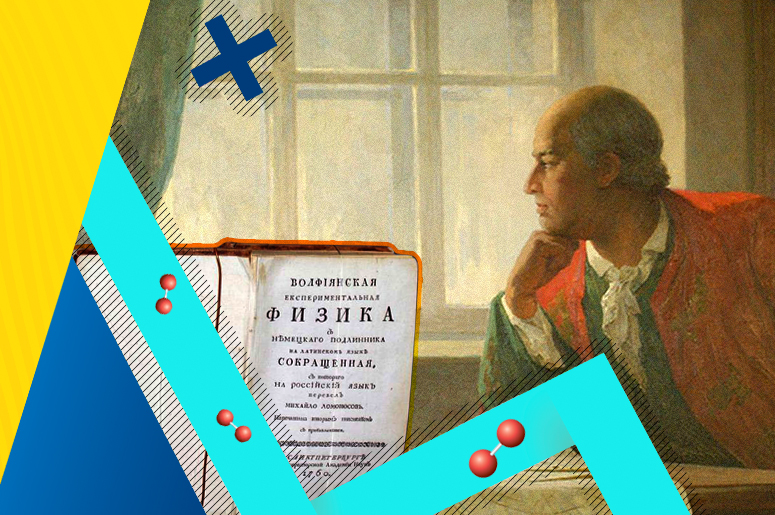

Кислород Михаила Ломоносова

Ученому Михаилу Ломоносову пришлось изобретать новые слова для вещей и явлений, которые не были названы до него. Большую часть научных слов и выражений он придумал, когда переводил с немецкого курс своего профессора Христиана фон Вольфа, чтобы издать первый русский учебник по экспериментальной физике — он вышел в 1746 году под названием «Вольфианская экспериментальная физика».

«Сверх сего принужден я был искать слов для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем чрез употребление знакомее будут», — писал Ломоносов в предисловии к учебнику

Большинство слов, придуманных ученым, используются до сих пор. Это атмосфера, барометр, вещество, горизонт, градусник, движение, диаметр, квадрат, кислород, кислота, манометр, метеорология, микроскоп, минус, наблюдение, насос, оптика, опыт, периферия, поршень, предмет, преломление, равновесие, селитра, сферический, термометр, упругость, формула, частицы, чертеж, явление.

Также Ломоносов ввел фразеологизмы: гашеная известь, земная ось, полюс магнита, предложный падеж, преломление лучей, удельный вес и др. Некоторые из слов, придуманных ученым, не прижились: например, коловратное движение со временем стало называться вращательным, а оредевший воздух теперь называется разреженным или просто вакуумом. Ломоносов проявлял большую изобретательность при создании слов. Например, он мог оставить термин, придуманный французским химиком Антуаном Лавуазье, — оксигениум, что значит на латыни «порождающий кислоту», но сочинил русское слово: кислород. Ломоносовским способом словотворчества воспользовался в 1824 году химик Михаил Соловьев: он предложил названия водород и углерод — по аналогии с кислородом.

Искусство Василия Тредиаковского

Современник Ломоносова — поэт, переводчик и филолог Василий Тредиаковский ратовал за отказ от книжной церковнославянской традиции и организации родного языка по европейским меркам. Тем не менее благодаря ему английское слово арт в русском языке стало называться искусством — производное от старославянского искусъ, что означало испытание, проба, попытка. В поэзию он ввел понятия ямба и хорея. Благодаря Тредиаковскому в язык вошли слова общество, достоверный, вероятный, беспристрастность, гласность, дальновидность и др. Он способствовал популяризации этих слов и призывал говорить проще и яснее, чем было принято до него.

«Язык славенской в нынешнем веке у нас очюнь тёмен, и многие его наши читая не разумеют. …Язык славенской ныне жесток моим ушам слышится, хоте прежде сего не только я им писывал, но и разговаривал со всеми: но зато у всех я прошу прощения, при которых я с глупословием моим славенским особым речеточцем хотел себя показывать», — писал Тредиаковский.

Промышленность Николая Карамзина

Слово промышленность в его сегодняшнем значении впервые использовал писатель и историк Николай Карамзин. До него слова промышленник и промышлять, образованные от промысла, использовались в отношении охотников. До Карамзина употреблялся французский термин industrie.

Писатель активно реформировал русский язык, пытаясь уйти от тяжеловесного церковнославянского языка к более естественному. С его легкой руки в языке закрепились слова влияние, вольнодумство, ответственность, достопримечательность, моральный, человечный, впечатление, будущность, катастрофа, фрагмент, тротуар и др. Также он популяризировал букву ё, использовав ее в 1797 году в альманахе «Аониды».

Белые ночи Федора Достоевского

Благодаря Достоевскому закрепилось название белые ночи для обозначения всем известного природного явления. До этого белые ночи литераторы называли иначе: Радищев — светлыми, Карамзин — ясными, Пушкин — задумчивавыми. Одноименная повесть Достоевского вышла в 1848 году. После публикации словосочетание ушло в народ.

Достоевский запустил в русский язык и еще одно слово, почерпнув его из черчения, — стушеваться. С ним связана интересная история, описанная в «Дневнике писателя».

«Словцо это изобрелось в том классе Главного инженерного училища, в котором был и я, именно моими однокурсниками. Во всех шести классах училища мы должны были чертить разные планы. Все планы чертились и оттушевывались тушью, и все старались добиться, между прочим, уменья хорошо оттушевывать данную плоскость, с темного на светлое, на белое и на нет. Вдруг у нас в классе заговорили: «Где такой-то? — Э, куда-то стушевался!» Или, например, разговаривают двое товарищей, одному надо заниматься: «Ну, — говорит один, садящийся за книгу, другому, — ты теперь стушуйся!» Или говорит, например, верхнеклассник новопоступившему из низшего класса: «Я вас давеча звал, куда вы изволили стушеваться?» Стушеваться именно означало тут удалиться, исчезнуть, и выражение взято было именно с стушевывания, то есть с уничтожения, с переходом темного на нет. Очень помню, что словцо это употреблялось лишь в нашем классе, вряд ли было усвоено другими классами, и когда наш класс оставил училище, то, кажется, с ним оно и исчезло. Года через три я припомнил его и вставил в повесть»

Перспективы Ивана Тургенева

Писатель Иван Тургенев познакомил русского читателя со словами нигилист и нигилизм, а заодно рассказал, что это означает. Роман «Отцы и дети» запустил эти понятия в народ в 1862 году. Также считается, что Тургенев впервые использовал слово перспективы в его переносном значении, а не для обозначения прямых широких улиц, как это было принято раньше.

Атомная бомба Велимира Хлебникова

Слово летчик вошло в русский язык благодаря Велимиру Хлебникову. В 1915 году он написал стихотворение «Тризна», где была строчка «тень от летчиков в пыли». За пять лет до этого Александр Блок еще не знал такого слова, в стихотворении о гибели Льва Мациевича он использовал слова «авиатор», «летун», «пилот». Борис Слуцкий посвятил этому целое стихотворение:

Язык расширяется снова и снова,

никто не поставил ему предела,

но право на новое, небывалое слово

имеет лишь новое, небывалое дело.

Понадобилось перешагнуть порог

небес,

чтобы без всяких отсрочек

слово «летун» придумал Блок

и Хлебников чуть поправил:

«Летчик».

В 1921 году независимо друг от друга Хлебников и Андрей Белый употребили словосочетание атомная бомба. Это редчайший случай в истории, когда название появилось до самого изобретения. Правда, atomic bomb уже фигурировала в романе Герберта Уэллса «Освобожденный мир», опубликованном в 1914 году. Русские переводчики называли ее атомической бомбой.

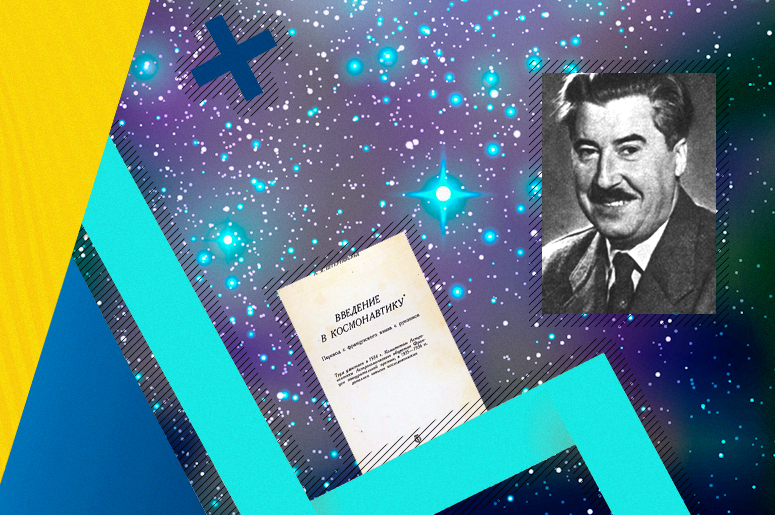

Космонавт Виктора Сапарина

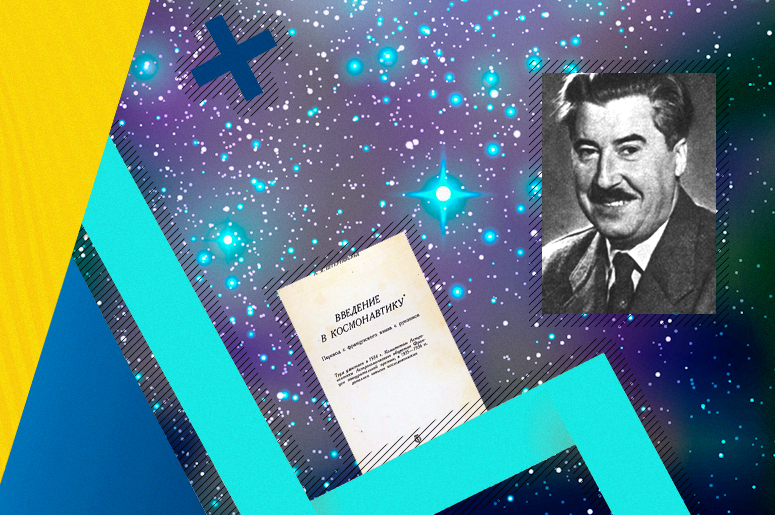

Слова появляются в ответ на новые открытия и изобретения. Так, с началом освоения человеком космоса вошли в употребление космонавтика, космодром, первая космическая скорость — впервые они появились в книге «Введение в космонавтику» Ари Абрамовича Штернфельда.

Но в русском языке могли не закрепиться, так как уже существовали слова звездоплавание и астронавтика. Русский переводчик трудов Штернфельда Георгий Лангемак получил упреки от Якова Перельмана за то, что применил термин космонавтика вместо звездоплавание. Популяризатором слова космонавт стал писатель-фантаст Виктор Сапарин: он использовал его в 1950 году в повести «Новая планета». В общий язык слово вошло только в 1961 году, в связи с полетом Юрия Гагарина. Кстати, специалисты во главе с Сергеем Королевым долго выбирали нужное слово для первого человека в космосе — первоначально в документах фигурировало слово астронавт.

Кто еще придумывал слова?

Кризис, критик, характер, понятие — слова поэта Антиоха Кантемира. Гражданин — слово, популяризированное Александром Радищевым. Абсолютное, субъективное, объективное, индивидуум, индивидуальное — слова, которые получили распространение благодаря Виссариону Белинскому. Интеллигенция, интеллигент.

Крестным отцом интеллигенции считается писатель и журналист Петр Боборыкин, который в середине XIX века впервые стал употреблять это слово как определение для лиц «высокой умственной и этической культуры». Из русского языка слово «интеллигенция» перешло в европейские языки, но до сих пор считается на Западе специфически русским явлением. Инопланетянин. Слово было придумано советским писателем-фантастом Александром Казанцевым. Оно пришло на смену бывшему в ходу слову инопланетчики.

На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации

Источник: naukatv.ru

Изобретатели слов — спорим, вы даже не знали, что эти слова придумали эти люди!

Русский научный язык родился не в один день, а формировался на протяжении столетий. Некоторые слова придумали известные люди: писатели, ученые, поэты. Мы решили вспомнить великих словотворцев, которые обогатили язык науки своими неологизмами.

Кислород Михаила Ломоносова

Ученому Михаилу Ломоносову пришлось изобретать новые слова для вещей и явлений, которые не были названы до него. Большую часть научных слов и выражений он придумал, когда переводил с немецкого курс своего профессора Христиана фон Вольфа, чтобы издать первый русский учебник по экспериментальной физике — он вышел в 1746 году под названием «Вольфианская экспериментальная физика».

«Сверх сего принужден я был искать слов для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем чрез употребление знакомее будут», — писал Ломоносов в предисловии к учебнику

Большинство слов, придуманных ученым, используются до сих пор. Это атмосфера, барометр, вещество, горизонт, градусник, движение, диаметр, квадрат, кислород, кислота, манометр, метеорология, микроскоп, минус, наблюдение, насос, оптика, опыт, периферия, поршень, предмет, преломление, равновесие, селитра, сферический, термометр, упругость, формула, частицы, чертеж, явление. Также Ломоносов ввел фразеологизмы: гашеная известь, земная ось, полюс магнита, предложный падеж, преломление лучей, удельный вес и др.

Некоторые из слов, придуманных ученым, не прижились: например, коловратное движение со временем стало называться вращательным, а оредевший воздух теперь называется разреженным или просто вакуумом.

Ломоносов проявлял большую изобретательность при создании слов. Например, он мог оставить термин, придуманный французским химиком Антуаном Лавуазье, — оксигениум, что значит на латыни «порождающий кислоту», но сочинил русское слово: кислород. Ломоносовским способом словотворчества воспользовался в 1824 году химик Михаил Соловьев: он предложил названия водород и углерод — по аналогии с кислородом.

Искусство Василия Тредиаковского

Современник Ломоносова — поэт, переводчик и филолог Василий Тредиаковский ратовал за отказ от книжной церковнославянской традиции и организации родного языка по европейским меркам. Тем не менее благодаря ему английское слово арт в русском языке стало называться искусством — производное от старославянского искусъ, что означало испытание, проба, попытка. В поэзию он ввел понятия ямба и хорея.

Благодаря Тредиаковскому в язык вошли слова общество, достоверный, вероятный, беспристрастность, гласность, дальновидность и др. Он способствовал популяризации этих слов и призывал говорить проще и яснее, чем было принято до него.

«Язык славенской в нынешнем веке у нас очюнь тёмен, и многие его наши читая не разумеют. …Язык славенской ныне жесток моим ушам слышится, хоте прежде сего не только я им писывал, но и разговаривал со всеми: но зато у всех я прошу прощения, при которых я с глупословием моим славенским особым речеточцем хотел себя показывать», — писал Тредиаковский.

Промышленность Николая Карамзина

Слово промышленность в его сегодняшнем значении впервые использовал писатель и историк Николай Карамзин. До него слова промышленник и промышлять, образованные от промысла, использовались в отношении охотников. До Карамзина употреблялся французский термин industrie.

Писатель активно реформировал русский язык, пытаясь уйти от тяжеловесного церковнославянского языка к более естественному. С его легкой руки в языке закрепились слова влияние, вольнодумство, ответственность, достопримечательность, моральный, человечный, впечатление, будущность, катастрофа, фрагмент, тротуар и др. Также он популяризировал букву ё, использовав ее в 1797 году в альманахе «Аониды».

Белые ночи Федора Достоевского

Благодаря Достоевскому закрепилось название белые ночи для обозначения всем известного природного явления. До этого белые ночи литераторы называли иначе: Радищев — светлыми, Карамзин — ясными, Пушкин — задумчивавыми. Одноименная повесть Достоевского вышла в 1848 году. После публикации словосочетание ушло в народ.

Достоевский запустил в русский язык и еще одно слово, почерпнув его из черчения, — стушеваться. С ним связана интересная история, описанная в «Дневнике писателя».

«Словцо это изобрелось в том классе Главного инженерного училища, в котором был и я, именно моими однокурсниками. <. >Во всех шести классах училища мы должны были чертить разные планы. Все планы чертились и оттушевывались тушью, и все старались добиться, между прочим, уменья хорошо оттушевывать данную плоскость, с темного на светлое, на белое и на нет. Вдруг у нас в классе заговорили: «Где такой-то? — Э, куда-то стушевался!» Или, например, разговаривают двое товарищей, одному надо заниматься: «Ну, — говорит один, садящийся за книгу, другому, — ты теперь стушуйся!» Или говорит, например, верхнеклассник новопоступившему из низшего класса: «Я вас давеча звал, куда вы изволили стушеваться?» Стушеваться именно означало тут удалиться, исчезнуть, и выражение взято было именно с стушевывания, то есть с уничтожения, с переходом темного на нет. Очень помню, что словцо это употреблялось лишь в нашем классе, вряд ли было усвоено другими классами, и когда наш класс оставил училище, то, кажется, с ним оно и исчезло. Года через три я припомнил его и вставил в повесть»

Перспективы Ивана Тургенева

Писатель Иван Тургенев познакомил русского читателя со словами нигилист и нигилизм, а заодно рассказал, что это означает. Роман «Отцы и дети» запустил эти понятия в народ в 1862 году. Также считается, что Тургенев впервые использовал слово перспективы в его переносном значении, а не для обозначения прямых широких улиц, как это было принято раньше.

Атомная бомба Велимира Хлебникова

Слово летчик вошло в русский язык благодаря Велимиру Хлебникову. В 1915 году он написал стихотворение «Тризна», где была строчка «тень от летчиков в пыли». За пять лет до этого Александр Блок еще не знал такого слова, в стихотворении о гибели Льва Мациевича он использовал слова «авиатор», «летун», «пилот». Борис Слуцкий посвятил этому целое стихотворение:

Язык расширяется снова и снова,

никто не поставил ему предела,

но право на новое, небывалое слово

имеет лишь новое, небывалое дело.

Понадобилось перешагнуть порог

небес,

чтобы без всяких отсрочек

слово «летун» придумал Блок

и Хлебников чуть поправил:

«Летчик».

В 1921 году независимо друг от друга Хлебников и Андрей Белый употребили словосочетание атомная бомба. Это редчайший случай в истории, когда название появилось до самого изобретения. Правда, atomic bomb уже фигурировала в романе Герберта Уэллса «Освобожденный мир», опубликованном в 1914 году. Русские переводчики называли ее атомической бомбой.

Космонавт Виктора Сапарина

Слова появляются в ответ на новые открытия и изобретения. Так, с началом освоения человеком космоса вошли в употребление космонавтика, космодром, первая космическая скорость — впервые они появились в книге «Введение в космонавтику» Ари Абрамовича Штернфельда.

Но в русском языке могли не закрепиться, так как уже существовали слова звездоплавание и астронавтика. Русский переводчик трудов Штернфельда Георгий Лангемак получил упреки от Якова Перельмана за то, что применил термин космонавтика вместо звездоплавание. Популяризатором слова космонавт стал писатель-фантаст Виктор Сапарин: он использовал его в 1950 году в повести «Новая планета». В общий язык слово вошло только в 1961 году, в связи с полетом Юрия Гагарина. Кстати, специалисты во главе с Сергеем Королевым долго выбирали нужное слово для первого человека в космосе — первоначально в документах фигурировало слово астронавт.

Кто еще придумывал слова?

Кризис, критик, характер, понятие — слова поэта Антиоха Кантемира.

Гражданин — слово, популяризированное Александром Радищевым.

Абсолютное, субъективное, объективное, индивидуум, индивидуальное — слова, которые получили распространение благодаря Виссариону Белинскому.

Интеллигенция, интеллигент. Крестным отцом интеллигенции считается писатель и журналист Петр Боборыкин, который в середине XIX века впервые стал употреблять это слово как определение для лиц «высокой умственной и этической культуры». Из русского языка слово «интеллигенция» перешло в европейские языки, но до сих пор считается на Западе специфически русским явлением.

Инопланетянин. Слово было придумано советским писателем-фантастом Александром Казанцевым. Оно пришло на смену бывшему в ходу слову инопланетчики.

Источник: fanfanews.livejournal.com