Период с конца 19 до начала 20 века стал временем яркого расцвета русской литературы. Этот период получил название «серебряного века» русской литературы. Так же, как и всей жизни русского общества того времени, русской культуре были свойственны глубокие противоречия. В этот период времени в русской литературе возникло множество модернистских течений, одним из которых является символизм. Символизм был самым первым модернистским течением и самым значительным.

Определение 1

Символизмом называется направление в искусстве, которое возникло на рубеже 20-г века и было сосредоточено на художественном выражении идей, находящихся за пределами чувственного восприятия, посредством символом.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

Представителей этого течения называли символистами. Символисты выражали тоску по духовной свободе. Они находились в поиске идеальной сущности мира, его подлинной, вечной красоты.

Акмеизм — поэты Серебряного века | Цех поэтов | Главное отличие символизма от акмеизма

Становление символизма в русской литературе происходило под воздействием западной поэзии, где символизм появился гораздо раньше. Однако, необходимо отметить отрицание русскими символистами принципиальной зависимости от западноевропейской литературы. Представители русского символизма пытались отыскать корни в отечественной поэзии, в стихах Тютчева, Фета и Феофанова.

Большое влияние на русских символистов оказал поэт и философ В. Соловьев. В его учении было заложено представление о том, что существует два мира – земной и высший. Это представление сложилось под влиянием Платона, древнегреческого философа. Эта идея была принята символистами, поэтому они представляли поэта как некоего мага, обладающего способностью приобщаться к высшему миру, наделенного силой прозрения. Полученные таким образом тайные знания поэт-символист стремится воплотить в своем творчестве.

«Символизм в русской поэзии»

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

Символисты выработали свою философию искусства и собственные эстетические принципы. Эти принципы не являлись едиными, они представляли собой эклектическую смесь, состоящую из разных субъективно-идеалистических и дуалистических концепций.

Развитие символизма в России происходило по двум главным направлениям:

- символизм как мировоззрение, как философия жизни

- символизм как художественное направление.

Замечание 1

Эти два направления в поэзии многих известных символистов часто пересекались и переплетались. Особенно это заметно в творчестве Андрея Белого и Вячеслава Иванова.

Исходя из особенностей мировоззренческой позиции и времени возникновения, в отечественном символизме выделяют две волны:

- «старшие символисты», к которым относятся поэты, дебютировавшие в 1890 годы – В. Брюсов, З. Гиппиус, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, Д. Мережковский и другие

- «младосимволизм» — 1900-е годы. К представителям «младосимволизма» относятся А. Блок, В. Иванов, А. Белый и т.д.

Символистов этих периодов разделял не столько возраст, сколько разница в понимании мира, мироощущении и направленности творчества. Эстетика и философия символизма формировались под воздействием разных учений, начиная от взглядов древнегреческого философа Платона заканчивая философскими системами Ф. Ницше, В. Соловьева.

Характерной чертой русского символизма является наличие широкой периферийной зоны. Это связано с тем, что к символистской школе примыкало достаточно много крупных поэтов, которые не являлись ортодоксальными последователями этого направления и не исповедовали ее программу. Среди таких поэтов Михаил Кузьмин и Максимилиан Волошин.

Падение символистской школы

Символизм оказывал воздействие и на молодых поэтов, которые входили в другие кружки и относились к другим школам. В 1910 году между представителями символизма возникли противоречия, которые привели к возникновению ряда теоретических формулировок, в результате чего символизм разделился на два течения – «философов» и «эстетов».

Таким образом, символизм себя изжил, и начался процесс распада этого течения, который происходил по двум причинам:

- требование обязательной мистификации и раскрытия тайны. Это привело к утрате подлинности поэзии. Стремление к постижению бесконечного привело к тому, что стих стал всего лишь мистическим шаблоном

- чрезвычайное увлечение музыкальной основой стиха. Это привело к тому, что поэзия лишилась логического смысла, потеряло свою глубину.

Все это привело к тому, что в 1910-х годах поколение молодых поэтов покинуло ряды символистов и образовало объединение акмеистов, которое стало противопоставлением школе символизма. Направление футуризма тоже высмеивало принципы символизма, наделав много шума на литературной арене.

Протест против символизма выражался и в творчестве поэтов, которые не относили себя ни к футуристам, ни к акмеистам, но выступали в рамках своего творчества в защиту простоты, ясности и прочности поэтического стиля. Символизм в этот период лишился своей динамики, а символистская школа застряла в своих традициях и отстала от темпа меняющейся жизни, что привело к ее упадку. Символизм в эти годы не дал новых имен. Однако насчет даты окончательного крушения символистской школы среди историков литературы не существует единого мнения. Одни считают, что падение школы символизма произошло в 1910 году, другие – что в начале 1920-х годов.

Несмотря на противоречивость взглядов со стороны большого числа критиков, необходимо отметить вклад, который внес символизм в русскую поэтическую культуру. Он ее обогатил, принес огромное количество новшеств. Именно благодаря символистской школе русская поэзия получила характерную способность к открытию в слове новых оттенков и граней смысла.

Поэтическое слово благодаря символизму приобрело многозначность и подвижность, которые до этого были неведомы. Ритмические возможности русского стиха расширились, а строфика стала гораздо более разнообразной. А поиски представителей данного течения в области поэтической фонетики оказались особенно плодотворными. Таким образом, символистское течение дало литературе огромное множество превосходных произведений, которые пополнили сокровищницу русской поэзии и которые будут почитаемы представителями следующих поколений.

Источник: spravochnick.ru

Символизм в литературе

Символизм (франц. symbole — знак, примета) — эстетическое направление, сформировавшиеся во Франции в 1880 — 1890 гг. Шарлем Бодлером (сборник «Цветы зла», «Поэмы в прозе»). Получило широкое распространение в литературе, живописи, музыке. Огромное значение символизм имел в период «Серебряного века».

Символизм С.Н. Лукьянов

Предпосылки возникновения символизма:

- кризис позитивного мировоззрения и морали (1870 — 1890 гг.)

- обостренное религиозное чувство

Символизм в России

Период существования — 1890 — 1910-е гг.

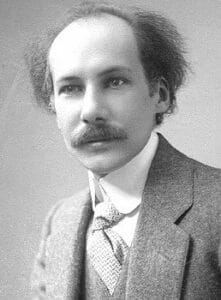

К началу 20 века появляется лидер символистов — Валерий Брюсов. Он основал концепции символизма, опираясь на философию Канта и идеи А. Шопенгауэра. Брюсов считал, что главное в искусстве — выражение личности художника.

Поэты, которые выступали со своими произведениями в 1890-х г., основали единый кружок символистов. Многие из них в последующем стали представителями «старосимволистов». Те поэты, которые вошли в данное течение в 1900-х г., стали представителями «младосимволистов».

Другие литературные направления XX века: акмеизм, имажинизм, футуризм.

Два потока символизма в России

- «Старшие символисты» (Дата возникновения: первая половина 1890 гг.). Представители «старосимволистов»: Иннокентий Анненский, Валерий Брюсов, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Николай Минский, Федор Сологуб (Тетерников).

Иннокентий Анненский

Валерий Брюсов

- «Младшие символисты» (Дата возникновения: 1900- е годы). Представители «младосимволистов»: Андрей Белый (Борис Бугаев), Александр Блок, Вячеслав Иванов, Сергей Соловьев, Эллис (Лев Кобылинский).

Андрей Белый Александр Блок

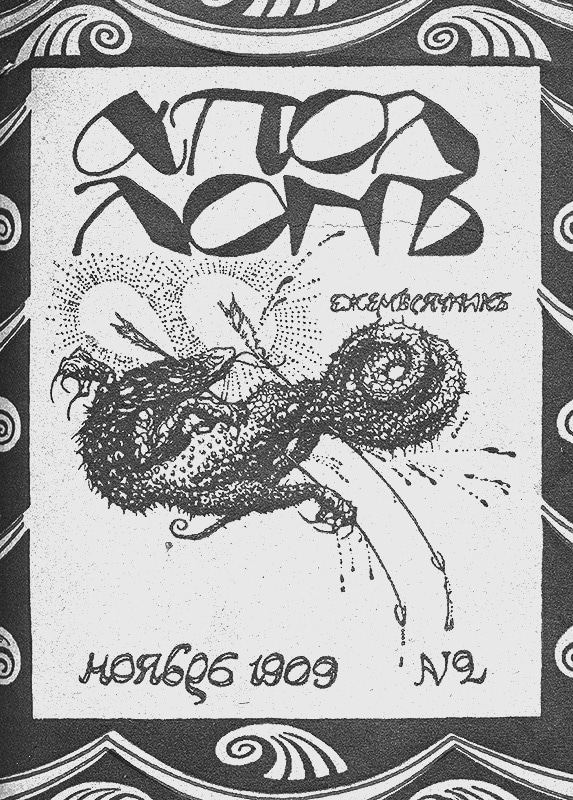

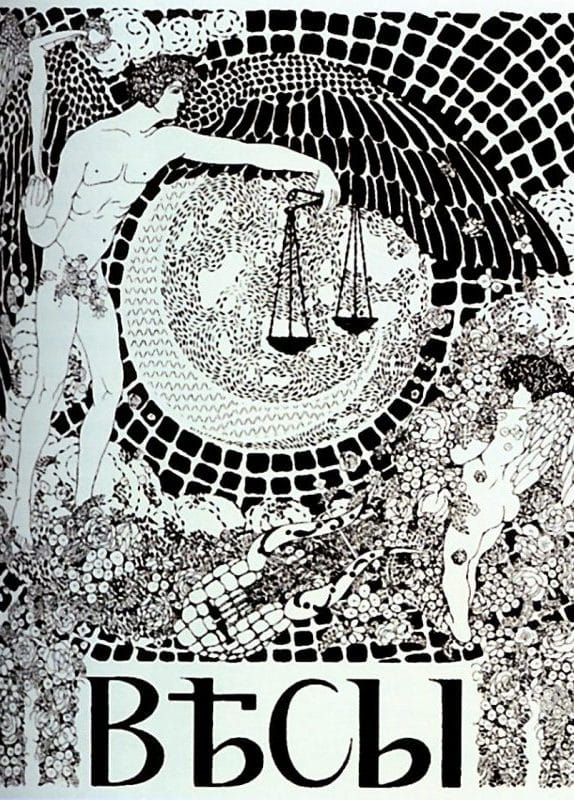

Печатные издания символистов в России

В введении символистов были печатные издания: журналы «Весы», «Золотое руно», «Аполлон», издательства «Скорпион», «Оры».

Журнал «Аполлон»

Предтечи символизма

Общепризнанные предшественники символизма в России А. Фет и Ф. Тютчев.

Черты и особенности символизма:

- отражение действительности через символы;

- идея о двух мирах (реальном и потустороннем);

- разработка звукописи как особого поэтического приема;

- религиозные искания;

- постижение мира посредством мистики.

Краткая таблица по символизму

- символы используются для отражения действительности;

- два мира (реальный и потусторонний);

- звукопись;

- религиозные искания;

- мистическое постижение мира

You may also like.

Системы стихосложения

Композиция и эпиграф в художественном произведении

В каких произведениях русских писателей изображены картины военного времени и в чем они перекликаются с шолоховским «Тихим Доном»?

Источник: lit-ege.ru

Русский символизм как литературное направление — основные черты и характеристики

Символизм как литературное направление возник в период начавшегося кризиса России конца XIX – начала XX века и по праву принадлежит культуре Серебряного века нашей страны.

В русском символизме различают:

- «старшее поколение» — представители: Д.Мережковский, А.Добролюбов, З.Гиппиус, К.Бальмонт, Н.Минский, Ф.Сологуб, В.Брюсов

- «младшее поколение» — младосимволисты — А.Блок, А.Белый, Вяч. Иванов, С.Соловьев, Ю. Балтрушайтис и др.

Практически каждый из этих поэтов и писателей испытал на себе процессы бурного роста духовного самоопределения личности, стремления приобщиться к исторической действительности и поставить себя перед лицом народной стихии.

У символистов были свои издательства («Скорпион», «Гриф») и журналы («Весы», «Золотое руно»).

В той или иной степени они объединялись в группы или сообщества («Религиозно-философское общество»), собирались вместе, чтобы поделиться стихами, новыми взглядами и идеями ( «Воскресения» Ф.Сологуба, «Башня» Вяч. Иванова).

Символизм в России

Период существования — 1890 — 1910-е гг.

К началу 20 века появляется лидер символистов — Валерий Брюсов. Он основал концепции символизма, опираясь на философию Канта и идеи А.Шопенгауэра. Брюсов считал, что главное в искусстве — выражение личности художника.

Поэты, которые выступали со своими произведениями в 1890-х г., основали единый кружок символистов. Многие из них в последующем стали представителями «старосимволистов». Те поэты, которые вошли в данное течение в 1900-х г., стали представителями «младосимволистов».

Два потока символизма в России:

- «Старшие символисты» (Дата возникновения: первая половина 1890 гг.). Представители «старосимволистов»: Иннокентий Анненский, Валерий Брюсов, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Николай Минский, Федор Сологуб (Тетерников).

Иннокентий Анненский

Валерий Брюсов Зинаида Гиппиус

- «Младшие символисты» (Дата возникновения: 1900- е годы). Представители «младосимволистов»: Андрей Белый (Борис Бугаев), Александр Блок, Вячеслав Иванов, Сергей Соловьев, Эллис (Лев Кобылинский).

Андрей Белый

Александр Блок Вячеслав Иванов

Печатные издания символистов в России

В введении символистов ( или только печать их произведений) были печатные издания: журналы «Весы», «Золотое руно», «Аполлон», издательства «Скорпион», «Оры».

Журнал «Аполлон»

Журнал «Весы»

Предтечи символизма

Общепризнанные предшественники символизма в России А. Фет и Ф. Тютчев.

Черты и особенности символизма:

- отражение действительности через символы;

- идея о двух мирах (реальном и потустороннем);

- разработка звукописи как особого поэтического приема;

- религиозные искания;

- постижение мира посредством мистики.

Основные признаки

Новое литературное направление опиралось на работы известных философов и пыталось найти в человеческой душе то место, где можно скрыться от пугающей реальности. Среди основных особенностей символизма в русской литературе выделяют следующие:

- Передача всех тайных смыслов должна производиться посредством символов.

- В основе лежат мистицизм и философские работы.

- Множественность значений слов, ассоциативное восприятие.

- За образец берутся произведения великих классиков.

- Предлагается постигать многообразие мира посредством искусства.

- Создание собственной мифологии.

- Особое внимание к ритмическому строю стихотворения.

- Идея преобразования мира при помощи искусства.

Краткая таблица по символизму

- символы используются для отражения действительности;

- два мира (реальный и потусторонний);

- звукопись;

- религиозные искания;

- мистическое постижение мира

Примеры новых тем символистов

Для представителей новой литературной школы была характерна тема одиночества. Только в отдалении и полном уединении поэт способен на творчество. Свобода в их понимании – это свобода от общества вообще.

Тема любви переосмысливается и рассматривается с другой стороны – «любовь – испепеляющая страсть», но она является препятствием на пути к творчеству, она ослабляет любовь к искусству. Любовь это то чувство, которое приводит к трагическим последствиям, заставляет страдать. А с другой стороны она изображается, как чисто физиологическое влечение.

Стихотворения символистов открывают новые темы:

- Тема урбанизма (воспевание города как центра науки и прогресса). Мир представляется как две Москвы. Старая, с темными дорожками, новая- город будущего.

- Тема антиурбанизма. Воспевание города как определенное отторжение от прежней жизни.

- Тема смерти. Была очень распространена в символизме. Мотивы смерти рассматриваются не только в личном плане, но и в космическом (гибель мира).

Валерий Яковлевич Брюсов

Особенность символов в литературе

Главная особенность символов — они зародились на заре человечества. Символы запечатлены в памяти человека на уровне подсознания. Вечные символы: «утро», «зима», «кровь».

Человек интуитивно понимает их значение.

Также восприятие символов связанно с начитанностью читателя. Чем более интеллектуально подкован читатель, тем больше символов он видит.

Примеры символов в названиях книг

Писатели активно применяют символы в названии произведений. «Мертвые души», «Нос» Н. В. Гоголя, «Живой труп», «Фальшивый купон» Л.Н. Толстого, «Горячий снег» Ю.В. Бондарева, «Обрыв» И.А. Гончарова.

Теория символа

В области художественной формы стихотворения символисты проявили новаторский подход. Он имел очевидные связи не только с предшествующей литературой, но и древнерусской и устным народным творчеством. Их творческая теория утвердилась на понятии символа. Символы это распространенный прием, как в народной поэзии, так и в романтическом и реалистическом искусстве.

В устном народном творчестве символ – выражение наивных представлений человека о природе. В профессиональной литературе – средство выражения социальной позиции, отношения к окружающему миру или конкретному явлению.

Поэт выступал как шифровщик, прячущий смысл стихотворения за иносказаниями и образами.

Картиной М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» (1890) часто иллюстрируют начало символистского движения.

Возникновение термина

Направление символизм появилось в 60-70 годах 19 столетия во Франции. Оттуда оно распространилось в другие страны. Его эстетичекие принципы были изложены поэтом Жаном Мореаносом в его статье “Символизм”.

Что такое было предложено автором? Мореанс утверждал, что символ – это противоположность поучению, риторике и длительным описаниям. Идея должна быть представлена в особенной чувственной форме, которая может быть достигнута при помощи воображения. Для этого автор должен использовать особый стиль, включающий в себя тайны, сложные словообразования, иллюзии и недоговоренность.

Особенности ритмики и тропов, используемых символистами

Поэты-символисты считали музыку высшей формой искусства. Они стремились к музыкальности своих стихотворений. Для этого использовались традиционные и нетрадиционные приемы. Традиционные они совершенствовали, обращались к приему эйфонии (фонетическим возможностям языка).

Она у символистов использовалась с целью придать стихотворению особую декоративность, живописность и благозвучие. В их поэзии звуковая сторона доминирует над смысловой, стихотворение сближается с музыкой. Лирическое произведение намеренно насыщается ассонансами и аллитерациями. Напевность – главная цель создания стихотворения. В своих творениях символисты, как представители серебряного века, обращаются не только к фонетике, но и к исключению переносов в строках, синтаксическому и лексическому членению.

Активная работа ведется и в области ритмики стихотворения. Символисты ориентируются на народную систему стихосложения, в которой стих был более подвижным и свободным. Обращение к верлибру, стихотворению, не имеющему ри). Благодаря экспериментам в области ритма были созданы условия и предпосылки для реформы стихотворной речи.

Важно! Музыкальность и напевность лирического произведения символисты считали основой жизни и искусства. Стихи всех поэтов того времени своей напевностью очень напоминают музыкальное произведение.

Серебряный век. Часть 1. Символисты.

Литература Серебряного века. Символизм. К.Бальмонт.

Сходство с тропами

Особенности русского символизма

Русский вариант течения изначально имел те же особенности и характеристики, что и западный, однако со временем показал свои особенности. Эстетизация жизни и панэстетизм – это база, которой обладал русский символизм. Что такое это? Под этим понимают желание заменить существующею логику и мораль разнообразными новаторскими формами.

Русских символистов вдохновляют исторические эпохи романтизма, античности и Ренессанса. Искусство начинает восприниматься как хранитель всего прекрасного и чистого. Особенно важна связь культуры с народом, государством, и почвой. Это отличало символизм России от течения в других странах.

Источник: ozhegova-slovar.ru