Период развития литературы России конца XIX – начала XX веков вошел в историю как Серебряный век русской поэзии. В это время зародилось несколько модернистских течений, среди которых был и акмеизм. Сегодня мы поговорим о месте его в русской литературе Серебряного века. Я напомню историю этого течения, его художественную концепцию, а также его представителей.

История возникновения и развития акмеизма

Первоначально поэты-акмеисты входили в состав литературного объединения символистов «Башня». Но осенью 1911 года в «Академии стиха», где, по словам Надежды Мандельштам, «княжил» Вячеслав Иванов, возникла конфликтная ситуация. Лидер поэтического салона раскритиковал стихотворение Николая Гумилева «Блудный сын». «Он подверг «Блудного сына» настоящему разгрому, – вспоминала Н. Мандельштам. – Выступление было настолько грубое и резкое, что друзья Гумилева покинули «Академию» и организовали «Цех Поэтов» – в противовес ей».

Даже название нового поэтического объединения подчеркивало отказ входивших в его состав авторов от принципов символизма. В противовес ему «бунтари» сравнили поэтическое творчество с ремеслом, а не даром, а поэта – с ремесленником, а не теургом. Однако чуть позже в своей программной статье «Наследие символизма и акмеизм» Николай Гумилев признал символизм «достойным отцом». Так что, фигурально выражаясь, сам акмеизм можно назвать «блудным сыном» символизма.

Акмеизм — поэты Серебряного века | Цех поэтов | Главное отличие символизма от акмеизма

Примерно через год шестеро авторов, организовавших «Цех поэтов», закрепили свое отделение от символистов официально, создав в рамках своего нового объединения отдельный кружок и назвавшись акмеистами. Это были Сергей Митрофанович Городецкий, Николай Степанович Гумилев, Анна Андреевна Ахматова, Осип Эмильевич Мандельштам, Михаил Александрович Зенкевич, Владимир Иванович Нарбут.

Слово «акмеизм» имеет греческий корень и обозначает оно вершину, расцвет. Этот же корень лежит в основе псевдонима А. Ахматовой (урожденной Горенко). Она, кстати, была секретарем «Цеха поэтов», возглавляемого ее мужем Н. Гумилевым и другим известным поэтом С. Городецким.

Другое название интересующего нас литературного течения – адамизм. Произошло оно от имени первого человека – Адама. Трактуется это название по-разному. Думаю, что целесообразно искать «расшифровку» в творчестве самих поэтов-адамистов, и тогда становится понятно, что Адам, в их понимании, был первым словотворцем и, можно сказать, первым поэтом.

Строго говоря, адамистами правильнее называть не всех акмеистов, а только представителей натуралистического крыла – С. Городецкого, В. Нарбута и М. Зенкевича. «Чистыми акмеистами» называют Н. Гумилева, А. Ахматову и О. Мандельштама. В «Цех поэтов» в разное время входили и другие поэты, в том числе Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Клюев, М. Кузмин, В. Хлебников и другие поэты, однако сами основатели течения их акмеистами не считали.

Манифестами акмеизма стали статьи его основателей, опубликованные в начале 1913 года в «Аполлоне» («Наследие символизма и акмеизм» Н. Гумилева, «Некоторые течения современной русской поэзии» С. Городецкого). О. Мандельштам тоже написал программную статью «Утро акмеизма», но она увидела свет значительно позже.

Печатным органом акмеистов стал журнал «Гиперборей», основанный Н. Гумилевым и С. Городецким, издававшийся членом «Цеха поэтов» М. Лозинским. Выходил этот «Ежемесячник стихов и критики» в 1912—1913 гг. Всего было выпущено 10 номеров этого журнала (последний был сдвоенным).

Весной 1914 года между основателями «Цеха поэтов» Н. Гумилевым и С. Городецким возникли разногласия, в итоге спустя полгода объединение было закрыто.

Попытки возродить «Цех поэтов» предпринимались дважды: в 1916—1917 гг. Г. Ивановым и Г. Адамовичем, в 1920 году – самим Н. Гумилевым. Однако эти объединения просуществовали недолго, значительного влияния на литературную жизнь не оказали.

Последний «Цех поэтов» некоторое время продолжал деятельность за границей. Ее поддерживали поэты-эмигранты, бывшие его членами еще в России. Кружок собирался в Берлине и Париже в 1922—1923 гг., потом распался окончательно.

Акмеизм – уникальное художественное явление. Это литературное течение было исключительно русским. Существовал акмеизм лишь в России, да и то недолго: с 1912 года по 1914 год. Число поэтов-акмеистов тоже было небольшим. Обычно к ним причисляют всего шестерых авторов, причем «чистых» акмеистов и вовсе было всего трое: Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам.

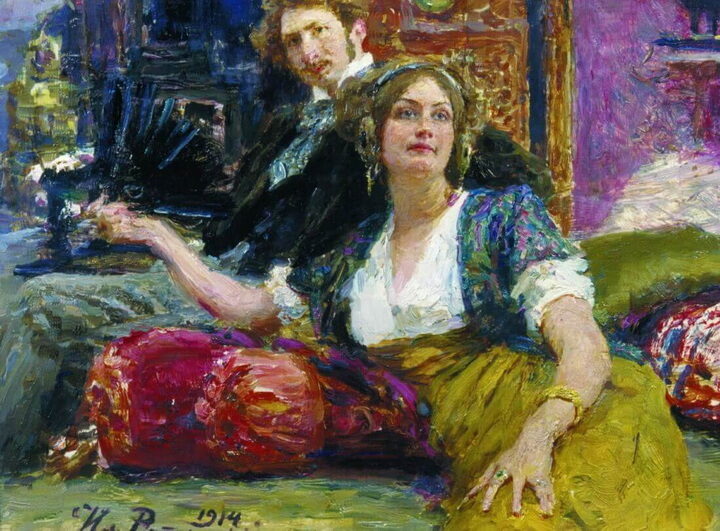

Портрет Сергея Городецкого с женой работы И. Репина

Художественная концепция акмеизма

Принципы акмеизма были изложены Н. Гумилевым в статье «Наследие символизма и акмеизм» и С. Городецким в работе «Некоторые течения современной русской поэзии».

«Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,

А я знала – их только три!».

На представленном ниже видео Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих читает стихотворение А. Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью». Обратите внимание, насколько точны в нем образы, насколько важны для передачи эмоций детали.

- Психологизм, интерес к переживаниям человека, его внутреннему миру. Большое место в творчестве поэтов-акмеистов занимает любовная лирика. Эмоции лирического героя передаются максимально полно, точно и образно. Для этого авторы часто обращаются к ассоциациям. При этом не отрицается природное, биологическое начало человека, и его первозданные эмоции тоже обретают ценность (особенно у адамистов).

- Камерность. О сокровенном не станешь кричать на весь мир. Поэтому поэзия акмеистов, полная любовных переживаний и других личных чувств, эмоций, звучит камерно. Стихотворения могут быть адресованы небольшой группе людей, хорошо знающих автора и понимающих созданные им образы максимально хорошо и адекватно. В стихотворениях появляются диалоги, как будто ведется беседа между двумя близкими людьми. Атмосферу камерности, интимности создают и обращения к слушателю, который остается «за кадром», в результате чего у читателя создается ощущение подслушанного разговора.

Вы можете прослушать стихотворение Н. Гумилева «Жираф», цитата из которого приведена выше, в исполнении Евгения Евтушенко.

- Преемственность. В поэзии акмеистов образы часто перекликаются с образами из литературных и других произведений минувших эпох, с мифологией, библейскими сюжетами. В них можно встретить много эстетических и философских ассоциаций. Это было «тоской по мировой культуре». Несмотря на то, что акмеисты стремились к простоте и ясности, их стихи могут быть понятны не всем из-за разницы в философско-эстетическом кругозоре, так как не будет услышана эта культурная перекличка.

Предлагаю вам прослушать это стихотворение О. Мандельштама в исполнении Народного артиста Российской Федерации Сергея Юрского.

- Эстетизм. Стихи акмеистов красивы, красивы и изображенные в них образы, красивы чувства и эмоции. Эстетизация действительности сказывается и в тяготении к мифологии, и в стремлении к изображению экзотических стран, персонажей. Хотя в поэзии В. Нарбута можно наблюдать противоположную тенденцию – изображение безобразных вещей.

Еще одним важным отличием акмеизма от символизма было принятие реального мира, отказ от идеализации и поиска тайных смыслов, попыток постичь глубинную суть вещей, прикоснуться к сокровенной истине.

Н. Гумилев и А. Ахматова с сыном Львом

Представители акмеизма

Поэтов-акмеистов я уже называла, но перечислю еще раз:

- Н.С. Гумилев;

- А.А. Ахматова;

- О.Э. Мандельштам;

- С.М. Городецкий;

- М.А. Зенкевич;

- В.И. Нарбут.

Вкратце расскажу о биографии и творчестве каждого из них.

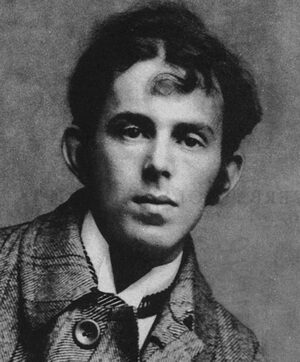

Николай Степанович Гумилев (1886—1921 гг.)

Закончил гимназию в Царском селе, директором которой был известный поэт-символист Иннокентий Анненский. Слушал лекции в Сорбонне, изучал живопись. В 1907 году совершил свое первое путешествие в Африку. После него жил в России, учился в Петербургском университете. В 1910 году женился на Анне Андреевне Горенко (Ахматовой).

В 1909 и 1910 гг. совершал повторные путешествия в Африку, а в 1913 году даже сам возглавил экспедицию на этот континент.

В 1914 году Николай Степанович ушел на фронт добровольцем. В итоге он был дважды награжден Георгиевским крестом за проявленную храбрость.

В начале революционных событий 1917 года поэт оказался в Париже, где влюбился в Елену дю Буше. Именно ей был посвящен стихотворный цикл «К синей звезде».

В 1918 году Николай Гумилев вернулся в Россию. В августе этого же года он официально развелся с Анной Ахматовой (расстались они уже в 1913 году, и к этому времени у них уже был сын Лев).

В 1919 году Николай Гумилев женился на Анне Энгельгард, которой посвящены стихотворения, вошедшие в сборник «Огненный столп», изданный в 1921 году.

В том же году Н.С. Гумилев был обвинен в участии в антибольшевистском заговоре Таганцева и расстрелян.

Первые стихотворные сборники поэта («Путь конквистадоров», «Романтические цветы», «Жемчуга») относятся к доакмеистическому периоду его творчества (1905—1910 гг.). Уже в них разрабатывается тема пути, которая останется доминирующей и в более поздних стихотворениях поэта. Для гумилевской поэзии этих (да и последующих лет) характерно изображение экзотических мест. В первых стихотворениях Н. Гумилева поэт является жизнетворцем и магом, конквистадором, но никак не ремесленником.

Второй период творчества Н. Гумилева называют раннеакмеистическим. Это 1911—1916 гг. К этому периоду относятся книги «Чужое небо», «Колчан». Лирический герой этих произведений стремится понять современную жизнь, определить свое место в ней, свое предназначение. Нередко возникает тема взаимоотношения полов как поединка, в котором победу одерживает женщина.

Третий период творчества Н. Гумилева – позднеакмеистический. К нему относятся сборники «Костер», «Шатер» и «Огненный столп». Многие из входящих в эти книги произведений по-прежнему посвящены Африке. Революционные события в России трактуются в последнем из перечисленных сборников как стихийный взрыв, ассоциирующийся с хаосом и демонизмом.

В нем много фольклорных образов, в том числе Змей крылатый и богатырь Вольга. А одно из последних стихотворений Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай» считают пророческим.

Мне нравится, как стихотворение «Заблудившийся трамвай» читает Александр Скляр.

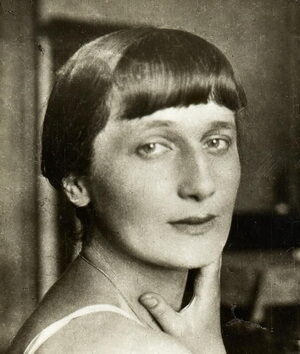

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966 гг.)

Анна Горенко родилась в Одессе в офицерской семье. Ахматова – псевдоним, который поэтесса взяла в период, когда ее творчество было связано с акмеизмом.

Акмеистическим считается только первый этап творчества Ахматовой. К нему относятся стихотворения, написанные в период до 1914 года и вошедшие в сборники «Вечер» и «Четки». В более поздний период влияние акмеизма на творчество Анны Ахматовой ослабевает. В сборниках «Белая стая», «Подорожник» и Anno Domini тематика становится более широкой, а женщина – героиня любовной лирики – перестает пасовать перед мужчиной.

Сознательно отказавшись от эмиграции, Анна Андреевна почти всю жизнь провела в Ленинграде, пережила блокаду. В 20-е и 30-е годы ее не печатали, она вынуждена была писать «в стол», заниматься переводами. Ее сына в 30-е и 40-е годы трижды арестовывали. Пережитое сделало лирическую героиню ахматовской поэзии близкой народу.

Но это уже постакмеистический период ее творчества, и сегодня нет смысла останавливаться на нем подробно. Об этом мы поговорим, когда будет изучать именно творчество Анны Ахматовой, а не поэтику акмеизма.

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938 гг.)

Родился будущий поэт в Варшаве, но в 1897 году его семя переехала в Петербург. В 1907 году он закончил Тенишевское училище и был принят вольным слушателем в Петербургский университет, но уехал учиться в Сорбонну и Гейдельбергский университет. Однако финансовое положение его семьи заставило его в 1911 году вернуться в Россию.

Сначала Осип Мандельштам посещал «Башню» В. Иванова, затем, когда образовался «Цех поэтов», примкнул к акмеистам.

В 1919 году поэт познакомился с Надеждой Хазиной, которая позже стала его женой и любовью всей его жизни.

После революции работал в газетах и Наркомпросе, ездил по стране и выступал со своими стихами. Однако после 1925 году поэтическое творчество сменилось автобиографическим. Последний прижизненный стихотворный сборник О. Мандельштама был издан в 1928 году под непритязательным названием «Стихотворения».

В общей сложности поэт выпустил 10 книг, из которых 8 были изданы именно в советское время.

Однако в 1933 году О. Мандельштам написал антисталинское стихотворение и имел неосторожность прочесть его более чем дюжине человек. Борис Пастернак назвал этот поступок самоубийственным, и оказался прав. Кто-то из слушателей донес на поэта, и в 1934 году тот был арестован. Сначала Бухарину удалось добиться освобождения Мандельштама, но на определенных условиях.

Тот не должен был покидать места поселения (которое мог выбрать самостоятельно). Срок ссылки закончился в мае 1937 года, и в марте 1938 года семя Мандельштамов поехала в подмосковный санаторий. Это послужило поводом для повторного ареста Осипа Эмильевича. Ему поставили в вину нарушение запрета посещать Москву и попытку воздействовать на общественное мнение, приговорив к пятилетнему заключению в исправительно-трудовом лагере. Его отправили этапом на Дальний Восток, по пути он заразился тифом и умер в пересыльном лагере.

Антисталинское стихотворение О. Мандельштама, которым он, по сути, подписал себе приговор, в приведенном ниже видеоролике читает Николай Мартон.

Сергей Митрофанович Городецкий (1884—1967 гг.)

Учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, где познакомился с А. Блоком. Посещал «Башню» Вяч. Иванова, и первые стихи его были символистическими (сборники «Ярь», «Перун», «Дикая воля»). В 1911 году вместе с Н. Гумилевым основал «Цех поэтов» и стал одним из теоретиков акмеизма, поэтом-адамистом.

В советский период писал политические стихи, приветствия пролетарским поэтам, партийным съездам и другим событиям.

Михаил Александрович Зенкевич (1886—1967 гг.)

После окончания Саратовской гимназии изучал философию в Берлине и Йене, юриспруденцию в Санкт-Петербурге. В 1911 году стал участником «Цеха поэтов», в 1912 году издал книгу «Дикая порфира». Позже вышел его сборник «Четырнадцать стихотворений».

После революции работал сначала в саратовской газете, потом – в столичной прессе, заведовал отделом поэзии в журнале «Новый мир». Много занимался переводами, хотя собственные стихи писать продолжал (и даже неплохо издавался).

Владимир Иванович Нарбут (1888—1938 гг.)

Этот поэт родился в многодетной семье с литовскими корнями. Учился в Петербургском университете сначала на математическом факультете, затем – на факультете восточных языков, потом – на филологическом (не окончил ни одного).

После революции 1917 года примкнул сначала к левым эсерам, затем – к большевикам. В 1918 год Нарбуты подверглись нападению «красных партизан». В результате брат Владимира Ивановича, бывший офицер, был убит, а сам поэт был тяжело ранен, лишился кисти левой руки. Нападавшие, узнав о том, что он является большевиком, принесли ему извинения.

Какое-то время занимался редакторской деятельностью в Воронеже, Киеве и Одессе, но позже был уволен с редакторских постов за «сокрытие прошлого», и в 1933 году вернулся к поэтическому творчеству.

В 1936 году был арестован за пропаганду «украинского буржуазного национализма», был этапирован в Магадан. Позже был обвинен в саботаже, и в 1938 году его расстреляли.

Жизнь немногочисленных поэтов-акмеистов сложилась по-разному, но большинству из них была уготована трагическая участь.

Акмеизм – одно из ведущих литературных течений Серебряного века русской поэзии. Основателями его стали Николай Гумилев и Сергей Городецкий, также к этому течению относились Анна Ахматова, Осип Мандельштам и другие талантливые авторы. Противопоставив акмеизм символизму, они очистили поэзию от чрезмерной туманности и многозначности, сделали поэтический язык чистым и ясным, образы – понятными и красочными. Акмеизм не просуществовал долго, но повлиял на творчество многих поэтов, причем творивших не только в начале 20 века, но и в более поздний период. Россия – единственная страна, где существовал акмеизм, в других аналогичного литературного течения не было даже под другими названиями.

Источник: literaturus5.ru

Акмеизм

Акмеизм (от греч. akme — высшая степень чего-либо, расцвет, зрелость, вершина, остриё) — одно из модернистских течений в русской поэзии 1910-х годов, сформировавшееся как реакция на крайности символизма.

Преодолевая пристрастие символистов к «сверхреальному», многозначности и текучести образов, усложненной метафоричности, акмеисты стремились к чувственной пластически-вещной ясности образа и точности, чеканности поэтического слова. Их «земная» поэзия склонна к камерности, эстетизму и поэтизации чувств первозданного человека. Для акмеизма была характерна крайняя аполитичность, полное равнодушие к злободневным проблемам современности.

Акмеисты, пришедшие на смену символистам, не имели детально разработанной философско-эстетической программы. Но если в поэзии символизма определяющим фактором являлась мимолетность, сиюминутность бытия, некая тайна, покрытая ореолом мистики, то в качестве краеугольного камня в поэзии акмеизма был положен реалистический взгляд на вещи. Туманная зыбкость и нечеткость символов заменялась точными словесными образами. Слово, по мнению акмеистов должно было приобрести свой изначальный смысл.

Высшей точкой в иерархии ценностей для них была культура, тождественная общечеловеческой памяти. Поэтому столь часты у акмеистов обращения к мифологическим сюжетам и образам. Если символисты в своем творчестве ориентировались на музыку, то акмеисты — на пространственные искусства: архитектуру, скульптуру, живопись.

Тяготение к трехмерному миру выразилось в увлечении акмеистов предметностью: красочная, порой экзотическая деталь могла использоваться с чисто живописной целью. То есть «преодоление» символизма происходило не столько в сфере общих идей, сколько в области поэтической стилистики. В этом смысле акмеизм был столь же концептуален, как и символизм, и в этом отношении они, несомненно, находятся в преемственной связи.

Отличительной чертой акмеистского круга поэтов являлась их «организационная сплоченность». По существу, акмеисты были не столько организованным течением с общей теоретической платформой, сколько группой талантливых и очень разных поэтов, которых объединяла личная дружба.

У символистов ничего подобного не было: попытки Брюсова воссоединить собратьев оказались тщетными. То же наблюдалось у футуристов — несмотря на обилие коллективных манифестов, которые они выпустили. Акмеисты, или — как их еще называли — «гиперборейцы» (по названию печатного рупора акмеизма, журнала и издательства «Гиперборей»), сразу выступили единой группой. Своему союзу они дали знаменательное наименование «Цех поэтов». А начало новому течению (что в дальнейшем стало едва ли не «обязательным условием» возникновения в России новых поэтических групп) положил скандал.

Осенью 1911 года в поэтическом салоне Вячеслава Иванова, знаменитой «Башне», где собиралось поэтическое общество и проходило чтение и обсуждение стихов, вспыхнул «бунт». Несколько талантливых молодых поэтов демонстративно ушли с очередного заседания «Академии стиха», возмущенные уничижительной критикой в свой адрес «мэтров» символизма. Надежда Мандельштам так описывает этот случай: «„Блудный сын“ Гумилева был прочитан в „Академии стиха“, где княжил Вячеслав Иванов, окруженный почтительными учениками. Он подверг „Блудного сына“ настоящему разгрому. Выступление было настолько грубое и резкое, что друзья Гумилева покинули „Академию“ и организовали „Цех Поэтов“ — в противовес ей».

А через год, осенью 1912 года шестеро основных членов «Цеха» решили не только формально, но и идейно отделиться от символистов. Они организовали новое содружество, назвав себя «акмеистами», т. е. вершиной. При этом «Цех поэтов» как организационная структура сохранился — акмеисты остались в нем на правах внутреннего поэтического объединения.

Главные идеи акмеизма были изложены в программных статьях Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» и С. Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии», опубликованных в журнале «Аполлон» (1913, № 1), издававшемся под редакцией С. Маковского. В первой из них говорилось: «На смену символизму идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (от слова akme — высшая степень чего-либо, цветущая пора) или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. Однако, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом».

С. Городецкий считал, что «символизм… заполнив мир „соответствиями“, обратил его в фантом, важный лишь постольку, поскольку он… просвечивает иными мирами, и умалил его высокую самоценность. У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще».

В 1913 г. была написана и статья Мандельштама «Утро акмеизма», увидевшая свет лишь шесть лет спустя. Отсрочка в публикации не была случайной: акмеистические воззрения Мандельштама существенно расходились с декларациями Гумилева и Городецкого и не попали на страницы «Аполлона».

Однако, как отмечает Т. Скрябина, «впервые идея нового направления была высказана на страницах „Аполлона“ значительно раньше: в 1910 г. М. Кузмин выступил в журнале со статьей „О прекрасной ясности“, предвосхитившей появление деклараций акмеизма. К моменту написания статьи Кузмин был уже зрелым человеком, имел за плечами опыт сотрудничества в символистской периодике.

Потусторонним и туманным откровениям символистов, „непонятному и темному в искусстве“ Кузмин противопоставил „прекрасную ясность“, „кларизм“ (от греч. clarus — ясность). Художник, по Кузмину, должен нести в мир ясность, не замутнять, а прояснять смысл вещей, искать гармонии с окружающим. Философско-религиозные искания символистов не увлекали Кузмина: дело художника — сосредоточиться на эстетической стороне творчества, художественном мастерстве. „Темный в последней глубине символ“ уступает место ясным структурам и любованию „прелестными мелочами“». Идеи Кузмина не могли не повлиять на акмеистов: «прекрасная ясность» оказалась востребованной большинством участников «Цеха поэтов».

Другим «предвестником» акмеизма можно считать Ин. Анненского, который, формально являясь символистом, фактически лишь в ранний период своего творчества отдал ему дань. В дальнейшем Анненский пошел по другому пути: идеи позднего символизма практически не отразились на его поэзии. Зато простота и ясность его стихов была хорошо усвоена акмеистами.

Спустя три года после публикации статьи Кузмина в «Аполлоне» появились манифесты Гумилева и Городецкого — с этого момента принято вести отсчет существованию акмеизма как оформившегося литературного течения.

Акмеизм насчитывает шестерых наиболее активных участников течения: Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий, М. Зенкевич, В. Нарбут. На роль «седьмого акмеиста» претендовал Г. Иванов, но подобная точка зрения была опротестована А. Ахматовой, которая заявляла, что «акмеистов было шесть, и седьмого никогда не было».

С ней был солидарен О. Мандельштам, считавший, впрочем, что и шесть — перебор: «Акмеистов только шесть, а среди них оказался один лишний…» Мандельштам объяснил, что Городецкого «привлек» Гумилев, не решаясь выступать против могущественных тогда символистов с одними «желторотыми». «Городецкий же был [к тому времени] известным поэтом…». В разное время в работе «Цеха поэтов» принимали участие: Г.

Адамович, Н. Бруни, Нас. Гиппиус, Вл. Гиппиус, Г. Иванов, Н. Клюев, М. Кузмин, Е. Кузьмина-Караваева, М. Лозинский, В. Хлебников и др. На заседаниях «Цеха», в отличие от собраний символистов, решались конкретные вопросы: «Цех» являлся школой овладения поэтическим мастерством, профессиональным объединением.

Акмеизм как литературное направление объединил исключительно одаренных поэтов — Гумилева, Ахматову, Мандельштама, становление творческих индивидуальностей которых проходило в атмосфере «Цеха поэтов». История акмеизма может быть рассмотрена как своеобразный диалог между этими тремя выдающимися его представителями. Вместе с тем от «чистого» акмеизма вышеназванных поэтов существенно отличался адамизм Городецкого, Зенкевича и Нарбута, которые составили натуралистическое крыло течения. Отличие адамистов от триады Гумилев — Ахматова — Мандельштам неоднократно отмечалось в критике.

Как литературное направление акмеизм просуществовал недолго — около двух лет. В феврале 1914 г. произошел его раскол. «Цех поэтов» был закрыт. Акмеисты успели издать десять номеров своего журнала «Гиперборей» (редактор М. Лозинский), а также несколько альманахов.

«Символизм угасал» — в этом Гумилев не ошибся, но сформировать течение столь же мощное, как русский символизм, ему не удалось. Акмеизм не сумел закрепиться в роли ведущего поэтического направления. Причиной столь быстрого его угасания называют, в том числе, «идеологическую неприспособленность направления к условиям круто изменившейся действительности».

В. Брюсов отмечал, что «для акмеистов характерен разрыв практики и теории», причем «практика их была чисто символистской». Именно в этом он видел кризис акмеизма. Впрочем, высказывания Брюсова об акмеизме всегда были резкими; сперва он заявил, что «…акмеизм — выдумка, прихоть, столичная причуда» и предвещал: «…всего вероятнее, через год или два не останется никакого акмеизма. Исчезнет самое имя его», а в 1922 г. в одной из своих статей он вообще отказывает ему в праве именоваться направлением, школой, полагая, что ничего серьезного и самобытного в акмеизме нет и что он находится «вне основного русла литературы».

Однако попытки возобновить деятельность объединения впоследствии предпринимались не раз. Второй «Цех поэтов, основанный летом 1916 г., возглавил Г. Иванов вместе с Г. Адамовичем. Но и он просуществовал недолго. В 1920 г. появился третий «Цех поэтов», который был последней попыткой Гумилева организационно сохранить акмеистическую линию.

Под его крылом объединились поэты, причисляющие себя к школе акмеизма: С. Нельдихен, Н. Оцуп, Н. Чуковский, И. Одоевцева, Н. Берберова, Вс. Рождественский, Н. Олейников, Л. Липавский, К. Ватинов, В. Познер и другие. Третий «Цех поэтов» просуществовал в Петрограде около трех лет (параллельно со студией «Звучащая раковина») — вплоть до трагической гибели Н. Гумилева.

Творческие судьбы поэтов, так или иначе связанных с акмеизмом, сложились по-разному: Н. Клюев впоследствии заявил о своей непричастности к деятельности содружества; Г. Иванов и Г. Адамович продолжили и развили многие принципы акмеизма в эмиграции; на В. Хлебникова акмеизм не оказал сколько-нибудь заметного влияния. В советское время поэтической манере акмеистов (преимущественно Н. Гумилева) подражали Н. Тихонов, Э. Багрицкий, И. Сельвинский, М. Светлов.

В сравнении с другими поэтическими направлениями русского Серебряного века акмеизм по многим признакам видится явлением маргинальным. В других европейских литературах аналогов ему нет (чего нельзя сказать, к примеру, о символизме и футуризме); тем удивительнее кажутся слова Блока, литературного оппонента Гумилева, заявившего, что акмеизм явился всего лишь «привозной заграничной штучкой».

Ведь именно акмеизм оказался чрезвычайно плодотворным для русской литературы. Ахматовой и Мандельштаму удалось оставить после себя «вечные слова». Гумилев предстает в своих стихах одной из ярчайших личностей жестокого времени революций и мировых войн. И сегодня, почти столетие спустя, интерес к акмеизму сохранился в основном потому, что с ним связано творчество этих выдающихся поэтов, оказавших значительное влияние на судьбу русской поэзии XX века.

Основные принципы акмеизма:

— освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности;

— отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его многообразии, зримой конкретности, звучности, красочности;

— стремление придать слову определенное, точное значение;

— предметность и четкость образов, отточенность деталей;

— обращение к человеку, к «подлинности» его чувств;

— поэтизация мира первозданных эмоций, первобытно-биологического природного начала;

— перекличка с минувшими литературными эпохами, широчайшие эстетические ассоциации, «тоска по мировой культуре».

Источник: poetrysilver.ru

Кто из поэтов выступил с программой акмеизма

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ АКМЕИЗМА.

ТВОРЧЕСКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В ЛИТЕРАТУРНОМ ТЕЧЕНИИ АКМЕИСТОВ

(ГУМИЛЕВ, АХМАТОВА, МАНДЕЛЬШТАМ)

Акмеизм (от греч. akme — высшая степень чего-либо, расцвет, зрелость, вершина, остриё) — одно из модернистских течений в русской поэзии 1910-х годов, сформировавшееся как реакция на крайности символизма.

Основные принципы акмеизма:

— освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности;

— отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его многообразии, зримой конкретности, звучности, красочности;

— стремление придать слову определенное, точное значение;

— предметность и четкость образов, отточенность деталей;

— обращение к человеку, к «подлинности» его чувств;

— поэтизация мира первозданных эмоций, первобытно-биологического природного начала;

— перекличка с минувшими литературными эпохами, широчайшие эстетические ассоциации, «тоска по мировой культуре».

Поэты-акмеисты: Ахматова, Гумилев, Городецкий, Зенкевич, Иванов, Кривич, Лозинский, Мандельштам, Нарбут, Шилейко

Акмеисты стремились к чувственной пластически-вещной ясности образа и точности, чеканности поэтического слова. Их «земная» поэзия склонна к камерности, эстетизму и поэтизации чувств первозданного человека. Для акмеизма была характерна крайняя аполитичность, полное равнодушие к злободневным проблемам современности.

Акмеисты, пришедшие на смену символистам, не имели детально разработанной философско-эстетической программы. Но если в поэзии символизма определяющим фактором являлась мимолетность, сиюминутность бытия, некая тайна, покрытая ореолом мистики, то в качестве краеугольного камня в поэзии акмеизма был положен реалистический взгляд на вещи. Туманная зыбкость и нечеткость символов заменялась точными словесными образами. Слово, по мнению акмеистов должно было приобрести свой изначальный смысл.

Высшей точкой в иерархии ценностей для них была культура, тождественная общечеловеческой памяти — отсюда обращения к мифологическим сюжетам и образам. Если символисты в своем творчестве ориентировались на музыку, то акмеисты — на пространственные искусства: архитектуру, скульптуру, живопись. Тяготение к трехмерному миру.

«Организационная сплоченность» поэтов. Их объединяла личная дружба (у символистов ничего подобного не было: попытки Брюсова воссоединить собратьев оказались тщетными, то же у футуристов — несмотря на обилие коллективных манифестов, которые они выпустили). Акмеисты, или — как их еще называли — «гиперборейцы» (по названию печатного рупора акмеизма, журнала и издательства «Гиперборей»), сразу выступили единой группой. Своему союзу они дали знаменательное наименование «Цех поэтов».

Главные идеи акмеизма были изложены в программных статьях Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» и С. Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии», опубликованных в журнале «Аполлон» (1913, № 1), издававшемся под редакцией С. Маковского. В первой из них говорилось: «На смену символизму идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (от слова akme — высшая степень чего-либо, цветущая пора) или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. Однако, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом».

Акмеизм насчитывает шестерых наиболее активных участников течения: Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий, М. Зенкевич, В. Нарбут. На роль «седьмого акмеиста» претендовал Г. Иванов, но подобная точка зрения была опротестована А. Ахматовой, которая заявляла, что «акмеистов было шесть, и седьмого никогда не было».

С ней был солидарен О. Мандельштам, считавший, впрочем, что и шесть — перебор: «Акмеистов только шесть, а среди них оказался один лишний…» Мандельштам объяснил, что Городецкого «привлек» Гумилев, не решаясь выступать против могущественных тогда символистов с одними «желторотыми». «Городецкий же был [к тому времени] известным поэтом…». В разное время в работе «Цеха поэтов» принимали участие: Г. Адамович, Н. Бруни, Нас. Гиппиус, Вл. Гиппиус, Г. Иванов, Н. Клюев, М. Кузмин, Е. Кузьмина-Караваева, М. Лозинский, В. Хлебников и др. На заседаниях «Цеха», в отличие от собраний символистов, решались конкретные вопросы: «Цех» являлся школой овладения поэтическим мастерством, профессиональным объединением.

Как литературное направление акмеизм просуществовал недолго — около двух лет. В феврале 1914 г. произошел его раскол. «Цех поэтов» был закрыт. Акмеисты успели издать десять номеров своего журнала «Гиперборей» (редактор М. Лозинский), а также несколько альманахов.

Акмеизм не сумел закрепиться в роли ведущего поэтического направления. Причиной столь быстрого его угасания называют, в том числе, «идеологическую неприспособленность направления к условиям круто изменившейся действительности». В. Брюсов отмечал, что «для акмеистов характерен разрыв практики и теории», причем «практика их была чисто символистской».

Именно в этом он видел кризис акмеизма. Впрочем, высказывания Брюсова об акмеизме всегда были резкими; сперва он заявил, что «…акмеизм — выдумка, прихоть, столичная причуда» и предвещал: «…всего вероятнее, через год или два не останется никакого акмеизма. Исчезнет самое имя его», а в 1922 г. в одной из своих статей он вообще отказывает ему в праве именоваться направлением, школой, полагая, что ничего серьезного и самобытного в акмеизме нет и что он находится «вне основного русла литературы».

В сравнении с другими поэтическими направлениями русского Серебряного века акмеизм по многим признакам видится явлением маргинальным. В других европейских литературах аналогов ему нет (чего нельзя сказать, к примеру, о символизме и футуризме).

Акмеизм объединил исключительно одаренных поэтов – ГУМИЛЕВА, АХМАТОВУ, МАНДЕЛЬШТАМА, становление творческих индивидуальностей которых проходило в атмосфере «Цеха поэта», споров о «прекрасной ясности».

В поэзии ГУМИЛЕВА акмеизм реализуется в тяге к открытию новых миров, экзотическим образам и сюжетам. Путь поэта в лирике Гумилева – путь воина, конквистадора, первооткрывателя. Муза, вдохновляющая стихотворца – Муза Дальних Странствий.

Обновление поэтической образности, уважение к «явлению как таковому» осуществлялось в творчестве Гумилева посредством путешествий к неведомым, но вполне реальным землям. Путешествия в стихах Н.Гумилева несли впечатления от конкретных экспедиций поэта в Африку и, в то же время, перекликались с символическими странствиями в «мирах иных». Заоблачным мирам символистов Гумилев противопоставил первооткрытые им для русской поэзии континенты.

Иной характер носил акмеизм АХМАТОВОЙ, лишенный тяготения к экзотическим сюжетам и пестрой образности. Своеобразие творческой манеры Ахматовой как поэта акмеистического направления составляет запечатление одухотворенной предметности.

Посредством поразительной точности вещного мира Ахматова отображает целый душевный строй. «В этом двустишии – вся женщина», – отзывалась об ахматовской Песне последней встречи М.Цветаева. В изящно обрисованных деталях Ахматова, по замечанию Мандельштама, давала «всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа 19 века». На поэзию А. Ахматовой громадное воздействие оказало творчество Ин.Анненского, которого Ахматова считала «предвестьем, предзнаменованьем, того, что с нами позже совершилось». Вещественная плотность мира, психологический символизм, ассоциативность поэзии Анненского во многом были наследованы Ахматовой.

Здешний мир МАНДЕЛЬШТАМА был отмечен ощущением смертной хрупкости перед безликой вечностью. Акмеизм Мандельштама – «сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия». Преодоление пустоты и небытия совершается в культуре, в вечных созданьях искусства: стрела готической колокольни попрекает небо тем, что оно пусто.

Среди акмеистов Мандельштама выделяло необыкновенно остро развитое чувство историзма. Вещь вписана в его поэзии в культурный контекст, в мир, согретый «тайным телеологическим теплом»: человек окружался не безличными предметами, а «утварью», все упомянутые предметы обретали библейский подтекст. Вместе с тем Мандельштаму претило злоупотребление сакральной лексикой, «инфляция священных слов» у символистов.

Источник: proza.ru