У нас есть 22 ответов на вопрос Какое философское направление XX века исследовал сущность человека? Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы вы получили ответ на ваш вопрос.

Содержание

- Какое философское направление XX века исследовала сущность человека?

- Какое направление в антропологии представляет учения о сущности человека и законах его развития?

- Чем занимается философская антропология?

- Какой раздел философии занимается изучением человека?

- Кто из мыслителей ХХ века предложил комплексную программу исследования сущности человека?

- Что такое сущность человеческая?

- В чем суть Теоцентризма?

- Какое философское направление XX века исследовал сущность человека? Ответы пользователей

- Какое философское направление XX века исследовал сущность человека? Видео-ответы

Отвечает Ярослав Гевиксман

Кант сформулировал антропологию как знание о специфической сущности человека и об особенностях его физической, психической и моральной, духовной, культурной жизни. Это определение антропологии характерно для философии Л.

Человек и его ДВОЙНИК. О чем эта идея из Древнего Египта на самом деле? (Все серии) — ВЕРСАДОКО

Какое философское направление XX века исследовала сущность человека?

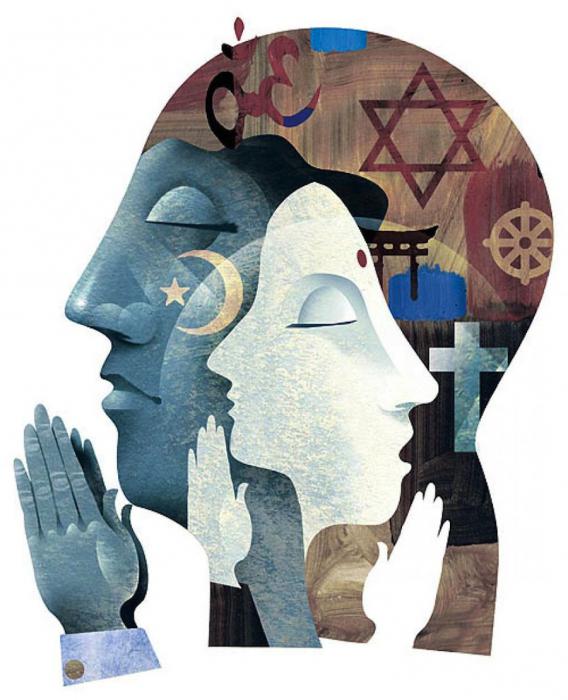

Филосо́фская антрополо́гия (от философия и антропология; филосо́фия челове́ка) в широком смысле — философское учение о природе и сущности человека; в узком — направление (школа) в западноевропейской философии (преимущественно немецкой) первой половины XX века, исходившее из идей философии жизни Дильтея, феноменологии .

Какое направление в антропологии представляет учения о сущности человека и законах его развития?

— наука о сущности и сущностной структуре человека, о его основных отношениях: к природе, обществу, др. людям, самому себе, о его происхождении, о социальных и метафизических основаниях его существования, об основных категориях и законах его бытия.

Чем занимается философская антропология?

Философская антропология – наука о сущности и сущностной структуре человека, о его основных отношениях к природе, обществу, другим людям, самому себе, о его происхождении, о социальных и ме- тафизических основаниях его существования, об основных категориях и законах его бытия.

Какой раздел философии занимается изучением человека?

Философская антропология — философское учение о природе и сущности человека, рассматривающее человека как особый род бытия.

Кто из мыслителей ХХ века предложил комплексную программу исследования сущности человека?

человек осознал себя в качестве проблемы, стал познавательно беспокоиться о себе. Шелер определяет философскую антропологию как науку о сущности человека, о его отношении к различным сферам природы, о его происхождении, силах, которые им движут, о возможностях его развития.

Что такое сущность человеческая?

Сущность человека (в отличие от природы человека) — это то, что отличает человека от всех других предметов и явлений, т. е. совокупность его главных, определяющих качеств.

Философия Канта за 10 минут

В чем суть Теоцентризма?

Теоцентризм (греч. Θεός — Бог + лат. Centrum — центр круга) — философская концепция, в основе которой лежит понимание Бога как абсолютного, совершенного, наивысшего бытия, источника всей жизни и любого блага.

Источник: querybase.ru

Проблема человека в философии. Основные подходы к определению происхождения сущности человека.

Для философии проблема происхождения человека (антропогенеза) неразрывно связана с определением его сущности, которая эмпирически не обнаружима.

Сущность – то главное, что делает человека человеком, нельзя установить на опыте. Она постулируется философом с учетом мировоззренческих установок его времени и собственными убеждениями. В зависимости от того, как определяется, «то, что делает человека человеком», решается и проблема антропогенеза, т.е. дается ответ на то, как и откуда появилось это главное.

Проблема сущности, или того, что делает человека человеком, на философском уровне, поднимается в Античности. Античные философы предлагают и первое решение этой проблемы – идеально-телесное. Для первых мыслителей, сущность человека заключена в «гармонии телесных частей», ближе всего подобной космической гармонии.

Человека делает человеком соразмерность частей его тела, более совершенная, чем у животных. И различия людей между собой видятся античным мыслителям, в первую очередь, как чисто внешние, телесные отличия. Причем, для греков, совершенство тела служило показателем духовного совершенства, что нашло отражение в лозунге – «в здоровом теле, здоровый дух». Показателем данного подхода к определению сущности человека, может служить один из аргументов противников Сократа, который, как известно, был далеко не красив, — может ли добродетельный человек иметь такой отталкивающий облик как у Сократа.

Подобный же подход – телесного определения сущности человека, мы находим в новоевропейской философии. Однако, в отличие от античности, для философов 17 – 18 веков, человек это не «гармония частей», а скорее механическое сочетание органов. Отталкиваясь от сделавшей скачек, механики и физики, Декарт, а за ним и прочие философы, определяли человека как сложный телесный механизм, отличный от тела животного многообразием потребностей, большим набором функций и произвольностью действий. Показательна в этом плане работа врача, физиолога и философа Ламетри – «Человек – машина». Соотношением элементов этого механизма и правильностью их функционирования объяснялись и эмоциональные состояния, потребности, деятельность человека.

Большинство современных антропологов так же подчеркивают важность телесной организации человека. Так, развитие прямохождения, и связанные с ней изменения позвоночного столба и формы кисти, указывают как первопричину формирования абстрактного мышления. Изменение формы черепа и гортани – как начало формирования второй сигнальной системы. То есть, на вопрос, что делает человека человеком, многие ученые, не так однозначно, как их предшественники в Античности и Новом времени, но все же, указывают на организацию тела человека.

С позиции телесного определения сущности человека вопрос о происхождении человека решается как эволюция его тела и мозга. Именно в этом случае он приобретает форму вопроса, центрального для антропологии – «Когда? Из-за чего? и Каким образом? Началась, протекала и завершилась эволюция человека». В этом аспекте обсуждается проблема «недостающего звена» между человеком и его животным предком, обсуждаются различные природные и неприродные факторы эволюции.

Второе решение вопроса «Что делает человека человеком?» заключается в выделении его психических и интеллектуальных характеристик – души и духа. Этот подход, наметившийся в поздней Античности, в полной мере разрабатывается в эпоху Возрождения.

Для мыслителей этого периода, отличительной чертой человека являются его творческие способности, способность создавать и воспринимать прекрасное. На этой базе мыслители Ренессанса отказывались признать человечность всех людей.

С их позиции, лишь немногие из человеческих индивидов, могут назваться людьми, все прочие, лишенные творческого потенциала, являются лишь материалом для людей. Как же возникает эта эстетическая человечность? Двояко. Заложенная в «избранных» людей свыше, она должна еще быть развита самим человеком. Вообще, можно сказать, что проблема антропогенеза здесь решается субъективистски – человек делает себя сам.

Французскими Просветителями (Вольтер, Руссо, Дидро) сущность человека виделась в его мышлении, причем, рациональном, логическом мышлении. Соответственно, очеловечивание всех людей трактовалось как их «просвещение» — обучение, воспитание, приобщение к культуре.

В эпоху Романтизма (Байрон, Шлегель, Гете) специфическая человечность виделась в эмоциональности, способности к переживанию и сопереживанию.

Третий подход к определению сущности человека и решению проблемы антропогенеза представлен религиозной философией, и наиболее разработан был в Средневековье. Определяя человека как образ и подобие Божие, мыслители связывали появление человека с актом божественного творения.

Четвертый подход к определению сущности человека представлен такими мыслителями как Аристотель, Гоббс, Гельвеций, Маркс и заключается в подчеркивании общественного характера жизни человека. Сторонники данного подхода считают, что человека делает человеком жизнь с другими людьми. Труд и общение определяют развитие человеческого сознания. С этой позиции происхождение человека связывается с культуро- и социо- генезом. Соответственно, вопрос не в том, когда и из-за чего человек стал собой, а в том, как происходил этот процесс.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Существование и сущность людей. Философская сущность человека

Сущность человека — это философское понятие, отражающее естественные свойства и сущностные характеристики, которые присущи всем людям в той или иной мере, отличающие их от иных форм и родов бытия. Можно встретить различные взгляды на эту проблему. Многим данное понятие представляется очевидным, и часто об этом никто не задумывается.

Одни считают, что нет какой-либо определенной сущности, или, по крайней мере, она непостижима. Другие утверждают, что она познаваема, и выдвигают самые разные концепции. Еще одна распространенная точка зрения — что сущность людей непосредственно связана с личностью, которая тесно переплетена с психикой, а значит, познав последнюю, можно понять и сущность человека.

Основные аспекты

Главной предпоссылкой существования любого человеческого индивида является функционирование его тела. Оно — часть окружающей нас естественной природы. С этой точки зрения человек является вещью среди других вещей и частью эволюционного процесса природы. Но это определение ограниченно и недооценивает роль активно-сознательной жизни индивида, не выходя за рамки пассивно-созерцательного взгляда, характерного для материализма 17-18 веков.

В современном представлении человек — не просто часть природы, но и высший продукт ее развития, носитель социальной формы эволюции материи. И не просто «продукт», но и творец. Это деятельное существо, наделенное жизненными силами в виде способностей и задатков. Посредством осознанных, целенаправленных действий оно активно меняет среду и в ходе этих изменений меняется само.

Объективная реальность, преобразованная трудом, становится человеческой реальностью, «второй природой», «миром человека». Таким образом, эта сторона бытия представляет собой единство природы и духовного знания производителя, то есть носит социально-исторический характер. Процесс совершенствования техники и промышленности является открытой книгой сущностных сил человечества. Читая ее, можно прийти к пониманию термина «сущность людей» в опредмеченной, реализованной форме, а не только как абстрактного понятия. Ее можно обнаружить в характере предметной деятельности, когда наблюдается диалектическое взаимодействие природного материала, творческих сил человека с определенной социально-экономической структурой.

Категория «существование»

Этот термин обозначает наличное бытие индивида в повседневной жизнедеятельности. Именно тогда проявляется сущность деятельности человека, прочная взаимосвязь всех видов поведения личности, ее способностей и существования с эволюцией человеческой культуры. Существование намного богаче сущности и, являясь формой ее проявления, включает в себя, помимо проявления сил человека, также многообразие социальных, нравственных, биологических и психологических качеств. Лишь единство обоих этих понятий образует людскую действительность.

Категория «природа человека»

В прошлом веке природа и сущность человека отождествлялись, и необходимость в отдельном понятии ставилась под сомнение. Но развитие биологии, изучение нейронной организации мозга и генома заставляет взглянуть на это соотношение по-новому. Главный вопрос в том, есть ли неизменная, структурированная природа человека, не зависящая от всех воздействий, или же она носит пластичный и меняющийся характер.

Философ из США Ф.Фукуяма считает, что таковая имеется, и она обеспечивает непрерывность и устойчивость нашего существования как вида, а также совместно с религией составляет наши самые основные и фундаментальные ценности. Другой ученый из Америки, С.Пинкер, дает определение природы человека как совокупности эмоций, когнитивных способностей и мотивов, являющихся общими у людей с нормально функционирующей нервной системой. Из приведенных определений следует, что особенности человеческого индивида объясняются биологически унаследованными свойствами. Однако многие ученые полагают, что мозг лишь предопределяет возможность формирования способностей, но вовсе не обуславливает их.

«Сущность в себе»

Не все считают понятие «сущность людей» правомерным. Согласно такому направлению, как экзистенциализм, у человека нет конкретной родовой сущности, так как он и является «сущностью в себе».

К. Ясперс, крупнейший его представитель, полагал, что такие науки, как социология, физиология и другие, дают лишь знания о некоторых отдельных аспектах бытия человека, но не могут проникнуть в его суть, которой является экзистенция (существование). Этот ученый считал, что можно исследовать индивида в разных аспектах — в физиологии в качестве тела, в социологии — общественного существа, в психологии — души, и так далее, но это не дает ответа на вопрос о том, что же такое природа и сущность человека, потому что он всегда представляет из себя нечто большее, чем может сам о себе знать. Близки к этой точке зрения и неопозитивисты. Они отрицают, что в индивидуальном можно найти что-то общее.

Представления о человеке

В Западной Европе считают, что изданные в 1928 году работы немецких философов Шеллера («Положение человека во Вселенной»), а также Плесснера «Ступени органического и человек» ознаменовали начало философской антропологии. Ряд философов: А.Гелен (1904-1976 гг.), Н. Хенстенберг (1904 г.), Э. Ротхакер (1888-1965 гг .), О. Боллнов (1913 г.) — занимались исключительно ею.

Мыслители того времени высказали много мудрых идей о человеке, которые до сих пор не потеряли своего определяющего значения. Например, Сократ призывал современников познать самих себя. Философская сущность человека, счастье и смысл жизни были связаны с постижением сути человека. Призыв Сократа был продолжен высказыванием: «Познай самого себя — и ты будешь счастлив!» Протагор рассуждал о том, что человек — это мерило всех вещей.

В Древней Греции впервые встал вопрос о происхождении людей, однако часто он решался спекулятивно. Сиракузский философ Эмпедокл впервые высказал предположение об эволюционном, естественном происхождении человека. Он считал, что все в мире движется враждой и дружбой (ненавистью и любовью). Согласно учению Платона, души живут в мире эмпирей.

Он уподоблял душу человека колеснице, управителем которой является Воля, а запряжены в нее Чувства и Ум. Чувства тянут ее вниз — к грубым, материальным наслаждениям, а Разум — ввысь, к осознанию духовных постулатов. Такова сущность жизни человека.

Аристотель видел в людях 3 души: разумную, животную и растительную. Растительная душа отвечает за рост, возмужание и старение организма, животная — за самостоятельность в движениях и гамму психологических чувств, разумная — за самоосознание, духовную жизнь и мышление. Аристотель первым понял, что главной сущностью человека является его жизнь в обществе, определив его как общественное животное.

Стоики отождествили моральность с духовностью, заложив прочные основы представлений о нем как о существе моральном. Можно вспомнить Диогена, жившего в бочке, который с зажженым фонарем при свете дня искал в толпе человека. В Средневековье античные взгляды подверглись критике и полному забвению. Представители Возрождения обновили античные взгляды, поставили Человека в самый центр мировоззрения, положили начало Гуманизму.

О сущности человека

По словам Достоевского, сущность человека является тайной, которую надо разгадать, и пусть тот, кто возьмется за это и потратит на это всю жизнь, не говорит, что зря провел время. Энгельс полагал, что проблемы нашей жизни будут решены только тогда, когда будет всесторонне познан человек, предлагая пути достижения этого.

Фролов описывает его как субъекта общественно-исторического процесса, как биосоциальное существо, связанное генетически с другими формами, однако выделившееся благодаря умению производить орудия труда, обладающее речью и сознанием. Происхождение и сущность человека лучше всего прослеживаются на фоне природы и животного мира. В отличие от последнего, люди представляются существами, которым присущи следующие основные признаки: сознание, самоосознание, труд и общественная жизнь.

Труд

В определении специфики сущности человека марксизм справедливо придает труду главное значение. Энгельс говорил, что именно он ускорил эволюционное развитие биологической природы. Человек в своем труде полностью свободен, в отличие от животных, у которых труд жестко закодирован. Люди могут выполнять совершенно разную работу и по-всякому.

Мы в такой степени свободны в труде, что можем даже. не трудиться. Сущность права человека заключается в том, что помимо обязанностей, принятых в обществе, существуют и права, которые предоставляются индивиду и являются инструментом его социальной защиты. Поведение людей в обществе регулируется общественным мнением.

Мы, так же как и животные, ощущаем боль, жажду, голод, половое влечение, равновесие и т.д., однако все наши инстинкты контролируются обществом. Итак, труд — это осознанная деятельность, усваиваемая человеком в обществе. Содержание сознания сформировалось под его влиянием, и закрепляется в процессе участия в производственных отношениях.

Общественная сущность человека

Социализацией называется процесс приобретения элементов общественной жизни. Только в социуме усваивается поведение, которое руководствуется не инстинктами, но общественным мнением, обуздываются животные инстинкты, принимается язык, традиции и обычаи. Здесь же люди перенимают опыт производственных отношений у предыдущих поколений. Начиная с Аристотеля, общественная природа считалась главной в структуре личности. Маркс, более того, видел сущность человека только лишь в общественной природе.

Личность не выбирает условия внешнего мира, она просто всегда находится в них. Социализация происходит благодаря усвоению социальных функций, ролей, обретению социального статуса, адаптации к социальным нормам. В то же время явления общественной жизни возможны лишь через индивидуальные действия. В качестве примера можно привести искусство, когда художники, режиссеры, поэты и скульпторы создают его своим трудом. Общество задает параметры социальной определенности личности, утверждает программу социального наследования, поддерживает равновесие внутри этой сложной системы.

Человек в религиозном мировоззрении

Религиозное мировоззрение — это такое мировоззрение, основой которого является убежденность в существовании чего-то сверхъестественного (духов, богов, чудес). Поэтому проблемы человека здесь рассматриваются сквозь призму божественного. По учению Библии, составляющей основу христианства, Бог создал человека по образу и подобию своему. Остановимся подробнее на этом учении.

Бог создал человека из грязи земной. Современные католические богословы утверждают, что в божественном творении было два акта: первый — создание всего мира (Вселенной) и второй — создание души. В древнейших библейских текстах евреев утверждается, что душа — дыхание человека, то, чем он дышит. Поэтому душу Бог вдувает через ноздри. Она такая же, как и у животного.

После смерти дыхание прекращается, тело превращается в прах, а душа растворяется в воздухе. Спустя некоторое время евреи стали отождествлять душу с кровью человека или животного.

Библия большую роль в духовной сущности человека отводит сердцу. По мнению авторов Ветхого и Нового Завета, мышление происходит не в голове, но в сердце. В нем же находится мудрость, данная Богом человеку. А голова существует только для того, чтобы на ней росли волосы. В Библии нет и намека на то, что люди способны думать головой.

Эта идея оказала большое влияние на европейскую культуру. Великий ученый XVIII века, исследователь нервной системы Бюффон был уверен, что человек мыслит сердцем. Мозг, по его мнению — лишь орган питания нервной системы. Авторы Нового Завета признают существование души как субстанции, независимой от тела. Но само это понятие неопределённо.

Современные иеговисты истолковывают тексты Нового Завета в духе Старого и не признают бессмертия человеческой души, полагая, что после смерти существование прекращается.

Духовная природа человека. Понятие личности

Человек устроен так, что в условиях социальной жизни он способен превращаться в духовного человека, в личность. В литературе можно найти множество определений личности, ее характеристик и признаков. Это, прежде всего, существо, сознательно принимающее решение и несущее ответственность за все свое поведение и поступки.

Личность — это всегда продукт и субъект индивидуальной жизни. Она формируется не только исходя из собственного существования, но также благодаря влиянию других людей, с которыми вступает в контакт. Проблема сущности человека не может быть рассмотрена односторонне.

Педагоги и психологи считают, что говорить о личностной индивидуализации возможно лишь с того времени, когда у индивида проявляется восприятие своего Я, формируется личностное самосознание, когда он начинает отделаять себя от других людей. Личность «выстраивает» свою линию жизни и социального поведения. На философском языке этот процесс называется индивидуализацией.

Цель и смысл жизни

Понятие смысла жизни — индивидуальное, поскольку эту проблему решают не классы, не трудовые коллективы, не наука, а отдельные личности, индивиды. Разгадать эту задачу — значит найти свое место в мире, свое личностное самоопределение. С давних пор мыслители и философы искали ответ на вопрос о том, зачем живет человек, сущность понятия «смысл жизни», почему пришел он в мир и что происходит с нами после смерти. Призыв к самопознанию был главной фундаментальной установкой греческой культуры.

«Познай самого себя» — призывал Сократ. Для этого мыслителя смысл жизни человека заключается в философствовании, поиске самого себя, преодолении испытаний и неведения (поиск того, что значит добро и зло, истина и заблуждение, прекрасное и безобразное). Платон утверждал, что счастье достижимо лишь после смерти, в загробном мире, когда душа — идеальная сущность человека — является свободной от оков тела.

По Платону, природа человека определена его душой, вернее душой и телом, но с превосходством божественного, бессмертного начала над телесным, смертным. Человеческая душа, по мнению этого философа, состоит из трех частей: первая — идеально-разумная, вторая — вожделяюще-волевая, третья — инстинктивно-аффектная. От того, какая из них берет верх, зависит человеческая судьба, смысл жизни, направленность деятельности.

Христианство на Руси приняло другую концепцию. Основной мерой всех вещей становится высшее духовное первоначало. Путем осознания своей греховности, малости, даже ничтожности перед идеалом, в стремлении к нему перед человеком раскрывается перспектива духовного роста, сознание становится направленным к постоянному нравственному совершенствованию. Желание творить добро становится стержнем личности, гарантом ее социального развития.

В эпоху Просвещения французские материалисты отвергали понятие природы человека как совокупности материальной, телесной субстанции и бессмертной души. Вольтер отрицал бессмертие души, а на вопрос о том, существует ли божественная справедливость после смерти, предпочитал сохранять «благоговейное молчание». Он был не согласен с Паскалем в том, что человек — слабое и ничтожное существо в природе, «мыслящий тростник». Философ считал, что люди не так жалки и злы, как думал Паскаль. Вольтер определяет человека как общественное существо, стремящееся к образованию «культурных сообществ».

Таким образом, философия рассматривает сущность людей в контексте всеобщих аспектов бытия. Это социальные и индивидуальные, исторические и природные, политические и экономические, религиозные и моральные, духовные и практические основания. Сущность человека в философии рассмотрена многосторонне, как целостная, единая система.

Если упустить какой-либо аспект бытия, рушится вся картина. Задача этой науки состоит в самопознании человека, всегда новом и вечном постижении им своей сути, природы, своего предназначения и смысла существования. Сущность человека в философии, таким образом, — понятие, к которому обращаются и современные ученые, открывая его новые грани.

Источник: fb.ru