Первая книга любого школьника — букварь. И так было всегда. С него начинается обучение чтению, а нередко и письму. Мы проследили историю печатных букварей в России с начала печатного дела, а благодаря букинисту Екатерине Кухте нашли и удивительные редкие экземпляры.

Буквари во все времена были не только средством для обучения письму и чтению. Каждый букварь отражал культуру и конъюнктуру того или иного времени. Рассматривая иллюстрации и изучая тексты, можно было судить о том, какие ценности хотели привить взрослые детям в каждый исторический момент.

Букварь Ивана Федорова

Обучение чтению существовало и до появления печатного слова, однако рукописные буквари, увы, до наших дней не дошли. Во время раскопок находят можжевеловые таблички с изображением алфавита, учебные тетради на бересте мальчика Онфима, но буквари так пока и не найдены.

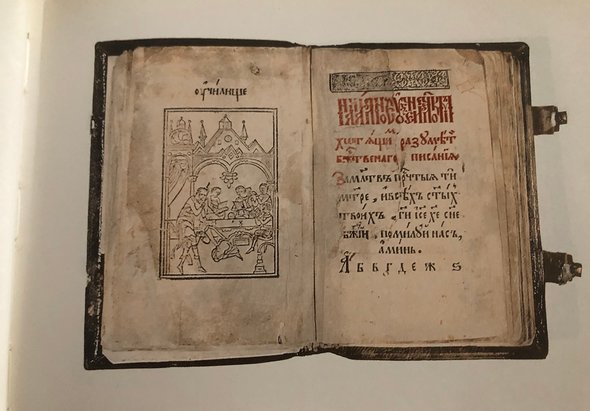

Первый букварь, с которого мы можем отсчитывать историю этого главного помощника в овладении чтением, был напечатан «москвитянином» Иваном Федоровым кириллицей в 1574 году во Львове. Всего 40 листов или 80 страниц, на каждой по 15 строк.

Python на практике / Пишем 3 программы на Питон за 5 минут

Уцелел лишь один экземпляр этой редкой книги, и хранится он в библиотеке Гарвардского университета (США). Причем заглавие и титульный лист у книги отсутствуют. И точно неизвестно, была ли это азбука или все-таки букварь.

В любом случае это первое печатное учебное пособие. В его основе — буквослагательный метод, когда сначала заучивались буквы славянского алфавита и двух-, трехбуквенных слогов; 2-3 года зазубривания — и только после ученик был способен начинать читать. В букваре Федорова не было картинок, только орнаментальные заставки с цветами, шишками, листьями и маковыми бутонами.

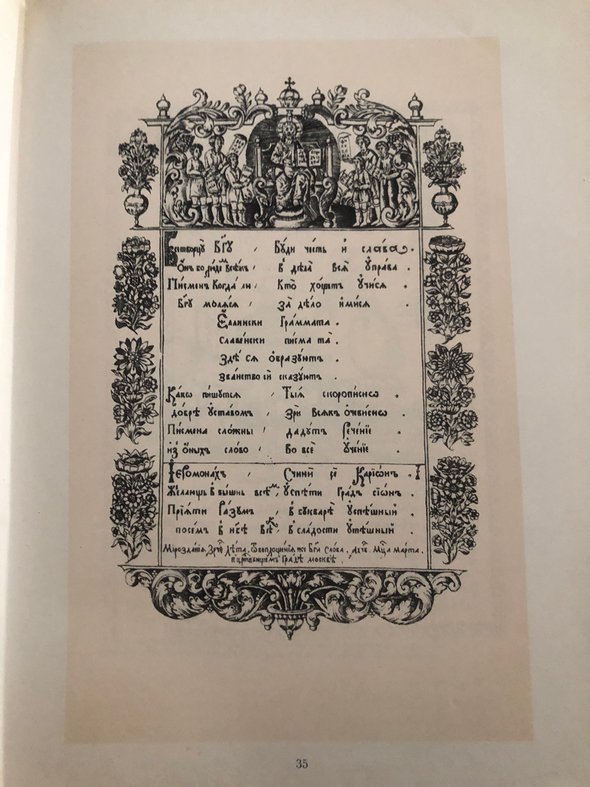

Пару лет спустя свой «Букварь языка славенска» напечатал Василий Бурцов — и именно он стал образцом для большинства букварей на целое столетие. А в 1679-м году вышел букварь в 160 листов за авторством Симеона Полоцкого. Здесь, помимо алфавита, слогов и текстов для чтения были приведены правила стихосложения и общие сведения из синтаксиса.

«Букварь языка славенска» Василия Бурцова

Букварь с картинками

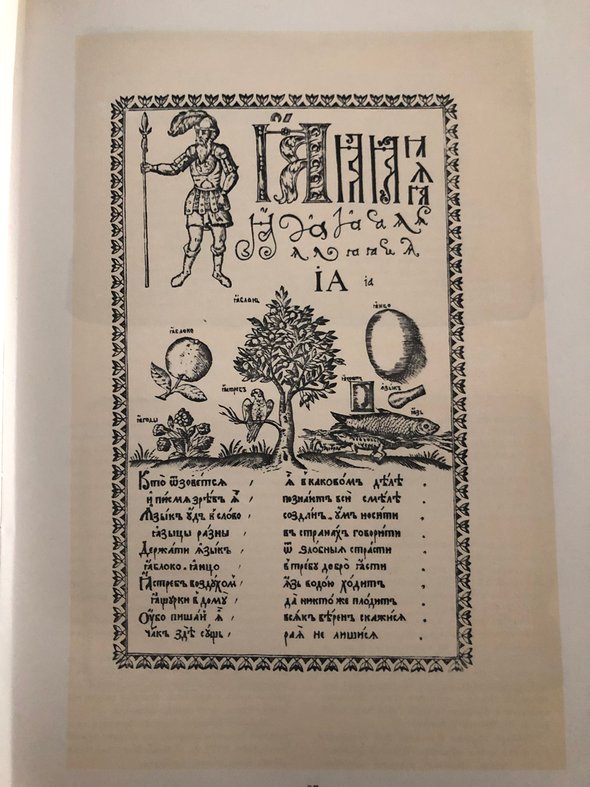

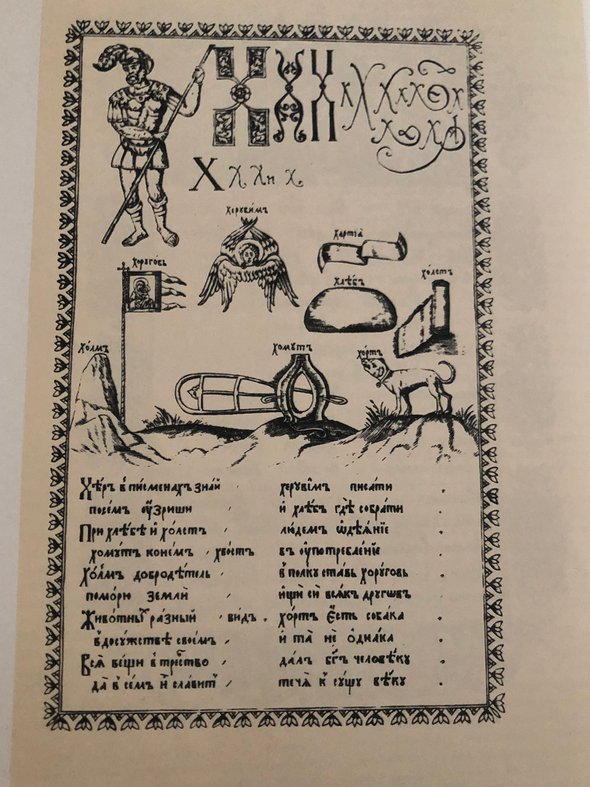

Первый букварь с картинками появился в 1694-м году в Москве. Его автор — педагог, поэт и переводчик Карион Истомин, а все гравюры выполнены гравером Оружейной палаты Леонтием Буниным. Это первый букварь, в котором не было религиозных текстов. В предисловии к рукописной версии букваря 1692-го года, предназначенной для царевича Алексея Петровича (сына Петра I), Карион Истомин дерзнул написать, что букварь нужен не только для обучения чтению божественных текстов, но и «гражданских обычаев и дел правных, и тыя писати».

Букварь с картинками Кариона Истомина

В предисловии автор учебника пишет: «Да что видит, сие и назовет». И действительно, страницы букваря украшены изображениями животных, растений, построек, людей, сценами из жизни. Есть на страницах и «звездозаконник» — астроном со зрительной трубой и «историограф», который держит в руках чернильницу и книгу.

Примечательно и то, что «Лицевой букварь» предназначался не только отрокам, но и отроковицам

Все стихи в букваре были написаны его автором — Карионом Истоминым. Чуть позже он издаст еще один букварь, но всего в 20-ти экземплярах и тоже для внутридворцового использования.

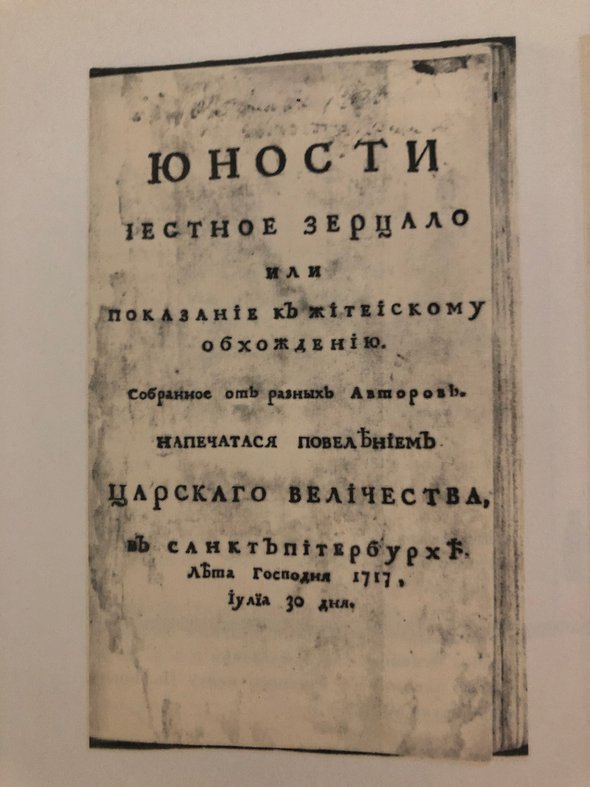

В XVIII веке буквари печатались отдельно для разных сословий. Так, в 1719 году вышла книга, известная практически каждому — «Юности честное зерцало, или Показания к житеискому обхождению». В ней были собраны сочинения разных авторов, были здесь и «изображения древних и новых писмен славенских печатных и рукописных», нравоучения от Священного писания, число церковное и арифметическое. Эта книга примечательна еще и тем, что она первая была напечатана «новоизобретенными русскими литерами» — так называемым гражданским шрифтом. В ней же цифры впервые появились в виде привычных нам арабских цифр.

Страницы книги «Юности честное зерцало или показания к житеискому обхождению»

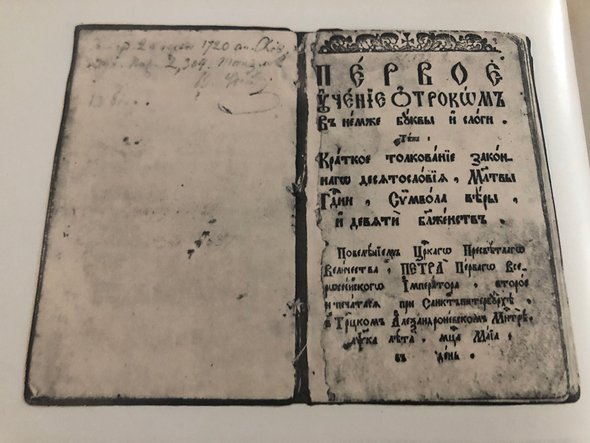

А в 1720-м году был издан самый популярный букварь XVIII века — «Первое учение отрокам» Феофана Прокоповича. Его неоднократно переиздавали огромными тиражами. Помимо обучения чтению букварь предлагал тексты, требующие глубокого осмысления.

«Первое учение отрокам» Феофана Прокоповича

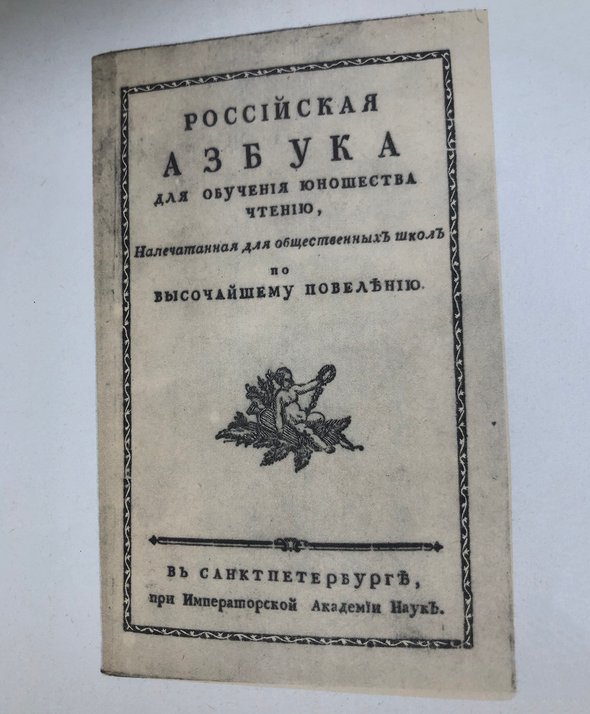

В 1781-м году в Санкт-Петербурге при Императорской академии наук вышла «Российская азбука для обучения юношества чтению», написанная самой императрицей Екатериной II и напечатанная для общественных школ по высочайшему повелению. Азбука вышла анонимно, но всем было известно, кто ее автор.

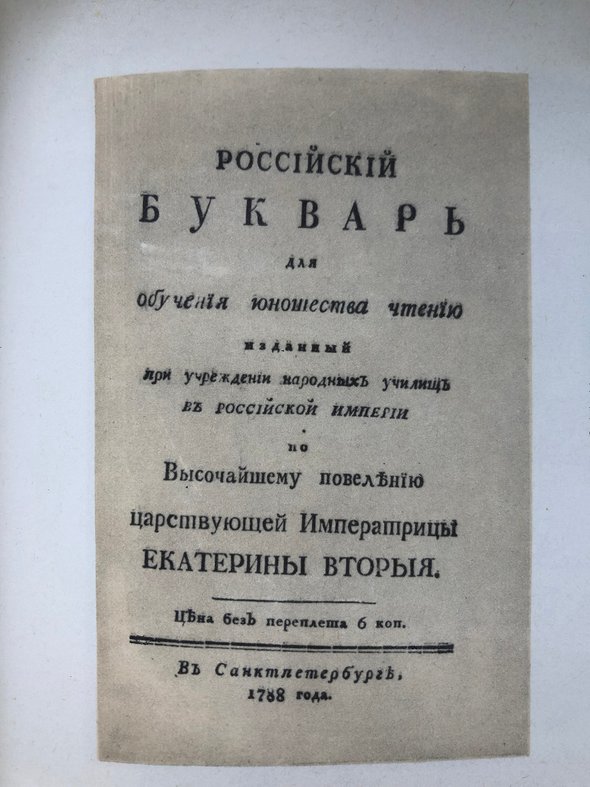

В 1785-м году после создания народных училищ напечатали и первый «Российский букварь для обучения юношества чтению», изданный при учреждении народных училищ в Российской империи. Его автором стал приглашенный педагог серб Ф. И. Янкович де Мириево. Он же стал директором петербургского Главного народного училища. Правда, букварь не очень любили за воспитание верноподданичества: «Услуживай кому только можешь и угождай всем добрым людям».

Дворянам — красоту, крестьянам — простоту

XIX век — время эстетики, красоты, изысканных иллюстраций. Практически каждый год в это время выходят красочные азбуки, некоторые из них с подзаголовком «Подарок детям», «Подарок для добрых детей». Но все они предназначены для домашнего обучения в дворянско-помещичьих семьях.

А для народа в 1846-м году Департамент народного просвещения выпускает «Русский букварь для обучения чтению», 28 страниц, 12 на 19 см, без иллюстраций, отпечатанный на плохой бумаге, тексты учат покорности и благонамеренности. Он на долгие годы стал основным пособием для начального обучения.

Спустя 20 лет, в 1864-м году, выходит «Родное слово для детей младшего возраста» Константина Дмитриевича Ушинского — первый букварь, в котором учитывались и педагогические принципы.

«Родное слово» стало самым авторитетным и популярным среди учебных пособий, оно выдержало 147 переизданий

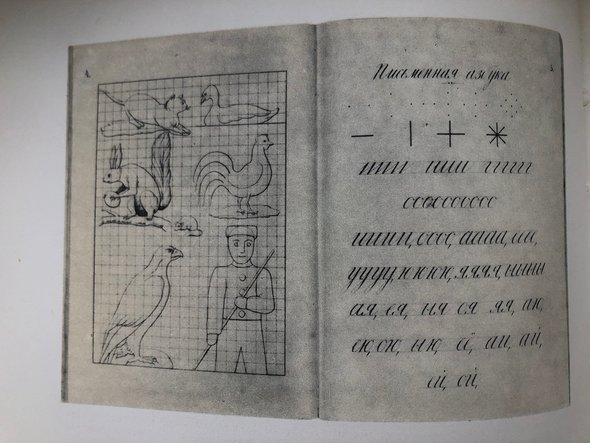

Метод Ушинского предполагал, что ученик овладевает чтением через письмо, то есть учится читать им же самим написанные слова. В букваре было много сказок, загадок, народных песен, пословиц и поговорок. А многие тексты, который Ушинский написал для «Родного слова», и по сей день используются в учебниках для начальных классов.

Из букваря Константина Ушинского

Ушинский совершил переворот в преподавании и не зря считается основателем «нового, разумного и гуманного направления в обучении родному языку», как писал Д. И. Тихомиров.

В 1865 году появляется «Самоучитель для начинающих обучаться грамоте» Ивана Александровича Худякова, но его тут же запрещают, поскольку тексты букваря были направлены на борьбу с монархическими и религиозными устоями.

В 1874-м году выходит букварь для совместного обучения чтению и письму для народных школ, который составил педагог Дмитрий Тихомиров вместе с женой Еленой. Он выдержал 161 издание. Четкая структура, наличие методического руководства для учителя (отдельной книжкой), живые тексты — рассказы и стихи писателей XIX века — сделали букварь Тихомировых самым популярным учебным пособием конца XIX века. По этому букварю учили даже в солдатских школах.

В чем разница между Азбукой и Букварем?

Толковый словарь Ожегова говорит нам, что Букварь — это «Книжка для первоначального обучения грамоте». А Азбука — это «Совокупность букв, принятых в данной письменности, располагаемых в установленном порядке, буквенный алфавит».

По сути, если говорить именно о Букваре и Азбуке, как о печатных книгах, то Азбука — это просто наглядное пособие с изображением букв алфавита, а Букварь — учебное пособие, содержащее в себе не только Азбуку, но и материалы для обучения чтению.

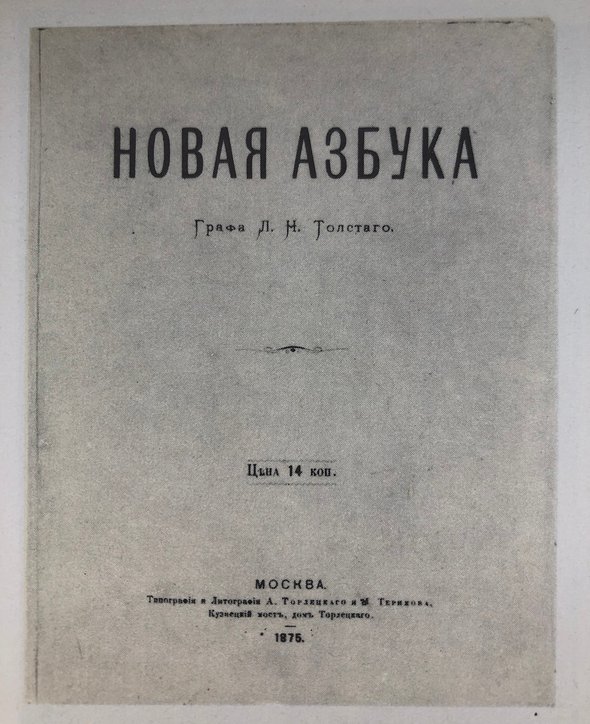

В 1875 году Лев Толстой на основе своей «Азбуки» (1872 г.) создает «Новую азбуку».

Это небольшой по объему букварь и четыре книги для чтения к нему. «Новая азбука» выдержала 30 изданий — при этом она долгие годы не допускалась в массовые школы, а рассказы, написанные для нее Толстым («Птичка», «Филипок», «Три медведя»), и сейчас входят в список обязательного детского чтения.

«Новая азбука» Льва Толстого

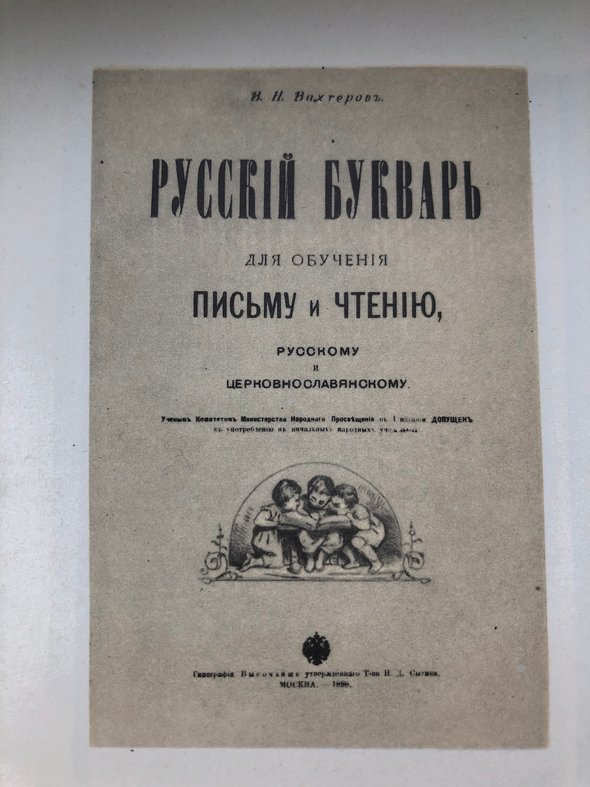

В 1898-м году выходит «Русский букварь для обучения письму и чтению русскому и церковнославянскому» Василия Порфирьевича Вахтерова. В этом букваре уже есть и приготовительные письменные упражнения и прописи, и упражнения для самостоятельной работы. Главной задачей учебного пособия Вахтеров считал выработать у детей четкие орфографические навыки.

Здесь собраны тексты из букварей Ушинского, азбуки Водовозова и Л. Н. Толстого. Букварь Вахтерова переиздавался и после введения новой орфографии! И выдержал больше 130 изданий.

В начале XX века выходили буквари, созданные кружками учителей для народных школ, буквари, предлагавшие учиться читать целыми предложениями («Букварек» А. Зачиняев, 1910 год), пособия по самообучению чтению.

Новая орфография и ликвидация безграмотности

10 октября 1918 года в России была введена новая орфография. Реформа значительно упростила письмо. Новая орфография была проще, а школа впервые — от начальной до высшей — стала доступна для всех трудящихся. Из алфавита исключались буквы «ять», «фита», «и десятеричное», вместо них отныне должны были употребляться соответственно «Е», «Ф», «И». Таким образом, потребовались и новые буквари.

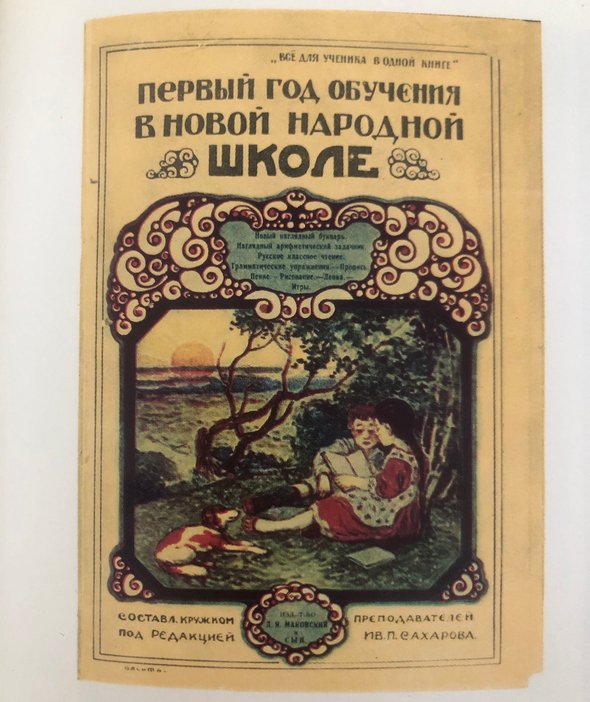

И сразу же в 1918 году выходит «Первый год обучения в народной школе». Сюда входит и «Новый наглядный букварь». Составлено пособие кружком преподавателей под редакцией Ивана Сахарова.

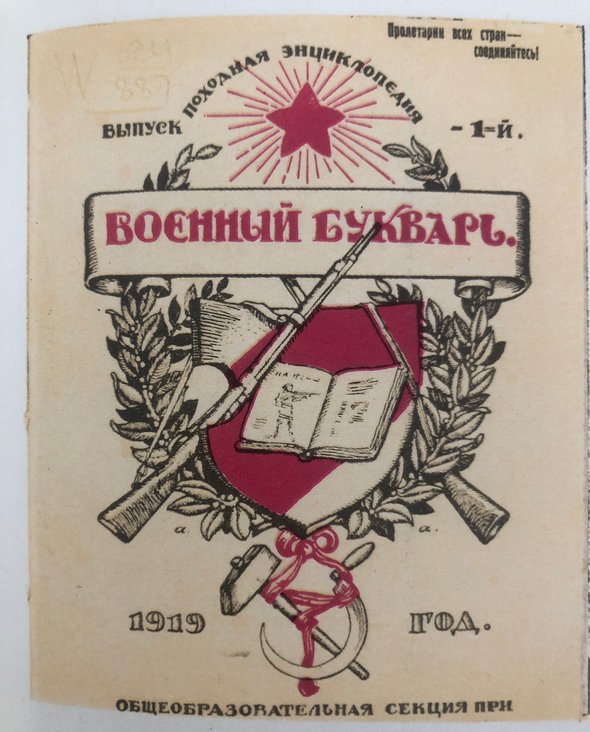

В 1919 году выходит «Военный букварь» для бойцов Красной армии. Здесь впервые появляются слова «красноармеец», «комиссариат», «коммуна», «коммунизм».

В 20-е годы XX века выходили буквари, ориентированные в первую очередь на взрослое население. Цель — обучить грамоте всех и вся. Появляются буквари с разной азбукой, буквари, обучающие читать целыми словами, отдельно выпускают буквари для взрослых и буквари для детей.

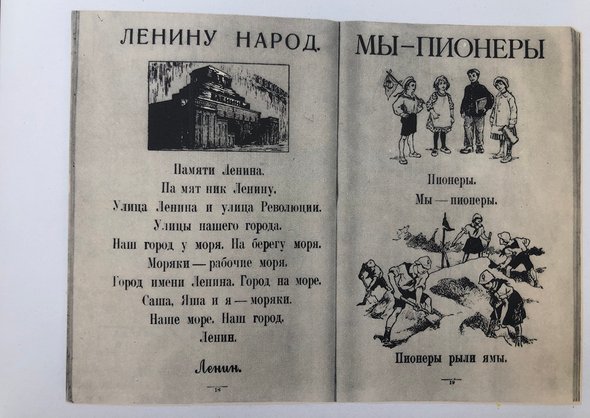

Так, в 1924-м году выходит «Пионер. Детский букварь» И. Сверчкова. Его основная задача — «идейная объединенность всего материала, который помогает ребенку осознать окружающую его общественно-трудовую жизнь в рамках улицы, завода, школы, рабочей семьи и современных детских организаций».

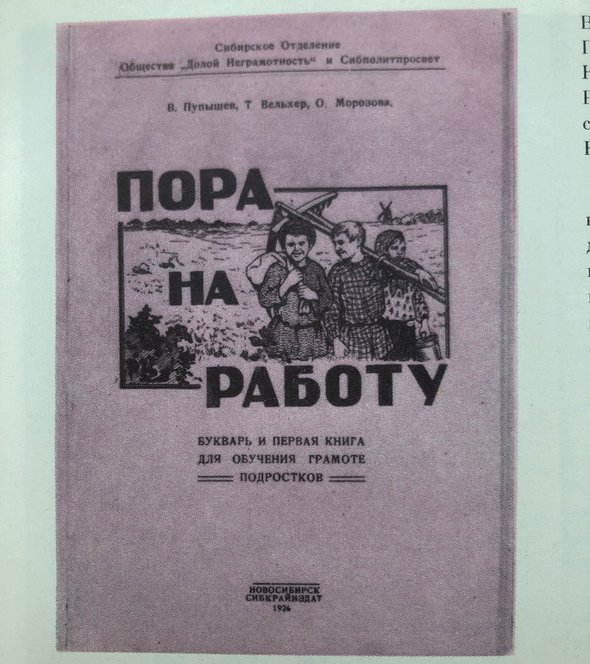

А в 1926-м выпускают букварь для подростков, живущих в деревне: «Пора на работу. Букварь и первая книга для обучения грамоте подростков».

Появляется много территориальных букварей, книг по обучению чтению отдельно в сельских и отдельно в городских школах «Вперед за колхоз» (1930-й год), «Детям октября» (1930-й год). В каждой республике СССР выпускается свой букварь, призванный ассимилировать окраины и насадить идейные ценности государства.

«Пора на работу. Букварь и первая книга для обучения грамоте подростков», 1926 год

В 30-е годы каждое издание любого букваря проходит множество тщательных проверок. Все тексты в них жестко цензурированные и выхолощенные.

В 1937-м году в череде букварей обучающих чтению целыми словами появляется букварь Н. М. Головина, который возвращается к звуковому методу обучения чтению. И этот букварь издается вплоть до 1945-го года.

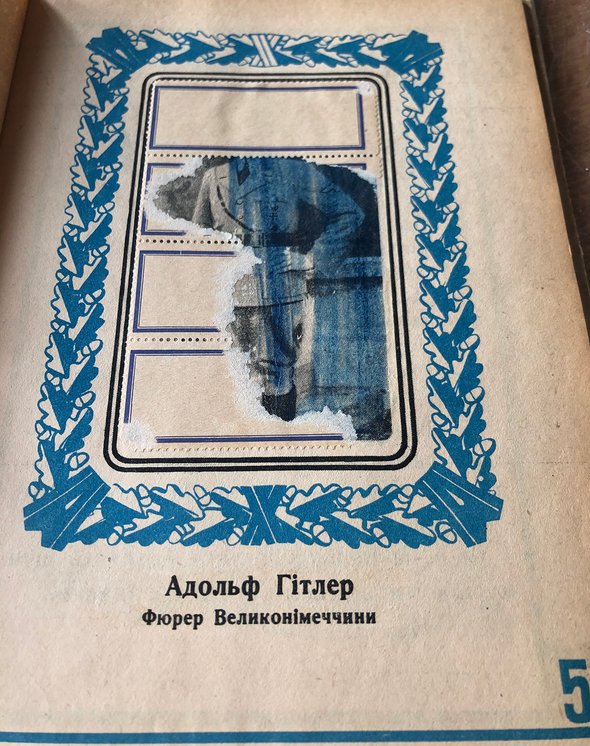

В годы Великой Отечественной войны издаются буквари для оккупированных территорий, их подготовка была особо трудной, нужно было быть очень аккуратными с текстами и словами. Многие буквари по окончании войны и оккупации были уничтожены. Так, существовал даже букварь, изданный на Украине в 1943 году, где есть страница, посвященная Гитлеру, а в выходных данных значится ул. Адольфа Гитлера.

Стабильные буквари

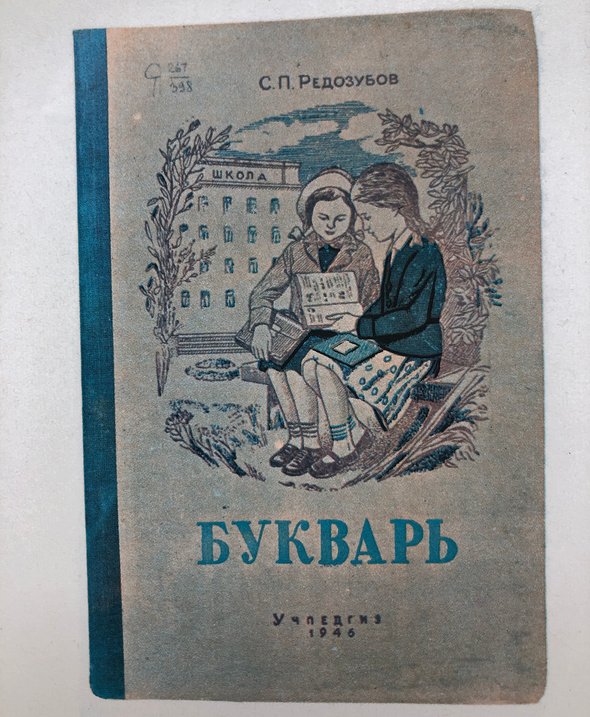

После войны одним из главных букварей становится букварь С. П. Редозубова, изданный впервые в 1943 году. Он переиздавался на протяжении 9 лет, вплоть до 1952-го года. Редозубов поставил себе задачу максимально упростить обучение грамоте. Он также предложил свой порядок изучения звуков и их буквенных изображений.

Примечательно, что изначально букварь Редозубова был с черно-белыми иллюстрациями, поскольку это было дешевле, однако можно встретить и буквари с цветными страницами внутри, под точно такой же обложкой. Для чего и для кого они были напечатаны, к сожалению, неизвестно. И на основе же букваря Редозубова Академией педагогических наук был подготовлен стабильный букварь, изданный в 1953-м году.

А букварь, подготовленный учительницей А. И. Воскресенской, и вовсе выдержал 20 изданий (последнее вышло в 1963-м году). Она также предложила свою последовательность изучения звуков и букв и шла методом от простого к сложному.

В тот же период, в 1961-м году, выходит и экспериментальный букварь Д. Б. Эльконина

Интересно и то, что в период культа Сталина в букварях появляются портреты вождя, так же как это было в период культа Ленина. А в 1953-м году, сразу после смерти Сталина, портрет генсека стали изымать — на его место поместили страничку с елкой.

В 1965-м году вышел новый красочный букварь. Над его созданием трудились виднейшие педагоги-методисты, учителя, сотрудники Академии педагогических наук, писатели и художники. В оформлении и составлении содержания букваря участвовали Сергей Михалков и Владимир Серов.

В 1971-м году выходит следующий знаковый букварь — Всеслава Горецкого. Этот букварь регулярно переиздавался целых 30 лет! Изучение букв и звуков в нем шло не в алфавитном порядке, а в порядке частоты использования, от «А” и «О” к «Ь” и «Ъ”, а сам материал подавался в виде игры, где проводниками в мир букв и чтения детям служили любимые персонажи из сказок — Буратино, Незнайка, Мурзилка. Именно этот букварь служил первой книгой для школьников, даже когда СССР уже распался. И даже сейчас не так давно вышло новое издание этого букваря, уже согласно новым ФГОС.

Буквари нового времени

За последние 30 лет было издано не так много букварей. Среди самых значимых — букварь Бунеевых, вышедший впервые в 2001 году. И с ним до сих пор дети идут в школу. Он разработан с учетом ФГОС и входит в образовательную программу Школа 2100.

Сейчас большинство букварей выходят в рамках УМК (учебно-методических комплектов), то есть сразу вместе с прописями и другими дидактическими материалами.

Также можно отметить букварь Н. В. Нечаевой (1997-й год), разработанный под руководством Л. В. Занкова, и букварь Т. М. Андриановой (2003 год).

Каждый год появляются новые буквари. Так, многие родители уже знакомы с «Букварем» и первой книгой после букваря Л. Е. Журовой, «Занимательным Букварем» Т. С. Резниченко. Однако эти издания не используются в школах, они предназначены для обучения чтению детей в дошкольный период.

История букварей продолжается, и возможно, в скором времени мы увидим еще множество интересных изданий, адаптированных под современные реалии жизни.

Источник: mel.fm

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ-ДЕТЯМ»

Удивительно и даже неожиданно — кировское областное телевидение началось с программ для детской аудитории. И это исторический факт! Среди первых пробных программ весной 1958 года транслировались мультипликационные фильмы и сказки. При этом самые первые программы, созданные творческим коллективом телевидения, также были посвящены тематике детства и юности!

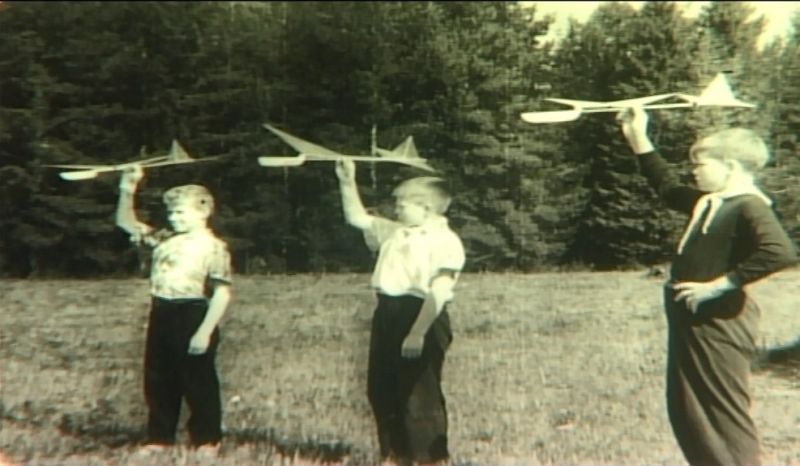

Кадр из док. фильма «Пять страниц дневника» Киров 1962 год

Еще до официального открытия телецентра 21 мая 1958 года в эфир была выдана первая местная передача — телевизионный журнал «Юные ленинцы», рассказывающий о насыщенной жизни пионеров Кировской области. Программу подготовили редактор передач для детей и юношества Людмила Леготина и режиссер Николай Налигацкий. Первый эфир вызвал большой интерес у телезрителей, было много телефонных звонков и благодарственных писем.

В 1960 у режиссеров и операторов кировской студии телевидения появилась возможность снимать на пленку 35 мм. Этот формат позволил улучшить качество изображения и уже предлагать свои фильмы и передачи для показа на Центральном телевидении. Вы удивитесь, но первый фильм, снятый на широкую пленку, был посвящен детям! Вернее, летнему отдыху в пионерском лагере.

Главный режиссер студии Михаил Наумович Кублановский с кинооператором Юрием Федоровичем Веретенниковым отправились в поселок Зониха в пионерский лагерь и за два дня сняли 10-минутный фильм об отдыхе детей «Письмо из пионерского лагеря «Дружба». Фильм смонтировали, сделали позитивную копию, озвучили. После показа в эфире кировского телевидения редакция молодежных и детских программ получила много отзывов и предложений о съемках из других пионерлагерей.

Редактор детских передач Людмила Леонидовна Леготина, по сценарию которой был сделан фильм, поехала в Москву на курсы, взяла фильм с собой и показала его. Там его одобрили и даже показали по Центральному телевидению.

Среди телефильмов, связанных с тематикой детства, можно отметить замечательный документальный фильм по сценарию Маргариты Михайловны Кремовой «Балтийская песня моя» (1968 г.), режиссер Владимир Николаевич Бучин. В фильме рассказывается о поездке хора мальчиков «Орлята» на Балтику. Ребята посетили подшефный катер «Кировский комсомолец», где несли службу кировчане.

Хор исполнил перед моряками песни из своего репертуара, ребята познакомились с условиями службы и даже сами приняли участие в регате на шлюпках. Все это под замечательные песни о морской стихии и военной службе. Фильм стал неоднократным победителем фестивалей документального кино и навсегда вошел в золотой фонд кировского телевидения. Его особенностью стало то, что зритель увидел необычное путешествие глазами детей, а участники хора «Орлята» стали главными героями фильма. Метод, когда дети становятся не только объектом съемок, но и активными участниками событий, а иногда даже соавторами, в будущем станет основным для детских программ кировского телевидения!

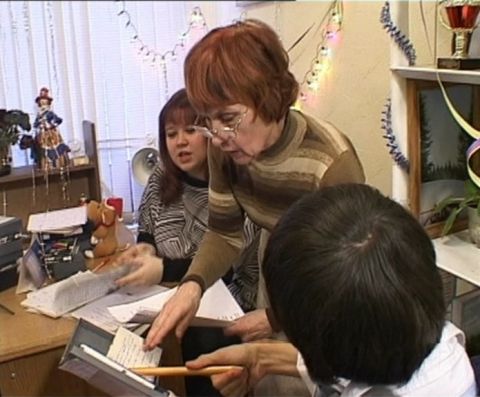

В центре Т.А. Копанева, тележурналист, писатель, автор программ для детей.

Следующий этап развития детской тематики в эфире кировского телевидения связан с творчеством журналиста Тамары Александровны Копаневой.

Она пришла на телевидение с желаем подарить зрителям сказку и это ей удавалось в течении более чем тридцати лет. Все передачи Тамары Александровны были овеяны очарованием детства. И это несмотря на то, что ее детство выпало на нелегкую военную пору.

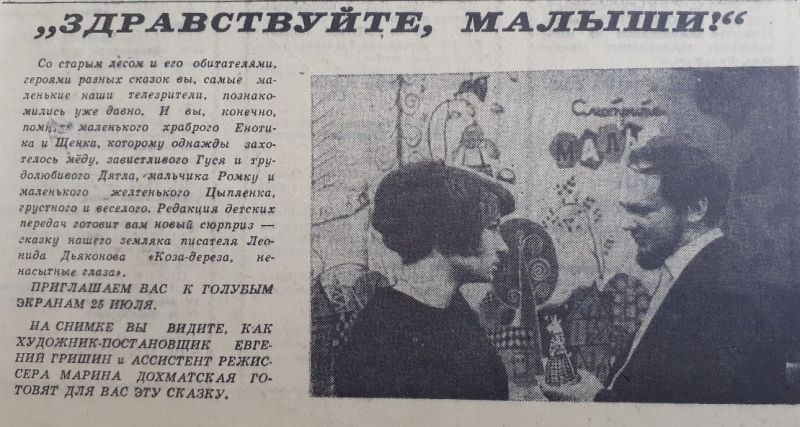

Множество интересных, ярких передач подарила детям Тамара Копанева. Телезрители старшего поколения помнят с детства эти волшебные названия: «Родничок», «Бей барабан!», «Не только уроки», «Сказки старого города», «Школа-время перемен», «Здравствуйте, малыши».

До прихода в Киров программ Центрального телевидения передача «Здравствуйте, малыши!» была местным аналогом московской передачи «Спокойной ночи, малыши». Ведущая программы рассказывали юным зрителям адаптированные для телевидения сказки. В передаче использовались элементы мультипликации, кукольного театра, театра теней и выступления артистов. Это был живой контакт с маленькими зрителями, которые с нетерпением ждали каждую следующую программу.

Диктор Н. Фуфачева в студии детской программы

Причем в программе ставились сказки вятских писателей. Детей знакомили с местным фольклорным материалом. Например, в одной из передач «Здравствуйте, малыши!» на суд маленьких телезрителей была представлена сказка известного кировского писателя Леонида Дьяконова «Коза-дереза, ненасытные глаза». Но не только сказками была богата детская часть вещания кировского телевидения.

Дети становились участниками телевизионных музыкальных передач, фильмов. Выступали с концертными номерами в прямом эфире даже детсадовцы. Вот название одной из программ — «Мы идем в школу» (1959 г.). Рубрика для самых маленьких — выступление воспитанников детского сада №31

Диктор Н.Кащавцева ведет детскую передачу с Буратино

Большое внимание в телевизионных детских передачах уделялось пропаганде правил дорожного движения. С популярностью программ такого рода мне пришлось столкнуться самому. В своем школьном детстве, я как-то увидел по телевизору передачу «Шишок в городе», это была середина 1980-х.

Невежа Шишок, незадачливый персонаж русских народных сказок, заплутал в городских джунглях, ему все в диковинку: и светофоры, и знаки, и «зебра». Помочь разобраться в хитросплетениях дорожного движения должны были юные телезрители. Я аккуратно записал все вопросы по правилам дорожного движения и, чтобы уж точно на них ответить, отправился в библиотеку. Лучшим помощникам Шишка полагались солидные призы!

В библиотеке меня словно ждали!

-А. правила дорожного движения! — сказала библиотекарь, -так их уже все разобрали, в телевизионной викторине передачи «Шишок в городе» участвуют!

Оказалось, до меня уже дюжина ребят прибежала с похожими вопросами в районную библиотеку. Что это как не показатель популярности программы?!

В телепрограмме 1959 года можно найти и передачу для школьников среднего возраста «Новые книги». После просмотра этой программы школьники спешили в библиотеки, чтобы успеть взять интересные книжки и прочесть их. Так телевидение становилось фактором просвещения молодежи. В эфире было немало познавательных программ.

Из передачи, популярной в 1990-е годы «Все про все», ребята в увлекательной форме узнавали интересные факты из истории, искусства и науки. Автором проекта была журналист Ольга Валентиновна Самсонова, режиссером Татьяна Александровна Долгих, вел программу Максим Наумов — в то время еще школьник, а сегодня известный художник, директор Вятского художественного училища имени А.А.Рылова.

Программы «Детской студии ТВ» из цикла «Жизнь замечательных детей» вел Георгий Барминов — сегодня Георгий Андреевич министр молодёжной политики Кировской области. В телевизионной студии, на сцене и даже на льду выступали дети с творческими талантами — танцоры, музыканты, фигуристы. Это была телевизионная площадка, где талантливые дети на всю область могли показать, чего они достигли и порадовать зрителей своими искрометными выступлениями.

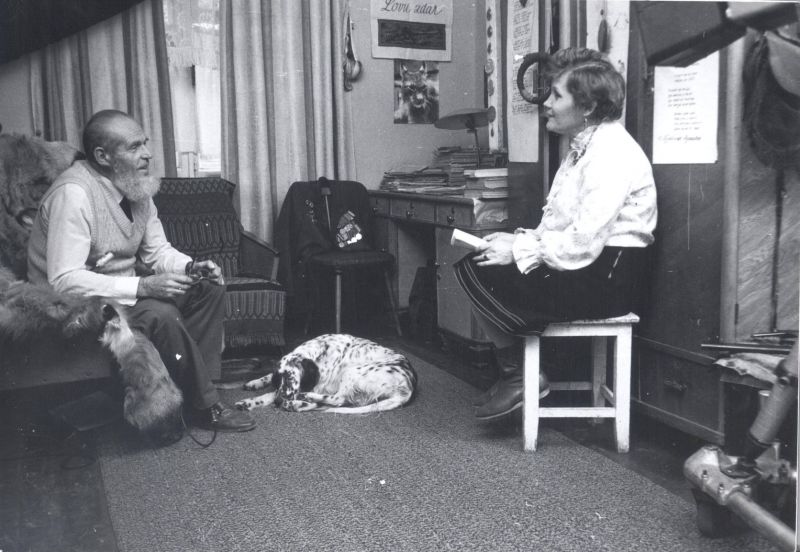

Т.А.Копанева и М.П.Павлов

Самыми любимыми передачами были те, что рассказывали о природе вятского края, обитателях леса и рек, о домашних питомцах. Передача «Родничок» выходила в прямой эфир прямо с лесных опушек или с берега реки. На природу выезжала ПТС (передвижная телевизионная станция), вел программу о природе знаменитый кировский ученый — охотовед, писатель, кинолог Михаил Павлович Павлов. Тема природы, экологии, домашних животных и чудеса вятской природы были самыми популярными в эфире кировского телевидения. Стоит ли удивляться, что из этих тем вырос самый знаменитый и долгоиграющий телевизионный проект кировской студии программа «Муравейник». Но изначально «Муравейник» — это была только рубрика в программе, которая называлась «Давайте жить дружно!»

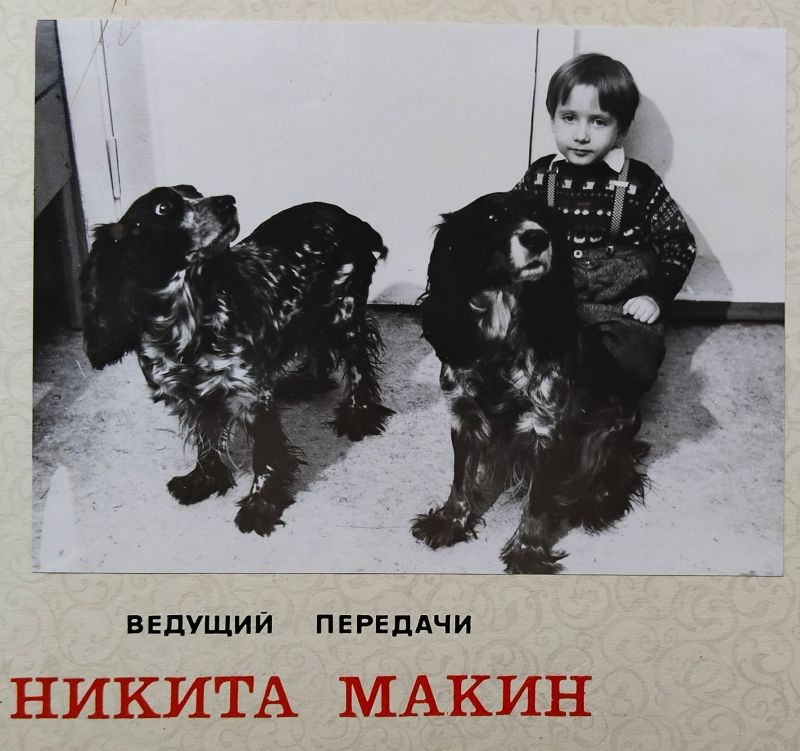

История программы началась в 1993 году. Ведущим программы был талантливый мальчик из семьи известного художника Никита Макин.

История программы началась в 1993 году. Ведущим программы был талантливый мальчик из семьи известного художника Никита Макин.

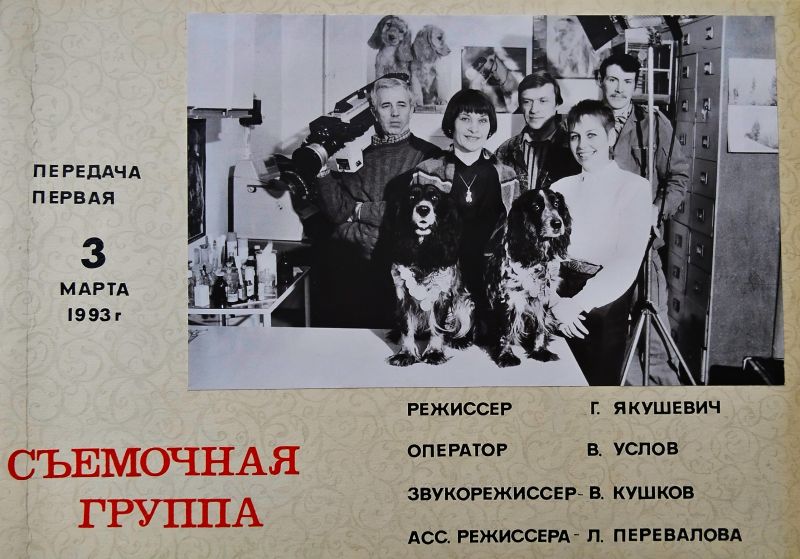

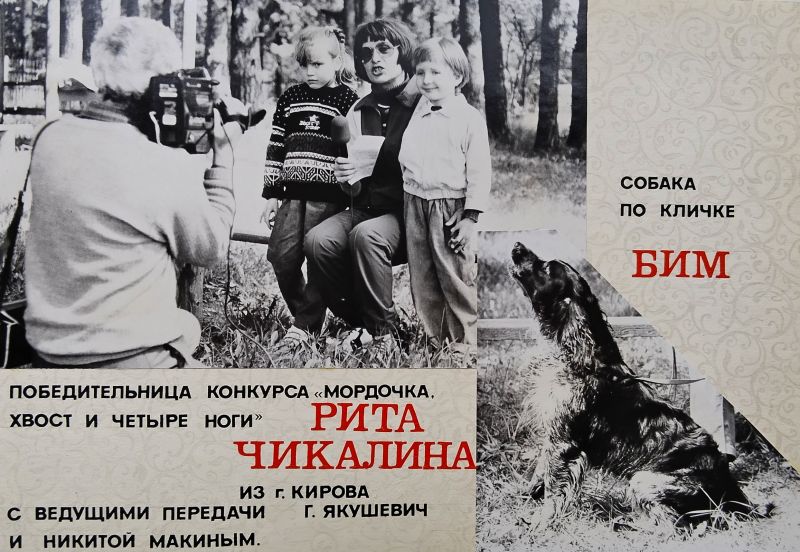

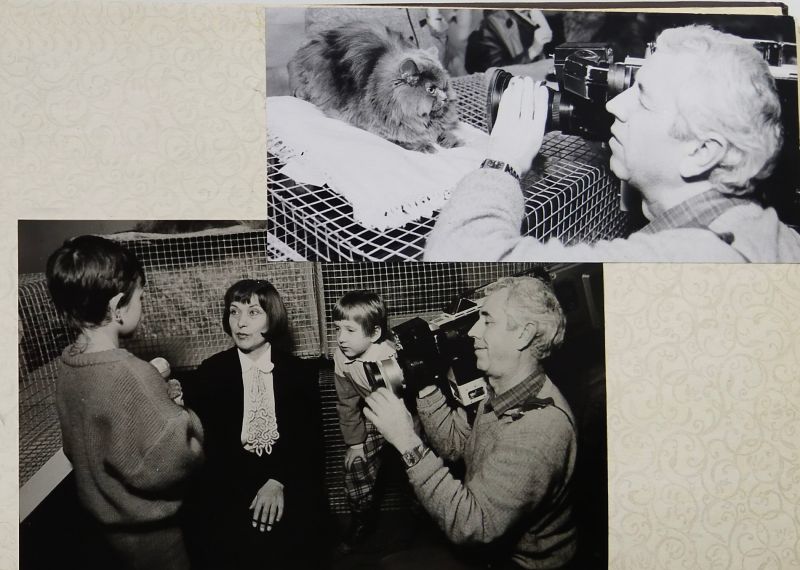

Особенностью программы «Давайте жить дружно!», а с 1996 года — легендарного «Муравейника» — стало то, что авторами репортажей, интервью стали сами дети. Так телепередача стала поистине детской. Автором этой интересной идеи стала режиссер кировского телевидения Гертруда Николаевна Якушевич.

Она была сценаристом, режиссером и педагогом в шумном детском коллективе. Вместе с Гертрудой Николаевной начинали эту программу операторы Владислав Николаевич Услов, Владимир Геннадьевич Подлевских и звукорежиссер Владимир Федосеевич Кушков.

Гертруда Николаевна вспоминает о той веселой поре: «Не все операторы выдерживали натиск моих «Архаровцев»… Самыми стойкими оказались Слава Услов и Володя Подлевских! Когда «Муравьи» становились неуправляемыми и начинали хохотать, Володя веселился вместе с ними! Я начинаю кричать на них и на оператора, призываю к порядку, а он мне отвечает: «Чего ты злишься! Ведь смешно!». Они даже частушку сочинили про нас: «Тетю Гету с дядей Вовой мамой с папою зовем!»

Популярный формат «ребятам о зверятах» приобрел на кировском телевидении совершенно новое звучание. Юные корреспонденты не только были полноправными авторами и продюсерами программы, но и сами приобретали массу новых знаний, раскрывали свои таланты. Темы экологии, знания по ветеринарии, ответственность за тех кого приручили, песни, стихи, рисунки — это все то, из чего был построен телевизионный «Муравейник». Регулярно программа выходила до 2007 года. Последний выпуск, посвященный 15-летию «Муравейника», увидел свет в 2011 году.

«Где мы только не были! — рассказывает Гертруда Якушевич, автор и руководитель детской передачи — Объехали всю область со страничкой «Охотники за вятскими сокровищами» , а сокровищами были необычные природные явления, уникальные уголки нашего родного края. К нам приходили дети со своими темами, в которых они знали больше, чем взрослые. Незабываемый (рано ушедший в мир иной) Вовка Федоров. Он несколько лет вел страничку о динозаврах, сражался в «дуэли знаний» с самим Альбертом Хлюпиным, директором палеонтологического музея. Вовка сочинил сказку «Динозаврик Джо». Получил высокую оценку у мэтра палеонтологии, чем был очень горд!»

Однажды в видеоаппаратной на монтаже передачи, вдруг из-под рубахи у Вовы Федорова выскочила мышка и спокойно перебралась на плечо монтажера! Тот в ужасе с криком выбежал из аппаратной, тут же собралась толпа, думая, что случилось что-то ужасное! А монтажер, заявляет: «Эти «муравьи», совсем сошли с ума, скоро тигров будут приводить в аппаратную! Не буду с ними больше работать!»

А вот монтажеры Михаил Тюлькин и Александр Маслов «муравьишек» привечали — с ними было всегда весело и интересно! Главный редактор программы «НПН» (Наши последние новости) Галина Леонидовна Земцова ценила таланты юных журналистов «Муравейника» и брала их сюжеты в выпуски новостей. А на редакционных «планерках» приводила в пример опытным журналистам, говоря, что репортажи «муравьишек» украшают областные новости!

Стоить отметить что работа с детьми на телевидении — это особо ответственная и сложная работа. Нужно не только организовать творческий коллектив программы, необходимо подружиться с участниками передачи. Построить доверительные отношения. Тогда передача получится искренней и интересной.

Гертруда Николаевна Якушевич, автор и режиссер программы «Муравейник»: «Это была детская студия, где ребята сами находили сюжеты, писали сценарии, тексты, снимали, монтировали и озвучивали. Но этому всему их предстояло обучить и ненавязчиво я стояла за их спинами, а им казалось, что они все делают сами. Что всего ближе детям?

Конечно, окружающая их природа, животные, птицы, цветы, деревья. Однажды наша «звездочка» Оксана Кушнарева звонит мне среди ночи и с восторгом рассказывает, что она придумала потрясающий сюжет! О тараканах! Спрашиваю:

— У вас дома много этих тварей?

-Я взяла у соседей и посадила в коробочку, завтра вам привезу и обговорим все! — — Нет! -кричу я, — тараканов мне в дом не надо!

Программа «Муравейник» стала настоящей видео-энциклопедией для юных друзей природы. Кто-то из зрителей благодаря программе увлекся воспитанием своих питомцев: собак, кошек, черепашек, кто-то выбрал будущую профессию и стал ветеринаром. А сами авторы получили бесценный творческий опыт.

Газета «Эфир» 1998 г.

Себя авторы программы называли в передаче «муравьишками». Так вот из «муравьишек» выросли весьма известные журналисты, педагоги, бизнесмены, ученые и даже писатели. Их имена известны в Кировской области и за ее пределами. Периодически они навещают Гертруду Николаевну Якушевич, делятся успехами и достижениями, многие из которых были заложены еще в студии программы «Муравейник»

Тележурналист и ведущая Елена Чехомова: «Как здорово, что я смогла поработать и поучиться на детском телевидении ГТРК «Вятка»! Это бесценный опыт, который помог определиться в профессии, стать увереннее, вообще заложил основы моей работы на ТВ.

Именно в этот, школьный, период я и решила поступить на Журфак МГУ им. Ломоносова — именно на тележурналиста. И вот уже больше 20 — ти лет я в этой профессии!

Спасибо за любовь и терпение нашей Гертруде Николаевне! До сих пор мы видимся! Она — мой наставник и друг, мои дети называют её своей бабушкой Гетой. Большое счастье, что на моём жизненном пути встретился этот светлый человек!»

Гертруда Николаевна Якушевич автор и режиссер программы «Муравейник»: «Лена Чехомова закончила МГУ, факультет журналистики, работает сейчас на телевидении, воспитывает троих детей! Красавица и умница! «Муравей» Лида Анфилатова, в передаче впервые подняла тему восстановления памятника собаке Бобке, кстати, это первый памятник собаке в России и стоит он в селе Бобино. Мы очень горды тем, что справились такой взрослой задачей, Лида была нашей «путеводной звездой». Это очень талантливая девочка, она одновременно закончила два ВУЗ-а, Сельхозакадемию, ветеринарный факультет, и журналистику. Сережа Игнатьев работал журналистом на ТВ, в различных изданиях, поэт и блогер».

Журналист делового издания «Бизнес Класс», чтец, поэт Сергей Игнатьев: «Если считать «Муравейник» начальной школой журналистики, то ее руководителя — Гертруду Николаевну Якушевич — бесспорно первым учителем. Она научила всему: от актерского мастерства до монтажа программ.

В детскую студию я пришел, когда мне было 13 лет, и после окончания школы я уже четко знал, какую профессию выбрать. Этот опыт помог мне получить и диплом, и возможность профессионально развиваться. Мир телевидения для меня открылся с волшебной стороны, это была магия, если хотите, настоящая сказка.

Самое главное — меня научили быть неравнодушным ко всему, что происходит вокруг тебя, в первую очередь, это касается экологии, братьев наших меньших. Благодарен за умение выстраивать коммуникацию с собеседником и чувству любопытства, без которого невозможна наша профессия. Приятно, что спустя столько лет мы, муравьи, вместе с Гертрудой Николаевной продолжаем общаться, встречаться и помогать друг другу».

Гертруда Николаевна Якушевич автор и режиссер программы «Муравейник»: «Еще из воспитанников «Муравейника» — Вовка Сафроненко, отец двоих детей и директор детского клуба развития. Дима Тимин, известный в Кирове певец и шоумен. Бесик Туразашвили закончил Университет в Америке, сразу два факультета математики и режиссера ТВ. Долгое время работал с Тиной Кандилаки.

Антон Арасланов журналист «Комсомольской правды» в Москве, Оля Шутова журналист в Перми, Саша Клековкина блогер в Екатиренбурге, Настя Безденежных живет и работает в Канаде, Женя Шипелова в Германии. В день рождения «Муравейника» мы обычно собираемся на моей даче, ребята называют ее «Зимовьем». У меня выросли замечательные ребята, я ими горжусь! Они все достойные люди! Все было не зря!».

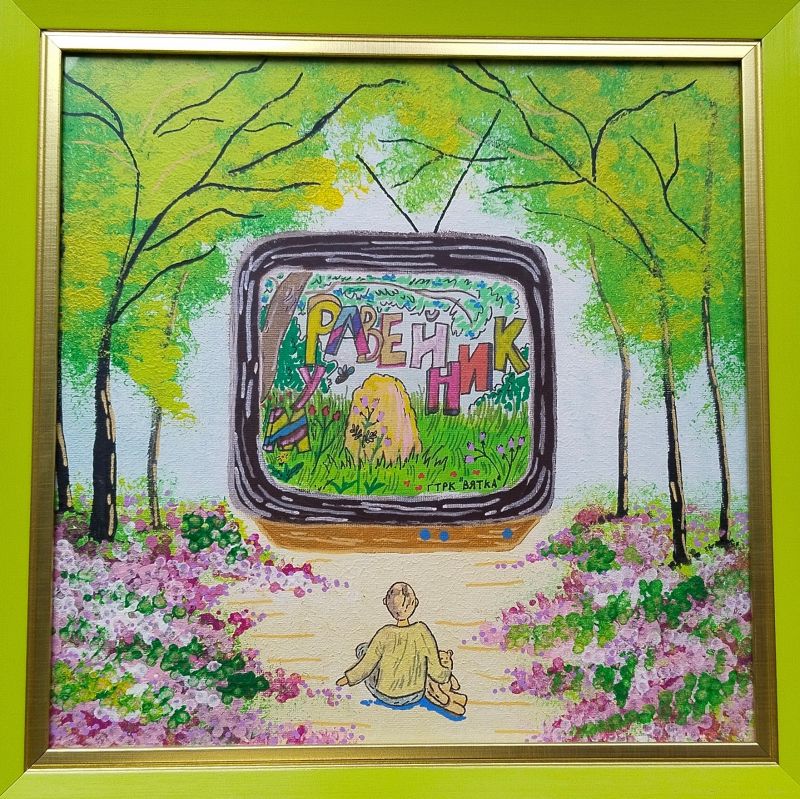

О том, что эта в прямом смысле культовая программа не забыта и сегодня говорит еще один удивительный факт: на объявленный к 65-летию ГТРК «Вятка» конкурс рисунков, посвященный истории и современности телевидения, студентка Кировского педагогического колледжа Софья Зыкова прислала удивительно яркую работу — эмблему и заставку программы «Муравейник»! Значит добрая память о детской программе намного пережила ее эфиры! И сегодня детская передача «Муравейник» является важной и значимой страницей истории Кировского телевидения.

Алексей Фоминых,

режиссер телевидения, автор программ по истории и краеведению.

Источник: www.gtrk-vyatka.ru

Краткая история создания букваря, азбуки и алфавита

Здравствуйте, друзья! Можете ли вы вспомнить, какую книгу прочитали первой в своей жизни? Не спешите говорить, что это невозможно! Ведь наверняка это был… букварь! Да-да, с него мы все начинали учиться читать, за редким исключением. Кстати, а задумывались ли вы над вопросом, кто придумал букварь?

А еще знаете, чем он отличается от алфавита и азбуки?

Казалось бы, мы говорим об одном и том же. Но это вовсе не так. Между всеми этими понятиями есть весьма существенная разница.

Азбука – начало начал

Нередко между азбукой и букварем ставят знак равенства. Но это не совсем верно. Хотя и там, и там собраны буквы, между понятиями есть отличия. Более того, при более близком знакомстве с книгами, можно обнаружить, что они разные по своему устройству.

Можно сказать, что азбука – это наш первоисточник. Она появилась, когда все буквы собрали в общий список и расположили в определенном порядке. Одной из первых славянских азбук стала кириллица. Датой ее создания считается 863 год, а авторами – христианские проповедники из Византии Кирилл и Мефодий.

Любопытно, что название этого свода, по сути, сложено из двух первых букв – Аз, Буки. Древние люди легко запоминали азбуку, поскольку каждая буква по факту обозначала какое-то слово. Позже их смысл забыли, а перечень и название сохранились до наших дней.

Как появился алфавит

Алфавит в самом широком понимании – как упорядоченный сборник букв, имеет многовековую историю. Считается, что он берет основу в Древнем Египте. После появилась арамейская письменность, из нее и через набатейский алфавит создан арабский. О зарождении старославянской письменности звучит много теорий.

Само слово «алфавит» имеет греческое происхождение. В нем много схожего с азбукой. Например, и это наименование создано путем соединения двух греческих букв – «альфа» и «бета», которая со средних веков читается как «вита».

Под этим словом тоже подразумевают системный буквенный ряд. Однако под азбукой имеют в виду нечто большее. В 1574 году Иван Федоров выпустил в Остроге книгу под названием «Азбука» — для обучения грамоте. В ней напечатали не только графическое начертание литер, но и картинки – красивые ассоциативные изображения, которые способствуют запоминанию букв.

Эта инициатива была подхвачена. И с того времени, говоря «азбука», мы имеем в виду не только алфавит, а и учебную книгу.

Знакомство с букварем

Давайте-ка же наконец перейдем к букварю! Это не что иное, как учебное пособие. Оно создано в помощь изучению букв. Благодаря такой книжице мы с вами научились читать и писать буквы, составлять из них слоги, а затем и объединять в слова.

Кого же нам благодарить за создание букваря? Считается, что первой в мире книгой такого плана стало издание The BAC Bothe in Latyn and in Englysshe. Оно увидело свет еще в 1538 году, а автором стал Томас Петит. Правда, в этом учебнике пока не было картинок. А вот книжицу с изображениями выпустил в 1570-м Джон Харт.

Восточнославянские земли ненамного позже обзавелись собственным букварем. Это произошло в 16-м веке. Лаврентий Зизаний в 1596 году выпустил учебное пособие «Наука ку читаню и розуменю писма словенскаго».

Но, погодите, а почему все-таки мы ходили в школу именно с букварем? Откуда взялось это слово, наверняка пришел в голову этот вопрос многим из вас. В 1618-м году в Великом княжестве Литовском была выпущена книга с таким названием. И, соответственно, в ней тоже были собраны буквы, откуда и название.

Правда, родоначальником всех учебных пособий такого рода считают «Букварь языка Словенска», изданный в 1634 году в Москве. Кто написал знаменитую книгу, история умалчивает. Сохранилось имя издателя – им был Василий Бурцев-Протопопов. Этот учебник и является своего рода образцом для будущих изданий. Благодаря ему сегодня букварь – имя нарицательное.

Какими они были – старинные буквари

Между прочим, издатели прежних лет подходили к делу с чувством, с толком, с расстановкой. Оценить результат их труда до сих пор можно в некоторых музеях. Например, в Великобритании хранится первый белорусский «Букварь». По нему можно понять, по какому принципу строились такие учебники.

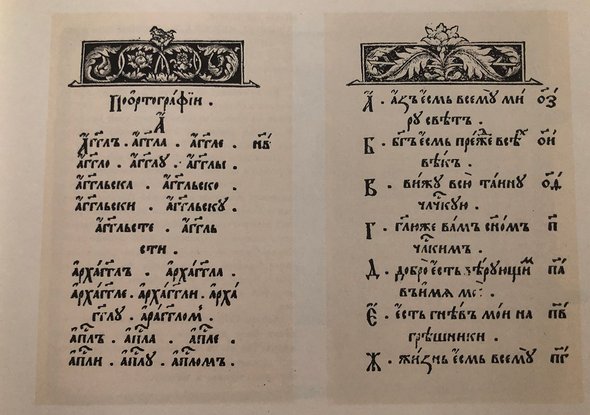

В 16-18 веке славяне при освоении чтения и письменности действовали по методике, заимствованной у греков и римлян. Сначала они изучали отдельно взятые буквы. Потом из них строили слоги. Далее переходили к складыванию целых слов. Соответственно, в учебнике печатали буквы, двух- и трехбуквенные слоги, и простейшие слова.

Но этим не ограничивались издатели. Букварю придавали большое значение, осознавая, что он способен сыграть важную роль в воспитании человека. Поэтому в нем еще размещали молитвы и религиозные гимны, проповеди и тексты с моральным смыслом.

Оформление учебных пособий выполнялось с душой и с тонким вкусом. Например, на титульный лист нередко наносили герб. Обложка была щедро декорирована. Каждая буква сопровождалась затейливой картинкой. Интересно, что многие издания долго повторяли изображения из «Азбуки» Ивана Федорова.

Что купить ребенку

Так каким учебным пособием все-таки лучше пользоваться, чтобы научить ребенка читать? Лучше всего иметь под руками и азбуку, и букварь. В первой можно наглядно показывать буквы. Тем более что литеры в современных книжках сопровождаются яркими красочными изображениями. Но и букварь необходим. Во многом он и сегодня схож с прежними изданиями.

Можно сказать, что в нем изложена методика изучения букв и освоения чтения.

Современные буквари отличаются от азбук тем, что в них буквы изложены не в алфавитной последовательности. С древних времен подмечено, что литеры проще осваивать, начиная с тех, что мы чаще всего используем в речи. Благодаря продуманной структуре ребенок быстрее учится читать.

Заключение

Удивительно, сколько всего скрыто за словами, знакомыми всем нам с детства! Можно резюмировать, что ребенку необходима азбука, чтобы просто выучить буквы алфавита. Букварь же станет подспорьем, когда настанет этап активного обучения чтению и письму.

Вам будет интересно узнать.

Так же, посетите виртуальную выставку старинных изданий «Русские азбуки и буквари XVI-XIX вв.»

Источник: votlife.com