Статья посвящена проблеме применения интегральных показателей здоровья в клинической практике на примере оценки эффективности лечения детей и подростков, страдающих различными эндокринными заболеваниями (проблема избыточного веса, ожирение). Предложен индивидуальный интегральный показатель здоровья (ИПЗ).

Приведены результаты апробации интегрально-модульного подхода к оценке состояния здоровья на примере оценки эффективности реабилитационных мероприятий с помощью индивидуального интегрального показателя здоровья. Представлены данные о клиническом исследовании 298 пациентов – детей в возрасте от 10 до 15 лет с избыточной массой тела и ожирением.

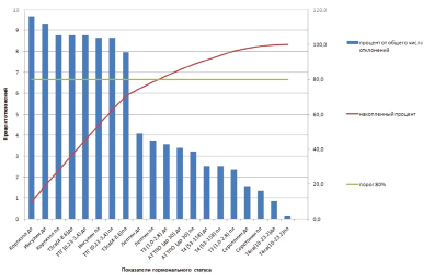

При оценке результатов эффективности лечения применялась интегрально-модульная система оценки здоровья, использующая систему стандартизации показателей по шкале Харрингтона. Для формирования обобщенных показателей оценки состояния организма был использован математический аппарат описания нелинейных динамических систем и методы моделирования состояния биологических систем. В расчет принимались особенности функционирования биообъектов. В исследовании для объективной оценки эффективности лечения из большого количества регистрируемых показателей у каждого пациента выделись наиболее информативные, оказывающие наибольший вклад в результаты лечения. Определение информативных показателей осуществлялось с использованием диаграммы Парето.

Корпоративные программы развития. Критерии выбора и оценка эффективности

эндокринные заболевания

интегральный показатель здоровья

шкалирование

диаграмма Парето

функция Харрингтона

1. Фарбер Д.А., Семенова Л.К., Алферова В.В., Дубровинская Н.В., Любомирский Л.Е., Безруких М.М., Чемоданов В.И., Корниенко И.А., Гохблит И.И., Сонькин В.Д., Кузнецова Т.Д., Соколов Е.В., Тупицын И.О., Князева М.Г., Плешаков А.А., Трохимчук Л.Ф., Кузнецов А.П., Айзман Р.И., Великанова Л.К., Антропова М.В. и др. Физиология подростка. НИИ физиологии детей и подростков АПН СССР. М., 1988. 208 с.

2. Дедов И.И. Ожирение: этиология, патогенез, клинические аспекты / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко.

М., 2004. 456 с.

3. Комаров Ф.И., Рапопорт С.И., Бреус Т. К., Чибисов С.М. Десинхронизация биологических ритмов как ответ на воздействие факторов внешней среды // Клиническая медицина. 2017 № 6. С. 502–512.

4. Всемирная организация здравоохранения / Ожирение и избыточный вес [Электронный ресурс]. URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru (дата обращения: 15.07.2019).

5. Савченко В.М. Формализация понятий для осуществления диагностического процесса в клинической медицине // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2015. Т. 5 № 2. С. 52–59.

6. Рапопорт С.И., Чибисов С.М., Благонравов М.Л. Актуальные проблемы хронобиологии и хрономедицины (по материалам съезда) // Клиническая медицина. 2013. № 9. С. 71–73.

7. Левицкий Е.Ф., Барабаш Л.В., Хон В.Б. Обоснование хронооптимизации восстановительного лечения пациентов, проживающих в условиях средних широт // Вопр. курортологии. 2009. № 1. С. 6–8.

4 уровня оценки эффективности обучения

8. Степаненко Н.П., Берестнева О.Г., Кондратьева Е.И., Левицкий Е.Ф., Юмашева А.Л. Применение индивидуального интегрального показателя здоровья в оценке эффективности реабилитационных мероприятий детей с ожирением // Здоровье и качество жизни: материалы III Всероссийской конференции с международным участием. Иркутск-Байкальск, 2018. С. 250–253.

9. Андреев С.Ю., Берестнева О.Г., Гергет О.М., Константинова Л.И., Кочегуров В.А., Марченко В.В., Хохлова Т.Е. Модели и информационные технологии в задачах лечебно-восстановительной медицины Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. 267 c.

10. Андреев С.Ю., Берестнева О.Г., Гергет О.М., Константинова Л.И., Кочегуров В.А., Марченко В.В., Хохлова Т.Е. Модели и информационные технологии в задачах лечебно-восстановительной медицины (монография) // Международный журнал экспериментального образования. 2013. № 9. С. 31–33.

11. Кочегуров В.А., Константинова Л.И., Марченко В.В., Абдулкина Н.Г., Степаненко Н.П. Разработка и применение индивидуального интегрального показателя здоровья пациентов с заболеваниями щитовидной железы // Известия Томского политехнического университета. 2009. Т. 314. № 5. С. 185–189.

Первые работы по применению интегральных показателей для оценки состояния биосистем и, в частности, для измерения уровня здоровья появились более 30 лет назад [1–3], однако их диагностическая эффективность до сих пор не является общепризнанной. Нами было проведено исследование по оценке эффективности реабилитационных мероприятий детей, страдающих ожирением, с помощью индивидуального интегрального показателя здоровья.

Избыточная масса тела и ожирение – это глобальная проблема, с которой человечество столкнулось в ХХ в. Ожирение находится на первом месте среди заболеваний обмена веществ, что в итоге и обусловливает важность исследований в этом направлении. По данным, представленным, Всемирной организацией здравоохранения к началу XXI в. избыточную массу имело порядка 30 % населения планеты.

Избыточный вес и различные степени ожирения неизбежно ведут к различным проблемам, таким как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз и т.д. [4]. Стоит отметить, что особую важность представляет ожирение у детей, так как оно с ранних лет приводит к изменениям во всех внутренних органах. Существуют два основных фактора, которые могут привести к детскому ожирению: алиментарный и эндокринный. Алиментарный фактор связан с неправильным питанием или малоподвижным образом жизни. Эндокринный фактор связан в первую очередь с нарушением работы эндокринной системы, которая отвечает за работу внутренних органов.

В настоящее время существует множество подходов к лечению ожирения, накоплены массивы данных клинико-лабораторных показателей пациентов. В связи с этим актуальной становится задача разработки технологий для оперативной обработки этих массивов и получения новых знаний. Под технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора и обработки данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Помимо этого большое внимание уделяется изучению уровня физической работоспособности, состояние адаптационных возможностей и резистентности организма, эффективность лечебных, оздоровительных и тренировочных мероприятий [5–7]. В 2014 г. Правительством Российской Федерации был сформулирован перечень приоритетных научных задач, для решения которых требуется задействовать имеющиеся ресурсы.

Цель исследования: исследовать возможность применения индивидуального показателя здоровья (ИПЗ) для оценки эффективности курса реабилитационной терапии детей, страдающих ожирением.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования является массив данных, предоставленный специалистами детского отделения ФГБУН «ТНИИКиФ ФМБА», содержащий результаты клинического исследования 298 пациентов. Пациенты – дети в возрасте от 10 до 15 лет, с избыточной массой тела и ожирением. Из них 200 детей (100 мальчиков и 100 девочек) страдали ожирением I–III степени. Контрольную группу составили остальные 98 пациентов (40 мальчиков и 58 девочек), так как были практически здоровы. Всем пациентам с ожирением назначали стандартный комплекс лечения [8].

Для формирования обобщенных показателей оценки состояния организма использовался математический аппарат дифференциальных уравнений. В расчет принимались особенности функционирования биообъектов.

В.В. Марченко с соавторами предложен метод для формирования обобщенных показателей оценки состояния организма, и в частности, введен интегральный показатель здоровья (ИПЗ), значения которого изменяются от 0 до 1.

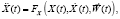

Если обозначить – переменные состояния объекта;

– их значения;

– внешние и внутренние энергетические ресурсы;

Рис. 1. Вид диаграммы Парето

То уравнение динамической системы будет иметь вид

(1)

где FY – векторное силовое поле.

Уравнение (1) можно представить в виде

(2)

где FX – функция движения системы.

Для оценки уровня здоровья может быть использован следующий интегральный показатель [9]:

На основе предложенного подхода была проведена оценка эффективности курса реабилитационной терапии детей, страдающих ожирением.

На первом этапе требовалось определить информативные клинические показатели и значения «нормы» для всех показателей; на втором этапе провести шкалирование показателей и объединить их в интегральный показатель здоровья.

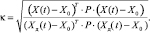

Поиск информативных показателей осуществлялся с помощью диаграммы Парето (рис. 1). Метод Парето основан на отклонении значений показателей больного пациента от значений показателей здорового.

Диаграмма Парето позволяет оценить кумулятивный вклад имеющихся показателей. Основное достоинство данного метода заключается в его наглядности и доступности.

Для корректного построения диаграммы Парето необходимо предварительно определить число отклонений каждого показателя от нормы:

где i – номер показателя;

j – номер пациента;

xji – значение показателя;

(xiн, xiв) – нижняя и верхняя граница нормы.

Использовался процентильный метод определения нормы. В качестве нормы принимается интервал между установленными процентилями (табл. 1).

На основании полученных данных строится диаграмма Парето (рис. 2), где по основной вертикальной оси откладываются процентные доли, по вспомогательной вертикальной оси – накопленная процентная доля и по горизонтальной – названия всех показателей.

Нормы клинических показателей

Источник: applied-research.ru

Криминологические критерии оценки эффективности мер индивидуальной профилактики преступного поведения

В статье рассматривается актуальная проблема – конкретизация критериев эффективности оценки мер профилактики противоправного и антиобщественного поведения граждан. В 2016 г. Правительство РФ установило ответственность органов власти по определению результативности превентивной деятельности и по мониторингу причин и условий правонарушений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Однако до настоящего времени указанная деятельность не ведется, необходимая информация на официальных сайтах правоохранительных органов, администраций субъектов и муниципальных учреждений отсутствует. Автором предпринята попытка определить необходимый перечень критериев оценки эффективности профилактических мер и внесено предложение по возложению части обязанностей по мониторингу криминогенных детерминантов на высшие учебные заведения.

The article deals with the relevant issue of specifying criteria for evaluation of the efficiency of preventive measures taken with regard to addressing unlawful conduct and anti-social behavior of citizens. In 2016, the Government of the Russian Federation compelled authorities to keep control over implementation and evaluation of the preventive activities as well as to monitor reasons and conditions that could cause wrongdoings at the federal, regional and municipal levels. However, this activity has thus far not been carried out, the necessary information is not available on the official websites of law enforcement agencies, administrations of constituent entities and municipal institutions. The author made an attempt to determine the necessary list of criteria for evaluating the effectiveness of preventive measures and made a proposal to assign some of the responsibilities for monitoring crime determinants to higher education establishments.

Обзор статьи

В России формируется превентивное законодательство, появляются органы и учреждения, для которых профилактика правонарушений является основным направлением деятельности. Поэтому в настоящее время актуальность приобретают вопросы оценки эффективности криминологического противодействия преступному поведению. И если полезность профилактического воздействия уголовного законодательства в целом и наказания в частности анализируется и изучается учеными, то анализу продуктивности мер превентивного воздействия должного внимания не уделяется [3; 4, с. 589–592; 9, с. 64–74; 10, с. 26–29].

Обобщая научные публикации, оценочными критериями, позволяющими выяснить эффективность предупредительного воздействия норм уголовного кодекса, являются следующие эмпирические данные: 1) об объеме зарегистрированной преступности; 2) об уровне и величине преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления; 3) о числе лиц, впервые совершивших преступление; 4) о количестве убийств с покушениями; 5) о количестве квалифицированных преступлений против собственности. Результативность норм уголовного наказания в целом зависит от государственной политики, которая должна совмещать кару и ресоциализацию, неотвратимость и разумность репрессии [6, с. 172–179; 7, с. 53–57].

Несколько иная ситуация с оценкой продуктивности и результативности индивидуальной криминологической профилактики преступного поведения. В своей работе А.Э. Жалинский всеобщим критерием эффективности профилактики преступности признавал снижение уровня преступности, а вспомогательными – уровень правомерного поведения лиц, охваченных индивидуальной профилактикой; охват индивидуальной профилактикой; показатели своевременности использования профилактической информации субъектами; состояние преступности на объектах, на которых ведется профилактическая работа; интенсивность профилактической работы [8, с. 87]. Ученые, рассматривающие вопросы специальной криминологической превенции, предлагают к критериям оценки ее эффективности отнести результативность и продуктивность системы уголовного судопроизводства, общей превенции и показатели снижения возможности лица совершить преступление [13, с. 418–423]. Однако в работах преобладают оценочные признаки результативности криминологических мер предупреждения преступного поведения, основанные на опыте пенитенциарной профилактики [2, с. 40–45; 12, с. 108–112].

Некоторые аспекты эффективности правоохранительной деятельности можно установить с помощью анкетирования. Такое мероприятие проводилось студентами Кубанского государственного университета в ноябре–декабре 2019 г. Было опрошено 267 жителей города Краснодара в возрасте 18–65 лет, из которых 45% (122) – мужчины и 54% (145) – женщины.

Результаты проведенного исследования показали, что 26% опрошенных позитивно относятся к полиции, 28% – нейтрально, 45% – негативно; 3,2% респондентов указали в анкете, что в течение последних 5 лет к ним со стороны сотрудников полиции незаконно применялась физическая сила, а к 16,6% – психическое насилие в виде угроз, оскорблений, принуждения. Сталкивались с незаконными действиями со стороны сотрудников полиции 33%, однако 31% интервьюированных считает, что полиция действует в рамках закона и выполняет свои обязанности. Работу органов внутренних дел оценивают неудовлетворительно 27%, но 20,8% опрошенных оказались удовлетворены принятыми сотрудниками полиции по их заявлению (сообщению) мерами, 78,7% (!) опрошенных не знают, кто у них участковый инспектор полиции, 37,7% указали, что не видели по месту своего проживания (микрорайоне) полицейские патрули в течение 3 месяцев.

Список использованной литературы

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1564 «О проведении субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2017. 9 января. № 2 (ч. 2). Ст.

392.

2. Артемьев Н.С. Критерии эффективности работы сотрудников уголовно-исполнительной системы по профилактике пенитенциарной преступности // Уголовно-исполнительное право. 2010. № 1. С. 40–45.

3. Бытько С.Ю. Эффективность предупредительного воздействия уголовного наказания на преступность: теоретический и прикладной аспекты: автореф. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2018. 44 с.

4. Бурлаков В.Н. Возмещение ущерба, причиненного обществу преступной деятельностью, – эффективный способ предупреждения преступлений // Уголовное право: стратегия развития в XXI в.: материалы XVII Международ. науч.-практ. конф. М., 2020. С. 589–592.

6. Гуринская А.Л. Англо-американская модель предупреждения преступности: критический анализ: монография. СПб., 2018. 400 с.

7. Дикаева М.С. Уголовное наказание в России и зарубежных странах: криминологический анализ: монография. М., 2017. 216 с.

8. Жалинский А.Э. Теоретические проблемы профилактики преступлений: автореф. … д-ра юрид. наук. М., 1980 // Российский криминологический взгляд. 2007. № 4. С. 69–98.

9. Милюков С.Ф. Лжедемократизм российской уголовно-правовой политики // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 1. С. 64–74.

10. Милюков С.Ф. Карательно-превентивный потенциал уголовного наказания далеко не исчерпан // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2017. № 2. С. 26–29.

11. Мелешко Н.П. Криминологические проблемы исследования преступности и организации борьбы с ней в современной России // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2010. № 2 (19). С. 12–16.

12. Некрасов А.П. Эффективность мероприятий по профилактике рецидивной преступности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2005. № 1 (25). С. 108–112.

14. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 12.12.2019).

![]()

Статья

Источник: giefjournal.ru

Психологическая профилактика девиантного поведения детей и подростков

Перемены, происходящие в нашем обществе, сегодня с особой остротой обозначили проблему помощи детям и подросткам с отклоняющимся поведением и разработку действенной системы мер профилактики и реабилитации этой группы молодежи.

Поиск эффективности мер социальной профилактики предполагает определение сущности понятия “отклоняющегося поведения”, его видов, факторов, влияющих на накопление отклоняющегося потенциала обучающихся, причин отклоняющегося поведения детей и подростков, а также роли образовательных институтов в решении задач предупреждения отклонений в поведении.

Отклоняющимся (девиантным) поведением принято называть социальное поведение, не соответствующее установившимся в данном обществе нормам.

И.С.Кон уточняет определение девиантного поведения, рассматривая его как систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, права, культуры и морали.

Существующая на сегодня система мер профилактики девиантного поведения неэффективна. Причины:

- приоритет учебных задач перед задачами воспитания в работе с детьми и подростками в образовательном учреждении;

- низкая доступность конкретных технологий профилактической работы для практических работников образования;

- осуществление помощи “трудным детям” преимущественно педагогами-энтузиастами;

- бессистемность и непоследовательность в реализации мер профилактики и реабилитации.

Для того чтобы меры профилактики были более эффективными, необходимо создание следующих условий:

- выявление адекватности применяемых мер профилактики на основе данных социально-педагогического мониторинга;

- научно-методическое оснащение процесса взаимодействия школы, семьи и других социальных институтов по организации работы с детьми с отклоняющимся поведением (организация межведомственного взаимодействия);

- обучение с целью повышения уровня компетентности специалистов.

Девиантное поведение подразделяется на две категории:

- Поведение, отклоняющееся от норм психологического здоровья, подразумевающее наличие явной или скрытой психопатологии.

- Антисоциальное поведение, нарушающее какие-то социальные, культурные и особенно правовые нормы.

Отклонения в поведении детей и подростков могут быть обусловлены следующими причинами:

- социально-педагогической запущенностью, когда дети или подростки ведут себя неправильно в силу своей невоспитанности, сложившихся негативных стереотипов поведения, отсутствия у них необходимых позитивных знаний, умений и навыков;

- глубоким психологическим дискомфортом, вызванным неблагополучием семейных отношений, отрицательным психологическим микроклиматом в семье, систематическими учебными неуспехами, несложившимися взаимоотношениями со сверстниками в коллективе класса, неправильным (несправедливым, грубым) отношением к нему со стороны родителей, учителей, одноклассников;

- отклонениями в состоянии психологического, физического здоровья и развития, вызванные возрастными кризисами, акцентуациями характера и другими причинами физиологического и психоневрологического характера;

- отсутствием условий для самовыражения, незанятостью полезными видами деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и личностных жизненных целей и планов, а также отсутствием конструктивного досуга;

- безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и развивающейся на этой основе социально-психологической дезадаптацией, смешением социальных и личностных ценностей с позитивных на негативные.

Способы профилактики девиантного поведения подростков:

Система профилактики девиантного поведения несовершеннолетних в современных условиях должна учитывать имеющийся положительный опыт и вместе с тем новые требования общества.

Она должна характеризоваться:

а) сочетанием государственных и общественных начал, сил и ресурсов в этой деятельности;

б) сочетанием четырех задач: воздействие на личность, среду, деятельность субъектов воспитания и профилактики, общественное мнение;

в) специализацией информационного фонда, методики, организационных форм и управления, кадров и ресурсов;

г) распределением функций между отдельными участниками профилактической деятельности;

д) определением сферы применения мер воспитания, обеспечения нормальных жизненных условий, социальной помощи и собственно профилактики, включая правовые ее формы;

е) переходом в случае необходимости от преимущественно общевоспитательных к правовым мерам воздействия, обеспечения достаточности и своевременности этого воздействия.

В основе системы профилактики должны лежать законность, справедливость, демократизм, взаимодействие на уровне страны, субъекта федерации, местного самоуправления и между этими уровнями, специализированная законодательная база.

Воспитание и профилактика -взаимодействующие, но не тождественные сферы; поэтому, в частности, нельзя ожидать от образовательных учреждений решения общевоспитательными средствами задач, которые требуют специализированных средств.

Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних, как непрерывно действующая система, имеет следующие основные этапы:

а) оздоровить среду и оказать помощь несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания, еще до того, как отрицательное действие этих условий существенно скажется на поведении таких лиц (этап ранней профилактики);

б) не допустить переход на преступный путь и обеспечить исправление лиц со значительной уже степенью дезадаптации, совершающих правонарушения непреступного характера (этап непосредственной профилактики);

в) не допустить переход на преступный путь и создать условия для исправления лиц, систематически совершающих правонарушения, характер и интенсивность которых указывают на вероятность совершения преступления в ближайшем будущем (этап профилактики предпреступного поведения).

Способами профилактики являются:

1. Обеспечение эффективного участия семьи. Это связано с развитием помощи семьям, воспитывающим подростков в условиях ниже прожиточного минимума, в условиях отсутствия одного из родителей, болезни или продолжительного отсутствия родителей по характеру работы; защиты семей с подростками от материальных и моральных последствий безработицы родителей или вынужденной смены мест работы; формированием в условиях, когда многие семьи растерялись, потеряли четкие представления о месте и задачах семьи в воспитании подростков, знаний прав и обязанностей в этой сфере, способов их осуществления, возможностей получения помощи от государственных органов, органов местного самоуправления и общественности в случаях, когда надо защитить права подростков или пресечь негативное влияние на них.

2. Существенное значение имеет эффективная помощь в создании жизненной перспективы для подростков с физическими и психическими аномалиями. Поскольку вероятность девиантного поведения у них в 4-5 раз выше, чем в среднем у несовершеннолетних, из-за неадаптированности в нормальной среде, расширение сети учреждений, социальной, медицинской и психологической их адаптации, как и консультационной помощи семье, имеющей таких подростков, относится к числу первоочередных задач.

3. Совершенствование деятельности образовательных учреждений. Это связано с предложениями по восстановлению роли школы в жизни подростков на основе педагогики, диалога и сотрудничества, совместной деятельности с семьей, качественного повышения квалификации, культурного и нравственного уровня педагогов и создания для них материальных условий и психологической атмосферы, которые стимулировали бы их закрепление в школе и реализацию воспитательного потенциала образовательного учреждения.

4. Деятельность органов, способствующих трудоустройству подростков, не продолжающих учебы, и их трудовой адаптации. В современных условиях особенно важно обеспечить сохранение преимуществ в приеме на работу подростков, особого порядка их увольнения (исключения из образовательных учреждений); сохранение специальных должностных лиц по работе с подростками на предприятии, а также материального и морального поощрения.

5. Деятельность учреждений, организующих досуг несовершеннолетних с выделением специальных задач в отношении подростков из неблагополучных семей, других групп риска. В настоящее время наиболее актуальны мероприятия, которые должны возобновить деятельность сети клубных (культурно-воспитательных, спортивных) учреждений для несовершеннолетних. Одновременно через благотворительность, добровольные фонды, общественные организации. С учетом того, что места формирования группировок несовершеннолетних по месту жительства — это районы с особо низким уровнем культуры и возможностей досуга молодежи, перечисленные выше мероприятия еще более актуализируются в качестве социальной основы профилактики.

6. Развитие службы социальной защиты и помощи семье и несовершеннолетним. Закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» выделяет в качестве одного из приоритетных направлений деятельности социальной службы помощь, поддержку, защиту несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации, связанной с сиротством, безнадзорностью, малообеспеченностью, конфликтами и жестоким обращением в семье, отсутствием постоянного места жительства. В этой связи в перечне учреждений социального обслуживания предусматриваются территориальные центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты, детские дома-интернаты для детей с физическим недостатками.

7. Участие добровольных фондов, общественных организаций, общественных объединений и движений. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что социальная защита семьи и несовершеннолетних, поддержка и помощь детям из групп риска в значительной степени может осуществляться (включая подготовку и оплату кадров социальных работников) на базе этих организаций и объединений. К числу мер ранней профилактики относятся: обучение родителей; устройство детей в группу продленного дня; материальная помощь из средств социальной службы; беседа о правах и обязанностях родителей; рассмотрение компетентными органами материалов о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей; направление на лечение и т.д. Выявление семей, нуждающихся в помощи, и семей, в отношении которых необходимо принять меры воздействия в целях обеспечения нормальной обстановки, осуществляют органы социальной защиты и помощи семье и несовершеннолетним во взаимодействии с образовательными учреждениями и общественными объединениями.

Таким образом, ранняя профилактика осуществляется и с помощью некоторых запретительных и ограничительных мер (например, маркировка на изданиях СМИ, запрет продажи алкогольных напитков детям и подросткам), а также с помощью правовой и педагогической пропаганды.

Негативной тенденцией в жизни общества является кризис института семьи, нивелировка понятия нравственных ценностей и моральных норм, следствием чего является неуклонный рост количества социальных сирот, рост детской безнадзорности, преступности. Понятие девиантное поведение превратилось в широко применяемое в педагогике.

Девиантное поведение в педагогической практике обыкновенно соотносимо с понятием трудный подросток.

В настоящее время трудным подросткам или подросткам с девиантным (отклоняющимся) поведением уделяется достаточно много внимания специалистов. Психологический портрет трудного подростка, подаваемый в современной литературе, выглядит примерно так: «Подросток с девиантным поведением агрессивен, тщеславен, упрям, эмоционально неуравновешен, апатичен, не приемлет общественных норм. Поведение имеет импульсивный характер, система ценностей подменена групповыми нормами, ориентирована на досуг».

Хотелось бы отметить, что к «трудным детям» относят различные категории подростков. Это и педагогически запущенные дети и социально дезадаптированные и трудновоспитуемые, к которым часто относят акцентуированных подростков, конфликтных, подростков с высоким уровнем негативизма, демонстрирующих нонконформистские тенденции в поведении.

Также, к девиантам относят и подростков с антисоциальной направленностью. Все эти категории подростков обычно объединяются в одну группу — подростки с «отклоняющимся поведением». Различные составляющие приведенной нами характеристики в той или иной степени действительно свойственны различным категориям трудных подростков. Вместе с тем, объединение их в оду группу как бы предопределяет ожидание отклоняющегося поведения и проявления характеристик, соответствующих негативным ожиданиям. Данная схема соотносима с теорией стигматизации, объясняющей появление и закрепление девиантного поведения следствием того, что социальная группа наклеивает на личность соответствующие ярлыки путем соотнесения действий конкретного человека с определенными ожиданиями (первичная девиантность), создается репутация, которая вынуждает индивида придерживаться девиантной роли (вторичная девиантность).

Таким образом, относя подростка к группе «трудных детей» мы даем ему возможность усугублять свою девиантность.

Исполнитель: Шарыпова О.А. педагог-психолог кабинета мед. профилактики

Список использованной литературы:

1. Волков П.Б. Роль воспитательной системы интернатного типа в развитии способности регуляции аффектов у подростков – сирот с аддиктивным поведением // Психологическое сопровождение образовательного процесса: состояние, проблемы, перспективы. Материалы V Психологических чтений Всероссийской научн. –практ. конфер:Уфа: БГПУ,2008 – 130 с

2. Клейберг Ю.А. Девиантология. Хрестоматия.СПб: Питер, , 2010

3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл; Изд. Центр «Академия», 2004

4. Москаленко В.Д., Шибакова Т Л. Аддиктивное поведение в семьях больных алкоголизмом // Наркология. 2003. № 9. С. 14-17.

Источник: www.hmkpnb.ru