Источник: Журнал «Руководитель автономного учреждения» Установление в эффективных контрактах четких критериев эффективности, на основе которых можно реально оценить результат работы того или иного сотрудника и назначить ему стимулирующие выплаты соответствующего размера, на практике по-прежнему вызывает затруднения. Свой подход к решению этой проблемы предложило Минкультуры.

Федеральное министерство выпустило методические рекомендации [1] , в которых наглядно показало, что такое взаимоувязка показателей от федерального уровня до конкретного работника. О введении в отраслях социальной сферы взаимоувязанных систем показателей эффективности от федерального уровня до конкретного учреждения и работника говорилось достаточно давно.

В частности, на необходимость такого шага в целях совершенствования системы стимулирующих выплат в учреждениях указывалось в разд. IV Программы [2] , утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р (далее – Программа № 2190-р).

Критерии качества на ранних стадиях разработки ПО — Мохамад Кассаб

Однако как именно общие целевые ориентиры, установленные на федеральном уровне, могут трансформироваться в конкретные показатели, применимые в работе учреждений и их сотрудников, дополнительно не разъяснялось. Данный пробел восполнило Минкультуры, предложив методику «перевода» показателей «от общего к частному». И хотя рекомендации предназначены для использования учреждениями культуры и их учредителями, они также могут пригодиться учреждениям иного профиля деятельности. Остановимся на основных положениях данной методики и подкрепим их нормативной базой, относящейся к разным отраслям.

Где искать показатели?

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (отражает востребованность у населения государственных и муниципальных услуг в сфере культуры);

- прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом (демонстрирует успешность вовлечения учащихся и воспитанников образовательных учреждений в культурную деятельность);

- прирост числа российских лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году (свидетельствует о повышении уровня профессионального мастерства российских участников данных конкурсов и фестивалей); и др.

В свою очередь, госпрограмма «Развитие образования» устанавливает, например, такие целевые показатели:

- доступность дошкольного образования;

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими его результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими его результатами;

- удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности;

- охват населения программами дополнительного профессионального образования.

Ориентиры для развития учреждений, а значит, повышения эффективности их деятельности заданы и в других документах федерального, регионального и муниципального уровня. В частности, дорожные карты, разработанные в отраслях бюджетной сферы [4] , содержат свои системы показателей, уточняющие индикаторы из госпрограмм.

Как оценить эффективность сотрудника

Следующий уровень – ведомственные перечни государственных (муниципальных) услуг (работ), сформированные учредителями [5] . В данных перечнях указаны наименования услуг, категории потребителей, единицы измерения услуг и показатели, характеризующие их качество. Эти пункты соответствуют целевым ориентирам, заданным в госпрограммах, и являются основными показателями эффективности деятельности учреждений. Важно, что показатели, приведенные в перечнях, количественно измеряемы и могут быть подвергнуты сравнению по аналогичным отчетным периодам (месяц, квартал, полугодие, год).

Затем идет еще более близкий к учреждениям уровень – установление учредителем государственного (муниципального) задания. Оно определяет «адресные» целевые показатели эффективности работы для каждого конкретного учреждения.

На этой основе и базируется эффективный контракт, заключаемый с руководителем и сотрудниками учреждений. Целевые ориентиры из госзадания либо находят прямое отражение в указанном контракте (такое возможно в случае с руководителем, эффективность работы которого зачастую приравнивается к эффективности деятельности учреждения), либо дробятся в более частные показатели (для работников).

Взаимосвязь показателей эффективности, установленных в федеральных нормативных актах и спускающихся до уровня конкретного сотрудника учреждения, представим в виде схемы.

Государственное (муниципальное) задание

Таким образом, выстраивается единая система показателей эффективности. В ней определены цели, задачи и индикаторы развития той или иной отрасли, меры по их достижению на уровне учреждений и механизм доведения показателей деятельности до каждого работника. В свою очередь, выполнение параметров, установленных работнику и учреждению, способствует достижению общих целей, указанных в госпрограммах и «дорожных картах».

Критерии для руководителей

Установление показателей на верхних четырех уровнях, отображенных в схеме, относится к полномочиям органов власти и учредителей. До учреждений показатели эффективности, как правило, доводятся в соответствующих графах государственного (муниципального) задания (либо в соглашении о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания). Однако сложности зачастую возникают именно при «переводе» показателей на нижний уровень, то есть при установлении критериев в эффективных контрактах.

Для первых лиц учреждений критерии эффективности также определяет учредитель. Эти позиции напрямую влияют на размер стимулирующих выплат, условия получения которых должны быть отражены в трудовом договоре с руководителем (типовая форма договора утверждена Постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 329). Подобная взаимосвязь будет способствовать повышению эффективности работы руководителя, а значит, реализации целей и задач, поставленных перед учреждением.

Минкультуры в рассматриваемых рекомендациях отмечает, что показатели эффективности учреждений, обеспеченные статистическим учетом, служат основой для разработки соответствующих критериев для руководителей и дезагрегируются в показатели эффективности деятельности основной категории работников. Преобразование укрупненного показателя в исходные составляющие (то есть дезагрегирование) и составляет суть предложенной министерством методики.

Впрочем, эффективность работы руководителя все же определяется исходя из достижения показателей, поставленных перед учреждением на соответствующий период, а также исходя из использования материальных ресурсов и трудового капитала учреждения (иными словами, показатели эффективности в этом случае обычно не дезагрегируются). И здесь важно учесть показатели в двух плоскостях:

- обязательное достижение объемных показателей за счет финансовых возможностей учреждения (бюджетные ассигнования, средства, полученные от оптимизационных мероприятий, средства от приносящей доход деятельности);

- обязательное достижение качественных показателей за счет более эффективного использования всех ресурсов учреждения (материальных, финансовых возможностей, а также трудового капитала и человеческого фактора).

Выполнение данных требований служит основанием для начисления руководителю стимулирующих выплат в установленном объеме.

Кроме того, чтобы объективно оценить труд первых лиц учреждений, учредителям, по мнению Минкультуры, при разработке положений об оплате труда руководителей подведомственных учреждений целесообразно предусмотреть:

- достижение показателей государственного задания, иных целевых показателей деятельности учреждения, включая рост средней зарплаты работников в отчетном году по сравнению с предшествующим годом, обеспечивающий достижение запланированных соотношений средней зарплаты работников учреждения и средней зарплаты по региону [6] ;

- определение личного вклада руководителя в выполнение основных задач и функций, предусмотренных уставом учреждения (здесь целесообразно выделить показатели, которым руководитель должен придавать приоритетное значение, и требовать от руководителя отчета о проделанной работе);

- оценку степени успешности и добросовестности исполнения руководителем должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором (принимаются во внимание факторы, влияющие на создание в учреждении благоприятного социального микроклимата, успешное решение руководителем конфликтных ситуаций и противоречий, повышение квалификации работников и др.).

Критерии для замов и начальников подразделений

Разработка показателей эффективности конкретных работников, увязанных с показателями деятельности учреждения, является прерогативой руководителя учреждения. Согласно положениям разд. IVПрограмма № 2190-р такие показатели устанавливаются локальными нормативными актами учреждений, коллективными договорами, соглашениями и трудовыми договорами.

При разработке данных критериев руководителю нужно учесть, что показатели эффективности деятельности учреждения достигаются посредством индивидуальной работы каждого сотрудника, а также посредством их совместной деятельности. Поэтому и возникает необходимость дезагрегировать одни показатели в другие.

В частности, при определении критериев для заместителей руководителя и начальников структурных подразделений предлагается учитывать распределение направлений деятельности между руководящими работниками. А поскольку в данном случае должны оцениваться результаты коллективного труда, для руководящего звена следует устанавливать как агрегированные (определенные учреждению в государственном или муниципальном задании), так и дезагрегированные показатели. При необходимости можно суммировать дезагрегированные показатели эффективности работников соответствующего подразделения.

Например, если в госзадании театру установлен показатель «Средняя заполняемость зала на стационаре (основная сцена), за исключением экспериментальных спектаклей (%)», в работе по его достижению будут участвовать в том числе заведующий отделом по работе со зрителем, начальник отдела продаж, руководитель пресс-службы. Дл этих сотрудников данный показатель может трансформироваться в следующие: «Количество зрителей согласно проданным билетам (по плану/фактически)», «Количество мероприятий по информационной работе со зрителями (по плану/фактически)».

Критерии для работников

В отношении показателей эффективности работы сотрудников Минкультуры предлагает также применять два уровня их исчисления и, соответственно, оценки при оплате труда:

- нормативный (входит в условия оплаты по должностному окладу);

- стимулирующий (предусматривает различные стимулирующие выплаты за достижение параметров, превышающих нормативные уровни выполнения трудовых обязанностей).

В качестве показателя эффективности может выступать уровень исполнения работником своих должностных обязанностей (норм труда). Как правило, индивидуальная эффективность сотрудника сравнивается со средними значениями по учреждению и в случае их существенного превышения стимулируется установлением работнику на определенный период надбавки за высокие достижения в труде.

Помимо этого могут использоваться дополнительные критерии (в случае, когда степень их проявления у сотрудника превышает средние показатели):

- инициативность;

- сокращение сроков исполнения работы против установленных сроков;

- содействие достижению общих результатов деятельности подразделения, в котором работает сотрудник;

- передача опыта работы другим членам коллектива;

- похвальные отзывы о сотруднике со стороны потребителей услуг учреждения; и др.

Доводить установленные показатели до конкретных работников следует в виде приложения к трудовому договору [7] и по необходимости в составе их должностных (рабочих) инструкций.

Метод дезагрегирования

Суть данного метода, применяемого прежде всего при установлении показателей эффективности работников, заключается в том, чтобы выявить в составе должностной инструкции конкретного сотрудника виды работ или трудовую функцию, непосредственно влияющие на выполнение соответствующего показателя. Количественные и качественные характеристики работ, определяющие результативность труда специалиста, и принимаются в качестве дезагрегированных показателей его эффективности.

Минкультуры приводит пример дезагрегирования. Одним из показателей, установленных для оценки деятельности культурно-досуговых учреждений, является число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением (единиц). Выполнение данного показателя зависит от работников следующих должностей: специалист по методике клубной работы, режиссер массовых представлений, менеджер по культурно-массовому досугу, культорганизатор, руководители клубных формирований, распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки. Для этих работников может быть установлен такой показатель их деятельности: «Количество (доля) культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или проведенных с участием работника (по плану/фактически)». Данный критерий, как и показатель по учреждению, имеет количественное измерение.

В отношении конкретного работника может быть установлено сразу несколько дезагрегированных показателей. К примеру, для руководителей клубных формирований критерии могут быть следующими.

Дезагрегируемый показатель

Показатель деятельности, установленный для работника

Количество участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом (%)

Количество обслуживаемых специалистом постоянных посетителей, в том числе на платной основе (по плану/фактически)

Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением (единиц)

Количество (доля) культурно-досуговых мероприятий, подготовленных или проведенных с участием работника (по плану/фактически)

Доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи в общем объеме мероприятий учреждения (%)

Количество обслуживаемых специалистом постоянных посетителей – детей, в том числе на платной основе (по плану/фактически)

Число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей (человек)

Количество членов соответствующих клубных формирований, участвовавших в международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах и фестивалях (человек)

Условия стимулирования

На основе сведений о выполнении показателей эффективности работникам назначаются стимулирующие выплаты. Для этого учреждению следует принять соответствующее положение, в котором прописаны порядок и условия осуществления подобных выплат.

В положении, например, можно указать, что премии выплачиваются на основании:

- представленных отчетных данных по выполнению показателей эффективности работы сотрудника за отчетный период (месяц, квартал, год);

- установленных сроков представления отчетов;

- пояснительной записки, в которой описана выполненная работа по достижению каждого показателя и указаны причины снижения (увеличения) выполнения показателей.

Отчеты, как правило, представляют руководители соответствующих структурных подразделений или заместители руководителя, курирующие то или иное направление деятельности учреждения, а решения о выплате премий принимает специально созданная комиссия. Если работник выполнил все целевые показатели, ему устанавливается максимальная сумма оценочных критериев и, соответственно, выплачивается премия в полном размере (100%). Если показатели не выполнены или выполнены не полностью, размер премии уменьшается пропорционально сумме набранных оценочных критериев.

Заключение

Обобщим сказанное. Для перехода на эффективные контракты с работниками учреждению необходимо иметь:

- государственное (муниципальное) задание и целевые показатели эффективности работы, утвержденные учредителем;

- систему оценки эффективности деятельности работников (совокупность показателей и критериев, позволяющих оценить количество и качество затраченного труда). При разработке такой системы можно использовать метод дезагрегирования;

- систему оплаты труда, учитывающую различия в сложности выполняемой работы, а также количество и качество затраченного труда.

Затем необходимо внести в трудовые договоры с работниками (например, посредством заключения дополнительного соглашения) подробно конкретизированные (с учетом отраслевой специфики) должностные обязанности, показатели эффективности и условия начисления стимулирующих выплат. При этом важно помнить, что в силу требований ТК РФ работники ответственны перед работодателем только за выполнение установленных им трудовых обязанностей, изложенных в должностных (рабочих) инструкциях и зафиксированных в трудовых договорах.

[1] Методические рекомендации по взаимоувязке системы отраслевых показателей эффективности деятельности в сфере культуры от федерального уровня до конкретного учреждения и работника утв. Циркулярным письмом Минкультуры РФ от 05.08.2014 (опубликовано на официальном сайте ведомства mkrf.ru).

[2] «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы».

[3] См., например, государственные программы по развитию культуры и туризма, образования, здравоохранения, спорта, утв. соответственно постановлениями Правительства РФ от 15.04.2014 № 317, № 295, № 294, № 302.

[4] Например, на федеральном уровне распоряжениями Правительства РФ утв. «дорожные карты» в сфере культуры (от 28.12.2012 № 2606-р), образования и науки (от 30.04.2014 № 722-р), здравоохранения (от 28.12.2012 № 2599-р).

[5] Для федеральных государственных учреждений ведомственные перечни утв., например, приказами Минкультуры РФ от 15.12.2010 № 781, Минздрава РФ от 24.12.2013 № 1058н, Минспорта РФ от 14.10.2013 № 801, а также Минобрнауки РФ от 18.07.2014 № АП-47/18.

[6] Данное требование соответствует положениям п. 9 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583.

[7] Примерная форма трудового договора с работником учреждения, учитывающая принципы эффективного контракта, дана в приложении 3 к Программе № 2190-р.

- оценка персонала

- оценка работы персонала

- показатели эффективности

Источник: www.klerk.ru

Оценка эффективности персонала: методы и критерии оценки

На успешность и стабильность деятельности любой компании влияет эффективность работы её сотрудников. Кто-то реально отрабатывает свою заработную плату, а кто-то только создаёт видимость активной работы, занимаясь личными делами. Определить, как действия каждого работника влияют на производительность компании, помогает оценка эффективности персонала. Она показывает, насколько работник соответствует занимаемой должности, насколько уровень его заработной платы соответствует его вкладу в развитие компании.

В ходе исследования учитывают:

- объём работы, выполненный сотрудником;

- её сложность;

- соответствие выполненных задач должностным обязанностям;

- результаты работы и время, потраченное на её выполнение.

- затраченные ресурсы.

Оценка сотрудников позволяет достичь следующих целей:

- Определить навыки, способности, профессиональный уровень исполнителей.

- Сделать правильные кадровые перестановки.

- Усовершенствовать систему KPI и мотивации, действующую в компании.

- Устранить хаос и беспорядок в кадрах.

На основании результатов оценки можно принять многие стратегические решения, несущие потенциальную пользу для компании. Например:

- Построить матрицу продвижения сотрудников.

- Разработать систему чек-листов, основанную на реальном уровне знаний персонала.

- Составить план обучения, повышения квалификации работников. Заключить договора с обучающими организациями.

- Выявить кандидатов на руководящие должности, которые могут из линейных работников перерасти в грамотных руководителей.

- Проанализировать рабочие процессы, определить слабые места в бизнес-стратегии компании.

Проводить предварительную оценку персонала необходимо уже на стадии найма. Это поможет определиться с будущим составом рабочей команды, установив минимальный список требований к соискателям. После принятия сотрудника в штат компании его регулярно проверяют на соответствие занимаемой должности.

Оценка работы персонала необходима, если в компании наблюдается постоянный отток кадров, снижается производительность труда. Или в случае, когда сотрудники жалуются на плохие условия труда, неуважительное отношение, низкую зарплату.

Оценку персонала выполняют в следующих случаях:

- В кадровом планировании.

- При подборе персонала компании.

- При организации тренингов, обучения для менеджеров.

- Для составления кадрового резерва.

Анализ показателей, характеризующих эффективность использования персонала, позволяет предприятию нанимать на работу людей с нужным квалификационным уровнем, знаниями и способностями. Это позволяет значительно сократить расходы на услуги посредников, занимающихся подбором персонала, уменьшить количество собеседований в компании.

Повысить эффективность каждого сотрудника можно при:

- Обоюдном желании к труду. Чтобы каждый член команды работал с полной отдачей, руководитель должен обрисовать ему перспективу возможного роста и вознаграждения в виде премий или бонусов. Это даст положительный эффект обеим сторонам. Работник улучшит своё благосостояние, а организация получит дополнительную прибыль благодаря рациональному использованию трудовых ресурсов.

- Превращения личной корысти подчинённого в инструмент повышения его эффективности. Узнав интерес конкретного человека, можно использовать его в качестве мотивации.

- Заинтересованности руководителя в успехах персонала. Если члены коллектива будут чувствовать себя «важными» и полезными компании, они приложат максимум усилий, чтобы оправдать оказанное доверие.

- Создании комфортных условий на рабочем месте.

Оценивать компетенцию, качество работы персонала нужно регулярно. Это понимает каждый представитель бизнеса. Но как это сделать правильно? Ведь человек может вполне справляться со своими обязанностями, но при этом постоянно отвлекать коллег, прося у них помощи. Или не укладываться в установленные сроки.

По этой причине эффективность каждого работника определяют на основе многих показателей, включая трудозатраты и время, потраченное на работу.

В Японии, например, этот показатель определяется исходя из способностей каждого работника. В российских компаниях применяют комплексный подход, используя систему поощрений и наказаний или KPI.

На основании оценки результативности персонала разрабатывают систему бонусов и вознаграждений. Принимают решения об их переводе на новые должности или увольнении.

Критерии оценки эффективности персонала

Чтобы правильно оценить эффективность работника, нужно рассматривать его рабочие, личностные, поведенческие характеристики. Для этого применяются критерии оценки деятельности, определяющие, как должна выполняться каждая функция. Критерии разрабатываются руководителями компаний совместно с представителями службы HR менеджмента или вместе с подчинёнными.

Совместная разработка оценочных критериев несёт массу положительных моментов для компании. Они будут понятны управляющему персоналу и исполнителям. Не вызовут отторжения у исполнителей. Будут основываться на особенностях каждого конкретного рабочего процесса.

По охвату, способу оценки критерии делят на:

- Общеорганизационные и специализированные.

- Количественные (оцениваются достигнутые результаты) или качественные(учитываются индивидуальные качества работника и качество выполненной им работы).

- Объективные (стандарты, утверждённые для каждого рабочего процесса) или субъективные (формируются на основании мнений экспертов).

- Интегральные или простые.

Разработка критериев оценки начинается с определения списка должностей. Затем определяются функциональные обязанности отобранных групп. Анализируется возможность применения критериев для каждого конкретного случая. Учитывается количество информации об объекте исследования, уточняется важность каждого критерия, применяющегося в оценке персонала.

Оценка компетенции

Изучает профессиональные, личные качества и знания сотрудников. В данную категорию входят:

- Профессиональные навыки. Оцениваются на основании тестов, экзаменов, соблюдением нормативов, утверждённых в отрасли.

- Коммуникативные навыки. Помогают определить место сотрудника в коллективе. Лидер или аутсайдер? Конфликтный или лояльный к коллегам? Получить эту и другую информацию о сотруднике можно из психологических тестов и интервью, проводимых кадровой службой.

Также оценка компетенции включает выполнение должностных обязанностей, отношение к работе, трудовую дисциплину и лояльность к компании.

Результативность персонала

Результаты работы каждого исполнителя сравниваются с запланированными для его должности показателями. Перед тем, как оценивать деятельность работника, ему ставят конкретные задачи. Результативность измеряют в объёме продаж за месяц. Также она может отображаться в количестве реализованных проектов или заключённых сделок за отчётный период.

Ключевые оценочные показатели (KPI или Key Performance Indicators) выражаются в процентном отношении:

- продаж к количеству обработанных звонков;

- количеству повторных обращений клиентов к общему их количеству в базе;

- результатов к израсходованным ресурсам.

Для оценки результативности методом KPI используют таблицу, разделённую на две колонки. В одной из них записывают критерии оценки (количественные или качественные, индивидуальные или командные). Во второй графе указывают компетенции, утверждённые для этой должности. Руководитель подразделения присваивает выбранным показателям цифровые значения 0 или 1, ориентируясь на собственные наблюдения. Числовые значения в каждой строке таблицы должны быть равны единице.

Эффективность показателей KPI имеет три уровня:

- Базовый (исходная точка, от которой ведётся отсчёт результата).

- Нормальный (обязательный к исполнению при любых условиях).

- Целевой или идеальный (к которому должны стремиться все работники).

Показатели KPI оцениваются по окончанию отчётного периода. Оценка качественных значений производится по 100 балльной шкале. Количественные показатели измеряются по метрической системе. Для определения частного результата сотрудника применяется формула:

(Фактические данные минус базовый KPI /Норма минус база) × 100 % = результат в процентах.

Полученные данные показывают, насколько работник выполнил или перевыполнил установленную для него норму. Если KPI выше 100 %, результативность сотрудника высокая. Если этот параметр ниже 100 % — это свидетельствует о том, что персонал работает неэффективно.

В каждой организации разрабатываются собственные критерии оценки, учитывающие её специфику.

Методы оценки работы персонала

Для определения результативности сотрудников компании применяются различные методы. По направлению, способу оценки они бывают:

Качественными. По-другому их называют описательными. Сюда входит:

- Матричный метод. Характеристики исполнителя сравниваются с эталонной моделью, соответствующей его должности.

- Оценка выполнения задач. Подразумевает ответ на вопрос, как сотрудник справляется со своей работой?

- Метод системы произвольных характеристик. Иначе его называют методом крайностей. Руководитель или представитель кадровой службы составляет список достижений и промахов сотрудника, и делает выводы об его профпригодности.

- «360 градусов». Оценку деятельности сотрудника дают коллеги по работе, его непосредственный руководитель и сам подчинённый. Информация о подчинённом собирается при помощи опросника, состоящего из вопросов, разбитых на отдельные блоки, касающиеся деятельности сотрудника.

- Групповая дискуссия. Проводится в форме прямого обсуждения результатов труда сотрудника с руководством и приглашёнными экспертами. Используя этот метод, можно наглядно оценить стрессоустойчивость работника, навыки общения с персоналом и управляющим звеном. В процессе обсуждения вопросы могут задавать обе стороны.

Количественными. Выражаются в цифрах. Дают более объективное представление о полезности каждого члена рабочего коллектива. К ним относят:

- Метод балльной оценки. Сотрудник получает баллы за выполненную работу по 10-ти или 5-ти балльной шкале. В конце отчётного периода (месяца, квартала или года) они складываются между собой и анализируются.

- Метод свободной балльной оценки. Квалификация, навыки и характеристики работника оценивает экспертная комиссия. На основании их суммы составляется итоговый рейтинг.

- Ранговый метод. Из руководителей отделов создаётся комиссия, составляющая своеобразный рейтинг сотрудников, исходя из их результативности и полезности. После сравнения данных из разных источников, работников, находящихся в конце списка, увольняют или переводят на менее оплачиваемые должности.

Комбинированными. Объединяют количественные и качественные методы. Дают самую полную и объективную оценку деятельности сотрудников. Это:

- Метод суммы оценок. Все характеристики работника оценивают по установленной шкале. На основании полученных данных выводят средний показатель, который сравнивают с эталоном, принятым для этой должности.

- Система группировки. В зависимости от результативности, сотрудников объединяют в общие группы, состоящие из лидеров, «середняков» и аутсайдеров. Затем принимают решения, кого уволить или перевести в высшую группу.

Перечисленные технологии дают неполную оценку деятельности персонала или его социально-психологических качеств. Поэтому в последнее время популярность приобрели комплексные методы, основанные на сочетании всех оценочных подходов.

Методы оценки компетенций

Данные способы анализа применяются для глубокого изучения профессиональных качеств сотрудников с целью эффективного использования кадрового потенциала компании. На их основе рассчитывают способы повышения производительности труда на предприятии, разрабатываются мероприятия по сокращению расходов на заработную плату некомпетентных работников. К числу данных методов относят:

- Аттестацию. Включает оценку квалификации, практических и теоретических навыков сотрудника. Анализ результатов его труда, личностных и профессиональных характеристик. Проводится на основании стандартов, утверждённых для каждой должности и специальности, по заранее утверждённому плану с периодичностью три, два или один раз в год. Руководитель компании имеет право аттестовать всех работников, кроме топ-менеджеров, работников со стажем меньше года или беременных сотрудниц.

- Центр оценки или ассессмент-центр. Состоит из трёх этапов: подготовки, разработки сценария и самой процедуры оценки, состоящей из деловых игр, групповых дискуссий, интервью и тестов. Применение данного метода даёт объективную картину соответствия кадрового состава целям, структуре и политике компании. Из-за сложности реализации, эта методология используется, в основном, в крупных компаниях.

- Тестирование. Производится на основе профессиональных и психологических тестов. Помогает выявить уровень знаний сотрудника, их соответствие занимаемой должности, а также его личностные характеристики.

- Интервью. Составляется ряд вопросов, на которые должен ответить сотрудник. Может проводиться в свободной или структурированной форме. Максимальный эффект даёт структурно-поведенческое интервью, предлагающее кандидату на должность смоделировать определённую ситуацию, возникшую в его профессиональной деятельности, найти из неё выход и дать оценку своей роли.

- Экспертную оценку. Профессиональные и личностные качества сотрудников оцениваются привлечёнными или собственными специалистами компании.

- Деловые игры. Создаётся модель реальной деловой ситуации. В ходе игры работник проявляет свои профессиональные и личные качества, показывает умение работать в команде. Демонстрирует стрессоустойчивость, способность быстро реагировать на изменения рабочей ситуации.

Применяя данные методы для оценки эффективности персонала, важно, чтобы они были объективными и доступными для понимания.

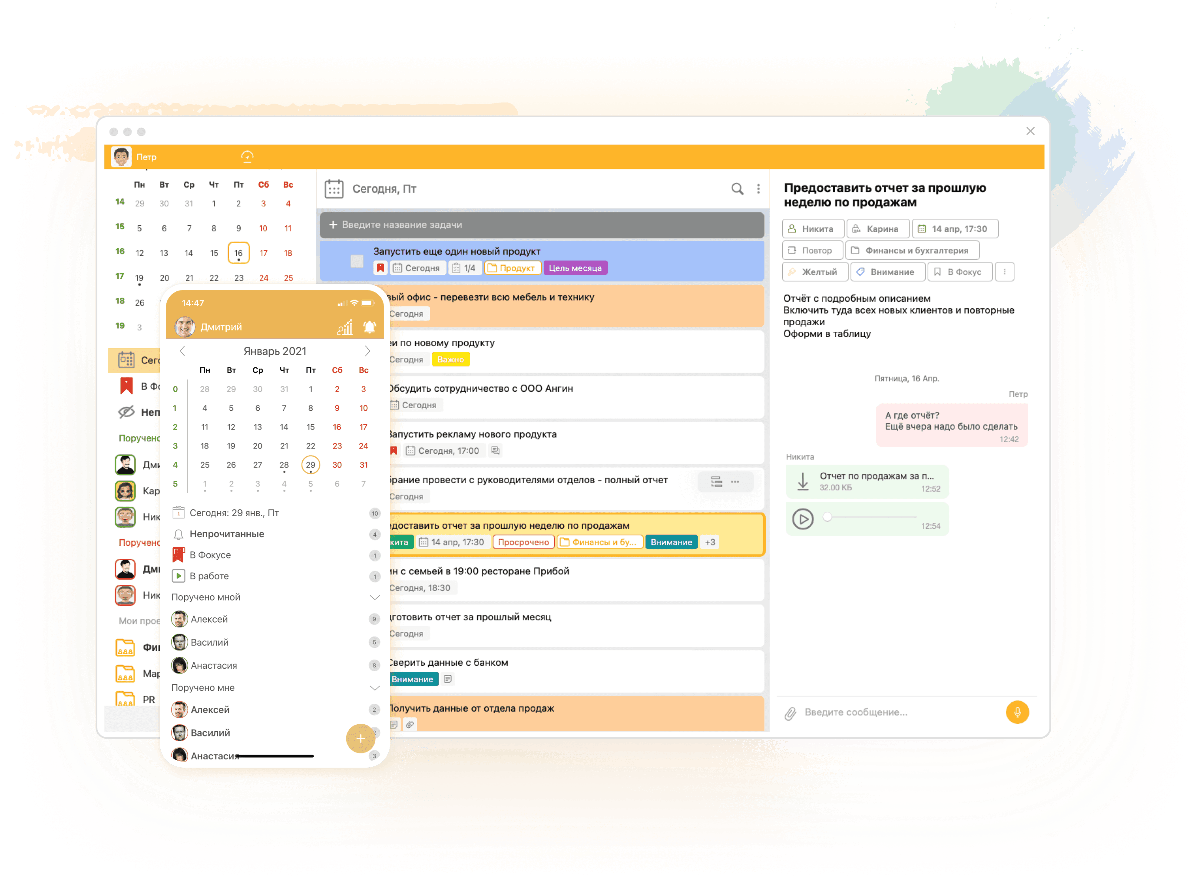

Применение программы ЛидерТаск для оценки эффективности персонала

Оценка деятельности, результативности сотрудников компании – сложный процесс, требующий больших затрат времени и терпения от представителей руководящего звена. Чтобы сделать работу персонала успешной, важно ставить перед сотрудниками понятные и достижимые цели. Контролировать исполнение задач и давать соответствующую оценку действиям исполнителя.

Надёжным помощником в организации рабочего времени персонала станут специализированные программы, разработанные для систематизации и оперативного решения любых задач. Например, современный планировщик ЛидерТаск от российских разработчиков, получивший множество положительных оценок пользователей за эффективность и комфортность использования.

Залог успешной работы любого коллектива – рациональное распределение задач компетентным сотрудникам. Чтобы добиться эффективности от работников необходимо:

- поручать им работу, соответствующую их профессиональным навыкам, умениям и опыту;

- наделять исполнителей полномочиями, соответствующими их рангу;

- закреплять за каждой группой руководителя.

Полезность, результативность работников нужно контролировать. Это удобнее сделать с инструментами ЛидерТаск:

- удобной системы постановки и контроля задач. Добавление задачи в систему, назначение ответственного, установка срока её исполнения выполняются в несколько кликов.

- Наглядного отображения эффективности персонала. Руководитель может увидеть результаты деятельности каждого сотрудника на графике или в статистических отчётах и сделать соответствующие выводы.

- Расстановки задач по приоритету. Важным заданиям присваивается особый статус. Это позволяет не отвлекаться на второстепенные задания, выполняя работу более продуктивно.

В функционал приложения входят такие опции, как: программа контроля исполнения поручений, органайзер, планировщик задач для iPhone и других устройств. Используя программу, можно избежать потери важной информации и пустых затрат времени в ключевых бизнес процессах, сделать процесс выполнения поручений понятным и доступным для всех сотрудников.

Заключение

Функция кадровой службы и руководства компании не ограничивается оценкой эффективности работы сотрудников, выявлением «проблемных мест» и увольнением некомпетентных специалистов. Получить положительный результат от работы подчинённых можно, предложив им взамен прозрачное и взаимовыгодное сотрудничество. Оценка деятельности персонала должна иметь вид конструктивного диалога, несущего пользу обеим сторонам.

Результаты исследования оформляются в виде отчётов или таблиц, в которых указываются подробные сведения о работнике. На их основании руководство принимает решение о его дальнейшей работе в компании.

Методик изучения результативности много. Они имеют как положительные стороны, так и недостатки. Поэтому при выборе метода исследования важно учитывать такие факторы, как структура личного состава компании, специфика её деятельности, отношения между сотрудниками.

Пройдите тест и получите гарантированный бонус!

Поздравляем, вы прошли тест!

Вы на начальном пути к эффективному управлению, но чтобы стать Гуру на 100%. Вам предстоит идти дальше, учиться и нарабатывать навык. Мы дарим вам книгу «Секреты управления временем» и верим, что в ближайшее время вы постигнете азы эффективного управления.

Источник: www.leadertask.ru

Примеры KPI для бизнеса: как расчет метрики помогает в мотивации сотрудников

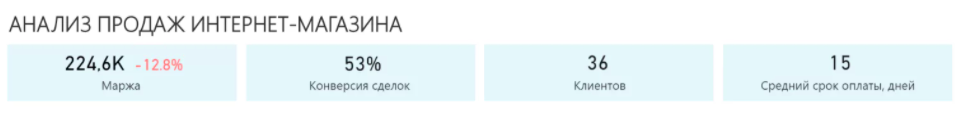

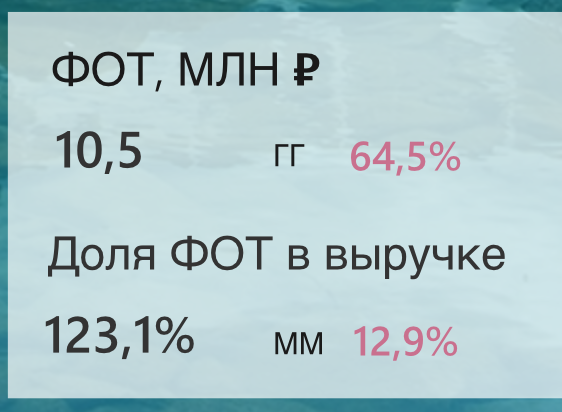

Одна и та же метрика одновременно способна помогать и в контроле, и в достижении коммерческих целей. Разберемся с понятием ключевых показателей эффективности и способами их применения в бизнесе. Также рассмотрим наиболее распространенные примеры KPI.

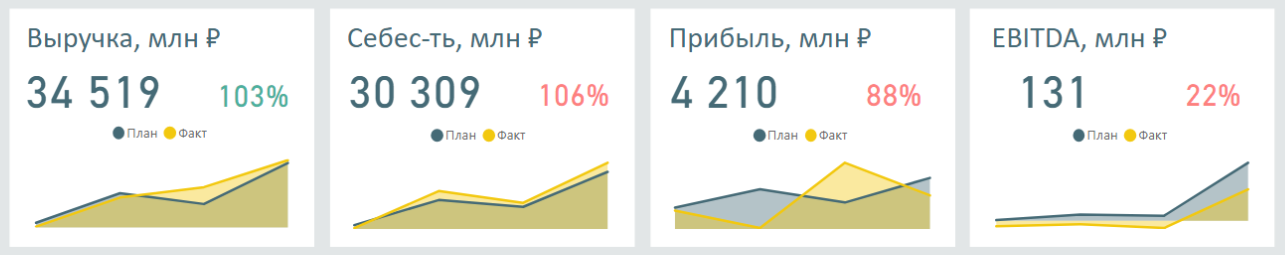

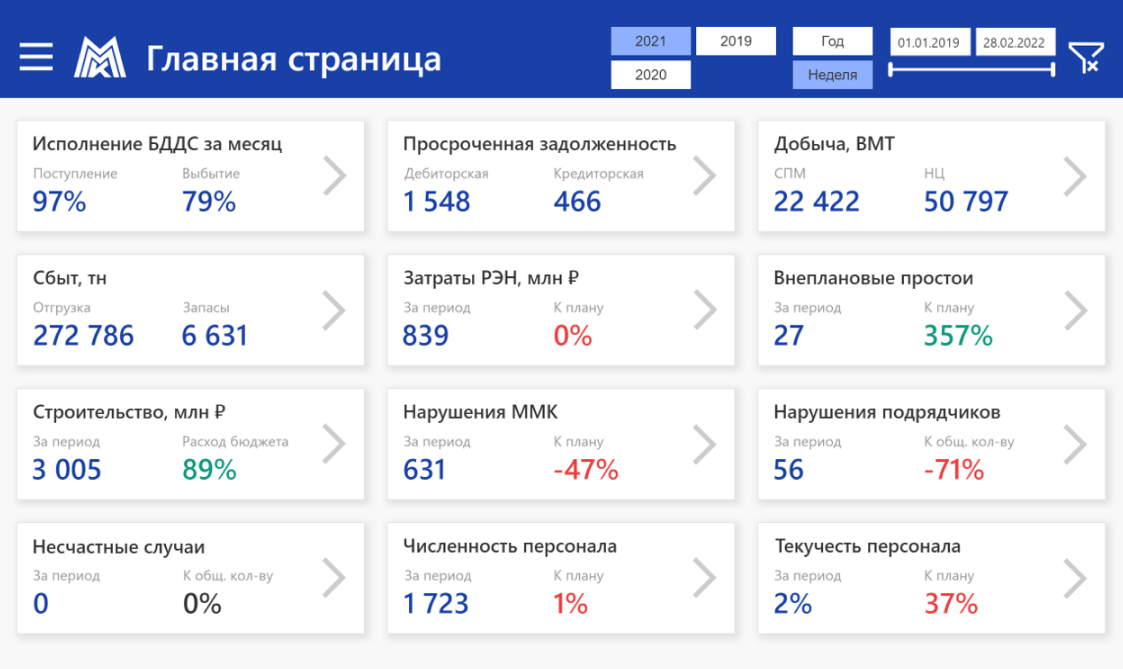

В корпоративных отчетах и на интерактивных дашбордах это самые важные цифры. Вот почему их стоит размещать под заголовком, чтобы пользователь увидел нужную информацию сразу. Не переусердствуйте с выделением и акцентами, чтобы не отвлечь внимание от данных. Краткость и простота восприятия здесь главное. А еще важно не переборщить с цветом: выбирайте лучше универсальный черный или темный оттенок базового цвета вашего дашборда.

Что такое KPI

Key Performance Indicator — именно эта фраза образует аббревиатуру. В буквальном переводе это означает «ключевые показатели эффективности», в русскоязычных текстах также используют сокращение КПИ или КПЭ.

Они помогают оценивать продуктивность организации или подразделения. На дашбордах обычно находятся в самом верху, оформленными в заметные карточки. Иногда их еще называют BANs (Big Ass Numbers), что на русский можно перевести как «Цифры для больших шишек».

Можно управлять бизнесом, доверяясь только интуиции, и закидывать все проблемы деньгами без счета. Можно влезать в долги и кредиты в надежде, авось как-то само все сложится. Можно открывать проекты и магазины, не рассчитав их постоянные и переменные затраты, и веря, что все получится. Но оперировать цифрами все же надежнее.

Типы КПЭ

Разделять их можно по многим признакам, перечислю только основные.

● По целям компании

● По функциям и департаментам

● По индустрии

Все они также делятся по группам и подгруппам. Рассмотрим основные виды ключевых показателей эффективности бизнеса KPI и приведем примеры использования для отдельных задач, подразделений или сотрудников.

Количественные и качественные

Что-то можно измерить в числах, а что-то определить только как категории. Что-то можно объединять в группы и кластеры, что-то нет.

К количественным КПЭ относят:

● финансовые индикаторы: чистая прибыль, выручка, затраты и так далее,

● отклонения в процентах от плана или другого периода,

● производительность, конверсию, время обработки запроса,

● рыночные характеристики: доля рынка, размер клиентской базы.

Единицами измерения могут быть рубли, часы, килограммы, количество сделок, клиентов, встреч, проценты и многое другое. Для измерения применяют метрическую шкалу.

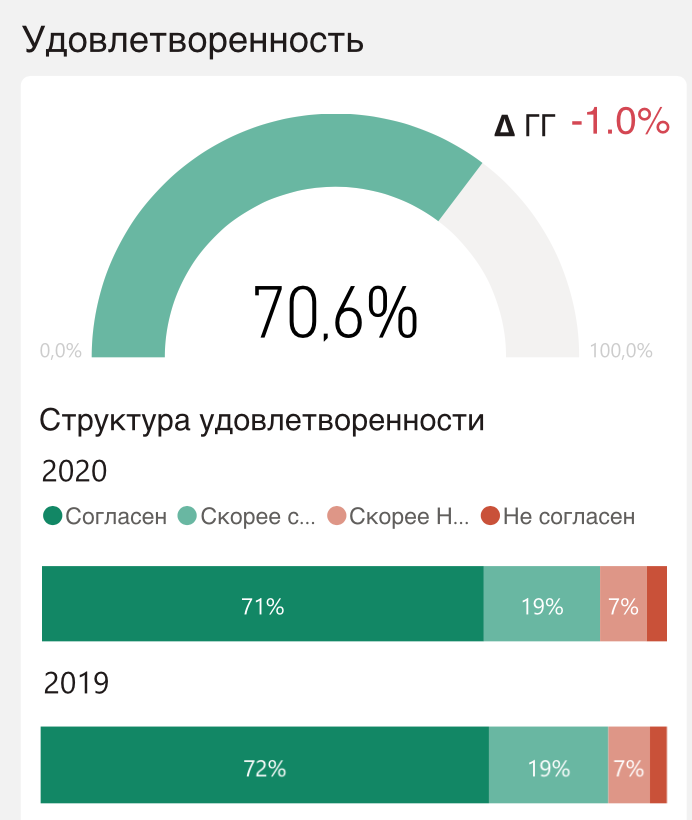

Качественные же КПИ выражаются в виде оценок (хорошо/плохо, балльная шкала, порядковый рейтинг). Вот примеры таких показателей KPI:

● удовлетворенность клиентов,

● мотивированность сотрудников,

● качество обслуживания,

● эффективность рекламы (можно измерять как качественными, так и количественными методами),

● отношение к политике руководства и многие другие.

Для измерения качественных индикаторов используют номинальную и порядковую шкалу.

Отстающие и опережающие

Одни КПЭ нужны для прогнозов, другие для контроля отставания. Одни интересны с точки зрения стратегии (куда движемся и достижим ли этот результат). Другие актуальны для менеджеров, занимающихся оперативным управлением и контролирующих выполнение или отставание факта от плана.

Запаздывающие (отстающие) показатели отражают: прибыль за период, выручка, количество сделок, ассортимент продукции или полученная доля рынка.

Опережающие же (или ведущие) оценивают либо промежуточный результат, который еще можно изменить, либо показывают причины каких-либо процессов. Примеры таких КПИ: планируемый объем продаж, количество просмотров, степень удовлетворенности клиентов, число сделок в работе. Часто опережающими являются качественные индикаторы. Их изменение показывает нам причину процесса, на которую мы можем повлиять, чтобы получить нужное нам следствие.

Материальные и абстрактные

Можно считать материальные объекты: деньги, людей, вагоны, футболки. А можно конверсию покупателя и процент вовлеченности — такие показатели сложнее пощупать и понять, но они могут нести очень значимую информацию о бизнесе.

В менеджменте есть много разных коэффициентов, которые, несмотря на свою кажущуюся абстрактность, объективно и вполне конкретно отражают определенные процессы, происходящие в работе.

Метрика и КПЭ: в чем разница

Отличие кроется уже в самих терминах. Если первое — это любой качественный или количественный измеримый показатель, то второе — ключевой, чаще всего влияющий на результат работы всей компании. Он тесно связан с целью и в идеале демонстрирует, как мы к ней приближаемся. Чтобы правильно определить его, нужно понимать, какие KPI мониторят бизнес-процессы и помогают следить за прогрессом.

Например, менеджер Казакова продала 23 вентилятора в апреле. Это просто количественный показатель, отражающий результат деятельности сотрудника за месяц. Но может ли это быть КПЭ? Может, но совсем необязательно.

Если менеджер Казакова продала за этот период еще десятки других видов товара, то реализация вентиляторов — это нечто рядовое. Но если это ваш основной продукт, по которому перед каждым сотрудником стоят планы продаж, являющиеся очень важными для вашей компании, а ваша цель — сбыт именно этого товара, то эта бизнес-метрика становится KPI.

Преимущества и недостатки системы ключевых показателей

КПИ обеспечивают основу для качественной бизнес-аналитики и упрощают процесс стратегического, тактического, оперативного планирования и управления. Эта методика подходит для любого типа и уровня деятельности, главное, правильно и корректно определить необходимое именно для вас.

Вот что получает бизнес после внедрения КПЭ.

● Упорядоченность в процессах: всегда понятно, кто за что отвечает и к каким результатам движется вся команда.

● Контроль эффективности: четкая измеримая цель каждого отдела или сотрудника позволяет оценить продуктивность.

● Анализ результатов: мониторинг помогает при необходимости вовремя скорректировать стратегию или перераспределить ресурсы.

Основной и практически единственный недостаток системы KPI — сложность грамотного внедрения. На реальные итоги в первую очередь влияют виды КПИ, которые вы включаете в свою матрицу. Ошибочный выбор в лучшем случае не даст ничего, а в худшем может привести к финансовым и временным потерям. Кроме того, важно, чтобы у департаментов и сотрудников были ресурсы и мотивация для выполнения требований.

Как внедрение КПЭ может помочь бизнесу

О том, сколько заработала компания за месяц, рассказывает отчет по продажам. Кого из сотрудников стоит премировать, можно узнать из данных с их результатами. Какую товарную группу стоит развивать, покажут сведения о работе всех бизнес-направлений. Все это и есть примеры ключевых показателей эффективности.

Внедрение KPI формализует эти процессы и позволяет выстроить по ним сбор и хранение данных. Вот несколько преимуществ, которые можно получить.

● Мониторинг приближения к целям в числах.

● Инструмент для планирования и прогнозирования результатов.

● Контроль для анализа текущей ситуации в работе компании.

● Повышение мотивации сотрудников с помощью премирования.

● Нацеленность персонала на решение задач бизнеса.

● Инструмент для принятия управленческих решений на основе данных.

Как выбрать ключевые показатели

Определить подходящий индикатор может быть непросто. Но есть два основных метода выбора КПЭ, которые помогут не ошибиться.

1. По SMART-критериям — постановка целей и задач поможет определить примеры KPI. Вот каким условиям должны отвечать КПИ.

● S (Specific) — конкретный.

● M (Measurable) — измеримый.

● A (Achievable) — достижимый.

● R (Relevant) — релевантный.

● T (Time-bound) — привязанный ко времени.

2. По системе «Шесть А», которая включает следующие критерии: согласованность, возможность реализации, необходимость, достоверность, целесообразность, динамичность. Все они обозначают следующее.

● Индикаторы соответствуют целям компании.

● Данные для них легко получить.

● Индикаторы оповещают коллектив о прогрессе.

● Данные для КПЭ точны и достоверны.

● Индикаторы действительно помогут достичь целей.

● Их можно изменять и корректировать по мере развития бизнеса.

Вот 5 вопросов, которые стоит задать себе перед формированием набора важных показателей.

- К каким результатам мы хотим прийти? Зачем нужно внедрять KPI?

- Как улучшить значения, какие меры принять?

- Все ли данные для расчета КПИ есть в наличии?

- Кто пользователь отчета по КПЭ и что он должен в нем видеть?

- Как визуализировать результаты, чтобы все было точно и понятно?

Как внедрить в бизнесе

Процесс должен совмещать цели компании и задачи сотрудников, интегрированных в достижение общего результата. Поэтому начинать всегда нужно с постановки задач и выстраивания их иерархии (в порядке уменьшения важности и глобальности).

Дальнейший процесс внедрения KPI можно разделить на следующие последовательные шаги.

Этап 1. Определение КПИ

Обозначьте параметры, наиболее важные для вашего бизнеса. Обсудите их с руководителями направлений и отделов. Проверьте соответствие критериям по системе SMART или «Шесть А». Показателей не должно быть много, обычно рекомендуется не более 10, но можно ограничиться и пятью-шестью. Конкретные примеры заполнения карт КПЭ будут приведены ниже.

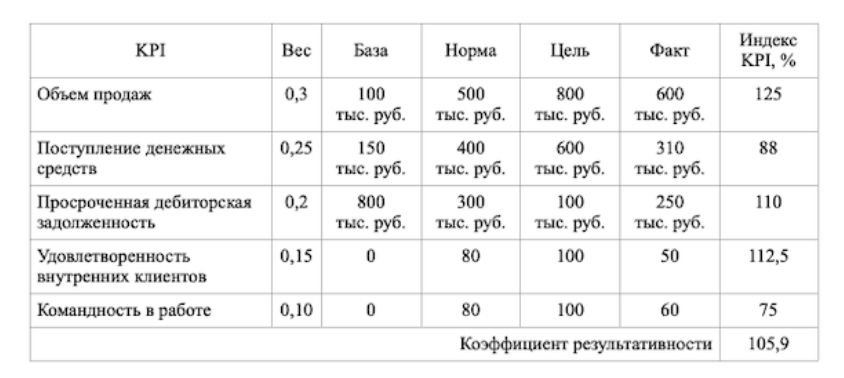

Этап 2. Матрица KPI

Ее можно составить в виде таблицы, где в строках располагаются оценки деятельности, а в столбцах — значения, например:

● вес — коэффициент важности: в сумме все они должны составлять единицу;

● база — минимально допустимое значение;

● норма — среднее значение;

● цель — идеальное значение, которое мы хотим достичь;

● факт — реальный результат работы;

● индекс — отношение факта к норме в процентах.

В конце таблицы вычисляется коэффициент результативности за период с учетом всех КПИ и их весов. На картинке приведен пример разработки и расчета матрицы показателей KPI для сотрудников отдела продаж.

Этап 3. Программа мотивации персонала

Нет никакого смысла внедрять все эти нововведения, если они не приведут к повышению эффективности и производительности компании. И также бессмысленно это делать, если изменения нужны исключительно руководству.

Члены коллектива, работа которых влияет на достижение целей, должны быть заинтересованы в этом не меньше. Сделать это можно разными способами. Премии, бонусы в виде обучения, дополнительные дни отпуска или поездки — все это примеры системы мотивации KPI.

Этап 4. Информирование коллектива

Если персонал не понимает личной пользы от внедрения КПИ, высока вероятность, что недовольными останутся все. Бизнес — потому что нужные результаты не достигнуты, сотрудники — потому что получили меньше денег, чем рассчитывали.

Важно максимально детально и понятно объяснить все нововведения и довести до каждого, почему это выгодно конкретно для него. Новшества часто пугают и воспринимаются в штыки. Например, можно коллективно обсудить, какие данные по результатам работы делать доступными всем, а какие только непосредственному руководителю, или показать готовые примеры по KPI компании, уже внедренные в других подразделениях.

Этап 5. Внедрение системы

Когда все сотрудники понимают, что их ожидает, все КПИ определены, цели и планы рассчитаны, можно приступать к внедрению как таковому. Очень важно, чтобы к этому моменту каждый в коллективе понимал, как теперь будет оцениваться его работа.

В сегодняшних реалиях целесообразно сразу продумать и запустить автоматизированную КПЭ с использованием специального программного обеспечения. На рынке существует много подобных решений на различных платформах, так что каждый может выбрать наиболее подходящий вариант для своего примера KPI проекта. Автоматизированная система может собирать данные о фактических результатах выполнения КПИ из вашей CRM-системы, рассчитывать вознаграждения персонала, создавать отчеты по выбранным подразделениям или периодам.

Этап 6. Расчет ключевых показателей

Этот процесс будет длиться постоянно, так как нововведения внедряются надолго. Данные по КПИ могут обновляться раз в месяц, ежедневно или постоянно в онлайн-режиме.

Нужно создать систему информирования сотрудников о результатах достижения КПЭ, важных для их поощрения. Это может быть общедоступный дашборд, либо обновляемая таблица, либо любой другой приемлемый для всех современный способ донесения информации.

Этап 7. Контроль ключевых показателей

По сути, внедрение производилось именно для этого этапа. Ценность любых аналитических данных (и КПИ в том числе) — в возможности контроля. Нет смысла внедрять систему, если не анализировать сведения и не делать выводы на их основе. Примеры KPI бизнес-процессов — эффективный инструмент для поощрения сотрудников, корректировки стратегии и инвестиций в наиболее перспективные сферы.

Источник: alexkolokolov.com