Проект «Спираль » был один из самых закрытых в бывшем Советском Союзе, но и один из самых интересных. Он был фантастичен по конструкторской смелости и дальновидности. А если бы его удалось осуществить в те далекие годы, то возможно, что развитие космонавтики пошло по совершенно другим рельсам, чем это происходит теперь.

Проект «Спираль » появился из соревнования двух конструкторских бюро: КБ П. О. Сухого и КБ А. И. Микояна. Оба предложили сходные аэрокосмические системы, а Сухой, к тому же, имел проект тяжелого бомбардировщика Т-4, который предполагалось использовать в качестве носителя. Но, в конце концов, соревнование закончилось в пользу Микояна. Так появился проект «Спираль ».

Многоразовая авиационно-космическая система, состоящая из орбитального самолёта, который должен был выводиться в космос гиперзвуковым самолётом-разгонщиком, а затем ракетной ступенью на орбиту.

Проект «Спираль » был ответом на программу создания США космического перехватчика-разведчика-бомбардировщика X-20 «Dyna Soar».

Забытый советский космический самолет МиГ-105 Лапоть

И в США, и в СССР эти программы были свёрнуты на разных стадиях разработки.

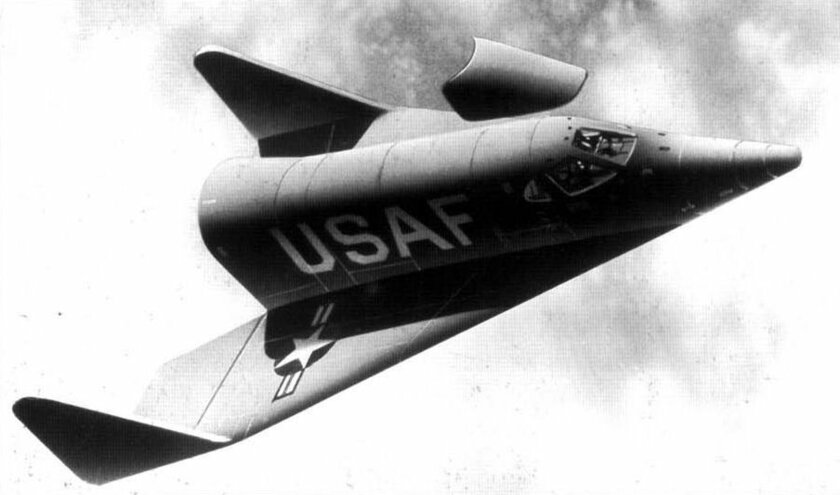

X-20 Dyna Soar (США )

Руководителем проекта «Спираль » был Главный конструктор ОКБ Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский.

Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский

Летом 1966 года в конструкторском бюро ОКБ-155 А. И. Микояна, в котором работал Лозино-Лозинский, начались разработки орбитального самолёта.

Мощный воздушный корабль-разгонщик (вес 52 т, длина 38 м, размах 16,5 м) должен был разгоняться до шестикратной скорости звука (М =6), затем с его «спины » на высоте 28—30 км должен был стартовать 10-тонный пилотируемый орбитальный самолёт длиной 8 м и размахом 7,4 м.

Воздушно-орбитальный самолет «Спираль »

Самолёт-разгонщик был первым проектом гиперзвукового летательного аппарата с воздушно-реактивными двигателями. На 40-м конгрессе Международной авиационной федерации (FAI ), проходившей в 1989 году в Малаге (Испания ) представители американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA ) дали самолёту-разгонщику высокую оценку, отметив, что он «проектировался в соответствии с современными требованиями».

Орбитальный самолёт представлял собой летательный аппарат со стреловидными крыльями, имеющими отклоняющиеся вверх консоли для изменения поперечного угла атаки. При спуске с орбиты самолёт самобалансировался на разных участках траектории. Фюзеляж был выполнен по схеме несущего корпуса с сильно затупленной оперённой треугольной формой в плане, из-за чего получил прозвище «Лапоть ».

Детальная (с внутренней компоновкой) 3D-модель орбитального

самолета «Спираль » в варианте дневного фоторазведчика)

Теплозащита была выполнена с применением плакированных пластин, то есть покрытого методом горячей прокатки поверхности материала слоем металла. В данном случае был ниобиевый сплав с покрытием на основе дисилицида молибдена. Температура поверхности носовой части фюзеляжа на разных стадиях спуска с орбиты могла достигать 1600°C.

Оружие России. Космический истребитель. Проект «Спираль».

Двигательная установка состояла из: жидкостного ракетного двигателя (ЖРД ) орбитального маневрирования, двух аварийных тормозных ЖРД с вытеснительной системой подачи компонентов топлива на сжатом гелии, блока ориентации, состоящего из 6 двигателей грубой ориентации и 10 двигателей точной ориентации; турбореактивного двигателя для полёта на дозвуковых скоростях и посадке, работающий на керосине.

На дозвуковом аналоге орбитального самолёта (МиГ -105.11) проводили испытания лётчики: Пётр Остапенко, Игорь Волк, Валерий Меницкий, Александр Федотов. На МиГ-105.11 стартовал из-под фюзеляжа тяжёлого бомбардировщика Ту-95К Авиард Фастовец, окончательный этап испытаний аналога проводил Василий Урядов.

МиГ-105.11 — дозвуковой аналог боевого

орбитального самолёта проекта «Спираль »

Авиамузей в Монино (Московская область)

Для спасения пилота в случае аварии орбитального самолёта предусматривалась отделяемая кабина в виде капсулы с собственными пороховыми двигателями для отстрела от самолёта на всех этапах его движения от старта до посадки, а также с управляющими двигателями для входа в плотные слои атмосферы.

Были разработаны проекты орбитальных самолётов:

• фото- и радиоразведчики;

• для поражения авианосцев, имеющие ракеты с ядерной боевой частью и системой наведения со спутника;

• перехватчики космических целей в двух вариантах. Первый вариант для фотографирования и передачи фотографий по каналам связи, второй — для поражения цели.

Для подготовки пилотов орбитального самолёта в 1966 году в Центре подготовки космонавтов была сформирована группа, в которую вошли члены отряда космонавтов, имевшие достаточную лётную подготовку. Первоначальный состав группы:

• Г. С. Титов, уже побывавший в космосе;

• А. П. Куклин;

• В. Г. Лазарев;

• А. В. Филипченко.

После реорганизации в 1969 г. Центра подготовки космонавтов был создан 4-й отдел 1-го управления ЦПК, начальником которого был назначен Г. С. Титов. В отдел были набраны молодые лётчики, проходившие космическую подготовку:

• А. Н. Березовой (1972 -1974);

• А. И. Дедков (1972 -1974);

• В. А. Джанибеков (июль -декабрь 1972);

• Л. Д. Кизим (подготовка в 1969-1973);

• В. С. Козельский (август 1969-октябрь 1971);

• В. А. Ляхов (1969 -1973);

• Ю. В. Малышев (1969 -1973);

• А. Я. Петрушенко (1970 -1973);

• Ю. В. Романенко (1972 ).

7 января 1971 года в связи с уходом Г. С. Титова из отряда космонавтов начальником отдела был назначен А. В. Филипченко, а 11 апреля 1973 — инструктор-космонавт-испытатель Л. В. Воробьев. В 1973 отдел был расформирован в связи с прекращением работ по проекту.

В ходе разработок был создан сначала проект 50-11 «Спираль » самолёта-аналога, затем «ЭПОС » (Экспериментальный пилотируемый орбитальный самолёт) Миг-105.11, для демонстрации реализуемости проекта, однако министр обороны А. А. Гречко не дал разрешения на запуск почти готового корабля в космос, начертав по разным источникам резолюцию «Фантазиями мы заниматься не будем» или «Это — фантастика. Нужно заниматься реальным делом».

Так должен был выглядеть воздушный старт с гиперзвукового

самолета-разгонщика авиационно-космической системы «Спираль »

За 15 лет до американской программы шаттлов в рамках проекта «Спираль » велись разработки жаростойких теплозащитных материалов «типа пенокерамика», что отражено в документе 1966 года. Это произошло за 16 лет до первого испытания советских кварцевых плиток на БОРе-4, до полёта «Бурана » оставалось ещё 22 года.

Космический аппарат БОР-4 (в рамках проекта «Буран ») представлял собой беспилотный экспериментальный аппарат, являющийся уменьшенной копией орбитального самолёта «Спираль » в масштабе 1:2. БОР-4 был моделью-аналогом боевого орбитального самолёта «Спираль », на котором отрабатывалась теплозащита для «Бурана ». Технические решения, полученные в ходе разработок жидкостных ракетных двигателей специалистами ОКБ завода Климова, также были использованы при строительстве «Бурана ».

Работы по созданию, прерванные в 1969 году, были возобновлены в 1974 году. В 1976-1978 годах было проведено 8 испытательных полётов, во время которых аппарат ни разу не летал в космос. Работы над «Спиралью » были окончательно прерваны после начала разработки более современного и казавшегося более перспективным проекта «Энергия -Буран». Основные специалисты, ранее работавшие по проекту «Спираль », были переведены из ОКБ А. И. Микояна и ОКБ «Радуга » приказом министра авиационной промышленности в НПО «Молния ». В данное время аналог боевого орбитального самолёта можно видеть в Центральном музее Военно-воздушных сил РФ в Монино (Московская область).

Использованы трехмерные анимационные компьютерные модели с сайта http://www.buran.ru

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Мясниковского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (с) 2008

Некоммерческий сайт. Все права защищены.

Менеджеры и администраторы сайта: В.А. Бзезян, М.А. Явруян. Разработка сайтов: ООО «Дон АйТи»

Внимание! При использовании материалов с сайта, гиперссылка на сайт обязательна.

Источник: www.chaltlib.ru

«Спираль» («50»)

воздушно-орбитальная система

Вероятно, еще с 1962 ОКБ-155 Артема Микояна по просьбе С.П.Королева в инициативном порядке проводило исследования комбинированных воздушно-космических систем (ВКС). Замена ракеты на самолет-носитель обеспечивало широкую возможность выбора координат точки запуска ракетной системы выведения и азимута. Кроме этого решалась задача по ликвидации зон отчуждения и выбора траектории выведения, не проходящей над зонами хозяйственной деятельности человека. Это позволяло значительно расширить возможности военного использования космических систем и было ответом «дяде Сэму» на программу X-20 DynaSoar.

Через сутки после свержения Н.С.Хрущева, 17 октября 1964 г. была создана комиссия для расследования деятельности ОКБ-52. 19 октября В.Н.Челомею позвонил главком ВВС К.А.Вершинин и сообщил, что, подчиняясь приказу, вынужден передать все материалы по ракетопланам в ОКБ А.И.Микояна.

После передачи работ П.В.Цыбина по ПКА из ОКБ-1 С.П.Королева и из ОКБ-52 В.Н.Челомея по ракетопланам Р в ОКБ А.И.Микояна началась разработка аэрокосмической темы под условным наименованием «Спираль».

Официально создание воздушно-космической системы «Спираль» («тема 50», позднее — 105-205), было поручено ОКБ А.И.Микояна Приказом МАП от 30 июля 1965 г. Цифра «50» символизировала приближающуюся 50-ю годовщину Великого Октября, когда должны были состояться первые дозвуковые испытания. В конце 1965 г. вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР о создании Воздушно-орбитальной системы (ВОС) — Экспериментального комплекса пилотируемого орбитального самолета «Спираль». Вероятно, конкурентный проект был у ОКБ П.О.Сухого, имевшего кандидата на носитель ВКС — Т-4 («100»).

В соответствиями с требованиями заказчика конструкторам поручалась разработка ВКС, состоящей из гиперзвукового самолета-разгонщика (ГСР) и орбитального самолета (ОС) с ракетным ускорителем. Старт системы — горизонтальный, с использованием разгонной тележки.

После набора скорости и высоты с помощью двигателей ГСР происходило отделение ОС и набор скорости с помощью ракетных двигателей двухступенчатого ускорителя. Боевой пилотируемый одноместный ОС многоразового применения предусматривал использование в вариантах разведчика, перехватчика или ударного самолета с ракетой класса «Орбита-Земля» и мог применяться для инспекции космических объектов.

Диапазон опорных орбит составлял 130-150 км высоты и 45-135 о наклонения, задача полета должна была выполняться в течении 2-3 витков. Маневренные возможности ОС с использованием бортовой ракетной двигательной установки должны обеспечивать изменение наклонения орбиты на 17 о (ударный самолет с ракетой на борту — 7 о ) или изменение наклона орбиты на 12 о с подъемом на высоту до 1000 км.

После выполнения орбитального полета ОС должен входить в атмосферу с большим углом атаки (45-65 о ), управление предусматривалось изменением крена при постоянном угле атаки. На траектории планирующего спуска в атмосфере задавалась способность совершения аэродинамического маневра по дальности 4000. 6000 км с боковым отклонением + 1100. 1500 км. В район посадки ОС выводится с выбором вектора скорости вдоль оси взлетно-посадочной полосы, что достигается выбором программы изменения крена, и совершает посадку с применением турбореактивного двигателя на грунтовой аэродром II класса со скоростью посадки 250 км/ч.

После выполнения орбитального полета ОС должен входить в атмосферу с большим углом атаки (45-65 о ), управление предусматривалось изменением крена при постоянном угле атаки. На траектории планирующего спуска в атмосфере задавалась способность совершения аэродинамического маневра по дальности 4000. 6000 км с боковым отклонением + 1100. 1500 км. В район посадки ОС выводится с выбором вектора скорости вдоль оси взлетно-посадочной полосы, что достигается выбором программы изменения крена, и совершает посадку с применением турбореактивного двигателя на грунтовой аэродром II класса со скоростью посадки 250 км/ч.

29 июня 1966 г., назначенный главным конструктором системы Г.Е.Лозино-Лозинский, подписал подготовленный аванпроект. Основной целью программы было создание пилотируемого ОС для выполнения прикладных задач в космосе и обеспечения регулярных перевозок по маршруту Земля-орбита-Земля.

Система, расчетной массой 115т, состояла из многоразового гиперзвукового самолета-разгонщика (ГСР; «изделие 50-50»/изд.205), несущего на себе орбитальную ступень, состоящую собственно из многоразового ОС («изделие 50»/изд.105) и одноразового 2-х ступенчатого ракетного ускорителя.

Для рабочего проектирования орбитального корабля в 1967 г. в городе ракетчиков, подмосковной Дубне, был организован филиал ОКБ А.И.Микояна, который возглавил заместитель Главного конструктора — П.А.Шустер. Начальником ОКБ филиала был назначен Ю.Д.Блохин, ставший впоследствии зам. Гл. конструктора НПО «Молния», а его заместителем по производству — Д.А.Решетников, впоследствии зам. Ген. директора опытного завода НПО Молния .

Названные руководители начали формировать творческий коллектив. В филиале, в числе других, была организована бригада «Аэродинамика и динамика», во главе которой встал молодой выпускник МАИ В.П.Найденов. Он сразу начал налаживать связи с Центром подготовки космонавтов, которые в дальнейшем вылились в тесное сотрудничество и сыграли большую роль в отработке систем управления на уникальной базе Звездного городка.

В 1966 г. к теме Спираль подключился ЦАГИ, где в то время директором был В.М.Мясищев и широко велись исследования аэродинамики гиперзвуковых скоростей. В связи с большой сложностью программы Спираль в эскизном проекте предусматривалась поэтапная отработка всей системы:

- Создание пилотируемого самолета-аналога ОС с ракетным двигателем, стартующего с самолета-носителя Ту-95. Самолет-аналог не имеет массо-габаритного и приборного сходства с ОС. Цель испытаний — оценка основных аэродинамических и силовых параметров ОС в условиях, близких к космическому полету (максимальная высота полета 120 км, максимальная скорость полета соответствует М=6-8) и входу в атмосферу. Планировалось изготовить и испытать 3 самолета-аналога. По плану, полет на дозвуковой скорости и посадка — 1967 г., полет на сверхзвуке и гиперзвуке — 1968 г. Стоимость работ — 18 млн.рублей. Этот этап по сути являлся аналогом американского проекта Х-15 и не был реализован в металле.

- Создание одноместного экспериментального пилотируемого орбитального самолета (ЭПОС) для натурной отработки конструкции и летного подтверждения характеристик основных систем ОС. Запуск — с помощью ракеты-носителя 11А511 («Союз») с выводом на орбиту высотой 150-160 км и наклонением 51, где аппарат совершает 2-3 витка, а затем выполняет спуск и посадку, как полноразмерный ОС. Предусматривалось полное внешнее и системное сходство с боевым ОС. Планировалось изготовить и запустить 4 самолета в беспилотном (1969 г.) и пилотируемом (1970 г.) вариантах. Стоимость работ — 65 млн.рублей.

- Создание ГСР. Для ускорения работ планировалось создать и испытать сначала полноразмерный ГСР с двигателями, работающими на керосине (летные испытания 4 самолетов — в 1970 г., стоимость работ 140 млн.рублей). После накопления данных по аэродинамике и эксплуатации самолета на гиперзвуковой скорости планировался переход ГСР на водородное топливо, для чего необходимо было изготовить и испытать 4 самолета. Летные испытания ГСР на водороде — 1972 г., стоимость работ — 230 млн.рублей.

- Испытание полностью укомплектованной системы, состоящей из ГСР и ОС с ракетным ускорителем (все двигатели работают на керосине) — 1972 г. Так как возможности подобной системы ограничены; то по всей видимости, ОС данного варианта — беспилотный. После всесторонней отработки и проверки всех систем, в 1973 г. планировалось проведение летных испытаний полностью укомплектованной системы с двигателями, работающими на водороде, и пилотируемым ОС.

ЦАГИ поддержал эти предложения в своем Заключении в апреле 1966 г. Работы были развернуты, но с течением времени, к сожалению, ограничились первым пунктом, а также созданием нескольких моделей совместно с ЛИИ для запуска на ракете по баллистической траектории. В ЦАГИ проводился большой комплекс исследований по аэродинамике (К.К.Костюк), тепловым режимам (Г.И.Майкапар), динамике и системе управления (Р.В.Студнев). Был создан пилотажный стенд для отработки динамики и управления.

Рассматривая различные варианты будущей АКС, конструкторы остановились на двух вариантах ГСР с четырьмя многорежимными ТРД, работающими на жидком водороде (перспективный вариант) или на керосине (консервативный вариант). ГСР применялся для разгона системы до гиперзвуковой скорости М=6 для 1-го варианта или М=4 для 2-го варианта, разделение ступеней системы предполагалось произвести на высоте 28-30 км или 22-24 км соответственно.

Далее на орбиту орбитальный самолет вытягивал ускоритель с ЖРД, а разгонщик возвращался к месту старта. Блок выведения после вывода ОС в намеченную точку отделялся и падал в мировой океан.

Диапазон высот рабочих орбит изменялся от минимальных, порядка 150-200 км, до максимальных 500-600 км; направление азимута запуска в связи с наличием ГСР определялось конкретным целевым назначением полета и в зависимости от точки старта могло варьироваться в пределах от 0 до 97 о . Масса выводимого на орбиту ИСЗ полезного груза составляла до 1300 кг (для Н=200 км, i=51 ). В грузовом отсеке в зависимости от задач полета могла устанавливаться шлюзовая камера, для летчика предполагалось установить катапультное кресло с необходимым обеспечением его жизнедеятельности на всех этапах полета. Интегрированная система навигации и управления полетом существенно упрощала управление на всех этапах полета от разделения с ГСР до посадки. После схода с орбиты ракетоплан опускался в верхние слои атмосферы и на высоте 55-50 км переходил в планирующий полет и, преодолев от 4 до 6 тыс. км., приземлялся на аэродром. При проектировании конструкторы исходили из потребных 20-30 полетов системы в год.

Одноместный ОС длиной 8 м и весом 8-10 т (в зависимости от назначения) предназначен был для вывода на околоземную орбиту высотой порядка 130 км грузов весом 0,7-2 т. Самолет выполнен по схеме Lifting Body, т.е. типа несущий корпус треугольной формы в плане. Он имел стреловидные консоли крыла, которые при выведении и в начальной фазе спуска с орбиты были подняты до 45° от вертикали, а при планировании поворачивались до 95° от вертикали. Аэродинамическое качество возрастало до 4-х, что с учетом тяги вспомогательного ТРД, работающего на керосине, обеспечивало маневр по дальности и азимуту до 2000 км.

Для выведения ОС на орбиту после отделения от ГСР имелся одноразовый ускоритель, представляющий собой 2-х ступенчатую ракету массой 52,5 т с кислородно-водородным или кислородно-керосиновым ЖРД.

С технической точки зрения работы шли успешно. По календарному плану разработки проекта «Спираль» предусматривалось создание дозвукового ОС начать в 1967 г., гиперзвукового аналога в 1968 г.

В 1967 году в отряде космонавтов была сформирована группа, которой предстояло пройти подготовку к полетам на «Спирали». В нее вошли уже летавший в космос Г.С.Титов, а также еще только готовившиеся к космическим полетам А.В.Филипченко и А.П.Куклин. Однако, в 1968 году после гибели в авиакатастрофе Ю.А.Гагарина полеты по проекту были отменены, а группа расформирована.

Основные конструкторские решения по всем комплектациям аналогов ОС были выполнены в единой, так сказать, сквозной схеме, благодаря которой трудоемкость в производстве при переходе от дозвукового варианта к гиперзвуковому возрастала бы лишь незначительно. Да и росла только потому, что по мере усложнения решаемых задач на борт устанавливалось дополнительное и более совершенное оборудование. Также на подготовку производства самих орбитальных самолетов времени нужно было совсем немного.

По расчетам, «Спираль» сулила стать гораздо выгоднее существовавших в то время ракетных комплексов. Масса полезной нагрузки системы составляла 12,5 % от ее стартовой массы, против 2,5 % у «Союза». У 320-тонного «Союза» на Землю возвращался 2,8-тонный спускаемый аппарат (0,9%), а у «Спирали» повторно использовались 85% конструкции, к тому же ей не требовался космодром.

Но, несмотря на строгое технико-экономическое обоснование проекта, руководство страны интерес к теме «Спираль» потеряло, бросив все силы на лунную гонку с американцами, что отрицательно сказывалось на сроках выполнения программы, которые растянулись на многие годы. Вмешательство Д.Ф.Устинова, бывшего в ту пору секретарем ЦК КПСС, курировавшим оборонную промышленность и ратовавшего за ракеты, отрицательно сказывалось на ходе программы. Тем не менее работа кипела. К тому же и сам А.И.Микоян, пока был жив (он умер 9.12.1970 г.), всем своим авторитетом поддерживал конструкторов.

Но министр обороны А.А.Гречко, ознакомившись в начале 70-х гг. со Спиралью, выразился ясно и однозначно: «Фантазиями мы заниматься не будем». Дальнейшее выполнение программы прекратили. Но благодаря сделанному большому научно-техническому заделу, важности затронутых тем, выполнение проекта Спираль трансформировалось в различные научно-исследовательские работы и связанные с ними конструкторские разработки. Постепенно программа была переориентирована на летные испытания аппаратов-аналогов без перспектив создания на их базе реальной системы.

СССР был, пожалуй, единственной страной, где космические проблемы были отделены от авиации и авиационной промышленности, да еще при отсутствии мощной координирующей организации, подобной американской NASA. Поэтому удивительна не постепенная ликвидация работ по «Спирали», а то, сколь многое удалось сделать.

Бесчисленные испытания, начиная с лабораторных исследований, продувок моделей и аналогов в аэродинамических трубах ЦАГИ и кончая их стендовыми отработками применительно к разным режимам и этапам полета, позволили с высокой степенью достоверности определить аэродинамические характеристики планера ОС. Они же в свою очередь, стали исходными данными для разработчиков различных систем ЭПОСа, созданного в КБ А.И.Микояна и испытывавшегося в середине 70-х г.г. С целью уточнения результатов трубных исследований, характеристик устойчивости и управляемости ОС на различных участках полета и изучения свойств новых материалов теплозащиты (ТЗП), предусмотренных в конструкции будущего орбитального самолета, начиная с 1969 г. были выполнены с помощью ракет запуски моделей в масштабах 1:3 и 1:2 серии БОР (Беспилотный Орбитальный Ракетоплан).

Для отработки средств аварийного покидания ОС летчиком, в Дубне была изготовлена натурная головная часть орбитального корабля с кабиной пилота, которая после соответствующих испытаний пылилась на складе. На базе этой головной части, после передачи ее в ЦАГИ, был создан первый отечественный пилотажный стенд МК-10 с двумя степенями свободы для отработки ручного пилотирования. Для работы на нем и отработки техники пилотирования аналога ОС в ЦАГИ был прикомандирован летчик-испытатель А.Г.Фастовец.

По первоначальному плану летных испытаний пилотируемых аналогов ОКБ А.И.Микояна совместно с научными организациями предполагалось создание орбитального самолета в три этапа:

- Создание и испытание дозвукового аналога (105.11) для имитации атмосферного участка захода на посадку при возвращении с орбиты;

- Сверхзвукового аналога — 105.12;

- Гиперзвукового аналога — 105.13.

Как и в предыдущих случаях, удалось выполнить только первый пункт. Хотя 105.12 (серийный 7510511201) был изготовлен полностью, но не принимал участие в испытаниях, а у 105.13 (серийный 7510511301) был изготовлен только фюзеляж, который принимал участие в испытаниях теплозащитного покрытия в термобарокамере.

Новый импульс программе придало известие о начале в США работ над созданием Space Shuttle. Благодаря усилиям министра авиапромышленности А.В.Минаева (выходца из ОКБ им.Микояна), руководитель разработки ракетно-космической системы «Энергия»-«Буран» академик В.П.Глушко поддержал решение о проведении испытаний дозвукового аналога «Спирали» — 105.11.

Созданный к 1974 г. дозвуковой аналог был выполнен с опущенными консолями крыла. Аэродинамическое управление машиной обеспечивалось рулем направления, размещенном на высоком киле, элевонами на крыле и балансировочным щитком. Для обеспечения перелетов с одной посадочной площадки на другую и определения маневренности аппарат был оснащен ТРД РД-36К конструкции П.А.Колесова. Воздухозаборник был вынесен наверх фюзеляжа перед килем, поскольку любое другое расположение исказило бы форму несущего корпуса.

Испытания аналога проводились на летной базе ОКБ им. А.И.Микояна на полигоне ГНИИ ВВС в г.Ахтубинске Астраханской области. Для обеспечения взлета изд.105-11 с аэродрома лыжи на основных опорах шасси заменили на колеса. В 1976 г. на аппарате было выполнено 15 пробежек и 10 подлетов (первый — 20 июля). Наконец, 11 октября 1976 г. летчик-испытатель ММЗ им.

А.И.Микояна А.Г.Фастовец поднял 105-11 в воздух. 27 октября 1977 г он выполнил первый отцеп от бомбардировщика Ту-95КМ на высоте 5000 м, управляемый полет с работающим ТРД и посадку на аэродром. Всего было выполнено 8 таких полетов.

В 1978 г. дозвуковые летные испытания изд.105-11 по определению ЛТХ при отцепе от самолета-носителя были завершены. В последнем полете в сентябре 1978 г. самолет был поврежден при посадке.

В 1976 г. на базе КБ «Молния» и КБ «Буревестник» было организовано НПО «Молния», которое возглавил Генеральный директор — Главный конструктор Г.Е.Лозино-Лозинский. Несмотря на его предложения по использованию задела по теме «Спираль» при создании новой воздушно-космической системы, по настоянию лиц, ответственных за космонавтику (прежде всего академика В.П.Глушко, возглавившего «Энергию», министра обороны Д.Ф.Устинова и министра общего машиностроения С.А.Афанасьева) было решено принять апробированную американцами схему Space Shuttle. С 1976 г. в СССР развернулось проектирование принципиально иного типа воздушно-космического самолета — «Бурана» и к 1979 г. все работы по теме «Спираль» и изд.105 были прекращены. Этому способствовало и то, что умершего А.В.Минаева в МАП сменил М.П.Симонов. В этих условиях перспективность проекта, имевшего большой технический риск отстоять не удалось.

На программу «Спираль» было затрачено более 75 миллионов рублей. Но эти труды не пропали даром. Была создана материальная база, методики испытаний, специалисты. Это они создавали «Буран». Пилотировавшего носитель ЭПОСа Ту-95К А.П.Кучеренко пригласили испытывать носитель ВМ-Т Атлант , созданный на возрожденной фирме В.М.Мясищева для транспортировки элементов системы Энергия-Буран.

И.П.Волк, выполнявший подлеты на дозвуковом аналоге ЭПОСа, впоследствии первым поднял атмосферный аналог «Бурана» в воздух, стал командиром отряда летчиков по программе «Буран», в рамках подготовки полета на котором, в 1984г. слетал в космос.

Не пропали даром и БОРы, с существенной доработкой они оснащались новой системой теплозащиты, близкой по характеристикам к ТЗП Бурана, и сбрасываемой тормозной двигательной установкой для схода с орбиты.

Опыт, накопленный при проектировании, постройке и летных испытаниях проекта Спираль , послужил ступеньками к новым многоразовым авиационно-космическим системам.

Использованы материалы, любезно предоставленные В.Лукашевичем — автором Buran.ru

Источники информации:

- История и самолеты ОКБ МиГ / ООО «Крылья России», АНПК «МиГ», 1999, CD-ROM /

- Авиационно-космическая система СПИРАЛЬ: подробности / BURAN.RU /

- Проект «Спираль». В.В.Лебедев / BURAN.RU /

- В космос на крыльях. Техника Молодежи №1

- Моя небесная жизнь / В.Меницкий, Москва, 1999 /

- «Энциклопедия астронавтики» М.Уэйда

- Энциклопедия «Космонавтика». А.Б.Железняков

- 30 лет несостоявшемуся полету / О.Лазутченко, А.Борисов, Новости космонавтики /

Источник: testpilot.ru

Передовые разработки СССР: космические истребители для уничтожения спутников и орбитального шпионажа

Наверняка, многие из вас хотя бы раз слышали об американских шаттлах (Space Shuttle — «космический челнок»), успешно доставлявших астронавтов и различные грузы на станцию «Мир» и МКС с 1981 года по 2011 год. Кстати, именно шаттл «Дискавери» в 1990 году вывел на орбиту космический телескоп «Хаббл».

Некоторые из вас также знают, что Советский Союз разрабатывал собственную версию шаттла — орбитальный корабль «Буран», который был запущен в космос лишь однажды (15 ноября 1988 года) в автоматическом режиме и без экипажа на борту. Однако вряд ли вы знаете о том, что такое авиационно-космическая система «Спираль» или орбитальный самолёт X-20 Dyna-Soar. Не слышали? Тогда давайте разбираться.

Telegram-канал создателя Трешбокса про технологии

Американский орбитальный ракетоплан X-20 Dyna-Soar

Как мы уже выяснили, американские шаттлы использовались исключительно в мирных целях с 1981 года. Однако во времена, когда космическая гонка была на первом месте для двух мощнейших сверхдержав мира, учёные и инженеры вели разработки в разных направлениях, включая военные.

Речь идёт о 60-х годах XX века, ещё до высадки американцев на Луну и старта разработки лазерной боевой орбитальной станции «Скиф» в СССР. После того, как 4 октября 1957 года Советский Союз запустил в космос первый искусственный спутник, Военно-воздушные силы США задумались о методах космической безопасности и войны. Тогда они обратились к Boeing для разработки орбитального истребителя. Самолёт должен был эффективно перехватывать космические аппараты, производить разведку и даже наносить ядерные удары по земле.

X-20 Dyna-Soar в воздухе в представлении художника

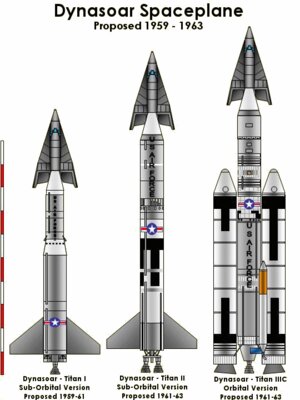

Какой бы масштабной ни казалась задача, специалисты Boeing вплотную подошли к её реализации. За шесть лет (с 1957 по 1963 год) разработчики успели построить несколько макетов космических истребителей X-20 Dyna-Soar (сокращение от Dynamic Soaring, которое читается как dinosaur — «динозавр»), а также провести ряд исследований. Многоразовый аппарат должен был выводиться на орбиту при помощи ракеты-носителя «Титан» (Titan). При этом для разных задач (в разработке находилось сразу несколько модификаций Х-20 — орбитальный бомбардировщик, фоторазведчик, перехватчик и так далее) планировалось использовать разные модификации ракеты.

Варианты стартовой компоновки X-20 Dyna-Soar

Для совершения одного витка вокруг Земли тормозная установка и маршевый двигатель самолёту не требовался. Низкоорбитальный полёт проводился по схеме «разгон-планирование». Однако при необходимости Х-20 можно было дооснастить разгонным блоком с жидкостным ракетным двигателем, то есть добавить третью ступень ракеты Martin Trans-Stage. Он давал космическому истребителю возможность совершить несколько витков вокруг планеты и маневрировать в космосе, проводя операции по сближению с советскими спутниками и их нейтрализации. Орбитальный истребитель был гораздо манёвреннее, чем ракеты и спутники, что давало немалые преимущества для военных миссий.

3D-модель орбитального самолёта «ЭПОС» системы «Спираль» — советского аналога X-20

Физические параметры X-20 Dyna-Soar были следующими: длина достигала 10,7 метра, размах крыльев — 6,35 метра, а максимальный взлётный вес — 5,165 тонны. Аппарат мог вывести на орбиту 450 килограмм полезной нагрузки. Приземляться орбитальный истребитель должен был на взлётно-посадочную полосу, как обыкновенный самолёт. Управлять летательным аппаратом мог один человек.

К концу программы инженеры предусмотрели, что экипаж X-20 может состоять из четырёх человек. С 1957 по 1963 год на создание орбитального истребителя было потрачено 410 миллионов долларов. В декабре 63-го американское руководство приняло решение свернуть проект и сосредоточиться на программах MOL (пилотируемая военная орбитальная станция) и «Джемини» (гражданские пилотируемые космические корабли), чтобы обеспечить себя регулярной, надёжной и безопасной доставкой людей и грузов с Земли на космические станции и обратно.

Дозвуковой аналог орбитального самолёта МиГ-105.11 экспонируется в музее Военно-Воздушных Сил в подмосковном Монино

А вот Советский Союз в 1964 году разработал собственную концепцию орбитального самолёта. Специалисты 30-го ЦНИИ представили проект воздушно-космической системы «Спираль», которая интегрировала в себе идеи самолёта, ракетоплана и космического объекта военного назначения. Разработку поручили ОКБ А. И. Микояна под руководством легендарного конструктора Глеба Лозино-Лозинского.

Основным отличием «Спирали» от X-20 Dyna-Soar было то, что советский орбитальный истребитель стартовал с борта специального гиперзвукового самолёта-разгонщика, а не выводился в космос ракетоносителем. Мощный воздушный корабль-разгонщик весом 52 тонны должен был разгоняться до шестикратной скорости звука и подниматься на высоту 30 километров. В этот момент должен был стартовать восьмиметровый десятитонный пилотируемый орбитальный самолёт с размахом крыла 7,4 метра, используя ускоритель на фтороводородном топливе.

Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95К «Медведь», с которого стартовал МиГ-105.11 — именно по такой схеме должен был стартовать «ЭПОС»

Разгонщик проектировался с возможностью использования вне системы «Спираль», в том числе и как пассажирский самолёт-авиалайнер. Это был первый технологически-революционный детальный проект гиперзвукового летательного аппарата с воздушно-реактивными двигателями.

Более того, в 1989 году на 40-м конгрессе Международной авиационной федерации (FAI), спустя более двух десятилетий со старта разработки «Спирали», специалисты NASA отмечали, что самолёт-разгонщик проектировался в соответствии с современными требованиями и мог бы реально использоваться и в 90-е. Орбитальный самолёт же, который получил кодовое название «ЭПОС» (Экспериментальный пилотируемый орбитальный самолёт), проектировался для фото- и радиоразведки, перехвата космических целей, поражения наземных и воздушных целей.

Общий вес боевой нагрузки мог достигать 2000 кг. Для маневрирования на орбите и торможения планировалось задействовать жидкостные реактивные двигатели. Блок ориентации должен был состоять из 6 двигателей грубой ориентации и 10 двигателей точной ориентации. Также предусматривался турбореактивный двигатель, работающий на керосине, для полёта на дозвуковых скоростях и посадки, которая производилась бы в самолётном режиме.

Космический аппарат «Буран» на стартовой площадке

Во время работы над «Спиралью» для отработки создания орбитального самолёта, исследования характеристик устойчивости и управляемости на разных этапах полёта, оценки теплозащиты были созданы многочисленные суборбитальные и космические аппараты-аналоги, такие как БОР-1 (Беспилотный орбитальный ракетоплан), БОР-2, БОР-3. Также был создан дозвуковой аналог орбитального самолёта МиГ-105.11, который стартовал из-под фюзеляжа тяжёлого бомбардировщика Ту-95К (самого скоростного самолёта с турбовинтовыми двигателями в мире).

Для обучения пилотов был приглашён Г. С. Титов, который на тот момент уже побывал в космосе. Кстати, в число испытателей X-20 Dyna-Soar входил Нил Армстронг, ставший впоследствии первым человеком, ступившим на Луну. МиГ-105.11 был собран в середине 70-х. В 1976 году он впервые поднялся в воздух, а в 77-м осуществил успешный отрыв от самолёта-разгонщика в полёте. Были также созданы сверхзвуковой и гиперзвуковой аналоги ЭПОСа, но они в воздух не поднимались.

Dream Chaser — современный американский аналог советского орбитального самолёта «ЭПОС»

К концу 70-х годов уже стало понятно, что проект не будет доведён до конца. Во-первых, на «Спираль» и так уже было потрачено 75 миллионов рублей (огромнейшая сумма на те времена). Во-вторых, в 1974 году (опять-таки в ответ на действия американцев с их программой Space Shuttle) была запущена программа многоразовой транспортной космической системы (МТКС) «Энергия» — «Буран».

В-третьих, у орбитального истребителя в отличие от МТКС не было актуальных задач, для которых его можно было бы использовать. Поэтому в 1979 году работы по «Спирали» были полностью остановлены. БОР-4 уже собирался как макет «Бурана». Тем не менее наработки «Спирали» и X-20 были использованы в дальнейших космических проектах обеих держав.

Например, в СССР, а затем и в России, велась разработка многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС) с орбитальным самолётом, который должен был выводиться в космос с помощью воздушного старта с борта тяжёлого самолёта Ан-225 «Мрия». США ведёт разработку многоразового космического корабля Dream Chaser («Бегущий за мечтой»), который гораздо больше напоминает БОР-4, нежели американский шаттл.

Материалы по теме:

- Главные изобретения российской науки этой весной: от нейросетей до лазеров

- Перевозить космические ракеты не легче, чем запускать их. Как это делают в России и мире

- Новейшие победы российских учёных: преобразование энергии и изучение чёрных дыр

- Самый дорогой дефис в истории — как ошибка NASA изменила подготовку к космическим миссиям

- Почему в спутниках и марсоходах процессор слабее, чем в умных часах. Парадокс XX века

Источник: trashbox.ru