В противном случае спортсмен выйдет на старт сезона с программами, содержащими тактические просчеты, выражающиеся или в неполном наборе элементов какой-либо группы, или в композиционных недочетах программы, или в нерациональном распределении элементов во времени и на площади катка, или неудачном хореографическом решении и т. п.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ

Составление коротких и произвольных программ, оригинального и произвольного танцев имеет специфические особенности, учет которых чрезвычайно важен как с точки зрения соблюдения правил соревнований и рекомендаций ИСУ, так и с точки зрения надежности, стабильности исполнения элементов, эстетического воздействия на зрителя. С этой точки зрения совершенная произвольная программа должна отвечать ряду требований.

Соблюдение принципа сбалансированности программы,. Современные правила соревнований подчеркивают, что высокой оценки могут быть удостоены только гармоничные, хорошо сбалансированные программы, в которых фигурист демонстрирует мастерство владения всем комплексом элементов своего вида фигурного катания.

6 попыток тройного акселя в короткой программе у женщин на ЧР-2023 #shorts

Программа, в которой преобладает одна группа элементов, (например, прыжки, а шаги и вращения представлены недостаточно), не может считаться сбалансированной, и оценка за нее будет снижена. Другими словами, сбалансированная композиция дает возможность спортсмену показать свое мастерство в исполнении всех групп элементов.

Конкретные требования к сбалансированности программ ежегодно несколько меняются, что объясняется прогрессом фигурного катания.

Для того чтобы программа была совершенной с художественной стороны, при ее составлении следует учитывать основные принципы создания композиции: законы единства, контраста и нарастания.

Закон единства предполагает создание программ как единого целого, соответствие ее композиции единому замыслу.

Закон контраста проявляется как в различии композиционных элементов, так и в смене движений, различных по пространственно-временным и динамическим характеристикам. Высокие положения тела сочетаются с низкими в комбинации шагов (например, по прямой, когда низкие выпады или высокие махи вперед или в сторону контрастируют с вертикальным положением тела фигуристов).. Напряженные движения рук в позе выезда из элемента чередуются с расслабленными, свободными при разбеге для выполнения следующего элемента. Особенно ярко проявляется закон контрастности в изменении ритма движений; в смене быстрого и медленного темпа движений, вплоть до статической позы; высокой и низкой скорости скольжения до полной остановки. Для разделения комбинаций желательно заканчивать их позами, которые, подобно точке или восклицательному знаку в предложении, заканчивают определенную мысль.

Закон нарастания проявляется в увеличении скорости, темпа движений, развитии сюжета программы, выборе такой последовательности элементов, которая отражала бы эту закономерность. Чтобы программа не утомляла своей монотонностью, обычно на протяжении комбинации с двумя-тремя первыми элементами следует определенное нарастание, а затем и кульминация.

Alexandra Trusova’s #Beijing2022 free program!

При создании программы следует предусмотреть, чтобы она. воспринималась в развитии. Каждый элемент комбинации можно подчеркнуть позами в исходном положении и на выезде, которые контрастировали бы со связками. Желательно также выделить контрастными движениями начало и конец комбинации, в особенности если они совпадают с музыкальными темами и фразами.

От ритмической структуры зависит общее впечатление. Сочетание равномерного и изменяющегося ритма позволяет избежать примитивного и однообразного катания. Придавая элементу ту или иную хореографическую окраску, не следует значительно изменять его ритмическую структуру. Это может нарушить стабильность исполнения, сложность элементов. Ритмического разнообразия лучше добиваться в связках, в подготовительных и завершающих элементах движения.

Добиваясь разнообразия структуры, темпа, ритма и хореографического оформления комбинаций и всей программы в целом, нужно стремиться к тому, чтобы разнообразие это не выходило за рамки общего стилевого единства, диктуемого музыкальным сопровождением.

При составлении программы необходимо ориентировать ее на судейский борт, чтобы в наиболее выгодном свете представить ее судьям. Следует тщательно выбирать ракурс размещения каждого элемента, поскольку некоторые из них в полной мере воспринимаются судьями лишь на определенной точке катка.

КОМПОЗИЦИЯ КОРОТКИХ ПРОГРАММ

В композиции короткой программы очень важно равномерно расположить обязательные элементы на ледяной площадке, чтобы ни левая, ни правая, ни центральная части катка не были «перегружены». Вращения, например, можно располагать так: первое и второе — на крайних частях катка, третье — в центральной. Вращения смотрятся лучше, если они выполняются на продольной оси катка, а не в его углах. Расположение прыжковых элементов зависит от их типа, так как каждый из них требует характерной, наиболее удобной формы разбега.

Часто вызывает нарекание расположение и форма дорожек шагов. Необходимо еще раз подчеркнуть, что требования правил следует соблюдать неукоснительно. Ни эстетической стороной, ни соображениями «удобства» или «неудобства» исполнения нельзя оправдывать даже небольшие отступления от установленных правил.

Так, шаговые комбинации не должны включать прыжки и подскоки более чем в половину оборота, а также вращения более чем в 1 оборот. Дорожки по прямой располагают вдоль длинной оси катка или по диагонали и выполняют от одной короткой стороны до другой. Дорожка по прямой должна быть близкой по форме к прямой линии, а не напоминать пологий серпантин.

Дорожки по кругу могут быть расположены как в крайних частях катка, так и в средней. При исполнении дорожки по кругу должно создаваться впечатление, что она исполняется во всю ширину катка по окружности.

Дорожки в форме серпантина должны как минимум три раза пересекать продольную ось, охватывать всю площадь катка от короткой стороны до короткой и от длинной до длинной и не содержать прямых участков. Желательно, чтобы дуги серпантина были приблизительно равны по величине.

Во всех случая составления дорожек следует помнить, что эта группа элементов включена в короткую программу для сравнения мастерства участников соревнований при исполнении шагов. Поэтому нужно избегать таких комбинаций, в которых сложные повороты и реберные шаги заменяются скольжением в выпаде, перебежками, простыми тройками, дополненными движениями рук.

Совместные вращения и тодесы желательно располагать по продольной оси между синими линиями разметки, раздельные вращения — симметрично продольной оси на том же участке.

Поддержка хорошо смотрится при размещении этого элемента вдоль борта, противоположного судейскому (поддержки с разбегом вперед), или по диагонали из левого дальнего в правый ближний угол (поддержки с разбегом назад). При таком размещении элемента партнерам достаточно простора для выполнения разбега и выезда из поддержки. Разбег к прыжку и сам прыжок необходимо ориентировать так, чтобы партнерша находилась на переднем плане по отношению к судейскому борту, а при последовательном расположении фигуристов прыгала вслед партнеру.

Желательно не загружать центральную треть площадки раз-бегами, а начинать их у коротких бортов. По тактическим соображениям для «маскировки» некоторых недочетов приходится «располагать элемент в таком ракурсе или в таком месте площадки, где они не так заметны.

Например, при стойком смещении партнеров относительно друг друга в боковом направлении при раздельном вращении можно сместить вращение к краю площадки. При стойком приближении или удалении друг от друга во время раздельного вращения лучше располагать элемент ближе к середине площадки. Такой прием можно использовать и при размещении раздельного прыжка, особенно если взаимное смещение партнеров значительно. При различной длине полета в прыжке не следует выполнять его вдоль длинного борта.

Для разных спортсменов последовательность выполнения элементов различна и зависит от их индивидуальных особенностей. Однако, как правило, наиболее сложные элементы лучше исполнять в первой половине программы. Следует избегать последовательного исполнения прыжковых элементов или вращений. Программа выглядит разнообразнее, если прыжковые элементы чередуются с вращениями и дорожкой шагов.

Очень часто фигуристы-одиночники начинают свои короткие программы с каскадов прыжков. Но лучше каскад ставить на второе место, а первым выполнять вращение, прыжок во вращение или прыжок в 2 оборота. Тем самым спортсмен как бы разминается и нередко снимает нервное напряжение, что повышает стабильность исполнения наиболее сложного элемента — каскада прыжков.

Можно рекомендовать следующие варианты чередования элементов в коротких программах одиночного катания:

1. Каскад прыжков, прыжок во вращение, двойной аксель, вращение, двойной прыжок, дорожка шагов, комбинация вращений. 2. Прыжок во вращение, каскад прыжков, комбинация вращений, двойной аксель, дорожка шагов, двойной прыжок, вращение. 3. Двойной прыжок, каскад прыжков, вращение, двойной аксель, прыжок во вращение, дорожка шагов, комбинация вращений.

Последовательность элементов короткой программы парного катания определяется многими факторами. Программа обычно начинается с подкрутки или поддержки, вслед за которыми чаще всего следует раздельный прыжок. Завершается программа в большинстве случаев совместным вращением или тодесом. В практике однако, существуют значительные отклонения от приведенной стандартной последовательности. Например, при составлении концовки программ следует учитывать, что завершающий элемент должен подчеркнуть наиболее сильные стороны спортсменов. Поэтому в финальной части выполняется элемент, который удается фигуристам особенно хорошо. .

КОМПОЗИЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Составляя произвольную программу, спортсмен и тренер имеют относительно большую творческую свободу в определении последовательности исполнения элементов высшей сложности, выборе оптимального варианта подхода к этим элементам, а также создании цельной по замыслу оригинальной композиции, в полной мере раскрывающей технические, физические и эстетические возможности фигуриста.

Соответствующие характеристики для женщин — мастеров спорта международного класса: общее число элементов—26—29; прыжков—16—18, из них тройных—3, комбинаций прыжков—2—3, вращений—6, прыжков во вращение—2—3, комбинаций вращений — 2, дорожек шагов—1—2, спиралей—2—3.

Не следует слепо копировать модельные характеристики. Нужно исходить из индивидуальных особенностей спортсмена и, конечно, по мере совершенствования его мастерства включать в программу более сложные элементы, но такие, которые реально могут быть им выполнены.

Нельзя строить программу так, чтобы сложные элементы располагались в начале, а более простые — в конце. Такой порядок распределения элементов значительно ухудшает зрительное восприятие и противоречит принципу сбалансированности программы.

При расстановке элементов произвольной программы следует учитывать также степень нагрузки, вызывающей ответную реакцию организма.

Одним из ее показателей является частота сердечных сокращений. Исследования ЧСС у фигуристов, проведенные В. Л. Карп-маном и Ж- Ю. Морозовой, позволяют более объективно подойти к оценке степени «нагрузочности» элементов произвольной программы и тем самым рациональнее расположить их в программе. Так, при выполнении вращения в ласточке отмечено заметное уменьшение ЧСС на 6—12 уд/мин по сравнению с исходной, что должно быть учтено при составлении произвольных программ. Рационально» включать вращение в ласточке в те места программы, где необходим промежуточный отдых, расслабление, снижение эмоционального фона, успокоение!

Сложные прыжки, подкрутки и выбросы чаще всего выполняются в начале программы. В остальном последовательность элементов произвольная. Распределение элементов по минутам программы представлено на рис. 90. Энергичные разбеги, поддержки, раздельные прыжки, тодесы, комбинации шагов вызывают значительное учащение пульса и дыхания, тогда как совместные и раздельные вращения и прыжки во вращение могут быть использованы как своеобразная передышка.

| Рис. 90. Распределение элементов по минутам программы и их последовательность у сильнейших пар страны и мира в сезоне 1982г. |

Следует учитывать соотношение скоростей, на которых выполняется тот или иной элемент, чтобы использовать остаточную скорость для выполнения последующего разбега. Например, в большинстве случаев нерационально после поддержки гасить остаточную скорость, чтобы выполнить раздельное вращение, и практически с места снова разбегаться, чтобы выполнить раздельный прыжок. Лучше остаточный ход после поддержки усилить разбегом на раздельный прыжок, а раздельное вращение сделать после прыжка.

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ

Подготовительная работа по составлению программы начинается с ознакомления с правилами соревнований, разъяснениями к правилам и методическим пособиям по судейству. По этим документам тренер определяет требования к программе и ее элементам, которые подлежат строгому соблюдению, и выбирает направление, по которому пойдет его творчество при составлении программы. Это в основном музыкальное сопровождение, хореографическое оформление, размещение элементов по площадке, их последовательность, положения тел, подходы и выходы из элементов.

Целесообразно просмотреть киноматериалы и видеофильмы программ предыдущих сезонов, чтобы ознакомиться с опытом создания композиций и позаимствовать оригинальные моменты, которые могут получить развитие.

Хорошо, если тренер и спортсмен ведут картотеку по основным разделам: музыкальному сопровождению, размещению программы по площадке, последовательности элементов, вариантам исполнения, описанию комбинаций шагов. Таким образом накапливается материал по композиции короткой и произвольной программ на протяжении текущего сезона и для будущих программ.

Тренер записывает варианты подходов, выходов, нестандартных движений, подмеченных у других участников, придуманных самим, позаимствованных из других видов спорта и т. д. Таким образом накапливается материал о последовательности элементов, стиле, музыкальном сопровождении, вариантах стартовых и финальных поз. Заметки по элементам должны быть краткими. Можно использовать сокращения и условные обозначения, схемы и рисунки. Так как группы элементов периодически повторяются, записи с заметками по композиции необходимо сохранять и из года в год пополнять, чтобы использовать при составлении программ, включающих эти повторяющиеся элементы.

Непосредственная подготовка к созданию программы начинается с составления комбинаций. Комбинации формируют в конце сезона (в апреле-мае), что позволяет ускорить усвоение элементов в заранее подготовленных комбинациях, которые в дальнейшем будут включены в программу целиком или в слегка измененном виде. При составлении тренировочных комбинаций тренер стремится к тому, чтобы они способствовали качественному выполнению элементов.

Подбор музыкального сопровождения программы ведется на протяжении сезона, предшествующего началу составления программы. Тренер, хореограф и спортсмен прослушивают пластинки, музыкальные передачи по радио, телевидению и т. д. и записывают названия музыкальных произведений, которые могут подойти для программ. Большим подспорьем в работе служит личная фонотека и дискотека тренера. Желательно уже в мае выбрать музыкальный материал, из которого в дальнейшем будет скомпоновано музыкальное сопровождение программы.

При первоначальной «примерке» элементов к музыкальному материалу необходимо расположить их в последовательности, соответствующей тактическому замыслу тренера или спортсменов. Если музыкальный материал по длительности или последовательности не совпадает с расположением элементов, приходится изменять композицию или делать купюры в музыке. Здесь обязательно нужна помощь музыкального редактора.

Далее на льду проводят опробование заранее составленных комбинаций под выбранное музыкальное сопровождение. При этом фигуристы должны выполнять элемент с оптимальной скоростью, с количеством оборотов, требуемых правилами соревнований. Только тогда удастся сопоставить характер музыки с характером выполняемого элемента и реально определить время (число музыкальных тактов), необходимое для выполнения элементов и связок между ними.

На листе бумаги составляют ориентировочную схему размещения программы на площадке и приблизительный путь передвижения фигуристов от одного элемента к другому, т. е. рисунок композиции. На схему целесообразно наносить рисунки разбегов, необходимых для удобного и четкого выполнения элемента. Не следует ради композиционной новизны жертвовать качеством выполнения элемента и разбега.

При многократном повторении комбинации определяется точное место элемента на площадке. Например, спортсмен принимает стартовую позу на пересечении продольной оси катка с синей линией разметки; выезд из прыжка начинает на расстоянии около 2 м от синей линии, выезд из спирали — в 5 м от судейского борта и т. д.

Когда составление программы вчерне завершено, необходимо несколько раз прокатать ее целиком, чтобы выяснить, успевают ли фигуристы выполнить элементы и связки в соответствии с акцентами музыкального сопровождения, размещаются ли элементы на запланированных местах площадки и т. д. Совершенствуют композицию за счет изменения шагов, связок, направления перемещений, смещения некоторых элементов по площадке.

В работе над составлением произвольных и коротких программ, оригинального и произвольного танцев оптимальные результаты дает совместная работа тренера, хореографа и спортсмена. Ведущая роль, конечно, остается за тренером. Он подбирает элементы, создает из них комбинации, следит, чтобы составленные фрагменты отвечали тактическим требованиям, соответствовали физическим возможностям спортсмена, сложные фигуры располагались в тех местах программы и выполнялись, в те моменты, когда спортсмен находится в состоянии наилучшей готовности.

Задача хореографа — найти композиционное решение фрагментов, наиболее точно отражающее характер музыки, следить, чтобы вся программа была выдержана в едином стиле, отбирать необходимые позы и жесты, контролировать художественную сторону программы.

Фигурист в этом творческом процессе тоже играет активную роль. Прежде всего он предлагает новые, наиболее соответствующие его духу и возможностям варианты, уточняет предложенные, проверяет возможность их выполнения. Чем выше мастерство фигуриста, тем в большей степени он определяет смысл программы.

Несмотря на отмеченное распределение функций тренера, хореографа и спортсмена, создание наиболее удачных программ чаще всего происходит совместно, в творческом единстве.

Источник: www.tulup.ru

Система судейства в фигурном катании

Система судейства в фигурном катании — это сложнейший механизм. Во время Гран При Кубок Ростелеком в Москве очень много вопросов возникло у молодых спортивных менеджеров относительно правил судейства. Эмоции были различными, а оценки отличались полярно.

Анастасия Заварина, профессионально занимающаяся пляжными видами спорта, в свое межсезонье провела уникальное исследование, посвященное фигурному катанию. Восхитительному, уникальному и необыкновенному виду спорта. За что ей — огромное спасибо от имени всего спортивного сообщества!

Раньше в фигурном катании действовала «система 6.0» (ее иногда называют «старой системой»), она была введена в 1901 году Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Выступление фигуриста оценивало нечетное количество судей, обычно их было 9, каждый из которых выставлял свою оценку. Потом выводилось среднее арифметическое, которое и становилось результатом. Каждый из судей делает две оценки:

- в короткой программе за обязательные элементы и артистизм

- в произвольной — за техническое исполнение и артистизм по такой шкале:

- 0,0-0,9 — не исполнено

- 1,0-1,9 — очень плохо

- 2,0-2,9 — плохо

- 3,0-3,9 — посредственно

- 4,0-4,9 — хорошо

- 5,0-5,9 — очень хорошо

- 6,0 — безукоризненно

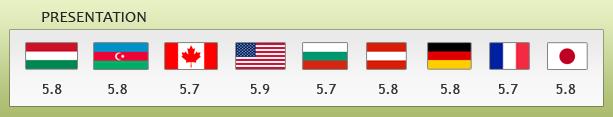

Причем, фигурист А находится выше фигуриста Б, если большинство судей ставит его выше по сумме баллов. Ничьи в короткой программе разрешают в сторону оценки за обязательные элементы (5,9+5,7 > 5,8+5,8), в произвольной — в сторону оценки за артистизм (5,9+5,7 < 5,8+5,8). Если всё ещё не удаётся определить, кто лучше, складывают баллы, отданные всеми судьями. Ранжировки по короткой и произвольной программе объединяют, при этом произвольная программа имеет больший вес.

Оценки носили относительный характер, а не абсолютный. По сути, задача судей была в том, чтобы сравнить сложности программ нескольких спортсменов, квалифицировать, какие элементы из заявленных выполнены, выставить штрафы за некоторые ошибки. Хотя и существовали какие-то формальные критерии для выставления оценок, величина оценки имела смысл только в рамках одного турнира, так как зависела не только от проката конкретного участника, но и от уровня прокатов конкурентов.

Но, тем не менее, всех все устраивало, пока не случился скандал на Олимпийских играх 2002 в Солт-Лейк-Сити (США), произошло событие, не имевшее прецедента за всю историю зимних Олимпийских игр. Елена Бережная и Антон Сихарулидзе (Россия) выиграли соревнования пар в фигурном катании, а пара из Канады получила серебряные медали.

Но через пять дней канадской паре Джеми Сале и Давиду Пеллетье вручили второй комплект золота, после того как представители Канады устроили скандал и подали апелляцию, а североамериканские СМИ поддержали их. Сговор судей получил огласку и широкое обсуждение. Не выдержав натиска, МОК и Международный союз конькобежцев пошли на пересмотр первоначальных результатов и вручили канадской паре второй комплект золотых медалей. В итоге золотыми медалями были награждены как россияне, занявшие первое место, так и канадцы. Кстати, китайская команда занявшая третье место на повторное награждение не явилась.

Этот случай привел к значительным изменениям. Предложение по реформе системы судейства было выдвинуто руководством ИСУ на конгрессе 2002 г. в Киото (Япония). Тогда участники конгресса (81 голосом против 16) поддержали предложение президента ИСУ Оттавио Чикуанты отменить шестибалльную систему оценок и компьютеризировать судейство, что, по его мнению, давало возможность добиться максимальной объективности. Новая система была призвана, чтобы уйти от принципа сравнения программ, и прийти к абсолютной оценке программы, независимой от прокатов других участников турнира.

Новая система была принята на состоявшемся в 2004 г. в голландском городе Швенингене 50-м конгрессе Международного союза конькобежцев. В июне 2010 г. 53-й конгресс Международного союза конькобежцев (ИСУ) внес в систему судейства некоторые изменения.

Новая судейская система (ISU New Judging System) впервые была опробована на этапах взрослой серии Гран-При сезона 2003/2004, а уже через год, в сезоне 2004/2005, она стала обязательной и была применена на всех крупных международных турнирах, начиная с сезона 2005/2006.

ИСУ заявляет, что преимущество Новой системы в более детальной статистике по фигуристам и судьям. С одной стороны, это позволяет тренерам определить, за что ставят высокие оценки, и соответственно подготовить спортсмена, с другой — «вычислить» предвзятого судью и применить санкции. Поскольку у оценок нет верхней границы, перестали недооценивать фигуристов, катающихся первыми. Да и поклонникам фигурного катания стало удобнее: если нет возможности посмотреть соревнование в прямом эфире, они могут проанализировать протокол и смотреть выступления выборочно.

Суть новой системы состоит в том, что вместо выставления двух «общих» оценок (за сложность программы и «за представление») судейская бригада помимо общей оценки за технику выставляет также пять оценок за компоненты программы, каждый из которых оценивается по десятибалльной шкале: базовый уровень катания, связующие элементы, хореография, прокат/исполнение и выразительность. Кроме того, оценки по новой системе выставляются отдельно за каждый технический элемент, перечень которых арбитры получают перед соревнованиями.

Каждому элементу фигурного катания приписывается определенная ценность, которая является постоянной и изменению (по крайней мере, в течение одного сезона) не подлежит.

В соответствии с Правилами по фигурному катанию на коньках, принятыми 53 конгрессом в 2010 г., судейская бригада состоит из следующих официальных лиц:

- максимум 9 судей, выбранных из опубликованного списка судей и рефери (ISU list of Judges and Referees), которые составляют судейскую бригаду и судят соревнования.

Их главная задача – оценивание качество исполнения.

Федерации – члены ИСУ ежегодно представляют в ИСУ свои списки квалифицированных судей, рекомендованных для утверждения ИСУ.

Представители ИСУ, организующие международные соревнования, должны при составлении судейских бригад сделать всё возможное для обеспечения представительства в бригадах судей как можно большего числа стран участниц. Однако, ни одна страна не может иметь большинства судей в бригаде. В исключительных случаях, если количество присутствующих судей не достаточно для составления бригады, может быть использован один национальный судья принимающей страны при условии, что он обучен работе по Системе судейства ИСУ.

При составлении бригады для судейства соревнований по танцам на льду на международных соревнованиях, включающих также соревнования по одиночному и парному катанию, для включения в бригаду вначале рассматриваются судьи, которые имеют право судить лишь танцы на льду.

- Рефери, или Главный судья — назначается с целью руководить бригадой, следить за ходом проведения соревнования в соответствии со всеми применимыми правилами ИСУ, заведует организационной стороной соревнования: вызывает на лёд фигуристов, даёт сигналы радиоузлу, следит за хронометражем.

Для синхронного катания назначается дополнительно ассистент рефери на льду.

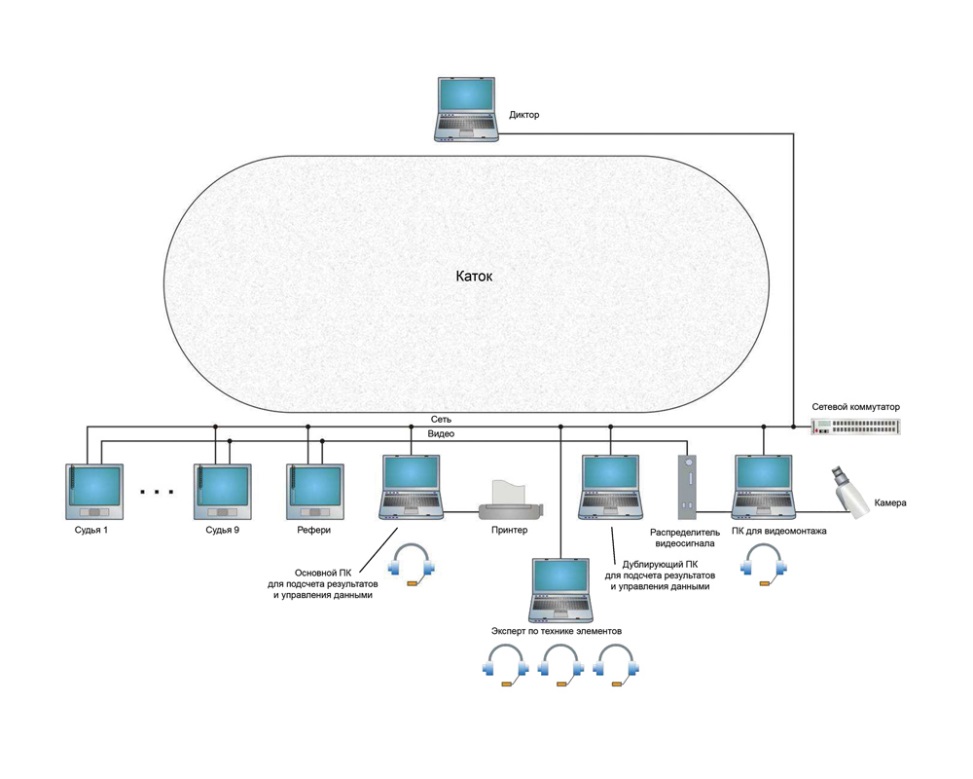

Судьи и рефери сидят вдоль борта площадки, или на приподнятом подиуме в синхронном катании, и судят всё соревнование.

- Технический специалист и ассистент — фиксируют элементы, недокруты, падения. Их назначают из списка технических специалистов, публикуемого ИСУ.

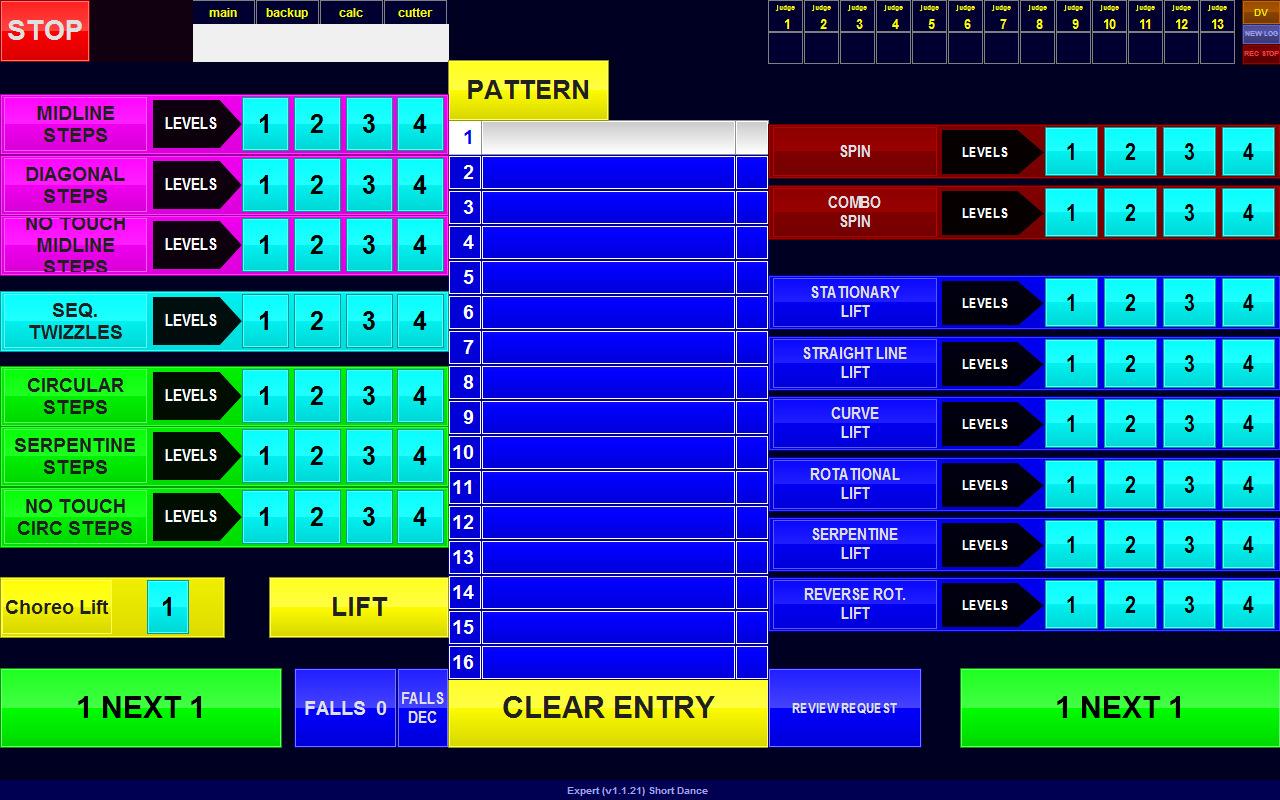

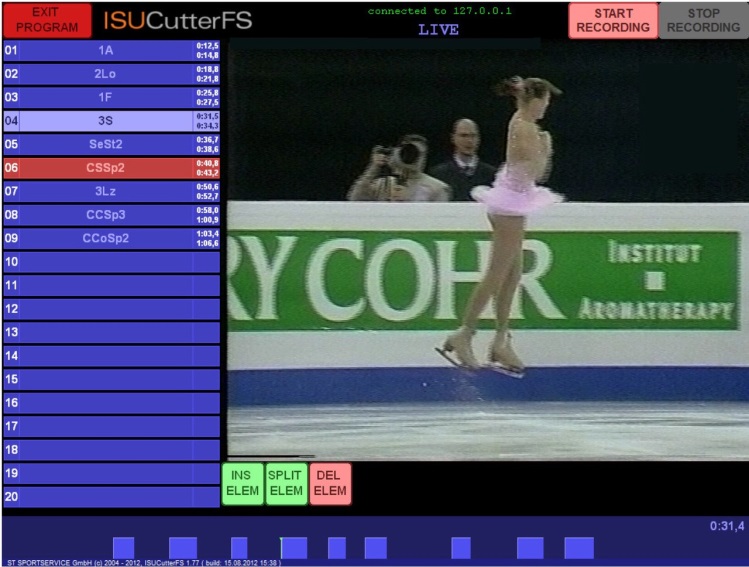

В задачи технического специалиста входит выявление индивидуальных элементов, представляемых фигуристом, и в соответствующих случаях определение их сложности. Во время соревнований все три технических специалиста занимаются тем, что опознают исполняемые фигуристами элементы и вводят их в компьютер, в то время как судейская бригада оценивает исключительно качество исполнения каждого отдельно взятого элемента и компоненты программы.

- Технический контролер — контролирует работу технической бригады. Если у специалиста с помощником случается разногласие, технический контролёр становится решающим голосом. Также имеет право аннулировать запись элемента, сделанную техническим специалистом, если контролер считает, что элемент был идентифицирован неверно. Работа каждого из этих специалистов в последствии сверяется с аудио и видео записью соревнований.

- Оператор ввода информации и оператор видеоповтора — находятся рядом с технической бригадой и ассистируют им (первый вводит их решения в компьютер, второй управляет системой видеоповтора).

Техническая бригада и контролер сидят отдельно от судей и обычно немного выше.

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ выглядит так:

Компания Swiss Timing – мировой лидер в области разработки и производства электронных систем судейства и хронометража для спортивных соревнований. Компания которая занимается технической поддержкой и программным обеспечением ISU Судейской системы. Так как комплектации и оборудование достаточно дорогое, то компания предоставляется 3 комплекта (для проведения небольшого соревнования до олимпийских игр)

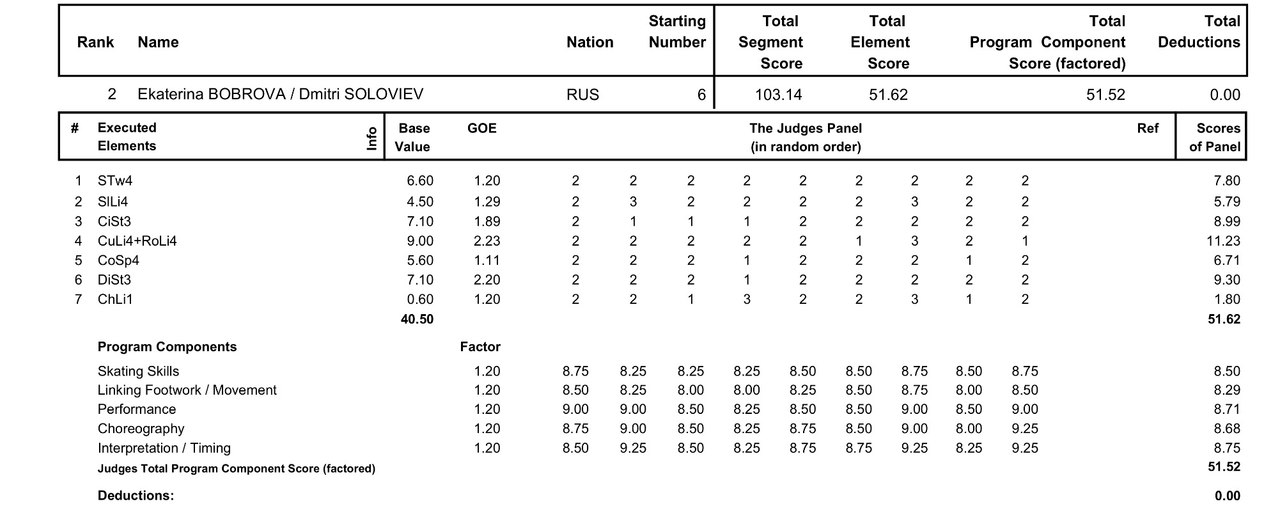

Процесс оценки выступления фигуриста выглядит следующим образом:

Каждая «секция» танца с заданным рисунком и каждый предписанный элемент короткой программы, произвольной программы, короткого и произвольного танца имеет определенную Базовую стоимость, занесенную в таблицу «Стоимости элементов» (SOV), публикуемую в Коммюнике ИСУ.

1. Технические специалисты определяют название каждого представленного элемента и уровень его сложности (если это необходимо). В соответствии с их решением элементу присваивается соответствующая сложность из SOV.

2. Каждый из судей в бригаде оценивает качество исполнения элемента и присуждает каждому элементу одну из семи градаций «Качества исполнения элемента» (GOE). Каждая градация имеет свое положительное (+) или отрицательное ( ) численное значение, приведенное в таблице SOV.

3. Общая оценка качества исполнения элемента получается путем вычисления усеченного среднего данных максимум девятью судьями, участвующими в определении результата. Для этого отбрасывается равное количество самых высоких и самых низких оценок, а из оставшихся вычисляется арифметическое среднее. Это число округляется до двух значащих цифр после запятой.

4. Общая оценка каждого элемента получается путем сложения базовой сложности элемента к общей оценке качества его исполнения.

Комбинация прыжков оценивается как один элемент путем сложения базовой стоимости включенных прыжков и оценки качества исполнения наиболее трудного прыжка.

5. Финальная оценка получается путем сложения общих оценок каждого отдельного элемента.

6. В произвольной программе одиночников оценка для всех прыжков, исполненных во второй половине программы, умножается на 1,1, чтобы поощрить равномерное распределение наиболее сложных элементов.

7. По окончании программы каждый судья также выставляет дополнительные оценки за представление программы. Это так называемые «Компоненты программы»: базовый уровень катания, связующие элементы, хореография, прокат/ выполнение и выразительность. Каждый из них оценивается по 10 бальной шкале с шагом 0,25. Для обязательных танцев этих компонентов только три: ритм, прокат и выразительность.

8. Общая оценка за каждый из критериев представления программы получается путем вычисления усеченного среднего судейской бригады.

9. Финальная оценка за каждый из критериев представления программы получается путем умножения усеченного среднего бригады на следующие коэффициенты: мужчины – 1,0 в короткой программе, 2,0 в произвольной; женщины и пары – 0,8 в короткой программе, 1,6 в произвольной. Таким образом, получается пять оценок за компоненты программы.

10. В случае нарушения общих правил применяются следующие штрафы:

за каждые лишние или недостающие 5 секунд снимается 1,0;

за использование музыки со словами (для пар и одиночников) снимается 1,0 (в танцах на льду музыка со словами допускается);

за использование запрещенных элементов снимается 2,0 за каждый элемент;

за использование предметов или неправильный костюм снимается 1,0.

11. Итоговый результат получается путем сложения общей оценки за элементы с пятью оценками за компоненты программы и с вычетом необходимых штрафов.

12. Результат соревнований вычисляется путем сложения итоговых результатов короткой и произвольной программ (обязательный танец, оригинальный танец и произвольный танец на льду). Участник, получивший максимальное количество баллов, занимает первое место, за вычетом снижений за все допущенные нарушения, следующий за высшим результатом получает второе место и так далее.

.jpg)

Протокол выступления выглядит следующим образом

Протокол Танца на льду

Система оценок аналогична одиночному/парному катанию, с такими отличиями:

Очки за технику.

Оценка за технику охватывает только сложные элементы наподобие твизлов, вращений, поддержек и дорожек шагов.

Обязательную танцевальную серию делят на два «элемента» со своими SOV/GOE. Уровень такого «элемента» (от 1 до 4) определяется количеством исполненных и сорванных шагов танца.

Очки за общее впечатление.

Пятая оценка называется Interpretation/timing и включает также попадание движений в такт танца.

Что в итоге видят зрители на табло:

Судьи также очень строго относятся и к костюмам.

- Запрещено надевать излишне театральные костюмы и обнажающие значительную часть тела.

- Мужчины обязаны быть в брюках. Они не могут выступать в костюмах без рукавов.

- Женщины должны быть в юбках (или платьях).

- Костюмы фигуристов должны быть прочными, а также должны подчёркивать замысел номера и его идею.

- Во время соревнований костюмы спортсменов не должны включать никаких логотипов.

- На всех чемпионатах за пределами льда, в зоне телевизионных интервью, во время тренировок фигуристы могут надеть костюм, на котором размещены не более двух логотипов спонсоров (за исключением производителей табака и алкоголя)

Как бы опасно не выглядели для зрителя элементы, исполняемые фигуристами есть список запрещенных.

- – сальто;

– прыжки навстречу партнёру;

– каскады из 4 и более прыжков;

– поддержки за запрещённые части тела;

– поддержки с поворотом более 3,5 оборотов; - – вращательные движения, когда партнёр вращает партнёршу в воздухе вокруг себя, держа её за руку или за ногу; крутящие или вращательные движения, в которых партнёрша переворачивается, и её опорная нога отрывается ото льда; вращательные движения с хватом одного из партнёров за ногу, руку или шею другого партнёра;

– раскрутки за руку или ногу, в которых партнёрша теряет контакт со льдом;

– перевороты партнёрши в вертикальной плоскости; - – лежание на льду и длительное и/или стационарное нахождение на льду обоих колен спортсмена одновременно в любом месте программы;

– злоупотребление поддержками, когда партнёрша значительную долю программы проводит на руках у мужчины, а не на коньках;

– использование декораций, посторонних предметов. - За исполнение штраф 2,0 очка.

- В танцах на льду, запрещены поддержки партнёрши выше головы партнёра, подкрутки, выбросы и другие акробатические элементы.

Источник: www.sportdiplom.ru

Требования к исполнению разных видов программ в фигурном катании (стр. 1 из 2)

Структура современных международных соревнований по фигурному катанию такова: мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание, танцы на льду. В каждом виде фигурного катания оценка производится по двум видам программы (короткой и произвольной), в танцах на льду – по трем (обязательный, оригинальный и произвольный танец). Рассмотрим особенности выполнения элементов и построения программ в каждом из видов.

Короткая программа (англ. Short program ; сокр. SP) в фигурном катании — первая часть соревнований в одиночном (мужском и женском) и парном катании.

Все заявленные на турнир участники исполняют короткую программу. Если участников набирается очень много (это обычно бывает в одиночном катании на чемпионатах Европы и мира), то для исполнения короткой программы их делят на две группы. В «утреннюю» группу попадают слабейшие спортсмены (имеющие наименьший рейтинг ИСУ) и порядок их выступлений определяется жеребьевкой. В «вечернюю» попадают участники с более высоким рейтингом, причем последние две разминки обязательно составляют 12 самых высокорейтинговых спортсменов. В парном катании в последние годы разделения на группы не требуется, т.к. число участников редко превышает 15-20 пар.

Продолжительность короткой программы и у одиночников и у пар — максимум 2 минуты 50 секунд, может быть меньше. Все элементы, начатые после отметки 2:50 не будут засчитаны. Если спортсмен (пара) не закончит программу в указанное время, то за каждые лишние 5 секунд с общего результата судьи снимут 1 балл.

По результатам короткой программы, 24 лучших участника, затем исполняют произвольную программу. Составление коротких и произвольных программ имеет специфические особенности, учет которых важен как с точки зрения соблюдения правил соревнований и рекомендаций ИСУ, так и с точки зрения надежности, стабильности исполнения элементов и эстетического воздействия на зрителя

В короткой программе есть восемь предписанных элементов:

· три прыжковых элемента

· либо две дорожки, либо одна дорожка и комбинация спиралей (для одиночников); прыжок, поддержка, подкрутка, выброс, тодес, два вращения и либо дорожка, либо спирали (для пар)

Взрослые спортсмены, в отличии от юниоров имеют возможность выбирать удобные им элементы. У юниоров требования жестче, у них оговариваются виды прыжков, а у юниорских пар, кроме того, оговариваются и тип выброса, а так же вариации захода на поддержку. В коротких программах ввиду их непродолжительности и заданности элементов, которые надо исполнять, обычно используют два-три коротких музыкальных отрывка, разных по темпу.

Дополнительные технические условия.

Прыжки: в короткой программе мужчины могут исполнять только один четверной прыжок (либо в каскаде, либо в качестве прыжка с дорожки шагов). Если в программе исполяется тройной аксель, в качестве сольного акселя, то он не может использоваться как часть каскада или как прыжок с дорожки шагов.

Комбинация прыжков: Прыжки, включаемые в каскад, должны отличаться от прыжка, исполняемого с дорожки шагов. В каскад запрещается вставлять шаги и повороты между прыжками.

Вращения: За исключением обязательного прыжка во вращение, остальные вращения не могут начинаться с прыжка. Для женщин при исполнении заклона позиция бильман учитывается как усложнение только после выполнения 8 оборотов в позиции классического заклона.

Произвольная программа (англ. Free skating; сокр. FS) в фигурном катании — вторая часть соревнований в одиночном (мужском и женском) и парном катании, исполняемая после короткой программы.

Продолжительность произвольной программы у мужчин и пар 4 минуты 30 секунд +\- 10 секунд (у юниоров 4:00 +\- 0,10), а у женщин 4 минуты +\- 10 секунд (у юниорок 3:30 +/- 0:10). Произвольные программы одиночников и спортивных пар всегда разнообразны, они характерны и несколькими сменами ритма, подбором разнообразных мелодий.

В произвольной программе спортсмен и тренер имеют относительную творческую свободу в определении последовательности исполнения элементов, выборе оптимального варианта подхода к этим элементам, а также создании цельной по замыслу оригинальной композиции. Количество выполняемых в произвольной программе элементов ограниченно только «сверху»:

У одиночников:

· не больше 8 (мужчины и юноши) или 7 (женщины и девушки) прыжковых элементов, один из них обязательно должен быть акселем и можно включать до трех каскадов, один из которых может состоять из трех прыжков;

· не больше 3 вращений;

· 2 разные дорожки шагов у мужчин (одна у юниоров) и 1 дорожка шагов с 1 комбинацей спиралей у женщин (только дорожка у юниорок);

· один параллельный прыжок и один каскад или комбинация прыжков;

· два разных выброса;

· три поддержки и одна подкрутка или две поддержки и две подкрутки (с разных заходов). У юниоров максимум две поддержки и одна подкрутка;

· одно параллельное и одно парное вращение;

· одна дорожка шагов.

В произвольной программе у парников базовая ценность всех прыжковых элементов, выбросов, поддержек и подруток, выполненных во второй половине программы, умножается на коэффициент 1.1, так как во второй части программы выполнять элементы сложнее. Наиболее сложные прыжки, подкрутки и выбросы чаще всего выполняются в начале программы.

Все спортсмены пытаются выполнить максимально разрешенный набор элементов, поскольку за каждый из них начисляются баллы. Решать какие именно прыжки стоит прыгать каждый может сам со своим тренером. Так как каждый элемент имеет свою базовую стоимость, а количество элементов ограничено, кроме того, ограничено время, то имеется множество комбинаций элементов, варьируя которыми возможно набрать в программе наибольшее количество баллов.

Отдельно стоит рассмотреть структуру программ для танцев на льду, так как она существенно отличается от структуры программ других видов фигурного катания.

Спортивные танцы на льду — самый молодой вид фигурного катания. Соревнования по спортивным танцам на льду проводятся как троеборье и включают следующие виды программ[1]:

1. Обязательный танец. На каждый сезон Технический комитет ИСУ избирает две группы танцев, которые жеребьёвкой распределяются на соревнования.

2. Оригинальный танец. На весь сезон задается музыкальная тема. Например, вальс,народная,танго и т.п. Во время соревнований по оригинальному танцу танцоры должны исполнить несколько серий шагов, утвержденных Техническим комитетом ИСУ.

По сумме результатов обязательного и оригинального танца отбираются 24 лучших пары, которые допускаются к исполнению следующего вида программы:

3. Произвольный танец. В произвольном танце содержаться такие элементы, как поддержки, вращения, арабески, спирали, шаги и др., связанные в единое целое. Музыку к произвольному танцу выбирают спортсмены с тренерами и хореографами.

Каждый танец оценивается отдельно, и по сумме баллов за все три программы определяется расстановка мест на турнире.

Обязательный танец. Обязательный танец — одна из программ соревнований в спортивных танцах на льду, в которой танцоры выполняют стандартные шаги и придерживаются заданного темпа музыки. Обязательный танец катается как первая фаза соревнований в танцах на льду. Международный союз конькобежцев издает описание танца и пошаговую диаграмму, а также подбирает музыку для каждого танца.

На каждый сезон выбирается две группы по три обязательных танца в каждой (для юниоров и взрослых спортсменов). Затем посредством жеребьёвки из каждой группы выбирается обязательный танец на каждый турнир. Список танцев, которые в настоящее время выполняются на соревнованиях как обязательные:

· Американский вальс (American Waltz)

· Аргентинское танго (Argentine Tango)

· Австрийский вальс (Austrian Waltz)

· Ча-ча-ча Конгеладо (Cha Cha Congelado)

· Европейский вальс (European Waltz)

· Золотой Вальс (Golden Waltz)

· Полуночный блюз (Midnight Blues)

Источник: smekni.com