О чём концепция допобразования детей

(Александра Лапина, редактор новостей об образовании в Skillbox Media).

Правительство утвердило концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года. Её планируется реализовать в два этапа, первый пройдёт уже в 2022–2024 годах, а второй — с 2025-го по 2030-й.

В документе отмечается, что на текущий момент уже проведён комплекс мероприятий по развитию дополнительного образования детей. Речь идёт о:

- приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей» федерального проекта «Успех каждого ребёнка», входящего в состав национального проекта «Образование»;

- федеральном проекте «Культурная среда», он входит в состав национального проекта «Культура».

То есть новый документ дополняет то, что уже было начато. Отмечается, что в 72 регионах уже появилась целевая модель регионального допобразования. К 2024 году она распространится на все субъекты РФ.

Целевая модель предполагает, в частности, такие планы:

Презентация программы «Основные маркетинговые концепции»

Региональными навигаторами в документе называются информационные ресурсы с данными о реализуемых в конкретном субъекте дополнительных общеобразовательных программах и организациях, которые их проводят. Кроме того, при помощи этих ресурсов можно искать подходящие ребёнку программы допобразования. Детей регистрируют в этих сервисах, чтобы вести персонифицированный учёт.

Что касается персонифицированного финансирования, то оно означает, что родителям будут выдавать специальные сертификаты. Ими можно будет оплачивать дополнительные общеобразовательные программы. Но сертификаты не будут распространяться на специальные организации допобразования в сфере искусства. Например, музыкальные и художественные школы.

Кстати, как показало недавно исследование в рамках Мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ, именно занятия искусствами на втором месте по популярности среди всех направлений дополнительного образования.

Какие есть проблемы в допобразовании и как их решить

В концепции перечислены трудности, которые сейчас наблюдаются в российской системе детского допобразования. Вот лишь некоторые из них:

Главные цели в рамках совершенствования системы допобразования — создать условия для самореализации и развития талантов, а также воспитать «высоконравственную, гармонично развитую и социально ответственную личность».

Для достижения этих целей намечен целый ряд задач, среди которых, например, такие:

- организовать воспитательную деятельность на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества и государства, а также формировать у детей и молодёжи общероссийскую гражданскую идентичность, патриотизм и гражданскую ответственность;

- расширить возможности для использования в образовательном и воспитательном процессе культурного и природного наследия народов России;

- сформировать механизмы преемственности и непрерывности образовательных траекторий в общем и дополнительном образовании детей, а также в среднем профессиональном и высшем;

- вовлечь детей в программы и мероприятия ранней профориентации;

- обеспечить взаимодействие с наставниками из научных учреждений, а также вузов и колледжей, для вовлечения детей в научную деятельность.

Чего ждут от реализации концепции и как будут осуществлять задуманное

Что такое Концепция Управления — Целевая Функция Управления (ЦФУ)? (§ 8.110)

В результате реализации концепции планируется:

- обновить инфраструктуру допобразования детей;

- расширить участие колледжей и вузов в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ;

- расширить участие организаций негосударственного сектора в реализации дополнительных общеобразовательных программ;

- создать сети технологических кружков для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и учёных, а также сети школьных спортивных клубов и лиг для формирования здорового образа жизни, развить школьные музеи, театры и медиацентры;

- запустить систему творческих конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций с участием детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и сирот;

- использовать механизм зачёта школами образовательных результатов, которые получены в ходе освоения дополнительных общеобразовательных программ;

- внедрить в каждом регионе эффективную систему выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодёжи;

- широко использовать эффективные модели интеграции основного и дополнительного образования (прежде всего речь о школах полного дня, о пользе которых говорили на заседании президиума Госсовета 25 августа 2021 года;

- усилить воспитательную составляющую в содержании дополнительных общеобразовательных программ, которые реализуются на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций.

В соответствии с обозначенными целями составлен подробный план мероприятий первого этапа реализации концепции. Так, ожидается, что до 2024 года все регионы перейдут на персонифицированное финансирование. Причём сертификаты должны получить не менее 25%, а к 2030 году — не менее 30% детей в каждом субъекте РФ. Из федерального бюджета выделят субсидии для создания современной инфраструктуры в системе дополнительного образования детей. Чтобы доступ к дополнительному образованию был у большего количества ребят, количество мест в образовательных организациях планируют увеличить.

Кстати, недавно вышел очередной выпуск информационного бюллетеня НИУ ВШЭ под названием «Мониторинг экономики образования», который касается роли семьи в процессе обучения ребёнка. Там, в частности, эксперты оценили ситуацию с допобразованием. Так, выяснилось, что 78% школьников посещают дополнительные занятия. Причём 38,5% из них — только вне общеобразовательной организации, а 23,3% — и в школе, и вне неё.

А ещё ранее стало известно, что к расходам на дополнительное образование детей готовы 92% семей. Более того, некоторые подростки даже копили деньги именно на допобучение. Насколько эта ситуация изменится в новых экономических реалиях, покажет время.

Все права на опубликованные на сайте Общероссийского Профсоюза образования материалы охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любое использование материалов допускается только по согласованию с их авторами с обязательной активной ссылкой на источник.

Источник: www.eseur.ru

Механизм реализации государственных целевых программ

Для понимания вопроса механизма реализации государственных целевых программ необходимо ознакомиться с такими понятиями как: механизм реализации целевой программы, государственная целевая программа, государственный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, ответственный исполнитель.

Механизм реализации целевой программы — это совокупность правовых норм, экономических и административных форм и методов воздействия, а также институциональных структур, формирующая взаимоувязанную комплексную систему управления, обеспечивающая выполнение намеченных мероприятий и достижение поставленных программных целей[9].

Определение государственной целевой программы дано в Постановлении Правительства Российской Федерации №588 от 02.08.2010 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации». Так, государственной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Целевая программа может состоять из нескольких подпрограмм, которые направлены на решение конкретных задач в рамках этой программы. Целевая программа делится на подпрограммы в том случае, если решаемая проблема масштабная и сложная, существует необходимость рациональной организации ее решения[10].

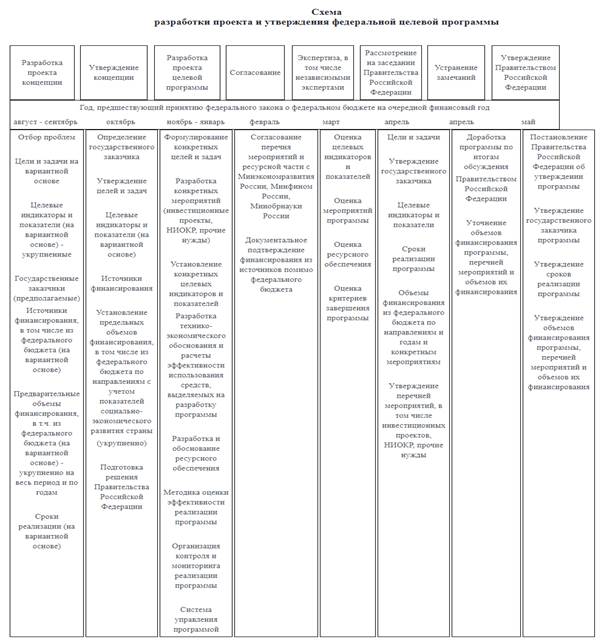

Проект целевой программы разрабатывается в несколько этапов:

ü разработка проекта целевой программы;

ü согласование проекта целевой программы;

ü экспертиза проекта целевой программы, в том числе независимыми экспертами;

ü рассмотрение проекта целевой программы на заседании Правительства Российской Федерации;

ü доработка целевой программы в соответствии с замечаниями Правительства Российской Федерации;

ü утверждение целевой программы Правительством Российской Федерации.

Концепция целевой программы утверждается Правительством РФ, а также Правительством принимается решение о разработке целевой программы, устанавливаются предельные объемы финансирования и определяется государственный заказчик.

Целевые программы, имеющие более одного государственного заказчика, должны также иметь государственного заказчика-координатора.

Государственный заказчик – это государственный орган, орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующее от имени РФ или ее субъекта, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством и осуществляющие закупки.

К полномочиям государственного заказчика относятся: подготовка исходного задания для формирования целевой программы, уточнение затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации целевой программы, ведение отчетности по реализации целевой программы, осуществление управления исполнителями программы, несение ответственности за своевременную и качественную реализацию программы.

Целевая программа осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд, которые заключается между государственным заказчиком программы со всеми исполнителями программных мероприятий. Государственный контракт определяет права и обязанности государственного заказчика и поставщика по обеспечению федеральных государственных нужд, регулирует их отношения при выполнении государственного контракта, в том числе предусматривает осуществление государственным заказчиком контроля за ходом работ по выполнению государственного контракта.

Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти, распределяющий средства федерального бюджета (средства бюджета субъекта Российской Федерации, средства местного бюджета) по подведомственным учреждениям.

В статье 158 Бюджетного Кодекса Российской Федерации описаны полномочия главного распорядителя бюджетных средств, одним из которых является обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

Ответственный исполнитель государственной программы – орган исполнительной власти, определенный ответственным за реализацию государственной программы.

Постановлением Правительства Российской Федерации №1242 от 12.10.2017 «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ РФ» установлены полномочия ответственного исполнителя, среди которых: осуществление разработки и организация реализации пилотной государственной программы, подготовка предложений о внесении изменений в пилотную государственную программу, несение ответственности за достижение целей пилотной государственной программы, а также направление предложений об изменении структуры пилотной государственной программы и о финансовом обеспечении ее реализации в очередном финансовом году и плановом периоде в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

В Постановлении Правительства Российской Федерации №588 от 02.08.2010 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» также описаны следующие полномочия ответственного исполнителя: организует реализацию государственной программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации государственной программы, принимает решение о внесении изменений в государственную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также конечных результатов ее реализации.

Федеральный орган исполнительной власти либо иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный Правительством РФ в качестве ответственного исполнителя государственной программы, совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными главными распорядителями средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов — соисполнителями государственной программы и (или) участниками государственной программы осуществляют разработку и реализацию государственной программы[11].

Финансовое обеспечение государственных целевых программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ[12].

Перечень федеральных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета в очередном финансовом году, и предложения по объемам их финансирования подготавливают и направляют в Министерство финансов Российской Федерации Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации совместно с государственными заказчиками.

Министерство финансов Российской Федерации при подготовке проекта федерального бюджета на очередной финансовый год доводит до Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации предельные объемы средств, планируемых к использованию на реализацию целевых программ[13].

При подготовке перечня федеральных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета в очередном финансовом году, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации определяют объемы государственных капитальных вложений, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и прочие текущие расходы, финансируемые за счет средств федерального бюджета[14].

Для финансирования целевых программ за счет средств федерального бюджета Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации направляют в Правительство Российской Федерации перечень федеральных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета, и предложения по объемам их финансирования.

Формой контроля за реализацией целевых программ является годовой отчет, подготавливаемый ответственным исполнителем и предоставляемый им в Правительство РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ и федеральные органы исполнительной власти, ответственные за социально-экономическое развитие.

В целях контроля реализации государственных программ Министерство экономического развития Российской Федерации на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями[15].

Правительством РФ проводится оценка эффективности государственной программы, по результатам оценки может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или государственной программы в целом начиная с очередного финансового года, а также о наложении дисциплинарного взыскания на главного распорядителя бюджетных средств, ответственного исполнителя, соисполнителя в связи с недостижением запланированных результатов реализации государственной программы.

Указанные выше органы власти являются основными субъектами механизма реализации государственных целевых программ, что вытекает из их полномочий. Сам механизм реализации начинается с создания проекта целевой программы и заканчивается ее финансированием и контролем реализации (рис. 1.6).

Рисунок 1.6

Непосредственно на местах управление программами социально-экономического развития осуществляют исполнительные органы власти регионов.

Основные функции исполнительных органов власти состоят в принятии к исполнению новых программ, координация их с основными направлениями и приоритетами правительственной политики Российской Федерации, подготовка концепции развития региона, распределение бюджетных ассигнований между программными и непрограммными потребностями, принятие программ к исполнению, внесение изменений в действующие программы и т.д.[16].

Заказчик государственной программы – орган программно-целевого управления, формируемый и утверждаемый региональными властными структурами. На него возлагается ответственность за проектирование и реализацию программы. Все уровни управления региональными программами взаимодействуют между собой и вносят корректировки по ходу реализации программы (рис 1.7).

Рисунок 1.7

Контроль реализации программы, а также ответственность за некачественное и несвоевременное исполнение программ регламентируются органами власти региона при принятии решения об утверждении программы.

В процессе разработки и реализации областных целевых программ участвуют: государственный заказчик целевой программы, головной исполнитель областной целевой программы, дирекция программы и разработчики программы. У каждого из них есть свой специфический ряд функций в разработке и реализации программы социально-экономического развития региона.

Государственный заказчик региональной программы социально-экономического развития осуществляет общее руководство и контроль за реализацией программы, обладает достаточным объемом полномочий и ресурсов для эффективного управления ходом реализации программы.

К основным функциям заказчика программы относятся[17]:

ü подготовка и согласование проекта программы с заинтересованными органами власти региона и федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке, представление на утверждение уполномоченным органам государственной власти региона;

ü координация исполнения программных мероприятий;

ü непосредственный контроль над ходом мероприятий, обеспечивающих институциональные и структурные преобразования, формирование финансовых и инновационных институтов, а также работ в области региональной кооперации и реализации мероприятий федеральных целевых программ на территории региона;

ü подготовка отчетов о реализации программы, внесение предложений в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти по корректировке программы.

После утверждения программы социально-экономического развития региона, государственный заказчик заключает контракт с исполнителем программы на финансирование целевой программы из внебюджетных источников, бюджетов субъектов Российской Федерации.

Государственный заказчик имеет право создавать дирекцию из представителей органов государственной власти субъекта Российской Федерации и исполнителей ведущих мероприятий Программы. Дирекция Программы может быть создана как в форме юридического лица, так и без образования юридического лица. Дирекция региональной Программы действует на основании Положения о ней, утверждаемого государственным заказчиком Программы.

Разработку и реализацию всех стадий программы координирует специальный орган управления программой. В зависимости от типа региона создаются различные органы управления: специальный региональный комитет или комиссия, дирекция программы, орган управления программой в рамках межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия.

Орган управления программой может готовить свои предложения по региональным программам, также он, совместно с заказчиком, осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального и регионального бюджетов, которые выделены на реализацию программы. Ежегодно готовит отчеты о выполнении программы.

В зависимости от профильности программного мероприятия исполнителями программы могут быть конкретные министерства, ведомства, департаменты и комитеты. К исполнителям предъявляют очень жесткие требования по реализации всех намеченных мероприятий.

Разработчиком программы могут быть как профильные департаменты и комитеты органов власти регионов, так и различные консалтинговые компании (в этом случае говорят об использовании метода аутсорсинга, когда региональные власти поручают разработать программу опытной консалтинговой компании). Целью разработчика программы является разработка наиболее рациональной и комплексной программы социально-экономического развития, которая бы удовлетворяла всем требованиям органов власти как федеральных, так и региональных. Разработка программы – сложный процесс, включающий анализ теоретического и эмпирического материала. Разработчик должен сформировать сбалансированную программу регионального развития, которая бы способствовала повышению уровня развития региона.

Обеспечение комплексного контроля за реализацией программы, зависит от согласованности механизма реализации программы и организационно-экономических мер по стимулированию программы, постоянного информационно-аналитического мониторинга по всем проблемам и целевым установкам.

Государственный контракт является основанием реализации самой программы. Контракты могут заключаться государственным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий на закупку и поставку продукции для государственных нужд.

В случае принятия решения о целесообразности разработки проблемы программным методом с учетом материалов, поступивших от инициатора, орган исполнительной власти разрабатывает концепцию областной программы и направляет ее на рассмотрение в министерство экономического развития региона.

Министерство экономического развития в течение двух недель после получения концепции региональной программы подготавливает и направляет соответствующее заключение ее разработчику.

Разработчик программы направляет программы и соответствующее заключение министерства экономического развития Губернатору региона. Губернатор на основании представленной концепции областной программы с учетом заключения министерства экономического развития принимает решение о целесообразности разработки соответствующей областной программы.

Губернатор дает распоряжение соответствующему органу исполнительной власти обеспечить разработку соответствующей региональной программы и внести указанный документ на рассмотрение Правительства региона, что является основанием для разработки областной программы.

Правительство на своем заседании принимает решение об утверждении областной программы, о ее доработке либо отклонении.

Одобренные высшим органом исполнительной власти региона проект Программы представляется в Министерство регионального развития России, который организует его рассмотрение в федеральных органах исполнительной власти и при необходимости возвращает проект на доработку. Согласованный с федеральными органами исполнительной власти проект Программы докладывается субъектом Российской Федерации на заседании Экспертного совета Министерства регионального развития России и в случае его одобрения вносится в реестр региональных Программ.

Внесенная в реестр Программа утверждается законодательным актом высшего представительского органа субъекта Российской Федерации.

Для проектов и мероприятий, включенных в государственные (федеральные) целевые программы, внесение Программы в реестр является основанием для заключения договоров о софинансировании по объектам государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности (при наличии комплексной программы развития муниципального образования).

В качестве источников финансирования региональных программ социально-экономического развития могут быть использованы[18]:

ü средства федерального бюджета;

ü средства бюджета субъекта Российской Федерации, а также бюджетов муниципальных образований, в него входящих;

ü собственные источники финансирования заявителя проекта. В качестве данного источника могут выступать: нераспределенная прибыль, амортизация;

ü другие внебюджетные источники финансирования.

ü Важным элементом в ходе контроля над реализацией программы является процедура оценки эффективности программы и она включает такие показатели:

ü увеличение валового регионального продукта (ВРП) и объемов промышленного и сельскохозяйственного производства;

ü бюджетный эффект и бюджетная эффективность для федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации;

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Дайте понятие «целевые проекты и программы». Социальные программы и проекты как результат организации функции целеполагания.

Целевой проект — это созданная на основе анализа ситуации взаимосвязанная система целей, задач и способов достижения результата, т.е. продуманная последовательность мероприятий, действий и акций, обеспеченная в нормативно-правовом, экономическом и кадровом отношении и ведущая к достижению заранее поставленной цели путем изменения ситуации и создания условий, способствующих разрешению противоречий и трудностей личностного развития; оптимизации социально-культурной и

социально-психологической среды обитания человека.

Целевая программа – это совокупность выполняемых мероприятий (оказываемых услуг), взаимоувязанных по срокам, исполнителям и ресурсам, и направленных на достижение определенной цели (задачи). По сути, целевая программа – это программа действий по достижению поставленных целей, сбалансированная по ресурсам (финансовым, кадровым и др.).

Применение целевых программ призвано обеспечить прямую взаимосвязь между распределением ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования.

Целевые программы по уровню их разработки и утверждения делятся на федеральные, региональные и муниципальные.

Организационной формой целеполагания являются комплексные целевые программы и проекты, которые позволяют соотнести целеполагание с имеющимися ресурсами, выделить приоритетные цели и направить их реализацию на достижение главной, или генеральной, цели.

Понятие «программа» близко к понятию «проект», поэтому нередко программно-целевое управление называют управлением по проекту. Однако первое понятие шире второго: проект выступает как структурный элемент крупномасштабной программы национального характера. Он конкретизирует программу, содержит более подробный перечень и характер работ, необходимых для достижения цели.

Программы многообразны по характеру, цели, объему, времени и другим признакам. Общегосударственные – программы достижения крупных общенациональных целей, которые часто охватывают все сферы общественной жизни (производственной, непроизводственной, финансовой, налоговой, социальной, духовной, международной).

Функциональные – это многоотраслевые программы, ориентированные на решение крупных проблем развития группы отраслей или выполнение общенациональной задачи усиления ряда отраслей (например, развитие энергетики, строительного комплекса и т. д.).

Региональные и муниципальные программы разрабатываются в целях преобразования и возрождения регионов и муниципальных образований.

В комплексной программе должны содержаться ответы на вопросы:

► какова главная цель программы;► кто, каким путем и в какие сроки будет ее реализовывать;

► какие ресурсы требуются для реализации программы и каковы источники их поступлений;

► кто, где, когда и как именно будет использовать результаты реализованной комплексной программы.

Общими чертами всех программ являются: ► их направленность на цель, на конечный результат, подчинение всех мероприятий и действий, осуществляемых в рамках программы, конечной цели, конечному результату;► наличие в программе системы показателей, которые носят не только количественный, но и качественный характер;► объединение в определенных организационных рамках под общим руководством и управлением всех организаций, исполнителей независимо от ведомственной и территориальной принадлежности от самого начала до окончания работ;

► четкое распределение прав, обязанностей и ответственности между всеми организациями, исполнителями;

► строгая и четкая координация и увязка функций организаций, звеньев как различных уровней (по вертикали), так и одного уровня (по горизонтали); ► гибкая система управления, максимально отвечающая особенностям программы и приближенная к исполнителям.

Одним из вариантов программно-целевого подхода является мультипликационный подход к управлению. Суть его состоит в том, что эффект, полученный в результате одного нововведения в технике и технологии, производстве, управлении и т. д., в силу системности общества, производства при соответствующей организационной работе вызывает цепную реакцию и, распространяясь по всей системе, увеличивает ее продуктивность.

Принятию программы предшествует предварительная работа, которая включает две стадии – подготовительную и предварительную. На подготовительной стадии осуществляется выбор проблемы, решаемой программой, очерчиваются возможные границы, масштабы проблемы. В результате в органы управления представляется проблемная записка, на основе которой принимается решение о предварительной разработке программы.

На предварительной стадии анализируется состояние программы, подготавливаются исходные задания по ее разработке. Очерчивается общественная потребность в программе; определяются главная цель и совокупность крупных подцелей, устанавливаются целевые нормативы и варианты мероприятий по достижению целей, необходимые ресурсы, ориентировочные сроки и ответственные исполнители. На этой стадии осуществляются прогнозные расчеты – целевые и экстраполяционные, определяются границы и структура программы, составляется план работ по организации разработки и реализации программы, обсуждается возможная система управления программой.

После проведения этой предварительной работы поэтапно разрабатывается целевая программа. На первом этапе, как правило, осуществляется структуризация исходной цели, выстраивается «дерево целей» с оценкой важности каждой подцели и количественно выраженными целевыми нормативами.

В целом проектирование и создание комплексных программ предполагает:

► определение цели; определение возможных альтернатив;

► выделение ресурсов, необходимых для достижения цели;

► проектирование и создание системы управления и организации комплекса;

► создание механизма функционирования и управления комплексом.

Программно-целевое управление содержит стадии:

► познавательную, информационную, на которой изучается ситуация, выявляются проблемы, ресурсы и перспективы;

► целевую, когда формулируется главная цель, осуществляется ее расчленение на подцели, строительство «дерева целей»;

► практически-стратегическую, на которой вырабатывается стратегия реализации цели, описываются мероприятия, средства и пути осуществления цели;► организационную, когда создается система как совокупность организаций, необходимых для достижения цели, формируется орган управления системой организаций, участвующих в программе;

► реализационно-практическую, когда разрабатывается перечень мер, которые следует принять для реализации поставленной цели; осуществляется программа системой соответствующих организаций;

► результирующую, на которой подводятся итоги.

Источник: lektsia.com