В практике учебной работы наибольшее применение получили обучающие и контролирующие компьютерные программы.

Обучающие программы. Это дидактические средства, обеспечивающие посредством ЭВМ управляемую самостоятельную работу учащихся (студентов) в изучении заданного материала.

При разработке сценария-кадроплана обучающей программы составитель решает ряд вопросов. Формирование информативно-содержательной части. Производится отбор учебного материала (идеи, положения, события, факты, личности, даты и т. д.), которые должны войти в программу в соответствии с темой занятия.

Размещение учебного материала в сценарии и распределение его по блокам и фрагментам (кадрам). Здесь учитывается последовательность изучения материала и места для осуществления промежуточного и итогового контроля. Выработка форм преподнесения учебного материала с экрана компьютера пользователю (учащемуся). Материал лучше воспринимается, если он конкретен, требует таких же ответов, художественно оформлен, отдельные эпизоды включают музыкальные паузы (например, веселая или грустная музыка как реакция на правильный или неправильный ответ) и т. д. Ориентирование программиста на набор материала в строгом соответствии со сценарием-кадропланом. Если программист опытный, он сам может предложить учителю оригинальные варианты обработки материала.

смарт контракт договор записанный в виде компьютерной программы имплементация аватара i токеномика

Обучающая программа включает три составляющих: введение, основную часть, заключение.

Введение содержит: название темы; цели изучения; время на отработку; перечень справочной литературы; структуру компьютерной программы; порядок работы на клавиатуре.

В ходе введения учитель и программист особое внимание уделяют разъяснению назначения клавиш, несущих основную нагрузку при работе.

Основная часть содержит: учебный материал; ориентировку в дальнейших действиях в случае слабого усвоения того или иного положения; организацию текущего, промежуточного и итогового контроля.

Учебный материал компонуется на основе дифференциального алгоритма (см. § 38). Ошибку допускают те, кто переносит в программу текст книги без изменений. Это и нерационально с точки зрения большого объема информации, и накладно с точки зрения стоимости машинного времени и работы программиста.

Критериями текста, вводимого в компьютерную программу, являются: текст по объему меньше, чем в печатных источниках; текст сформирован не только из материала учебника, но и с использованием других источников; текст скомпонован с удобствами для его восприятия, осмысления, запоминания; текст содержит в себе только ту информацию, которая несет смысловую нагрузку.

Далее приводятся два варианта текста: из источника и программный.

При формулировании текстов для программ используются различные шрифты, курсив и т. п., чтобы главное и основное не выпало из поля зрения пользователя.

Существует мнение о пользе ордынского ига на Руси: обоюдное заимствование в хозяйстве, языке, быте, государственном управлении.

В основной части программы учитывается то, что учащийся слабо усвоил (полностью не усвоил) тот или иной вопрос. Здесь предусматривается подсказка в виде указания, где можно найти материал по данному вопросу.

Правильные знания и обязательные программы для компьютера

Важным фактором самостоятельной работы учащегося по обучающей программе является самоконтроль за ходом и итогами усвоения материала. С этой целью в программу закладываются контрольные вопросы теоретического, обобщающего и практического характера. Допустимы варианты: контрольный вопрос по результатам прочтения наиболее сложных фрагментов текста; два-три контрольных вопроса по результатам прочтения значительного отрезка текста; контрольные вопросы по всем важным положениям текста; обобщающие и практические вопросы по итогам прочтения всего текста и т. д.

Заключительная часть содержит: оценочные показатели; направления дальнейшего изучения материала; источники и дидактические средства для дальнейшей самостоятельной работы;

Контролирующие программы. Это дидактические средства, обеспечивающие в минимальные сроки качественный и всеобъемлющий контроль за ходом и результатами усвоения изученного материала.

Разработка сценария-кадроплана контролирующей программы осуществляется на основе пятиблокового алгоритма:

Какие виды работ включают блоки? Выбор круга проблем, тем, положений для контроля. В каждой школе имеются государственный, национально-региональный (в известных случаях и школьный) стандарты, программы, учебники. Ими и руководствуется учитель в решении данного вопроса. Формулирование вопросов.

Вопросы ставятся разнообразно: часть — на репродуктивной, часть — на продуктивно-познавательной, часть — на проблемной основе. Таким образом, отвечающему на вопросы предстоит в одних случаях что-то вспомнить, в других — о чем-то подумать, в третьих — решить историческую задачу.

Выработка полных ответов на сформулированные вопросы. Ответы должны быть предельно сжаты и лаконичны. Выделение из сформулированных ответов основополагающей терминологии, несущей смысловую нагрузку. От правильности выбора этих слов часто зависит качество оценки учащимся. Составление сценария-кадроплана.

При этом важно соблюсти спокойный, оптимистический тон, корректный стиль общения в связке «учитель — ученик».

Методы проведения занятий с использованием компьютеров. Они разнообразны и в первую очередь зависят от типа программы — обучающей или контролирующей.

Занятия по обучающей программе проводятся в один этап. Учитель вводит учащихся в обстановку работы на компьютере, определяет цели и задачи занятия. Учащиеся приступают к отработке программы. Учитель контролирует их деятельность посредством внешнего наблюдения, готовый в любую минуту оказать помощь каждому, кто по какой-то причине испытывает затруднения в работе.

В заключительной части занятия учитель, имея распечатку оценок учащихся (программа предусматривает это), делает разбор самостоятельной работы каждого пользователя. Заслужившие отличные и хорошие оценки получают одобрение. Для получивших низкие результаты определяются задания на доработку (отработку) материала по учебнику или пособиям.

При работе с обучающими программами необходимо придерживаться определенных правил: не усвоив сути одного вопроса, не переходить к другому; оценки за ответы на контрольные вопросы должны быть не ниже «хорошо»; по завершении изучения темы, даже при отличном результате, необходимо «пройтись» по программе еще раз, но в более высоком темпе.

Занятия по контролирующей программе. Здесь вариантов занятий (работы) несколько: учащиеся по личной инициативе эпизодически контролируют ход усвоения ими курса истории (отдельной темы, вопроса и т. п.); учащиеся по личной инициативе систематически контролируют ход усвоения ими курса истории; предусмотренные расписанием занятия в условиях функционирования в школе рейтинговой оценки знаний; предусмотренные расписанием занятия по выявлению индивидуальных знаний у всех учащихся класса (группы) за четверть, полугодие, год (назовем их индивидуальными контрольными занятиями) и т.

Учитывая, что первые три варианта по различным причинам пока маловероятны, остановимся на четвертом варианте — организованном двухчасовом занятии для всего класса по выявлению индивидуальных знаний каждого учащегося.

В первой части занятия учитель, наряду с общепринятой постановкой целей и задач, знакомит учащихся с правилами работы на компьютерах. Каждый учащийся получает задание — ответить на вопросы:

а) для всех одинаковые;

б) по нескольким вариантам;

в) по персональным вариантам.

На 35—40 минут работы на первом уроке количество вопросов может составить 4—6. Распределение вопросов, вариантов осуществляется таким образом, чтобы исключить заимствование учащимися готовых ответов с экранов компьютеров у рядом или впереди сидящих соседей.

Вторая часть занятия посвящена выработке, формулированию и набору на клавиатуре компьютеров ответов на вопросы. Учитель в это время наблюдает за деятельностью учащихся, готовый в любую минуту оказать им помощь в случае необходимости.

Третья часть занятия посвящена персональному разбору выполнения учащимися заданий.

Контролирующие программы обеспечивают выставление персональных оценок каждому пользователю за ответ на каждый вопрос. В распечатке ответов учащихся и журнале контроля зафиксировано, кем и за какие ответы получены отличные, хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные оценки, а также общая оценка за работу.

Учащиеся, получившие низкие оценки, ориентируются учителем на дальнейшую отработку слабо усвоенных ими вопросов.

Завершается занятие постановкой задания на самоподготовку, определением форм контроля и отчетности на завершающем этапе изучения очередной темы или раздела.

В чем преимущества отработки учебного материала и контроля за качеством его усвоения с использованием компьютерной техники?

Во-первых, обязательность работы для всех без исключения учащихся, причем с полным напряжением сил, поскольку каждый из них за свой труд получает оценку.

Во-вторых, полная самостоятельность учащихся в выполнении заданий.

В-третьих, особое психологическое состояние учащихся: занятие проводится нетрадиционно; он сам управляет «ящиком с мозгами» и т. д.

В-четвертых, огромная экономия времени. Нетрудно сравнить, какое количество учащихся и по какому количеству вопросов бывает опрошено без компьютерной техники с аналогичными показателями при работе в компьютерном классе.

Историческое образование — через Интернет. Столь смелая постановка вопроса небеспочвенна. В 2000 г. в целом по России к Интернету были подключены уже около 300 школ.

В современном мире все шире распространяются информационные технологии образования, позволяющие школьнику, студенту, учителю, при наличии компьютера и его подключенное™ к интернетовской сети, вызывать из банка данных любые материалы по истории: лекции, тематические разработки, другие дидактические и справочные данные.

Имеются адаптированные компьютерные программы, которые обеспечивают пользователю, к примеру, чтение лекций и осуществление самоконтроля за ее усвоением. Компьютер может быть соединен с научными, университетскими, школьно-образовательными центрами. Данная проблема требует скорейшего разрешения, поскольку в ряде регионов приняты законы, закрепившие право самостоятельного выбора каждым учащимся формы обучения: очной, заочной, самообразования, экстерната, семейного образования и т. д.

Задание. Отработайте фрагмент сценария-кадроплана контролирующей программы по изучению вопроса «Что такое патриотизм?»

Наш вариант ответа см. на с. 170—171.

Источник: uch.click

Презентация «Контролирующие программы. Компьютерные тесты» по педагогике – проект, доклад

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Презентацию на тему «Контролирующие программы. Компьютерные тесты» можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Педагогика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад — нажмите на соответствующий текст под плеером.

Презентация содержит 24 слайд(ов).

Слайды презентации

Контролирующие программы. Компьютерные тесты

Компьютерный контроль (КК) — процедура проведения педагогических измерений для установления соответствия уровня знаний и качества выполнения конкретного задания/операции запланированной модели знаний с целью управления процессом усвоения материала/подготовки в обучающих системах.

Эффективность компьютерного контроля зависит от:

гибкости и разнообразия созданных контролирующих материалов способов их использования степени адаптивности созданной системы к особенностям и уровню подготовленности обучающегося от возможности системы распознавать ответы или действия обучающегося при выполнении тестовых заданий

Контролирующие программы — это

программные средства, предназначенные для проверки (оценки) качества знаний.

Предназначение контролирующих программ —

в короткие сроки выявить уровни знаний у всех учащихся по любому объему учебного материала.

Требования к контролирующей программе:

ввод ответа в общепринятой форме; адекватный анализ ответа; фиксация результатов контроля, их сбор, распечатка и статистический анализ.

Определение понятия «Тест»

Тест – набор взаимосвязанных тестовых заданий, позволяющих оценить соответствие знаний ученика экспертной модели знаний предметной области.

1864г.-Дж. Фишер впервые применил тест для проверки знаний учащихся 1890 — Дж. Кеттел ввёл термин «тест» 1926г. –в России была опубликована первая серия тестов для школ 1970 г – развитие компьютерного тестирования

— аттестационная процедура, позволяющая максимально объективно оценивать соответствие личностной и экспертной модели знаний с использованием компьютера и специально организованных тестов.

Основные виды компьютерных тестов:

Психологические (тесты интеллекта) Педагогические (тесты достижений или тесты успешности)

Преимущества компьютерного тестирования

Массовость и кратковременность Демократичность Технологичность Дифференцирующая способность Валидность Объективность Статистический анализ информации

Недостатки компьютерного тестирования

Элемент случайности Не способствует развитию устной и письменной речи невозможность диагностики навыков общения (коммуникации); невозможность диагностики изобретательских качеств; невозможность диагностики оригинальности мышления в решении учебных проблем и задач

это чёткое и ясное задание по предметной области, требующее однозначного ответа или выполнения определённого алгоритма действий.

Четыре основные формы тестовых заданий:

1. Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов 2. Задания с открытой формой 3. Задания на установление соответствия 4. Задания на установление правильной последовательности.

Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов

1.1. Выбор одного правильного ответа по принципу: один — правильный, все остальные (один, два, три и т.д.) – неправильные. 1.2. Выбор нескольких правильных ответов

Задания открытой формы

-нет готовых ответов -отвечая на задание, ученик дописывает ответ -применяется на разных этапах обучения

Выбор формы зависит от:

цели тестирования; содержания теста; технических возможностей; уровня подготовленности преподавателя в области теории и методики тестового контроля знаний.

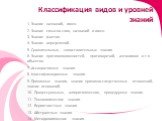

Классификация видов и уровней знаний

1. Знание названий, имен. 2. Знание смысла слов, названий и имен. 3. Знание фактов. 4. Знание определений. 5. Сравнительные, сопоставительные знания. 6. Знание противоположностей, противоречий, антонимов и т.п. объектов. 7. Ассоциативные знания. 8. Классификационные знания. 9. Причинные знания, знание причинно-следственных отношений, знание оснований.

10. Процессуальные, алгоритмические, процедурные знания. 11. Технологические знания. 12.

Вероятностные знания. 13. Абстрактные знания. 14. Методологические знания.

Общие требования к заданиям в тестовой форме

логическая форма высказывания; краткость; наличие определенного места для ответов; правильность расположения элементов задания; одинаковость правил оценки ответов; одинаковость инструкции для всех испытуемых; адекватность инструкции форме и содержанию задания.

Принципы разработки компьютерного тестирования

Тест должен соответствовать целям тестирования; Тестовые задания должны быть правильными с точки зрения содержания; Тест должен соответствовать уровню современного состояния науки; Содержание теста должно быть комплексным и сбалансированным; Содержание теста должно быть системным

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов школ Российской Федерации

единое расписание единые правила проведения использование заданий стандартизированной формы (КИМ) использование специальных бланков для оформления ответов на задания проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам)

Источник: prezentacii.org

Компьютерные средства контроля знаний

Контролирующие, обучающие и комбинированные программы (контролирующие с элементами обучения, контролирующие игровые, моделирующие с элементами контроля и др.) следует разрабатывать с учетом рекомендаций педагогической кибернетики. Дидактические программы должны обладать определенным «интеллектом», при этом качественные контролирующие программы как правило:

— используют компьютерную графику в информационных и контрольных кадрах;

— обеспечивают возможность изменения трудности заданий;

— позволяют обучаемому работать в индивидуальном темпе;

— являются открытыми системами, что позволяет их легко модернизировать.

В традиционной системе обучения контроль знаний на экзамене проводится с помощью 2-3 вопросов из билета и несколько дополнительных.

Полученные обучаемым оценки за ответы на эти вопросы распространяются и на не проконтролированные разделы учебного материала. Система компьютерного контроля позволяет реализовать более эффективную технологию контроля знаний по всему пройденному материалу, не заботясь об экономии времени на проверку.

Одной из самых распространенных на данный момент компьютеризированных систем организации контроля знаний является тестовая система. Главные требование к такой системе заключаются в том, что:

— тестовые вопросы и варианты ответов на них должны быть четкими и понятными по содержанию;

— компьютерный тест должен быть простым в использовании, на экране желательно иметь минимум управляющих кнопок, инструкции-подсказки по действиям обучающегося должны появляться только в нужное время в нужном месте, а не присутствовать на экране постоянно, загромождая его;

— в тестовую систему должна быть включена оценка степени правильности ответа на каждый заданный обучающемуся вопрос;

— тестовых вопросов должно быть настолько много, чтобы совокупность этих вопросов охватывала весь материал, который обучающийся должен усвоить;

— вопросы должны подаваться испытуемому в случайном порядке, чтобы исключить возможность механического запоминания их последовательности;

— вопросы не должны начинаться с номера или какого-либо символического обозначения для того, чтобы исключить запоминание вопроса по порядку его следования или символу, его обозначающему;

— варианты возможных ответов должны следовать так же в случайном порядке;

— необходимо проводить учет времени, затраченного на ответы, и ограничивать это время.

Задания тестового контроля, в зависимости от изучаемого предмета, уровня сложности и целей контроля, условно можно разделить на тестовые вопросы и тестовые задания. Тестовый вопрос требует от обучающегося только знания того или иного факта, изложенного в учебнике, ответ на тестовый вопрос может быть дан сразу путем выбора его из предложенных вариантов ответа. В тестовом задании ответ может быть дан только после выполнения испытуемым некоторых дополнительных действий, связанных, например, с какими-то вычислениями, выполнением логических операций, выбором формул, подбором числовых или графических данных и др.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru