Не все результаты деятельности организации можно оценить количественно в объективных единицах измерения (рублях, часах, процентах и т.д.). Для результатов, допускающих количественное измерение, используют количественные показатели. Значения таких показателей выражаются в виде некоторого действительного числа, имеющего определенный физический или экономический смысл. К ним относятся все финансовые показатели (выручка, чистая прибыль, постоянные и переменные издержки, показатели рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и др.), а также часть рыночных показателей (объем продаж, доля рынка, размер/рост клиентской базы и т.д.) и показателей, характеризующих эффективность бизнес-процессов и деятельность по обучению и развитию предприятия (например, производительность труда, производственный цикл, время выполнения заказа, текучесть персонала, количество сотрудников, прошедших обучение, и др.).

Однако, большинство характеристик и результатов работы организации, подразделений и сотрудников строгому количественному измерению не поддаются. Для их оценивания используют качественные показатели. Качественные показатели измеряют с помощью экспертных оценок, т.е. субъективно, путем наблюдения за процессом и результатами работы.

Количественные показатели (метрики) в работе HR

К ним, например, относятся такие показатели, как относительная конкурентная позиция предприятия, индекс удовлетворенности клиентов, индекс удовлетворенности персонала, командность в работе, уровень трудовой и исполнительской дисциплины, качество и своевременность представления документов, соблюдение стандартов и регламентов, выполнение поручений руководителя и многие другие. Качественные показатели, как правило, являются опережающими, так как влияют на конечные результаты работы организации и «предупреждают» о возможных отклонениях количественных показателей.

Например, снижение индекса удовлетворенности сотрудников приводит к уменьшению производительности труда и росту текучести персонала. Уменьшение индекса удовлетворенности клиентов неизбежно отражается на объеме продаж и финансовых показателях предприятия и т.д. Контроль качественных показателей приводит к улучшению количественных показателей.

Качественные показатели – это причина. Количественные показатели – следствие. Если мы хотим получить желаемое следствие, необходимо контролировать и измерять его причину. В этом смысл качественных показателей. Что измеряем, то и получаем.

Если мы будем измерять качественные показатели, то с большей вероятностью получим и требуемый количественный результат.

Часто для оценивания качественных показателей руководители прибегают к помощи экспертов. Иногда качественные показатели удается представить в численном виде косвенно, измеряя некоторый другой показатель. Например, о квалификации сотрудника можно косвенно судить по продолжительности его работы в данной должности. Но в большинстве случаев различным значениям качественных показателей искусственно приписывают некоторые числа (баллы), как бы переводя их в разряд количественных. Однако такой подход не позволяет оценить степень различия между альтернативами, и его необдуманное использование может привести к необоснованным выводам.

Риск Лекция 2 Количественные и качественные методы оценки риска

Невозможность выразить качественные показатели непосредственно в количественной форме не должна служить оправданием (что часто встречается на практике) отказа от установления нормативов и контроля этих показателей. Даже субъективные оценки в этом случае гораздо лучше, чем ничего. Субъективные оценки – это лучше, чем отсутствие оценок вообще! Руководители организации не могут эффективно управлять своими подчиненными, отказываясь от контроля качественных показателей. Неизбежным следствием этого является управление по наитию, которое фактически управлением уже не является, а есть просто спонтанная реакция на ситуацию, вышедшую из-под контроля.

Для измерения качественных и количественных показателей используются разные шкалы.

Любой показатель эффективности измеряется в определенной шкале. Понятие «шкала» устанавливает, какие оценки может иметь показатель и какие преобразования с этими оценками считаются допустимыми, чтобы избежать ошибочных или бессмысленных результатов. При измерении значений показателей наибольшее распространение получили номинальные, порядковые и метрические шкалы. Рассмотрим перечисленные типы шкал в порядке возрастания их совершенства.

Номинальная шкала , или шкала наименований, применяется для описания принадлежности объектов к определенному типу или классу. В номинальной шкале число используют лишь для обозначения и выделения объекта. При этом: всем объектам одного и того же класса присваивают одно и то же число, а объектам разных классов — разные числа.

Например, у каждого подразделения и должности в организации есть свое наименование, и может быть свой уникальный номер. У каждого вида продукции есть свое название и идентификатор. Объекты, которым соответствует одно и то же число или наименование, считаются эквивалентными.

При этом предпочтения между объектами разных классов не устанавливаются, т.е. нельзя сказать, что объект А лучше или хуже, чем объект Б. Каждое такое значение показывает определенный класс тех или иных объектов. И больше ничего. Таким образом, номинальную шкалу используют только для обозначения отдельных свойств объектов, и по значению показателей, измеряемых в номинальной шкале, нельзя утверждать, что один из этих объектов лучше или предпочтительнее другого.

Порядковая шкала (ранговая) более совершенна, чем номинальная, поскольку она позволяет устанавливать предпочтения между различными объектами. Она применяется для упорядочения объектов по одному или нескольким признакам. В этой шкале значения показателей представляют собой качественные оценки, выраженные на естественном языке.

Поэтому наибольшее распространение порядковые шкалы получили при измерении и сравнении качественных свойств, которые нельзя оценить непосредственно каким-либо числом. Однако при этом, как правило, качественным суждениям человека приписывают количественные оценки, которые называются баллами. Баллы – это обычно натуральные числа, которые показывают ранг тех или иных объектов и следуют в порядке убывания или возрастания их предпочтительности. Например, используя порядковую шкалу, руководитель может оценить исполнительскую дисциплину или квалификацию своих сотрудников, выставляя им следующие баллы: 2 — низкая, 3 — средняя, 4 — высокая, 5 — очень высокая. Числа в этой шкале определяют только порядок следования объектов по их предпочтительности, но не позволяют утверждать, в какой степени один объект предпочтительнее, чем другой.

В частности, оценки показателей в порядковой шкале могут иметь всего два значения: 0 (не выполнил) и 1 (выполнил). Такие показатели часто встречаются в управленческой практике. Они применяются для оценивания таких заданий или работ, для которых обязательно выполнение всех требований. Если хоть что-то не выполнено, то и все задание считается невыполненным.

Например, проект считается выполненным, если соблюдены все требования заказчика. Если хоть одно требование не выполнено, и подписи заказчика на акте приемки-сдачи работ не стоит, значит, и проект в целом еще не завершен. Или, скажем, нельзя заключить договор на строго определенных условиях на 99%. Можно либо заключить, либо не заключить. Снова получаем только два возможных значения показателя.

Для порядковой шкалы допустимыми считаются любые преобразования показателей, которые не нарушают порядок следования объектов. Показатели, измеряемые в порядковой шкале, несут уже гораздо больше информации и позволяют судить об отношениях предпочтения между объектами типа «лучше–хуже», «больше-меньше» и другие. Однако в этой шкале также отсутствуют понятия масштаба и начала отсчета. Поэтому значения показателей, имеющих порядковую шкалу, не позволяют ответить на вопрос «насколько или во сколько раз один объект предпочтительнее, чем любой другой?».

Это можно сделать с помощью показателей, измеряемых в метрических шкалах. К ним относятся шкала интервалов, шкала отношений и абсолютная шкала.

Шкала интервалов применяется для отображения различий между свойствами объектов. В отличие от порядковой шкалы значения показателей в шкале интервалов позволяют определить, насколько один объект превосходит другой. Эта шкала может иметь произвольные точки отсчета и масштаб. Допустимые преобразования показателей описываются линейными функциями вида f (F) = aF + b, где F — значение показателя эффективности; a > 0 — масштаб, b – начало отсчета.

Значение показателя в шкале интервалов измеряется при фиксированных величинах масштаба a, задающего единицу измерения, и начала отсчета b. Основное свойство шкалы интервалов — сохранение отношения интервалов при любом допустимом преобразовании шкалы. Например, в шкале интервалов измеряют сроки службы оборудования, сроки выполнения работ, сроки реализации продукции и другие показатели, для измерения которых необходимо фиксировать масштаб и начало отсчета.

Шкала отношений является частным случаем шкалы интервалов при выборе нулевой точки отсчета (b = 0). Однако шкала отношений более совершенна, чем шкала интервалов, поскольку она допускает меньше преобразований, которые описываются функциями вида f (F) = aF, где а > 0. При любых преобразованиях данной шкалы она сохраняет отношение свойств объектов, т.е., в отличие от шкалы интервалов, позволяет судить о том, во сколько раз некоторое свойство одного объекта «сильнее» или «слабее», чем это же свойство у другого объекта.

Показатели, измеряемые в шкале отношений, наиболее распространены в теории и практике управления. Например, к ним относятся прибыль, объем продаж, объем производства, доля фирмы на рынке, уровень риска, издержки, показатели рентабельности, затраты времени и другие показатели, для которых существует естественное начало отсчета («нулевая точка»).

Абсолютная шкала — самая совершенная. В этой шкале принимается нулевая точка отсчета (b = 0) и единичный масштаб (а = 1). В ней не допускается никаких преобразований показателей, т.е. f (F) = F. Это означает, что существует только одно отображение объектов в числовую шкалу.

Например, в абсолютной шкале определяются число людей, объектов, событий и т.д., которое можно измерить единственным способом с помощью натуральных чисел. Примером абсолютной шкалы являются шкала температур по Кельвину или интервал действительных чисел от 0 до 1, применяемый для оценки вероятностей случайных событий.

Таким образом, показатели эффективности могут иметь шкалы разных типов. При этом шкала считается тем совершенней, чем меньше множество ее допустимых преобразований. Это дает возможность более точно определить понятия количественного и качественного показателей. Количественными называют показатели, значения которых измеряются в любой метрической шкале.

Качественными называют показатели, значения которых измеряются в номинальной или порядковой шкале. Вот и все.

Правильный выбор шкалы для измерения показателей имеет большое значение и зависит от наличия необходимой информации и цели, которая преследуется при проведении оценивания. Так, использование метрических шкал требует более полной информации по сравнению с номинальными или порядковыми шкалами, а получение этой информации связано с дополнительными затратами ресурсов и времени. Поэтому при выборе типа шкалы всегда необходимо учитывать особенность решаемой задачи: как эта информация будет использована в дальнейшем? Если задача состоит в ранжировании чего-либо или кого-либо (например, сотрудников) по некоторому признаку (например, по их квалификации), то нет необходимости измерять количественные характеристики, а достаточно измерить лишь качественные и ограничиться порядковой шкалой. По мере получения дополнительной информации можно переходить к более совершенным шкалам.

Источник: kulagin-oleg.livejournal.com

Плановые показатели, нормы и нормативы

Система технико-экономических показателей, нормы и нормативы помогают в процессе разработки бизнес-плана.

Показатель – это качественно определённая переменная величина, которой может соответствовать множество значений.

Тут важно понимать, что он состоит из одного или нескольких признаков, которые отражают качественную сторону явлений или процессов, и всегда из одного основания, которым в данной ситуации является количественная характеристика: размера, относительной или абсолютной величины. В этой связи следует отметить, что основания используют для расчёта необходимых величин, а признаки для нахождения нужных единиц, их выборки, членение и т.д.

Необходимо отметить, я что показатели, которые применяются в планировании, должны обладать следующими характеристиками:

- Достоверность. предполагает, что показатели должны в полной мере соответствуют объективному состоянию отражаемого явления.

- Свойства меры. Подразумевается, что показатели должны быть измеряемыми конкретными.

- Достаточность. Признак, который в полной мере характеризует существенные стороны производства или реализации товаров.

- Однозначность. Наличие одного толкования, без двусмыслиц.

- Способность агрегировать, разукрупняться, а также быть сопоставимыми.

- Гибкость. Данная характеристика предполагает адаптивность и способность отражать изменение внешних условий и функционирования объекта планирования.

- Оперативность. Интерпретируется способностью вовремя поступать к разработчику плана.

- Лаконичность. Данному критерию свойственна высокая информационная насыщенность.

- Экономичность. Свойства использовать минимум затрат на сбор и обработку.

Показатели по содержанию

Важно понимать, что плановые показатели могут делиться в зависимости от их содержания. В этой связи выделяют основные группы: количественные и качественные, натуральные и стоимостные.

Суть количественных показателей состоит в том, чтобы отражать объёмы производства валовой, товарной продукции, а также прибыли и численности работников. Это отражение осуществляется в абсолютных величинах, к примеру, в рублях, в тоннах, метрах или человеко-часах.

Качественные показатели – это относительные величины, к которым относятся, например, повышение производительности труда, прирост эффективности или снижение затрат, соотношение между количественными показателями.

Важно понимать, что качественные показатели имеют количественную определённость и, наоборот, количественным показателем свойственна качественная характеристика.

Все марки тракторов могут быть измерены в 15-сильном исчислении, а все виды мыла в 40-процентной жирности.

Стоимостные показатели дают возможность измерять любые виды товаров услуг или работ в денежном выражении.

Нормы и нормативы

Важное значение в планировании занимают технико-экономические нормы и нормативы.

Норма – это мера затрат труда и расходов сырья, энергии, материалов и т.д. в абсолютном измерении на производство единицы продукции, при условии, что заданы нормальные средние условия.

Определение 4

Норматив – это относительный показатель степени использования средств производства в условиях применения современной техники и технологий, прогрессивной организации труда и высокой квалификации персонала.

Практика планирования выделяет шесть ключевых групп норм и нормативов:

- Удельная норма материальных затрат сырья, материалов, комплектующих, энергоносителей и т.д.

- Нормативы применения орудий труда: оборудование механизмов инструментов и машин.

- Организационные нормативы: длительность рабочего времени, период обращения, объёма незавершенного производства, сырьё на складах, время освоения проектных мощностей и пр.

- Качество продукции, которая соответствует стандартам.

- Нормы окупаемости затрат и прибыльности производства.

- Нормы труда:

- Норма затрат времени, которые характеризуются количеством рабочего времени на единицу продукции.

- Норма численности соответствует количеству работников определённой квалификации, необходимых для выполнения работ согласно плану производства.

- Норма выработки, подразумевает объём работы, который необходимо выполнить за единицу времени в соответствии с планом производства.

- Норма обслуживания, которая соответствует количеству машин, единиц оборудования, рабочих мест, площади и других производственных объектов, закреплённых за одним или несколькими работниками.

Важно понимать, что нормы и нормативы должны быть технически обоснованные, а также обусловлены экономическими и физиологическими факторами. Техническая обоснованность норм заключается в учёте влияния факторов на продолжительность выполнения работ при среднем уровне квалификации работника и интенсивности труда. Суть экономической обоснованности заключается в обеспечении ровной и оптимальной напряженности норм. Физиологическая обоснованность представляет собой соответствии регламенту труда и отдыха, а также санитарно-гигиеническим условиям.

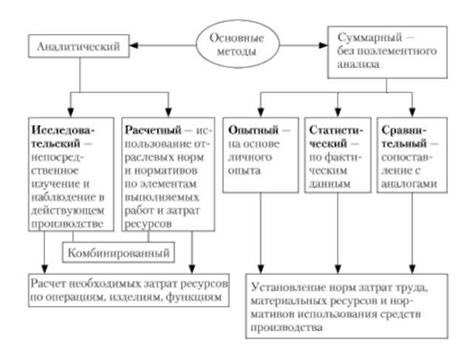

Выделяют два основных метода установления норм для процесса планирования: аналитические и суммарный. На изображении ниже схематически представлены методы установления норм.

Для разработки предпринимательских проектов разработана специальная таблица, состоящая из 11 этапов, которые включают в себя соответствующую систему предприятия. В таблице ниже представлены основные этапы обоснования предпринимательского проекта.

Издержки и доходы маркетинга:

- Определение цен реализации продукции (внутренние издержки производства и сбыта, реакция клиентов на различные цены — ценовая эластичность, ценовая политика конкурентов).

- Продвижение продукции (реклама, связи с общественностью, индивидуальная продажа, стимулирование сбыта, политика в отношении торговой марки).

- Послепродажное обслуживание продукции (поставка запчастей, услуги по техническому обслуживанию и ремонту, создание соответствующих мощностей в различных географических пунктах).

- Оптимальная производственная мощность.

- Подходящая технология (технологическая концепция).

- Технически целесообразная производственная программа.

- Альтернативные стратегии маркетинга с прогнозируемым периодом продаж с учетом характера и типа продукции.

Разработка нескольких альтернативных вариантов с учетом:

- Экологической обстановки, географических условий.

- Экологического воздействия проекта на окружающую среду и его оценки.

- Государственной социально-экономической политики, стимулов и ограничений.

Выбор производственной площадки из нескольких вариантов с учетом:

- Природных условий (почв, климата и др.).

- Экологического воздействия (ограничения, стандарты).

- Социально-экономических условий (ограничения, льготы, требования).

- Местной инфраструктуры в районе производственной площадки.

- Стратегических перспектив.

- Стоимости земли.

- Подготовки производственной площадки.

- Номинальная (максимальная), служащая ориентиром для определения реальной степени загрузки производственной мощности).

- Нормальная производственная мощность (оптимальный уровень производства с учетом взаимодействия технологии, доступности ресурсов, инвестиций производственных издержек).

- Потребность в капитальных вложениях.

- Тщательная проработка альтернативных вариантов технологий и ноу-хау с учетом характера и потребностей рынка, наличия ресурсов, экологических факторов, стратегии реализации проекта.

- Анализ точек безубыточности.

- Расчет периода выхода на проектную мощность.

Выбор технологии на основе оценки возможного влияния на окружающую среду, экономику и социальную среду. Оценка по этапам:

- Формулирование проблемы описание технологии.

- Прогноз развития технологии описание социальной сферы.

- Прогноз социальной сферы.

- Идентификация технологического воздействия.

- Анализ технологической политики оценка результатов.

Источники получения технологии (ноу-хау):

- Лцензирование.

- Приобретение полного права на технологию.

- Совместное владение правом использования технологии.

Этапы разработки организационной структуры:

- Определение коммерческих целей и задач.

- Идентификация функций, необходимых для достижения поставленных целей.

- Группировка необходимых функций.

- Разработка организационной структуры.

- Подготовка программ обучения и набора персонала.

Разработка организационной структуры (три уровня):

- Верхний уровень управления (долгосрочное стратегическое, экономическое и бюджетное планирование, контроль и координация деятельности).

- Средний уровень управления (планирование и контроль над различными проектными функциями: сбыт, производство, финансирование и т.д.).

- Нижний уровень управления (ежедневный контроль над текущими операциями).

Классификация трудовых ресурсов:

- По категориям (управленческий и производственный персонал, квалифицированные и неквалифицированные рабочие).

- Функциональным признакам (генеральные управляющие, производственные управляющие, административный персонал, машинные операторы и т.д.).

Этапы реализации процесса:

- Формирование группы но осуществлению проекта.

- Образование предприятия.

- Финансовое планирование.

- Создание организационных структур.

- Приобретение и передача технологии.

- Набор трудовых ресурсов.

- Технологическое проектирование.

- Предварительная оценка контрактов (договоров).

- Подготовка тендерных документов.

- Тендер, открытие торгов, оценка торгов.

- Переговоры и заключение контрактов (договоров).

- Детальное технологическое проектирование.

- Приобретение земельного участка.

- Строительные работы.

- Монтаж оборудования.

- Приобретение материалов (сырья, полуфабрикатов, комплектующих и т.д.).

- Предварительный маркетинг.

- Сдача объектов в эксплуатацию.

- Начало производства продукции.

Разработка графика реализации: от создания специальной группы по осуществлению проекта до проведения эксплуатационных испытаний оборудования и всего производства.

Постоянный маркетинг издержек на всех этапах.

Анализ и оценка затрат, результатов и будущего чистого дохода, выраженных в финансовых категориях.

Методические принципы (анализ надежности проектной информации, анализ структуры и значимости издержек и проектируемого дохода для определения важнейших факторов, оказывающих решающее влияние на осуществимость инвестиций: определение и оценка ежегодных кумулятивных финансовых чистых доходов, выраженных в категориях прибыльности, эффективности и объемов инвестиций; учет фактора времени в ценах товара, стоимости капитала; процесс принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности (учет предпринимательского риска).

Выбор методов экономической оценки инвестиционных проектов:

- традиционные:

- Метод определения срока окупаемости.

- Метод определения простой нормы прибыли.

- Метод чистой дисконтированной стоимости (ЧДС).

- Метод внутренней нормы окупаемости (ВНО).

- Метод дисконтированного периода окупаемости (ДПО).

Финансирование проекта и оценка потребностей:

- Предварительная (до разработки ТЭО).

- Окончательная (после выбора месторасположения, определения производственной мощности, расчетов издержек на подготовку участка, строительство, приобретение технологий и оборудования).

- Кратко- и долгосрочные займы под оборотный капитал (коммерческие банки и поставщики различных видов сырья и материалов).

- Долгосрочные займы под финансирование новых проектов (национальные государственные и международные финансовые институты).

- Лизинговое финансирование под оборудование (лизинговые компании, банки, агентства промышленного развития).

Финансовые показатели деятельности производства:

- Коэффициент задолженности.

- Текущая задолженность.

- Покрытие долгосрочного долга.

- Отношение дебиторской задолженности к кредиторской задолженности.

- Капитал/продукт (маржинальный коэффициент).

- Чистая дисконтированная стоимость.

- Текущая прибыльность инвестиций.

- Эффективная занятость.

- Выявление возможных рисков при реализации плана проекта.

- Оценка вероятности наступления рисков.

- Страхование рисков.

- Принятие решения.

- Рассмотрение проекта руководством предприятия или инвестором.

- Возможная доработка проекта.

- Рассмотрение уточненного проекта.

- Принятие окончательного решения о реализации проекта.

Источник: zaochnik-com.com

Производственная программа и производственная мощность предприятия. Качественные и количественные показатели производства

Производственная мощностьп/п, цеха, участка- это способность закрепленных за ними средств труда к максимальному выпуску продукции за год (сутки, смену) в соответствии с установленной специализацией, кооперированием производства и режимом работы.

Производственная мощность п/п, цеха, участка рассчитывается в тех же натуральных единицах, в которых планируется объем выпуска продукции, а иногда в станко-часах и, как исключение, в стоимостном выражении. Разница между производственной мощностью и производственной программой представляет собой резервы п/п, т.е. производственная программапоказывает степень использования производственной мощности (это то кол-во и кач-во продукции, которые определены в текущем плане).

Для расчета производственной мощности п/п используются следующие исходные данные:

1).количество, состав и техническое состояние оборудования и данные о производственных площадях. В расчеты производственной мощности п/п включается все наличное оборудование основного производства (в том числе бездействующее из-за ремонта, неисправности) за исключением резервного оборудования и оборудования опытно-экспериментальных и специализированных участков для профессионально-технического обучения.

2).технческие нормы производительности оборудования и трудоемкости выпускаемой продукции. Для вновь строящихся п/п принимаются паспортные, а для действующих п/п- технически обоснованные показатели производительности оборудования.

3).фонд времени работы оборудования и режим работы п/п. Принимается максимально возможный плановый (эффективный) годовой фонд времени работы оборудования.

Для агрегатов непрерывного действия плановый фонд времени (Тнепр):

tр- время, необходимое по нормативам для выполнения капитальных и планово- предупредительных ремонтов;

tn.тех — время, необходимое для технологических остановок агрегатов и оборудования, если оно не включено в нормы их использования.

Для оборудования прерывного действия плановый фонд времени(Тпрер ):

t в- количество выходных и праздничных денй в году;

t к.р.- количество дней капитального и планово-предупредительных ремонтов, если они проводятся в рабочее время;

Ксм- количество смен работы оборудования в сутки;

t см- продолжительность смены, ч;

П пр –процент планируемых текущих простоев.

4.номенклатура выпускаемых изделий и их количественной соотношение в программе.

В слабомеханизированных и других цехах различных цехах промышленных комплексов часто важнейшим фактором, определяющим величину мощности, является величина производственной площади.

Производственная мощность п/п определяется по мощности основных (ведущих) производственных единиц: цехов, участков. Производственная мощность цехов, участков определяется по мощности основного технологического оборудования: агрегатов, установок, групп оборудования и т.д.

Мощность ведущего подразделения определяет мощность подразделения следующей ступени (участка); по мощности ведущего участка устанавливают мощность цеха и т.д. если имеется несколько поизводств или цехов с замкнутым циклом производства по выпуску однотипной продукции, то поизводственная мощность комплекса определяется как сумма мощностей ходящих в его состав ведущих производств или цехов.

Производственная мощность цеха, участка, оснащенного однотипным оборудованием (М r) определяется по формуле:

П ч –часовая производительность оборудования;

Фпл–плановый годовой фонд времени работы оборудования, ч;

Н- среднегодовой парк этого вида оборудования, учтенный при расчете мощности.

Производственная мощность(Мr) агрегатов периодического действия:

В м- вес сырых материалов;

КВГ –коэф-т выхода готовой продукции из сырых материалов;

Фпл –плановый годовой фонд времени работы оборудования, ч;

t ц.п. — продолжительность цикла переработки сырья, ч.

Производственная мощность (Мr) цехов массового и крупносерийного производства:

Фпл –плановый фонд времени работы конвейера (сутки, год), мин;

t- такт схода готовых изделий с конвейера, мин.

Производственная мощность(Мr) п/п или цеха при однородном оборудовании:

Ф пл –плановый фонд времени работы оборудования, ч;

Н- среднегодовое количество однотипного оборудования;

tед — затраты времени на единицу продукции (трудоемкость), ч/м 2

Пропускная способность по площадям Р пл (м 2 *дни):

П п — производственная площадь цеха, м 2 ;

Ф пл- плановый годовой фонд времени работы цеха, участка, дни.

При расчете производственной мощности п/п необходимо одновременно с расчетом производственных мощностей ведущих цехов определить мощность оборудования других цехов и служб с целью выявления узких мест и наметить пути их устранения.

Соответствие пропускной способности ведущих цехов, участков и остальных звеньев п/п определяется путем расчета коэф-та сопряженности (К с ):

М1 , М2 –мощность цехов, участков, агрегатов ,для котрых определяется коэф-т сопряженности в принятых единицах измерения;

Ру –удельный расход продукции первого цеха для производства продукции второго цеха.

Расчет производственной мощности ведущего цеха (М ц) производится по формуле:

М1, М2,….Мn — производственная годовая мощность однотипного оборудования;

а1, а2,….аn- количество единиц данного вида оборудования.

Степень использования производственной мощности п/п характеризуется коэф-ом использования мощности (К и.м.):

М ср.г -среднегодовая производственная мощность;

О факт — фактический объем выпуска продукции.

Различают входную, выходную и среднегодовую производственную мощности.

Под входной понимают производственную мощность п/п, цеха, участка на 1 января текущего года или на конкретную дату предшествующего периода.

Под выходной мощностью (Мк )понимают производственную мощность п/п, цеха, участка на конец планового периода, которая определяется по формуле:

М н — производственная мощность на начало периода;

М с- ввод мощности в результате строительства;

М р -прирост мощности вследствие реконструкции п/п;

М п -увеличение мощности в результате технического перевооружения и др мероприятий;

М из- увеличение (уменьшение) мощности вследствие изменения номенклатуры (трудоемкости) продукции;

М в — уменьшение мощности вследствие выбытия оборудования.

Среднегодовая мощность ( Мгод) –это мощность, которой будет располагать п/п, цех, участок в среднем за расчетный период или за год, она определяется балансовым методом:

М н –производственная мощность на начало периода;

М вв –мощности, введенные в действие в течение года;

М в — выбывшие в течение года мощности;

Ч вв –число месяцев эксплуатации введенной в действие мощности;

Ч в — число месяцев с момента выбытия мощности до конца года.

Для агрегатов с технологической специализацией расчет производственной мощности сводится к составлению баланса загрузки оборудования, который производится в следующем порядке.

1.определяется загрузка оборудования производственной программой как произведение трудоемкости изготовления одной детали и годовой производственной программы с учетом выполнения норм:

t- трудоемкость изготовления детали;

N- годовая производственная программа;

Кн –коэф-т выполнения норм

m- число наименований деталей

2.расчитывется пропускная способность оборудования (Р)

3.вычисляется избыток или дефицит станко-часов по группам оборудования путем сопоставления пропускной способности оборудования и загрузки оборудования производственной программой.

4.определяется коэф-т загрузки оборудования (Кз.об )как отношение программы к пропускной способности оборудования:

К з.об. = П / Р

Источник: allrefrs.ru