Коклюш

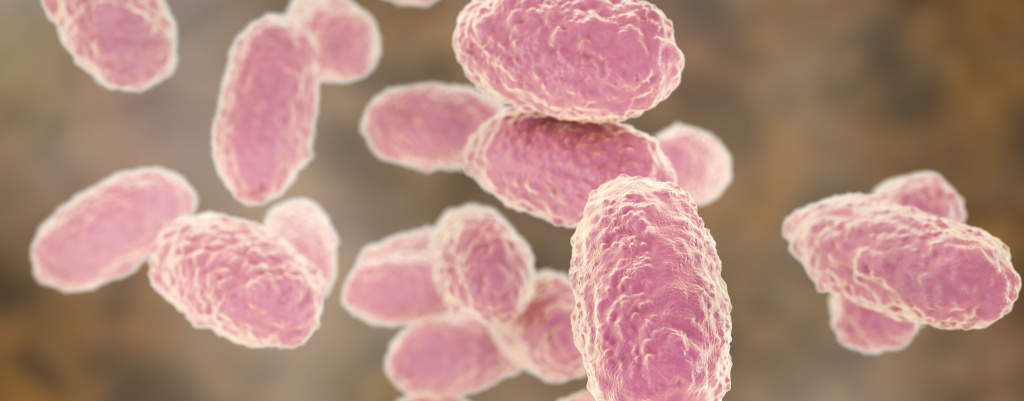

Эндемичное заболевание во всем мире, бактериальная инфекция верхних дыхательных путей с надрывным непродуктивным кашлем, детская болезнь, тяжелые последствия которой можно предупредить вакцинацией, – это все о коклюше. Возбудителем выступает грамотрицательная бактерия Bordetella pertussis. При попадании в организм она прикрепляется к слизистой оболочке, вызывая в этом месте развитие воспалительного процесса и некроз тканей.

Коклюш представляет серьезную опасность для детей и подростков. У взрослых заболевание протекает менее сложно, что связано с выработкой иммунитета после детской вакцинации, включая защиту от других инфекционных агентов. Если этого не было сделано, течение инфекции будет тяжелым. В связи с отказом от прививок в 2020 году уровень заболеваемости среди населения вырос на 40%. Дети в возрасте до 14 лет составили 89% от общего числа заболевших.

Как проявляются симптомы

Характерные для коклюша симптомы начинают развиваться спустя 10-14 дней от момента заражения. Заболевание проходит несколько стадий развития. На катаральном этапе наблюдаются простудные признаки: повышение температуры тела, насморк, чихание и сухой кашель. На следующей стадии болезнь начинает проявляться интенсивнее в виде спазматического кашля.

КОКЛЮШ: симптомы у детей и взрослых. Лечение коклюша у ребенка и профилактика

Он непроизвольный, надрывный, неконтролируемый. Сильнее всего мучает пациентов ночью и утром. Слышно шумное свистящее дыхание.

Приступы кашля происходят без вдыхания воздуха, заканчиваются вдохом с характерным гортанным свистом. Из-за нехватки кислорода лицо краснеет, наблюдается отечность. У грудных детей спазматический кашель сопровождается остановкой дыхания, могут появиться генерализированные судороги. В самом начале болезни выражена непродуктивность бронхов из-за высокой вязкости мокроты.

В среднем симптомы коклюша у детей держатся в активной форме 4-6 недель. Период реконвалесценции длится до 3-4 месяцев, когда остаточный кашель постепенно идет на убыль.

У вас появились симптомы коклюша?

Точно диагностировать заболевание может только врач. Не откладывайте консультацию — позвоните по телефону +7 (495) 775-73-60

Причины заболевания и пути заражения

Причины коклюша кроются в грамотрицательной аэробной палочке Bordetella pertussis. Инфицированный человек может оставаться заразным до 6 недель с момента появления симптомов. Передача инфекции происходит воздушно-капельным путем во время кашля или чихания. Детей принято считать защищенными после введения всех 3 доз вакцины.

Если ребенок или взрослый не привиты, при вдыхании воздуха рядом с больным человеком происходит заражение. В группе высокого риска находятся грудные дети до 6 месяцев и дети старше 7 лет.

Разновидности заболевания

Коклюш может развиваться в разных формах. При легкой возникает от 10 до 15 приступов кашля в течение суток. Самочувствие сохраняется обычное, наблюдается легкое недомогание, состояние напоминает гриппозное. При средней форме возникает от 15 до 25 приступов навязчивого кашля с более длительным периодом. Тяжелая форма изматывает детей и взрослых в равной мере.

Коклюш — причины, симптомы, диагностика, лечение

В течение суток может возникнуть от 30 до 60 приступов в разное время. Подростки и взрослые часто болеют атипичными формами коклюша. Согласно статистике, около 1,5% переболевших детей со слабым иммунитетом остаются бактерионосителями в скрытом виде.

Профилактика у детей и взрослых

Самая лучшая профилактика коклюша – это укрепление иммунитета, вакцинация и своевременная диагностика. Статистика свидетельствует, что 40% подростков кашляют именно из-за не диагностированного коклюша. У взрослых эта же причина является провоцирующим фактором хронического кашля. Постоянное распространение инфекции ведет к новым заражениям детей и взрослых в окружении.

Возможные осложнения

При появлении признаков коклюша у ребенка может потребоваться госпитализация. Решение врача зависит от возраста пациента и его состояния. Основное осложнение – развитие вторичной бактериальной инфекции. При коклюше осложнения могут трансформировать в такие диагнозы:

- бактериальная пневмония;

- коллапс легкого, плеврит, бронхит;

- разрыв барабанных перепонок;

- отит и синусит;

- образование грыж;

- перелом ребер (у взрослых).

Диагностика и лечение

На ранней стадии диагностика затруднена из-за схожести симптомов с простудами, гриппом и бронхитом. Если наступила фаза спазматического кашля, то по одному уже приступу доктор может поставить диагноз. Для подтверждения подозрений на коклюш проводят следующие виды исследований:

- мазок из горла или глубокий мазок из носа (бакпосев на Bordetella pertussis);

- общий анализ крови;

- кровь на антитела IgA и IgM;

- рентген легких;

- ИФА на антитела к коклюшу;

- ПЦР – мазок из носа и зева.

Как проводят лечение болезни

Лечение рекомендуется проводить в стационаре. Это связано с высоким риском развития осложнений и угрозой для жизни. Это особенно актуально для возрастных групп, которые наиболее подвержены заболеванию.

Лечение коклюша у взрослых проводится преимущественно в домашних условиях, но под врачебным контролем. Терапия включает в себя:

- прием антибиотиков и противокашлевых препаратов;

- противосудорожные, седативные и антигистаминные препараты;

- в отдельных случаях гормональные препараты;

- физиотерапевтические процедуры, ингаляции.

Ответы на частые вопросы пациентов

Как распознать коклюш у взрослых?

Заболевание у взрослых может проходить в тяжелой форме. Распознать его можно по характерному надсадному кашлю. Диагноз подтверждается после сдачи анализов.

Заразен ли коклюш?

Инкубационный период заболевания в среднем 7-14 дней. Больной остается заразным с 1 по 25 день. На этот период требуется изоляция.

Как передается заболевание?

Бактерия Bordetella pertussis мигрирует между людьми воздушно-капельным образом. Больному человеку достаточно для этого кашлянуть или чихнуть.

Источник: www.medicina.ru

Коклюш: от кашля к удушью за несколько дней

Долгое время коклюш считался побежденным. Но сегодня «он» вернулся и снова несет серьезную угрозу. При этом, многие, чем опасен коклюш? А, главное, как не спутать его ранние признаки с симптомами обычного ОРЗ?

Что такое коклюш

Согласно официальному определению, коклюш – это:

- антропонозная инфекция (передающаяся между людьми),

- вызываемая бактерией Bordetella pertussis,

- передаваемая воздушно-капельным путем,

- проявляющаяся судорожным кашлем,

- и высоким риском осложнений со стороны дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем

- чаще возникающая у детей и предупреждаемая вакцинацией (вакцина АКДС)

Однако, такое описание вряд понятно тем, кто никак не связан с медициной. Поэтому разберем каждый пункт поподробнее.

Причины заболевания

Коклюш – болезнь «чисто» человеческая, то есть антропонозная. Животные инфекцией не болеют и даже переносчиками быть не могут. А «распространителем» всегда является больной человек или бессимптомный носитель.

Передача происходит воздушно-капельным путем. Наиболее активно при кашле и чихании. На предметах быта «коклюшная палочка» быстро погибает. При этом инфекция отличается высокой контагиозностью (заразностью). И провоцирует развитие заболевания у 9 из 10 контактных, если последние не имеют «действующего» иммунитета в виде антител к коклюшу.

И именно отсутствие последнего, ввиду массового отказа от вакцинации (известная всем АКДС), и послужило возрождению давно побежденной опасной инфекции.

Фаза 1: почти, как ОРЗ

Инкубационный период коклюша у взрослых и подростков длится в среднем 7-14 дней, тогда как у детей сокращается и может составлять всего 2-3 дня.

В это время больного совершенно ничего не беспокоит.

А первые признаки появляются:

- резко,

- в виде обильного насморка и чихания,

- с признаками слабости,

- а также лающего кашля по ночам,

который постепенно становится круглосуточным.

Лихорадка (высокая температура) для коклюша не свойственна, что поможет отличить его от ларингита, бронхита и прочих ОРЗ уже на самой ранней стадии.

А длительность первой (катаральной) фазы составляет в среднем 10-14 дней, с тенденцией к ухудшению симптомов и общего состояния, что также не свойственно большинству ОРЗ и ОРВИ.

Фаза 2: беспрерывный кашель

Фаза пароксизмального кашля, как уже было отмечено, наступает в среднем через 10-14 дней от появления первых «коклюшных» симптомов и длится около 4 недель. И именно эта стадия несет высокий риск остановки дыхания и развития тяжелых осложнений.

Дело в том, что кашлевые толчки носят:

- судорожный характер (как при эпилепсии)

- проходят «серией» на одном выдохе,

- не позволяют вдохнуть

- заканчиваются отхождением вязкой мокроты, рвотой или остановкой дыхания (у детей младшего возраста).

А, когда вдох все же удается совершить, то он:

- производится с трудом,

- неполноценно,

- сопровождается характерным «свистом» — репризой.

И приступ повторяется снова.

Таких реприз за один «эпизод» может быть несколько. А самих приступов за сутки – от 8 до 30 и более, в зависимости от тяжести инфекции.

И чем больше приступов кашля, тем сильнее гипоксия (кислородное голодание) и риск осложнений.

Больше других от проявлений коклюша страдают:

- легкие,

- головной мозг,

- сердце и сосуды.

А, чтобы понять механизм повреждений, разберем патогенез заболевания.

Попав в дыхательные пути, коклюшная палочка отправляется прямиком в мелкие бронхи, бронхиолы и альвеолы. То есть непосредственно в дыхательные пути, здесь она остается на «ПМЖ», чем привлекает внимание иммунитета.

Место «заселения» становится буквально «полем боя», из-за чего формируется:

- воспаление

- образование вязкой мокроты

- раздражение местных кашлевых рецепторов,

передающих сигнал в кашлевой цент мозга и обуславливающих возникновение кашля.

Однако на этом действие бактерии не заканчивается, ведь последняя выделяет токсин:

- также проникающий в кашлевой центр,

- изменяющий возбудимость бронхов («готовность» к спазму)

- и повышающий чувствительность тканей к гистамину (медиатор аллергии, способный вызывать бронхоспазм).

В итоге, кашлевой центр оказывается «перераздражен», формируется «доминантный очаг» возбуждения в мозге (как при эпилепсии) и спровоцировать кашель уже способен любой раздражитель (вплоть до температуры воздуха).

Приступы кашля, в свою очередь, провоцируют поражение микрососудов (из-за скачков давления), перегрузку сердца, риск поражения мозга (как сосудистого, так и гипоксического происхождения), а также резкое повышение внутрибрюшного давления.

Помимо прочего, длительность и особенности коклюша значительно «изматывают» местный иммунитет, создавая высокий риск наслоения новой инфекции и пневмонии (воспаление легких).

И среди осложнения наиболее часты:

- средний отит

- сегментарные ателектазы,

- кровотечения (носовые, заднеглоточные, из наружного слухового прохода),

- кровоизлияния (подкожные, в склеры глаз, в слизистые, в головной мозг),

- судороги,

- пупочная грыжа,

- выпадение прямой кишки,

- разрыв барабанной перепонки

- надрыв уздечки языка

Фаза 3: выздоровление

Улучшение состояния чаще наступает через 4-5 недель от возникновения кашля, однако в тяжелых случаях этот срок значительно сдвигается.

Кашель, как таковой, сохраняется еще долго. Ведь доминантный очаг еще не «распался», а бронхолегочная система – не восстановлена. Что создает предпосылки для «кашлевых приступов» и некоторое время после инфекции.

Однако в большинстве случаев, кашель все же приобретает характер «остаточного» и уже не представляет угрозы для жизни.

Диагностика

Как и многие заболевания, коклюш хорошо поддается лечению на самых ранних стадиях.

Однако, как понять, что перед нами «он»?

Среди симптомов внимание обращают:

- отсутствие лихорадки,

- нарастание тяжести ко 2-ой неделе заболевания

- и появление кашля с репризами.

А для подтверждения диагноза потребуются:

- Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ,

где наблюдается общего количества лейкоцитов за счет лимфоцитов. Тогда как СОЭ остается нормальной.

Такой анализ можно проводить с самых первых дней и до 4-5 недель инфекции (2-3 недели кашля), даже на фоне антибиотикотерапии.

А ввиду схожести симптомов и течения, для дифференциальной диагностики, в анализ рекомендуется включить и паракоклюш.

- Анализ крови на антитела

Если же кашель длится уже более 3-х недель, ПЦР может оказаться не информативной (ведь иммунитет уже «уничтожает возбудителя) и поэтому на данном сроке заболевания показан анализ крови на:

- суммарные антитела к Bordetella pertussis и parapertussis

- и антитела IgA к коклюшному токсину.

А первый анализ будет также полезен для ретроспективной диагностики (когда переболели давно, но не уверенны «чем»).

Лечение

Терапия коклюша подбирается в зависимости от тяжести течения, а также потенциальных рисков и включает разные комбинации:

- антибиотиков (группы макролидов, пенициллинов, цефалоспоринов),

- противокашлевых препаратов центрального действия (на основе бутамирата цитрата),

- муколитиков (амброксол и другие),

- глюкокортикоиды — при тяжелом течении и наличии признаков отека мозга,

- мочегонные – для борьбы с отеками,

- препараты диазепама – при возникновении судорог,

А всем контактным, независимо от вакцинного статуса, обязательно проводится антибактериальная профилактика.

Профилактика

Единственной эффективной профилактикой коклюша уже много десятилетий служит вакцинация.

Прививка проводится еще в детстве, в 3, 4,5 и 6 месяцев. С ревакцинацией в 18 месяцев.

В качестве вакцины может быть использована АКДС или относительно новые вакцины, более широкого спектра (вместе с гемофильной палочкой и прочие).

А подросткам и взрослым ревакцинация не проводится, поскольку в большей степени коклюш принят, как «детская инфекция».

Однако, согласно некоторым наблюдениям, постпрививочный иммунитет на должном уровне сохраняется пожизненно не у всех. Поэтому подростки и взрослые могут быть не только бессимптомными носителями, но и болеть в активной форме.

А оценить свой уровень защиты от коклюша поможет анализ крови на антитела IgG к коклюшному токсину.

Источник: kdl.ru

Коклюш

Коклюш – острое инфекционное заболевание бактериальной природы, проявляющееся в виде приступов спазматического кашля, сопровождающих катаральную симптоматику. Заражение коклюшем происходит аэрозольным путем при тесном контакте с больным человеком. Инкубационный период составляет 3-14 дней.

Катаральный период коклюша напоминает симптомы острого фарингита, затем развиваются характерные приступы спазматического кашля. У привитых чаще наблюдается стертая клиническая картина коклюша. Диагностика основывается на выявлении коклюшевой палочки в мазках из зева и в мокроте. В отношении коклюша эффективна антибактериальная терапия (аминогликозиды, макролиды), антигистаминные средства с седативным эффектом, ингаляции.

МКБ-10

A37 Коклюш

- Характеристика возбудителя

- Патогенез коклюша

- Симптомы коклюша

- Диагностика коклюша

- Осложнения коклюша

- Лечение коклюша

- Профилактика

- Специфическая профилактика

- Неспецифическая профилактика

Общие сведения

Коклюш – острое инфекционное заболевание бактериальной природы, проявляющееся в виде приступов спазматического кашля, сопровождающих катаральную симптоматику.

Характеристика возбудителя

Коклюш вызывает Bordetella pertussis – мелкий неподвижный аэробный грамотрицательный кокк (хотя традиционно бактерию называют «коклюшевой палочкой»). Микроорганизм сходен по своим морфологическим признакам с возбудителем паракоклюша (инфекции со сходной, но менее выраженной симптоматикой) — Bordetella parapertussis. Коклюшевая палочка продуцирует термолабильный дерматонекротоксин, термостабильный эндотоксин, а также трахеальный цитотоксин. Микроорганизм мало устойчив к воздействию внешней среды, сохраняет жизнеспособность при действии прямого солнечного света не более 1 часа, погибает через 15-30 минут при температуре 56 °С, легко уничтожаются дезинфицирующими средствами. Несколько часов сохраняют свою жизнеспособность в сухой мокроте.

Резервуаром и источником коклюшной инфекции является больной человек. Контагиозный период включает последние дни инкубации и 5-6 дней после начала заболевания. Пик заразности приходится на момент максимально выраженной клиники. Эпидемиологическую опасность представляют лица, страдающие стертыми, клинически маловыраженными формами инфекции. Носительство коклюша не бывает длительным и эпидемиологически не значимо.

Коклюш передается с помощью аэрозольного механизма преимущественно воздушно-капельным путем. Обильное выделение возбудителя происходит при кашле и чихании. Ввиду своей специфики, аэрозоль с возбудителем распространяется на незначительное расстояние (не более 2 метров), поэтому заражение возможно только в случае тесного контактирования с больным. Поскольку во внешней среде возбудитель не сохраняется длительно, контактный путь передачи не реализуется.

Люди обладают высокой восприимчивостью к коклюшу. Чаще всего заболевают дети (коклюш отнесен к детским инфекциям). После перенесения инфекции формируется стойкий пожизненный иммунитет, однако полученные ребенком от матери трансплацентарно антитела не обеспечивают достаточной иммунной защиты. В пожилом возрасте иногда отмечаются случаи повторного заболевания коклюшем.

Патогенез коклюша

Коклюшная палочка попадает на слизистую оболочку верхних дыхательных путей и заселяет реснитчатый эпителий, покрывающий гортань и бронхи. В глубокие ткани бактерии не проникают и по организму не распространяются. Бактериальные токсины провоцируют местную воспалительную реакцию.

После гибели бактерий высвобождается эндотоксин, который и вызывает характерный для коклюша спазматический кашель. С прогрессированием кашель приобретает центральный генез – формируется очаг возбуждения в дыхательном центре продолговатого мозга. Кашель рефлекторно возникает в ответ на различные раздражители (прикосновение, боль, смех, разговор и др.). Возбуждение нервного центра может способствовать инициации аналогичных процессов в соседних областях продолговатого мозга, вызывая рефлекторную рвоту, сосудистую дистонию (повышение АД, сосудистый спазм) после кашлевого приступа. У детей могут отмечаться судороги (тонические или клонические).

Эндотоксин коклюша вместе с продуцируемым бактериями ферментом – аденилатциклазой способствует снижению защитных свойств организма, что повышает вероятность развития вторичной инфекции, а также — распространения возбудителя, и в некоторых случаях — длительного носительства.

Симптомы коклюша

Инкубационный период коклюша может длиться от 3 дней до двух недель. Заболевание протекает с последовательной сменой следующих периодов: катарального, спазматического кашля и разрешения. Катаральный период начинается постепенно, появляются умеренный сухой кашель и насморк (у детей ринорея может быть довольно выражена).

Ринит сопровождается вязким отделяемым слизистого характера. Интоксикация и лихорадка обычно отсутствуют, температура тела может подниматься до субфебрильных значений, общее состояние больные признают удовлетворительным. Со временем кашель становится частым, упорным, могут отмечаться его приступы (в особенности по ночам). Этот период может продолжиться от нескольких дней и до двух недель. У детей обычно кратковременный.

Постепенно катаральный период переходит в период спазматического кашля (иначе – судорожный). Приступы кашля учащаются, становятся интенсивнее, кашель приобретает судорожный спастический характер. Больные могут отмечать предвестники приступа – першение в горле, дискомфорт в груди, беспокойство.

Из-за спастического сужения голосовой щели перед вдохом отмечается свистящий звук (реприз). Приступ кашля представляет собой чередование таких свистящих вдохов и, собственно, кашлевых толчков. Тяжесть течения коклюша определяется частотой и продолжительностью приступов кашля.

Приступы учащаются в ночное время и утренние часы. Частое напряжение способствует тому, что лицо больного становится гиперемированным, отечным, могут отмечаться небольшие кровоизлияния на коже лица и слизистой ротоглотки, конъюнктиве. Температура тела сохраняется в нормальных пределах. Лихорадка при коклюше является признаком присоединения вторичной инфекции.

Период спазматического кашля длится от трех недель до месяца, после чего заболевание вступает в фазу выздоровления (разрешения): при кашле начинает отхаркиваться слизистая мокрота, приступы становятся реже, теряют спазматический характер и постепенно прекращаются. Продолжительность периода разрешения может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев (несмотря на стихание основной симптоматики, нервная возбудимость, покашливание и общая астения могут отмечаться у больных длительное время).

Стертая форма коклюша иногда отмечается у привитых лиц. При этом спазматические приступы выражены слабее, но кашель может быть более продолжительным и с трудом поддаваться терапии. Репризы, рвота, сосудистые спазмы отсутствуют. Субклиническая форма обнаруживается иногда в очаге коклюшевой инфекции при обследовании контактных лиц.

Субъективно больные не отмечают каких-либо патологических симптомов, однако нередко можно отметить периодический кашель. Абортивная форма характеризуется прекращением заболевания на стадии катаральных признаков или в первые дни судорожного периода и быстрым регрессом клиники.

Диагностика коклюша

Специфическая диагностика коклюша производятся бактериологическими методами: выделение возбудителя из мокроты и мазков слизистой верхних дыхательных путей (бакпосев на питательную среду). Коклюшевую палочку высеивают на среду Борде-Жангу. Серологическая диагностика с помощью РА, РСК, РНГА производится для подтверждения клинического диагноза, поскольку реакции становятся положительными не ранее второй недели судорожного периода заболевания (а в некоторых случаях могут давать отрицательный результат и в более поздние сроки).

Неспецифические диагностические методики отмечают признаки инфекции (лимфоцитарный лейкоцитоз в крови), характерно незначительное повышение СОЭ. При развитии осложнений со стороны органов дыхания пациентам с коклюшем рекомендована консультация пульмонолога и проведение рентгенографии легких.

Осложнения коклюша

Коклюш чаще всего вызывает осложнения, связанные с присоединением вторичной инфекции, особенно часты заболевания дыхательной системы: бронхит, пневмония, плеврит. В результате деструктивной деятельности коклюшевых бактерий возможно развитие эмфиземы. Тяжелое течение в редких случаях приводит к ателектазу легких, пневмотораксу.

Кроме того, коклюш может способствовать возникновению гнойного отита. Имеется вероятность (при частых интенсивных приступах) инсульта, разрыва мышц брюшной стенки, барабанных перепонок, выпадение прямой кишки, геморрой. У детей раннего возраста коклюш может способствовать развитию бронхоэктатической болезни.

Лечение коклюша

Коклюш лечат амбулаторно, больным желательно дышать увлажненным воздухом, богатым кислородом, комнатной температуры. Питание рекомендовано полноценное, дробное (часто небольшими порциями). Рекомендовано ограничить воздействие не нервную систему (интенсивные зрительные, слуховые впечатления). В случае сохранения температуры в пределах нормы желательно больше гулять на свежем воздухе (однако при температуре воздуха не менее -10 °С).

В катаральном периоде эффективно назначение антибиотиков (макролидов, аминогликозидов, ампициллина или левомицетина) в среднетерапевтических дозировках курсам на 6-7 дней. В комплексе с антибиотиками в первые дни нередко назначают введение специфического противококлюшного гаммаглобулина. В качестве патогенетического средства больным назначают антигистаминные препараты с седативным действием ( прометазин, мебгидролин). В судорожный период для облегчения приступов можно назначать спазмолитики, в тяжелых случаях – нейролептики.

Противокашлевые, отхаркивающие средства и муколитики при коклюше малоэффективны, противокашлевые средства с центральным механизмом действия противопоказаны. Больным рекомендована оксигенотерапия, хороший эффект отмечается при оксигенобаротерапии. Успешно применяются физиотерапевтические методики, ингаляции протеолитических ферментов.

Прогноз благоприятный. Заканчивается летально в исключительных случаях у лиц старческого возраста. При развитии осложнений возможно сохранение длительных последствий, хронических заболеваний легких.

Профилактика

Специфическая профилактика

Вакцинация против коклюша при отсутствии медицинских противопоказаний проводится детям в возрасте 3-х месяцев; второй раз – в 4,5 месяцев; третий – в 6 месяцев. Первая ревакцинация осуществляется в 1,5 года; вторая и третья – в 6-7 и 14 лет; далее каждые 10 лет.

Разрешены вакцины АКДС, АДС, АДС-М (Россия), Пентаксим (Франция), Инфанрикс и Инфанрикс Гекса (Бельгия), Тетраксим (Франция). Для ревакцинации детей старшего возраста, взрослых, беременных женщин в 3 триместре беременности может применяться вакцина Адасель (Канада). Членам семьи беременной также следует привиться перед рождением ребенка.

Неспецифическая профилактика

Общие профилактические мероприятия включают раннее выявление больных и контроль над состоянием здоровья контактных лиц, профилактическое обследование детей в организованных детских коллективах, а также взрослых, работающих в лечебно-профилактических и в детских дошкольных учреждениях и в школах, при обнаружении продолжительного кашля (более 5-7 дней).

Дети (и взрослые из вышеуказанных групп), больные коклюшем, изолируются на 25 дней с начала заболевания, контактные лица отстраняются от работы и посещения детского коллектива на 14 дней с момента контакта, проходя двукратную бактериологическою пробу. В очаге инфекции производятся тщательная дезинфекция, проводятся соответствующие карантинные меры. Экстренная профилактика производится с помощью введения иммуноглобулина. Его получают дети первого года жизни, а также непривитые лица, имевшие контакт с больным коклюшем. Иммуноглобулин (3 мл) вводят однократно вне зависимости от срока, прошедшего с момента контакта.

Литература

1. Коклюш у детей. Клинические рекомендации. — 2019.

2. Вакцины и вакцинация против коклюша детей и взрослых/ Пруцкова Е.В., Черданцев А.П., Андреева Н. П.// Инфекционные болезни. Новости. Мнения. Обучение. — 2018

Источник: www.krasotaimedicina.ru

Коклюш

Пожалуй, каждый взрослый человек в нашей стране знает, чем опасен коклюш. Считается, что это прежде всего детская болезнь. Но нередко инфицируются и взрослые. Коклюш — опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, характеризующееся приступами спазматического кашля. Риску заражения подвергаются люди с ослабленным иммунитетом и те, кто тесно контактируют с больными.

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обратиться к профильному специалисту.

Инкубационный период

Время от заражения до появления первых симптомов болезни имеет свои особенности. Продолжительность инкубационного периода при коклюше колеблется от 3 до 14 суток. Основное клиническое свидетельство болезни — кашель. В начальный период у него нет характерных специфических особенностей. Картина заболевания немного напоминает ОРВИ.

Хотя общее состояние больного остается неизменным, температура при коклюше в норме, нету болей и упадка сил. С прогрессированием заболевания кашель постепенно нарастает, приобретая упорный, приступообразный, так называемый, типичный характер. Обычно приступы кашля представляют собой череду следующих друг за другом выдыхательных толчков.

Затем их сменяет судорожный свистящий вдох и опять несколько выдыхательных толчков. Во время приступа человек может кашлять от 2-3 до 20 раз. Обычно утихает приступ после выделения тягучей вязкой мокроты. Кроме этого, существуют и другие признаки:

- Покраснение лица;

- Набухание шейных вен;

- Слезотечение.

У многих больных отмечается повышение артериального давления, тахикардия, нарушение сна, общее беспокойство, спазм сосудов, кровоизлияния.

Как передается коклюш?

Заразиться коклюшем довольно просто. С момента появления первых признаков больной опасен для окружающих на протяжении месяца. Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при:

- Кашле;

- Чихании;

- Очень тесном общении.

Расстояние от источника инфекции может составлять даже пару метров. Наиболее уязвимыми для проникновения являются верхние дыхательные пути. Следует отметить, что контактного способа передачи не существует. Коклюшная палочка очень неустойчива во внешней среде и быстро погибает. То есть, игрушки, одежда, посуда не требуют специальной обработки.

Восприимчивость к коклюшу людей, не имеющих иммунитета очень велика. Особенно опасно инфицирование в период новорожденности. Чем старше человек, тем легче протекает болезнь. Отмечались случаи повторного заболевания пожилых людей. Но течение коклюша в этом возрасте было настолько легким, что почти не отличалось от небольшой простуды.

Причины болезни

На возможность инфицироваться коклюшем влияет ряд причин. Среди основных можно выделить:

- Контакты с носителями инфекции;

- Общую ослабленность иммунной системы;

- Предрасположенность к заболеваниям верхних дыхательных путей.

Возраст больного тоже рассматривается врачами среди факторов заражения. Чем младше пациент, тем легче ему подхватить коклюш, болезнь переносить — тяжелее. Из сотни детей, заболевших коклюшем на первом году жизни, умирают 1-2 %. К сожалению, врожденного иммунитета для данной инфекции не существует.

Единственным действенным способом предотвратить болезнь является вакцинация, хотя она дает краткосрочный эффект. Ученые расходятся во мнении — является ли естественный иммунитет стойким и возможно ли повторное инфицирование. Раньше считалось, что повторное заболевание случается крайне редко. Последние исследования показали, что иммунитет после болезни остается от 7 до 20 лет.

Какой врач поможет?

Коклюш — болезнь, которая непросто поддается лечению. Многое зависит от времени постановки диагноза, поскольку основная терапия эффективна только в начальной стадии заболевания. При малейшем подозрении на инфицирование следует обратиться к к таким врачам как:

Наши специалисты

Гастроэнтеролог

Пульмонолог

28 лет опыта

83 % удовлетворены результатом лечения

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

Стоимость: 2800 р.

Врач-куратор

Терапевт превентивной медицины

37 лет опыта

80 % удовлетворены результатом лечения

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

Стоимость: 2200 р.

Гастроэнтеролог

9 лет опыта

% удовлетворены результатом лечения

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

м. Улица 1905 года

Стоимость: 2300 р.

Гастроэнтеролог

22 года опыта

98 % удовлетворены результатом лечения

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

Стоимость: 2300 р.

14 лет опыта

% удовлетворены результатом лечения

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

Стоимость: 2200 р.

26 лет опыта

% удовлетворены результатом лечения

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

Стоимость: 2200 р.

Гастроэнтеролог

20 лет опыта

% удовлетворены результатом лечения

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

Стоимость: 2300 р.

Гастроэнтеролог

Пульмонолог

28 лет опыта

Стоимость: 2800 р.

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

Врач-куратор

Терапевт превентивной медицины

37 лет опыта

Стоимость: 2200 р.

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

Гастроэнтеролог

9 лет опыта

Стоимость: 2300 р.

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

м. Улица 1905 года

Гастроэнтеролог

22 года опыта

Стоимость: 2300 р.

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

14 лет опыта

Стоимость: 2200 р.

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

26 лет опыта

Стоимость: 2200 р.

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

Гастроэнтеролог

20 лет опыта

Стоимость: 2300 р.

Где принимает доктор :

м. Улица 1905 года

Кроме них, не лишним будет проконсультироваться с пульмологом, невропатологом, а если болен ребенок — педиатром. В первую очередь врач:

- Проведет осмотр;

- Изучит внешние признаки заболевания;

- Даст направление на анализы.

Обычно клиницисты говорят о необходимости сдать мазки и посевы из носа и горла, а также анализ крови на антитела против коклюша. Если подтверждается инфицирование коклюшем, то специальное лечение назначает только врач-инфекционист. Достижения современной медицины позволяют подавляющему числу больных лечиться амбулаторно. Показаниями для госпитализации в стационар в первую очередь станут:

- Период новородженности;

- Появление осложнений;

- Тяжесть формы протекания.

Основной при лечении коклюша, как и других инфекционных болезней, есть антибиотикотерапия. Следует отметить, что этот вид терапии является эффективным при катаральном периоде болезни. Также антибиотики значительно уменьшают степень заразности больного. Для успешного лечения пациенту необходим щадящий режим, соответствующая возрасту диета, витамины и минеральные комплексы. В период реконвалесценции показаны физиотерапевтические процедуры, дыхательная гимнастика, массаж.

Какая температура при заболевании?

Считается, что температура тела один из ярких показателей состояния здоровья человека. В отличие от некоторых других острых инфекций, температура при коклюше может колебаться от нормальной до субфебрильной, в редких случаях доходить до 38,5 ºС.

В этом и кроется основная сложность диагностики заболевания. Поскольку клиническая картина напоминает обычную простуду, к специалистам больные обращаются неохотно. Многие предпочитают лечиться самостоятельно. Врачи же настоятельно рекомендуют обратить внимание на кашель при отсутствии температуры. Своевременное обращение за помощью может предотвратить появление серьезных осложнений после коклюша.

Осложнения после коклюша

Коклюш, как многие инфекционные болезни, опасен своими осложнениями. Осложнения по природе своей очень коварны и непредсказуемы. Кажется, что болезнь уже побеждена, но появляются проблемы, чреваты последствиями. Бывает, что осложнения протекают бессимптомно, но они все равно ослабляют и без того истощенный организм.

Такое же нередко происходит и при коклюше. Осложнения после болезни связаны чаще всего с коклюшной инфекцией или со вторичной флорой. Это могут быть:

- Пневмококлюш;

- Ателектаз легких;

- Бронхит;

- Пневмония;

- Ложный круп;

- Поражение сердечно-сосудистой системы;

- Энцефалопатия.

Помимо перечисленных выше, могут встречаться и другие осложнения. Из-за напряжения мышц живота во время кашля повышается внутрибрюшное давление, которое приводит к образованию грыж и выпадению слизистой оболочки прямой кишки.

Известны случаи, когда сильный кашель приводил к перелому ребер и к повреждению барабанной перепонки. К коклюшу может присоединиться другая бактериальная инфекция, и, как следствие, возникнуть воспалительные процессы в среднем ухе, отиты.

Для маленьких детей самым страшным вовремя приступа кашля может быть нарушение ритма дыхания вплоть до его остановки. Это и судороги как причина поражения головного мозга могут привести к трагическим последствиям. Осложнения после коклюша свидетельствуют о том, что это довольно серьезное заболевание.

Коклюш: последствия после болезни

При своевременном выявлении инфекции и правильно подобранной терапии, последствия коклюша мало сказываются на дальнейшей жизни человека. Но, тем не менее, легкомысленно относиться к ним нельзя. У некоторых маленьких пациентов как следствия тяжелого протекания болезни отмечались:

- Задержки психомоторного развития;

- Речевые расстройства;

- Снижение слуха.

Если не прислушиваться к рекомендациям специалистов и не придерживаться всех предписаний врачей, можно получить склонность к различным заболеваниям разной этиологии. Это могут быть:

- Синусит;

- Фарингит;

- Тонзилит;

- Ларингит;

- Трахеит и другие.

Среди остаточных явлений после перенесенного коклюша в медицине описаны неврозы, судорожные синдромы и даже частичные или полные параличи.

Инфицирование коклюшем в более старшем или зрелом возрасте не имеет, как правило, столь серьезных последствий. Но возможности отрицательных результатов исключать нельзя. Приступы кашля вызывают повышение артериального давления. Если человек и без того страдает гипертонией, то в разы увеличивается риск кровоизлияний в мозг или глазную сетчатку. Первое может спровоцировать инсульт, а второе привести к отслоению сетчатки.

Источник: openclinics.ru