Дисковод — устройство, в которое мы помещаем дискету для записи или считывания информации.

Файл — это поименованная область на диске, которая хранит текстовую или графическую информацию.

Обозначение файла:

Расширение показывает, в какой программе был создан файл.

Каталог (папка) — поименованная область на диске, которая хранит информацию о файлах: время создания, размер, время последней корректировки.

Обозначение каталога: имя.

При включении компьютера загружается ОС.

ОС — набор программ, которые обеспечивают возможность использования аппаратуры компьютера. Ее задача заключается в том, чтобы сделать аппаратуру доступной и удобной для пользователя.

Главное назначение ОС — управление ресурсами компьютера.

Ресурсы компьютера: процессор, память, устройства ввода/вывода, данные.

Функции ОС:

- Определяет интерфейс пользователя.

- Обеспечивает разделение аппаратных ресурсов между пользователями.

- Дает возможность работать с общими данными в режиме коллективного пользования.

- Осуществляет восстановление информации в случае возникновения ошибок.

СОБРАЛ НЕВИДИМКУ Объект 416 — МАСКИРОВКА ЛУЧШЕ ELC EVEN 90!

1.2. Управление процессами.

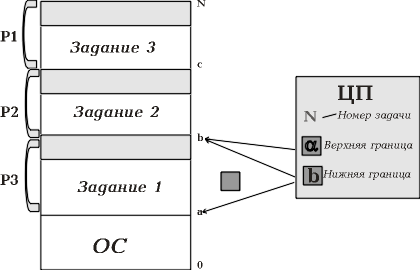

Процесс — это программа во время выполнения, т.е. когда ей предоставлен центральный процессор.

Во время работы процесс может находиться в одном из трех состояний: «готов», «выполняется», «блокирован».

Процесс находится в состоянии «готов», когда он мог бы сразу использовать ЦП, как только он предоставится ему.

При предоставлении ЦП, программа переходит в состояние «выполняется», т.е. процесс находится в состоянии «выполняется», когда ему предоставлен ЦП.

ЦП предоставляется на определенный промежуток времени (квант времени). В том случае, когда данного кванта не достаточно для полного выполнения программы, процесс останавливается и переходит в состояние «готов».

Из состояния «выполняется» в «блокирован», процесс переходит, когда ему необходимо записать или считать информацию. По завершению считывания или записи данных, процесс переходит из состояния «блокирован» в «готов».

В состоянии «выполняется » очередей никогда нет, а в состояниях «готов» и «блокирован» очереди из программ могут быть.

Очередь упорядочена по приоритетам в состоянии «готов», а в состоянии «блокирован» — нет.

Блок управления процессом (БУП).

БУП — структура данных или объект, содержащий определенную, важную информацию о процессе:

- текущее состояние процесса

- уникальный идентификатор процесса (номер)

- приоритет

- область памяти

- ресурсы, выделенные процессу

- область сохранения регистров

Когда ОС переключает ЦП с процесса на процесс, она использует области сохранения регистров данных процессов, чтобы запомнить информацию, необходимую для рестарта.

Разные планки оперативной памяти. Можно ли совмещать в одном ПК?

1.3. Операции над процессами.

ОС должна иметь возможность выполнять определенные операции над процессами:

- создание процесса

- уничтожение

- возобновление

- изменение приоритета

- блокирование

- пробуждение

- запуск

- Создание нового процесса состоит из нескольких подопераций:

- присвоение имени

- включение этого имени в список имен процессов, известных ОС

- присвоение начального приоритета

- формирование БУП

- выделение процессу начальных ресурсов

Новый процесс может породить дочерние процессы.

- Уничтожение процесса — удаление его из системы. Ресурсы, выделенные ему, возвращаются ОС, а имя стирается из всех системных списков и таблиц, БУП освобождается, но не удаляется.

При удалении родительского процесса в одних ОС удаляются и дочерние процессы, в других — они работают самостоятельно. - Возобновление — операция подготовки процесса к повторному запуску с той точки, в которой он был приостановлен (БУП, область сохранения регистров).

- Изменение приоритета — это изменение значения приоритета в БУП.

Прерывания в ОС.

Прерывание — это событие, при котором меняется нормальная последовательность команд, выполняемых ЦП.

Если произошло прерывание, то:

- Управление передается ОС

- ОС запоминает состояние прерванного процесса

- ОС анализирует тип прерывания и передает управление соответствующей программе по обработке данного типа прерывания.

Ядро — часть ОС, которая выполняет операции, связанные с процессами.

Важная функция ядра — это обработка прерываний.

Когда ядро обрабатывает текущее прерывание, оно запрещает другие прерывания и разрешает их снова только после завершения обработки текущего прерывания. При постоянном потоке прерываний может образоваться очередь прерываний, следовательно, ядро организовано таким образом, чтобы оно определяло только тип прерывания, а затем передавало его на дальнейшую обработку соответствующей системной программе по работе именно с этим типом прерывания, что не влечет к созданию больших очередей из прерываний в ОС.

Функции ядра:

- Обработка прерываний.

- Создание/уничтожение процесса.

- Переключение процесса из состояния в состояние.

- Диспетчеризация (регулировка).

- Приостановка и активизация.

- Синхронизация процесса.

- Организация взаимодействия между процессами.

- Манипулирование БУП.

- Поддержка операций ввода/вывода.

- Поддержка распределения и перераспределения памяти.

- Поддержка работы файловой системы.

1.5. Параллельные процессы в ОС.

Синхронные — процессы, которые работают и не зависят друг от друга.

Асинхронные — такие процессы, которые работают параллельно, но периодически должны синхронизироваться и взаимодействовать между собой.

Параллельная работа процессов в ОС резко повышает производительность компьютера.

Процесс находится в своем критическом участке, когда он обращается к общим данным. В этом случае другим процессам это запрещается.

Этот способ взаимодействия параллельных процессов называется взаимоисключением в ОС.

Правила работы процесса в своем критическом участке:

- Процесс не может быть блокирован.

- Свои критические участки процессы должны проходить как можно быстрее.

1.6. Семафоры в ОС.

Семафор — механизм реализации взаимоисключения процессов.

Пример работы двух параллельных асинхронных процессов:

Даны 2 процесса: «производитель» и «потребитель». «Производитель» вырабатывает какое-либо число и записывает его в ячейку памяти. «потребитель» считывает число, производит какие-либо вычисления и результат выводит на печать. Идеально, когда оба процесса работают с одинаковой скоростью. В том случае, если скорость «потребителя» больше, чем скорость «производителя», мы наблюдаем: «потребитель» считывает из памяти одно и тоже число несколько раз, следовательно, на распечатке будет дублирование какого-либо результата. Если скорость «потребителя» меньше скорости «производителя», наблюдаем: «производитель» записывает число в память, но предыдущее число не было считано потребителем, => на распечатке некоторые результаты будут отсутствовать.

Чтобы этого не допустить в ОС работают семафоры как для «производителя», так и для «потребителя».

Тупик (клинч, дедлок) — ситуация, которая никогда не разрешится, т.е. процесс ждет ресурса, но он ему не будет выделен.

ОС в состоянии тупика («зависание») — когда несколько процессов находятся в состоянии тупика.

Простая тупиковая ситуация в ОС:

Пусть имеются 2 процесса A и B, которым перед началом работы предоставлены ресурсы P1 и P2 соответственно. В какой-то момент времени процессу A понадобился P2, а процессу B — P1, но они их не получат, т.к. они удерживаются предыдущими процессами => наступила простая тупиковая ситуация в ОС.

Правила предотвращения тупиков в ОС:

- Прежде чем процесс начнет свою работу, ему должны быть предоставлены все требуемые ресурсы.

- В том случае, если во время работы ему понадобился дополнительный ресурс, ему необходимо возвратить все ранее выделенные ресурсы ОС и затем запросить все требуемые ресурсы с этим дополнительным ресурсом.

Бесконечное откладывание процесса.

В системе, где процессам приходится ждать пока она выделит ему требуемый ресурс может возникнуть ситуация, что будут приходить процессы с более высоким приоритетом, требующие тот же самый ресурс — ситуация бесконечного откладывания процесса.

В некоторых ОС данная ситуация предотвращается благодаря увеличению приоритетности («старению» процесса) для того, чтобы ему был предоставлен требуемый ресурс, после чего приоритет понижается до прежнего уровня.

1.8. Управление памятью.

Организация и управление основной памятью компьютера — один из самых важных факторов, определяющих построение ОС. Для непосредственного выполнения программ или обращения к данным необходимо, чтобы они размещались в основной памяти.

Вторичная, или внешняя память (жесткий диск), хранит множество программ и данных, которые должны быть наготове для обработки, т.е. загружены в основную память.

Организация памяти.

Под организацией памяти понимается, каким образом предоставляется и используется основная память, т.е. необходимо дать ответы на следующие вопросы:

- Будем ли мы помещать в основную память только одну программу пользователя или несколько программ одновременно.

- Если в основной памяти размещается программ сразу, будем ли мы предоставлять каждой из них одинаковое количество ячеек памяти или разобьем ее на части (разделы) различных размеров.

- Будем ли разбивать основную память жестким образом, т.е. разделы определяются на достаточно длительное время, либо динамически, позволяя компьютеру быстро реагировать на изменения потребностей программы в ресурсах.

- Будем ли мы требовать такого построения программы пользователя, чтобы они выполнялись только в конкретном разделе, либо предусмотрим возможность выполнения программы с занятием любых подходящих для них разделов.

- Будем ли мы требовать, чтобы каждая программа помещалась в одном, непрерывном блоке ячеек памяти, либо допустим возможность разбиения программы на отдельные блоки, размещаемые в любых свободных участках (дырах) основной памяти.

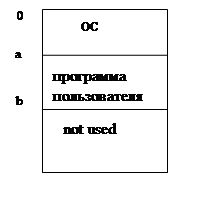

Иерархия памяти.

Чтобы программы можно было выполнять, они должны находиться в основной памяти, а программы и данные, которые в настоящий момент не нужны, можно хранить во внешней памяти.

Современные ОС поддерживают 3 уровня памяти:

Иерархическая организация памяти:

Стратегии управления памятью.

Стратегии направлены на то, чтобы обеспечить наилучшее возможное использование ресурсов основной памяти.

Категории управления памятью.

- Стратегии выборки. Ставят своей целью определить, когда следует «втолкнуть» очередной блок программы в основную память.

- по запросу (по требованию). Очередной блок программы или данных загружается, когда его запрашивает работающая программа.

- стратегии упреждающей выборки. ОС заранее предугадывает, какой блок программы или данных будет востребован, значит, он и будет заранее загружен в основную память.

- Стратегии размещения. Целью является определить, в какое место основной памяти следует помещать поступающую программу. Используются стратегии размещения:

- «первого подходящего»

- «наиболее подходящего»

- «наименее подходящего» — по размерам свободного участка памяти.

- Стратегии замещения. Ставят целью определить, какой блок программы или данных следует вытеснить из основной памяти, чтобы освободить место для записи последующих программ и данных.

- 2. Дисковая операционная система (MS-DOS)

- 2.1 Однозадачные ОС для ПЭВМ

- 2.2 Состав MS-DOS

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Организация памяти. Управление памятью. Многоуровневая организация памяти

Стратегии управления памятью направлены на то, чтобы обеспечить наилучшее возможное использование ресурсов ОП. Стратегии управления памятью делятся на следующие категории:

1. Стратегии выборки

2. Стратегии размещения

3. Стратегии замещения

Стратегии выборки ставят своей целью определить когда следует поместить в ОП очередной блок программы. В течение многих лет полагали, что наиболее целесообразно осуществлять выборку по запросу. Согласно этому принципу очередной блок программы или данных загружается в ОП, когда его запрашивает работающая программа. Считалось, что поскольку в общем случае мы не можем предсказать куда будет передаваться управление по программе, дополнительные затраты, связанные с прогнозированием дальнейшего хода программы и упреждающей выборкой, будут значительно превышать ожидаемые выгоды. А сегодня многие специалисты уверены в том, что упреждающая выборка вполне может обеспечить повышение быстродействия.

Стратегии размещения ставят своей целью определить, в какое место ОП следует помещать поступающую программу.

Стратегии замещения ставят своей целью определить, какой блок программы или данных следует вывести из ОП, чтобы освободить место для записи поступающих программ или данных.

Самые первые ВМ требовали связного распределения памяти _ каждая программа должна была занимать один сплошной блок ячеек памяти. После появления мультипрограммирования с разделами памяти различного размера стало более эффективным несвязное распределение памяти.

При несвязном распределении памяти программа разбивается на ряд блоков, или сегментов, которые могут размещаться в ОП в участках, не обязательно соседствующих друг с другом. Обеспечить несвязное распределение гораздо сложнее, но этот подход обладает важным преимуществом: если ОП имеет ряд небольших свободных участков вместо одного большого, то ОС все-таки сможет загрузить и выполнить программу, которую при связанном распределении пришлось бы ждать.

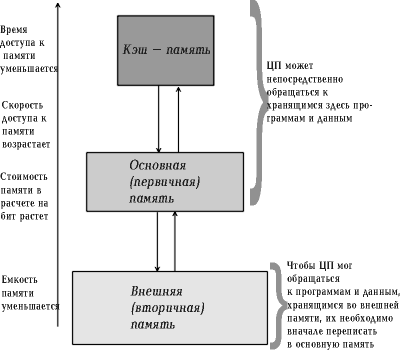

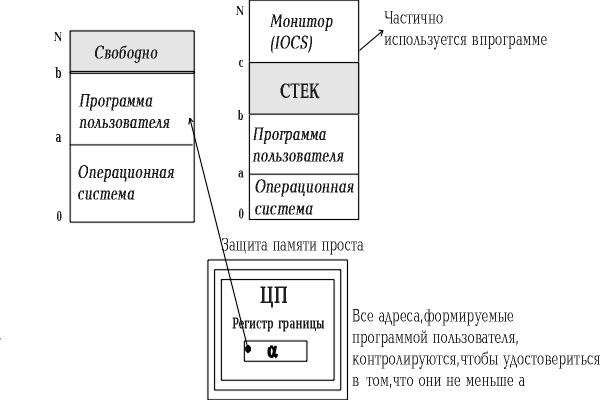

Связное распределение памяти для одного пользователя.

В однопрограммных системах пользователю выделяется связный сегмент памяти и предоставляются полные возможности управления практически всей ОП. При этом память разделяется на три части: первая служит для размещения программ ОС, вторая содержит программу пользователя, а третья остается свободной.

защита от пользователя. Защита организуется при помощи специального регистра, встроенного в ЦП, который содержит самый старший адрес команды, относящейся к ОС. Все адреса, формируемые программой пользователя, проверяются, чтобы они были не меньше a. Если пользователь пытается войти в ОС, его команда перехватывается

Похожие материалы

- Первое знакомство с операционной системой UNIX

- Управление процессами. Операции над процессами. Обработка прерываний. Тупики

- Управление учетными записями. Создание и использование групп пользователей в ОС Linux

Источник: vunivere.ru

Модуль 5. Управление основной памятью

Основная память (ОП), в которой размещаются процессы и которая имеет ограниченный объем, представляет собой самый ограниченный и дорогостоящий ресурс. Поэтому организация и управление ОП ЭВМ является одним из самых важнейших факторов, определяющих построение и развитие ОС.

Именно организация и управление ОП во многом определяют фактический уровень мультипрограммирования ОС, то есть возможности выполнения нескольких параллельных процессов. Функциями ОС по управлению памятью являются: отслеживание свободной и занятой памяти, выделение памяти процессам и освобождение памяти при завершении процессов, вытеснение процессов из оперативной памяти на диск, когда размеры основной памяти не достаточны для размещения в ней всех процессов, и возвращение их в оперативную память, когда в ней освобождается место, а также настройка адресов программы на конкретную область физической памяти.

Основными задачами подсистемы управления памятью (УП) являются:

1.Эффективное размещение процессов в ОП.

2.Защита памяти процессов.

Основная цель УП — обеспечить максимальный уровень мультипрограммирования и тем самым максимальную загрузку ЦП.

Современные ЭВМ имеют 3-х уровневую, иерархическую организацию запоминающих устройств (ЗУ) (внутренние регистры процессора, различные типы сверхоперативной и оперативной памяти, диски, ленты), отличающихся средним временем доступа и стоимостью хранения данных в расчете на один бит (рисунок 1). Пользователю хотелось бы иметь и недорогую и быструю память. Кэш-память представляет некоторое компромиссное решение этой проблемы.

Рисунок 1. Иерархическая организация памяти ЭВМ.

Кэш-память — это способ организации совместного функционирования двух типов запоминающих устройств, отличающихся временем доступа и стоимостью хранения данных, который позволяет уменьшить среднее время доступа к данным за счет динамического копирования в «быстрое» ЗУ наиболее часто используемой информации из «медленного» ЗУ.

Кэш-памятью часто называют не только способ организации работы двух типов запоминающих устройств, но и одно из устройств — «быстрое» ЗУ. Оно стоит дороже и, как правило, имеет сравнительно небольшой объем. Важно, что механизм кэш-памяти является прозрачным для пользователя, который не должен сообщать никакой информации об интенсивности использования данных и не должен никак участвовать в перемещении данных из ЗУ одного типа в ЗУ другого типа, все это делается автоматически системными средствами.

Рассмотрим частный случай использования кэш-памяти для уменьшения среднего времени доступа к данным, хранящимся в оперативной памяти. Для этого между процессором и оперативной памятью помещается быстрое ЗУ, называемое просто кэш-памятью. В качестве такового может быть использована, например, ассоциативная память. Содержимое кэш-памяти представляет собой совокупность записей обо всех загруженных в нее элементах данных. Каждая запись об элементе данных включает в себя адрес, который этот элемент данных имеет в оперативной памяти, и управляющую информацию: признак модификации и признак обращения к данным за некоторый последний период времени.

В системах, оснащенных кэш-памятью, каждый запрос к оперативной памяти выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

Просматривается содержимое кэш-памяти с целью определения, не находятся ли нужные данные в кэш-памяти; кэш-память не является адресуемой, поэтому поиск нужных данных осуществляется по содержимому — значению поля «адрес в оперативной памяти», взятому из запроса.

Если данные обнаруживаются в кэш — памяти, то они считываются из нее, и результат передается в процессор. Если нужных данных нет, то они вместе со своим адресом копируются из оперативной памяти в кэш-память, и результат выполнения запроса передается в процессор. При копировании данных может оказаться, что в кэш-памяти нет свободного места, тогда выбираются данные, к которым в последний период было меньше всего обращений, для вытеснения из кэш-памяти. Если вытесняемые данные были модифицированы за время нахождения в кэш-памяти, то они переписываются в оперативную память. Если же эти данные не были модифицированы, то их место в кэш-памяти объявляется свободным.

На практике в кэш-память считывается не один элемент данных, к которому произошло обращение, а целый блок данных, это увеличивает вероятность так называемого «попадания в кэш», то есть нахождения нужных данных в кэш-памяти.

В реальных системах вероятность попадания в кэш составляет примерно 0,9. Высокое значение вероятности нахождения данных в кэш-памяти связано с наличием у данных объективных свойств: пространственной и временной локальности.

Пространственная локальность. Если произошло обращение по некоторому адресу, то с высокой степенью вероятности в ближайшее время произойдет обращение к соседним адресам.

Временная локальность. Если произошло обращение по некоторому адресу, то следующее обращение по этому же адресу с большой вероятностью произойдет в ближайшее время.

Все предыдущие рассуждения справедливы и для других пар запоминающих устройств, например, для оперативной памяти и внешней памяти. В этом случае уменьшается среднее время доступа к данным, расположенным на диске, и роль кэш-памяти выполняет буфер в оперативной памяти.

Физически ОП имеет линейную организацию и представляет собой последовательность адресуемых ячеек (байт, 1 байт = 8 бит) от 0 до N, которая делится на слова, блоки, сегменты. Номер является адресом ячейки памяти. Размер ОП определяется в килобайтах (1Кб=1024б), мегабайтах (1Мб=1024Кб), гигабайтах (1Гб=1024Мб), терабайтах (1Тб=1024 Гб) и т.д.

Слово- это единица обмена ОП с ЦП, определяемое разрядностью с ЦП.

Блок- это непрерывная область памяти с общим ключом защиты. В EC ЭВМ — размер блока 2К, поэтому процессом выдается память, кратная 2К.

Сегмент- это некоторый участок памяти (для IBM PC от 16 б до 64Кб). Сегмент может содержать несколько блоков.

Для эффективного использования ОП необходимо определить стратегию управления памятью. ОС постоянно приходится решать задачу: когда, куда и за счет кого ввести в ОП процесс и данные. Существует три стратегии управления ОП:

Стратегия выборки — определяет, когда разместить в ОП очередной блок программы или данных.

а) выборка по запросу (требованию), когда очередной блок загружается по требованию процесса. При такой реализации невозможно в общем случае определить передачу управления в программе (настройка адресов должна быть выполнена после загрузки);

б) упреждающая выборка, основанная на свойствах последовательного выполнения программы и локальности циклов. В настоящее время наиболее употребляемая стратегия.

Стратегия размещения, определяющая, куда помещать поступающую программу.

а) «первый подходящий» участок (эффективность по времени размещения);

б) «наиболее подходящий» участок (эффективность по объему);

в) «наименее подходящий» — странная стратегия со следующей аргументацией: после размещения процесса в больший свободный участок, оставшееся место также велико и может быть достаточно для размещения еще одной программы. Псевдоэффективность по мультипрограммированию.

Стратегия замещения, определяющая какой блок/сегмент программы или данных следует вытолкнуть из ОП для освобождения места для более приоритетных программ (в системах со свопингом). Естественно, что организация памяти тесно связана с мощностью ЦП, объемом ОП и режимом мультипрограммирования

Существуют 4 вида организации реальной памяти:

- Однопрограммная организация памяти с выделением непрерывной области одному пользователю. Это самая простая организация, которая использовалась на первых ЭВМ и на микро-ЭВМ, а также и на первых персональных компьютерах (PC) (рисунок 5.2).

Рисунок 2.Организация памяти с выделением непрерывной области одному пользователюДостоинства:простота защиты оперативной памяти. Для защиты требуется пара регистров, определяющих границы доступа ОП. Недостатки: Простаивает ЦП, а, следовательно, и ОП, и устройства ввода/вывода. Неэффективное использование ЭВМ даже при наличии потока заданий, когда задания формируются в пакеты (режим PCP для ЕС ЭВМ).

Рисунок 2.Организация памяти с выделением непрерывной области одному пользователюДостоинства:простота защиты оперативной памяти. Для защиты требуется пара регистров, определяющих границы доступа ОП. Недостатки: Простаивает ЦП, а, следовательно, и ОП, и устройства ввода/вывода. Неэффективное использование ЭВМ даже при наличии потока заданий, когда задания формируются в пакеты (режим PCP для ЕС ЭВМ).

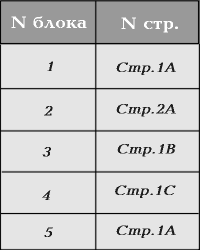

- Мультипрограммная организация с фиксированными разделами. ОП при загрузке ОС статически разбивается на ряд разделов фиксированного размера, в каждом из которых может выполняться одно задание (режим MFT OC в ЕС ЭВМ, MP?? фирмы Digital Researchдля 8 и 16 – разрядных процессоров Intel 8080, 8086).

Задание (программа) может помещаться в любой свободный раздел, размер которого это допускает. Защита памяти осуществляется парой регистров для каждого раздела ОП. Достоинства:большая загрузка ЦП и повышение пропускной способности. Недостатки: 1) Внешняя фрагментация, которая выражается в недостаточности разделов для больших программ, что требует перезагрузки ОС для назначения больших разделов. 2) Внутренняя фрагментация, при которой совокупная неиспользованная память может быть достаточной для выполнения программы, но разделена на несвязные участки и не может быть задействована для размещения процессов и данных. 3) Мультипрограммированная организация с переменными разделами, при которой ОП разделяется динамически между процессами по запросам заданий (программ) пользователей. 3. Области памяти выделяются непрерывные из участков свободной памяти в соответствии с реализованными стратегиями размещения. При окончании заданий соседние свободные участки ОП объединяются. Защита памяти аналогичная режиму с фиксированными разделами. Достоинства:повышается уровень мультипрограммирования, исчезает внутренняя фрагментация (выделяется памяти столько, сколько требуется). Недостатки: внешняя фрагментация памяти — образование неиспользованных участков в целом может давать большие потери объема и мультипрограммирования.  Рисунок 3.Мультипрограммная организация с фиксированными разделами Проблема — совокупность свободных участков, достаточна для выполнения программы, а поскольку они не смежные, то не могут быть использованы для размещения процессов или данных. Эта проблема, в частности, решается методом уплотнения памяти (сборки мусора). Такая процедура может выполняться либо при каждом завершении задачи, либо только тогда, когда для вновь поступившей задачи нет свободного раздела достаточного размера. В первом случае требуется меньше вычислительной работы при корректировке таблиц, а во втором — реже выполняется процедура сжатия. Так как программы перемещаются по оперативной памяти в ходе своего выполнения, то преобразование адресов из виртуальной формы представления в физическую должно выполняться динамически. Недостатками этого метода являются: а) используется время ЦП на уплотнение; б) во время уплотнения ОС прекращает выполнение процессов пользователей (неприемлемо для СРВ). Страничная организация памятиреализует концепцию несвязного распределения памяти ЭВМ и означает а) разделение ОП ЭВМ на блоки фиксированной длины размером от 1 до 4 Kb б) разделение адресного пространства программы загрузчиком на страницы фиксированного размера, равного длине блока; в) динамически поблочно выдается память программам в любом месте ЭВМ; г) аппаратная поддержка соответствия номеров блоков ОП ЭВМ и страниц процесса по соответствующей таблице отображения страниц. Достоинства: 1.Отсутствие внешней фрагментации (достаточно разделов для больших программ). 2.Внутренняя фрагментация ограничена размером блока ОП ЭВМ < 1 -4 кб.

Рисунок 3.Мультипрограммная организация с фиксированными разделами Проблема — совокупность свободных участков, достаточна для выполнения программы, а поскольку они не смежные, то не могут быть использованы для размещения процессов или данных. Эта проблема, в частности, решается методом уплотнения памяти (сборки мусора). Такая процедура может выполняться либо при каждом завершении задачи, либо только тогда, когда для вновь поступившей задачи нет свободного раздела достаточного размера. В первом случае требуется меньше вычислительной работы при корректировке таблиц, а во втором — реже выполняется процедура сжатия. Так как программы перемещаются по оперативной памяти в ходе своего выполнения, то преобразование адресов из виртуальной формы представления в физическую должно выполняться динамически. Недостатками этого метода являются: а) используется время ЦП на уплотнение; б) во время уплотнения ОС прекращает выполнение процессов пользователей (неприемлемо для СРВ). Страничная организация памятиреализует концепцию несвязного распределения памяти ЭВМ и означает а) разделение ОП ЭВМ на блоки фиксированной длины размером от 1 до 4 Kb б) разделение адресного пространства программы загрузчиком на страницы фиксированного размера, равного длине блока; в) динамически поблочно выдается память программам в любом месте ЭВМ; г) аппаратная поддержка соответствия номеров блоков ОП ЭВМ и страниц процесса по соответствующей таблице отображения страниц. Достоинства: 1.Отсутствие внешней фрагментации (достаточно разделов для больших программ). 2.Внутренняя фрагментация ограничена размером блока ОП ЭВМ < 1 -4 кб.  Рисунок 4.Мультипрограммная организация с переменными разделами Общий итог развития форм организации реальной ОП — практически полная ликвидация фрагментации. Общие недостатки реальной ОП:(Физический)ограниченный объем реальной памяти и, соответственно, максимального объема выполняемой программы. Адресное пространство ЭВМ определяется разрядностью адресов, допустимых в архитектуре ЭВМ, а программа не может быть размером больше чем объем ОП. ЕC ЭВМ – 24 — разрядные адресные регистры определяют допустимое адресное пространство размером 16 Мб, реально же устанавливается объем памяти 512 Кб — 8 Мб.

Рисунок 4.Мультипрограммная организация с переменными разделами Общий итог развития форм организации реальной ОП — практически полная ликвидация фрагментации. Общие недостатки реальной ОП:(Физический)ограниченный объем реальной памяти и, соответственно, максимального объема выполняемой программы. Адресное пространство ЭВМ определяется разрядностью адресов, допустимых в архитектуре ЭВМ, а программа не может быть размером больше чем объем ОП. ЕC ЭВМ – 24 — разрядные адресные регистры определяют допустимое адресное пространство размером 16 Мб, реально же устанавливается объем памяти 512 Кб — 8 Мб.  Рисунок 5.Таблица отображения страниц (ТОС):Pentiumможет адресовать своими 32-разрядными регистрами 4 Gb ОП, реально на компьютере устанавливается значительно меньший объем памяти (32-192 Mb). Не трудно представить какой огромный размер виртуальной ОП будет доступен с использованием анонсированного фирмой Intel 64 — разрядного процессора Merced. (Логический) неэффективное использование РОП ввиду необходимости загрузки в ОП задания пользователя целиком, в то время как 85 процентов времени выполнения программ реализуется обычно 5-10% команд программ. Все проблемы привели к появлению концепции виртуальной памяти как воплощения идеи виртуализации ресурсов.

Рисунок 5.Таблица отображения страниц (ТОС):Pentiumможет адресовать своими 32-разрядными регистрами 4 Gb ОП, реально на компьютере устанавливается значительно меньший объем памяти (32-192 Mb). Не трудно представить какой огромный размер виртуальной ОП будет доступен с использованием анонсированного фирмой Intel 64 — разрядного процессора Merced. (Логический) неэффективное использование РОП ввиду необходимости загрузки в ОП задания пользователя целиком, в то время как 85 процентов времени выполнения программ реализуется обычно 5-10% команд программ. Все проблемы привели к появлению концепции виртуальной памяти как воплощения идеи виртуализации ресурсов.  Модуль 5. Управление основной памятью

Модуль 5. Управление основной памятью

Источник: studfile.net