Почему одних руководителей уважают, а других нет? Как хорошему начальнику удается найти общий язык со всеми и создать настоящую команду? Мы уже писали про качества настоящего лидера — но это только полдела. Еще важно не допускать распространенных ошибок, которые сильно портят авторитет. Что это за ошибки — давайте разбираться.

Смертельная ошибка № 1 — некомпетентность и непрофессионализм

Руководитель, который не разбирается во всех тонкостях процесса — как дирижер оркестра, не знающий нотной грамоты. Вы обязаны знать, как все работает, причем в деталях. Подчиненные вечно бегают к начальству с вопросами. А как сделать тут, а что предпринять здесь и так далее. На большинство рабочих вопросов начальник должен отвечать навскидку.

Не думать полдня, советуясь с коллегами и мониторя интернет, а сразу.

Недаром в советское время директоров выращивали с низов. Так человек проходит весь путь от работника до руководителя высшего звена. Только зная все тонкости работы, можно ставить адекватные и выполнимые задачи подчиненным.

Неблагодарная дочь: жертва родителей или искусный манипулятор? | Один за всех

Пример

Вы открываете магазин. Нанимаете администратора и даете поручение найти поставщиков и требуете, чтобы товар был на полках к завтрашнему утру. Это нереально. Если бы разбирались в вопросе, то знали бы, что такие вещи не делаются по щелчку пальца.

Поставщиков надо для начала найти, потом заключить с ними договора поставок, обменяться реквизитами, согласовать детали доставки и оплаты. И только потом делать заказ, который еще надо привезти. Упс, а вы-то и не знали. И поставили администратору невыполнимую задачу. Догадайтесь, что он о вас теперь думает?

Если, конечно, еще не сбежал от такого хозяина.

Понятно, что все знать невозможно. Если не можете сразу ответить подчиненному, возьмите небольшую паузу. Прямо так и скажите: “Навскидку не отвечу, надо уточнить детали”. И в кабинет — читать книжку или искать информацию в других источниках.

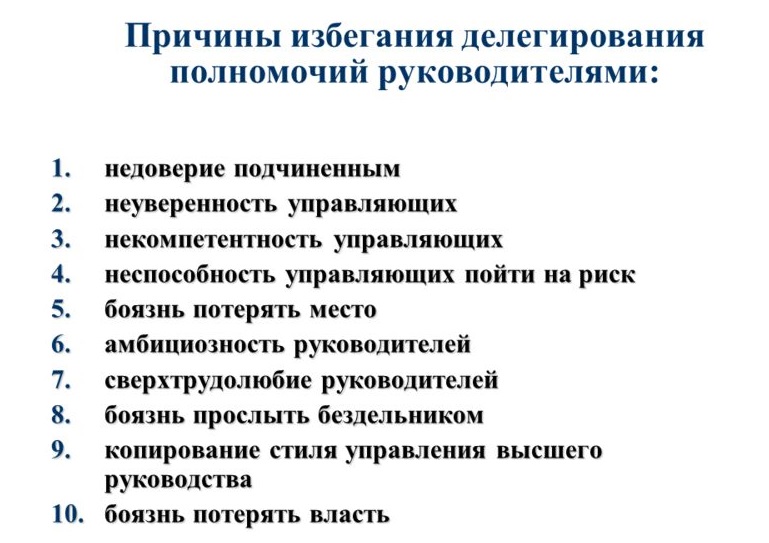

Смертельная ошибка № 2 — неумение делегировать полномочия

Каждый второй руководитель попадается на эту удочку. Причина в том, что они считают, что могут сделать все лучше работников. Да а кто спорит-то? Но вы здесь не для этого! Ваша задача — руководить процессом. Каждый должен заниматься своим делом. Усвойте простое правило: не делайте того, что можно поручить другому.

Директор должен подписывать бумаги, заниматься стратегией и глобальными вопросами, менеджер — звонить клиентам, а водитель — рулить. А если в вашей компании, как в известном стихотворении, “рыбы по полю гуляют, жабы по небу летают”, то получится вот что:

- без вас ничего не будет работать. Сотрудники будут ждать, что босс придет и все сделает за них;

- у вас ни на что не будет хватать времени;

- вы потеряете авторитет у подчиненных. Начальник отдела, меняющий туалетную бумагу в уборной, уважения не вызывает.

Пример из жизни

Был такой замдиректора, который никому не доверял. Вечно боялся, что менеджер прихватит пачку бумаги, когда пойдет на склад, и унесет ее домой. Поэтому выдавал бумагу сам. Когда бухгалтер уходила в отпуск, он лично раздавал листочки с месячной зарплатой. А то поручишь кому-то — узнают о зарплате начальства и разболтают всем, вот такая была логика.

10 Ошибок, Из-за Которых Люди Не Будут Ценить Вас

По непонятным причинам зам обзванивал клиентов, хотя это вполне можно было поручить любому менеджеру. В результате бедолага регулярно “получал” от директора за то, что не успевал выполнять свою непосредственную работу. А сотрудники хихикали за спиной.

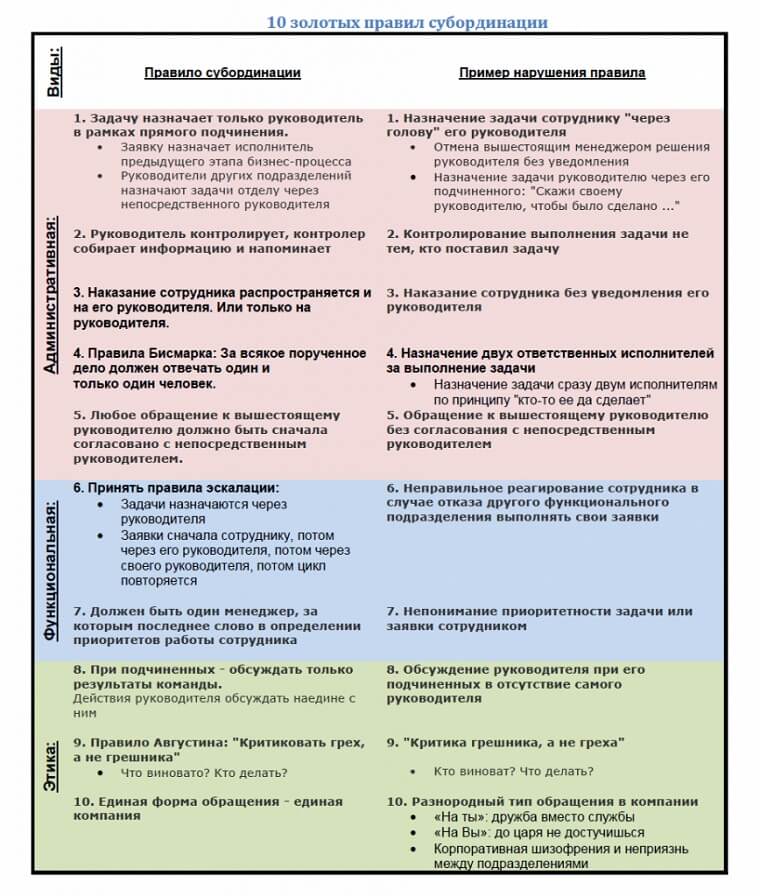

Смертельная ошибка № 3 — нарушение субординации

Простое человеческое желание быть ближе к коллективу может принести серьезные неприятности. Подчиненные должны четко чувствовать дистанцию. Иначе сядут на шею. Человеческая натура такова, что как только работники почувствуют вас “своим”, они почему-то станут считать, что им позволено нарушать дисциплину, не особо усердствовать на работе и им за это ничего не будет.

Если вы стали руководителем нового коллектива, это проще. Нет эмоциональных связей с сотрудниками — стройте отношения с чистого листа так, как считаете нужным. Если вас повысили — поставили руководить теми, с кем вы еще вчера ходили на обеденный ланч — будет намного сложнее. Придется перестраивать отношения. Однако это неизбежно, если вы хотите эффективно руководить.

Пример

Вы были менеджером, а теперь стали руководителем отдела продаж. Буквально — начальником своих друзей. Придется выбирать — быть хорошим другом или хорошим боссом. Лучшее, что можно сделать, — это провести четкую грань: работа/досуг. Объясните коллективу, что с 9 до 18 вы их начальник. Вы общаетесь с руководством, обедаете с другими начальниками отделов.

А вне работы все остается по-старому: дружеские посиделки, футбол-кино, разговоры и все дела.

Смертельная ошибка № 4 — излишняя мягкость

Босс должен уметь карать и миловать. Мямля, который не может наказать провинившегося сотрудника, — плохой руководитель. Это часть работы: наказывать нарушителей, штрафовать и лишать премий. К сожалению, без отрицательной мотивации никуда. Иначе эффект будет, как в предыдущем пункте: коллектив расслабится и станет работать хуже.

Это часть воспитательной работы — прямо как с детьми.

Тем более нельзя быть мягкотелым с контрагентами, банком, арендодателем и прочее. Одно из главных качеств крутого топ-менеджера — умение жестко вести деловые переговоры, не поступаясь интересами компании. Торгуйтесь об уменьшении аренды до последнего. Выбивайте у поставщиков скидки и не соглашайтесь с базовыми ценами. Штрафуйте подрядчиков, если те накосячили.

Смертельная ошибка № 5 — не следовать новым веяниям

“Мы всегда так делали” — худшее, что может сказать руководитель. Непрерывное и быстрое развитие — вот залог успеха современного бизнеса. Новые тенденции и тренды появляются чуть ли не каждый день. Тот, кто держит нос по ветру и своевременно внедряет новшества, получает конкурентные преимущества.

Потому руководитель должен обучаться сам и прокачивать своих сотрудников. Все новые приемы работы сразу внедрять в дело. Ну или, по крайней мере, пробовать. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Попробовал одно, не пошло — пробуем по другому.

Не мытьем, так катаньем. А если работать по старинке и не развиваться — рано или поздно вас обойдут конкуренты. Причем скорее рано, чем поздно.

Пример

Сейчас в моде интернет-маркетинг — продвижение товаров и услуг через всемирную паутину. Любая компания должна иметь свой сайт, группы в социальных сетях, каналы в мессенджерах. Но и этого уже мало. Вести и продвигать эти ресурсы должны специальные агентства, иначе в поисковой выдаче они будут так далеко, что пользователь их просто не найдет. Так вот, если не следовать этой тенденции, об успехе в бизнесе можно забыть.

Смертельная ошибка № 6 — никого не слушать

Модель “Я начальник, ты — дурак” заведомо проигрышная. А вот многие руководители так не считают и вовсю применяют авторитарный стиль общения. Или думают, что если они прислушаются к мнению подчиненных и сделают так, как те предлагают, это пошатнет их авторитет. Это ошибка.

Советуйтесь с работниками по вопросам, в которых сомневаетесь. Особенно с опытными. К новичкам тоже стоит прислушаться. У них свежий взгляд на вещи — это помогает видеть то, что вы давно перестали замечать. Уважения коллектива это только добавит.

Подчиненные будут знать, что их начальник не упертый баран, который принимает решения не потому что так лучше, а потому, что он так сказал. Но не увлекайтесь. Многие настолько привыкают советоваться, что уже не могут принять решения сами. Отсюда — следующая ошибка.

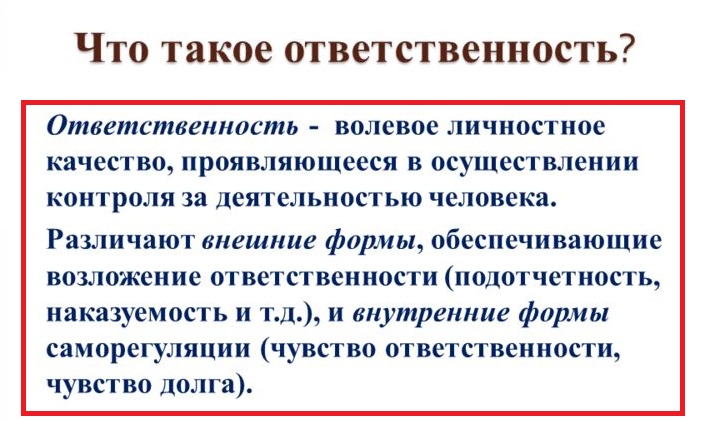

Смертельная ошибка № 7 — боязнь нести ответственность

Принимать решения и брать ответственность на себя — прямая обязанность любого начальника. Это работник может кивнуть головой на босса и сказать, что он приказал так делать. И часто руководители ответственности боятся. Это приводит к печальным последствиям:

- решение вопроса затягивается;

- высшее руководство начинает сомневаться в вашей компетенции;

- работники перестают обращаться по рабочим вопросам. Толку то, если босс будет думать неделю.

Чтобы с уверенностью принимать правильные решения, надо быть профессионалом. Отчего возникают сомнения? Обычно от незнания. Видите, как ошибки и их последствия переплетены между собой? Учитесь, будьте компетентным профи — и самые сложные решения будут даваться легко.

А ответственность будет только в виде премий и удовлетворения.

Смертельная ошибка № 8 — выделять любимчиков и изгоев

Ко всем членам коллектива относитесь одинаково. Если за одни и те же провинности с одного дерут в хвост и в гриву, а другого гладят по головке — в команде быстро произойдет раскол. И она развалится. Любимчиков не любят. С таким никто не захочет работать в паре.

Может дойти и до подсиживаний с подставами. Подробнее об этих ситуациях можно почитать в нашей статье про токсичных сотрудников.

Поэтому главное правило в этом контексте такое: “Если что-то можно, то можно всем. Если нельзя — нельзя никому”

Единственное исключение из правил — новички. Им позволительны мелкие провинности, но только в работе. Ну не может человек с первого дня делать все правильно и вовремя. Ему нужно какое-то время, чтобы научиться — мы писали об этом в статье про адаптацию новичка в коллективе. А вот к дисциплине приучайте сразу.

Небольшие опоздания, незапланированные перекуры и прочие мелочи могут быстро превратиться в привычку. Такие вещи надо пресекать.

Смертельная ошибка № 9 — раздолбайство

Это можно описать так: делегировал-делегировал, да переделегировал. Можно настолько увлечься распределением полномочий, что перестать работать вообще. К сожалению директор, спихнувший все на заместителей и появляющийся в офисе на часок после обеда, — явление не единичное.

В целом главное здесь — чувствовать грань. С одной стороны, у идеального начальника все работает его непосредственного участия. С другой — нужно всегда держать руку на пульсе: знать, как идут дела, принимать ключевые решения, планировать основные направления развития.

Еще важно принимать участие в неформальной жизни команды. Не отстраняйтесь от новогодних корпоративов и выездов на природу, посещайте выступления вашей спортивной команды, если она есть. Словом, не игнорьте движуху вне офиса.

Смертельная ошибка № 10 — неумение планировать время

Вечно ничего не успеваете, опаздываете на важные деловые встречи, остаетесь после работы что-то доделывать? Это явные признаки провала в тайм-менеджменте. Последствия могут быть ужасными, и это не шутка:

- вы будете срывать важные сделки и упускать выгодные контракты;

- потеряете доверие партнеров. Слово бизнесмена должно быть твердым, как пармезан. Простите, как камень. С тем, кто обещал перезвонить и не сделал этого, работать не будут;

- сотрудники будут брать с вас пример. Если босс все время опаздывает, не успевает позвонить, забывает о поручениях — коллектив быстро скопируют такое поведение. Помните, что работники во многом берут пример с руководителя.

Поэтому научитесь планировать свое время. Если у вас нет прирожденной пунктуальности — придется учиться. Успокоим: планирование — это вопрос привычки. Сначала будет даваться нелегко, а потом все пойдет как по маслу.

Выбирайте любой способ: модные приложения-органайзеры, бумажный ежедневник, напоминалки на телефоне — и вперед. Главное, составляйте план на некоторое время вперед и строго придерживайтесь его.

Если вы нашли у себя хотя бы одну такую ошибку — это повод задуматься. Но не переживайте — такое встречается практически у всех. Теперь вы знаете, что нужно делать. Предупрежден — значит вооружен! Удачи в бизнесе!

Источник: www.insales.ru

Эффект акрасии: почему мы не выполняем своих планов, и что с этим делать

К лету 1830 года Виктор Гюго столкнулся с невозможным дедлайном. За двенадцать месяцев до этого знаменитый французский автор договорился со своим издателем, что напишет для него новую книгу, «Собор Парижской Богоматери».

Но вместо работы над книгой, весь год Гюго занимался другими проектами, развлекал гостей, и откладывал работу с текстом. Его издатель всё больше раздражался из-за продолжавшейся прокрастинации автора, и среагировал, установив пугающий крайний срок для сдачи книги. Он потребовал, чтобы Гюго закончил книгу к февралю 1831 – то есть, менее, чем за шесть месяцев.

Гюго разработал план борьбы с прокрастинацией. Он собрал всю одежду, вынес её из комнат и закрыл её на замок. Ему больше нечего было надеть, кроме большой шали. В отсутствии подходящей одежды для выхода наружу, Гюго больше не испытывал искушения покидать дом и отвлекаться. Ему оставалось лишь оставаться дома и писать.

Стратегия сработала. Каждый день Гюго сидел в кабинете, и яростно писал всю осень и зиму 1830. «Собор Парижской Богоматери» был опубликован за две недели до срока, 14 января 1831.

Человеческие существа веками занимались прокрастинацией. Даже такие плодотворные творцы, как Виктор Гюго, не были избавлены от отвлекающих аспектов повседневности. Эта проблема настолько стара, что древнегреческие философы, Сократ и Аристотель, даже придумали слово для описания такого поведения: акрасия.

В состоянии акрасии человек действует наперекор своим убеждениям. Это когда вы делаете одно, зная, что должны сделать что-то другое. Грубо говоря, акрасия – это прокрастинация, или отсутствие самоконтроля. Акрасия не даёт вам заниматься тем, что вы запланировали.

Зачем Виктору Гюго было соглашаться на написание книги, и откладывать это целый год? Почему мы строим планы, устанавливаем сроки, посвящаем себя достижению целей, а затем не можем реализовать всего этого?

Почему мы строим планы, но не предпринимаем действий

Одно из объяснений того, почему акрасия управляет нашей жизнью, а прокрастинация затягивает, связано с термином из области поведенческой экономики под названием «временная несогласованность». Временная несогласованность обозначает тенденцию мозга человека ценить немедленную награду выше, чем отложенную.

Когда вы строите планы для себя – ставите цель потерять вес, написать книгу, выучить язык – вы строите планы для будущего себя. Вы представляете, какую жизнь хотите для себя в будущем, и когда вы думаете о будущем, вашему мозгу легко увидеть ценность действий, обладающих долговременными преимуществами.

Но когда приходит время сделать выбор, вы уже действуете не для будущего себя. Вы находитесь в настоящем моменте, и ваш мозг думает о вас настоящем. Исследователи обнаружили, что текущее «я» любит мгновенные вознаграждения, а не долговременные преимущества. Поэтому вы можете ложиться спать с мотивацией изменить свою жизнь, а когда просыпаетесь, то чувствуете, как погружаетесь в старую схему действий. Ваш мозг ценит долгосрочные преимущества, когда они находятся в будущем, но мгновенное вознаграждение, когда речь идёт о настоящем.

Это одна из причин, по которым способность откладывать вознаграждение хорошо предсказывает успех в жизни. Понимание того, как сопротивляться соблазну мгновенного вознаграждения – хотя бы иногда – может помочь вам перейти от того состояния, в котором вы находитесь, к тому, где вы хотите оказаться.

Необходимая вам платформа для борьбы с прокрастинацией

Вот три способа преодолеть акрасию, победить прокрастинацию, и следовать своим планам.

Стратегия 1: проработайте ваши будущие действия

Когда Виктор Гюго закрыл всю свою одежду, чтобы сконцентрироваться на письме, он создал то, что психологи называют «методом самоограничения». Методы самоограничения – это стратегии, помогающие улучшать ваше поведение через увеличение препятствий или стоимости неправильного поведения, или через уменьшение усилий, которые необходимо потратить на правильное поведение.

Можно обуздать пищевые привычки в будущем, приобретая еду в отдельных упаковках, а не в больших количествах. Можно прекратить тратить время на смартфон, удалив игры и приложения для соцсетей. Можно уменьшить вероятность бездумного переключения каналов, спрятав телевизор в шкаф и доставая его только для просмотра крупных спортивных событий.

Можно попросить включить вас в чёрные списки казино и игровых сайтов, чтобы предотвратить будущий игровой кутёж. Можно создать накопительный счёт на чёрный день, настроив автоматический перевод средств на него. Всё это – методы самоограничения.

Обстоятельства меняются, но смысл остаётся: методы самоограничения могут помочь вам планировать ваши действия в будущем. Найдите способ автоматизации поведения заранее, вместо того, чтобы полагаться на силу воли в нужный момент. Выстраивайте свои будущие действия, вместо того, чтобы становиться их жертвой.

Стратегия 2: уменьшите трение на старте

Чувство вины и раздражение из-за прокрастинации обычно сильнее недовольства от выполнения работы. Как сказал Элиезер Юдковский, «С точки зрения текущего момента, находиться в работе обычно не так неприятно, как находиться в прокрастинации».

Почему же мы занимаемся прокрастинацией? Тяжело не находиться в работе, а начинать её. Сила трения, мешающая нам приступить к действиям, обычно связана с тем, чтобы начать что-то делать. Как только вы это начали, обычно работать дальше становится уже не так неприятно. Поэтому часто при построении нового вида поведения важнее выработать привычку начинать работать, чем волноваться по поводу того, достигните ли вы в этой работе успеха.

Необходимо постоянно уменьшать размер привычек. Направьте все усилия и энергию на построение ритуала, и сделайте так, чтобы начинать было как можно проще. Не волнуйтесь по поводу результатов, пока не достигли совершенства в том, чтобы начинать работу.

Стратегия 3: используйте намерение к осуществлению

Намерение к осуществлению – это ваше заявление о намерении выказывать определённое поведение в определённое время в будущем. К примеру: «Я буду заниматься не менее 30 минут такого-то числа в таком-то месте во столько-то».

Сотни успешных исследований демонстрируют, как намерения к осуществлению положительно влияют на всё, от привычек заниматься физкультурой до прививок от гриппа. В исследовании касательно прививок учёные работали с группой из 3272 сотрудников американской компании, и обнаружили, что те сотрудники, которые записали определённую дату и время для планируемой прививки от гриппа, получали эту прививку с гораздо большей вероятностью через несколько недель.

Заявление о том, что планирование вещей заранее может как-то влиять на них, кажется простым, но доказано, что намерение к осуществлению может увеличить вероятность выполнения действия в будущем от 2 до 3 раз.

Борьба с акрасией

Наш мозг предпочитает моментальное вознаграждение отложенному. Это следствие работы нашего сознания. Из-за таких наклонностей нам часто приходиться опускаться до безумных стратегий по достижению целей – как, например, Виктор Гюго, заперевший все вещи, чтобы он мог написать книгу. Но я считаю, что стоит потратить время на создание намерений к осуществлению, если ваши цели для вас важны.

Аристотель придумал термин «энкратия» в противовес акрасии. Акрасия говорит о нашей склонности становиться жертвой прокрастинации, энкратия означает быть «во власти над самим собой». Проработка будущих действий, уменьшение трения в начале правильного поведения, и использование намерений к осуществлению – простые шаги, которые могут помочь вам прожить жизнь в энкратии, а не в акрасии.

- Лайфхаки для гиков

- Мозг

Источник: habr.com

Почему планирование проектов не работает, и как с этим жить

История, в которой доблестный главный герой просчитал всё, что мог, а потом в очередной раз не справился с выполнением плана в срок, утомляет регулярностью повторов. Разбираемся, почему в большинстве случаев планы проектов оказываются нереалистичными, и как можно этого избежать.

Ошибка планирования

Проблема настолько популярна, что считается когнитивным искажением.

Ошибка планирования — это когда люди думают, что могут планировать, ха-ха.

Элиезер Юдковский, Автор научных работ о когнитивных искажениях и разработчик ИИ

Бюлер, немецкий психолог и учитель Поппера, в 1994 году предложил студентам оценить сроки сдачи академических работ. Им нужно было сказать, когда они закончат, с 50%, 75% и 99% вероятностью. Итоги эксперимента не обнадёживают: 13% испытуемых уложились в срок, оценённый с 50% вероятностью успеха, 19% — в срок, вероятность которого была 75%. Тех, кто смог уложиться в вероятный на 99% срок, оказалось всего 45%. И это несмотря на то, что изначально исследователи просили студентов сделать максимально осторожный прогноз, в котором они были бы уверены наверняка.

Райан Ньюби-Кларк в 2000 обнаружил, что если попросить людей спрогнозировать что-то на лучшей реалистичной догадке и отдельно — на удачном стечении обстоятельств, результаты будут неразличимы.

Если объяснять и доказывать на обычных студентах и менеджерах, многое видится по-другому. Открытие Денверского аэропорта отложилось на 16 месяцев, релиз Еврофайтера Тайфун — на четыре с половиной года, а Сиднейского Оперного Театра — на шесть лет. Бюрократия и масштабы, конечно, усугубили эти ситуации, но вряд ли стали их причиной. И если в случаях со студентами страдают в основном нервные системы — их и преподавателей, — то задержки в крупных проектах стоят немалых денег.

По данным Института управления проектами, только половина проектов закрывается в срок.

Такие ошибки случаются из-за того, что люди опираются на внутренние ощущения. Мы думаем, по какому сценарию будем выполнять намеченный план, прогнозируем, сколько ресурсов и времени потребует задача, визуализируем каждый шаг. Такой «взгляд изнутри» не даёт полноценно оценить и учесть внешние риски. Как бы мы ни старались, выходит слишком самонадеянно: даже попытки представить себе худший сценарий не приближают план к реальности в достаточной мере.

Как показывают исследования и практика, чем подробнее мы выстраиваем план, опираясь на собственные представления, тем более оптимистичным и менее точным он становится.

Звучит безнадёжно. Но несколько способов справиться с этим когнитивным искажением есть. Расскажем о главных стратегических моментах и напомним, что стоит делать на практике, непосредственно во время планирования.

Используйте внешние данные, а не внутренние

Это первое и самое главное. Лучше как можно меньше прибегать ко «взгляду изнутри» и использовать вместо него «наружное наблюдение». Оно заключается в ревью прошлого опыта и похожих задач.

Самый надёжный способ — найти незаинтересованного человека, у которого уже есть опыт работы с похожими задачами, и спросить у него, сколько времени на них обычно уходит.

Решение намеренно упускать детали кажется контринтуитивным: ведь так результат выглядит более предсказуемым, а сам план — точным и искусно сотканным. Но практика снова показывает обратное.

Уже упомянутый выше Бюлер в той же работе дал результаты другого исследования. Студенты — на этот раз японские — спрогнозировали, что закончат сочинения за 10 дней до срока сдачи. Но справились за день до срока. Когда спросили, как они сдавали сочинения раньше, выяснилось, что их всегда заканчивали за день до срока. Прошлый опыт снова победил точные детализированные прогнозы.

Есть похожее исследование, которое свидетельствует, что посторонние с опытом выполнения похожих задач оценивают их сроки трезвее и реалистичнее, чем те, кто занимается планированием.

Оценивайте реалистично. Анастасия Алдохина

Ещё несколько стратегических советов

1. Не планируйте ради планирования. Учитывайте свои возможности и окружающую среду от коллектива до рынка в целом. Мониторьте реакции не только на перемены в команде и задачах, но и на политические, экономические и социальные изменения. Планирование — это сочетание желаемого и возможного, и вопрос «чего мы достигнем при определенных условиях» работает куда лучше вопроса «чего мы хотим достичь».

2. Актуализируйте планы. Глобальные — хотя бы раз в квартал. Роадмап — это абстракция, чтобы помнить, ради чего вы всё затеяли, а не точное пошаговое руководство.

3. Будьте внимательны к инструментам. Вряд ли вы используете вместо таск-менеджера Эксель и переписываетесь через ICQ, но автоматизация процессов (отчёты, мониторинг исполнения и другие базовые вещи) упрощает жизнь и творит чудеса. Хорошо иметь возможность вовремя узнать, если что-то идёт не так, сравнить план и факт и донести информацию до всей команды одним сообщением.

И ключ к этой возможности — в сервисах, которые идеально ложатся на процессы вашей компании. Мы делали обзор таких инструментов здесь.

4. Если вы руководитель: ориентируйтесь на подчинённых. Чем больше принимающих решения сотрудников участвует в планировании, тем выше шанс узнать о важных деталях раньше, чем эти детали ударят по проекту.

Фиксируйте всё, что возможно, и слон не появится. Анастасия Алдохина

Нюансы тактики

1. Составляйте план реализации: чёткую картинку того, как, где и когда нужно действовать. Держите его в голове для лучшей мотивации, но не забывайте закладывать дополнительные ресурсы на неопределённость, которая может случиться из-за внешних обстоятельств.

2. Делите на части. У ошибки планирования есть любопытная особенность. Время, которое отводится на задачу в целом, оказывается меньше, чем суммарное время выполнения всех её частей. Каждую часть лучше описать конкретно, без размытых формулировок, чтобы потом было ясно, выполнена она или нет.

3. Используйте трекер. Фиксируйте время, которое занимает задача у вас (или у отдельных исполнителей) и у команды в целом. В будущем на эти данные получится опереться. Мы считаем точное время, затраченное на задачу, через таск-менеджер с трекером: работаем в Штабе.

4. Делайте прозрачно: фиксируйте всё, связанное с задачей, на одной площадке, и описывайте подробно. Назначьте чек-поинты проверки статуса и просите коллег отчитываться по задаче в общем доступе, чтобы картина всегда была актуальной.

5. Рассчитайте коэффициент погрешности. Запланируйте несколько дел, запишите, сколько предположительно времени они займут. Когда закончите, поделите итоговое время всех дел на запланированное. Так вы получите процент, на который обычно ошибаетесь в планах, и потом его можно будет учесть.

Допустим, у вас есть план:

1. Созвониться с коллегой по задаче (30 минут)

2. Внести правки заказчика (60 минут)

3. Поставить ТЗ подрядчику (30 минут).

Вы засекаете время, и, закончив, понимаете, что вместо планируемых двух часов потратили три. (Проблемы со связью, кот очень просил погладить, на созвоне вскрылись бездны.)

Дальше — математика: 3/2=1,5. Решение задач заняло в полтора раза больше времени, это и есть коэффициент погрешности.

6. Оценивайте время в самую непродуктивную часть дня. Усталость и чувство вялости хорошо отражаются на планировании: теряется оптимизм, с которым мы обычно верим в удачу и сокращаем сроки. По исследованию Голдера и Мэйси, у большинства людей это время — сразу после обеда, через шесть часов после пробуждения. В Твиттере в эти часы случается лавина негативных постов.

Но можно отследить собственное непродуктивное время: усталость и спад настроения не дадут промахнуться.

Слоны симпатичные, но реалистичное планирование круче. Анастасия Алдохина

Закончим забавным парадоксом: сложно жить, зная, что человеческий мозг вообще не заточен под планирование, но становится легче, когда об этом помнишь. Знатоки когнитивных искажений говорят, что любое из них можно победить, если его учитывать и вовремя купировать. Надеемся, пара пунктов из этого списка помогут вам планировать лучше, чем месяц или год назад. И будем рады узнать, какие у вас есть фишечки, чтобы укладываться в сроки.

Показать ещё

28 комментариев

Написать комментарий.

Подумал что прочитаю статью за пару минут, в итоге пятнадцать. ))

Развернуть ветку

Развернуть ветку

Нет, просто он думал что умеет планировать)

Развернуть ветку

same. Но оно того стоило, призадумалась

Развернуть ветку

А все банально сводится к тому, что планировщик должен знать реальную пропускную способность используемого ресурса.

И тут только опыт-грабли-опыт и т.д.

Зы занятно, но бизнес по большей части не любит реальные сроки.;))

Развернуть ветку

Стоит признаться, бизнес любит, чтобы было готово вчера и бесплатно))

Развернуть ветку

Блин, это то ли демотивирует, то ли обнадёживает, так сразу и не скажешь.

Но вообще даже если поручить назначить сроки левому человеку, или как вы говорите незаинтересованному, это не решит проблему на 100%. Ему или придётся заплатить много денег, чтобы он понял контекст, или он сделает сырой прогноз. Получается, что нужен человек, который совсем недавно решил максимально похожую задачу в максимально похожих условиях. Только тогда он что-то относительно внятное скажет.

И на уровне отрисовки какого-то дизайна это ещё окнорм, а что делать, если речь о разработке большого продукта? Надо рассчитать бюджеты и уложиться в какие-то сроки, которые, выходит, адически трудно нормально определить.

Короче, теоретики опять молодцы и опять не приблизились к практике. По крайней мере, бизнесовой. И странно, что в исследованиях мелькают в основном студенты. Это как будто предвзято, потому что хуже них планируют только дети ещё более младшего возраста.

А вот советы про коэффициент погрешности и планирование в плохом настроении близки к реальности, за них спасибо.

Источник: vc.ru