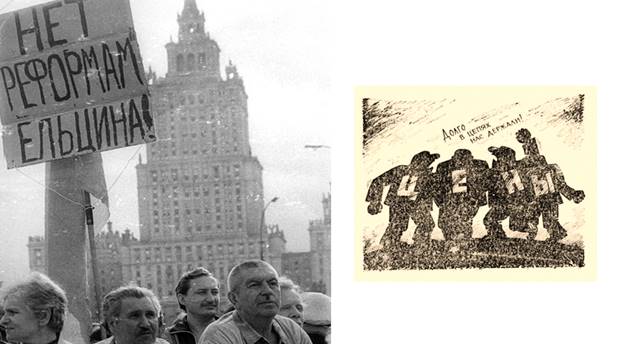

— рост цен, хронические задержки с выплатой заработной платы, снижение покупательной способности населения; падение жизненного уровня населения; сокращение средней продолжительности жизни; обострение криминальной обстановки в стране;

— закрытие предприятий, НИИ; ухудшение материального положения населения, отток специалистов и интеллигенции в коммерцию или за границу;

— появление и рост безработицы; резкое расслоение общества; забастовки или угрозы их проведения (авиадиспетчеры, железнодорожники, водители городских автобусов, шахтеры, учителя, врачи);

— спад промышленного производства, кризис неплатежей, увеличение денежной эмиссии, рост инфляции.

Приватизация должна была покончить с монополией государства в сфере производства, стимулировать заинтересованность производителей в результатах своего труда, сделать каждого в той или иной степени собственником. Путь приватизации — выдача на руки гражданам приватизационных чеков (ваучеров). На практике приватизационные чеки оказались втянуты в спекулятивный оборот, что позволило через чековые инвестиционные фонды (ЧИФ) фактически обеспечить передачу государственной собственности новым владельцам по низким ценам.

Экономические реформы 1990-х: причины, характер, последствия

— к 1995 г. в России были заложены основы рыночной экономики: либерализация цен, первичная приватизация госсобственности, формирование типично рыночных институтов (фондовый рынок, валютная биржа, создание двухуровневой банковской системы);

— продолжался спад производства, сохранялась высокая инфляция и значительный дефицит бюджета, перераспределение собственности приобрело ярко выраженный криминальный оттенок и практически не затронуло основную массу населения;

— экономические реформы осуществлялись на фоне хронического конфликта исполнительной и законодательной ветвей власти.

Стагнация реформ (1996-2000)

В 1995 г. была разработана стабилизационная программа.

- Внешнеторговая политика (ускорение процесса вступления в ВТО; поэтапное снижение максимального и среднего уровней импортных пошлин; существенное ограничение нетарифных мер регулирования внешней торговли).

- Банковская реформа (улучшение качества банковского надзора и переход на международные стандарты отчетности и аудита; разработка механизмов банкротства банков; развитие новых финансовых инструментов, повышающих ликвидность банков).

- Приватизация (установление прозрачных и единых правил для денежной приватизации; более широкий доступ иностранных инвесторов; приватизация остаточных долей государства в большинстве ранее приватизированных предприятий).

- Рационализация бюджетных расходов (введение казначейской системы исполнения бюджета; принятие бюджетного кодекса и тендерного порядка госзакупок; проведение обзора бюджетных расходов с целью их рационализации и будущего реструктурирования этих расходов).

- Земельная реформа и рынок недвижимости (введение системы регистрации земельных прав; разрешение приватизации земли под приватизированными предприятиями; введение системы территориального зонирования).

- Развитие фондового рынка (принятие законодательства о рынке ценных бумаг; введение стандартов для участников рынка ценных бумаг; защита прав обеспеченных кредиторов в процедурах банкротства).

- Регулирование естественных монополий (создание регулирующих органов, устранение перекрестного субсидирования и установление экономически обоснованных цен и тарифов; повышение управляемости и прозрачности естественных монополий; выделение из естественных монополий потенциально конкурентных сегментов).

— растущее расхождение между правительством и международными финансовыми организациями по ключевым проблемам структурных реформ;

Ошибки и реформы девяностых [Другие 90-е]

— отсутствие прогресса стало одной из предпосылок смены состава правительства в марте 1997 г. (в новом правительстве — младореформаторы — А. Чубайс и Б. Немцов были назначены первыми вице‑премьерами, а В. Черномырдин перешел в оппозицию курсу реформ);

— нарастание мирового и внутреннего финансового кризиса в 1997 г.;

— изменение самого характера структурных реформ (реформы второй половины 1990‑х гг. затрагивали важнейшие группы интересов, требовали концентрированных политических и технических усилий правительства на протяжении длительного периода);

— вследствие нарастания политической нестабильности были полностью заморожены программа приватизации и программы реструктуризации естественных монополий;

— изменение состава Госдумы в декабре 1995 г. (сформировалось левое большинство, которое не только блокировало структурные реформы, но и стало дополнительным фактором бюджетной дестабилизации).

В октябре 1997 г. выработана программа, известная как план Кудрина — Фишера: полная ликвидация зачетных схем в налогообложении; принятие жестких мер против предприятий‑должников; улучшение управления бюджетными расходами и перевод всех ведомств на казначейскую систему исполнения бюджета; урегулирование накопленной налоговой задолженности; инвентаризация сети бюджетополучателей.

17 августа 1998 г. — решение об одновременной девальвации рубля.

1996-2002 гг. — главными задачами являлись: гармонизация внешнеполитического курса России с политикой ведущих индустриальных держав мира, повышение степени интеграции нашей страны в мировую экономическую систему и ее роли в деятельности авторитетных международных организаций, укрепление лидирующих позиций России на постсоветском пространстве с ориентацией на более тесные и плодотворные двусторонние отношения со странами СНГ.

К 2000 г. реальные доходы населения продолжали сокращаться, увеличивается разрыв в доходах между бедными и богатыми; по многим показателям Россия приближалась к наименее развитым странам мира.

Современный период реформ

- Земельная реформа в России на современном этапе развития заключается в преобразовании земельных отношений, сложившихся в плановой экономике, в отношения рыночного типа.

- Военная реформа: курс на последовательный рост технической оснащенности, энерговооруженности, ресурсообеспеченности, профессионализма, мобильности, других качественных параметров военной организации и ее компонентов; создание объединенных или сопряженных систем тылового, технического, кадрового и других видов обеспечения; изменение системы финансирования; формирование и реализация единой технической политики в Вооруженных силах и в государстве и т. д.

- Судебная реформа: создание федеральной судебной системы; признание права каждого на разбирательство его дела судом присяжных в случаях, установленных законом; расширение возможностей обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, совершенствование системы гарантий независимости судей и подчинения их только закону, закрепление принципа их несменяемости.

- План реформирования прокуратуры, следственного аппарата, адвокатуры, Министерства юстиции, коренные изменения в уголовно‑процессуальном законодательстве, создание Конституционного суда (КС).

Источник: istorikonline.ru

Российская экономика по пути к рынку

28 октября 1991 г. на V Съезде народных депутатов России Ельцин выступил с программой перехода страны к рынку. Президент предложил радикально изменить экономическую систему страны. Он заявил о либерализации цен и торговли. Государство должно было отказаться от регулирования цен, чтобы наполнить рынок товарами, преодолеть нехватку (дефицит) самого необходимого.

Предлагалось начать структурную перестройку промышленности, приватизировать большинство объектов государственной собственности, начать земельную реформу и со временем разрешить куплю-продажу земли. Говорилось о необходимости активизировать внешнеэкономические связи России с другими странами, снять ограничения на внешнеторговые операции, ввести российскую национальную валюту (рубль) и обеспечить его конвертируемость (свободный обмен на иностранную валюту). Самым болезненным было решение о либерализации цен: на это, опасаясь социального взрыва, так и не пошло руководство СССР за годы перестройки.

Ответственным за проведение программы реформ стал один из ее разработчиков – вице-премьер правительства РСФСР Е. Т. Гайдар.

Правительство полагало, что после введения свободного ценообразования цены вырастут в 3 раза. Для компенсации потерь населения была на 70 % увеличена зарплата бюджетников (учителей, врачей, работников государственных предприятий и учреждений – всех, кто получал зарплату от государства). Действительность оказалась более суровой. Товарный дефицит, нехватка жизненно необходимых товаров были настолько острыми, что цены на многие из них сразу возросли в 10–12 раз. Инфляция обесценила денежные вклады в Сбербанке и привела к серьезному снижению жизненного уровня населения.

Акции протеста против роста цен на товары

Резко возросло количество товаров широкого спроса, ввозимых из-за рубежа. Импорт позволил быстрее справиться с дефицитом, но он привел к спаду не выдержавшего конкуренции отечественного производства, к закрытию предприятий. Впервые за многие десятилетия безработица приобрела массовый характер. Особенно сложная ситуация сложилась в военно-промышленном комплексе, в котором были заняты миллионы россиян.

Государственный бюджет лишился традиционных источников доходов. Падение бюджетных поступлений произошло стремительно. Более других от резкого снижения финансирования пострадали наука, культура, образование, здравоохранение. Социальная цена первого года радикальных экономических реформ оказалась высокой. Но предпринятые правительством шаги дали и положительный результат.

Страна сумела избежать вполне реального тогда полного распада хозяйственных связей и экономического коллапса. Стремительное введение рыночных отношений ликвидировало товарный дефицит и наполнило прилавки, по-прежнему недоступные для большинства населения из-за отсутствия денег. И все-таки население понесло столь значительные потери, что уровень доверия общества к власти существенно снизился.

Формирование слоя собственников с самого начала являлось важной задачей экономической реформы. Считалось, что его основой станут мелкие предприниматели и акционеры предприятий. Решить эту задачу был призван в первую очередь переход объектов государственной собственности к частным владельцам – отдельным лицам или трудовым коллективам (приватизация).

Приватизация началась осенью 1992 г. У подавляющего большинства населения средств для покупки акций не было. Вот почему правительство решило выдать каждому гражданину приватизационный чек (ваучер). Ваучер можно было обменять на определенное количество акций.

Номинальная стоимость ваучера (та, что была на нем указана) рассчитывалась просто: условную стоимость основных производственных фондов по состоянию на 1 января 1992 г. (около 1 трлн 400 млрд рублей) разделили на число российских граждан. Ваучер, таким образом, был оценен в 10 тыс. рублей. Всего за первый год реформ были приватизированы 24 тыс. предприятий, 160 тыс. фермерских хозяйств, 15% всех предприятий торговли.

Главная цель была достигнута: в стране быстрыми темпами формировался слой собственников. Однако ваучерная приватизация не улучшила материального положения россиян и не стала стимулом для развития производства. К тому же слабость государственной власти неизбежно вела к небывалым махинациям в сфере экономики.

Корректировка курса реформ.

Результаты первого года реформ были существенны, но решить основную задачу – стабилизировать экономику страны – правительству не удалось. В декабре 1992 г. VII Съезд народных депутатов РСФСР отправил в отставку исполняющего обязанности председателя правительства Е.Т. Гайдара и утвердил в должности премьер-министра B.C. Черномырдина.

Приход опытного хозяйственника, бывшего министра газовой промышленности означал неизбежную корректировку курса реформ. Гайдар стремился ослабить роль государства в экономике. Новый глава правительства, наоборот, сделал ставку на усиление государственного регулирования. Особое внимание уделялось топливно-энергетическому и оборонному комплексам.

Но доходы государственного бюджета оставались недостаточными. Трудности объяснялись двумя главными причинами: продолжалось падение отечественного производства и усиливалось «бегство капиталов» за границу – предприниматели не желали оставлять прибыль в России и вывозили ее за рубеж. Государство не имело возможности финансировать новый этап экономической реформы за счет средств бюджета. В то же время главные держатели российских капиталов – финансово-промышленные группы олигархов, созданные в результате приватизации, предпочитали получать доходы не от инвестирования в отечественную промышленность, а от спекулятивных финансовых операций.

Правительство Черномырдина попыталось привлечь деньги зарубежных банков и фирм и получить кредиты (займы) международных организаций. Иностранные компании вкладывать (инвестировать) деньги в российскую экономику не спешили, их отпугивали политическая нестабильность и отсутствие законодательной базы. А вот кредиты получить удалось.

Их выделили Международный валютный фонд и Всемирный банк. Правительство приступило также к выпуску государственных краткосрочных обязательств (ГКО), продажа которых давала большие средства для экономики страны. Другим каналом получения капиталов стало привлечение денежных средств населения в банки.

Всеми этими мерами правительству Черномырдина удалось снизить темпы инфляции, обеспечить относительную стабильность цен и курса рубля. Однако использовались эти огромные средства далеко не всегда эффективно. Кредиты расходовались подчас не на нужды экономических реформ, а на выплаты бюджетникам и решение острых социальных проблем.

Задолженность страны по внутренним и внешним обязательствам нарастала с каждым днем. Продавая ГКО, государство должно было выплачивать их держателям огромные денежные суммы. Постепенно вызревали предпосылки мощного финансового кризиса.

Первые результаты экономических реформ.

Результаты первых лет экономических реформ противоречивы. Продолжалась структурная перестройка металлургической промышленности: на смену мартеновскому производству (характерному для раннеиндустриального периода) шло кислородно-конверторное производство, присущее развитым индустриальным странам.

Одним из важнейших показателей стало увеличение удельного веса сферы услуг в экономике страны с 37 % в 1980 г. до 51% в 1996 г. (у развитых мировых держав данный показатель составлял в это время 53 %). Сократился импорт зерновых – 0,6 млн т в 1995 г. (во всем СССР он составлял в 1970 г. 2,2 млн т, в России в 1994 г. – 2,1 млн т). Снизилось производство продукции животноводства, поэтому возрос импорт мяса и мясопродуктов: в 1995 г. он составил 1,2 млн т (в 1980 г. – 0,8 млн т).

Снижение реальных доходов населения изменило структуру потребления. Существенно сократилось потребление мяса и мясопродуктов (этот показатель снизился до уровня 1970 г.). А вот показатели обеспеченности населения телефонами, автомобилями, компьютерной и бытовой техникой выросли. Так, на 100 российских семей в 1992 г. приходился 21 автомобиль, а в 1998 г. – 29.

Финансовый кризис 1998 г. и его последствия.

В начале 1998 г. резко упали мировые цены на основные экспортные товары, наполнявшие бюджет страны: нефть, нефтепродукты, газ, цветные металлы. Следствием этого стал рост долга государства по выплате пенсий, социальных пособий и заработной платы. Указом Президента Черномырдин был отправлен в отставку. Его преемником стал С.В. Кириенко.

Новые кредиты от МФВ не спасли положение, поэтому правительство 17 августа 1998 г. объявляет о дефолте: резко вырос курс доллара, вклады граждан в банках вновь были обесценены. Правительство объявило о прекращении выплат по ГКО. Фактически государство отказалось платить по долгам.

Одновременно был отменен валютный коридор, удерживавший в 1995–1998 гг. более или менее стабильный курс рубля по отношению к доллару. Уже к осени 1998 г. он снизился в 4 раза. Денежные вклады населения второй раз за 7 лет обесценились, доверие к банкам и правительству было утрачено. Банковская система страны оказалась сильно подорванной.

МВФ и Всемирный банк объявили о замораживании всех программ помощи России. Сократился импорт, вновь возникла нехватка отдельных товаров.

Правительство Кириенко было отправлено в отставку. Новым главой Кабинета министров был утвержден Е. М. Примаков, провозгласивший курс «опоры на собственные силы» и достижение общественного согласия. Рубль подешевел, импорт сократился, и это объективно усиливало позиции отечественных производителей. Вдвое удалось снизить государственные расходы и бюджетный дефицит.

Была ликвидирована задолженность правительства по зарплате бюджетникам и пенсионерам. В мае 1999 г. главой правительства был назначен С. В. Степашин, в целом сохранивший преемственность экономического курса своего предшественника.

В августе 1999 г. новым председателем правительства был утвержден В.В. Путин. С его приходом к руководству исполнительной властью началась разработка принципиально новой экономической стратегии страны.

Источник: cherenova.ru

Российская экономика на пути к рынку. Реформы начала 1990-х годов

В уроке описывается процесс перехода от советской экономической системы к рыночной экономике. Рассматриваются такие предпринятые меры, как приватизация и «шоковая терапия». В уроке анализируются изменения в жизни граждан России в период реформ.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

1. Откройте доступ ко всем видеоурокам комплекта.

2. Раздавайте видеоуроки в личные кабинеты ученикам.

3. Смотрите статистику просмотра видеоуроков учениками.

Получить доступ

Конспект урока «Российская экономика на пути к рынку. Реформы начала 1990-х годов»

«Любая революция – это всегда страшное испытание и огромный риск для переживающей её страны». Так описал положение России после распада СССР и начала экономических преобразований Егор Тимурович Гайдар – российский политический деятель и экономист.

О том, как происходило становление новой российской экономики сегодня и пойдёт речь.

Вопросы занятия будут такими:

от советской экономической системы – к рынку;

«шоковая терапия», приватизация;

корректировка курса реформ.

Избрание президентом РСФСР Бориса Николаевича Ельцина и Августовский путч 1991 года создали благоприятную почву для радикальных перемен в экономике.

На Пятом Съезде народных депутатов России (он состоялся 28 октября 1991 года) Ельцин выступил с программой перехода страны к рынку. Президент заявил о необходимости замены экономической системы, поднял вопрос о либерализации цен и торговли. В этих словах была отражена суть будущей программы рыночных реформ. Государство должно было отказаться от регулирования цен. Эта мера позволяла преодолеть нехватку самого необходимого (дефицит) и наполнить рынок товарами.

В перечень мера также входили:

начало структурной перестройки промышленности;

приватизация большинства объектов госсобственности;

земельная реформа с перспективой разрешения купли-продажи земли.

Для перехода к рынку было необходимо активизировать экономические связи России с другими странами.

Для этого предлагалось:

снять ограничения на внешнеторговые операции;

ввести российскую национальную валюту (рубль) и обеспечить его конвертируемость.

Конвертируемая валюта – это денежная единица, подлежащая свободному обмену на валюту другого государства.

Но самым непопулярным и болезненным было решение о либерализации цен. Вспомните, в годы перестройки, опасаясь социального взрыва, руководство СССР так и не решилось на этот шаг. 3 декабря 1991 года был опубликован указ Президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина «О либерализации цен». Он вступил в силу 2 января 1992 года.

Согласно ему, в России осуществлялся переход на применение свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и предложения. Правда контроль за уровнем цен на ряд социально значимых товаров и услуг был оставлен за государством. Прежде всего это хлеб, молоко, общественный транспорт.

Одним из разработчиков программы реформ стал вице-премьер правительства РСФСР Егор Тимурович Гайдар. Он же был назначен ответственным её за проведение.

В целом, экономические реформы начала 1990-х годов в России получили название «шоковая терапия». Вспомните, этот термин впервые был использован в Польше в конце 1980-х годов. И связан с планом Лешека Бельцеровича по переводу польской экономики на рыночные рельсы. Российское правительство полагало, что после введения свободного

ценообразования цены вырастут примерно в 3 раза. С целью компенсации потерь населения была на 70 % увеличена зарплата бюджетников. К ним относились все те, кто получал зарплату от государства (учителя, врачи, служащие госпредприятий и учреждений). В 1992 году эта категория работников составляла абсолютное большинство от всех занятых в экономике.

Но действительность оказалась намного суровей. Либерализация цен привела к галопирующей инфляции. По итогам 1992 года её уровень достиг 2600 %. Из-за этого происходило обесценивание заработной платы. Денежные вклады населения в Сбербанке попросту «сгорели». На фоне всего этого в стране происходил спад производства.

В то же время товарный дефицит не исчез одномоментно. Нехватка товаров первой необходимости была настолько острой, что цены на некоторые из них выросли сразу в 10–12 раз.

В итоге жизненный уровень большинства россиян значительно понизился. Доля бедных и очень бедных домашних хозяйств между 1992 и 1995 годами увеличилась с 33 % до 46 %.

Вместе с либерализацией цен была произведена либерализация внешней торговли. Эти меры привели к массовому притоку товаров широкого спроса

из-за рубежа на российский рынок. Импорт позволил в относительно короткие сроки справиться с дефицитом, но в то же время он стал одной из причин спада отечественного производства (в 1991–1995 годах оно сократилось на 20 %). Многие отрасли лёгкой и пищевой промышленности не выдержали конкуренции. Это привело к закрытию предприятий.

Впервые за многие десятилетия безработица в России стала массовый. К середине 1990-х годов около 10 % трудоспособных россиян не имело работы. Особенно тяжёлой была ситуация в военно-промышленном комплексе. В нём были заняты миллионы работников, на которых в первую очередь и отразилось резкое сокращение гособоронзаказа.

Из-за непродуманных шагов реформаторов бюджет России лишился традиционных источников доходов. Произошло стремительное падение бюджетных поступлений.

Правительство снизило текущее финансирование. В первую очередь это отразилось на науке, культуре, образовании, здравоохранении. Социальная цена радикальных экономических реформ оказалась очень высокой. Но меры правительства дали и положительный результат. Стране удалось избежать вполне реального на тот момент полного распада хозяйственных связей и экономического коллапса.

Радикальный переход крынку ликвидировал товарный дефицит и наполнил прилавки. Правда, из-за отсутствия денег, многие товары по-прежнему оставались недоступными для большинства населения.

Население понесло настолько крупные потери, что уровень доверия общества к власти значительно снизился. Показателен тот факт, что по результатам выборов 1995 года в Государственную Думу первое место заняла КПРФ (22 % голосов), а на президентских выборах 1996 года во втором туре оказались Борис Ельцин и Геннадий Зюганов.

Одной из центральных задач экономических реформ в России являлось формирование слоя собственников. Планировалось, что его основой станут мелкие предприниматели и владельцы акций предприятий. Решить эту задачу предлагалось за счёт приватизации – передачи объектов государственной собственности к частным владельцам.

В первую очередь отдельным лицам или трудовым коллективам. Приватизация началась в 1992 году.

Из-за отсутствия у абсолютного большинства россиян средств для покупки акций, правительство решило выдать каждому гражданину приватизационный чек (ваучер).

Ваучер – это ценная бумага целевого назначения, имевшая распространение в России 1992–1994 годов, предназначенная для бесплатной передачи гражданам объектов государственной собственности. Ваучер можно было обменять на определённое количество акций того или иного предприятия.

Его номинальная стоимость составляла 10 тысяч рублей. Она была рассчитана достаточно просто. Всё имущество предприятий страны по состоянию на 1 января 1992 года (около 1 триллион 400 миллиардов рублей) разделили на число российских граждан. Всего за ваучеры было приватизировано 16 тысяч предприятий.

К 1 ноября 1994 года, было приватизировано до 70 % предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Главная цель была достигнута: в стране быстрыми темпами шло формирования слоя собственников. Однако ваучерная приватизация не улучшила материального положения россиян. Она не стала стимулом для развития производства.

Основная масса населения не поняла, в что делать с ваучерами. Поэтому их стали продавать различного рода скупщикам, которые и

превратились в новых владельцев прежней госсобстенности. В то же время слабость государственной власти привела к небывалому росту махинаций в сфере экономики.

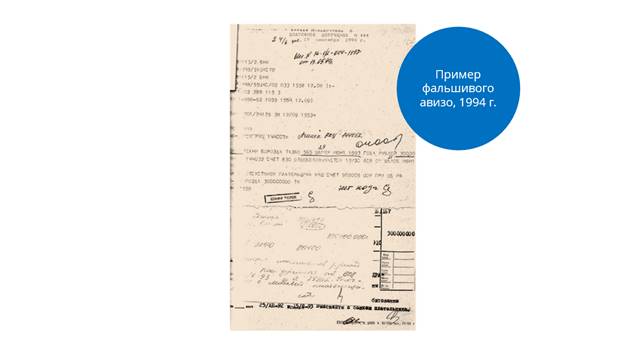

Показательной стала ситуация с фальшивыми авизо. Авизо – это официальное извещение об исполнении расчётной или товарной операции.

Мошенники воспользовались реструктуризацией банковской системы России. В частности тем, что финансовую отчётность в них всё ещё проверяли в лучшем случае раз в месяц.

Находился человек имевший доступ к бланкам авизо. В них вписывалось извещение о вымышленных крупных платежах со стороны тех или иных коммерческих организаций.

После бланки направлялись в Центробанк или профильные банки. По этим авизо деньги, которые на самом деле никто никуда не отправлял, перечислялись на счета фирм аферистов.

Как отмечал председатель Счётной палаты России Сергей Степашин, «ущерб от махинаций с фальшивыми авизо эквивалентен сумме тогдашних невыплат шахтёрам, предприятиям ВПК, военным, учителям».

Затем последовали залоговые аукционы, которые, ко всему прочему, закрепили появление новой прослойки – олигархии.

Первый год реформ принёс ощутимые результаты. Однако решить главную задачу – стабилизировать экономику России –правительству не удалось. В декабре 1992 года Седьмой Съезд народных депутатов РСФСР отправил в отставку Егора Гайдара. В должности премьер-министра был утверждён Виктор Степанович Черномырдин.

При нём общий курс реформ подвергся корректировке. Новый глава правительства, сделал ставку на усиление государственного регулирования.

Большое внимание было уделено топливно-энергетическому комплексу. Оказывалась поддержка и оборонному сектору экономики. Но доходы государственного бюджета оставались недостаточными.

Трудности были вызваны двумя главными причинами: падением отечественного производства и «бегством капиталов» за границу.

Предприниматели опасались оставлять прибыль в России. В итоге государство оказалось неспособным профинансировать новый этап экономической реформы из бюджета.

В то же время основные владельцы российских капиталов – финансово-промышленные группы будущих олигархов, также не хотели вкладывать инвестиции в отечественную экономику. Эти группы были созданы в результате приватизации. Основной доход они получали от спекуляции в финансовой сфере и от торговли на внешнем рынке, в основном сырьём.

В таких условиях правительство Черномырдина попыталось привлечь деньги из-за рубежа. Но иностранные компании не спешили вкладывать средства в российскую экономику. Их отпугивали политическая нестабильность и отсутствие законодательной базы. Отношения с международными финансовыми организациями складывались более успешно. Международный валютный фонд и Всемирный банк выделили России кредиты.

В 1993 году в России была проведена денежная реформа. Её главной целью являлось снижение инфляции. В стране появились деньги нового образца.

При Черномырдине правительство приступило также к выпуску государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Их продажа давала большие средства для экономики страны. В 1995 году было решено пополнить бюджет за счёт залоговых аукционов. В обмен на кредиты бюджету банкирам передавались контрольные пакеты акций крупных государственных компаний.

Правительству Черномырдина удалось снизить темпы инфляции, обеспечить сравнительную устойчивость цен и курса рубля. Например, в 1996 году инфляция в России составляла 22 %. Но полученные средства далеко не всегда использовались эффективно. Зачастую кредиты не на проведение экономических реформ, а на решение социальных проблем. В частности – выплаты бюджетникам. Задолженность страны по обязательствам как внутренним, так и внешним росла каждый день.

Кредиты от международных организаций требовали выплаты процентов.

Продавая ГКО, государство обязалось выплачивать их держателям огромные денежные суммы.

Залоговые аукционы лишили бюджет части дохода.

В России вызревали предпосылки мощного финансового кризиса.

Таким образом, Реформы начала 1990-х годов позволили России начать переход к рыночной экономике.

«Шоковая терапия» и приватизация преследовали те же цели.

Экономические реформы больнее всего ударили по простым россиянам.

Источник: videouroki.net