История вычислений уходит глубокими корнями в даль веков так же, как и развитие человечества. Накопление запасов, делёж добычи, обмен — все подобные действия связаны со счётом. Для подсчёта люди использовали собственные пальцы, камешки, палочки и узелки.

Потребность в поиске решений всё более и более сложных и сложных задач и, как следствие, все более сложных и длительных вычислений, поставила человека перед необходимостью находить способы, изобретать приспособления, которые могли бы ему в этом помочь. Исторически сложилось так, что в разных странах возникли собственные денежные единицы, меры веса, длины, объёмов и расстояний. Для перевода из одной системы измерения в другую требовались вычисления, которые чаще всего могли производить специально обученные люди, которых иногда приглашали из других стран. Это естественно привело к созданию изобретений, помогающих счёту.

Одним из первых устройств (V—VI вв. до н. э.), облегчающих вычисления, можно считать специальную доску для вычислений, названную «абак». Вычисления на ней производились перемещением камешков или костей в углубления досок из бронзы, камня или слоновой кости. Со временем эти доски стали расчерчивать на несколько полос и колонок. В Греции абак существовал уже в V веке до н. э., у японцев он назывался «серобян», у китайцев — «суанпан».

Какой путь прошли компьютеры до наших дней? 1905-2019 [ЭВОЛЮЦИЯ КОМПЬЮТЕРОВ]

В Древней Руси при счёте применялось устройство, похожее на абак, называемое «русский шот». В XVII веке этот прибор уже обрёл вид привычных русских счёт.

В начале XVII столетия, когда математика стала играть ключевую роль в науке, всё острее ощущалась необходимость в изобретении счётной машины. И в середине века молодой французский математик и физик Блез Паскаль создал «суммирующую» машину, названной Паскалиной, которая кроме сложения выполняла и вычитание.

В 1670—1680 гг. немецкий математик Готфрид Лейбниц конструировал счётную машину, которая выполняла все арифметические действия. В течение следующих двухсот лет было изобретено и построено ещё несколько подобных счётных устройств, которые, однако, из-за своих недостатков, в том числе из-за медлительности в работе, не получили широкого распространения.

Лишь в 1878 году русский ученый П. Чебышёв предложил счётную машину, выполнявшую сложение и вычитание многозначных чисел. Наибольшую популярность получил тогда арифмометр, сконструированный петербургским инженером Однером в 1874 году Конструкция прибора оказалась весьма удачной, так как позволяла довольно быстро выполнять все четыре арифметические действия.

В 30-е годы XX столетия в нашей стране был разработан более совершенный арифмометр — «Феликс». Эти счётные устройства использовались несколько десятилетий, став основным техническим средством облегчения человеческого труда.

Создание первых компьютеров

В 1812 году английский математик и экономист Чарльз Бэббидж начал работу над созданием, так называемой «разностной» машины, которая, по его замыслам, должна была не просто выполнять арифметический действия, а проводить вычисления по программе, задающей определённую функцию. В качестве основного элемента своей машины Бэббидж взял зубчатое колесо для запоминания одного разряда числа (всего таких колёс было 18). К 1822 году учёный построил небольшую действующую модель и рассчитал на ней таблицу квадратов.

Как появился компьютер История развития ЭВМ

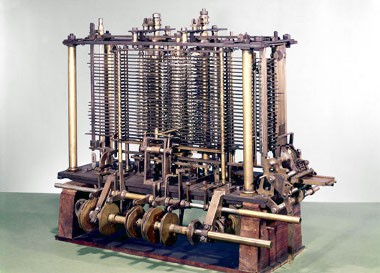

В 1834 году Бэббидж приступил к созданию «аналитической» машины. Его проект содержал более 2000 чертежей различных узлов. Машина Бэббиджа предполагалась как чисто механическое устройство с паровым приводом. Она состояла из хранилища для чисел («склад»), устройства для производства арифметических действий над числами (Бэббидж назвал его «фабрикой») и устройства, управляющего операциями машины в нужной последовательности, включая перенос чисел из одного места в другое; были предусмотрены средства для ввода и вывода чисел. Бэббидж работал над созданием своей машины до конца своей жизни (он умер в 1871 году), успев сделать лишь некоторые узлы своей машины, которая оказалась слишком сложной для того уровня развития техники.

В 1842 году в Женеве была опубликована небольшая рукопись итальянского военного инженера Л.Ф. Менабреа «Очерк об аналитической машине, изобретённой Чарльзом Бэббиджем», переведённая в последствии ученицей и помощницей Бэббиджа дочерью Дж. Г. Байрона — леди Адой Лавлейс. При содействии Бэббиджа Ада Лавлейс составляла первые программы для решения систем двух линейных уравнений и для вычисления чисел Бернулли. Леди Лавлейс стала первой в мире женщиной-программистом.

После Бэббиджа значительный вклад в развитие техники автоматизации счёта внёс американский изобретатель Г. Холлерит, который в 1890 году впервые построил ручной перфоратор для нанесения цифровых данных на перфокарты и ввёл механическую сортировку для раскладки этих перфокарт в зависимости от места пробива. Им была построена машина — табулятор, которая прощупывала отверстия на перфокартах, воспринимала их как соответствующие числа и подсчитывала их.

Табуляторы Холлерита были использованы при переписи населения в США, Австрии, Канаде, Норвегии и в др. странах. Они же использовались при первой Всероссийской переписи населения в 1897 году, причём Холлерит приезжал в Россию для организации этой работы. В 1896 году Холлерит основал всемирно известную фирму Computer Tabulating Recording, специализирующуюся на выпуске счетно-перфорационных машин и перфокарт. В дальнейшем фирма была преобразована в фирму International Business Machines (IBM), ставшую сейчас передовым разработчиком компьютеров.

Новый инструмент — ЭВМ — служит человеку пока лишь чуть больше полвека. ЭВМ — одно из величайших изобретений середины XX века, изменивших человеческую жизнь во многих ее проявлениях. Вычислительная техника превратилась в один из рычагов обеспечивающих развитие и достижения научно-технического прогресса.

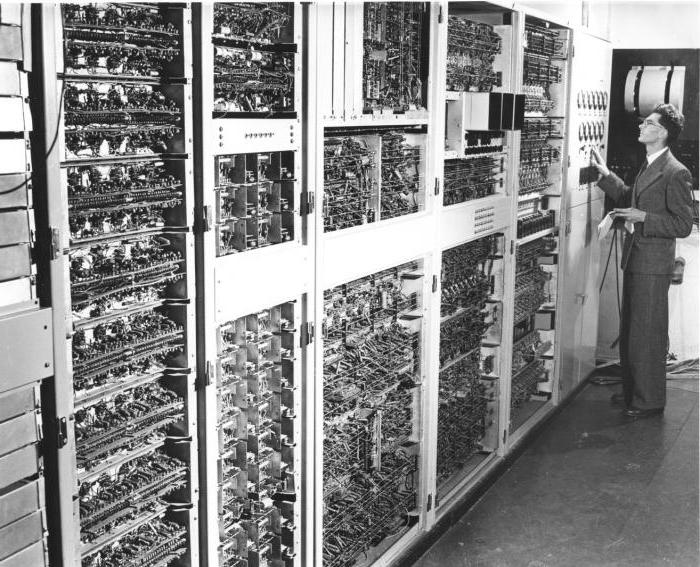

Первым создателем автоматической вычислительной машины считается немецкий учёный К. Цузе. Работы им начаты в 1933 году, а в 1936 году он построил модель механической вычислительной машины, в которой использовалась двоичная система счисления, форма представления чисел с «плавающей» запятой, трёхадресная система программирования и перфокарты.

В качестве элементной базы Цузе выбрал реле, которые к тому времени давно применялись в различных областях техники. В 1938 году Цузе изготовил модель машины Z1 на 16 слов; в следующем году модель Z2, а еще через два года он построил первую в мире действующую вычислительную машину с программным управлением (модель Z3), которая демонстрировалась в Германском научно-исследовательском центре авиации.

Это был релейный двоичный компьютер, имеющий память на 64 22-разрядных числа с плавающей запятой: 7 разрядов для порядка и 15 разрядов для мантиссы. К несчастью, все эти образцы машин были уничтожены во время бомбардировок в ходе Второй мировой войны. После войны Цузе изготовил модели Z4 и Z5. К. Цузе в 1945 году создал язык Plankalkul (от немецкого «исчисление планов»), который относится к ранним формам алгоритмических языков. Этот язык был большей степени машинно-ориентированным, но по некоторым возможностям превосходил АЛГОЛ.

Независимо от Цузе построением релейных автоматических вычислительных машин занимались в США Д. Штибитц и Г. Айкен.

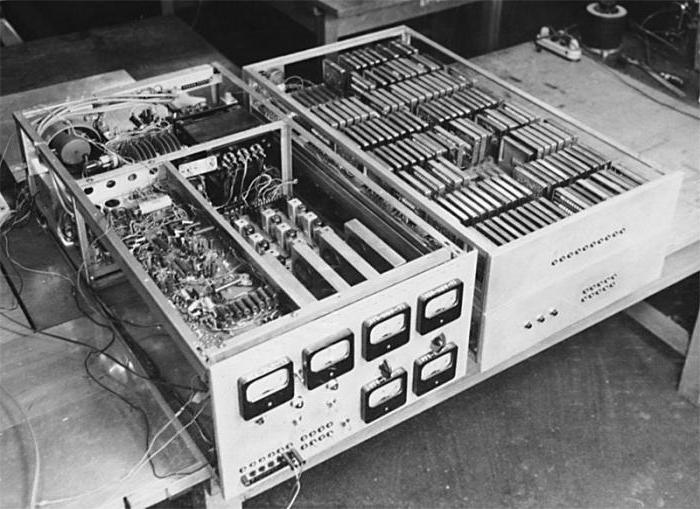

Д. Штибитц, тогда работавший в фирме Bell, собрал на телефонных реле первые суммирующие схемы. В 1940 году вместе с С. Уильямсом Штибитц построил «вычислитель комплексных чисел», или релейный интерпретатор, который последствии стал известен как специализированный релейный компьютер «Bell-модель 1». В этом же году машина демонстрировалась на заседании Американского математического общества, где были проведены её первый промышленные испытания. В последующие годы были созданы ещё четыре модели этой машины. Последняя из них разработана Штибитцем в 1946 году (модель V) — это был компьютер общего назначения, содержащий 9000 реле и занимающий площадь почти 90 м 2 , вес устройства составлял составлял 10 т.

Другую идею релейного компьютера выдвинул в 1937 году аспирант Гарвардского университета Г. Айкен. Его идеей заинтересовалась фирма IBM. В помощь Айкену подключили бригаду инженеров во главе с К. Лейком. Работа по проектированию и постройки машины, названной «Марк-1», началась в 1939 году и продолжалась 5 лет. Машина состояла из стандартных деталей, выпускаемых IBM в то время.

Электронные лампы при создании вычислительной машины были впервые применены американским профессором физики и математики Д. Атанасовым. Атанасов работал над проблемой автоматизации решения больших систем линейных уравнений. В декабре 1939 году Атанасов окончательно сформулировал и осуществил на практике свои основные идеи, создав вместе с К. Берри работающую настольную модель машины. После этого он приступил к созданию машины, способной решить систему с 29 неизвестными.

Память машины была энергоёмкая — использовалось 1632 бумажных конденсатора. Всего использовалось 300 электронных ламп. К весне 1942 г. когда монтаж машины был почти завершен, США уже находилось в состоянии войны с Германией, и, к несчастью, проект был свёрнут.

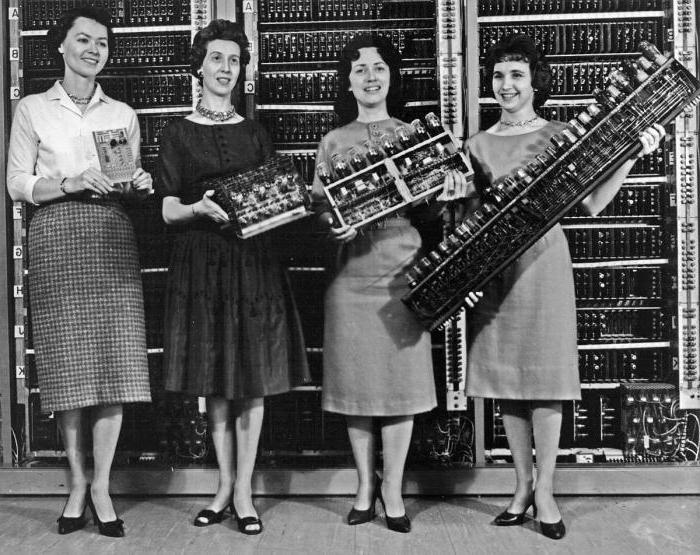

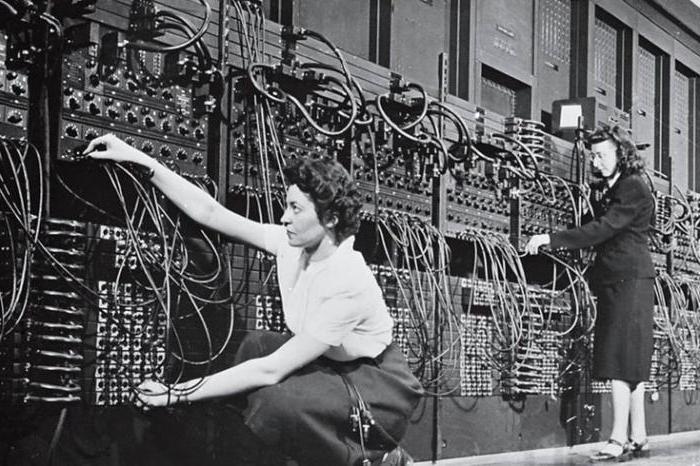

В 1942 году профессор электротехнической школы Мура Пенсильванского университета Д. Маучли представил проект «Использование быстродействующих электронных устройств для вычислений», положивший начало созданию первой электронной вычислительной машины ENIAC. Около года проект пролежал без движения, пока им не заинтересовалась Баллистическая исследовательская лаборатория армии США.

В 1943 году под руководством Д. Маучли и Д. Эккерта были начаты работы по созданию ENIAC, демонстрация состоялась 15 февраля 1946 года. Новая машина имела «впечатляющие» параметры: 18000 электронных ламп, площадь 90 × 15 м 2 , весила 30 т и потребляла 150 кВт. ENIAC работала с тактовой частотой 100 кГц и выполняла сложение за 0,2 мс, а умножение — за 2,8 мс, что было на три порядка быстрее, чем это могли делать релейные машины. По своей структуре ЭВМ ENIAC напоминала механические вычислительные машины.

Источник: smekni.com

Первые электронно-вычислительные машины

В последние десятилетия человечество вступило в компьютерный век. Умные и мощные компьютеры, базируясь на принципах математических действий, работают с информацией, руководят деятельностью отдельных станков и целых заводов, контролируют качество продуктов и различных изделий. В наше время компьютерная техника – это основа развития человеческой цивилизации. На пути к такому положению пришлось пройти короткий, но весьма бурный путь. И долгое время назывались эти машины не компьютерами, а вычислительными машинами (ЭВМ).

Классификация ЭВМ

По общей классификации ЭВМ распределяются на целый ряд поколений. Определяющими свойствами при отнесении устройств к конкретному поколению являются их отдельные структуры и модификации, такие требования к электронно-вычислительным машинам, как быстродействие, объем памяти, методики управления и способы переработки данных.

Разумеется, распределение ЭВМ будет в любом случае условным – существует большое число машин, которые по некоторым признакам считаются моделями одного поколения, а по другим – принадлежат к совершенно иному.

В итоге эти аппараты возможно причислить к несовпадающим этапам формирования моделей электронно-вычислительного типа.

В любом случае, совершенствование ЭВМ идет в рамках ряда этапов. И поколение ЭВМ каждого этапа обладает существенными отличиями друг от друга по элементным и техническим базам, определенному обеспечению конкретного математического типа.

Первое поколение ЭВМ

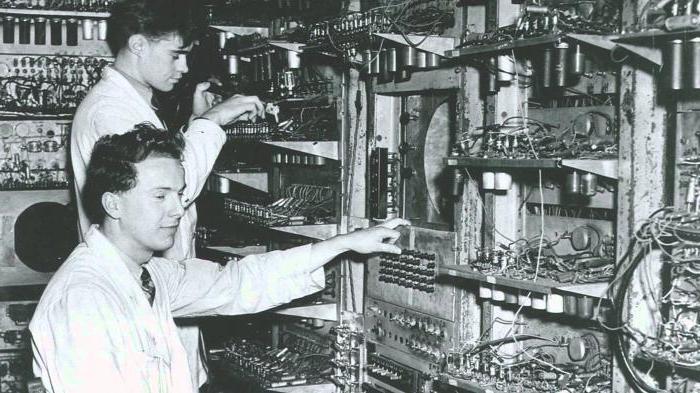

Поколение 1 вычислительных машин развивалось в первые послевоенные годы. Создавались не очень мощные электронно-вычислительные машины, базирующиеся на лампах электронного типа (таких же, как и во всех телевизорах моделей тех лет). В какой-то мере это был этап становления подобной техники.

Первые вычислительные машины считались экспериментальными типами аппаратов, которые формировались для анализа существующих и новых концепций (в разных науках и в некоторых сложных производствах). Объем и масса компьютерных машин, которые были довольно-таки велики, нередко требовали очень больших помещений. Сейчас это кажется сказкой давно прошедших и даже не совсем реальных лет.

Введение данных в машины первого поколения шло способом загрузки перфокарт, а программное руководство последовательностями решений функций проводилось, к примеру, в ENIAC – способом ввода штекеров и форм наборной сферы.

Несмотря на то, что такой способ программирования оттягивал большой объем времени для того, чтобы подготовить агрегат, для подключений на наборных полях блоков машин он предоставлял все возможности для демонстрации математических «способностей» ENIAC’а, и с существенной выгодой обладал отличиями от способа программной перфоленты, которая подходит для аппаратов релейного типа.

Принцип «мышления»

Сотрудники, которые работали на первых вычислительных машинах, не отрывались, были возле машин постоянно и проводили наблюдение за эффективностью работы имеющихся электронных ламп. Но стоило только выйти из строя хотя бы одной лампе, ENIAC мгновенно поднимался, все в спешке проводили поиск сломавшейся лампы.

Ведущей причиной (хотя и приблизительной) весьма нередкой замены ламп была следующая: нагревание и сияние ламп притягивали насекомых, они залетали во внутренний объем аппарата и «помогали» созданию короткого электрического замыкания. То есть первое поколение этих машин было очень уязвимым к внешним воздействиям.

Если представить, что эти предположения могли быть правдой, то понятие «жучки» («баги»), под которым разумеются ошибки и промахи в программном и аппаратном компьютерном оборудовании, получает уже совсем иное значение.

Ну, а если лампы машины были в рабочем состоянии, обслуживающий персонал мог провести настройку ENIAC на другую задачу, переставив вручную подключения примерно шести тысяч проводов. Все эти контакты было необходимо опять переключать, когда возникала задача другого типа.

Серийные машины

Первой электронно-вычислительной машиной, которая начала выпускаться серийно, была UNIVAC. Он стал первым видом электронного цифрового компьютера многоцелевого назначения. UNIVAC, создание которого датируется 1946-1951 гг., требовал периода сложений 120 мкс, общих умножений – 1800 мкс и делений – 3600 мкс.

Такие машины требовали большой площади, много электроэнергии и имели значительное количество ламп электронного вида.

В частности, советская электронно-вычислительная машина «Стрела» обладала 6400 этих ламп и 60 тысяч экземпляров диодов полупроводникового типа. Скорость быстродействия подобного поколения ЭВМ не была выше двух-трех тысяч действий в секунду, размеры оперативной памяти оказались не больше двух Кб. Лишь агрегат «М-2» (1958 г.) достиг оперативной памяти около четырех Кб, а скорость быстродействия машины достигла двадцати тысяч действий в секунду.

ЭВМ второго поколения

В 1948 г. нескольким учеными и изобретателями Запада был получен первый работающий транзистор. Это был механизм точечно-контактного вида, в котором три тонких металлических проводка контактировали с полоской из поликристаллического материала. Следовательно, семейство ЭВМ совершенствовались уже в те годы.

Первые модели выпущенных компьютеров, которые действовали на базе транзисторов, указывают на свое появление на последнем отрезке 1950-х гг., а лет через пять появились внешние формы цифровой вычислительной машины с существенно расширенными функциями.

Особенности архитектуры

Одним из важных принципов работы транзистора служит то, что он в единственном экземпляре сможет провести определенную работу за 40 обычных ламп, и даже тогда он сохранит более высокую скорость функционирования. Машина выделяет минимальный объем теплоты, и почти не будет пользоваться электрическими источниками и энергией. В связи с этим, требования к персональным электронно-вычислительным машинам выросли.

Параллельно с постепенной заменой обычных ламп электрического типа на эффективные транзисторы шел рост улучшения методики сохранения имеющихся данных. Идет расширение объема памяти, а магнитная модифицированная лента, которая впервые была использована в ЭВМ первого поколения UNIVAC, начала совершенствоваться.

Надо отметить, что в середине шестидесятых годов прошлого столетия использовался метод сохранения данных на дисках. Существенные продвижения в использовании компьютеров дали возможность получить скорость в миллион операций в одну секунду! В частности, к обычным транзисторным компьютерам второго поколения электронно-вычислительных машин можно причислить «Стретч» (Великобритания), «Атлас» (США). В то время СССР также производил высококачественные образцы ЭВМ (в частности «БЭСМ-6»).

Выпуск ЭВМ, которые созданы на базе транзисторов, послужил причиной сокращения их объема, веса, затрат электричества и стоимости машин, также улучшились надежность и эффективность. Это дало возможность увеличить число пользователей и перечень решаемых задач. С учетом признаков, которыми отличалось второе поколение ЭВМ, разработчики таких машин принялись конструировать алгоритмические формы языков для инженерно-технического (в частности, АЛГОЛ, ФОРТРАН) и хозяйственного (в частности, КОБОЛ) типа расчетов.

Гигиенические требования к электронно-вычислительным машинам также возрастают. В пятидесятые произошел очередной прорыв, но все же до современного уровня еще было далеко.

Важность ОС

Но даже в это время ведущей из задач технологий работы вычислительных машин было проведение сокращения ресурсов – рабочего времени и объема памяти. Для решения этой проблемы тогда начали конструировать прототипы нынешних операционных систем.

Типы первых операционных систем (ОС) давали возможность улучшать автоматизацию работы пользователей ЭВМ, которая была направлена на выполнение определенных задач: ввод в машину данных программ, вызовы нужных трансляторов, вызовы необходимых для программы современных библиотечных подпрограмм и т.д.

Поэтому, кроме программы и различной информации, в ЭВМ второго поколения надо было оставлять еще и особую инструкцию, где были указаны этапы обработки и перечень данных о программе и ее разработчиках. После этого в машины стали вводить параллельно определенное число заданий для операторов (комплекты с заданиями), в этих формах операционных систем надо было разделить виды ресурсов ЭВМ между определенными формами заданий – появился мультипрограммный способ работы для изучения данных.

Третье поколение

За счет разработки технологии создания интегральных микросхем (ИС) вычислительных машин удалось получить ускорение быстродействия и степени надежности существующих полупроводниковых схем, а также очередное сокращение их габаритов, использованной величины мощности и цены.

Интегральные формы микросхем теперь начали делать из фиксированного комплекта деталей электронного типа, которые были поставлены в прямоугольных вытянутых пластинах кремния, и имели длину одной стороны не более 1 см. Такой тип пластины (кристаллов) кладут в пластмассовый корпус малых объемов, размеры в нем можно вычислять лишь с помощью выделения т.н. «ножек».

Из-за этих причин темпы развития ЭВМ начали стремительно возрастать. Это позволило не только улучшить качество работы и уменьшить стоимость таких машин, но и сформировать аппараты малого, простого, недорого и надежного массового типа – мини-ЭВМ. Эти машины сначала были предназначены для решения узкотехнических задач в разных упражнениях и методиках.

Ведущим моментом в те годы считались возможности унификации машин. Третье поколение ЭВМ создается с учетом совместимых отдельных моделей разных типов. Все остальные ускорения в развитии математических и различных программных обеспечений содействуют формированию программ пакетной формы для решаемости стандартных задач проблемно сориентированного программного языка. Тогда впервые появляются программные пакеты – формы операционных систем, на которых и развивается третье поколение ЭВМ.

Четвертое поколение

Активное совершенствование электронных устройств вычислительных машин способствовало появлению больших интегральных схем (БИС), где каждый кристалл содержал несколько тысяч деталей электрического типа. Благодаря этому стали производиться очередные поколения ЭВМ, элементная основа которых получила больший объем памяти и сокращенные циклы реализации команд: пользование байтов памяти в одной машинной операции стало значительно уменьшаться. Но, поскольку затраты на программирование почти не уменьшились, то на первый план вышли задачи сокращения ресурсов чисто человеческого, а не машинного типа, как раньше.

Производились операционные системы очередных видов, которые давали возможность операторам производить усовершенствование своих программ непосредственно за дисплеями ЭВМ, это упростило работу пользователей, вследствие чего в скором времени и появились первые разработки новой программной базы. Такой способ абсолютно противоречил теории начальных этапов информационных разработок, которые применяли ЭВМ первого поколения. Теперь ЭВМ стали использоваться не просто для записи больших объемов информации, но и для автоматизации и машинизации самых разных сфер деятельности.

Изменения в начале семидесятых

В 1971 году была выпущена большая интегральная схема вычислительных машин, где находился весь процессор ЭВМ обычных архитектур. Теперь оказалось возможным расположить в одной большой интегральной схеме почти все схемы электронного типа, которые не были сложными в типичной архитектуре ЭВМ. Так, выросли возможности массовых выпусков обычных устройств по небольшим ценам. Это и было новое, четвертое поколение ЭВМ.

С этого времени производилось много недорогих (использовались в компактных клавишных ЭВМ) и управляющих схем, которые умещались на одной либо нескольких крупных интегральных платах, имеющих процессоры, достаточные объемы оперативной памяти и структуру связей с датчиками исполнительного вида в механизмах управления.

Программы, которые работали с регулированием бензина в двигателях автомобилей, с передачей определенной электронной информации или с фиксированными режимами стирки белья, внедрялись в память ЭВМ или при использовании различного вида контроллеров, или прямо на предприятиях.

На семидесятые годы пришлось начало производства универсальных вычислительных систем, которые объединяли процессор, большой объем памяти, схемы разных сопряжений с механизмом ввода-вывода, расположенных в общей большой интегральной схеме (так называемые однокристальные ЭВМ) или, в других вариантах, больших интегральных схемах, расположенных на общей плате печатного типа. В итоге, когда четвертое поколение ЭВМ получило массовое распространение, началось повторение положения, сложившегося в шестидесятых, когда скромные мини-ЭВМ производили часть работ в крупных универсальных ЭВМ.

Свойства ЭВМ четвертого поколения

Электронно-вычислительные машины четвертого поколения были сложными и имели разветвленные возможности:

- обычный мультипроцессорный режим;

- программы параллельно-последовательного вида;

- высокоуровневые виды компьютерных языков;

- возникновение первых сетей ЭВМ.

Развитие технических возможностей этих устройств ознаменовалось такими положениями:

- Обычное опоздание сигнала на 0,7 нс./в.

- Ведущий вид памяти – типовой полупроводниковый. Период выработок информации из памяти подобного типа – 100–150 нс. Память – 1012–1013 символов.

Применение аппаратной реализации оперативных систем

Модульные системы начали применяться и для средств программного типа.

Впервые персональная электронно-вычислительная машина была создана весной 1976 г. На базе интегральных 8-битных контроллеров обычной схемы электронной игры, ученые произвели обычную, запрограммированную на языке BASIC, машину игрового типа «Apple», которая получила большую популярность. В начале 1977 г. появилась фирма Apple Comp., и началось производство первых на Земле персональных вычислительных машин Apple. История этого уровня ЭВМ выделяет это событие как самое важное.

В наши дни фирма Apple производит персональные компьютеры Macintosh, которые по многим параметрам превосходят образцы моделей IBM PC. Новые модели Apple отличаются не только исключительным качеством, но и обширными (по современным меркам) возможностями. Разработана также специальная операционная система для компьютеров от Apple, которая учитывает все их исключительные особенности.

Пятый вид поколения ЭВМ

В восьмидесятых процесс развития ЭВМ (поколения ЭВМ) входит в новый этап – машины пятого поколения. Появление этих аппаратов связывают с развитием микропроцессоров. С позиции системных построений характерны абсолютная децентрализация работы, а рассматривая программные и математические базы, – передвижение на уровень работы в программной структуре. Вырастает организация работы электронно-вычислительных машин.

Эффективность пятого поколения ЭВМ – сто восемь-сто девять операций за одну секунду. Для этого вида машин характерна многопроцессорная система, находящаяся на микропроцессорах ослабленных типов, которых используется сразу множественное число. Сейчас появляются электронно-вычислительные виды машин, которые нацелены на высокоуровневые виды компьютерных языков.

Источник: fb.ru

Провозвестники компьютерной эры

Впервые состав и назначение функциональных средств автоматической вычислительной машины определил в 1834 г. английский математик и экономист Ч. Бэббидж (1792—1871) в своем неосуществленном проекте аналитической машины. Проект содержал более 200 чертежей различных узлов. Нужно особо отметить такие механические составные части, как хранилище для чисел (в современном понятии — память); устройство для производства арифметических действий над числами (Бэббидж назвал его «фабрикой»); устройство, управляющее операциями машины в нужной последовательности, включая перенос чисел из одного места в другое (Бэббидж не дал названия этой части, теперь это устройство управления); устройство для ввода и вывода чисел.

С 1834 г. и до конца жизни Бэббидж работал над проектом аналитической машины, не пытаясь построить ее. Только в 1906 г. сын Ч. Бэббиджа выполнил демонстрационные модели некоторых частей машины [58, с. 110]. Если бы аналитическая машина была завершена, то, по оценкам Бэббиджа, на сложение и вычитание потребовалось 2 с, на умножение и деление — 1 мин [58, с. 75].

Что касается возможности существования такой машины, то можно привести слова одного из пионеров ЭВМ М. Уилкса: «В лучшем случае она будет часто ломаться. Но это же можно сказать о ранних электронных компьютерах, которые были построены спустя 100 лет» [2]. Бэббидж не составил полного описания своей машины и методов ее использования. Тем не менее в 1842 г. в Женеве была опубликована небольшая рукопись итальянского военного инженера «Как только аналитическая машина начнет свое существование, она неизбежно станет элементом, определяющим будущее развития науки».

Ч. Бэббидж Л. Ф. Менабреа «Очерк об аналитической машине, изобретенной Чарлзом Бэббиджем», написанная на основе лекций, прочитанных Бэббиджем в 1840 г. в Турине. Рукопись Менабреа с одобрения Бэббиджа перевела на английский язык его ученица и помощница, дочь поэта Дж. Г. Байрона, Ада Лавлейс, сопроводив перевод подробнейшими комментариями, которые по сути своей были посвящены проблемам использования аналитической машины, т. е., собственно говоря, проблемам программирования. Поэтическое восприятие мира передалось ей от отца. «Аналитическая машина ткет алгебраические образы» — эти слова принадлежат гра¬фине Лавлейс. При участии Бэббиджа она составила первые программы для решения систем двух линейных уравнений и для вычисления чисел Бернулли.

Аналитическая машина Бэббиджа (модель, восстановленная по чертежам)

Заслуги Бэббиджа и Лавлейс трудно переоценить, они стали провозвестниками компьютерной эры, наступившей только через столетие. Их вклад в вычислительную науку значителен. В чем суть их достижений?

Во-первых, главное — это предложенная Бэббиджем идея программного управления* процессом вычислений. Во-вторых, предполагалось использование перфокарт для ввода и вывода данных и для целей управления, а также для обмена и передачи чисел в самой машине. В-третьих, изобретена система предварительного переноса для ускорения вычислений. В-четвертых, применен способ изменения хода вычислений, который в дальнейшем получил название команды условного перехода. В-пятых, введены понятия циклов операций и рабочих ячеек.

Надо также отметить, что в творческом наследии Бэббиджа и комментариях Лавлейс мы находим наметки таких понятий, как подпрограмма и библиотека подпрограмм, модификация команд и индексный регистр, которые стали употребляться только в 50-х годах XX в. Кстати сказать, термин «библиотека» впервые был введен Бэббиджем, а термины программирования «рабочая ячейка», «цикл» предложила первая в мире программистка А. Лавлейс [3].

После Бэббиджа значительный вклад в технику автоматизации обработки информации внес американский изобретатель Г. Голлерит. Голлерит является основоположником счетно-перфорационной техники — непосредственной предшественницы релейных машин Занимаясь в 80-х годах прошлого столетия вопросами обработки статистических данных (данных переписи населения), он создал систему, автоматизирующую процесс обработки. Голлерит впервые (1890 г.) построил ручной перфоратор, который был использован для нанесения цифровых данных на перфокарты (на карте пробивались отверстия), и ввел механическую сортировку для раскладки этих перфокарт в зависимости от места пробивок. Им построена суммирующая машина, названная табулятором, которая прощупывала отверстия на перфокартах, воспринимала их как соответствующие числа и подсчитывала эти числа. Носитель данных Голлерита — 80-колонная перфокарта — не претерпела существенных изменений до настоящего времени.

Машины Голлерита были использованы в обработке данных переписи в США, Австрии, Канаде, Норвегии и в других странах [2]. Они использовались при первой Всероссийской переписи населения в 1897 г., причем Голлерит приезжал в Россию для организации этой работы. В 1896 г. Голлерит основал всемирно известную фирму Computer Tabulating Recording, специализирующуюся на выпуске счетно-перфорационных машин и перфокарт, которые стали широко применяться на транспорте, в торговле, в статистических управлениях, в страховых обществах и т. п. В дальнейшем эта фирма была преобразована в фирму International Business Machines (IBM), которая ныне, как известно, является крупнейшим разработчиком вычислительных систем. Заметим, что Г. Айкен, автор одной из первых действующих вычислительных машин с программным управлением («Марк-1», 1944 г.), создавал свою машину на базе стандартных деталей перфорационных устройств, выпускавшихся в то время фирмой IBM [2].

Развитие счетно-перфорационных машин происходило сравнительно медленно: автоматическая загрузка перфокарт была введена в 1900 г., первые печатающие и накапливающие табуляторы были изобретены в 1913 г. В 1929 г. советский изобретатель Г. Лозовский создал первую в мире конструкцию итогового перфоратора, а в 1934—1935 гг. В. Агаповым (тоже СССР) были разработаны принципы использования фотоэлемента в перфорационных устройствах [4, с. 6].

Наиболее часто на ЭВМ выполняются комбинаторные задачи, и в частности задачи сортировки. Сортировка, как известно, далеко не тривиальна как с практической, так и с теоретической точки зрения. Так вот, поиск истоков современных методов сортировки приводит нас к машинам Голлерита, а именно к его сортировальной машине. Принципы работы сортировочной машины легли в основу поразрядной сортировки, используемой в электронных машинах.

Двенадцатипозиционный двоичный код ЕС ЭВМ для пробивки перфокарт восходит опять же к Г. Голлериту. В ФОРТРАНе, широко распространенном языке программирования, для вывода на печать сообщений, являющихся комментариями к полученным результатам, используется специальный тип спецификации оператора FORMAT, называемый спецификацией Голлерита.

А были ли в докомпьютерный период ученые и изобретатели, которые пытались создать то, что не удалось Бэббиджу? Один из них — дублинский бухгалтер П. Лудгейт, который в 1903 г. спроектировал аналитическую машину.

Его арифметическое и запоминающее устройства настолько отличались от соответствующих узлов конструкции Бэббиджа, что не остается никакого сомнения в том, что он работал самостоятельно. Лудгейт пошел дальше Бэббиджа — он понял значение условных переходов и впервые ввел трехадресные команды, а также разработал принцип распределения адресов по ячейкам запоминающего устройства [5].

Неизвестно, когда Лудгейт узнал о принципиальных особенностях машины Бэббиджа, но, вероятно, эти принципы способствовали созданию механизма управления последовательностью действий — работа его машины управлялась с помощью перфоленты. Кроме того, изобретатель предусмотрел в своей машине возможность автоматической распечатки результатов вычислений. О работе над аналитической машиной Лудгейта мы знаем немного. Пожалуй, кроме опубликованной рукописи с планом постройки этой машины [5], сведений о ее практической реализации мы не имеем.

Испанский инженер и изобретатель Л. Торрес де Кеведо также известен своими работами по созданию аналитической машины. Наиболее важной опубликованной его работой были «Очерки по автоматике», в которых он впервые употребил термин «автоматика». В этой работе (1914 г.) автор приводит схематический план своего проекта машины, используя достижения электромеханики тех лет. Машина имела устройство программного управления и схему условного перехода. Другой вариант схемы электромеханической аналитической вычислительной машины он создал в 1920 г. В этом варианте впервые предпринята попытка представления чисел в форме с «плавающей запятой».

Известны и другие попытки создания аналитической машины. Например, французский ученый Л. Куффиньял в 1938 г. описал двоичное электромеханическое устройство с программным управлением.

Аркадий Петрович Частиков

«Вычислительная техника и ее применение» 1988/1

Источник: www.boatanchor.ru