Организация ЛВС на предприятии дает возможность распределить ресурсы ПК по отдельным функциональным сферам деятельности и изменить технологию обработки данных в направлении децентрализации.

Распределенная обработка данных имеет следующие преимущества:

- возможность увеличения числа удаленных взаимодействующих пользователей, выполняющих функции сбора, обработки, хранения и передачи информации;

- снятие пиковых нагрузок с централизованной базы путем распределения обработки и хранения локальных баз на разных персональных компьютерах;

- обеспечение доступа пользователей к вычислительным ресурсам ЛВС;

- обеспечение обмена данными между удаленными пользователями.

При распределенной обработке производится работа с базой данных, т. е. представление данных , их обработка. При этом работа с базой на логическом уровне осуществляется на компьютере клиента, а поддержание базы в актуальном состоянии — на сервере.

Выделяют локальные и распределенные базы данных :

Клиент-серверная архитектура в картинках

| Локальная база данных — это база данных, которая полностью располагается на одном ПК. Это может быть компьютер пользователя или сервер | Распределенная база данных характеризуется тем, что может размещаться на нескольких ПК, чаще всего в роли таких ПК выступают серверы |

В настоящее время созданы базы данных по всем направлениям человеческой деятельности: экономической, финансовой, кредитной, статистической, научно-технической, маркетинга, патентной информации, электронной документации и т. д.

Создание распределенных баз данных было вызвано двумя тенденциями обработки данных, с одной стороны — интеграцией, а с другой — децентрализацией.

Интеграция обработки информации подразумевает централизованное управление и ведение баз данных.

Децентрализация обработки информации обеспечивает хранение данных в местах их возникновения или обработки, при этом скорость обработки повышается, стоимость снижается, увеличивается степень надежности системы.

Доступ пользователей к распределенной базе данных (РБД) и администрирование осуществляется с помощью системы управления распределенной базой данных, которая обеспечивает выполнение следующих функций:

- автоматическое определение компьютера, хранящего требуемые в запросе данные;

- декомпозицию распределенных запросов на частные подзапросы к базе данных отдельных ПК;

- планирование обработки запросов;

- передачу частных подзапросов и их исполнение на удаленных персональных компьютерах;

- прием результатов выполнения частных подзапросов;

- поддержание в согласованном состоянии копий дублированных данных на различных ПК сети;

- управление параллельным доступом пользователей к РБД;

- обеспечение целостности РБД.

Распределенная обработка данных реализуется с помощью технологии «клиент- сервер «.

Эта технология предполагает, что каждый из компьютеров сети имеет свое назначение и выполняет свою определенную роль. Одни компьютеры в сети владеют и распоряжаются информационно-вычислительными ресурсами (процессоры, файловая система , почтовая служба, служба печати , база данных ), другие имеют возможность обращаться к этим службам, пользуясь их услугами.

Рассматриваемая технология определяет два типа компонентов: серверы и клиенты.

Сервер — это объект , предоставляющий сервис другим объектам сети по их запросам. Сервис — это процесс обслуживания клиентов.

Сервер работает по заданиям клиентов и управляет выполнением их заданий. После выполнения каждого задания сервер посылает полученные результаты клиенту, пославшему это задание.

Сервисная функция в архитектуре «клиент- сервер » описывается комплексом прикладных программ, в соответствии с которым выполняются разнообразные прикладные процессы.

Клиенты — это рабочие станции, которые используют ресурсы сервера и предоставляют удобные интерфейсы пользователя. Интерфейсы пользователя — это процедуры взаимодействия пользователя с системой или сетью.

Клиент является инициатором и использует электронную почту или другие сервисы сервера. В этом процессе клиент запрашивает вид обслуживания, устанавливает сеанс , получает нужные ему результаты и сообщает об окончании работы.

Один из основных принципов технологии «клиент- сервер » заключается в разделении функций стандартного интерактивного приложения на три группы, имеющие различную природу:

| Первая группа | Это функции ввода и отображения данных |

| Вторая группа | Это прикладные операции обработки данных, характерные для решения задач данной предметной области (например, для банковской системы — открытие счета, перевод денег с одного счета на другой и т. д.) |

| Третья группа | Это операции хранения и управления информационно-вычислительными ресурсами (базами данных, файловыми системами и т. д.) |

В соответствии с этой классификацией в любом приложении выделяются следующие логические компоненты:

- компонент представления, реализующий функции первой группы;

- прикладной компонент, поддерживающий функции второй группы;

- компонент доступа к информационным ресурсам, поддерживающий функции третьей группы.

Выделяют четыре модели реализации технологии «клиент- сервер «, представленные на рис. 6.11.

Рис. 6.11. Модели реализации технологии «клиент-сервер»

Модель файлового сервера представляет наиболее простой случай распределенной обработки данных. Один из компьютеров в сети считается файловым сервером и предоставляет другим компьютерам услуги по обработке файлов. Файловый сервер играет роль компонента доступа к информационным ресурсам (т. е. к файлам). На других ПК в сети функционирует приложения, в которых совмещены компонент представления и прикладной компонент . Использование файловых серверов предполагает, что вся обработка данных выполняется на рабочей станции, а сервер лишь выполняет функции накопителя данных и средств доступа ( рис. 6.12).

увеличить изображение

Рис. 6.12. Модель файлового сервера

К недостаткам технологии данной модели относят низкий сетевой трафик (передача множества файлов, необходимых приложению), небольшое количество операций манипуляции с данными (файлами), отсутствие адекватных средств безопасности доступа к данным (защита только на уровне файловой системы) и т. д.

Модель доступа к удаленным данным существенно отличается от модели файлового сервера методом доступа к информационным ресурсам. В этой модели компонент представления и прикладной компонент также совмещены и выполняются на компьютере-клиенте. Доступ к информационным ресурсам обеспечивается операторами специального языка ( SQL , если речь идет о базах данных) или вызовами функций специальной библиотеки.

Запросы к информационным ресурсам направляются по сети серверу базы данных , который обрабатывает и выполняет их, возвращая клиенту не файлы, а необходимые для обработки блоки данных, которые удовлетворяют запросу клиента ( рис. 6.13).

увеличить изображение

Рис. 6.13. Модель доступа к удаленным данным

Основное достоинство модели доступа к удаленным данным заключается в унификации интерфейса «клиент- сервер » в виде языка SQL и широком выборе средств разработки приложений. К недостаткам можно отнести существенную загрузку сети при взаимодействии клиента и сервера посредством SQL -запросов и невозможность администрирования приложений, т. к. в одной программе совмещаются различные по своей природе функции (представления данных и прикладного компонента).

Модель сервера баз данных основана на механизме хранимых процедур. Процедуры хранятся в словаре базы данных , разделяются между несколькими клиентами и выполняются на том же компьютере, где функционирует SQL — сервер . В этой модели компонент представления выполняется на компьютере-клиенте, в то время как прикладной компонент оформлен как набор хранимых процедур и функционирует на компьютере-сервере базы данных . Там же выполняется компонент доступа к данным, т. е. ядро СУБД ( рис. 6.14).

увеличить изображение

Рис. 6.14. Модель сервера без данных

Достоинства модели сервера баз данных:

- возможность централизованного администрирования прикладных функций;

- снижение трафика (вместо SQL-запросов по сети направляются вызовы хранимых процедур);

- экономия ресурсов компьютера за счет использования единожды созданного плана выполнения процедуры.

Основной недостаток модели сервера баз данных является ограниченность средств написания хранимых процедур, представляющих собой разнообразные процедурные расширения SQL . Сфера их использования ограничена конкретной СУБД из-за отсутствия возможности отладки и тестирования разнообразных хранимых процедур.

Модель сервера приложений позволяет помещать прикладные программы на отдельные серверы приложений. Программа , выполняемая на компьютере-клиенте, решает задачу ввода и отображения данных, т. е. реализует операции первой группы. Прикладной компонент реализован как группа процессов , выполняющих прикладные функции, и называется сервером приложения. Доступ к информационным ресурсам, необходимым для решения прикладных задач, обеспечивается так же, как в модели доступа к удаленным данным, т. е. прикладные программы обращаются к серверу базы данных с помощью SQL -запросов ( рис. 6.15).

увеличить изображение

Рис. 6.15. Модель сервера приложений

Технологии «клиент- сервер » имеют следующие преимущества:

- позволяют организовывать сети с большим количеством рабочих станций;

- обеспечивают централизованное управление учетными записями пользователей, безопасностью и доступом, что упрощает сетевое администрирование;

- предоставляют эффективный доступ к сетевым ресурсам.

Наряду с преимуществами технология «клиент- сервер » имеет и ряд недостатков:

- неисправность сервера может сделать сеть неработоспособной, что влечет как минимум потерю сетевых ресурсов;

- требует квалифицированного персонала для администрирования;

- имеет более высокую стоимость сетей и сетевого оборудования.

Источник: intuit.ru

Функции системы. Программа выполняет следующие функции:

1. Ввод исходных данных с возможностью задания параметров как по каждой марке, так и по всему УТТ в целом.

2. Работа с проектами: сохранение и считывание вариантов исходных данных, редактирование справочных данных (нормативные данные по автомобилям).

3. Выполнение технологического расчета на основании исходных и справочных данных. Результаты выводятся для визуального ознакомления, а затем, по желанию пользователя, могут быть распечатаны на принтере или сохранены в текстовом формате RTF, редактируемым любым текстовым процессором для Windows.

4. Расчет техтрансфинплана для специальной нефтепромысловой техники, а также смешанного АТП для заданных марок автомобилей.

5. Параллельно обсчитываются две методики – для техники, наработка которой установлена в моточасах и километрах пробега.

6. Поддержка большого числа марок подвижного состава, включая семь подвидов спецтехники, грузовые автомобили, легковые автомобили и автобусы.

7. Информация различных типов располагается в закладках, что облегчает ее поиск и обработку.

Работа с программой

Установка программы

Дистрибутив программы поставляется на пяти 3,5” дискетах или CD-ROM диске. Для работы с программой потребуется компьютер Pentium, 16 мегабайт оперативной памяти и 10 мегабайт на жестком диске с предустановленной операционной системой Windows 95 и выше.

При установке программы возможны следующие варианты:

Вариант 1. Установка с дискеты

— вставьте дискету в 3,5” дисковод гибких дисков;

— в Windows нажмите на кнопку “Пуск”, затем отметьте “Выполнить”. В появившемся приглашении введите “a:setup.exe”.

— в мастере установки пошаговым способом предлагается вводить информацию о пользователе, каталоге установки;

— после копирования файлов будет предложено запустить программу.

Также вы можете запустить программу из папки “Трансфинплан” пункта “Программы” кнопки “Пуск”.

Вариант 2. Установка с CD-ROM

— вставьте диск в CD-ROM дисковод, Windows автоматически запустит программу инсталляции или

— в Windows нажмите на кнопку “Пуск”, затем отметьте “Выполнить”. В появившемся приглашении введите “d:setup.exe”, указывая букву дисковода CD-ROM на компьютере;

— дальнейшая установка проходит аналогично варианту 1, начиная с пункта 3.

По умолчанию программа предлагает данные пользователя, зарегестрировавшего Windows и каталог установки “C:Program Files Лаборатория специальной нефтепромысловой техники Трансфинплан”, создается папка “Трансфинплан” в главном меню.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Глава 1. Виды клиентов приложений

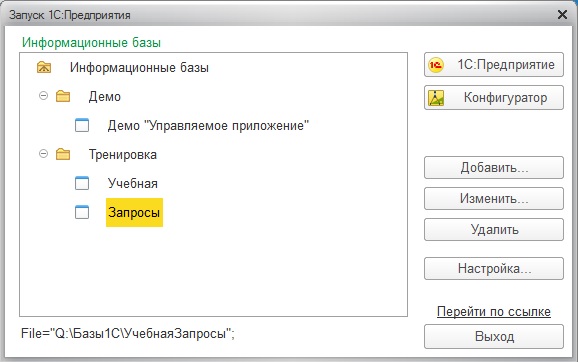

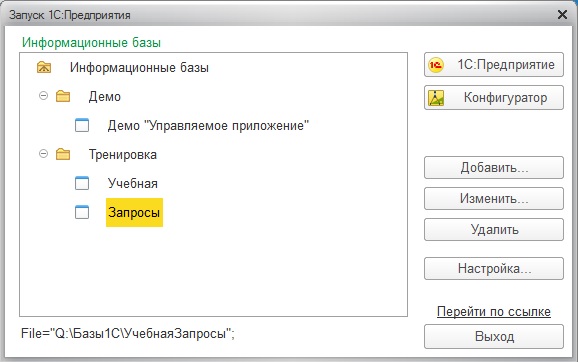

После того, как Вы установили платформу, создали пустую конфигурацию (или установили какую-нибудь учебную демо-конфигурацию), то при запуске стартера 1С Вы увидите две кнопки: «1С Предприятие» и «Конфигуратор» (для этого необходимо выделить какую-нибудь базу из списка, см. рис. 1.1.1).

Рис. 1.1.1. Стартер 1С

По большому счету это и есть два основных вида клиентских приложений.

Что же вообще такое клиентское приложение? Клиентское приложение — это программа, установленная на компьютере пользователя, которая осуществляет взаимодействие пользователя с системой «1С: Предприятий». По сути, мы имеем два основных вида программ, в которых может работать пользователь: это конфигуратор, где программист ведет разработку прикладного решения, и предприятие, где пользователь работает с данными и по алгоритмам, разработанным программистом. Так было в платформах 8.0 и 8.1. С появлением платформы 8.2, а потом и платформы 8.3, количество клиентских приложений увеличилось.

После выхода платформы 8.2, «1С: Предприятие» в режиме пользовательского приложения может работать в тонком и толстом клиенте, а также появился web-клиент, который позволяет работать с «1С: Предприятием» из web-браузера.

Итого, на данный момент существует четыре вида клиентских приложений:

- «Тонкий клиент»

- «Толстый клиент»

- Web-клиент

- Конфигуратор

Почему появилась необходимость разделения обычного клиентского приложения на три вида: «тонкий», «толстый» и web-клиент? Виной этому развитие технологий вообще и интернета в частности. Очень часто стала появляться необходимость в работе с «1С: Предприятием» через сеть интернет, и это стало накладывать определенные ограничения, поскольку пропускная способность сети интернет гораздо уже, чем обычной локальной сети. Поэтому те технологии платформы, которые существовали при редакциях 8.0 и 8.1, стали неприменимы в новых реалиях. Как следствие, была разработана платформа 8.2, в которой обычное приложение разделилось на три вида: «толстый», «тонкий» и web-клиент.

Разберем все виды клиентов подробнее.

«Тонкий клиент»

Начнем с «тонкого клиента». «Тонкий клиент» — это такой вид клиентского приложения «1С: Предприятия», под которым возможна работа по сети Интернет. По своей сути он только отображает данные на форме или в отчете, из «тонкого клиента» нет доступа к объектным типам, а также нельзя выполнять под ним запросы. Ресурсы устройства, на котором запущен тонкий клиент, используются только для вывода данных на экран дисплея, все вычисления, запросы и алгоритмы должны выполняться на стороне сервера. Под этим видом клиента нельзя работать в конфигураторе.

Этот вид клиентского приложения поставляется в виде отдельного дистрибутива, который так и называется «Тонкий клиент 1С:Предприятия для Windows», скачивается с сайта 1С (при наличии ИТС-подписки) и устанавливается на локальной машине. Исполняемый файл в операционной системе Windows называется 1Cv8с.exe.

«Тонкий клиент» может иметь связь с базой по протоколам TCP/IP, HTTP, HTTPS. Для того, чтобы тонкий клиент работал по протоколам HTTP и HTTPS, на стороне сервера должен быть установлен и настроен Web-сервер, например Apache или IIS. Причем самое интересное: web-сервер может взаимодействовать с «1С-Предприятием» как в файловом, так и в клиент-серверном режиме.

Разберем работу «тонкого клиента» по разными протоколами. Первым делом, начнем с привычного нам TCP/IP (кто не знает, это самый распространенный протокол работы локальной сети Ethernet). Возможны два варианта работы с тонким клиентом по сети Ethernet: клиент-серверный вариант и работа с файловой базой.

Рассмотрим оба этих варианта работы «1С: Предприятия»:

Файловый вариант применим, когда работает один или несколько пользователей в рамках небольшой сети, а также в том случае, когда не используются большие объемы данных или громоздкие вычисления. В этом варианте работы все данные расположены в одном файле 1Cv8.1CD, который так и называется – файловая база данных «1С: Предприятия». Схематически работу файлового варианта можно представить так:

Рис. 1.1.2 Схематичное представление работы файлового варианта

Клиент-серверный вариант имеет более сложную структуру. Он предназначен для работы большого числа пользователей и для громоздких вычислений массивных объемов данных. Всего у этого варианта три звена: клиент – это приложение, на котором ведет работу конечный пользователь; кластер серверов «1С: Предприятия» – это программа, которая обеспечивает взаимодействие клиента и системы управления базой данных; SQL — сервер (система управления базами данных) – специальная программа, предназначенная для организации базы данных и её хранения. Схематично можно представить так:

Рис. 1.1.3 Схематичное представление работы клиент-серверного варианта

Вернемся к «тонкому клиенту». Как было выше сказано, это клиентское приложение посредством протокола TCP/IP может работать как c вариантом файловой базы, так и с вариантом клиент-серверной архитектуры.

При файловом варианте работы (рис. 1.1.4) «тонкий клиент» взаимодействует непосредственно с файловой базой данных. При этом на стороне «тонкого клиента» организуется специализированная серверная среда, которая, по сути, эмулирует работу сервера. Эта специализированная серверная среда не выделяется отдельным процессом в операционной системе, а входит в процесс «тонкого клиента». Она берет на себя загрузку прикладной конфигурации и прочие серверные действия, необходимые для нормального функционирования «тонкого клиента».

В случае клиент-серверного варианта (рис 1.1.5) «тонкий клиент» напрямую взаимодействует с кластером серверов «1С:Предприятия» посредством локальной сети Ethernet. В этом варианте принципы работы точно такие же, как и для «толстого клиента».

Почему же нужно применять «тонкий клиент» при работе по локальной сети, когда для этого можно работать под «толстым клиентом»? Не всегда в локальной сети предприятия используются хорошие быстрые машины, способные на себя брать какие-то вычисления. Очень часто это могут быть «убитые в хлам» компьютеры, и в данном случае работа под «тонким клиентом» вполне оправдана. При работе в «тонком клиенте» по локальной сети проходят меньшие объемы данных, все вычисления ведутся на сервере, а не на локальной машине, и поэтому устанавливаются более низкие требования к производительности компьютеров, на которых запущен этот вид клиентского приложения (в том случае, когда используется клиент-серверный вариант работы базы).

Теперь перейдем к работе с «тонким клиентом» через сеть Internet. Работа с этим видом клиентского приложения посредством сети Internet возможна как в файловом варианте, так и в клиент-серверном варианте.

Но в обоих случаях, для её полноценного функционирования, на стороне сервера должен быть установлен и запущен web-сервер (Apache или IIS). При этом работает такая цепочка: «тонкий клиент» посредством протоколов HTTP и HTTPS взаимодействует с web-сервером, а web-сервер уже взаимодействует или напрямую с файловой базой данных (см рис. 1.1.6) или с кластером серверов «1С: Предприятия», а кластер серверов уже по знакомой нам схеме взаимодействует с SQL-сервером.

В этой книге мы не будем подробно разбирать механизмы настройки «тонкого клиента» и web-клиента для работы через интернет, а коснемся только общих моментов, для того чтобы Вам был понятен принцип действия.

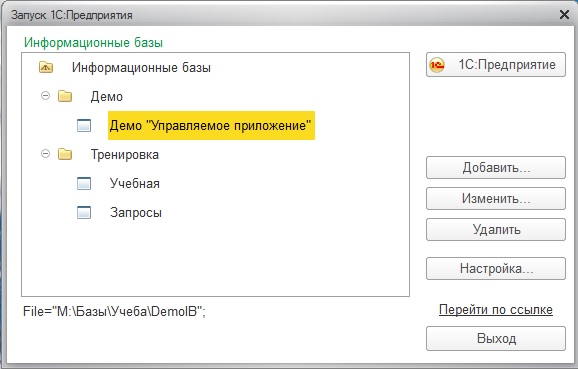

И последняя важная особенность «тонкого клиента»: под ним у Вас нет возможности работать с конфигуратором. Когда Вы запустите «тонкий клиент», то кнопка «конфигуратор» в стартере 1С будет отсутствовать (см. рис 1.1.8). В принципе, это логично: нет смысла давать доступа к «тяжелому» конфигуратору, когда у Вас ограничены ресурсы сети.

Рис. 1.1.8. Вид окна запуска «тонкого клиента»

Web-клиент

Следующий интересный вид клиента, который мы разберем, это web-клиент. Этот вид клиентского приложения необходим для работы только по сети Internet. Причем, если для работы «тонкого клиента» на локальной машине необходимо было устанавливать программное обеспечение, то для работы под web-клиентом этого делать не нужно.

Вся работа с данным клиентом может осуществляться посредством интернет-браузера (Mozilla, Opera, Internet Explorer и др.). Это очень удобный вид «тонкого клиента»: любой пользователь, в любой точке мира с любого устройства может запустить интернет-браузер, ввести адрес web-сервера, где опубликована база, и получить доступ к этой самой базе. Нет необходимости ни в скачивании, ни в установке какого-либо программного обеспечения.

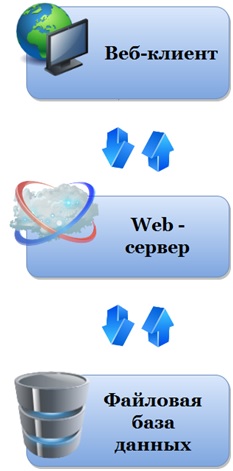

Web-клиент может работать как с обычной файловой базой, так и с клиент-серверной архитектурой. Единственно, что в обоих случаях, как и в случае работы «тонкого клиента» посредством сети Internet, необходимо на стороне сервера установить специальное программное обеспечение – web-сервер (как правило, это Apache или IIS).

Принципы работы web-клиента в случае файловой базы и клиент-серверной архитектуры представлены на рис. 1.1.9 и 1.1.10

|

|

| Рис. 1.1.9. Схема работы web-клиента в файловом варианте | Рис. 1.1.10. Схема работы web-клиента в клиент-серверном варианте |

«Толстый клиент»

«Толстый клиент» — это основной вид клиента, под которым можно осуществлять нормальную работу с «1С: Предприятием». Под этим видом клиента доступна практически вся функциональность, предоставляемая встроенным языком программирования 1С. Например, под ним можно работать с запросами и с прикладными типами.

Одна из особенностей «толстого клиента» то, что он поддерживает работу в обычном режиме, т.е. под «толстым клиентом» Вы можете запускать приложения, разработанные под платформами 8.1 и 8.0. – обычные приложения. А также в управляемых приложениях запускать обычные формы, что естественно нельзя сделать в «тонком клиенте».

Про обычные и управляемые приложения мы подробно поговорим в следующей главе.

«Толстый клиент» устанавливается обычным дистрибутивом и в операционной системе Windows запускается исполняемым файлом 1Cv8.exe.

Поскольку для работы с «толстым клиентом» необходимы значительные вычислительные мощности, то связываться с базой данных можно или напрямую, или посредством локальной сети Ethernet. Этот вид клиентского приложения может работать как с файловой базой данных, так и с клиент-серверной архитектурой (по протоколу TCP/IP).

В том случае, когда используется клиент-серверный вариант работы «толстого клиента» (рис. 1.1.13), то «толстый клиент» по локальной сети подключается к кластеру серверов «1С:Предприятия», а кластер серверов взаимодействует с SQL-сервером (СУБД). Причем кластер серверов и СУБД могут находиться на разных компьютерах, администратор имеет возможность их разнести, чтобы оптимизировать производительность серверов.

С файловой базой «толстый клиент» может работать как напрямую: файл базы расположен на том же компьютере, где установлен «толстый клиент», — так и по локальной сети (рис.1.1.12). В том случае, если идет взаимодействие с файловой базой данных по локальной сети, к ней должен быть предоставлен полный доступ через общий сетевой ресурс.

И как уже должно быть понятно, «толстый клиент» — это единственное пользовательское приложение, из которого Вы можете свободно открыть конфигуратор и вести разработку. Никакое другое пользовательское приложение «1С:Предприятия» это сделать не позволяет. Когда Вы запустите «толстый клиент», то в окне запуска увидите кнопку «Конфигуратор» (см. рис. 1.1.11).

Рис. 1.1.11 Окно запуска «толстого клиента»

|

|

| Рис. 1.1.12. Схема работы «толстого клиента» в файловом варианте | Рис. 1.1.13. Схема работы «толстого клиента» в клиент-серверном варианте |

И в заключение приведем таблицу, которая наглядно дает понять, чем отличаются эти три вида клиентских приложений: «толстый клиент», «тонкий клиент» и web-клиент.

| «Толстый клиент» | «Тонкий клиент» | Web-клиент | |

| Работа с конфигуратором | + | — | — |

| Работа по локальной сети Ethernet | + | + | + |

| Работа по сети Internet | — | + | + |

| Требуется установка дистрибутива | + | + | — |

| Работа с файловой базой | + | + | + |

| Работа с sql-сервером | + | + | + |

| Работа с обычными приложениями | + | — | — |

| Работа с управляемыми приложениями | + | + | + |

| Открытие обычных форм в управляемых приложениях | + | — | — |

Табл. 1.1.1 Отличия различных клиентских приложений.

Легкое и быстрое освоение программирования в 1С с помощью моих книг: «Программировать в 1С за 11 шагов» и «Основы разработки в 1С: Такси»

Уникальная авторская методика!

Иногда кажется, что изучить язык программирование в 1С сложно и трудно. В действительности программировать в 1С — легко. Помогут Вам легко и быстро освоить программирование в 1С мои книги: «Программировать в 1С за 11 шагов» и «Основы разработки в 1С: Такси»

Эта книга подойдёт тем, кто уже начал программировать и испытывает определенные сложности с этой темой и тем, кто уже давно программирует, но ни разу еще не работал с управляемыми формами 1С

- Без сложных технических терминов;

- Более 600 страниц практического материала;

- Каждый пример сопровождается рисунком (скриншот);

- Книга посылается на электронную почту в формате PDF. Можно открыть на любом устройстве!

Промо-код на скидку в 15% — 48PVXHeYu

Изучите программирование в 1С с помощью моей книги «Программировать в 1С за 11 шагов»

- Без сложных технических терминов.

- Более 700 страниц практического материала.

- Каждое задание сопровождается рисунком (скриншот).

- Сборник задач для домашней проработки.

- Книга написана понятным и простым языком — для новичка.

- Книга посылается на электронную почту в формате PDF. Можно открыть на любом устройстве!

Если Вам помог этот урок решить какую-нибудь проблему, понравился или оказался полезен, то Вы можете поддержать мой проект, перечислив любую сумму:

можно оплатить вручную:

Яндекс.Деньги — 410012882996301

Web Money — R955262494655

Вступайте в мои группы:

Источник: www.1s-up.ru