Есть три основных способа организации межкомпьютерной связи:

- объединение двух рядом расположенных компьютеров посредством специального кабеля;

- передача данных от одного компьютера к другому посредством модема с помощью проводных, беспроводных или спутниковых линий связи;

- объединение компьютеров в компьютерную сеть

Часто при организации связи между двумя компьютерами за одним компьютером закрепляется роль поставщика ресурсов (программ, данных и т.д.), а за другим — роль пользователя этих ресурсов. В этом случае первый компьютер называется сервером, а второй — клиентом или рабочей станцией. Работать можно только на компьютере-клиенте под управлением специального программного обеспечения.

Сервер (англ. serve — обслуживать) — это высокопроизводительный компьютер с большим объёмом внешней памяти, который обеспечивает обслуживание других компьютеров путем управления распределением дорогостоящих ресурсов совместного пользования (программ, данных и периферийного оборудования).

КАК РАБОТАЕТ ТОНКИЙ КЛИЕНТ?

| Клиент (иначе, рабочая станция) — любой компьютер, имеющий доступ к услугам сервера. |

| Компьютерная сеть (англ. ComputerNetWork, от net — сеть, и work — работа) — это система обмена информацией между компьютерами. Пользователи компьютерной сети получают возможность совместно использовать её программные, технические, информационные и организационные ресурсы. |

Компьютерная сеть представляет собой совокупность узлов (компьютеров, рабочих станций и др.) и соединяющих их ветвей.

Ветвь сети — это путь, соединяющий два смежных узла.

Узлы сети бывают трёх типов:

- оконечный узел — расположен в конце только одной ветви;

- промежуточный узел — расположен на концах более чем одной ветви;

- смежный узел — такие узлы соединены по крайней мере одним путём, не содержащим никаких других узлов.

Наиболее распространенные виды топологий сетей:

1. Линейная сеть. Содержит только два оконечных узла, любое число промежуточных узлов и имеет только один путь между любыми двумя узлами.

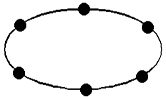

2. Кольцевая сеть. Сеть, в которой к каждому узлу присоединены две и только две ветви.

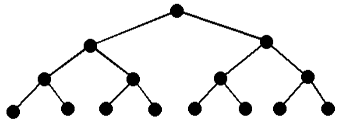

3. Древовидная сеть. Сеть, которая содержит более двух оконечных узлов и по крайней мере два промежуточных узла, и в которой между двумя узлами имеется только один путь.

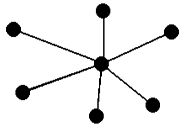

4. Звездообразная сеть. Сеть, в которой имеется только один промежуточный узел.

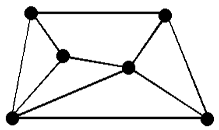

5. Ячеистая сеть. Сеть, которая содержит по крайней мере два узла, имеющих два или более пути между ними.

Тестировщик с нуля / Урок 11. Клиент-серверная архитектура. Веб-сайт, веб-приложение и веб-сервис

6. Полносвязанная сеть. Сеть, в которой имеется ветвь между любыми двумя узлами.

Важнейшая характеристика компьютерной сети — её архитектура.

В современном мире, переживающем информационный бум, всё большее значение приобретает проводная связь — телефония и интернет, которая позволяет людям не только общаться друг с другом на огромном расстоянии, но и пересылать за какие-то доли секунды огромные объёмы информации.

Существует несколько типов проводных линий связи:

1. медная витая пара проводов

2. коаксиальный кабель

3. волоконно-оптическая линия связи

Самой распространённой, дешёвой и простой в монтаже и последующем техническом обслуживании является витая пара. Волоконно-оптическая линия связи, напротив, является наиболее сложной и дорогостоящей.

Несмотря на бурное развитие в последние годы всевозможных средств беспроводной связи, таких, как мобильные или спутниковые телефоны, проводная связь, видимо, будет сохранять свои позиции ещё долгое время.

Основными преимуществами проводной связи перед беспроводной являются простота устройства линий связи и стабильность передаваемого сигнала (качество которого, например, практически не зависит от погодных условий).

Прокладка проводных (кабельных) линий связи для предоставления услуг телефонии и интернет, связана со значительными материальными затратами, а также представляет собой весьма трудоёмкий процесс. Однако, несмотря на подобные сложности, инфраструктура проводной связи постоянно обновляется и совершенствуется.

Беспроводные сетевые технологии группируются в три типа, различающиеся по масштабу действия их радиосистем, но все они с успехом применяются в бизнесе.

1. PAN (персональные сети) — короткодействующие, радиусом до 10 м сети, которые связывают ПК и другие устройства — КПК, мобильные телефоны, принтеры и т. п. С помощью таких сетей реализуется простая синхронизация данных, устраняются проблемы с обилием кабелей в офисах, реализуется простой обмен информацией в небольших рабочих группах. Наиболее перспективный стандарт для PAN — это Bluetooth.

2. WLAN (беспроводные локальные сети) — радиус действия до 100 м. С их помощью реализуется беспроводной доступ к групповым ресурсам в здании, университетском кампусе и т. п. Обычно такие сети используются для продолжения проводных корпоративных локальных сетей. В небольших компаниях WLAN могут полностью заменить проводные соединения. Основной стандарт для WLAN — 802.11.

3. WWAN (беспроводные сети широкого действия) — беспроводная связь, которая обеспечивает мобильным пользователям доступ к их корпоративным сетям и Интернету.

На современном этапе развития сетевых технологий, технология беспроводных сетей Wi-Fi является наиболее удобной в условиях, требующих мобильность, простоту установки и использования. Wi-Fi (от англ. wirelessfidelity — беспроводная связь) — стандарт широкополосной беспроводной связи, разработанный в 1997г. Как правило, технология Wi-Fi используется для организации беспроводных локальных компьютерных сетей, а также создания так называемых горячих точек высокоскоростного доступа в Интернет.

Будущее развития телекоммуникационных услуг в немалой степени заключается в грамотном сочетании проводной и беспроводной связи, где каждый вид связи будет использоваться там, где это наиболее оптимально.

Тема урока № 3:

Практическая работа №18

Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах.

1. Цель работы: научиться осуществлять поиск информации с помощью поисковых систем.

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер с выходом в Интернет.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Урок 1

Техника безопасности и организация рабочего места

Для работы компьютерных сетей требуются определенные аппаратные (технические) и программные средства.

Технические средства глобальной сети

Узлы компьютерной сети — компьютеры, объединенные в сеть. Среди них есть постоянно работающие в сети, выполняющие системные услуги и поддерживающие информационные сервисы. Они называются хост-компьютерами. ПК пользователя также становится узлом сети, но только на время подключения.

Каналы передачи данных по физическому принципу своего устройства делятся на проводные, беспроводные (радиоканалы) и оптические (оптоволоконные линии).

К проводным каналам относятся телефонные линии и различные виды электрических кабелей. Данные по проводным каналам передаются в виде электрических сигналов. Использование телефонных каналов (коммутируемых линий связи) удобно и дешево, поскольку система телефонной связи уже давно организована, налажена и охватывает весь мир.

Каждый раз для подключения пользователя к сети, ему нужно «дозваниваться» по определенному телефонному номеру. В другое время этот же канал используется для обычных телефонных разговоров. Для связи между постоянно действующими узлами сети могут применяться специально выделенные телефонные каналы.

Телефонные сети постепенно переходят на цифровую связь, но значительная часть телефонных каналов все еще использует передачу непрерывного (аналогового) электрического сигнала. Для того чтобы соединить компьютер с такой сетью, необходимо специальное устройство, которое называется модем (МОдулятор — ДЕМодулятор).

Модуляция — это преобразование данных из дискретной цифровой формы в аналоговую, которое производится при передаче информации в сеть. Такое преобразование называют цифро-аналоговым (ЦАП).

Демодуляция — это обратное, аналого-цифровое преобразование (АЦП), происходящее во время приема информации.

Схема связи между пользователем сети и хост-компьютером с помощью модема и телефонной линии показана на рис. 1.2. Скорость передачи данных по таким каналам находится в диапазоне от 14 до 56 Кбит/с.

Передача цифровых данных по электрическому кабелю может происходить со скоростями в десятки и сотни Мбит/с. В настоящее время большой популярностью пользуются каналы связи кабельного телевидения, которые используются в том числе и для компьютерных сетей.

Самую высококачественную связь поддерживают оптоволоконные каналы цифровой связи. Здесь скорость передачи данных измеряется десятками Гбит/с.

Спутниковые радиоканалы применяются для связи между узлами сети, удаленными на большие расстояния. Они могут поддерживать передачу данных со скоростями до 5 Мбит/с.

Для организации беспроводного подключения пользователей к сети в последнее время становится популярной технология Wi-Fi (от Wireless Fidelity, дословно: беспроводная точность воспроизведения). В ней используется радиосвязь в определенном диапазоне частот. Wi-Fi дает возможность пользователю поддерживать связь с узлом Wi-Fi-сети на расстояниях от нескольких десятков метров в помещении до нескольких сотен метров на открытом пространстве.

Что такое протоколы

В компьютерных сетях пользователи могут использовать различные марки компьютеров, типы модемов, линии связи, коммуникационные программы. Чтобы все это оборудование работало согласованно, работа сетей подчиняется специальным техническим соглашениям, которые называются протоколами.

Протоколы работы сети — это стандарты, определяющие формы представления и способы пересылки сообщений, процедуры их интерпретации, правила совместной работы различного оборудования.

Программное обеспечение сети.

Технология «клиент—сервер»

Обслуживанием сетевых информационных услуг занимается как компьютер пользователя, так и узловой компьютер, поддерживающий данный сервис. Для каждого сервиса (электронная почта, передача файлов, базы данных и др.) существует определенное программное обеспечение. Организация программного обеспечения, принятая в современных сетях, носит название технология «клиент—сервер».

Любая сетевая услуга на машине пользователя обслуживается программой, которая называется клиент-программой (или короче — клиентом); на узловом сервере эта услуга обеспечивается работой сервер-программы. Нередко слово «сервер» применяют не только по отношению к программному обеспечению, но и к компьютеру, на котором работает сервер-программа.

Программы «клиент» и «сервер» устанавливают связь между собой, и каждая из них выполняет свою часть работы по обслуживанию пользователя. Клиент-программа подготавливает запрос пользователя, передает его по сети, а затем принимает ответ. Сервер-программа принимает запрос, подготавливает ответную информацию и передает ее пользователю. При этом программы «клиент» и «сервер» используют общие протоколы, т. е. общаются между собой на одном и том же «сетевом языке».

Сервер-программа электронной почты организует рассылку по сети корреспонденции, передаваемой пользователем, а также прием в почтовый ящик поступающей информации.

Клиент-программу электронной почты обычно называют почтовой программой. Ее назначение — подготовка и отправка писем пользователя, получение поступающей корреспонденции из почтового ящика пользователя и выполнение ряда сервисных услуг.

Почтовая программа создает на магнитном диске машины пользователя следующие разделы:

• папки для хранения почтовой корреспонденции;

• адресный справочник.

Количество и названия папок, создаваемых разными почтовыми программами, могут быть разными. Практически всегда имеется следующий набор папок:

• «Входящие» — для хранения принятой корреспонденции;

• «Исходящие» — для хранения подготовленных, но еще не отправленных писем;

• «Отправленные» — для хранения отправленных писем.

В адресный справочник пользователь заносит электронные адреса своих постоянных корреспондентов.

Все клиент-программы обеспечивают пользователю электронной почты следующие режимы работы.

Настройка. В этом режиме устанавливаются необходимые параметры для правильной работы модема и почтовой программы. Обычно настройка производится во время подключения ПК пользователя к сети.

Просмотр почты. Во время просмотра можно отсортировать полученные письма (например, по дате отправления, по имени отправителя и т. д.) и выбрать письмо для просмотра.

В этом режиме помимо визуального просмотра письма можно выполнить следующие действия над письмами:

• удаление из папки;

• переписывание в файл;

• пересылка другому адресату;

• печать на принтере.

Подготовка/редактирование писем. Письмо подготавливается в специальном рабочем поле — бланке письма, который содержит адресную часть, место для краткой информации о письме, место для указания имен файлов, отправляемых с этим письмом. Для записи в бланке используется встроенный текстовый редактор. Заполнение адресной части можно осуществить выбором из списка адресов. Прилагаемые к письму файлы выбираются из каталогов диска.

Отправка электронной корреспонденции. В этом режиме подготовленное письмо отправляется по сети адресату, при этом можно использовать дополнительные услуги, например, уведомление о получении.

Коротко о главном

Техническими средствами сетей являются узлы компьютерной сети и каналы передачи данных.

Каналы передачи данных: проводные, беспроводные (радиоканалы), оптоволоконные линии.

Модем используется в том случае, если каналом связи является аналоговая телефонная линия.

Работа сетей подчиняется определенным протоколам — стандартам на представление и преобразование передаваемой по сетям информации.

Программное обеспечение узлового компьютера, обеспечивающее информационные услуги для пользователей сети, называется сервер-программой. На компьютере пользователя работают соответствующие клиент-программы (модель «клиент-сервер»).

Клиент-программа электронной почты дает возможность пользователю принимать и отправлять письма, просматривать полученную корреспонденцию, формировать текст письма, вести адресный справочник, вести почтовый архив.

Вопросы и задания

1. Что входит в технические средства компьютерных сетей?

2. Почему в качестве каналов связи в компьютерных сетях часто используются телефонные линии?

3. Что такое модем? Каково его назначение в сети?

4. Какие виды радиосвязи используются в компьютерных сетях?

5. Сколько символов текста можно передать за 5 секунд, используя телефонный канал, работающий со скоростью 56 Кбит/с?

6. Что такое протокол сети?

7. Что такое технология «клиент-сервер»?

8. Какую работу выполняет сервер-программа электронной почты?

9. Перечислите режимы работы клиент-программы электронной почты. Подготовьте презентацию.

Следующая страница Коллекция цифровых образовательных ресурсов

Источник: xn—-7sbbfb7a7aej.xn--p1ai

Клиент/серверные системы: клиенты, серверы, клиентские приложения, серверы баз данных.

Клиент-сервер (англ. Client-server) — сетевая архитектура, в которой устройства являются либо клиентами, либо серверами. Клиентом (front end) является запрашивающая машина (обычно ПК), сервером (back end) — машина, которая отвечает на запрос. Оба термина (клиент и сервер) могут применяться как к физическим устройствам, так и к программному обеспечению. В зависимости от того, как распределены логические компоненты приложения между клиентами и серверами, различают четыре модели архитектуры клиент-сервер:

— модель «сервер приложений».

В информационных технологиях клиент — это аппаратный или программный компонент вычислительной системы, посылающий запросы серверу. Программа, являющаяся клиентом, взаимодействует с сервером, используя определенный протокол. Она может запрашивать с сервера какие-либо данные, манипулировать данными непосредственно на сервере, запускать на сервере новые процессы и т. п. Полученные от сервера данные клиентская программа может предоставлять пользователю или использовать как-либо иначе, в зависимости от назначения программы. Программа-клиент и программа-сервер могут работать как на одном и том же компьютере, так и на разных. Во втором случае для обмена информацией между ними используется сетевое соединение.

Тем не менее, не всегда под клиентом подразумевается компьютер со слабыми вычислительными ресурсами. Чаще всего понятия «клиент» и «сервер» описывают распределение ролей при выполнении конкретной задачи, а не вычислительные мощности. На одном и том же компьютере могут одновременно работать программы, выполняющие как клиентские, так и серверные функции.

Функции клиентского приложения и сервера баз данных при обработке запросов. Преимущества клиент/серверной обработки.

Сервер — в информационных технологиях — программный компонент вычислительной системы, выполняющий сервисные (обслуживающие) функции по запросу клиента, предоставляя ему доступ к определённым ресурсам или услугам.

Основной принцип технологии «клиент-сервер» заключается в разделении функций приложения на три группы:

— ввод и отображение данных (взаимодействие с пользователем);

— прикладные функции, характерные для данной предметной области;

— функции управления ресурсами (файловой системой, базой даных и т.д.)

Поэтому, в любом приложении выделяются следующие компоненты:

компонент представления данных

компонент управления ресурсом

Связь между компонентами осуществляется по определенным правилам, которые называют «протокол взаимодействия».

Основной принцип технологии «клиент—сервер» применительно к технологии баз данных заключается в разделении функций стандартного интерактивного приложения на 5 групп, имеющих различную природу:

— функции ввода и отображения данных (Presentation Logic);

— прикладные функции, определяющие основные алгоритмы решения задач приложения (Business Logic);

— функции обработки данных внутри приложения (Database Logic);

— функции управления информационными ресурсами (Database Manager System);

— служебные функции, играющие роль связок между функциями первых четырех групп.

Характеристики серверов баз данных.

Современные серверные СУБД:

— существуют в нескольких версиях для различных платформ, как правило, для различных коммерческих версий UNIX – Solaris, HP/UX. Многие производители также выпускают версии своих серверов баз данных для Windows NT Workstation Windows 95/98, а также версии для Linux;

— в большинстве случаев поставляются с удобными административными утилитами;

— осуществляют резервное копирование и архивацию данных и журналов транзакций;

— поддерживают несколько сценариев репликаций;

— позволяют осуществлять параллельную обработку данных в многопроцессорных системах. Серверы, допускающие параллельную обработку, разрешают нескольким процессорам обращаться к одной БД, что обеспечивает высокую скорость обработки транзакций;

— поддерживают создание хранилищ данных и OLAP. Хранилище данных – это совокупность данных, полученных прямо или косвенно их информационных систем, которые содержат текущую и деловую информацию, а также из некоторых внешних источников.

— выполняют распределенные запросы и транзакции;

— дают возможность использовать различные средства проектирования схем данных – универсальные или ориентированные на конкретную СУБД;

— имеют средства разработки клиентских приложений и генераторы отчетов;

— поддерживают публикацию баз данных в Интернет;

— обладают широкими возможностями управления пользовательскими привилегиями и правами доступа к различным объектам БД.

К современным серверам баз данных относятся Oracle 9 (Oracle), MS SQL Server 2000 (MS), Informix (Informix), Sybase (Sybase), Db2 (IBM). Краткий обзор серверных СУБД приведен в пособии [2].

Механизмы доступа к данным базы на сервере.

Все серверные СУБД имеют клиентскую часть, которая обращается к БД посредством СУБД. Между клиентским приложением и СУБД не существует прямой связи и дополнительно встраиваются программные модули, позволяющие клиентскому приложению получать доступ к БД, создаваемым с помощью разных СУБД. Такие модули называются механизмами доступа к данным.

Существует два основных способа доступа к данным из клиентских приложений: использование прикладного интерфейса и использование универсального программного интерфейса.

Прикладной программный интерфейс (API – Application Programming Interface) представляет собой набор функций, вызываемых из клиентского приложения. Он может работать только с СУБД данного производителя и при ее замене придется переписывать значительную часть кода клиентского приложения. Прикладной программный интерфейс различен для разных СУБД.

Универсальный механизм доступа к данным обеспечивает возможность использования одного и того же интерфейса для доступа к разным типам СУБД. Обычно он реализован в виде специальных дополнительных модулей, называемых драйверами.

Наиболее распространенным программным интерфейсом, обеспечивающим доступ к данным конкретной базы данных является ODBC (Open Database Connectivity) фирмы Microsoft. В рамках ODBC программное приложение непосредственно взаимодействует с диспетчером драйвером, посылая ему ODBC-вызовы. Диспетчер драйверов отвечает за динамическую загрузку нужного ODBC-драйвера, через который обращается с серверу баз данных. ODBC-драйвер выполняет все вызовы ODBC-функций и «переводит» их на язык источника данных. СУБД хранит и выводит данные в ответ на запросы со стороны ODBC-драйвера.

Задание ODBC-источникаданных является действием, которое осуществляется средствами операционной системы, управляющей компьютером.В операционной системе Windows в Панели управления предусмотрен пункт Исочники данных ODBC (32 разр) из которого вызывается Администратор источников данных ODBC. С его помощью могут быть заданы:

— пользовательский DSN – источник данных, доступный только текущему пользователю на текущем компьютере;

— файловый DSN – источник данных, которые могут применять совместно различные пользователи, у которых установлены одинаковые ODBC-драйверы;

— системный DSN – источник данных, доступный всем пользователям и службам текущего компьютера.

Понятие и архитектура распределенных баз данных (РаБД). Гомогенные и гетерогенные РаБД. Стратегии распределения данных в РаБД.

Распределенная БД (РаБД) – набор логически связанных между собой разделяемых данных и их описаний, которые физически распределены по нескольким компьютерам (узлам) в некоторой компьютерной сети.

Каждая таблица в РАБД может быть разделена на некоторое количество частей, называемых фрагментами. Фрагменты могут быть горизонтальными, вертикальными и смешанными. Горизонтальные фрагменты представляют собой подмножества строк, а вертикальные – подмножества столбцов. Фрагменты распределяются на одном или нескольких узлах.

РаБД можно классифицировать на гомогенные и гетерогенные.

Гомогенной РаБД управляет один и тот же тип СУБД. Гетерогенной РаБД управляют различные типы СУБД, использующие разные модели данных – реляционные, сетевые, иерархические или объектно-ориентированные СУБД.

Гомогенные РаБД значительно проще проектировать и сопровождать. Кроме того, подобный подход позволяет поэтапно наращивать размеры РаБД, последовательно добавляя новые узлы к уже существующей РаБД. Гетерогенные РаБД обычно возникают в тех случаях, когда независимые узлы, управляемые своей собственной СУБД, интегрируются во вновь создаваемую РаБД.

Распределенные СУБД (РаСУБД). Двенадцать правил К. Дейта. Преимущества и недостатки РаСУБД.

Работу с РаБД обеспечивают распределенные СУБД. Распределенная СУБД (РаСУБД) – комплекс программ, предназначенный для управления распределенной БД и позволяющий сделать распределенность информации «прозрачной» для конечного пользователя.

Из определения РаСУБД следует, что для конечного пользователя должен быть полностью скрыт тот факт, что распределенная БД состоит из нескольких фрагментов, которые могут размещаться на нескольких компьютерах, расположенных в сети и к ней возможен параллельный доступ нескольких пользователей. Назначение обеспечения «прозрачности» состоит в том, чтобы распределенная система внешне вела себя точно так же, как и централизованная. Такое распределение данных позволяет, например, хранить в узле сети те данные, которые наиболее часто используются в этом узле. Такой подход облегчает и ускоряет работу с этими данными и оставляет возможность работать с остальными данными БД, хотя для доступа к ним требуется потратить некоторое время на передачу данных по сети.

Основная задача РаСУБД состоит в обеспечении средств интеграции локальных баз данных, располагающихся в некоторых узлах компьютерной сети, с тем, чтобы пользователь, работающий в любом узле сети, имел доступ ко всем этим БД как к единой БД. Другими словами, для клиентских приложений РаБД представляется не набором баз, а единым целым.

К. Дейтом были сформулированы 12 правил (1987) для типичной РаБД. Основой этих правил является то, что РАБД должна восприниматься пользователем точно так же, как и привычная централизованная БД.

1. Локальная автономность. В данном контексте автономность означает следующее:

· локальные данные принадлежат локальным владельцам и сопровождаются локально;

· все локальные процессы остаются чисто локальными;

· все процессы на заданном узле контролируются только этим узлом.

2. Отсутствие опоры на центральный узел. В системе не должно быть ни одного узла, без которого система не сможет функционировать, т.е. никакой конкретный сервис (управление транзакциями, оптимизация запросов и др.) не должен возлагаться на какой-либо специально выделенный центральный узел.

3. Непрерывное функционирование. В идеале в системе не должна возникать потребность в плановом останове ее функционирования.

4. Независимость от расположения. Пользователь должен получать доступ к базе данных с любого узла, причем получать доступ к любым данным, независимо от того, где они физически сохраняются.

5. Независимость от фрагментации. Пользователь должен получать доступ к данным независимо от способа их фрагментации.

6. Независимость от репликации. Пользователь не должен нуждаться в сведениях о наличии репликации данных, т.е. пользователь не будет иметь средств для получения прямого доступа к конкретной копии элемента данных, а также не должен заботиться об обновлении уже имеющейся копии.

7. Обработка распределенных запросов. Система должна поддерживать обработку запросов, ссылающиеся на данные, расположенные более чем на одном узле.

8. Обработка распределенных транзакций. Система должна поддерживать выполнение транзакций.

9. Независимость от типа оборудования. Система должна быть способна функционировать на оборудовании с различными вычислительными платформами.

10. Независимость от сетевой архитектуры. Система должна быть способна функционировать в сетях с различной архитектурой.

11. Независимость от операционной системы. Система должна быть способна функционировать под управлением различных операционных систем.

12. Независимость от типа СУБД.

Источник: infopedia.su