База данных (БД) — именованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области.

Предметная область — некоторая часть реально существующей системы, функционирующая как самостоятельная единица. Полная предметная область может представлять собой экономику страны или группы союзных государств, однако на практике для информационных систем наибольшее значение имеет предметная область масштаба отдельного предприятия или корпорации.

БД – совместно используемый набор логически связанных данных (и описание этих данных), предназначенный для удовлетворения информационных потребностей.

База Данных (БД) — структурированный организованный набор данных, описывающих характеристики каких-либо физических или виртуальных систем. «Базой данных» часто упрощённо или ошибочно называют Системы Управления Базами Данных. Нужно различать набор данных (собственно БД) и программное обеспечение, предназначенное для организации и ведения базы данных (СУБД).

Основные Типы Современных Баз Данных Которые Используются в Практике

На уровне физической модели электронная БД представляет собой файл или их набор в формате TXT, CSV, Excel, DBF, XML либо в специализированном формате конкретной СУБД.

Логическую структуру хранимых в базе данных называют моделью представления данных. К основным моделям представления данных (моделям данных) относятся следующие: иерархическая, сетевая, реляционная, многомерная и объектно-ориентированная.

Система управления базами данных — это комплекс языковых и программных средств, предназначенный для создания, ведения, поддержания их в актуальном состоянии, организации поиска в них необходимой информации. Обычно СУБД различают по используемой модели данных. Так, СУБД, основанные на использовании реляционной модели данных, называют реляционными СУБД.

Приложение представляет собой программу или комплекс программ, обеспечивающих автоматизацию обработки информации для прикладной задачи. Нами рассматриваются приложения, использующие БД. Приложения могут создаваться в среде или вне среды СУБД — с помощью системы программирования, использующей средства доступа к БД, к примеру Delphi или C++ Builder. Приложения, разработанные в среде СУБД, часто называют приложениями СУБД, а приложения, разработанные вне СУБД, — внешними приложениями.

Для работы с базой данных зачастую достаточно средств СУБД и не нужно использовать приложения, создание которых требует программирования. Приложения разрабатывают главным образом в случаях, когда требуется обеспечить удобство работы с БД неквалифицированным пользователям или интерфейс СУБД не устраивает пользователей.

Основными средствами СУБД, характеризующими ее функциональные возможности, являются:

• средства задания (описания) структуры данных;

• средства построения экранных форм, предназначенные для ввода данных, просмотра и обработки данных в диалоговом режиме;

• средства для создания запросов для выборки данных при заданных условиях поиска, а также система выполнения операций по их обработке;

Системы управления базами данных (СУБД). Функции и классификация СУБД

• средства создания отчетов из БД для вывода на печать результатов обработки в удобном для пользователя виде;

• языковые средства, которые используются для реализации нестандартных алгоритмов обработки данных в задачах пользователя;

• средства создания приложений пользователя, позволяющих объединить различные операции с БД в единый технологический процесс.

Кроме вышеперечисленных основных средств, СУБД может обладать средствами обеспечения целостности информации, безопасности данных (информирование и пароли), возможностями импорта и экспорта данных (обработка информации, подготовленной другими программными средствами).

Требования к современным СУБД:

· масштабируемость – отсутствие существенного снижения скорости выполнения пользовательских запросов при пропорциональном росте количества запросов и аппаратных ресурсов используемых данной СУБД;

· доступность – возможность всегда выполнить запрос;

· надежность – минимальная вероятность сбоев, наличие средств восстановления данных после сбоев, инструментов резервного копирования и дублирования данных;

· управляемость – простота администрирования, наличие средств автоматического конфигурирования (средства создания БД и их объектов, утилиты управления пользователями, средства мониторинга событий, утилиты миграции из других СУБД);

· наличие средств защиты данных от потери и несанкционированного доступа;

· поддержка доступа к данным с помощью веб-служб;

· поддержка стандартных механизмов доступа к данным, позволяющая создавать приложения для СУБД с помощью различных средств разработки.

Перечислим основные функции СУБД:

1. Определение структуры создаваемой базы данных, ее инициализация и проведение начальной загрузки.

В большинстве современных СУБДбаза данных представляется в виде совокупности таблиц. Рассматриваемая функция позволяет описать и создать в памяти структуру таблицы, провести начальную загрузку данных в таблицы.

2. Предоставление пользователям возможности манипулирования данными (выборка необходимых данных, выполнение вычислений, разработка интерфейса ввода/вывода, визуализация).

Такие возможности в СУБДпредставляются либо на основе использования специального языка программирования, входящего в состав СУБД, либо с помощью графического интерфейса.

3. Обеспечение независимости прикладных программ и данных (логической и физической независимости).

Важнейшим свойством СУБД является возможность поддерживать два независимых взгляда на базу данных – «взгляд пользователя», воплощаемый в логическом представлении данных, и его отражения в прикладных программах; и «взгляд системы» – физическое представление данных в памяти ЭВМ. Обеспечение логической независимости данных предоставляет возможность изменения (в определенных пределах) логического представления базы данных без необходимости изменения физических структур хранения данных. Таким образом, изменение логического представления данных в прикладных программах не приводит к изменению структур хранения данных. Обеспечение физической независимости данных предоставляет возможность изменять (в определенных пределах) способы организации базы данных в памяти ЭВМ не вызывая необходимости изменения «логического» представления данных. Таким образом, изменение способов организации базы данных не приводит к изменению прикладных программ.

4. Защита логической целостности базы данных.

Целостность БД не гарантирует достоверности содержащейся в ней информации, но обеспечивает по крайней мере правдоподобность этой информации, отвергая заведомо невероятные, невозможные значения. Таким образом, не следует путать целостность БД с достоверностью БД. Достоверность (или истинность) есть соответствие фактов, хранящихся в базе данных, реальному миру.

Очевидно, что для определения достоверности БД требуется обладание полными знаниями как о содержимом БД, так и о реальном мире. Для определения целостности БД требуется лишь обладание знаниями о содержимом БД и о заданных для неё правилах. Поэтому СУБД может (и должна) контролировать целостность БД, но принципиально не в состоянии контролировать достоверность БД.

Контроль достоверности БД может быть возложен только на человека, да и то в ограниченных масштабах, поскольку в ряде случаев люди тоже не обладают полнотой знаний о реальном мире. Для повышения достоверности данных в системе объявляются так называемые ограничения целостности, которые в определенных случаях «отлавливают» неверные данные. Так, во всех современных СУБД проверяется соответствие вводимых данных их типу, описанному при создании структуры. Система не позволит ввести символ в поле числового типа, не позволит ввести недопустимую дату и т.п. В развитых системах ограничения целостности описывает программист, исходя из содержательного смысла задачи, и их проверка осуществляется при каждом обновлении данных.

Итак, БД может быть целостной, но не достоверной. Возможно и обратное: БД может быть достоверной, но не целостной. Последнее имеет место, если правила (ограничения целостности) заданы неверно.

5. Защита физической целостности.

При работе ЭВМ возможны сбои в работе (например, из-за отключения электропитания), повреждение машинных носителей данных. При этом могут быть нарушены связи между данными, что приводит к невозможности дальнейшей работы. Развитые СУБД имеют средства восстановления базы данных. Важнейшим используемым понятием является понятие «транзакции».

Транзакция – это единица действий, производимых с базой данных. В состав транзакции может входить несколько операторов изменения базы данных, но либо выполняются все эти операторы, либо не выполняется ни один. СУБД, кроме ведения собственно базы данных, ведет также журнал транзакций.

Необходимость использования транзакций в базах данных проиллюстрируем на упрощенном примере. Предположим, что база данных используется в некотором банке и один из клиентов желает перевести деньги на счет другого клиента банка. В базе данных хранится информация о количестве денег у каждого из клиентов.

Нам нужно сделать два изменения в базе данных – уменьшить сумму денег на счете одного из клиентов и, соответственно, увеличить сумму денег на другом счете. Конечно, реальный перевод денег в банке представляет собой гораздо более сложный процесс, затрагивающий много таблиц, а возможно, и много баз данных.

Однако суть остается та же – нужно либо совершить все действия (увеличить счет одного клиента и уменьшить счет другого), либо не выполнить ни одно из этих действий. Нельзя уменьшить сумму денег на одном счете, но не увеличить сумму денег на другом. Предположим также, что после выполнения первого из действий (уменьшения суммы денег на счете первого клиента) произошел сбой.

Например, могла прерваться связь клиентского компьютера с базой данных или на клиентском компьютере мог произойти системный сбой, что привело к перезагрузке операционной системы. Что в этом случае стало с базой данных? Команда на уменьшение денег на счете первого клиента была выполнена, а вторая команда – на увеличение денег на другом счете – нет, что привело бы к противоречивому, неактуальному состоянию базы данных.

Использование механизма транзакций позволяет находить решение в этом и подобных случаях. Перед выполнением первого действия выдается команда начала транзакции. В транзакцию включается операция снятия денег на одном счете и увеличения суммы на другом счете. Оператор завершения транзакций обычно называется COMMIT.

Поскольку после выполнения первого действия транзакция не была завершена, изменения не будут внесены в базу данных. Изменения вносятся (фиксируются) только после завершения транзакции. До выдачи данного оператора сохранения данных в базе не произойдет.

В нашем примере, поскольку оператор фиксации транзакции не был выдан, база данных «откатится» в первоначальное состояние – иными словами, суммы на счетах клиентов останутся те же, что и были до начала транзакции. Администратор базы данных может отслеживать состояние транзакций и в необходимых случаях вручную «откатывать» транзакции. Кроме того, в очевидных случаях СУБД самостоятельно принимает решение об «откате» транзакции.

Транзакции не обязательно могут быть короткими. Бывают транзакции, которые длятся несколько часов или даже несколько дней. Увеличение количества действий в рамках одной транзакции требует увеличения занимаемых системных ресурсов. Поэтому желательно делать транзакции по возможности короткими.

В журнал транзакций заносятся все транзакции – и зафиксированные, и завершившиеся «откатом». Ведение журнала транзакций совместно с созданием резервных копий базы данных позволяет достичь высокой надежности базы данных.

Предположим, что база данных была испорчена в результате аппаратного сбоя компьютера, на котором был установлен сервер СУБД. В этом случае нужно использовать последнюю сделанную резервную копию базы данных и журнал транзакций. Причем применить к базе данных нужно только те транзакции, которые были зафиксированы после создания резервной копии.

Большинство современных СУБД позволяют администратору воссоздать базу данных исходя из резервной копии и журнала транзакций. В таких системах в определенный момент БД копируется на резервные носители. Все обращения к БД записываются программно в журнал изменений. Если база данных разрушена, запускается процедура восстановления, в процессе которой в резервную копию из журнала изменений вносятся все произведенные изменения.

6. Управление полномочиями пользователей на доступ к базе данных.

Разные пользователи могут иметь разные полномочия по работе с данными (некоторые данные должны быть недоступны; определенным пользователям не разрешается обновлять данные и т.п.). В СУБД предусматриваются механизмы разграничения полномочий доступа, основанные либо на принципах паролей, либо на описании полномочий.

7. Синхронизация работы нескольких пользователей.

Достаточно часто может иметь место ситуация, когда несколько пользователей одновременно выполняют операцию обновления одних и тех же данных. Такие коллизии могут привести к нарушению логической целостности данных, поэтому система должна предусматривать меры, не допускающие обновление данных другим пользователям, пока работающий с этими данными пользователь полностью не закончит с ними работать. Основным используемым здесь понятием является понятие «блокировка». Блокировки необходимы для того, чтобы запретить различным пользователям возможность одновременно работать с базой данных, поскольку это может привести к ошибкам.

Для реализации этого запрета СУБД устанавливает блокировку на объекты, которые использует транзакция. Существуют разные типы блокировок – табличные, страничные, строчные и другие, которые отличаются друг от друга количеством заблокированных записей. Чаще других используется строчная блокировка – при обращении транзакции к одной строке блокируется только эта строка, остальные строки остаются доступными для изменения.

Таким образом, процесс внесения изменений в базу данных состоит из следующей последовательности действий: выдается оператор начала транзакции, выдается оператор изменения данных, СУБД анализирует оператор и пытается установить блокировки, необходимые для его выполнения, в случае успешной блокировки оператор выполняется, затем процесс повторяется для следующего оператора транзакции. После успешного выполнения всех операторов внутри транзакции выполняется оператор фиксации транзакции. СУБД фиксирует изменения, сделанные транзакцией, и снимает блокировки. В случае неуспеха выполнения какого-либо из операторов транзакция «откатывается», данные получают прежние значения, блокировки снимаются.

8. Управление ресурсами среды хранения.

БД располагается во внешней памяти ЭВМ. При работе в БД заносятся новые данные (занимается память) и удаляются данные (освобождается память). СУБД выделяет ресурсы памяти для новых данных, перераспределяет освободившуюся память, организует ведение очереди запросов к внешней памяти и т.п.

9. Поддержка деятельности системного персонала.

При эксплуатации базы данных может возникать необходимость изменения параметров СУБД, выбора новых методов доступа, изменения (в определенных пределах) структуры хранимых данных, а также выполнения ряда других общесистемных действий. СУБД предоставляет возможность выполнения этих и других действий для поддержки деятельности БД обслуживающему БД системному персоналу, называемому администратором БД.

Классификация БД и СУБД

По технологии обработки данных базы данных подразделяются на локальные и распределенные.

Локальная база данных хранится в памяти одной вычислительной системы. Эта вычислительная система может быть мэйнфреймом — тогда доступ к ней организуется с использованием терминалов — или файловым сервером локальной сети ПК.

Распределенная база данных состоит из нескольких, возможно, пересекающихся или даже дублирующих друг друга частей, которые хранятся в различных ЭВМ вычислительной сети. Работа с такой базой осуществляется с помощью системы управления распределенной базой данных (СУРБД). Основная задача систем управления распределенными базами данных состоит в обеспечении средства интеграции локальных баз данных.

РБД состоит из набора узлов, связанных коммуникационной сетью, в которой:

· каждый узел — это полноценная СУБД сама по себе;

· узлы взаимодействуют между собой таким образом, что пользователь любого из них может получить доступ к любым данным в сети так, как будто они находятся на его собственном узле.

Возможны однородные и неоднородные распределенные базы данных. В однородном случае каждая локальная база данных управляется одной и той же СУБД. В неоднородной системе локальные базы данных могут относиться даже к разным моделям данных. Сетевая интеграция неоднородных баз данных — очень сложная проблема.

Многие решения известны на теоретическом уровне, но пока не удается справиться с главной проблемой: недостаточной эффективностью интегрированных систем. Более успешно решается промежуточная задача — интеграция неоднородных SQL-ориентированных систем. Этому в большой степени способствует стандартизация языка SQL.

По типу данных БД

Документальные БД

Служат для хранения слабо структурируемых данных, представляющих собой оригиналы, копии документов или их адреса.Документальные модели данных соответствуют представлению о слабоструктурированной информации, ориентированной в основном на свободные форматы документов, текстов на естественном языке. В документальных БД единицей хранения является какой либо документ и пользователю в ответ на запрос выдается либо сам документ либо ссылка на него. БД документального типа могут быть организованы по разному: без хранения и с хранением самого исходного документа на машинных носителях. К системам первого типа можно отнести реферативные и библиографические, а также БД – указатели.

Дата добавления: 2017-01-08 ; просмотров: 5852 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник: poznayka.org

5. Классификация бд и субд

Классификация — разделение множества на подмножества по неформально предложенному признаку. В силу многогранности баз данных и СУБД (комплекса технических и программных средств, для хранения, поиска, защиты и использования данных) имеется множество классификационных признаков. Классификация БД по основным признакам приведена на рис. 1.

Базы данных могут классифицироваться и с точки зрения экономической: по условиям предоставления услуг — бесплатные и платные (бесприбыльные, коммерческие); по форме собственности — государственные, негосударственные; по степени доступности — общедоступные, с ограниченным кругом пользователей.

Классификация баз данных

В мире существует множество СУБД. Несмотря на их различие, все они опираются на единый устоявшийся комплекс основных понятий.

СУБД носит централизованный характер. Что предполагает необходимость существования некоторого лица (группы лиц), на которое возлагаются функции администрирования данными, хранимыми в базе.

Рис. 1. Классификация баз данных

По технологии обработки данных БД делятся на централизованные БД и распределённые БД.

Централизованная БД хранится в памяти одной вычислительной системы (применяется в локальных сетях ПК).

Централизованные БД могут быть с сетевым доступом.

Архитектуры систем централизованных БД с сетевым доступом подразделяются на файл-сервер и клиент-сервер.

Архитектура систем БД с сетевым доступом (Файл-сервер) как показано на рис. 2предполагает выделение одной из машин сети в качестве центральной (сервер файлов). На ней хранится совместно используемая централизованная БД. Все другие машины сети являются рабочими станциями.

Файлы БД в соответствии с пользовательскими запросами передаются на рабочие станции, где и производится обработка. При большой интенсивности доступа к одним и тем же данным производительность системы падает.

Рис. 2. БД с сетевым доступом (Файл-сервер)

В архитектуре Клиент-сервер ( рис. 3) подразумевается, что помимо хранения централизованнойБД центральная машина (сервер базы данных) должна обеспечивать выполнение основного объёма обработки данных. Запрос на данные клиента, порождает поиск и извлечение данных на сервере. Извлечённые данные (но не файлы) транспортируются по сети от сервера к клиенту.

Рис. 3. БД с сетевым доступом Клиент – сервер

Распределённая БД состоит из нескольких частей, хранимых в различных ЭВМ вычислительной сети (работа с такой БД происходит с помощью СУБД).

6. Классификация субд

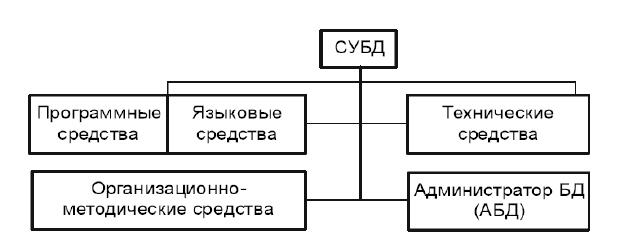

Система управления базами данных (СУБД) — это совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями.

Системы управления базами данных следует классифицировать отдельно ( рис. 4).

Рис. 4. Классификация СУБД

Состав субд и работа бд

СУБД представляет собой оболочку, с помощью которой при организации структуры таблиц и заполнения их данными получается та или иная база данных. В связи с этим полезно поговорить о системе программно-технических, организационных и «человеческих» составляющих ( рис. 5).Программные средства включают систему управления, обеспечивающую ввод-вывод, обработку и хранение информации, создание, модификацию и тестирование БД, трансляторы.

Рис. 5. Состав СУБД

Базовыми внутренними языками программирования являются языки четвертого поколения. В качестве базовых языков могут использоваться C, C++, Pascal, Object Pascal. Язык C++ позволяет строить программы на языке Visual Basic с широким спектром возможностей, более близком и понятном даже пользователю-непрофессионалу, и на непроцедурном (декларативном) языкеструктурированных запросов SQL. Следует отметить, что исторически для системы управления базой данных сложились три языка:

- язык описания данных (ЯОД), называемый также языком описания схем, — для построения структуры («шапки») таблиц БД;

- язык манипулирования данными (ЯМД) — для заполнения БД данными и операций обновления (запись, удаление, модификация);

- язык запросов — язык поиска наборов величин в файле в соответствии с заданной совокупностью критериев поиска и выдачи затребованных данных без изменения содержимого файлов и БД (язык преобразования критериев в систему команд).

- системы общего назначения — реализованные как программный продукт, способный функционировать на ЭВМ в определённой операционной системе и поставляемый пользователям как коммерческое изделие;

- специализированные системы — создаваемые в случаях невозможности или не целесообразности использования СУБД общего назначения.

Источник: studfile.net

Классификации, виды, типы баз данных | Boodet.online

Какие существуют варианты классификаций баз данных? Приводим наиболее полный список всех типологий БД. По различным критериям.

19 Июл 2020 04:58  IT GIRL

IT GIRL  12

12

Post Views: 3 325

Классификации, виды, типы баз данных | Boodet.online Блог 2020-07-19 ru Классификации, виды, типы баз данных | Boodet.online

286 104

Boodet Online +7 (499) 649 09 90 123022 , Москва , ул. Рочдельская, дом 15, строение 15

286 104

Boodet Online +7 499 649 09 90 123022 , Москва , ул. Рочдельская, дом 15, строение 15

Поделиться

Поделиться

Классификации баз данных

Любой человек или компания генерируют данные в большом количестве. Эти сведения нужно где-то хранить и обрабатывать. Для этого используют базы данных , которые упорядочивают, систематизируют информацию. От того, какую именно БД использует разработчик, зависит, как будет работать приложение. БД делятся на несколько видов: по типу, структуре и обращению к данным.

Какая существует классификация баз данных , в чем их различие и в каких случаях использовать — рассказывают специалисты Boodet.Online.

По типу данных

Если базы данных объединяют разные документы в зависимости, их называют документальными. Они также делятся на реферативные, библиографические (не требуют хранения) и полнотекстовые (полный текст документа хранится на носителе). Документы можно хранить в их изначальном виде (текст) или в виде ссылки.

Соответственно, когда пользователь делает запрос, то получает либо полный текст или абзац, либо ссылку. Несмотря на простую структуру, документальные базы данных до сих пор активно используют, например, в библиотеках и архивах. Кстати, в таких БД можно искать не только информацию, но и критерии документов.

Например, если задать поиск по критериям «дата создания» и «автор», можно будет посмотреть, сколько файлов создал определенный сотрудник за год. Этим же методом ищут официальные формы, например «Ф9» Фактографические базы данных включают в себя информацию об объекте исследования, например, количество «больничных дней» у сотрудников. Классификаторы и словари относятся к лексикографическим БД.

По структуре данных

- структурированные — заполнять их можно только после того, как структура БД описана и спроектирована;

- частично структурированные — обычный или гипертекст;

- неструктурированные — семантические сети.

- смешанными;

- иерархическими;

- реляционными;

- мультимодальными;

- сетевыми.

По обращению к данным

В зависимости от характера обращения к информации БД классифицируют на:

- общие:

- локальные;

- распределенные.

Общие интегрированные и распределенные базы позволяют многим пользователям получать доступ к данным одновременно. Это реализовано с помощью параллельного или многопользовательского режимов доступа. Локальный вид такой возможности не дает — информацией может пользоваться только один пользователь.

Иерархические БД

Архитектура иерархических баз данных похожа на дерево. Информация каждого объекта хранится в виде сущности, к которой есть свои элементы (дочерние и родительские). Такой вид организации хорошо подходит для чтения и плохо — для поиска информации из-за высокого уровня вложенности.

Реляционные

Реляционная модель основана на математической теории множеств — «relation». В парадигме базы данных это означает визуальное представление информации в виде таблицы, где у ячеек есть свойства, описания, взаимосвязи. При этом сами отношения между сведениями не обязательно должны быть линейными (как в таблицах), они могут быть абстрактными.

В таблицах, где хранятся объекты, всегда фиксированное количество столбцов. То есть структура реляционных БД заранее известна и описана. В столбцах указывают название и вид данных . Чтобы таблицы стали базой , надо логически их связать. А чтобы управлять таким набором таблиц понадобится СУБД.

Запросы в реляционных базах данных классифицируются на структурированные и неструктурированные:

- Структурированные — SQL. Гибкие и хорошо организованные, можно адаптировать практически под любые типы данных. К структурированным относятся:

- MariaDB;

- SQLite;

- MySQL;

- PostgreSQL.

- Неструктурированные — NoSQL. Благодаря согласованности информации повышают доступность и масштабируемость приложений. Относятся к реляционным базам данных, хотя и работают не по классическому реляционному шаблону. При этом в ряде случаев поддерживают запросы SQL. NoSQL СУБД:

- Apache Cassandra, Accumulo и HBase;

- Hypertable;

- ScyllaDB;

- MongoDB;

- Blazegraph.

Зачем нужны NoSQL? Неструктурированные базы подходят для обработки больших данных. Для Big Data нужны аппаратные платформы из серверных кластеров — это создает сложности в работе с традиционными программами. Например, софт для аналитики будет тормозить; если придется обрабатывать большие пакеты неструктурированных данных, начнут возникать системные ошибки.

Это не значит, что NoSQL — единственный вариант для компаний, которые работают с Big Data. Современный подход заключается в одновременном использовании нескольких БД для одного приложения. Это позволяет предположить, что архитектура популярных баз данных будет меняться, чтобы унифицировать подход к хранению, поиску и обработке информации.

Сетевые БД

Сетевые модели решают некоторые недостатки иерархических, но плохо справляются с простыми запросами. Это приводит к тому, что если меняется структура организации информации, вместе с ней меняется и приложение.

Архитектура похожа на иерархическую, есть и дочерние, и родительские элементы. Единственное отличие — связываться элементы могут в любых направлениях. То есть каждый элемент может быть связан с любым другим, независимо от иерархии.

Многомодельные и комбинированные БД и СУБД

Чтобы можно было применять различные представления для разного вида данных , используют многомодельные базы . Это значит, что несколько БД размещают в одной системе и настраивают взаимосвязи. Это очень удобно — можно выполнять запрос из одной БД, просматривать информацию в другой и вносить изменения в третьей. Благодаря многомодельному подходу уменьшается нагрузка на СУБД, исчезает необходимость менять основную инфраструктуру. Линейное масштабирование сокращает расходы и время разработки приложений.

К многомодельным относятся:

Комбинированные базы данных (NewSQL) относятся к семейству распределенных. Они сочетают в себе реляционный и нереляционных подход. Основное отличие от традиционных реляционных БД — масштабируемая конструкция и высокий уровень согласованности. Основной минус: чтобы внедрить такой подход, нужен специалист не ниже Senior. Зато в итоге повысится доступность приложения, появится горизонтальное масштабирование и увеличится гибкость.

- Spanner;

- yugabyteDB;

- VoltDB;

- CockroachDB;

- MemSQL.

Заключение

Нельзя однозначно сказать, что одна БД лучше другой. Это, скорее, способы решать различные задачи работы с информацией. Какую вид баз данных использовать в компании — зависит от рабочих процессов и программ, которыми пользуются сотрудники. Чтобы решить проблему размещения информации и доступа к ней, можно воспользоваться современными облачными технологиями. Например, компания Boodet.Online предлагает услугу по аренде облачного сервера SQL — пригодится тем, кто хочет сделать работу с 1С более быстрой и стабильной.

Источник: boodet.online