Китай стал третьей страной в мире, которая вывела на орбиту Земли пилотируемый человеком космический корабль. Сейчас КНР готовится к созданию собственной орбитальной станции и продолжает планомерно развивать космическую программу. Но путь этой страны до звания космической державы был довольно непростым, но интересным.

Предыстория

Днем рождения китайской космической программы принято считать 8 октября 1958 года: в этот день была основана Пятая академия Национального министерства обороны КНР. Целью подразделения под таким длинным и звучным названием была разработка ракетного вооружения и создание собственной космической программы.

На тот момент еще вполне дружественные отношения с СССР дали толчок к развитию этого начинания. По договору о сотрудничестве в ракетно-космической отрасли Китаю были переданы образцы баллистических ракет Р-2 и Р-5. Их всестороннее изучение китайскими специалистами позволило выпускать аналоги и перейти к созданию собственных образцов.

Космическая программа Китая. Новая Космическая Гонка началась?

Непринятие Мао Цзэдуном курса Хрущева о мирном сосуществовании с капиталистическими странами, разоблачение культа личности Сталина и разногласия по ряду других вопросов привели к ухудшению отношений между странами. В 1960-е советские ученые были отозваны из КНР и Китай взял самостоятельный курс на развитие космической отрасли.

В 1965 году на геофизической ракете в стратосферу были удачно запущены две лабораторные мыши. После грызунов эксперименты продолжили на собаках. Пуски прошли 14 и 28 августа 1966 года. Для них использовали двухступенчатую ракету Т-7А с ЖРД, которая могла поднять на высоту до 115 км модуль массой 40 кг.

Оба пуска прошли успешно, капсулы вернулись на землю и приземлились с помощью парашютных систем. Происходящее в носовой части записывала кинокамера, а после полета собаки наблюдались в Институте биофизики еще достаточно долгое время. Негативных последствий суборбитального полета выявлено не было, а здоровое потомство подопытных свидетельствовало в пользу того, что невесомость не влияет на наследственность.

Эксперименты на мышах и собаках дали возможность медицинского обоснования безопасности будущих полетов в космос для человека.

Следующей вехой развития космической программы Китая стал запуск собственного спутника «Дунфан Хун-1» 24 апреля в 1970 году. В качестве ракета-носителя использовалась “Чанчжэн-1” (CZ-1) – трехступенчатый РН, который мог нести полезную нагрузку в 930 кг. Китай стал 11 страной в мире с собственным спутником на орбите. С 2016 года именно 24 апреля Поднебесная отмечает День космонавтики.

После этих успехов, апофеозом космической программы должен был стать пилотируемый полет, но эта цель была слишком амбициозной.

Китай это… Китайская космическая программа. Китайцы в космосе. Почему тайконавты.

Шугуан или программа 1

Еще в 1966 году были представлены и утверждены планы на 10-летнее развитие космической программы КНР. Основной целью было создание возвращаемого разведывательного спутника и разработка первого пилотируемого космического аппарата.

Уже в январе 1968 года проект по созданию пилотируемого корабля получил название “Шугуан-1”, в буквальном переводе “Рассвет”. С этого момента начались детальные исследования и разработки, которые помогли бы воплотить идею в жизнь. Велись работы по проектированию защитного экрана, изучалась траектория спуска, началось конструирование системы торможения и т. д.

5 октября 1970 года начался первый в Китае отбор космонавтов (тайконавтов). Важным критерием была политическая благонадежность, после этого во внимание принимались остальные характеристики. По аналогии с СССР, в качестве претендентов рассматривались летчики-истребители до 30 лет, имеющие высшее образование. При оценке рапортов из летных школ, предпочтение отдавалось тем, кто имел больший опыт полетов в неблагоприятных условиях.

Отбор завершился 15 мая 1971 года. В итоговую группу вошли 19 человек. Несмотря на то, что проект не был реализован, за неудавшимися тайконавтами наблюдали 30 лет. За это время никто из них серьезно не заболел, большинство заняли высокие посты в вооруженных силах. Эти факты свидетельствовали о правильном подходе при отборе.

Целевая подготовка тайконавтов для полета должны была стартовать в ноябре 1971 года. Но в сентябре был раскрыт заговор маршала Линь Бяо (курировал проект “Шугуан-1”) против Мао Цзэдуна. Попытка Бяо сбежать в СССР окончилась неудачей – самолет потерпел крушение в Монголии.

После этого по приказу Мао были произведены аресты многих сотрудников, которые участвовали в разработке “Шугуана” и хоть как-то были связаны с мятежным маршалом. Тем не менее, попытка продолжить работы всё же была, но проекту не хватало финансирования. С просьбой о выделении средств обратились непосредственно к Мао Цзэдуну.

Он же в своем ответе заявил, что для начала надо разобраться с земными проблемами, а после лететь в космос. К тому же оставшиеся работники были обвинены в растрате средств, которые предназначались для проекта. Окончательно работы по первому пилотируемому кораблю “Шугуан” были остановлены 13 мая 1972 года.

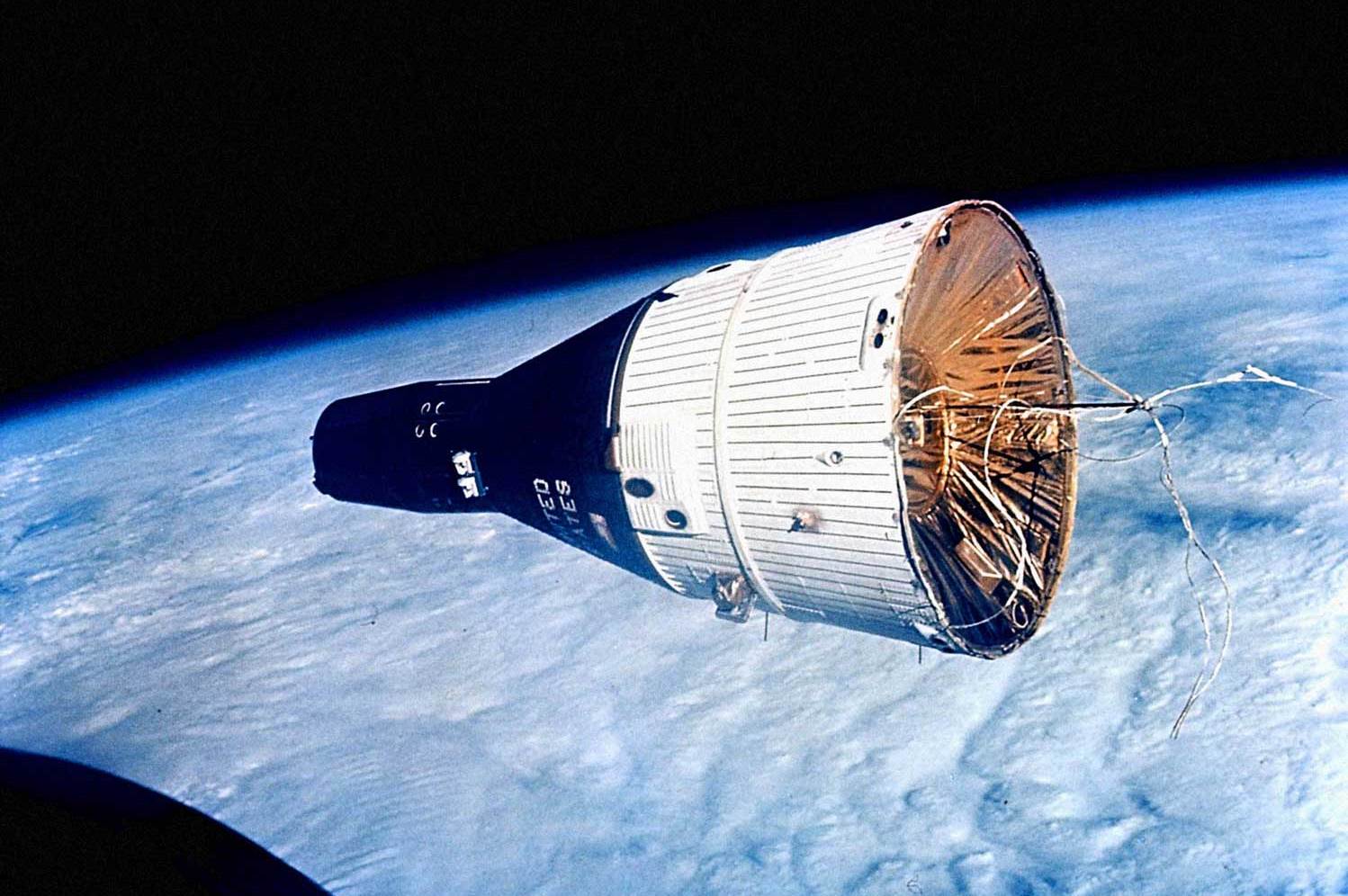

К сожалению, точных чертежей, изображений или технических характеристик “Рассвета” не сохранилось. В большинстве источников указывается, что проект китайского корабля был схож с американским “Джемини”.

“Шугуан-1” имел примерную массу около 2,5 т и был разделен на два отсека. Первый предназначался для двух тайконавтов и был оборудован системой катапультируемых кресел. Во втором находились топливные баки, двигатели ориентации и прочее оборудование. При схождении с орбиты, отсеки разъединялись. На момент закрытия проекта до конца не была разработана система мягкой посадки.

Выводить корабль на орбиту предполагалось РН “Чанчжэн-2A” (CZ-2A), которую разработали на базе баллистической ракеты DF-5. Специально для этих пусков начали постройку второго космодрома в Китае – Сичан. Но после закрытия программы “Шугуан-1”, строительство было заморожено и завершилось только в 1984 году. О запуске человека в космос Китай, как-будто на время, позабыл.

Фаньхуэй Ши Вэйсин (FSW) или программа 2

26 ноября 1975 года состоялся первый успешный запуск возвращаемого спутника “Фаньхуэй Ши Вэйсин” (FSW). Аппарат нес на борту многоспектральные фотокамеры и предназначался для дистанционного зондирования земли. Впоследствии было создано три модификации: FSW-1, FSW-2, FSW-3. Все запуски выполнялись ракетой “Чанчжэн-2” (CZ-2).

В связи с увеличением массы спутников были разработаны модификации CZ-2: CZ-2C и CZ-2D. Всего было совершено 24 запуска. Спутники не корректировали орбиту, а их полет продолжался несколько дней.

По некоторым данным именно со спутниками FSW и связана вторая программа пилотируемой китайской космонавтики или, по крайней мере, первое упоминание о ней в журнале Navigation Knowledge. В апреле 1978 года замминистра по науке и технике КНР объявил о полете первого китайского космонавта через 8 лет.

В 1980 году в китайском журнале Science Life появилась статья о подготовке тайконавтов, а чуть позже появились фотоматериалы. Но в декабре этого же года было объявлено, что запуск человека на орбиту не представляет технической проблемы, но откладывается на неопределенный срок ввиду высоких затрат.

По мнению некоторых экспертов, после нескольких успешных полетов “Фаньхуэй Ши Вэйсин” был сконструирован пилотируемый FSW, а в 1978 или 1979 году состоялся его старт с тайконавтом на борту, который погиб во время запуска. После этого полеты спутников приостановили до 1982 года.

Возможно частичное обнародование фактов о подготовке пилотируемых полетов было отвлекающим маневром для сокрытия гибели тайконавта при неудачном пуске. Поскольку официальные данные отсутствуют, утверждать, что какая-либо из версий является истиной, невозможно.

Шэньчжоу или программа 3

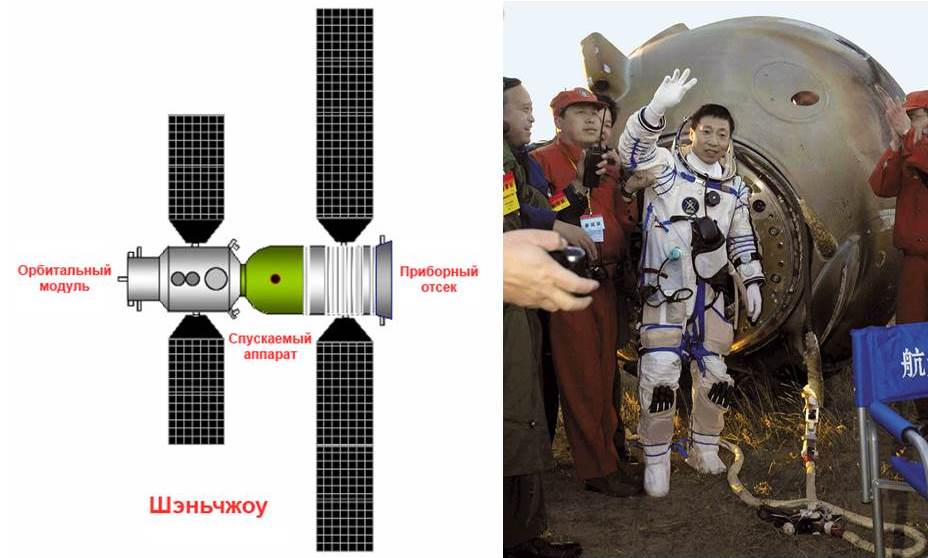

Третья программа пилотируемых космических полетов КНР начинается в 1992 году. Стартуют разработки по созданию беспилотного космического корабля “Шэньчжоу-1”. Технически аппарат имеет сходство с советским “Союзом”. Он также разделен на три отсека: приборно-агрегатный, бытовой и сам спускаемый аппарат, но его размеры чуть превышают аналог.

20 ноября 1999 года состоялся первый удачный запуск “Шэньчжоу-1”. Совершив 14 витков вокруг Земли, примерно через 21 час после выхода на орбиту, спускаемый модуль успешно приземлился. В качестве РН выступила модернезированная “Чанчжэн 2F” (CZ-2F) – двухступенчатая ракета, которая будет эксплуатироваться для вывода на орбиту последующих кораблей серии “Шэньчжоу”.

В 2001-2002 годах состоялись еще три успешных запуска. В первом случае на борту находились мухи-дрозофилы и мыши, во втором и третьем манекены тайконавта и аппаратура по контролю жизнедеятельности человека.

15 октября 2003 года с Космодрома Цзюцюань стартует космический аппарат “Шэньчжоу-5” с первым тайконавтом на борту – 38 летним Ян Ливэем, полковником армии КНР. Полет продлился примерно 21 час, после чего спускаемый модуль успешно приземлился. С этого момента Китай стал третьей страной после СССР и США, которая совершила пилотируемый полет в космосе. Через 33 года после запуска первого спутника, КНР добилась своей цели. Совершив успешный полет, Ян Ливэй получил почетное звание “Герой космоса”.

Дальнейшее развитие

Далее китай планомерно продолжает развивать третью программу пилотируемой космонавтики. В 2005 на орбиту выводится “Шэньчжоу-6” уже с двумя тайконавтами на борту. В 25 сентября 2008 стартует “Шэньчжоу-7”, состав экипажа на этот раз 3 человека. 27 сентября китайский тайконавт Чжай Чжиган впервые выходит в открытый космос.

29 сентября 2011 года КНР выводит на орбиту “Тяньгун-1” – первый китайский аппарата класса орбитальная станция. Его масса 8,5 т, длина 10,4 м, ширина по солнечным батареям 17 м, жилой объем 15 кубометров. Уже в октябре этого же года производится запуск беспилотного “Шэньчжоу-8” и отрабатывается его стыковка с “Тяньгун-1”.

После, в 2012 и 2013, стартуют две миссии “Шэньчжоу-9” и “Шэньчжоу-10” соответственно. Экипаж каждого корабля состоял из трех человек, включая по одной женщине-тайконавту. В ходе этих миссий отрабатывалась ручная стыковка с “Тяньгун-1” и проводились эксперименты в невесомости. В 2016 году связь со станцией прервалась, а в 2018 она вошла в атмосферу Земли и практически полностью сгорела в ней над южной частью тихого океана.

15 сентября в 2016 году все той же “Чанчжэн-2F” на орбиту была выведена так называемая космическая лаборатория или “Тяньгун-2”. Ее основной целью была проверка систем жизнеобеспечения тайконавтов. 16 октября был совершен запуск “Шэньчжоу-11” с двумя членами экипажа. После дистанционной корректировки орбиты 18 октября состоялась автоматическая стыковка с космической лабораторией, в которую перешли тайконавты. Пробыв здесь 30 дней,18 ноября экипаж успешно вернулся на Землю.

В 2017 году с космической лабораторией состыковался экспериментальный грузовой корабль “Тяньчжоу-1”. Отрабатывались различные варианты стыковки, а также дозаправка“Тяньгун-2” доставленным топливом. 12 сентября грузовой корабль был сведен с орбиты. Спустя два года после завершения своей миссии та же участь постигла и космическую лабораторию.

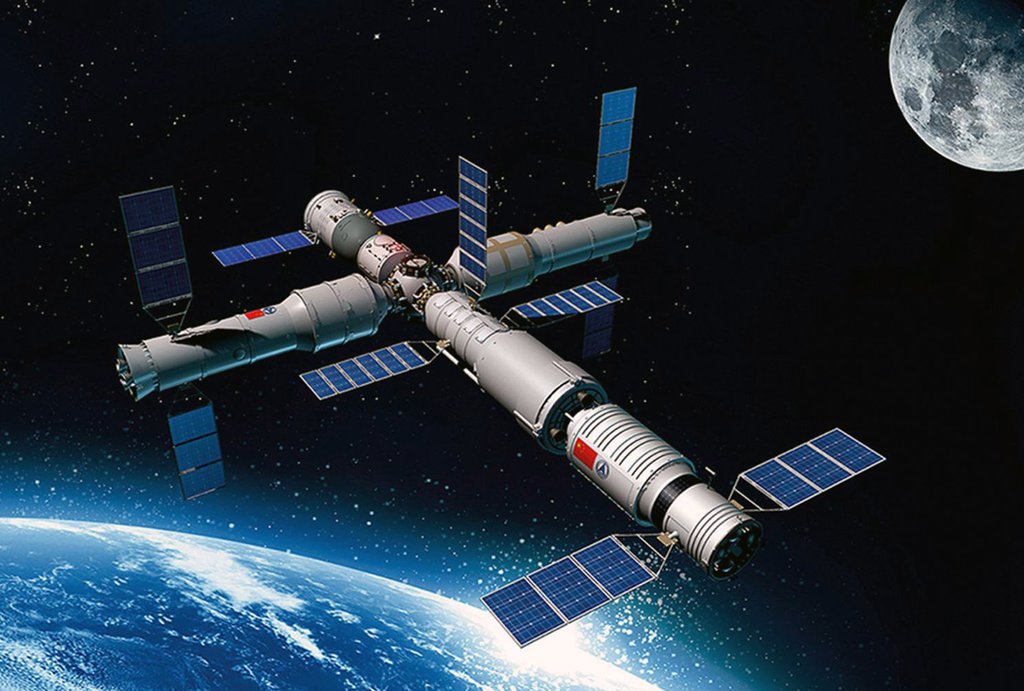

Следующий шаг развития китайской космической программы – создание собственной орбитальной станции. В 2021 году планируется запуск базового модуля “Тяньхэ”, к которому будут пристокованы модули “Вэньтянь” и “Мэнтянь” созданные на базе космической лаборатории “Тяньгун-2”. Первый дублирует функции управления и предназначен для хранения грузов, а во втором планируется проводить эксперименты. Со станцией будут стыковаться пилотируемые корабли “Шэньчжоу” и грузовые “Тяньчжоу”. Ориентировочный год ввода в эксплуатацию – 2022.

Есть мнение, что к созданию собственной орбитальной станции китайцев подтолкнуло США. В 2011 году Конгресс запретил NASA сотрудничать с Китайским национальным космическим управлением (CNSA). Как следствие – это запрет на использование МКС китайцами, поскольку КНР формально не участвовала в создании станции.

Но поскольку срок службы МКС заканчивается в 2024 году, от такой политики могут проиграть сами США (хотя рассматривается использование МКС и до 2028 и 2030). В 2017 году КНР и ООН подписали соглашение, которое предусматривает открытие китайской станции для всех желающих членов организации, США может не попасть в этот список, учитывая теперешнее обострение отношений с Китаем. Но делать предположения – это одно, а что будет на самом деле – абсолютно другое.

Программа Китая амбициозна, но в принципе, выполнима, учитывая успешные запуски последних десяти лет и создание модернизированных ракет семейства “Чанчжэн”. Если все пойдет по плану, уже через год-два станция КНР будет выведена на орбиту, что станет знаковым событием для Китая и может привести к перераспределению сил и влияния в космической отрасли. Но загадывать наперед дело не совсем благородное, поэтому, как говорится – поживем, увидим.

- китай

- космос

- космонавтика

- космонавты

- спутники

- пилотируемая космонавтика

- пилотируемые полёты

- Блог компании ITSOFT

- Научно-популярное

- Космонавтика

Источник: habr.com

Космическая программа КНР: от советских ракет к собственной космической станции

Китайская космическая программа — одна из крупнейших в мире, важнейший ее принцип — это независимость при осуществлении ключевых проектов. Достижения последнего десятилетия ознаменовали качественный прорыв и ставят КНР в один ряд с ведущими державами-производителями космических технологий по многим направлениям.

Китайская космическая программа — одна из крупнейших в мире, важнейший ее принцип — это независимость при осуществлении ключевых проектов. Достижения последнего десятилетия ознаменовали качественный прорыв и ставят КНР в один ряд с ведущими державами-производителями космических технологий по многим направлениях.

Основные цели, направления и система управления космической программой КНР

Деятельность КНР в космосе направлена на реализацию комплекса экономических, военных и политических задач. Престижные и технически сложные проекты имеют большое идеологическое значение для становления Китая как новой сверхдержавы. Как для её граждан, так и всего мира они подчеркивают мощь научно-технического потенциала и способность конкурировать с мировыми индустриальными лидерами — теперь и в космической сфере. В 2015 г. Госсоветом КНР был утвержден национальный праздник — День космонавтики КНР (24 апреля).

Руководство космической программой КНР формально осуществляется Государственным космическим управлением (CNSA), в его официальные обязанности входит развитие проектов мирного космоса и международное сотрудничество. В «Белых книгах» о космической деятельности КНР (2006 и 2011 гг.) подчеркнуты принципы научного, независимого, инновационного, мирного и открытого развития и цели — мирное освоение, укрепление национальной безопасности и совокупной мощи страны, способствование прогрессу, защита прав и интересов КНР.

Финансирование китайской космической программы не отличается особой прозрачностью. Расходы на космос оцениваются в диапазоне от 3,5 [1] до более 4 млрд долл. в год.

CNSA подчиняется Госуправлению по оборонной науке, технике и промышленности (SASTIND), государственному агентству, отвечающему за управление ВПК в составе Министерства промышленности и информатизации. Руководитель CNSA имеет ранг замминистра. О значимости космической отрасли в системе оборонной промышленности свидетельствует тот факт, что в 2013-2016 гг. глава CNSA Сюй Дачжэ был по совместительству замминистра промышленности и информатизации и возглавлял SASTIND.

chinanews.com

Старейший космодром КНР Сичан

Космическая промышленность

Работы в рамках космической программы реализуются при взаимодействии нескольких десятков компаний в составе двух «особо крупных государственных высокотехнологичных предприятий» — Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) и Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC). Они работают под надзором правительственной Комиссии по контролю и управлению государственным имуществом (SASAC) и также подчинены SASTIND.

CNSA, CASC и CASIC — наследники расформированного в 1993 г. Министерства аэрокосмической промышленности. В 1993–1999 гг. CASC и CASIC (до 2001 г. — CAMEC) были единой корпорацией, затем их разделили в рамках реорганизации ВПК и высокотехнологичных предприятий для частичной коммерциализации, стимулирования конкуренции, налаживания финансового и правового регулирования.

Сегодня эти холдинги представлены в производстве космической техники, стратегических вооружений, тактического оружия (включая крылатые ракеты, средства ПВО, беспилотную авиацию, реактивные системы залпового огня), а также разнообразной гражданской машиностроительной продукции. Принцип их экономической эффективности основан на интеграции военной и гражданской промышленности, причем доля гражданского производства выше. Численность персонала CASC превышает 170 тыс. человек, CASIC — около 137 тыс. человек.

В ходе 13-й пятилетки (2016–2020 гг.) концерн CASC рассчитывает провести 110 космических пусков, удвоив показатель за 10 лет, превысить рубеж в 200 аппаратов на орбите, начать оказывать услуги космической навигации, космической связи и ДЗЗ в глобальном масштабе, получая от этого до 15% от общих доходов от деятельности в космосе.

Концерн CASC до недавнего времени был конечным производителем всех китайских ракет-носителей и космических аппаратов. Крупнейший разработчик ракет — Китайская академия технологий ракет-носителей (CALT, 1-я академия CASC), в частности, производит модификации наиболее массового носителя Чанчжэн-2/CZ-2 («Великий поход»), перспективную тяжелую CZ-5 и все китайские МБР. Ведущий создатель космических аппаратов — Китайская академия космических технологий (CAST, 5-я академия CASC). Еще один центр производства космической техники — Шанхайская академия космических технологий (SAST, 8-я академия CASC), производит носители CZ-4, перспективные легкие CZ-6, участвует в производственной кооперации в проектах других ракет и пилотируемых аппаратов, разрабатывает спутники. Все три академии являются крупными научно-производственными объединениями с численностью персонала около 20 тыс. человек каждая.

Еще недавно CASIC не был конечным производителем космической техники — участвовал в производственной кооперации и выпускал электронные компоненты, отдельные виды оборудования и агрегатов. В последние годы CASIC выходит на рынок космической техники и услуг, предлагая проекты дешевых ракет-носителей на базе твердотопливных БРСД (под обозначением KZ, Kuaizhou или «быстрый челн») и микроспутники.

В КНР есть четыре космодрома: Цзюцюань (единственный используемый сейчас для пилотируемых стартов), Сичан, Тайюань, Вэньчан. До военной реформы они подчинялись НОАК в статусе «баз Главного управления вооружений», с 2016 г. предположительно находятся в ведении Управления по разработке новых видов вооружений ЦВС. Также с 2016 г. началось строительство коммерческого космодрома, принадлежащего компании Expace, «дочке» концерна CASIC.

В 2014 г. Китай впервые опередил РФ по числу космических аппаратов на орбите. По состоянию на конец июня 2016 г., Китай имел 181 аппарат, Россия — 140, США — 576. В 2015 г. Китай осуществил 19 успешных пусков космических ракет-носителей, заняв по этому параметру 2-е место после РФ и опережая США.

В ходе 13-й пятилетки (2016–2020 гг.) концерн CASC рассчитывает провести 110 космических пусков, удвоив показатель за 10 лет, превысить рубеж в 200 аппаратов на орбите, начать оказывать услуги космической навигации, космической связи и ДЗЗ в глобальном масштабе, получая от этого до 15% от общих доходов от деятельности в космосе.

В 2016 г. CASIC опубликовала план пяти больших аэрокосмических коммерческих проектов, рассчитанный более чем на 10 лет, с объемом инвестиций в размере более 14,5 млрд долл. США в текущих ценах. Они включают создание региональной сети для БПЛА, локальной вычислительной сети, широкополосного и узкополосного глобального спутникового интернета (к 2020–2021 г.), челнока Тэнъюнь (к 2030 г.). CASIC получила подряд на строительство аэрокосмической базы по производству и обслуживанию ракет и спутников в г. Ухань с коммерческим космодромом. К 2020 г. планируется достичь уровня производства 50 ракет-носителей и 140 коммерческих спутников, доведя годовой объем дохода до более 4,3 млрд долл. в текущих ценах.

China Daily/via REUTERS

Торжественная церемония разборки

возвращаемой капсулы корабля

Шэньчжоу-11

Основные этапы развития космической программы

Побудительным мотивом для запуска космической программы в условиях дефицита ресурсов и кадров в 1950-е гг. стало стремление к демонстрации научной и военной мощи, основой — программа создания боевых баллистических ракет. Ключевую роль сыграло возвращение из США в 1955 г. всемирно известного ученого-ракетчика Цяня Сюэсэня, который работал в Манхэттенском проекте и был обвинен ФБР в прокоммунистических симпатиях. Он возглавил созданную в том же году 5-ю академию Министерства обороны. Существующие сегодня CASC, CASIC, CNSA — наследники этой изначальной структуры.

Весомый вклад в развитие ракетной программы КНР внесло сотрудничество с СССР, который передал Китаю образцы ракет Р-2 и Р-5. В 1960 г. советские специалисты были отозваны. КНР располагала минимальной базой, но решимость Мао Цзэдуна не отставать от США и СССР и его манера постановки максимальных задач обусловили догоняющее, но самостоятельное развитие.

В 1970 г. был запущен спутник Дунфанхун-1 («Алеет восток»), из закрытого пилотируемого проекта Шугуан-1 выросла серия спутников с возвращаемой на Землю капсулой FSW («возвращаемый спутник»). Миновав трудности «культурной революции» (1966–1976 гг.), с 1980-х гг. КНР начала вывод на орбиту телекоммуникационных спутников Дунфанхун-2/3/4, с 1988 г. — метеорологических спутников Фэнъюнь («Ветер и облака»), приступила к международному сотрудничеству (проект CBERS/Цзыюань с Бразилией). С 2006 г. КНР начала запуски нового семейства разведывательных спутников Яогань («спутник дистанционного зондирования»). По состоянию на 2016 г., запущено 36 спутников радиолокационной, радиотехнической и оптической разведки (носители семейства CZ – 2D/4B/4С).

Большое значение уделяется уничтожению информационной инфраструктуры противника. «Информационное превосходство» вооруженных сил США рассматривается КНР как преимущество и уязвимость.

Ключевые проекты в настоящее время

Важнейшими направлениями космической программы КНР стали наземная инфраструктура (новый космодром Вэньчан на о. Хайнань, суда слежения за спутниками и т.п.) и создание новых семейств ракет-носителей с применением двигателей на жидком кислороде/керосине и твердотопливных двигателей (вторая группа отвечает требованиям недорогих ракет быстрого реагирования). В 2015–2016 гг. состоялись первые пуски ракет-носителей CZ-5 (тяжелая), CZ-6 (легкая), CZ-7 (средняя). Создание CZ-5, способной доставлять до 25 тыс. кг на низкие околоземные орбиты, открывает путь для реализации программы орбитальной станции и исследований дальнего космоса.

В 2015–2016 гг. CASC и CASIC представили версии твердотопливных трехступенчатых ракет CZ-11 и KZ-1/11, основанных на МБР DF-31 и БРСД DF-21. В 2016 г. объявлено о создании двигателя на жидком кислороде и керосине тягой 500 т для сверхтяжелой ракеты CZ-9 (запуск запланирован на 2030 г. в рамках пилотируемой лунной миссии и марсианской программы), а также твердотопливного двигателя тягой 150 т. После 2020 г. на смену CZ-4B предполагается ввести CZ-8.

Важным направлением является навигационная спутниковая система Бэйдоу, состоящая на 2016 г. из 21 спутника (достижение глобального охвата (35 спутников) планируется к 2020 г.).

Пилотируемая программа

Спустя почти два десятилетия после закрытия проекта Шугуан был одобрен новый план («проект 921» — по месяцу и дате решения Госсовета), для управления которым создали военную структуру — Канцелярию по делам пилотируемой космической программы ЦВС. Первый этап по созданию пилотируемого орбитального корабля и проведению пилотируемого полета (состоялся в 2003 г.) был реализован при помощи РФ. Российские предприятия оказали помощь в проектировании корабля Шэньчжоу, основанного на конструкции российских кораблей «Союз». Китайцам были переданы образцы космических скафандров и технологии их производства, их также ознакомили с методикой подготовки космонавтов.

chinanews.com

Запуск CZ-6 с космодрома Тайюань

Второй этап предполагает создание постоянной орбитальной станции и реализуется в настоящее время. При помощи пилотируемых кораблей Шэньчжоу и орбитальных модулей Тяньгун (первый запущен в 2011 г., второй — 19 октября 2016 г.), отрабатываются процедуры стыковки и тестируются системы жизнеобеспечения для длительного пребывания на орбите. 18 ноября 2016 г. завершилась самая продолжительная в истории КНР пилотируемая миссия, которая длилась 33 дня.

Сооружение орбитальной станции планируется на 2018–2022 гг. Она будет состоять из базового модуля Тяньхэ и двух лабораторных модулей с возможностью стыковки кораблей Шэньчжоу и Тяньчжоу (грузовой).

Следующим этапом должно стать создание многоразового корабля, по всей видимости, в виде орбитального самолета. В 2011 г. состоялся первый суборбитальный полет беспилотного самолета 4-й академии CASC Шэньлун-1, схожего с американским Boeing X-37, запущенного с бомбардировщика H-6. CALT разрабатывает проекты пилотируемого (запуск на CZ-5) и беспилотного (горизонтальный взлет) орбитальных самолетов, CASIC работает над коммерческим челноком Тэнъюнь. С проектами многоразовых космических систем с воздушным стартом, возможно, связана покупка сверхтяжелого грузового самолета Ан-225 «Мрия» у Украины.

Военный космос

КНР — крупный производитель высокоточного оружия (БПЛА, корректируемые бомбы со спутниковым наведением и др.). Системы космической разведки и связи и собственная навигационная система рассматриваются как необходимые составляющие национальной безопасности. C сентября 2015 г. Китай приступил к созданию космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении, выведя на орбиту спутник с инфракрасной системой обнаружения ракетных пусков.

КНР активно использует космос для экспериментов в сфере прикладной и фундаментальной науки. В августе 2016 г. Китай стал первой страной, которая вывела на орбиту экспериментальный спутник квантовой связи «Мо Цзы», призванный осуществлять квантовую передачу данных по защищенному каналу связи.

Большое значение уделяется уничтожению информационной инфраструктуры противника. «Информационное превосходство» вооруженных сил США рассматривается КНР как преимущество и уязвимость. В 2007 г. КНР провела успешные испытания противоспутникового оружия, сбив старый метеорологический спутник «Фэнъюнь-1C» при помощи кинетического перехватчика. Для его доставки использовалась модифицированная БРСД DF-21 производства CASIC. Ведется также работа над созданием спутников-истребителей. По американским оценкам, к 2025 г. китайцы могут обрести способность уничтожать не только разведывательные спутники на низких орбитах, но и спутники глобальных систем позиционирования на высоких орбитах (до 40 тыс. км).

С 2009 г. CASIC ведет разработку твердотопливных трехступенчатых ракет с жидкотопливной дополнительной (четвертой) ступенью семейства KZ, которые предполагается использовать для быстрого вывода спутников на орбиту в условиях войны и в коммерческих целях. Программа основана на БРСД DF-21 и, возможно, DF-26, и связана с развитием ПРО и противоспутникового оружия. В 2013 и 2014 гг. состоялись пробные запуски с выводом на орбиту спутников KZ-1/1А (до 430 кг полезной нагрузки), начало запусков KZ-11 (до 1000 кг полезной нагрузки) планируется на 2017 г. По сообщениям СМИ КНР, стоимость вывода 1 кг на геопереходную орбиту составит 10 тыс. долл. США.

Важнейшие научные эксперименты и программа исследований дальнего космоса

КНР активно использует космос для экспериментов в сфере прикладной и фундаментальной науки. В августе 2016 г. Китай стал первой страной, которая вывела на орбиту экспериментальный спутник квантовой связи «Мо Цзы», названный в честь древнего учёного-философа. Спутник разработан совместно с Австрийской академий наук и призван осуществлять квантовую передачу данных по абсолютно защищенному каналу связи.

Китай активно занимается реализацией программ изучения Луны и Марса, запущенных в 2004 и 2009 гг. На данный момент осуществляется предварительное изучение возможности пилотируемых полетов.

9ifly.cn

Первый пуск китайского тяжелого

носителя CZ-5 с нового

космодрома Вэньчан

В 2007–2010 гг. на орбиту Луны были выведены спутники Чанъэ 1/2 (название в честь даосской богини Луны), в 2013 г. произведена посадка автоматической станции Чанъэ-3 с доставкой небольшого (140 кг) лунохода. На 2017 г. запланирована посадочная миссия Чанъэ-5 с целью доставки на Землю 2 кг лунного грунта с двухметровой глубины.

К 2021 г. планируется отправка посадочного зонда на Марс. В 2016 г. SASTIND представлены проекты марсианского зонда и ровера. На 2025 г. планируются испытания сверхтяжелой ракеты CZ-9 для лунных и межпланетных полетов.

Сотрудничество с Россией

В 1950-е гг. СССР содействовал зарождению ракетной программы Китая, в 1990-е гг. началось сотрудничество в рамках пилотируемой программы.

В рамках подписанных соглашений «О сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях» (18 декабря 1992 г.) и «О сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики» (25 апреля 1996 г.) КНР получила технологии космического корабля Союз, систем жизнеобеспечения, скафандры, прошли тренировки в центре им. Гагарина в «Звёздном городке».

Новый импульс сотрудничеству после некоторого спада придало наложение санкций в связи с украинским кризисом. В 2014 г. состоялись первые переговоры по закупкам России электронных компонентов производства CASIC, китайская сторона проявила интерес к российскому мощному жидкостному двигателю РД-180. Переговорный процесс продолжается до сих пор. В ходе визита В. Путина в КНР в июле 2016 г. было подписано важное соглашение об охране интеллектуальной собственности («О мерах охраны технологий»), необходимое для дальнейшей работы, а также соглашение о сотрудничестве между российской системой ГЛОНАСС и китайской Бэйдоу по разработке наземного оборудования. Китайцы также проявляют интерес к российским технологиям производства ядерных реакторов для космических аппаратов, что может иметь значение при реализации как научных миссий, так и для военных целей.

Сомнительные перспективы сотрудничества с Западом в космической сфере способствуют росту российского интереса реализации совместных проектов с КНР. Однако согласование подобных проектов, как правило, требует длительных, многолетних переговоров.

1. Aliberti M. When China Goes to Moon. Springer. 2015. P. 24

Источник: russiancouncil.ru

Луна, Марс и далее везде. Все о космической программе Китая

BBC; GETTY IMAGE; NASA

Три китайских космонавта отправились в шестимесячный полет для работы на новой космической станции.

Китай неуклонно расширяет свое присутствие в космосе, рассчитывая стать одной из ведущих космических держав, пишет ВВС.

Что такое космическая станция «Тяньгун»?

В прошлом году Китай вывел на орбиту первый модуль своей космической станции «Тяньгун» («Небесный дворец»). К концу года планируется добавить дополнительные модули, в том числе научную лабораторию.

В следующем году ожидается запуск космического телескопа под названием «Сюньтянь». Он пролетит рядом с космической станцией и будет стыковаться с ней для обслуживания и дозаправки.

18:16 26 октября, 2021

Джефф Безос строит частную космическую станцию для киносъемок, туризма и исследований

«Тяньгун» будет иметь независимый источник энергии, собственную двигательную установку, системы жизнеобеспечения и жилые помещения.

Китай — третья, после России и США, страна в истории, отправившая человека в космос и построившая космическую станцию.

Пекин возлагает большие надежды на «Тяньгун» и надеется, что она заменит Международную космическую станцию (МКС), которую должны вывести из эксплуатации в 2031 году.

Китайские космонавты не могут работать на МКС, потому что законы США запрещают космическому агентству НАСА делиться данными с Пекином.

Добраться до Луны и Марса

Но на этом амбиции Китая не заканчиваются.

Через несколько лет китайские ученые рассчитывают добыть образцы грунта с околоземных астероидов.

К 2030 году Китай планирует высадить первых космонавтов на Луну и отправить зонды для сбора образцов грунта с Марса и Юпитера.

План Китая по освоепнию Космоса

Что делают другие космические державы?

От Китая не отстают и другие страны, планирующие добраться до Луны.

НАСА планирует вновь вернуться на Луну с астронавтами из США и других стран уже в 2025 году. Уже состоялся пробный запуск новой сверхтяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома Космического центра Кеннеди.

Аналогичные работы ведет и компания Илона Маска SpaceX.

Япония, Южная Корея, Россия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты также готовят свои собственные независимые лунные программы.

Индия уже запустила на Луну вторую крупную миссию, а к 2030 году намеревается построить и собственную космическую станцию.

Европейское космическое агентство, готовящее полеты на Луну вместе с НАСА, планирует запустить сеть лунных спутников, чтобы облегчить астронавтам связь с Землей.

Кто устанавливает правила для космоса?

В Договоре ООН о космосе 1967 года говорится, что ни одна страна не может претендовать на владение любой частью космоса.

13:42 23 апреля, 2022

Cпутники Starlink Илона Маска добрались до Таджикистана

В соглашении ООН о Луне от 1979 года говорится, что космос не должен использоваться в коммерческих целях, но США, Китай и Россия отказались его подписывать.

США активно продвигают свои «Соглашения Артемиды», в которых прописаны основные правила совместной добычи на Луне полезных ископаемых.

Россия и Китай отказываются подписывать эти соглашения, утверждая, что США не имеют права в одностороннем порядке устанавливать правила использования космоса.

История освоения космоса Китаем

Несмотря на потрясения Культурной революции, Китай вывел свой первый спутник на орбиту в 1970 году.

На тот момент в «космическом клубе» состояли лишь США, Советский Союз, Франция и Япония.

За последние 10 лет Китай запустил более 200 ракет.

На Луне уже побывал китайский беспилотный аппарат под названием «Чанъэ-5», собравший и вернувший на Землю образцы горных пород. На поверхности Луны был установлен китайский флаг, который заметно больше размером, чем флаги, ранее установленные американскими астронавтами.

На сегодняшний день в космосе побывали 14 китайских космонавтов. Для сравнения: США вывели на орбиту в общей сложности 340 человек, Россия (до нее — Советский Союз) — более 130.

Были в китайской космической программе и неудачи. В 2021 году фрагмент ракеты не удержался на орбите и упал в Атлантический океан, а в 2020 году неудачей окончились даже два запуска .

Кто финансирует космическую программу Китая?

По сообщениям государственного агентства Синьхуа, в общей сложности над космическими проектами Китая работали по меньшей мере 300 тысяч человек — это почти в 18 раз больше, чем работает сейчас в НАСА.

Китайское национальное космическое управление было создано в 2003 году, изначально — с годовым бюджетом в размере 2 миллиарда юаней (около 300 миллионов долларов).

Однако в 2016 году Китай открыл космическую отрасль для частных компаний, и, по данным китайских СМИ, сейчас они вкладывают в нее более 10 миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов) ежегодно.

Зачем Китаю космос?

Китай развивает свои спутниковые технологии для телекоммуникаций, управления воздушным транспортом, прогнозирования погоды, навигации и других задач.

У многих китайских спутников, однако, есть и военное предназначение. Они помогают шпионить за соперничающими державами и служат для корректировки траектории ракет большой дальности.

Люсинда Кинг, руководитель космических проектов в Портсмутском университете, считает, что Китай занят не только громкими и привлекающими внимание космическими миссиями. «Работы по освоению космоса там ведут сразу во всех направлениях. У Пекина есть и политические мотивы, и необходимые ресурсы для финансирования уже запланированных программ», — говорит она.

19:03 10 мая, 2022

«Узбеккосмос» провел переговоры с представителем SpaceX

Китайские миссии на Луну отчасти связаны с возможностью добычи с ее поверхности редкоземельных металлов.

Тем не менее директор Лондонского института космической политики и права при Лондонском университете, профессор Саид Мостешар, утверждает, что повторные китайские полеты для добычи полезных ископаемых на Луне, скорее всего, не окупятся.

Он полагает, что в значительной степени космическая программа Китая предназначена для того, чтобы произвести впечатление на остальной мир. «Это демонстрация силы и демонстрация достижений китайского технического прогресса», — считает он.

Читайте нас в Telegram, Facebook, Instagram, Яндекс.Дзен, OK и ВК.

Источник: asiaplustj.info