В статье рассмотрен новый механизм автоматизированного тестирования, который впервые появился в платформе в редакции 8.3. Изучив материал статьи, вы узнаете:

- Что представляет из себя автоматизированное тестирование в платформе?

- Как и когда им пользоваться?

- Что и где нужно настроить, чтобы его запустить?

- Как написать сценарий автоматизированного тестирования?

Применимость

В статье рассматривается платформа «1С:Предприятие» редакции 8.3.4.465. В актуальной версии платформы возможности механизма автоматического тестирования существенным образом расширены, однако на актуальность материала статьи это не повлияло. Он по прежнему актуален.

Автоматизированное тестирование в «1С:Предприятие 8.3»

В платформе «1С:Предприятие 8.3» появился новый механизм, предназначенный для имитации интерактивных действий пользователей системы – автоматизированное тестирование.

Автоматизированное тестирование не поддерживает работу с обычным интерфейсом, а только с управляемым.

Кто такой 1С разработчик? | Geekbrains

При тестировании используются два вида клиентских приложений – менеджер тестирования и клиент тестирования. Менеджер тестирования устанавливает связь с клиентом тестирования и выполняет сценарий тестирования.

Сценарий тестирования – это код на встроенном языке, в котором описывается последовательность выполняемых интерактивных действий.

Для этого во встроенный язык добавлены новые объекты, которые на абстрактном уровне описывают интерфейс приложения (оперируя понятиями окна, формы, элементов управления и т.п.), а также описывают действия пользователей (навигация по конфигурации, ввод данных и т.п.).

Менеджер тестирования может быть толстым или тонким клиентом. Клиент тестирования – толстым, тонким клиентом или веб-клиентом.

Менеджер тестирования может быть подключен к нескольким клиентам тестирования, а клиент тестирования может быть подключен только к одному менеджеру.

Для управления клиентом менеджер устанавливает с ним TCP-соединение. Важно, что для проведения автоматизированного тестирования не требуется вносить изменений в структуру конфигурации.

По сути, клиент и менеджер тестирования – это конфигурации, запущенные с определенными параметрами командной строки, причем менеджер осуществляет управление клиентами, “заставляя” окна и элементы управления вести себя таким образом, как будто с ними взаимодействует пользователь.

Автоматизированное тестирование имеет свои ограничения. Так, например, не поддерживается работа с обычным интерфейсом, а только с управляемым.

Для выполнения автоматизированного тестирования должен быть запущен менеджер и клиент тестирования.

Запуск менеджера может быть выполнен из командной строки с ключом /TESTMANAGER:

“c:Program Files (x86)1cv88.3.4.437bin1cv8c.exe” ENTERPRISE /F “X:test” /N Администратор /TESTMANAGER

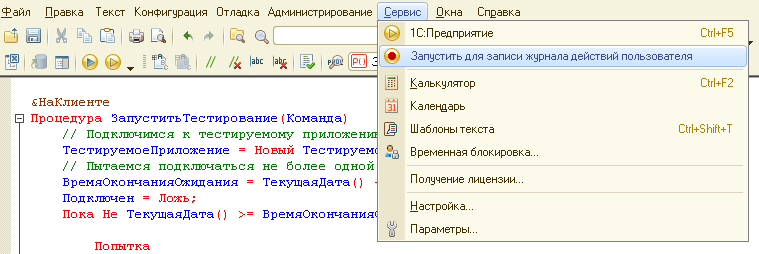

Также менеджер тестирования можно запустить из конфигуратора.

Для этого через меню Сервис – Параметры открываем диалог “Параметры”, в котором на закладке Запуск 1С:Предприятия – Дополнительные отмечаем пункт “Запускать как менеджер тестирования”:

Еще один способ запуска менеджера тестирования – из встроенного языка, при помощи метода ЗапуститьСистему(), в котором следует указать командную строку:

ЗапуститьСистему(“c:Program Files (x86)1cv88.3.4.437bin1cv8c.exe” ENTERPRISE /F X:test /N Администратор /TESTMANAGER”)

Клиента тестирования также можно запустить из командной строки. Для этого следует воспользоваться ключом параметра командной строки /TESTCLIENT.

При помощи параметра TPort указывается номер порта, через который будет вестись взаимодействие менеджера и клиента тестирования. Если этот параметр не указан в командной строке, то будет использован порт 1538.

“c:Program Files (x86)1cv88.3.4.437bin1cv8c.exe” ENTERPRISE /F “X:Platform8Demo” /N Администратор /TESTCLIENT -TPort 1539

Клиент тестирования можно запустить из конфигуратора. Для этого через меню Сервис – Параметры открываем диалог “Параметры”, в котором на закладке Запуск 1С:Предприятия – Дополнительные отмечаем пункт “Запускать как клиент тестирования”. При этом надо будет указать номер используемого порта.

Обратите внимание, что для подключения к клиенту тестирования необходимо знать два параметра: IP-адрес (или имя) компьютера, на котором запущен клиент тестирования, и номер TCP-порта, с помощью которого будет выполняться взаимодействие.

В качестве менеджера и клиента тестирования могут использоваться как разные информационные базы (конфигурация базы менеджера тестирования может не совпадать с конфигурацией клиента тестирования), так и одна и та же информационная база.

Для выполнения автоматизированного тестирования необходимо проделать следующие шаги:

- Разработать сценарий тестирования – написать внешнюю или встроенную в конфигурацию обработку, в которой будут последовательно описаны выполняемые шаги.

- Запустить менеджер тестирования.

- Запустить клиент тестирования (один или несколько).

- В менеджере тестирования запустить на исполнение созданную обработку, убедиться в выполнении запрограммированных действий на клиенте.

Тестируемое приложение описывается набором объектов встроенного языка, которые используются для написания сценария:

- ТестируемоеПриложение;

- ТестируемоеОкноКлиентскогоПриложения;

- ТестируемыйКомандныйИнтерфейсОкна;

- ТестируемаяГруппаКомандногоИнтерфейса;

- ТестируемаяКнопкаКомандногоИнтерфейса;

- ТестируемаяФорма;

- ТестируемоеПолеФормы;

- ТестируемаяГруппаФормы;

- ТестируемаяКнопкаФормы;

- ТестируемаяТаблицаФормы;

- ТестируемаяДекорацияФормы.

В качестве тестируемой конфигурации будем использовать демонстрационную конфигурацию “Управляемое приложение”.

Создадим внешнюю обработку, добавим новую форму, в которой определим обработчик для новой команды “ЗапуститьТестирование”.

Для увеличения нажмите на изображение.

В тесте выполняем следующие действия: создаем новый элемент справочника “Склады”, в поле Наименование вводим строку “Склад тест”, затем нажимаем кнопку “Записать и закрыть”.

Программный код этого теста будет выглядеть следующим образом:

Попытка

ТестируемоеПриложение.УстановитьСоединение ();

Подключен = Истина ;

Прервать ;

Исключение

КонецПопытки ;

Если Не Подключен Тогда

// Завершаем работу теста

ТестируемоеПриложение = Неопределено ;

Сообщить ( “Не удалось установить соединение!” );

Возврат ;

КонецЕсли ;

// Найдем главное окно

ГлавноеОкноТестируемого

= ТестируемоеПриложение.НайтиОбъект ( Тип ( “ТестируемоеОкноКлиентскогоПриложения” ));

ГлавноеОкноТестируемого.Активизировать ();

// Выполним команду создания элемента справочника товаров

ГлавноеОкноТестируемого.ВыполнитьКоманду ( “e1cib/command/Справочник.Склады.Создать” );

ТестируемоеПриложение.ОжидатьОтображениеОбъекта ( Тип ( “ТестируемаяФорма” ), “Склад*” );

ТестируемаяФорма = ТестируемоеПриложение.НайтиОбъект ( Тип ( “ТестируемаяФорма” ),

“Склад*” );

ТестируемаяФорма.Активизировать ();

// Зададим наименование для нового товара

ЭлементФормы = ТестируемаяФорма.НайтиОбъект ( Тип ( “ТестируемоеПолеФормы” ),

“Наименование” );

ЭлементФормы.Активизировать ();

ЭлементФормы.ВвестиТекст ( “Склад тест” );

// Запишем элемент

ЭлементФормы = ТестируемаяФорма.НайтиОбъект ( Тип ( “ТестируемаяКнопкаФормы” ),

“Записать и закрыть” );

ЭлементФормы.Нажать ();

КонецПроцедуры

В диалоге параметров запуска сначала выбиралось значение “Запустить как менеджер тестирования”, при помощи сочетания клавиш Ctrl+F5 запускался пользовательский сеанс.

Потом в диалоге выбиралось значение “Запустить как клиент тестирования”, при помощи сочетания клавиш Ctrl+F5 запускался второй пользовательский сеанс.

Таким образом мы избежали необходимости вручную указывать требуемые параметры командной строки.

Приведенный выше код выполняет довольно простые действия, но в случае усложнения сценария возрастет и объем кода, поскольку необходимо описать каждое интерактивное действие пользователя.

Здесь на помощь приходит еще одна новая возможность платформы – запись журнала действий пользователя.

Для этого необходимо запустить приложение в специальном режиме:

Для увеличения нажмите на изображение.

В заголовке программы появляется несколько кнопок:

Кнопки предназначены для:

- начала/приостановки записи;

- прекращения записи;

- завершения записи.

После завершения записи на экране открывается текстовый документ, который представляет собой последовательность действий пользователя, сохраненную в XML-файл.

Для увеличения нажмите на изображение.

Записанный журнал можно преобразовать в программный код, который затем использовать в сценарии тестирования.

Для этого предназначена обработка “Преобразование журнала действий пользователя” (UILogToScript.epf), которую можно получить с сайта ИТС.

Для увеличения нажмите на изображение.

В результате работы обработки мы получаем сгенерированный код на встроенном языке. Этот код следует вставить в модуль формы обработки тестирования.

Обратите внимание, что в сгенерированном коде числа, большие 999 или меньшие –999, будут выводиться с использованием неразрывного пробела в качестве разделителя групп (например, «1 234» вместо «1234»).

Этот символ необходимо удалить из полученного кода вручную.

Участок кода с подключением к клиенту обработка сформировала автоматически.

В нашем примере получился следующий код:

ВремяОкончанияОжидания = ТекущаяДата () + 60 ;

Подключен = Ложь ;

ОписаниеОшибкиСоединения = “” ;

Пока Не ТекущаяДата () >= ВремяОкончанияОжидания Цикл

Попытка

ТестовоеПриложение.УстановитьСоединение ();

Подключен = Истина ;

Прервать ;

Исключение

ОписаниеОшибкиСоединения = ОписаниеОшибки ();

КонецПопытки ;

КонецЦикла ;

Если Не Подключен Тогда

ТестовоеПриложение = Неопределено ;

Сообщить ( “Не смогли установить соединение!” + Символы.ПС + ОписаниеОшибкиСоединения );

Возврат ;

КонецЕсли ;

ОкноПриложенияКонтрагентыКнопкаСоздатьНажать ( ТестовоеПриложение );

ОкноПриложенияКонтрагентСозданиеКнопкаЗаписатьИЗакрытьНажать ( ТестовоеПриложение );

ОкноПриложенияКонтрагентСозданиеФормаКонтрагентСоздание =

ОкноПриложенияКонтрагентСоздание.НайтиОбъект ( Тип ( “ТестируемаяФорма” ),

“Контрагент (создание)” );

ПолеНаименование =

ОкноПриложенияКонтрагентСозданиеФормаКонтрагентСоздание.НайтиОбъект ( Тип (

“ТестируемоеПолеФормы” ), “Наименование” );

ПолеНаименование.ВвестиТекст ( “Новый” );

ПолеВидЦен = ОкноПриложенияКонтрагентСозданиеФормаКонтрагентСоздание.НайтиОбъект ( Тип (

“ТестируемоеПолеФормы” ), “Вид цен” );

ПолеВидЦен.Активизировать ();

КнопкаЗаписатьИЗакрыть =

ОкноПриложенияКонтрагентСозданиеФормаКонтрагентСоздание.НайтиОбъект ( Тип (

“ТестируемаяКнопкаФормы” ), “Записать и закрыть” );

КнопкаЗаписатьИЗакрыть.Нажать ();

В полученном сценарии устанавливается подключение к клиенту тестирования, нажимается кнопка создания нового элемента справочника “Контрагенты”, в поле Наименование вводится текст “Новый”, а в выпадающем списке “Вид цен” выбираем значение “Закупочная”, затем нажимается кнопка “Записать и закрыть”.

Если в сценарии необходимо использовать несколько клиентов тестирования, то подключение к каждому из них и выполняемые действия необходимо описать отдельно.

Менеджер тестирования будет использоваться один, а к нему подключены два клиента на разных портах.

Поскольку сценарий тестирования – это обработка, строки программного кода которой выполняются последовательно, то разработчику необходимо описать последовательность действий для каждого клиента.

Рассмотрим подробнее, как будет выглядеть код при использовании двух клиентов тестирования:

Процедура ТестовыйСценарий_23_03_2014_ДваКлиента ()

//первый клиент

ТестовоеПриложение1 = Новый ТестируемоеПриложение ();

ВремяОкончанияОжидания = ТекущаяДата () + 60 ;

Подключен = Ложь ;

ОписаниеОшибкиСоединения = “” ;

Пока Не ТекущаяДата () >= ВремяОкончанияОжидания Цикл

Попытка

ТестовоеПриложение1.УстановитьСоединение ();

Подключен = Истина ;

Прервать ;

Исключение

ОписаниеОшибкиСоединения = ОписаниеОшибки ();

КонецПопытки ;

КонецЦикла ;

//второй клиент

ТестовоеПриложение2 = Новый ТестируемоеПриложение ();

ВремяОкончанияОжидания = ТекущаяДата () + 60 ;

ОписаниеОшибкиСоединения = “” ;

Пока Не ТекущаяДата () >= ВремяОкончанияОжидания Цикл

Попытка

ТестовоеПриложение2.УстановитьСоединение ();

Подключен = Истина ;

Прервать ;

Исключение

ОписаниеОшибкиСоединения = ОписаниеОшибки ();

КонецПопытки ;

КонецЦикла ;

Если Не Подключен Тогда

ТестовоеПриложение1 = Неопределено ;

ТестовоеПриложение2 = Неопределено ;

Сообщить ( “Не смогли установить соединение!” + Символы.ПС + ОписаниеОшибкиСоединения );

Возврат ;

КонецЕсли ;

//процедуры отдельные для каждого клиента тестирования

ОкноПриложенияКонтрагентыКнопкаСоздатьНажать1 ( ТестовоеПриложение1 );

ОкноПриложенияКонтрагентыКнопкаСоздатьНажать2 ( ТестовоеПриложение2 );

ОкноПриложенияКонтрагентСозданиеКнопкаЗаписатьИЗакрытьНажать1 ( ТестовоеПриложение1 );

ОкноПриложенияКонтрагентСозданиеКнопкаЗаписатьИЗакрытьНажать2 ( ТестовоеПриложение2 );

Паузы между выполняемыми действиями тоже нужно запрограммировать отдельно. Сценарий для большого количества клиентов становится трудночитаемым.

Кроме того, автоматизированное тестирование доступно только для управляемых форм.

Однако преимуществом автоматизированного тестирования является простота и наглядность разработки тестов. Поскольку тест оперирует только интерактивными действиями пользователя, то разработчику не нужно знать структуры конфигурации на уровне реквизитов объектов.

При изменении, например, кода конфигурации нет необходимости переделывать тест, поскольку на клиенте тестирования по-прежнему будут выполняться те же самые действия с теми же самыми элементами управления.

Механизм автоматизированного тестирования может быть использовано тестировщиками для записи последовательности действий, приводящих к ошибке. Записанные данные можно отправить разработчикам для исправления обнаруженной ошибки.

Также автоматизированное тестирование может применяться для выявления в конфигурации избыточных блокировок и взаимоблокировок.

Для этого нужно реализовать сценарий, воспроизводящий проблему, и приступать к поиску и устранению причины.

PDF-версия статьи для участников группы ВКонтакте

Если Вы еще не вступили в группу – сделайте это сейчас и в блоке ниже (на этой странице) появятся ссылка на скачивание материалов.

Статья в PDF-формате

Вы можете скачать эту статью в формате PDF по следующей ссылке: Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)

Если Вы уже участник группы – нужно просто повторно авторизоваться в ВКонтакте, чтобы скрипт Вас узнал. В случае проблем решение стандартное: очистить кеш браузера или подписаться через другой браузер.

Добрый день! У меня проблема с подключение к тест приложению в вею клиенте. Само приложение в браузере работает, все настроено. В вот подключится к нему для тестирования не могу. В качестве порта указал порт кластера сервера по умллч 1541.в настройках для подключения указал идентификатор для веб клиента его же использую в строке запуска. Ошибка Нет подкл к тест пртлож

Василий Ханевич

Добрый день!

В документации на сайте ИТС требуемые настройки указаны в статье Запуск клиента тестирования. Перепроверьте, пожалуйста, что у Вас всё выполнено по рекомендациям. Строка запуска веб-клиента будет следующей:

Источник: xn—-1-bedvffifm4g.xn--p1ai

Изменения в требованиях по охране труда и производственной безопасности

В 2023 году работодателям нужно принять во внимание изменения в правилах, инструкциях и содержании охраны туда. Сотрудникам, ответственным за эту сферу, нужно будет пересмотреть внутреннюю политику и убедиться, что они соответствуют обновленным требованиям законодательства. Отдельного внимания заслуживает структура инструкций.

Штрафные санкции при несоблюдении новых требований

Если у вас в организации действует внутренний порядок охраны труда, составленный до начала 2023 года, то компания может попасть под административную ответственность. Это грозит штрафными санкциями.

- для организаций – до 80 тысяч рублей;

- для ИП – до 5 тысяч рублей;

- для ответственных сотрудников – до 5 тысяч рублей.

Требования к инструкциям

При разработке актуальных инструкций необходимо принять во внимание следующие факторы:

- требования производственной безопасности по эксплуатации оборудования в соответствии с инструкциями от производителя;

- безопасность способов и приемов при исполнении трудовых обязательств;

- причины, которые привели к несчастным случаям и профессиональным заболеваниям (сюда относятся и микротравмы);

- анализ профессиональных рисков у представителей конкретных профессий;

- профессиональные стандарты;

- результаты специальной оценки трудовых условий (СОУТ) с учетом специфики той или иной должности;

- трудовые обязательства работников предприятия;

- регламент государственно-правовых актов по охране трудовой дисциплины.

В современных инструкциях обязательно должны прописываться профессиональные риски, указаны потенциально опасные и вредные факторы производственной деятельности.

Временными инструкциями можно ограничиться при осуществлении реконструкции, введении новых производств. Применение временных инструкций возможно только до принятия производств в эксплуатацию.

Типовые инструкции, которые использовались ранее, уже не актуальны. Поэтому организациям важно проверить действующие нормативные акты по охране труда – они должны соответствовать новым требованиям законодательства. Ссылки на устаревшие инструкции следует удалить.

Для внесения изменений можно составить лист с изменениями как дополнение к имеющимся инструкциям. Такой документ требует согласования с профсоюзом. Копии бланков с изменениями прикладывается к инструкциям.

Если правок слишком много, тогда более разумно составить новый документ с инструкциями, а устаревший аннулировать по составлению соответствующего приказа.

Проведение инструктажа после внесения правок

Инструктаж вне плана проводится непосредственным руководителем конкретного рабочего участка. Присутствовать на мероприятии должны только те специалисты, которые имеют прямое отношение к изменениям.

Факт проведения инструктажа фиксируется в учетном журнале на рабочем месте. Несоблюдение данного требования влечет за собой штраф:

- для компаний – до 130 тысяч рублей;

- для ИП – до 25 тысяч;

- для ответственных лиц – до 25 тысяч рублей.

Кто разрабатывает инструкции по охране труда

Руководитель организации вправе назначить сотрудника, ответственного за работу с инструкциями по охране труда. Это могут быть представители подразделений, организаторы труда, управляющие структурных филиалов. Инструкции разрабатываются для своих работников. Этот момент должен быть указан в должностных инструкциях.

Охрана труда – это последовательный организационный процесс, который следует доверить ответственному и опытному специалисту.

Источник: ibtconsult.ru

Кем разработана программа 1с

Академика Сергея Алексеевича Лебедева считают основоположником вычислительной техники в СССР, создателем первого в Европе компьютера с хранимой в памяти программой и разработчиком первых цифровых электронных вычислительных машин. Достижения учёного признаны во всём мире.

Работать над электронным разумом Сергей Лебедев начал ещё студентом, и, отличаясь, по воспоминаниям коллег, невероятной работоспособностью, не останавливался до последних дней жизни, несмотря на тяжёлую болезнь. Война заставила учёного изменить направление исследований, его разработки в военной сфере стали существенным вкладом в победу. Невозможно переоценить и роль Сергея Лебедева и его команды в становлении Советского Союза как ведущей космической державы.

Курс трёх классов – за три месяца

Сергей Лебедев родился в Нижнем Новгороде в образованной семье, которая занималась народным просвещением. Отец был автором популярных «Азбуки» и «Словаря непонятных слов», мать-дворянка преподавала в народном училище. После революции Лебедевы переехали в Москву по приглашению наркома просвещения.

Сергей, по воспоминаниям сестры Татьяны, во многом походил на других мальчишек: любил плавать и с лёгкостью переплывал Оку, по-нижегородски страстно играл в лапту, городки и другие народные игры.

Мастерил тоже увлечённо. «Зимой Сергей мастерил из полена корабль Нансена «Фрам», набивал киль, вытачивал мачты, каюты, прилаживал флаг и паруса, – вспоминает сестра. – Весной корабль пускали по воде, но он к огорчению детей валился на бок. В следующую зиму делали новый. Столь же упорно мастерил Сергей динамо-машину.

Когда она была готова, набили банку фольгой и пропустили сквозь эту «лейденовскую банку» проводки. Изобретателя ток не бил, слишком малы были разряды, но кошка, стоило к ней прикоснуться проводками, вырывалась и, оставив за собой шлейф из искр, пряталась».

Увлечение изобретательством будущий академик пронёс через школьные годы. Толчком к выбору профессии стал государственный план электрификации страны, утверждённый советским правительством в 1921 году. Увидев, какие перспективы для научно-технического прогресса это обещает, Сергей решил поступать в Московское высшее техническое училище (МВТУ) на электротехнический факультет.

Впрочем, была загвоздка. Для получения документа о полном среднем образовании ему нужно было пройти ещё курс трёх старших классов. Тогда-то и проявилась невероятная работоспособность и сосредоточенность Сергея Лебедева, которая впоследствии станет его научным кредо. Курс трёх классов он прошёл в течение одного лета, сдал экзамены экстерном и в 1921 году был зачислен в МВТУ.

Студент-изобретатель

Учился Сергей Лебедев увлечённо, читал не только то, что задавали, но и всё, что мог найти. Уже во время подготовки дипломной работы профессора были вынуждены признать – в некоторых сферах студент подкован лучше их.

Дипломный проект Лебедева, разработавшего решение проблемы параллельной устойчивости работы станций, вполне мог потянуть на кандидатскую или даже докторскую. Рассказывают, что на защиту пришли сотни студентов различных специальностей, которые не раз прерывали защиту овациями и, в конце концов, подняли автора на руки и качали.

В 26 лет Сергей Лебедев стал не только обладателем диплома инженера-электрика, но и самым компетентным в стране специалистом по теории надежности в электротехнике. Его сразу пригласили в МВТУ преподавателем, с педагогикой он не расставался на протяжении всей жизни, несмотря на научную занятость.

Став научным сотрудником Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ) и возглавив лабораторию электрических сетей, Сергей Лебедев в ближайшие годы расширил сферу её деятельности. Достижения учёного и его коллег не замыкались в лабораторных стенах, он участвовал в подготовке сооружения Куйбышевского гидроузла и других больших государственных проектах своего времени.

Начало Великой Отечественной войны не могло не сказаться на планах учёного и его лаборатории. Как и вся наука и промышленность СССР, деятельность изобретателя вычислительных машин встала на военные рельсы.

В Свердловске, куда учёный эвакуировался в 1941 году, он с поразительной скоростью представил систему стабилизации танкового оружия, позволявшую танку наводить и стрелять во время движения, что повысило его неуязвимость. Разработка была немедленно принята на вооружение, а учёный получил орден Трудового Красного Знамени. В годы войны подобных изобретений было сделано Лебедевым немало.

На пути к суперкомпьютеру

Победа позволила Сергею Лебедеву вернуться к его давней задумке по созданию вычислительной машины с использованием двоичной системы счисления. Литературы на эту тему на русском и других языках почти не было, и учёный мог чувствовать себя первооткрывателем, исследуя территорию, на которую не ступала нога человека.

Базой для создания цифровой вычислительной машины стала методика выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления и методы решения математических задач, разработанные Сергеем Лебедевым.

В 1947 году его назначили руководителем Института электротехники Академии наук Украины, а также он стал во главе лаборатории Института точной механики и вычислительной техники СССР. А уже в следующем году под началом Лебедева начался процесс создания малой электронной счетной машины (МЭСМ).

Лебедев выдвинул, обосновал и реализовал в первой советской вычислительной машине принципы построения ЭВМ с хранившейся в памяти программой. Под МЭСМ было выделено отдельное здание в бывшей монастырской гостинице, машина занимала целое крыло здания и состояла из шести тысяч электронных ламп!

Работа над её созданием, включая трудоёмкую отладку, заняла три года – чрезвычайно малый срок для проекта такой сложности. В США разработка подобной машины ЭНИАК заняла 5 лет, а задействованная команда была значительно больше.

На что была способна МЭСМ? Она могла складывать, вычитать, умножать, делить, производить сравнения с учётом знака, сравнения по абсолютной величине и многое другое. Пробный пуск машины состоялся в ноябре 1950 года.

«Первый образец новой ЭВМ, наряду с большим количеством логических ошибок, содержал накопленные за время его изготовления отказы элементно-конструкторской базы, – вспоминал его коллега академик Всеволод Бурцев. – Если учесть, что Сергей Алексеевич начинал создание ЭВМ в период, когда основными логическими элементами были ламповый вентиль и триггер, которые отказывали через каждые 100 – 1000 часов работы, а первые ЭВМ содержали более 1000 таких элементов, то отладка первого образца ЭВМ всегда велась на фоне непрерывных сбоев и ежечасных отказов. Фактически, шло сражение за то, кто победит – отладчик, который должен был на фоне сбоев и отказов устранить все дефекты проекта, или ненадёжные элементы. В процессе отладки дорабатывались схемы самих логических элементов, а зачастую вносились изменения и в элементную базу, после чего опытный образец становился работоспособным. Но какой силой воли, работоспособностью и уверенностью в положительном исходе создания нового образца необходимо было обладать Сергею Алексеевичу, чтобы создавать всё новые, более логически сложные и совершенные ЭВМ».

Спустя несколько лет коллективом Лебедева была разработана вычислительная машина БЭСМ-2 (Быстродействующая электронная счётная машина). Она сохранила все основные параметры своего предшественника, но стала более технологичной и удобной для серийного выпуска. Именно на БЭСМ-2 проводились расчёты, связанные с запуском искусственных спутников и первых пилотируемых космических кораблей. Это устройство рассчитало траекторию ракеты, доставившей вымпел СССР на Луну в 1959 году.

Последующие машины Сергей Лебедев и его коллеги создавали с использованием своих же завершённых разработок, что ускоряло сроки и делало их более совершенными. Например, у БЭСМ-6 уже появился центральный процессор, позволявший совершать до миллиона операций в секунду и обрабатывать несколько команд одновременно.

В 1990 году устройство заняло своё почётное место в лондонском Музее науки как лучший в Европе суперкомпьютер своей эпохи. Всего же под руководством учёного были созданы 18 ЭВМ, в том числе, суперЭВМ «Эльбрус», большинство из них выпускались серийно. Сергей Лебедев работал и над разработкой малогабаритного высокомощного устройства и, наверняка, одним из немногих на планете мог представить себе современный ноутбук ещё в 1960-е годы.

Добрый, но неуступчивый

«Он был небольшого роста, худенький, с миниатюрными руками, негромким голосом, –вспоминал коллега учёного академик Камиль Валиев. – Как тогда было принято, работал по 16 часов, если работа того требовала, не считаясь со временем. Никогда не повышал голоса, по крайней мере, я не видел его раздражённым и злым.

Удивительно был нежен со своими сотрудниками, называя их уменьшительными именами: Володя, Сева. Добрый, спокойный, но непреклонно стойкий в вопросах дела его жизни – в создании ЭВМ. Здесь он был неуступчив и настойчив. Правда, ему было нетрудно, как мне казалось, выдерживать «свою линию» в разработке: у него был столь большой авторитет в своем деле, что вряд ли кто мог на него «давить» или «влиять». Он, конечно, хорошо слушал своих сотрудников, находя предел возможного в тех условиях, который и обеспечивал конечный успех разработки».

При жизни имя Сергея Лебедева было широко известно специалистам по всему миру. Холодная война и гонка вооружений не мешала обмену научными идеями, советский учёный выступал на ведущих конференциях мира, печатался в авторитетных научных журналах, совершал командировки в США, Великобританию и другие страны. В 1959 году его радушно принимали в компании IBM, Массачусетском технологическом институте, Гарварде, Филадельфии, Вашингтоне, Национальном бюро стандартов в Нью-Йорке.

Чтобы понять, каким уважением и почтением пользовался русский учёный, достаточно почитать напечатанные в книгах о нём письма и поздравительные телеграммы, которые присылали ему научные светила со всего мира. В 1953 году он возглавил Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ), который ныне носит его имя.

Сергей Алексеевич Лебедев скончался 3 июля 1974 в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Источник: russkiymir.ru