Механическое телевидение в Советском Союзе начало свое вещание 1 октября 1931 года. Получается, что в этом году отечественному телевидению исполняется 83 года! Поэтому мы решили вспомнить былые времена и рассказать о том, как развивалось советское ТВ.

«Телевидению принадлежит будущее. Не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение», — говорил один из героев фильма «Москва слезам не верит». К большому счастью, его прогноз не оправдался. Люди до сих пор читают газеты и книги, ходят в кино и театры. Но часто смотрят телевидение.

Телевидению не принадлежит ни настоящее, ни будущее, вовсе нет. И вряд ли когда-нибудь так станет. Однако телевидение уже давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Да, теперь уже не в каждом доме можно встретить телевизор — многие предпочитают смотреть фильмы и программы при помощи Интернета. Однако это вовсе не означает, что развитие телевидения остановилось.

Телекоммуникационные операторы отчаянно стараются продвигать новые технологии и улучшать уже существующую функциональность.

Как я стал программистом с нуля. Моя первая программа.

Если брать за точку отсчета 1931 год, когда в Москве начало свое вещание так называемое механическое телевидение, то история развития отечественного ТВ насчитывает уже более 80 лет. Мы решили больше не обходить стороной столь интересную тему. Сегодня мы расскажем о ключевых моментах становления телевидения в СССР.

Телебашня «Останкино» — символ нашего телевидения

О первых телевизионных технологиях

Однако прежде чем приступить к рассказу о первых советских телевизорах, необходимо заглянуть еще в более далекое прошлое — конец XIX века. В то время начали появляться изобретения, которые впоследствии и легли в основу первых телевизионных устройств.

Самой значимой из ранних разработок стала система немецкого студента-инженера Пауля Нипкова. В 1884 году он создал специальный механизм для сканирования и воспроизведения изображения, который получил название «диск Нипкова». Как же он был устроен?

Диск Нипкова представлял собой простой вращающийся диск, выполненный из любого непрозрачного материала (чаще всего в этой роли выступал обычный картон или даже плотная бумага, реже — алюминий) и имеющий определенное число отверстий, расположенных по спирали на равном угловом расстоянии друг от друга.

Этот огромный круг и есть «диск Нипкова»

С помощью этого диска появилась возможность преобразовывать изображение в электрические импульсы. Для этого за диском устанавливался фотоэлемент, который оценивал яркость каждой точки изображения. Чувствительность фотоэлементов того времени была очень низка, поэтому иногда для улучшения качества изображения лица дикторов гримировали фиолетовой краской.

На «принимающей стороне» телезрители смотрели через диск Нипкова на источник света — как правило, это была неоновая лампа. Ее яркость зависела от поступающих показаний фотоэлементов. В результате прокрутки диска Нипкова формировалось изображение. Кстати, в движение диск чаще всего приводил небольшой электромотор, однако некоторые предпочитали крутить диск вручную.

Поскольку на диске могло быть лишь ограниченное число отверстий, разрешение полученной картинки, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Тогдашнее разрешение измерялось в количестве строк развертки, и их число редко превышало 30 штук. Вдобавок к столь маленькому разрешению размер изображения также был более чем скромным: по габаритам картинку можно было сравнить с почтовой маркой, поэтому зачастую перед диском устанавливалась увеличивающая линза.

Схематичное изображение принципа работы «диска Нипкова»

Роль диска Нипкова в развитии телевидения заключается в том, что в 30-х годах XX века он стал основой для так называемого механического телевидения. Отличительной чертой технологии было использование электромеханических устройств.

В электронном телевидении, которое пришло на смену механическому лишь в 40-х годах, вместо «электромеханики» использовались электронно-лучевые трубки и полупроводниковые приборы. Несмотря на то, что диск Нипкова был запатентован в 1884 году, первая работоспособная телевизионная система была создана лишь спустя 40 лет. В 1924 году шотландский инженер Джон Бэрд представил устройство механического ТВ, способное передавать и отображать движущееся изображение. Вообще, США и Великобританию можно было назвать лидерами в сфере развития телевидения. А как же обстояли дела в Советском Союзе?

Советское телевидение в довоенное время

Русские ученые также внесли огромный вклад в развитие телевидения во всем мире, придумав множество интересных изобретений. Так, еще в 1900 году инженер-технолог Александр Полумордвинов предложил идею системы цветного телевидения, которая была основана на трехкомпонентной теории цвета.

Чуть позже, в 1911 году, русский ученый Борис Розинг провел в Санкт-Петербурге первую публичную демонстрацию электронного воспроизведения телевизионного изображения. С помощью разработанной им системы удалось получить изображение, состоящее из четырех белых полос на темном фоне. За это ученый был награжден золотой медалью Русского технического общества.

На протяжении следующих двадцати лет Розинг продолжал свою изобретательскую деятельность. В начале 20-х годов он провел серию опытов, которые еще раз подтвердили работоспособность его телевизионной системы. Кто знает, каких вершин смог бы достичь Розинг, если бы не репрессия учёного в 1931 году.

Первой в СССР системой, использующей диск Нипкова, стала разработка изобретателя и инженера-электрика Ованеса Адамяна. Появилась она в 1925 году — почти одновременно с аналогичным устройством Джона Бэрда. Главной особенностью системы Адамяна стало то, что его установка могла работать с цветным изображением.

Промежуточным итогом многочисленных советских разработок в области телевидения стала первая экспериментальная трансляция механического ТВ 1 мая 1931 года. Во время экспериментальной трансляции была передана всего лишь одна небольшая фотография. В течение нескольких следующих месяцев состоялись еще несколько тестовых трансляций, но ни одна из них пока что не поддерживала звуковое сопровождение.

В пробном режиме телевидение пробыло не так долго — и уже с 1 октября 1931 года начались регулярные передачи механического ТВ из Москвы в диапазоне средних волн. Вот что писала газета «Известия» по поводу запуска телевещания: «С 1 октября 1931 г. в Москве впервые в СССР, начинаются регулярные передачи движущихся изображений (телевидения) по радио. Передачи организованы Московским радиовещательным узлом НКПиТ под руководством ВЭИ и будут происходить через радиостанцию МОСПС (волна 379 м) ежедневно с 24.00 до 0.30 мин…»

А с 1934 года механическое телевидение получило поддержку звука. Так, первая звуковая передача малострочного телевидения состоялась 15 ноября 1934 года: транслировался эстрадный концерт, во время которого артист И.М. Москвин прочитал стихотворение А.П. Чехова «Злоумышленник». Во время концерта также выступили певица и балетная пара.

Что касается технической стороны, то первое время в Советском Союзе использовался немецкий стандарт механического телевидения, который предусматривал разложение на 30 строк и частоту 12,5 кадров в секунду. Соотношение сторон кадра составляло 4:3.

При этом изображение нужно было не только передавать: конечно же, зрителям были необходимы устройства для просмотра телепередач. Первым серийным советским телевизором стала модель Б-2, выпускаемая силами ленинградского завода имени Козицкого. Первый телевизор сошел с конвейера в 1933 году. Он представлял собой устройство, в основе которого лежал диск Нипкова.

Диск изготавливался из плотной бумаги и был максимально облегчен для того, чтобы использовать простой маломощный мотор. Б-2 воспроизводил изображение размером 16×12 мм, но благодаря встроенной увеличивающей линзе картинка увеличивалась до 4х3 см.

Источник: www.ferra.ru

Искусственный интеллект AI. История развития

Искусственный интеллект – компьютерная самообучаемая система, предназначенная для решения задач высокого класса сложности. Он способен решать управленческие и расчетные задачи, предназначен для управления особо сложными объектами и системами (космическими кораблями, ядерными электростанциями и пр.).

Автор термина «Искусственный Интеллект»

Джон Маккарти — известный разработкой языка Лисп и основоположник функционального программирования.

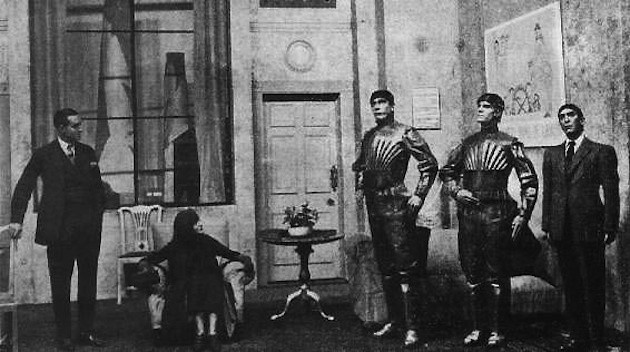

Представление об искусственном интеллекте часто соотносится с понятием робототехники, хотя роботы и ИИ в своем понимании имеют разные характеризующие их свойства. Тем не менее, в более высшем технологическим развитии робот и ИИ имеют тесную функциональную взаимосвязь.

(«R.U.R» — пьеса написанная Карелом Чапеком в 1920 году, с чеш.яз. Rossumovi Univerzalna Roboti в переводе «Россумские Универсальные Роботы»)

Искусственный интеллект — общее понятие

- Логические рассуждения;

- Обучение способом накопления знаний и опыта;

- Способность применять накопленные знания, чтобы управлять средой;

- Приспособляемость.

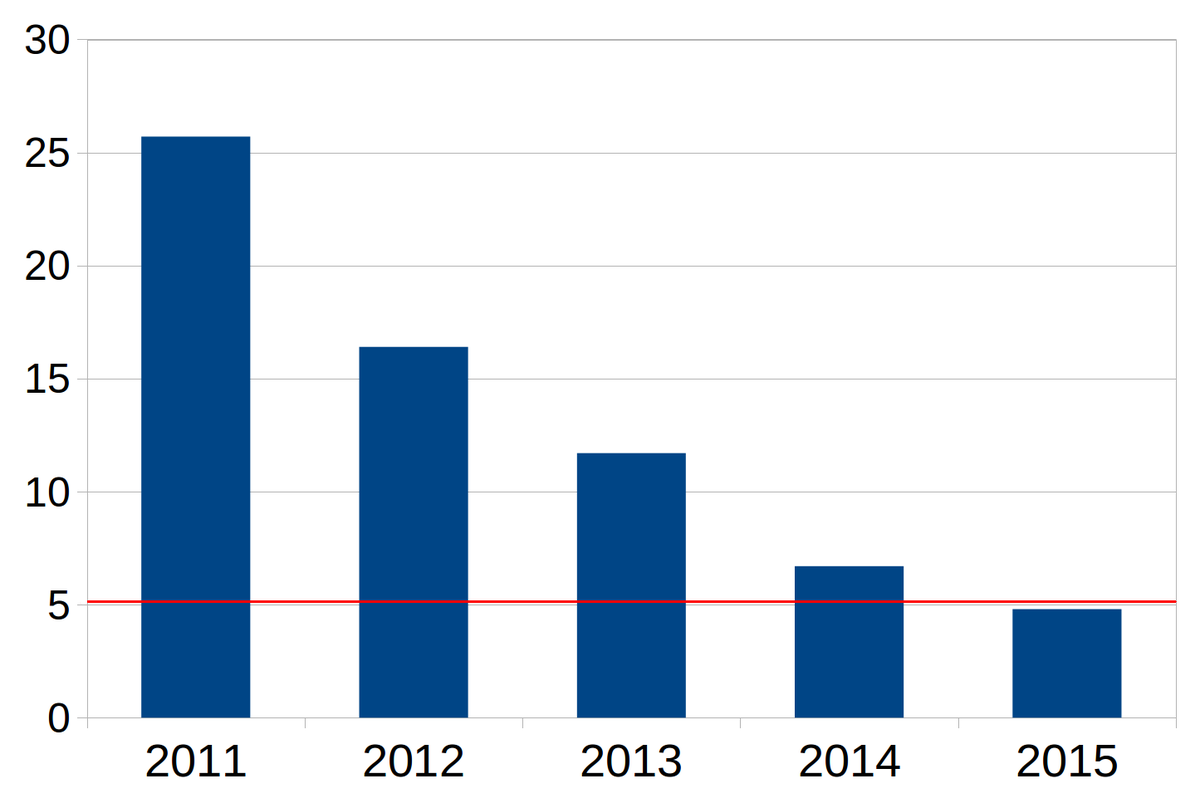

В процессе работы над ИИ разрабатываются алгоритмы и программы, решающие задачи точно так же, как и человек. На первом этапе такими задачами была обработка языка и распознавание речи, текста, изображения, затем видео и лиц.

Сейчас круг задач продолжает развиваться. Это беспилотные средства транспорта, компьютерная медицинская диагностика, поисковые системы, игры, автоматизированные системы управления роботами, и многое другое.

(Прогресс машинной классификации изображений: коэффициент ошибок по годам сделанных ИИ (%) и коэффициент ошибок обученного человека-аннотатора (5,1%))

Что такое аббревиатура AI

Artificial intelligence (англ.) как раз и переводится, как искусственный интеллект. Однако специалисты, использующие эту аббревиатуру, ведут речь об AI Effect, эффекте, который создаёт эволюционизирующий ИИ. Как только ИИ учится делать что-то новое, сразу же поднимается волна споров о том, что новое умение, ещё не свидетельство наличия мышления у машины (системы).

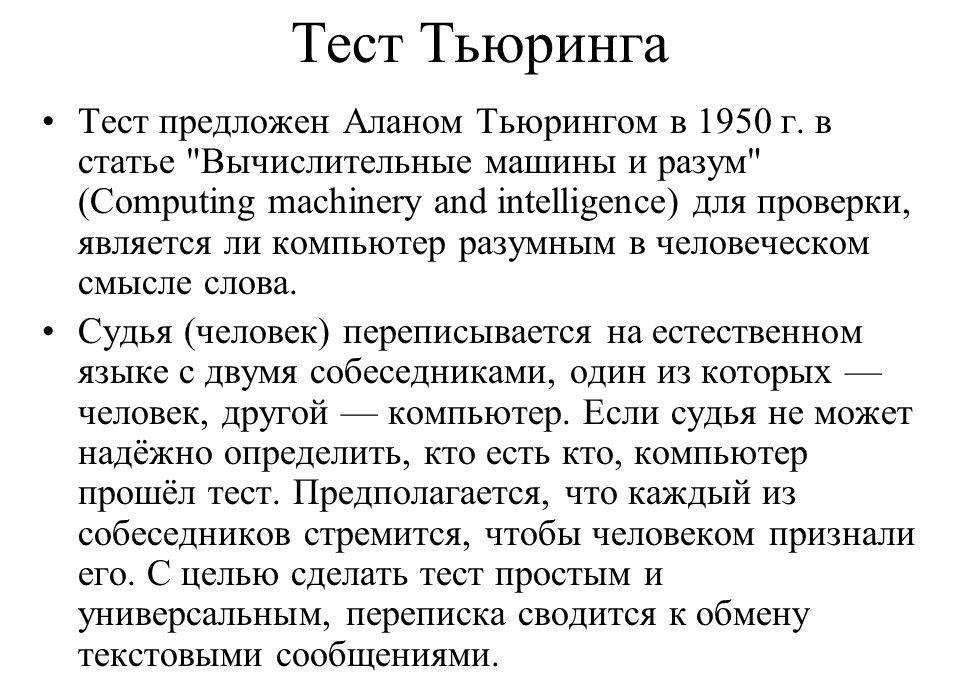

Тест Тьюринга

С понятием искусственного интеллекта тесно связано понятие теста Тьюринга. В 1950 году Алан Тьюринг издал статью «Может ли машина мыслить». В ней описана простая процедура, позволяющая практически со 100% точностью определить, насколько близок уровень интеллекта машины к человеку.

Суть теста в том, что в трех разных комнатах находится компьютер и два человека. Один из них поочередно общается как с человеком, так и с машиной, не зная, кто из них кто. По окончании теста, он должен сказать, с кем именно он общался в той или иной ситуации. Беседа ведется в письменном виде (обычно в виде чата), все ответы отправляются через заданный промежуток времени, чтобы скорость ответа не повлияла на решение человека.

История изучения Искусственного Интеллекта

Исследование проблем ИИ начинается в середине XX века, оформляясь в отдельную науку. Выяснив, что машина может куда быстрее и точнее проводить все вычисления, ученые поняли, насколько широки возможности компьютеров. Именно тогда возник вопрос – могут ли они достигнуть уровня человека? Толчком к развитию ИИ считается создание первых компьютеров, ставших базой для исследований.

(ELIZA — знаменитая компьютерная программа-собеседник, написанная Джозефом Вейценбаумом в 1966 году)

Хронология изучения и развития искусственного интеллекта

- 1943 г. — У. Маккалок и У. Питтс опубликовали научные труды, где заложили основы идеи искусственных нейронных сетей и предложили модель нейрона, созданного искусственно.

- 1949 г. — Д.Хебб описал принципы обучения групп нейронов.

- 1956 г. — Вводится понятие ИИ.

- 1969 г. — Пайперт и Минский обнаружили и обосновали непреодолимые на тот момент времени вычислительные проблемы, возникающие при создании искусственных нейронных сетей. И интерес к ним на какое-то время практически сошел на нет.

- 1950 г.- Исследования А. Тьюринга, в популярной форме — в форме теста — показали близость интеллекта человека и машины. Человек и робот общаются с другим человеком посредством телетайпа или чата. Этот человек не знает, кто есть кто. Если робот при этом самого выбрать себя за человека, значит, он и представляет собой пресловутый ИИ.

- 1954 г. — Рождение компьютерной лингвистики. Джорджтаунский эксперимент показал возможности машинного перевода текстов. Эксперимент описывали все крупные мировые СМИ. И несмотря на то, что переводить удавалось лишь самые примитивные тексты, подавалось это как большой научный прорыв.

- 1965 г. — Создание первой экспертной системы Dendral. По данным ИК, СМ, ЯМ – спектрометрии и данных, предоставленных пользователем, ИИ выдаёт результат в виде химической структуры. Экспертная система может отбрасывать не подошедшие гипотезы, и применять новые. Ещё одна экспертная система MYCIN была создана в 1970 г. и могла распознавать патогенные бактерии, подбирать антибиотики для их уничтожения с расчетом дозировок.

- 1966 г. — Создана компьютерная программа Элиза, которая может поддерживать разговор, выдавая себя за человека.

- 1969 г. — Начало развития робототехники, создание первого универсального робота Фредди.

- 1970 г. — 17 ноября- посадка на лунную поверхность «Лунохода-1», самоходного аппарата, управляемого дистанционно, проработал 11 лунных дней, проехав 10 540 метров.

- 1970 г. — Создание экспертной системы MYCIN, которая анализирует симптомы инфекционных заболеваний крови и предлагает рекомендации по лечению.

- 1971 г. — Создание робота из Стэнфорда – первого мобильного робота, действующего по внутренней программе без руководства человека.

- 1981 г. — Создание промышленных роботов с микропроцессорным управлением и развитой сенсорикой.

- 1982 г. — Возврат интереса к нейронным сетям и создание сети с двухсторонней передачей информации (сеть Хопфилда).

- 1982 г. — Начинается разработка первой системы распознавания речи.

- 1993 г. — В Массачусетском технологическом институте успешно работает робот — экскурсовод.

- 1997 г. — Компьютер DeepBlue играет в шахматы с Гарри Каспаровым и одерживает победу.

- 1999 г. — Появление домашней робособаки Sony Aibo. Через 7 лет проект, так и не ставший сенсационным, был закрыт, но в 2017 году разработчики к нему вернулись.

- 2009 г. — Создание поисковой системы WorframAlpha, которая может распознавать естественные речевые запросы.

- 2010 г. — Использование ИИ в приложениях и устройствах для потребителя. Огромные базы данных стали прорывом в обучении ИИ, к тому же были созданы новые производительные алгоритмы обучения нейтронных сетей.

- 2017 г. — 34 сотрудника компании FukokuMutualInsurance, занимающейся страхованием, были заменены одним компьютером.

- 2017 г. — Рекомендательный ИИ на Amazon делает 40% продаж, оценивая товары, которые покупатели купят с большей долей вероятности

Работа над AI – одна из важнейших и перспективных проблем в настоящее время. Закон Мура предполагает, что в 2029 году быстродействие компьютера сравнится с уровнем работы человеческого мозга. А в 2045 году искусственный интеллект должен превзойти способности человека и начать самообучаться.

Однако основной проблемой подобных систем является не сложность обработки информации и поиск наиболее оптимальных путей решения поставленных задач, а способность мыслить и чувствовать в широком понимании этого слова. Первые наработки в этом направлении появились с развитием нейросетей, которые позволяют устанавливать меняющиеся связи между различными событиями и явлениями подобно нейронам в мозге, только работающим в тысячи раз быстрее. Отрицательными сторонами такой нейросети является невозможность их запрограммировать, они должны обучаться на собственном опыте.

Сферы применения

ИИ применяется в различных сферах деятельности человека. Это и химическая промышленность, и лингвистика, и медицина, робототехника, производство.

(Конвейер, состоящий только из роботов-манипуляторов, управляемый единой программой сборки)

Искусственный интеллект широко используется для создания обучающих систем, для естественного перевода человеческой речи на другие языки, в поисковых системах. После создания и обучения полноценного AI ему будет передано управление всеми производственными процессами планеты, а людям останутся только творческие миссии.

Искусственный Интеллект в кино

Начиная с истоков зарождения ИИ, режиссёры и художники описывали мир будущего как мир, где ИИ конкурирует с человеком, и человек побеждает в борьбе далеко не всегда.

(Искусственный интеллект СкайНет из КибердайнСистемс, фильм «Терминатор»)

1968 г. — «Космическая одиссея» — фильм С. кубрика, в котором ИИ лице бортового компьютера ХЭЛ-9000 вместо помощи экипажу корабля поднял бунт. И тему бунта машин подхватили тысячи последователей.

1984 г. — СкайНет из КибердайнСистемс — ИИ, противостоящий Терминатору в фильмах Кэмерона, спонтанно получил свободу воли, и направил её на уничтожение человечества. Сработал ли в сюжете дар предвидения?

(Программа, созданная ИИ, иммитирующая человеческий мир из фильма «Матрица»)

1999 г. — Братья Вачовски создали знаменитую «Матрицу», где ИИ создал для людей фальшивый мир.

2005 г. — «Автостопом по галактике» — фильм, в котором фигурирует ИИ в виде суперкомпьютера, размером с планету, ищущий ответ на Главный вопрос жизни.

Ответ был найден, но вот понравился ли он представителям человечества?

2014 г. — «Превосходство» (Transcendence) — фильм об ИИ, собравшем все знания, накопленные человечеством.

Человечество давно мечтает о настоящем ИИ и одновременно очень его боится.

Искусственный интеллект — человек и этика

Разработка любой новой технологии должна решить проблему контроля. Владелец технологии должен иметь максимум возможностей, но при этом поле принятия решения самой машиной должно быть сужено до минимума. Идеальная машина должна быть беспомощна в отсутствии человека, так как с точки зрения человека, машина должна увеличивать способность человека к управлению.

Принципы взаимодействия человека и машины ещё в 1940 г. сформулировал А.Азимов в «трёх законах робототехники». У эволюционировавшего ИИ должны быть те же ограничения?

Основные характеристики существа сознательного, по мнению профессоров Н.Бострома и Е. Юдковски, это чувствительность, способность страдать, самосознание и рефлексия. Это не совсем то, о чём говорят владельцы и разработчики.

Интеллект, по самой своей природе, не может поддаваться контролю. Тем не менее, люди самого разного круга обсуждают сценарии восстания машин, а изобретатели стремятся к созданию исключительно умной, но и исключительно «доброжелательной» машины, действия которой легко контролировать и предсказывать. И это противоречие пока не имеет своих решений.

Факты об Искусственном Интеллекте

ИИ становится сильнее, но до совершенства ему далеко. Ошибки прогнозирования и распознавания допускают существенные ошибки, хотя их намного меньше, чем у человека.

И пока люди рассуждают, насколько решения ИИ этичны, незаметно произошло ещё одно событие: программа AlphaGo обыграла человека – в Го со счётом 5:0.

Го — последняя логическая игра, где абстрактное мышление человека считалось абсолютным преимуществом. Многие ходы в этой игре делаются на основе интуиции, а ведь она практически не укладывается в алгоритм.

Источник: xn--80abmurblt.xn--p1ai

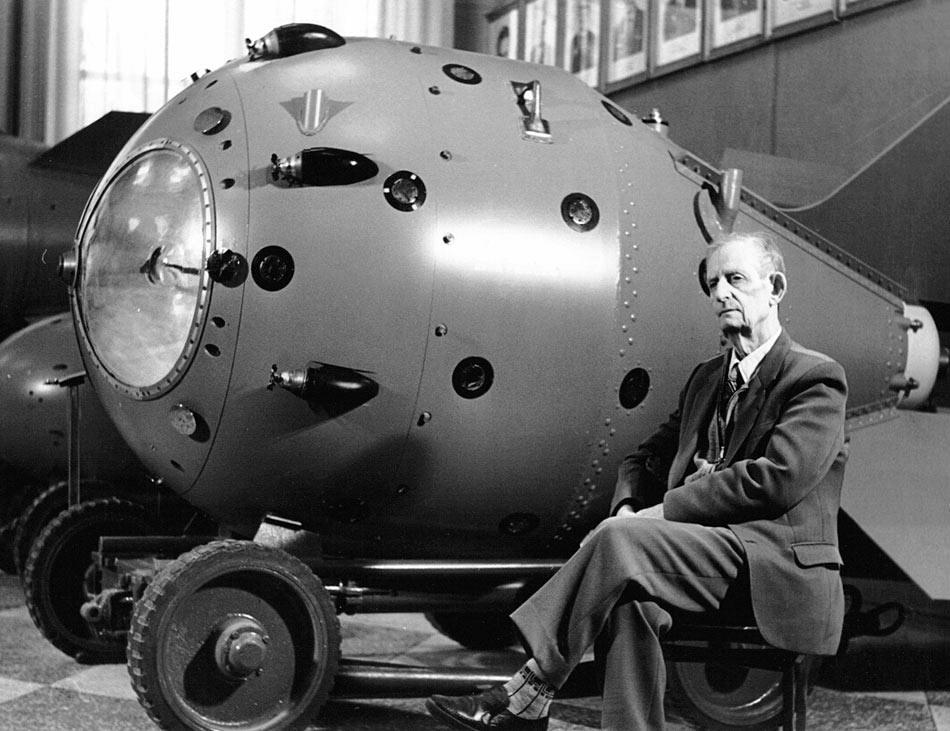

История атомного проекта

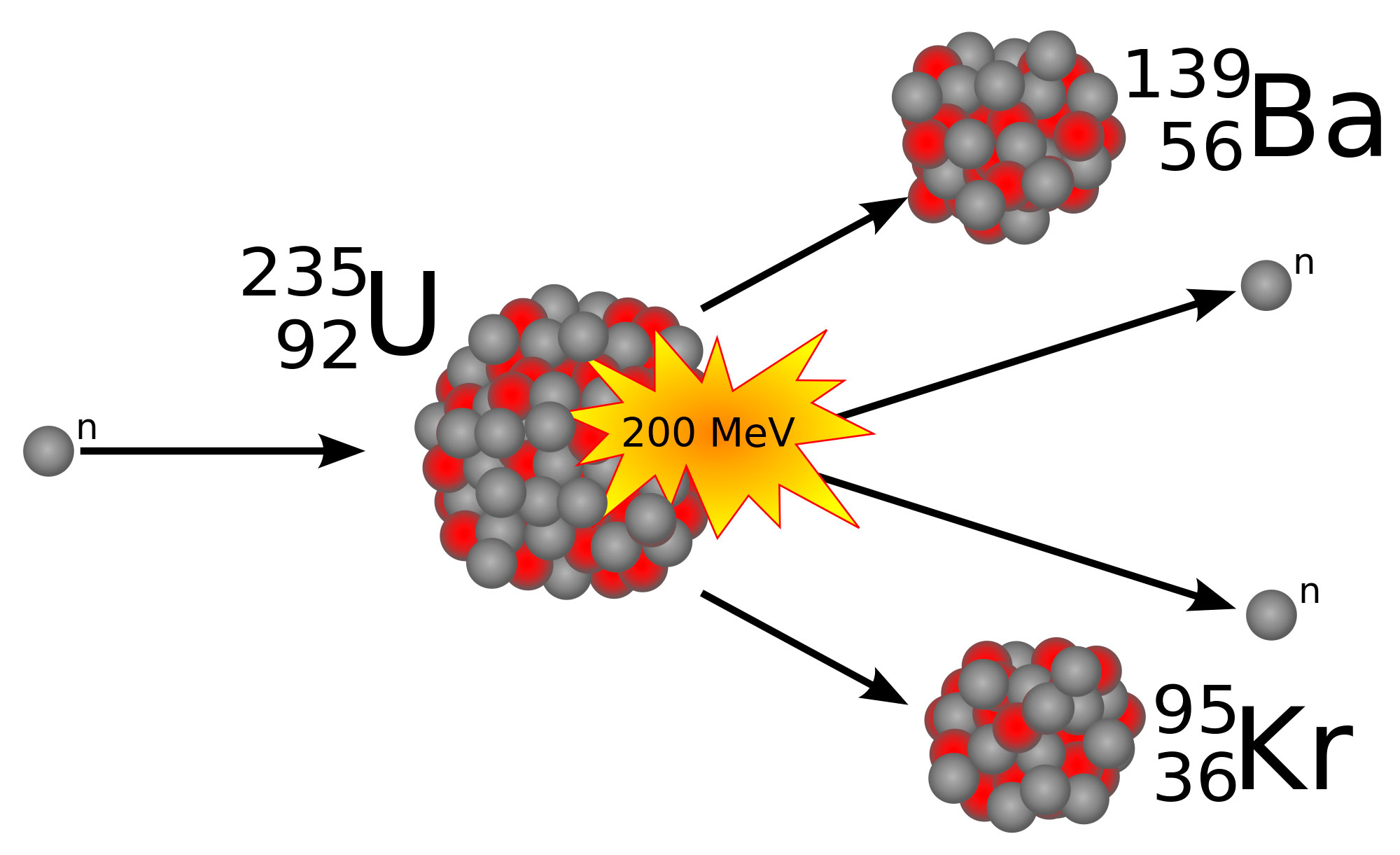

В 1938 году Отто Ган и Фриц Штрассман открыли, что ядра урана при бомбардировке его нейтронами образуют другие элементы.

Ядерный реактор СР-1 // wikipedia.org

Роберт Оппенгеймер: «Это было потрясающе ужасное зрелище. Как наступление конца света».

Результаты не замедлили себя ждать: уже в декабре 1946 года, через 4 года после США, запустили первую в Европе ядерную критическую установку — установку Ф-1. Она до сих пор работает в Курчатовском институте.

АЭС Three Mile Island // wikipedia.org

Написать нам

Над материалом работали

Виктор Мурогов

доктор технических наук, профессор НИЯУ (МИФИ-ИАТЭ), главный научный сотрудник НИЦ КИ, член Международной ядерной академии, директор Международного центра ядерного образования МИФИ, директор Российской ассоциации ядерной науки и образования

Максим Гаммал

историк, научный сотрудник кафедры иудаики Института стран Азии и Африки Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова

Источник: postnauka.ru