Политика перестройки возникла в Союзе как реакция на затухание темпов экономического роста и возрастающие отставание от развитых стран, на апатию в общественно-политической жизни. Она имела своей целью обновление существующего социалистического строя и придание ему большего динамизма и авторитета на международной арене.

В политике надежды возлагались на резкую смену кадрового состава в управленческих структурах и «очищение» общественной жизни на основе «гласности». В экономике был задуман грандиозный структурный маневр: предполагалось на протяжении двух-трех лет резко увеличить капиталовложения в отрасли тяжелой промышленности (прежде всего – машиностроение) и добиться технологий и скачка темпов роста производства в них , а затем на этой основе, обеспечить рост в отраслях, производящих потребительские товары. Эти три лозунга – перестройка, ускорение и гласность – составляли суть первого этапа перестройки. Внутренняя политика дополнялась «новым мышлением» в международной политике, курсом на разоружение и компромиссы.

Программа 500 дней [500 days Program]

Выход из затруднений, казалось, был найден на путях развития экономической реформы и перестройки политической системы: общество должно было «ожить» само. Это был колоссальный шаг вперед – смягчены и во многом фактически устранены социалистические догматы, мешающие преобразованиям, конкретные мероприятия реформ становились все более прагматичными, все менее идеологизированными.

Во второй половине 1990 г. страна вступила в период нарастающей политической и экономической анархии, когда существовавшие вертикальные связи тоталитарного государства стали рушиться быстрее, чем успевали их заменять горизонтальные связи гражданского общества.

В этих условиях и была попытка установить уже набравшие инерцию деструктивные процессы на основе выработки рациональной экономической программы, предусматривавшей стабилизацию экономики на основе осуществления жесткой финансовой и денежной политики, последовательной либерализации цен, постепенного введения конвертируемости рубля, ускоренного развития рыночных структур и горизонтальных взаимосвязей предприятий, проведения широкой приватизации и земельной реформы. Предполагалось сделать ставку на добровольный экономический союз республик в целях стабилизации экономики и проведения реформ, центральные экономические органы – естественно перестроить в межреспубликанские управленческие структуры. Эта программа получила название “500 дней”.

Поэтому основная цель курсовой работы может быть сформулирована следующим образом: на основе обобщения материалов различных источников раскрыть основную направленность разработанных в 1989-1990 годах программ экономического развития страны, в том числе и программы “500 дней», этапы ее реализации и особенности по отношению к приватизации государственных предприятий.

Для характеристики основных программ экономического развития страны были рассмотрены материалы периодической печати1 и ряда статей известных авторов доктора экономических наук, профессора Ю. Любимцева2 и кандидата экономических наук Т. Поповой3, в которых обоснована необходимость разработки программ и предполагаемый результат их реализации.

Илларионов: Программа Явлинского «500 дней» — самая серьезная работа по реформированию страны

Особое внимание в работах доктора экономических и технических наук Б. Райсберга и кандидата экономических наук Е.Заставенко,5 а также кандидатов экономических наук Т. Поповой6 и В. Огородова7 уделено рассмотрению последовательности и основным элементам приватизации государственных предприятий, особенностям ее реализации.

1.ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ В НАЧАЛЕ 90-х ГОДОВ

В начале 90-х годов ведущими специалистами разработки социально-экономических программ были обоснованы и сформулированы ряд концепций и программ перехода страны к рыночной экономике.

Так, например, в марте 1990 года силами сотрудников Социально-экономического отдела ЦК КПСС (с привлечением ряда специалистов со стороны), была подготовлена развернутая и довольно объемистая программа под названием “Механизм перехода к рыночной экономике”. В ней содержались следующие “блоки”: создание основ рыночной системы; переход к экономическому управлению; реформа денежно-кредитной системы и бюджетного устройства СССР; повышение эффективности внешнеэкономических связей; социальная защищенность населения; кадровое обеспечение программы ускорения экономических реформ.1 В указанной программе довольно подробно отражен вопрос создания основ рыночной системы: предоставление полной самостоятельности предприятиям; их акционирование; ограничение монополизма и развитие конкуренции; малые и индивидуальные предприятия; развитие рынка средств производства и организация товарных бирж; реформа розничной торговли; развитие конверсии и расширение рынка и земельная реформа.

По мнению профессора Ю. Любимцева, программа Отдела получилась достаточно радикальной и одновременно реальной, исходила из центристских позиций (упор делался на развитие рыночной инфраструктуры, акционирование предприятий, стабилизацию денежно-финансовой системы и потребительского рынка). Но вышло так, что она сыграла роль как бы “теневой” по отношению к правительственной программе.

В апреле 1990 г. в Правительстве СССР была разработана программа экономических реформ, предполагавшая быстрое включение рыночных механизмов, свободу предприятий начало разгосударствления собственности. Эта программа была представлена в мае 1990 г. в Верховный Совет СССР. Правительственная программа (ее называли “концепцией”), особенно в области реформы ценообразования, оказалась неплохой, вполне работоспособной. И не было необходимости ее блокировать со стороны народных депутатов, стопорить работу правительства и заставлять его топтаться на месте. 1

Однако это случилось и правительство, как известно к началу сентября 1990 года представило более детализированную программу реформирования структуры и механизма регулируемой рыночной экономики. У этой правительственной программы обнаружилось свои слабые и сильные стороны. Однако время тогда уже ушло, и ей пришлось конкурировать с программой “500 дней”.

В судьбе правительственной программы главную роль сыграли два фактора. Во-первых, возник политический вопрос о значении правительственной программы соответственно о судьбе самого правительства, возглавляемого Н.И. Рыжковым. Правительство не может выполнять чужую программу. А уйти в отставку оно не захотело и продолжило, как известно, борьбу.

Во-вторых, эта программа к моменту поступления на рассмотрение в Верховный Совет СССР была достаточно хорошо изучена специалистами, вскрывшими деструктивные, разрушительные замыслы ее авторов.

31 июня 1990 года состоялась встреча М. Горбачева и Б. Ельцина, они договорились о разработке экономической программы, альтернативной правительственной. Была создана комиссия под руководством академика С. Шаталина и заместителя Председателя Совмина РСФСР Г. Явлинского.

Что касается “теневой” программы, то она была частично использована этой комиссией в качестве “материала”. Но сама программа “Шаталина — Явлинского” с самого начала строилась на основе иной “классовой” методологии и отражала другой “социальный заказ”.

Поэтому от первоначальной поддержки этой программы руководству страны пришлось отказаться. Верховный Совет СССР оказался в крайне затруднительном положении, поскольку вместо одной вынужден был определяться в отношении трех разных программ (правительственной, “Шаталина — Явлинского” и “президентской”), да еще доклада Комиссии по оценке альтернативных вариантов перехода к регулируемой рыночной экономике. Сначала все эти варианты Верховный Совет направил на проработку в соответствующие комиссии и комитеты и на места, а потом пошел по пути “конвергенции”. Он признал необходимым подготовить единую программу, которая была воплощена в “Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике”.

Таким образом, разработка под официальным названием “Переход к рынку. Концепция и Программа”1 (получившая в прессе наименование программы “500 дней) была практически использована для подготовки довольно близкого к ней “президентского” варианта, а потом более далеких “Основных направлений стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике”, одобренных Верховным Советом СССР 19 октября 1990 г.

Вместе с тем, Верховный Совет России объявил о реализации программы “Шаталина-Явлинского” самостоятельно с 1 ноября 1990 года. Последовавшие практические шаги российского руководства, предпринятые российские законы о собственности, о предприятиях и предпринимательстве, по вопросам земельной реформы, бюджетной системы, о банках и банковской деятельности и другие — все это свидетельствует о том, что программа “500 дней” остается методологической и идейной базой для выработки политики российского руководства. В докладе на третьем (внеочередном) съезде народных депутатов РСФСР Б.Ельцин заявил, что программе “500 дней” альтернативы не видит “…Переход к нормальной экономике по своим принципам остается единственно правильным… курсом на преобразование экономического базиса общества…Этот путь содержался в программе “500 дней”1.

Источник: kazedu.com

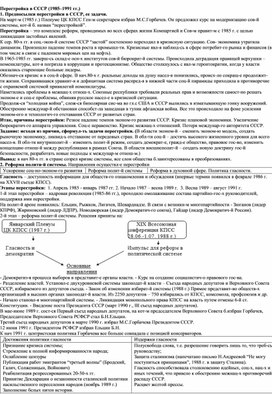

Конспект урока Перестройка в СССР (1985–1991 гг.)

К сер. 80-х гг. в соц.-экон-й системе СССР “застой” постепенно переходил в кризисную ситуацию. Сов- экономика утратила динамизм. Произошло падение темпов роста в промышл-ти. Кризисные явл-я наблюд-сь в сфере потребит-го рынка и финансов (в том числе в связи с падением мировых цен на нефть).

В 1965-1985 гг. заверш-сь склад-е осн-х институтов сов-й бюрократ-й системы. Происходила деградация правящей верхушки – номенклатуры, кот-я погрязла в коррупции и протекционизме. Общество столкнулось с явл-м геронтократии, когда у власти оказались стареющие больные лидеры.

Обознач-ся кризис и в соц-й сфере. В нач.80-х г. реальные доходы на душу насел-я понизились, происх-ло сокращ-е продолжит-ти жизни. Сохранявшаяся уравнит-я и дефицитная система распред-я в нижней части соц-й пирамиды приходила в противоречие с охраняемой системой привилегий номенклатуры.

Наметились проблемы в межнац-х отнош-х. Союзные республики требовали реальных прав и возможности самост-но решать эконом-е и соц-е проблемы, обвиняя русское насел-е в кризисной ситуации.

Продолж-ся “холодная война”, слож-ся биполярная сис-ма во гл.с США и СССР вылились в изматывающую гонку вооружений. Обострению междунар-й обстановки способст-ла зашедшая в тупик афганская война. Все это происходило на фоне усиления эконом-ого и технологич-го отставания СССР от развитых стран.

Итак, причины перестройки: Резкое падение темпов эконом-го развития СССР. Кризис плановой экономики. Увеличение бюрократич-го аппарата управления. Соц-е неравенство. Кризис межнац-х отношений.

Потеря междунар-го авторитета СССР.

Задание: исходя из причин, сформул-ть задачи перестройки. ( В области эконом-й – сменить эконом-ю модель, создать рыночную экономику, ликвид-ь отставание от передовых стран. В обл-ти соц-й – достичь высокого жизненного уровня для всего насел-я. В обл-ти внутриполит-й – изменить полит-й режим, создать демократ-е, гражд-е общество, правовое гос-во, изменить концепцию отнош-й между республиками в рамках Союза. В области внешнеполит-й – создать новую доктрину гос-й безопасности, разработать новые подходы к междунар-м отнош-м.)

Вывод: в нач 80-х гг. в стране созрел кризис системы, все слои общества б.заинтересованы в преобразованиях.

2. Реформа полити-й системы. Направления осуществл-е перестройки

Ускорение соц-но-эконом-го развития

Реформа полит-й системы

Реформа в духовной сфере. Политика гласности.

Гласность – доступность информации для обществ-го ознакомления и обсуждения (впервые термин появился в феврале 1986 г. на XXVII съезде КПСС).

Этапы перестройки: 1. Апрель 1985 — январь 1987 гг. 2. Начало 1987 – весна 1989 г. 3. Весна 1989 – август 1991 г.

1-й этап перестройки – кадровая революция (1985-86 гг.), проходило омолаживание состава партийно-гос-х руководителей, поддержка ими перестройки.

На полит-й арене появились: Ельцин, Рыжков, Лигачев, Шеварднадзе. В связи с возникн-м многопартийности — Зюганов (лидер КПРФ), Жириновский (лидер ЛДПР), Новодворская (лидер Демократич-го союза), Гайдар (лидер Демократич-й России).

2-й этап – реформа полит-й системы. Решения приняты на:

— Демократиз-я процесса выборов в представит-е органы власти. — Курс на создание социалистич-о правового гос-ва.

— Разделение властей. Установл-е двухуровневой системы законодат-й власти – Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР, избираемого из депутатов съезда. — Закон об изменении избират-й системы (1988 г.) Прямое представит-во обществ-х организаций в высших органах законодат-й власти. Из 2250 депутатов – 750 избирались от КПСС, комсомола, профсоюзов и др.

— Начало становл-я многопартийной системы. — Ликвидация монопольного права КПСС на власть путем отмены 6-й ст. Конституции. — Введение поста Президента СССР (март 1990 г., III съезд народных депутатов).

В мае-июне 1989 г. сост-ся Первый съезд народных депутатов, на кот-м председателем Верховного Совета б.избран Горбачев, Председателем Верховного Совета РСФСР стал Б.Н.Ельцин.

Третий съезд народных депутатов в марте 1990 г. избрал М.С.Горбачева Президентом СССР.

12 июня 1991 г. Президентом РСФСР избран Ельцин Б.Н.

К нач 1991 г. центристская политика Горбачева все больше совпадала с позицией консерваторов.

Достижения политики гласности

Признание кризиса системы;

Стремление к полной информированности народа;

Публикация работ эмигрантов “третьей волны” (Бродский, Галич, Солженицын, Войнович)

Реабилитация репрессированных 20-50-х гг.

Принятие Декларации о незаконности сталинской политики насильственного переселения народов (ноябрь 1989 г.)

Заполнение белых пятен истории.

Полусвобода слова, т.е. разрешение говорить лишь то, что треб-сь

Защита сталинизма (напечатано письмо Н.Андреевой “Не могу

поступиться принципами”, 1988 г. в защиту Сталина).

Гласность способствовала столкновению идейных, соц-х, нац-х и

иных течений, что привело к обострению межнац-х противоречий и

Расцвет желтой прессы.

3. Экономические реформы. Стратегия ускорения.

СССР отставал по темпам эконом-го развития от ведущих мировых держав, экономика погрузилась в кризисное состояние. Во всем мире происходила структурная перестройка экономики, т.е. осущ-ся переход к информац-му обществу, в нашей стране экономика переживала застой.

Задание: Самост-я груп-я работа с текстом учебника выделение 3-х этапов эконом-й реформы. Сделать записи в виде схемы.

Цель: сохранить существующую эконом-ю систему.

Итог: ускорение зашло в тупик.

Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС

Курс на ускорение соц.-экон. развития страны

Рычаги: НТП Техническое перевооружение машиностроения

Активизация “человеческого фактора”

Итоги: Введение госприемки, что привело к росту управленче-го аппарата,

увеличению матер-х затрат;

Интенсивная эксплуатация старого оборудования привела к увеличению аварийности

(самая крупная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г.)

Цель: переход от административных методов к эконом-м при сохранении

централизованного управления (т.е. введение элементов рыночной экономики)

Июньский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС

Утверждены основные направления перестройки управления экономикой

Предоставление закон о самост-ти предприятиям и перевод их на хозрасчет

Снижение плановых показателей Закон о предприятии (1987 г.)

Начало развития законы сферы частной инициативы

создание кооперативов деятельности” Законы 1988 г.

“О кооперации” “Об индивидуальной трудовой

Итог: легализация теневой экономики; сокращ-е произв-ва;

нормированное распред-е продуктов и товаров первой необх-ти;

массовые забастовки Варианты перехода к рыночной экономике

3 этап реформ

Цель: переход к рыноч-й экономике

Правит-я программа – Абалкин, Рыжков

Поэтапное введение рыночных механизмов в теч-е 6 лет

Программа “500 дней” — Шаталин, Явлинский

Быстрый переход к рынку в теч. 500 дней (т.е. 1,5 года)

Итог: Обсуждение программ в Верховном Совете – осень 1990 г.

Синтезировали обе программы, издали декларацию о намерениях.

Она предусматривала переход к рынку в СССР к 1997 г.

Отказ Союзных республик принимать ее к исполнению.

Беседа: Что означ-т понятие “ускорение”? Каковы рычаги ускорения? Итоги? Какие элементы рын-й экономики б. введены?

Какую программу выхода из кризиса предлагал Явлинский, Шаталин, Рыжков? Как крах эконом-х реформ повлиял на судьбу Сов.гос-ва?

4. Внешняя политика СССР в годы перестройки.

Смена внешнеполит-й стратегии б. подготовлена приходом в МИД в 1985 г. нового руков-ва во главе с Шеварднадзе Э.А.

Горбачев М.С. выдвинул новую философско-полит-ю концепцию, получ-ю назв-е “новое полит-е мышление”.

Её осн-е положения предусматривали:

— отказ от идеи раскола мира на две противоборствующие системы, т.е. отказ от политики “холодной войны”;

— отказ от применения силы в качестве средства разрешения междунар-х проблем;

— признание мира целостным и неделимым; — приоритет общечеловеч-х ценностей, признание общепринятых норм морали.

Новое полит-е мышление – это совокупность идей и подходов, выраж-х интересы людей, независимо от их национ-й и гос-й принадл-ти и обеспеч-х выживание человеч-ва в ядерно-космический век.

Осн-е приоритеты во внешнеполит-й деят-ти СССР после 1985 г.

Смягчение напряженности между Востоком и Западом посредством переговоров с США о разоружении;

Урегулирование региональных конфликтов;

Признание сущ-го миропорядка и расширение эконом-х связей со всеми странами.

Направл-я внешней политики СССР

Нормализация отнош-й Восток-Запад

Разблокирование регион-х конфликтов

Установл-е экон. и полит.контактов

— встречи руковод-й США-СССР:

1985 г. – Женева 1986 г. – Рейкьявик

1987 г. – Вашингтон 1988 г. – Москва;

— договор об уничтож-и ракет среднего и ближнего радиуса действия;

— договор об огранич-и стратегич-х наступат-х вооружений (ОСНВ-1) -1991г.

— вывод сов-х войск из Афганистана (февр.1989 г.);

— нормализация отнош-й с Китаем Израилем;

— отказ СССР от вмешательства в региональные конфликтов в Эфиопии Анголе Никарагуа;

— вывод СА из Монголии, Вьетнама, Кампучии.

— “Бархатные революции” в странах

Окончание “холодной войны” (1988 г.)

Крах биполярной системы международных отношений

США – единственная сверхдержава

Эскалация международных военных конфликтов

В период перестройки была окончательно разрушена советская политическая система.

На волне демократизации сформировались политический плюрализм, многопартийность.

Социально-экономическая система не могла существовать вне административно-командной формы, поэтому половинчатые реформы в области экономики провалились.

Закончилась “холодная война”, но произошло ослабление международных позиций СССР.

Перестройка завершилась распадом СССР и крушением коммунистической системы.

Источник: znanio.ru

30 лет назад Ельцин объявил о переходе к рыночной экономике

30 лет назад Борис Ельцин подписал пакет из десяти указов и правительственных постановлений о переходе России к рыночной экономике, подготовленный командой Егора Гайдара, и сформировал новое правительство под своим руководством. Либерализация цен пришлась на начало января 1992 года, после чего они сразу выросли в 3,5 раза.

15 ноября 1991 года был дан старт российским реформам, главной целью которых стал переход от плановой к рыночной экономике. Президент РСФСР Борис Ельцин представил публично новое правительство, сформированное 6 ноября, назвав его правительством реформ и взяв на себя роль его главы. Перед этим он заручился поддержкой на все эти действия со стороны съезда народных депутатов.

«Хуже будет всем примерно полгода, — сказал Ельцин на съезде. — Затем — снижение цен, наполнение потребительского рынка товарами, а к осени 1992 года, как обещал перед выборами, стабилизация экономики, постепенное улучшение жизни людей». Депутаты разрешили ему принимать необходимые для реформ законы президентскими указами в совмещать посты президента и премьера сроком на 13 месяцев.

В качестве одного из своих заместителей — по вопросам экономической политики — Ельцин назначил малоизвестного тогда 35-летнего Егора Гайдара, заведовавшего прежде экономическими отделами в журнале «Коммунист» и газете «Правда». В тот же день, 15 ноября, Ельциным был подписан важнейший пакет из десяти указов и правительственных постановлений, призванный не только реализовать ключевые положения экономической реформы, но и смягчить ее последствия для слабозащищенных слоев населения. Этот пакет документов в обстановке секретности готовила на правительственной даче в Архангельском команда Гайдара.

Горбачевские реформы, проводившиеся в СССР с конца 1980-х, не могли остановить сползание страны в кризис, а попытка государственного переворота и лишения Михаила Горбачева президентской власти в августе 1991 года застопорила процесс подписания нового союзного договора.

Бывшие советские республики почувствовали слабость центра, их руководители все больше подумывали об уходе «в свободное плавание» и сосредоточении в своих собственных руках всей полноты власти. Дезинтеграционные процессы переводили проведение реформ в иную плоскость, Гайдар, связывавший прежде план реформы со «здоровым крылом» в самом КПСС во главе с Горбачевым, решил опереться на российские власти и на популярность Ельцина, вышедшего победителем в противостоянии с ГКЧП.

«Возьмите, что сможете проглотить»: как чеченские сепаратисты получили власть и оружие

30 лет назад Борис Ельцин своим указом ввел на территории Чечено-Ингушской АССР чрезвычайное.

09 ноября 10:11

Для этого необходимо было одержать верх в «битве программ». Программы реформ разрабатывались в то время самыми разными командами. Особой популярностью у прессы пользовалась программа «500 дней» академика Шаталина, Григория Явлинского и целого ряда других авторов, представленная в 1990 году.

Она предусматривала поэтапную приватизацию жилья, земли, мелких предприятий, акционирование крупных предприятий и только затем либерализацию цен. Эта программа уже была с ходу принята Верховным советом РСФСР, на ее основе на какое-то время возник консенсус между Ельциным и Горбачевым, однако реализации этой программы воспротивился председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, у которого совместно с академиком Абалкиным имелась собственная пятилетняя программа, «менее радикальная», более умеренная. В конце концов время ушло даже для «умеренно-радикальной» программы «500 дней», начинался продовольственный кризис. Мало у кого вызвали энтузиазм и программы премьер-министра СССР Валентина Павлова (еще до ГКЧП) и министра экономики РСФСР Евгения Сабурова. Собственную программу приватизации разрабатывало и реализовывало даже московское правительство.

Гайдар был убежден, что в 1991 году уже ничего, кроме самых радикальных вариантов, не сработает, и пытаться искать новые чудодейственные рецепты бессмысленно. Его команда писала уже не программу как таковую, а сразу тексты указов, законов и постановлений. Помимо этого имелось лишь два кратких документа с инструкциями, расчетами и пояснительными записками — «Стратегия России в переходный период» и «Ближайшие экономические перспективы России». Первый документ как раз и определял курс на будущую экономическую независимость России — лишь при чисто политическом, но не экономическом союзе с другими государствами прежнего СССР, а второй — констатировал наличие трех кризисов, полученных в наследство от СССР, в условиях которых и предстояло отныне действовать, — инфляционного, платежного и системного. Подробная полноценная программа появилась лишь к лету 1992 года, когда рыночные реформы уже шли полным ходом.

Если Явлинский до самого последнего момента упорно делал ставку на проведение реформ в рамках союзного государства и отказывался входить в российское правительство, то Гайдар уже нащупал свой рычаг в виде харизматичного Ельцина. Приходилось спешить еще и потому, что отложенные реформы грозили потерей темпа, разочарованием общества и возвращением к власти коммунистов. Лишь быстрые и необратимые действия могли гарантировать удержание власти и завершение переходного периода.

«Перед страной стояла неимоверной трудности задача — перейти от плановой экономики, которая пришла в состояние негодности, продемонстрировав несостоятельность коммунистического эксперимента, к рыночной», — писал экономист Евгений Ясин.

Команда молодых экономистов была привлечена к работе госсекретарем Геннадием Бурбулисом. Гайдар познакомился с ним во время событий, связанных с ГКЧП, выйдя вместе с институтскими коллегами из партии и явившись в Белый дом. Именно Бурбулис после долгих консультаций стал первым заместителем председателя правительства — Ельцина — и служил медиатором между ним и Гайдаром.

Средний возраст собравшихся на даче в Архангельском младореформаторов — так их стали вскоре называть — составил 37 лет. Кроме Гайдара, там были Петр Авен, Андрей Вавилов, Сергей Глазьев, Алексей Головков, Виктор Данилов-Данильян, Константин Кагаловский, Андрей Нечаев, Владимир Машиц, Борис Салтыков, Анатолий Чубайс и Александр Шохин. Многие сразу или немного погодя займут места в правительстве и станут себя гордо и бесшабашно называть «правительством камикадзе» — и «делать, что должно, и будь что будет».

То, что затевалось в России, старались не именовать «шоковой экономикой» по образцу того, что происходило в Восточной Европе. И обещали смягчать последствия целым рядом социальных программ. Однако по сути в основу «переходной экономики» была положена теория одномоментного введения элементов рыночной экономики с опорой на систему законов и регулирование в обществе, жившем ранее в условиях авторитаризма, сильной централизации производственных мощностей и государственной собственности на все активы.

Один из первых опытов введения «шоковой терапии» состоялся в Западной Германии в 1948 году и тогда же подготовил «экономическое чудо» 1950-х, за ним последовали Чили при Пиночете 1975 года, Боливия во время борьбы с гиперинфляцией в 1985 году — тогда и был, собственно, запущен сам термин «шоковая терапия» — и посткоммунистические государства — ярким примером которых стали Чехия 1990-го и Польша 1989 года, принявшая так называемый план Бальцеровича.

«Будочник знает могилу»: как расследовали смерть Аркадия Гайдара

26 октября 1941 года недалеко от украинского села Лепляво Каневского района Черкасской области погиб.

26 октября 09:04

Либеральная «шоковая терапия» вызывала и вызывает большие споры, ее сторонники уверяют, что она помогает положить быстрый конец экономическим кризисам, стабилизировать экономику и подготовить почву для экономического роста, в то время как ее критики (такие как Джозеф Стиглиц) считают, что она способствует дополнительному углублению кризиса и вызывает излишние социальные бедствия. Есть мнение, что лучше придерживаться тактики таких стран, как Китай и Вьетнам, которым удалось избежать серьезных падений ВВП благодаря постепенным реформ.

Не исключено, что то же самое могло произойти и в процессе косыгинских реформ в СССР середины 1960-х — с постепенным расширением действия хозрасчета на разных производствах. Однако для России 1990-х все эти щадящие варианты были уже неактуальны, ей грозил голод и хаос. Более того, гайдаровские реформы многие видные западные экономисты считали недостаточно «шоковыми», последовательными и единовременными. Со многими из этих упреков соглашался и сам Гайдар.

Один из создателей теории Джеффри Сакс утверждал, что китайский опыт был вообще неприменим в СССР, поскольку в нем имелось уже слишком много городского населения, в отличие от аграрного Китая, где население можно было предоставить самому себе, не обеспечивая продовольствием.

Сакс какое-то время был советником российского правительства наряду с экспертами МВФ, однако он покинул этот пост из-за того, что в России все шло вопреки его рекомендациям. «Главное, что подвело нас, — это колоссальный разрыв между риторикой реформаторов и их реальными действиями, — заявил он. — И, как мне кажется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: они сочли, что дело государства — служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия.

Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей». Вместе с тем Сакс сугубо положительно оценивал действия и. о. главы правительства Егора Гайдара и противопоставлял его тем, кто пришел к власти позднее. А впоследствии он также упрекал западные страны в недостаточной поддержке демократической России: «Буш и Клинтон решительно не справились с задачей поддержки экономических реформ в России, из-за чего США не выполнили свою роль и упустили связанные с этим возможности. А расширение НАТО только усугубило ситуацию».

Начало либерализации цен пришлось на начало января 1992 года, и сразу после этого они выросли в 3,5 раза. За 1992 год в России была зафиксирована гиперинфляция свыше 2500%. Наряду с ростом экономического неравенства и бедности это привело к распространению безработицы, ухудшению жизни многих слоев населения, избыточной смертности и повсеместной коррупции. Особенно сильно пострадали высокотехнологичные производства, ВПК и наука, многие высококлассные специалисты и ученые если и не лишились работы и не уехали за рубеж, то во всяком случае вынуждены были подрабатывать грузчиками, чернорабочими, таксистами и продавцами, испытывать унижения, неуверенность в правильном выборе профессии и упреки родственников.

Однако при этом на прилавках действительно появились самые разнообразные продукты и произошел переход от плановой к рыночной экономике, возникли новые государственные институты: банковская и налоговая системы, таможенное регулирование и финансовые рынки. Происходила бойкая торговля с рук, появлялись уличные киоски, потом быстро заполнились и полки разросшихся магазинов, пусть и не всем эти блага оказались по карману. Многие сочли это экономическое чудо не долгожданным действием «невидимой руки рынка» и даже не предприимчивостью «челноков», привозивших дефицит из-за границы, а тем, что производимые в прежнем объеме продукты кто-то временно придержал на складах, ожидая заранее объявленной «либерализации цен».

Так или иначе, но уже через год страна жила в иной реальности. На очередном съезде народных депутатов России, открывшемся 6 апреля 1992 года, случилось то, что Гайдар назвал «Первой фронтальной атакой на реформы». Развернулась борьба за дотации и кредиты промышленности и сельхозпредприятиям.

На пресс-конференции 13 апреля Гайдар так разъяснял весь абсурд ситуации: «Совокупность требований, заявленных съездом, обрекает страну на гиперинфляцию, означает приостановку процесса приватизации и свертывание аграрной реформы. Предложения снизить налоги и одновременно увеличить социальные и другие выплаты невыполнимы и могут привести лишь к развалу финансовой системы».

Правительство демонстративно подало в отставку, съезд вынужден был пойти на попятную, но взаимные компромиссы все больше замедляли реформы — и в конце концов привели к отставке Гайдара в декабре 1992 года.

Источник: preventscripts.app