Цель статьи — знакомство читателя с экономической составляющей драматических событий, произошедших в стране в начале 1990-х годов, известных ныне как «развал Советского Союза».

Возможно, что такая постановка вопроса многим покажется некорректной и даже вызовет гнев экономистов, с одной стороны, и лингвистов, с другой, но выражение «экономические реформы в России» можно смело отнести к фразеологизму. В истории страны не было ни одного правителя, который отказал бы себе в «удовольствие поучаствовать» в реформировании ее экономики. Вот и для определения, происходившего в стране в начале 90-х гг. прошлого века это словосочетание оказалось приемлемым.

Содержание

- 1 Программы реформирования экономики

- 1.1 Программа Л.Н. Абалкина – Н.И. Рыжкова

- 1.2 Программа Шаталина — Явлинского «500 дней»

- 1.3 Программа Силаева (Совета Министров РСФСР)

- 1.4 Программа «шоковой терапии» Е.Т. Гайдара»

- 3.1 Достижения положительного характера

Программы реформирования экономики

26 декабря 1991 года де-юре прекратил свое существование Советский Союз. Де-факте многие еще некоторое время «продолжали жить» по-старому. 2 января 1992 г. был сделан первый шаг в сторону рыночной экономики. Специальным указом Президента РФ 80% оптовых и 90% розничных цен были освобождены от государственного регулирования.

Явлинский во время Путча 1991 года

Возникает закономерный вопрос, а была ли разработана и принята на государственном уровне программа реформ экономических основ страны? Утвердительный ответ на этот вопрос можно дополнить сведениями о существовании нескольких вариантов программ и о рассмотрении на самом высоком уровне, как казалось, наиболее жизнеспособных:

Программа Л.Н. Абалкина – Н.И. Рыжкова

Была представлена Второму съезду народных депутатов СССР в декабре 1989 года. Авторы предлагали взять за ее основу следующие положения:

- постепенный, в несколько этапов, переход отдельных предприятий и отраслей к рыночной экономике;

- ликвидация монополистов в ведущих отраслях экономики и руководящих ими министерств;

- контролируемый демонтаж административно-командной системы управления;

- вынужденное повышению цен.

Программа под ударами критики в СМИ, недовольства народных масс была отвергнута.

Программа Шаталина — Явлинского «500 дней»

Этот вариант был разработан российским кабинетом в противовес «рыжковскому». Одобренная Верховным Советом РСФСР в сентябре 1990 года, программа стала своеобразным тестом на лояльность Правительству Б.Н. Ельцина. В ее основе были такие положения: приоритетной задачей первого этапа реформ является обеспечение стабилизации денежных отношений, укрепление рубля, т.е. превращение его в стабильную валюту;

- для осуществления этого в условиях повального дефицита и девальвации рубля предлагались различные варианты приватизации и продажи государственной собственности, земли и жилья;

- одним из путей пополнения бюджета рассматривалась торговля импортными товарами по завышенным ценам.

Эта программа не была принята из-за амбиций руководителей союзных республик, не желающих следовать в фарватере за Россией, отсутствия достаточной правовой базы и неисполнительности на местах

Лекция Явлинского об институте частной собственности в России

Программа Силаева (Совета Министров РСФСР)

Собственно, это было пять черновых вариантов перехода России от плановой экономики к рыночной без остальных союзных республик. В итоге была принята «Программа Правительства РСФСР по стабилизации экономики и переходу к рыночным отношениям.», которая основывалась на двух аксиомах:

- постепенный переход от плановой экономики к рыночной невозможен;

- способы и меры для перехода к рынку, использованные в других странах удачно сработают и в России.

Приступать к экономической реформе в такой стране, как наша, основываясь на этих двух постулатах — безответственное начинание. Поэтому, «силаевский» вариант реформ был отвергнут.

Программа «шоковой терапии» Е.Т. Гайдара»

Знакомство с этой программой было бы безукоризненным, если бы не ее американское происхождение и апробирование в ряде развивающихся стран (Чили, Боливия, Перу, Венисуэла). Ее авторы предлагали комплекс мер, направленных на то, чтобы способствовать выходу государства из кризиса. В то же время они предупреждали, что эти меры не всегда дают должный эффект. Более того, в случаях их не продуманного применения возможно обострение и ухудшение ситуации.

В начале 90-х гг. у власти в новой России оказались люди, у которых всестороннее преклонение перед западной экономикой в купе со склонностью к авантюризму возобладало над здравым смыслом. Вопреки известному ленинскому определению о том, что «политика есть концентрированное выражение экономики», команда первого Президента РФ перевернула все с ног на голову.

Б.Н. Ельцин, опасающийся за свою власть Президента понимал, что удержать ее можно лишь устранив экономические условия для реанимации социализма. Для разработки программы кардинального и быстрого вступления в рынок, ни времени, ни специалистов не хватало. За «помощью» пришлось обращаться к «заклятым друзьям» из западных стран.

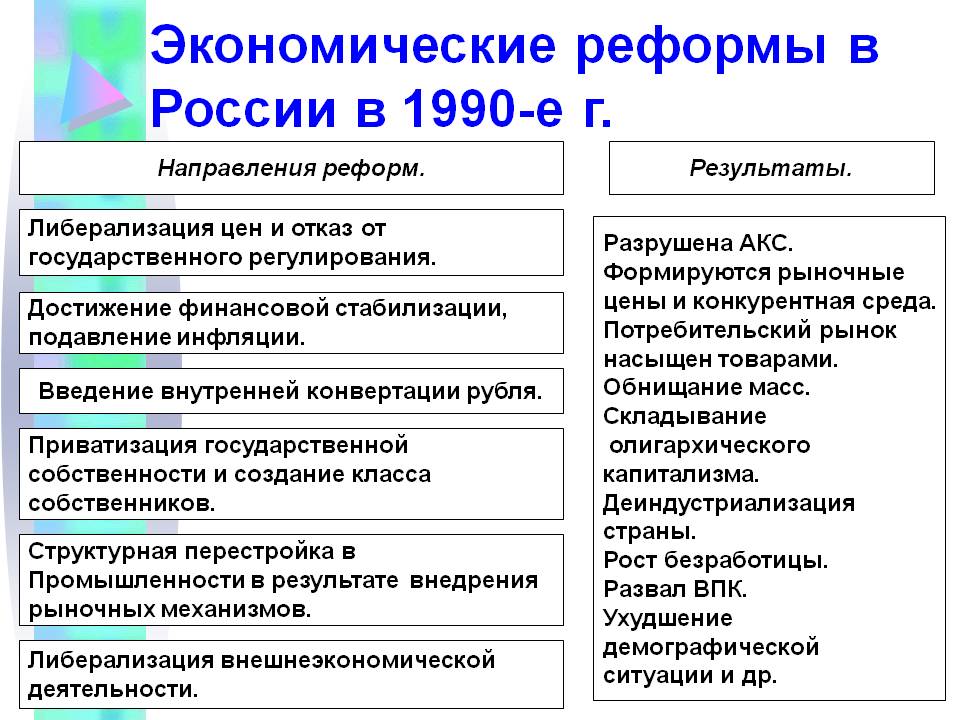

Основные направления «шоковой» терапии

Надо заметить, что название этой программы именем Е.Т. Гайдара не совсем правомерно. Но и небезосновательно. С одной стороны, как таковой программы не существовало. Это был своего рода «сборник» документов законодательной и исполнительной власти, принятых в последнее время и имеющих важное значение для изменений, происходящих в экономике страны.

А с другой, именно Гайдару было поручено создать команду и возглавить процесс доработки и реализации программы «шоковой» терапии.

В общих чертах она включала в себя два таких направления:

- Либерализация цен или отказ от государственного регулирования ценовой политики на товары и услуги

- Приватизация, т.е. передача (продажа) государственной собственности в частное владение.

Предусматривалось два этапа проведения реформы, ибо за короткими определениями ее основных направлений стояла необходимость решения многих задач, в том числе и таких, которые назвать популярными было нельзя.

Первый этап предусматривал:

- установить свободу цен, освободить от контроля рост доходов предприятий в связи с новой системой ценообразования, снять ограничения роста зарплат на производстве, в банковской сфере и торговле;

- сократить контроль за собственностью государственных предприятий, допускать нарушения инвестиционных связей разрешить завышение данных о прибыли предприятия, допустить увеличение фонда потребления за счет фонда накопления.

- увеличивать валютные сделки и хождение валюты, создавать условия для кризиса. рублевых платежей и пр.

Второй этап касался изменений в бюджетной сфере:

- сокращение бюджетных расходов и замораживание заработной платы бюджетникам;

- необоснованное увеличение процентной ставки и как следствие «сжатие денежной массы».

Конечным итогом выполнения этой программы должно стать полное уничтожение социалистических основ государства и создание свободной рыночной экономики, которая, в свою очередь, обеспечит экономический рост в стране.

Некоторые итоги «шоковой терапии»

В среде российских экономистов, как в прочим, и в обществе в целом, как не было, так и нет единого мнения относительно оценки (шоковой терапии). Точки зрения ее сторонников и противников зачастую кардинально расходятся. И это неудивительно. Ведь число параметров для оценки результатов реформы настолько велико, что оппонентам в первую очередь приходится использовать наиболее яркие примеры и факты.

Достижения положительного характера

Без сомнения, что даже ошибаясь, нормальный, адекватный человек, делает это не со зла к самому себе. А что уж говорить о руководителях такого ранга как Е. Гайдар.

- либерализация цен, ликвидация товарного дефицита;

- укрепление национальной валюты, обеспечение конвертируемости рубля:

- удачная приватизация некоторых нерентабельных госпредприятий;

- временная поддержка малых предприятий, выживших в этих условиях;

- либерализация внешней торговли.

Негативные последствия

Понятно, что мало популярные меры, осуществляемые в рамках «шоковой терапии», касающиеся конкретной личности или коллектива воспринимаются значительно критичнее, чем важнейшие вопросы, затрагивающие высшие эшелоны политической и экономической власти. Поэтому и претензии к руководителям носят более конкретный и адресный характер.

- инфляция и неудержимый рост цен на все виды товаров и услуг;

- разбалансирование всей банковской системы, кризис взаимных неплатежей, обесценивание вкладов граждан;

- закрытие полностью или частично предприятий и организаций, сокращение бюджетных поступлений, растущая безработица;

- высокая стоимость социальных реформ;

- рост организованной преступности;

- бесконтрольный вывоз сырья и капитала.

Вывод: Главной задачей экономической реформы начала 90-х было теоретическое обоснование и практическое осуществление перехода от социалистической экономики к рыночным отношениям. В этой части авторы программ были солидарны. Основные разногласия рождались в ходе дискуссий о методах реализации этих планов.

Экономические реформы начала 90-х гг.: за и против

В исторической науке бытует мнение, что экономические реформы начала 1990-х гг. благотворно сказались на российской экономике, обеспечили фундамент для развития современной России. Какие же можно привести аргументы, подтверждающие данное утверждение, а какие – опровергающие?

Либерализация цен

- Исаков Б.В. Три экономические программы новых большевиков.

- А.Опалева. Шоковая терапия в России.

Источник: histerl.ru

Программа «500 дней»

Нежизнеспособность идеологии рыночного социализма заставила правительство разработать программу выхода из кризиса. В период с лета 1989 г. до осени 1990 г. было представлено 10 крупных реформ. Комиссия во главе с академиком Л.И.

Абалкиным создала свою концепцию перехода к рынку, суть которой заключалась в нацеленности соединить элементы рыночных отношений с государственным планированием. Официальная правительственная программа предлагала начало нового хозяйственного механизма не раньше 1991-1992 гг., отвергая при этом возвращение к директивной системе и быстрое вхождение в рынок через приватизацию.

Немного позднее группа экономистов под руководством Г.А. Явлинского и С.С. Шаталина разработала альтернативный вариант реформ, который получил название «500 дней».

Главными целями этой программы выступали быстрый переход к рынку и передача в частные руки предприятий промышленности и торговли, остальные же вопросы, такие как проведение приватизации, денежная реформа, структура политической системы, денационализация земли, были едва обозначены. С.С. Шаталин и Г.А. Явлинский обещали провести реформы без снижения жизненного уровня. В качестве первого решающего шага предусматривалась стабилизация финансово-денежной системы.

При этом цены на основные продукты и товары планировалось сохранить на неизменном уровне и лишь по мере стабилизации рубля они должны были «опускаться» по группам товаров при сохранении контроля над ценами по другим товарам. Авторы программы расписали по периодам, — какие меры должны быть осуществлены в течении каждого из них.

Это давало возможность осуществлять постепенный контроль над выполнением программы. В ней были также обстоятельно проработаны такие вопросы как разгосударствление и приватизация экономики, вопросы структурной перестройки хозяйства, внешнеэкономической деятельности и валютной политики, социальной защиты населения и т.д. В начале сентября 1990 г. сессия Верховного Совета РСФСР в целом одобрила «Программу 500 дней» и определила начало ее осуществления — 1 октября 1990 года. Затем эта программа была представлена на Верховный Совет СССР. Одновременно был заслушан доклад Председателя Совета Министров Н.И.Рыжкова о правительственной программе.

Так как программа «500 дней» не соответствовала интересам номенклатуры, а именно аппарата союзных министерств, ВПК, ЦК КПСС, М.С. Горбачев выбрал концепцию программы реформ под названием «Основные направления по стабилизации народного хозяйства и переходу к рыночной экономике», которая фактически не являлась программой перехода к рынку.

Таким образом, ни одна из реформ, начатых в экономике за годы перестройки, так и не дала положительных результатов. С 1988 г. началось общее сокращение производства в сельском хозяйстве, с 1990 г. — в промышленности. Нехватка элементарных продуктов питания привела к тому, что даже в Москве было введено их нормированное распределение (чего не было с 1947 г.).

В условиях стремительного падения уровня жизни населения простые люди все меньше верили в способность властей добиться перемен к лучшему. Летом 1989 г. начались первые массовые забастовки рабочих, которые стали с тех пор повседневным явлением. Обострение национального сепаратизма также сказывалось на экономическом положении страны.

В стране нарастал дефицит бюджетных средств. В 1985 г. он составил около 18 млрд. руб., в 1986 г. уже свыше 51 млрд. руб. Возникновению дефицита способствовали война в Афганистане, трагедия Чернобыльской АЭС, горбачевская антиалкогольная кампания и сокращение валютных поступлений.

Увеличение денежной эмиссии привело к тому, что повсеместно с прилавков магазинов стал исчезать товар (включая самое необходимое — мыло, сахар, табачные изделия и многое другое). Чтобы хоть как-то разрешить проблему, власти вводили талоны и карточки покупателя на продукты питания (на кур, сахар, табачные изделия, масло, крупы и др.). На фоне общей тревоги за будущее по Советскому Союзу прошла волна митингов, лозунги которой пестрели от требований не повышать цены. М.С. Горбачев, пообещав стабилизировать цены, отложил проведение реформы и направил правительству программу на доработку.

В результате деятельности нового руководства страны цены остались регулируемыми, правда, с 2 апреля 1991 г. они двукратно увеличились. В течение 23-25 января 1991 г. был произведен обмен 50- и 100-рублевых банкнот на купюры нового образца. В 1991 г. советская экономика находилась в глубоком кризисе.

Спад производства и задолженность по заработной плате предприятий своим работникам достигли небывалого размаха. Дефицит бюджета составлял до 30 %, а внешний долг СССР оценивался в 103,9 млрд. долл. Страна переживала нелегкие времена.

Источник: vuzlit.com

Попытки преодоления кризиса в ссср и перестройки Советского общества в 1985 — 1991 гг.

Процессу начала перемен в СССР послужила долголетняя разбалансированность советского хозяйства по основным пропорциям (группам «А» и «Б»), между потреблением и накоплением, доходами и материальными ресурсами и т.д., что в конечном счете привело к ухудшению экономической ситуации в стране. До середины 80-х годов этой разбалансированности не придавалось должного экономического значения, поскольку командно-административная система «амортизировала» ее отрицательные последствия путем поддержания низкой заработной платы основной части населения, жестким контролем над ценами, проведением денежных реформ, реализацией практически замороженных займов, распродажей нефтяных, газовых и других богатств страны и т.д. Это привело к созданию условий снижения темпов социально-экономического развития советского государства. Отрыв от наиболее развитых стран мира в повышении эффективности производства и качества продукции, в научно-техническом развитии, в производстве и освоении современной техники и технологии стал увеличиваться.

Инерция экстенсивного роста тянула в экономический тупик, к застою в развитии. Дефицит внутреннего рынка СССР покрывался импортом, приобретенным за «нефтедоллары». Валютная выручка от продажи топливно-энергетических и сырьевых товаров использовалась в основном на решение текущих задач, а не на модернизацию экономики, преодоление ее технического отставания. Застойные явления в экономике отражались на всех сторонах жизни общества, прежде всего на социальной сфере. Заметно пошатнулись в обществе идейные и нравственные ценности.

Политическую жизнь страны первой половины 80-х годов лихорадила частая смена высшего руководства: Ю.В.Андропов (июнь 1983 г. – февраль 1984 г.), К.У.Черненко (апрель 1984 г. – март 1985 г.). В марте 1985 г. руководящие посты в государстве были перераспределены. Генеральным Секретарем ЦК КПСС стал М.С. Горбачев. Это означало, что часть партаппарата стремилась к переменам.

Хотя и принято считать началом перестройки апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС, как об этом заявлял М.С.Горбачев, однако в повестке дня Пленума стоял вопрос лишь об ускорении социально-экономического развития страны. Считалось, что большинство проблем можно решить путем преодоления темпов снижение экономических развития и усовершенствования структуры управления народным хозяйством. Реформа, предложенная Горбачевым, началась под лозунгами «ускорение»,«перестройка», «гласность».

Под понятием ускорение понималось повышение темпов экономического роста (не ниже 4% в год), активная социальная политика (продовольственная, жилищная и т.д.).

Ход ускорения: приоритетное развитие тяжелой промышленность и машиностроения; решение проблемы капитальных вложений; опора на энтузиазм трудящихся и систему соревнования; укрепление трудовой и производственной дисциплины;

Провал курса: неудавшиеся кампании: борьба с пьянством и борьба с нетрудовыми доходами. Не оправдала себя и ставка на энтузиазм, которая не была подкреплена научно-техническим прогрессом. Мало эффективные капитальные вложения и социально-экономические преобразования. Чернобыльская трагедия стала мрачным символом катастрофы, надвигавшейся на советское государство.

Перестройка (1987 — 1991 гг.) – это радикальные преобразования во всех сферах общественной жизни советского общества, охватывавшие экономику, государственное устройство, внутреннюю и внешнюю политику, а также культуру и духовную жизнь. Автор этой концепции академик Л.Абалкин.

1). Составные звенья концепции перестройки и этапы ее осуществления. В начале (1987-1988 гг.) — радикальная экономическая реформа, затем к ней подключаются реформа политической системы, далее курс на обновление идеологии.

2). Состояние экономики: снижение объемов производства, инфляция, бюджетный дефицит, падение производственной дисциплины, дисбаланс денежной массы и товарного покрытия (кризисы спроса: сахарный, табачный, водочный, чайный и др.).

3). Начало перестройки в области экономики (1987-1989 гг.). Первым шагом к рыночной экономике стал Закон о государственном предприятии (объединении), представивший значительные права предприятиям и трудовым коллективам (1987 г.). Начали создаваться совместные предприятия (первое — май 1987 г. — советско-венгерское).

Предполагалась перестройка центрального аппарата управления (министерств и ведомств). Трудовые коллективы получили право выбирать руководителей и контролировать деятельность администрации. Приняты законы о кооперации, об индивидуальной трудовой деятельности (1988 г.). В 1990 г. более 7 млн. граждан были заняты в развивающемся кооперативном секторе, 1 млн. получили патенты на индивидуальную трудовую деятельность.

Вместе с тем, до 1990 г. государство продолжало устанавливать план, определять номенклатуру продукции, уровень цен и налогообложения. Рынок не работал. Частная инициатива сталкивалась с финансовыми, правовыми, снабженческими, психологическими трудностями.

Преобразования (с 1989 г.) в аграрном секторе: роспуск госагропрома (отказ от сверхцентрализации управления), свертывание борьбы с личным подсобным хозяйством, курс на многоукладность в аграрном секторе (равенство всех форм хозяйствования).

Экономические реформы «ускорения» не дали положительных результатов. Они были недостаточно радикальны и не затрагивали самые болезненные проблемы (цены, кредит, снабжение). Перестройка привела к резкому падению жизненного уровня и сопротивлению не только бюрократического аппарата, но и значительной части населения.

Курс на ускорение был отвергнут и провозглашена программа перехода к рыночной экономике (1989-1991 гг.). Были выработаны две модели: Первая — сочетание плана и рынка (Л.Абалкин-Н.Рыжков), была изложена в постановлении ВС СССР О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике (июнь 1990 г.). Вторая — альтернативная программа — 500 дней. Она предполагала создание основы рынка, поэтапной приватизации производства, формирования частной собственности, сбалансирования финансов (Явлинский, Шаталин); Третья — попытка объединить программы (Горбачев).

На этапе перехода к рыночной экономике было издано более 100 законов: об основах экономических отношений в СССР, о собственности, о предприятиях в СССР и др.. Однако многие из них не работали. Положение экономики становилось все более угрожающим. Если в 1988 г. рост национального дохода составил 4.4%, то в 1990 г. его сокращение достигло 10%. Обстановка в стране ухудшалась, нарастал товарный дефицит, падала платежеспособность рубля, усиливался «черный рынок».

Нарастала волна забастовок и протестов, в авангарде которых были шахтеры. В декабре 1990 г. правительство СССР во главе с Н.И.Рыжковым подает в отставку. Новый председатель Совмина В.С.Павлов предпринял попытку оживить финансовую систему через повышение цен в 2-10 раз с частичной компенсацией убытков. В 1991 г. в стране началась новая волна забастовок.

В их авангарде снова оказались шахтеры, требованием которых была отставка президента СССР. В то время, как союзное руководство утрачивало поддержку народа, Б.Н.Ельцин выступал с популистскими обещаниями провести реформы не за счет народа, а во благо советских граждан.

В 1988 г. руководство страны пришло к выводу, что экономическое развитие страны удерживает политическая система. Одной из основных предпосылок широкомасштабных политических преобразований явилось обсуждение новой редакции программы КПСС и ее принятие на 27 съезде компартии (1986 г.). Коммунистическая идеология в партии и обществе постепенно стала вытесняться идеями перестройки.

1987 г. положил начало политике гласности, открытого и свободного обсуждения проблемных вопросов общественной жизни. Идея перестройки политической системы советского общества впервые была обнародована в июне 1988 г. на 19 Всесоюзной партконференции. конституционной реформы. В резолюции конференции закреплялась модель «гуманного, демократического социализма с человеческим лицом». Предлагалось создать двухуровневую представительную систему власти: Съезд народных депутатов СССР и Верховный Совет СССР, избираемый из депутатов съезда.

Этапы политической реформы: демократизация политической системы (1989 г.) и переход к правовому государству (1990-1991 гг.).

Первый этап: с 25 мая по 6 июня 1989 г. состоялся 1-й съезд народных депутатов СССР. Сформирован Верховный Совет СССР, председателем которого был избран М.С.Горбачев. На съезде шла борьба между демократами, союзниками и старой партийной гвардией. Символами демократии стали Сахаров и Ельцин. Старую партийную гвардию возглавил секретарь ЦК Лигачев.

Коммунистов-реформаторов представляли Горбачев, Яковлев, Шеварнадзе. Съезд наметил пути выхода страны из кризиса

Второй съезд народных депутатов СССР (12-24 декабря 1989 г.) рассмотрел этапы экономической реформы, дал политическую и правовую оценку советско-германским договоренностям 1939 г. и решению прежнего руководства страны о вводе войск в Афганистан и др.

Второй этап: 1990-1991 гг. Первостепенной задачей этого этапа явилось создание президентской системы власти в стране и переход к многопартийности. В марте 1990 г. на 3 съезде народных депутатов Союза ССР М.С.Горбачев был избран Президентом СССР. Переход к президентской системе власти в СССР означал свертывание, а в будущем и ликвидацию советской власти.

3-й съезд народных депутатов отменил 6-ю статью Конституции СССР о руководящей роли КПСС (по настоянию Горбачева это предложение внес Пленум ЦК). В руководстве партии развернулась идейная борьба между коммунистами-ортодоксами, центристами, социал-демократами и др. Начинается процесс распада КПСС (по идейному и национально-организационному направлению): 1989-1990 гг. — из КПСС вышли компартии прибалтийских республик, в 1990 г. — создана компартия РСФСР. В июле 1990 г. состоялся последний 28 съезд КПСС, на котором была одобрена платформа демократического социализма. Апрельский (1991 г.) Пленум ЦК КПСС выявил значительные идейные разногласия в руководстве компартии.

В партии и обществе усилилась критика проводимого М.С.Горбачевым курса по реформированию советского общества. Нельзя сказать, что в этой ситуации народ безмолвствовал. На Всесоюзном референдуме он высказал большинством голосов за сохранение Союза. Весной 1991 г. правительства 13 союзных республик подписали «Антикризисную программу совместных действий».

Однако у политических лидеров республик имелись свои планы. Б.Н.Ельцин добивался полной независимости и суверенитета России. Л.М.Кравчук (Украина), С.Н.Шушкевич (Белоруссия), С.Ниязов (Туркмения) не рисковали противоречить Горбачеву и курс на суверенитет вели скрытно. Н.Назарбаев (Казахстан), И.Каримов (Узбекистан) и А.Муталибов (Азербайджан) однозначно высказывались за обновленную федерацию. Таким образом, действия экономических и политических лидеров союзных республик были разнонаправлены.

Процесс формирования обновленного Союза был прерван в августе 1991 г. трагическими событиями в Москве, так называемым «делом ГКЧП». После провала августовского путча судьба Союза была фактически предрешена. 23 августа 1991 г. деятельность компартии на территории России была приостановлена, а в ноябре и вовсе запрещена.

Источник: studfile.net