Документ из архива «Самораспространяющийся высокотемпературный синтез», который расположен в категории » «. Всё это находится в предмете «химия» из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе «рефераты, доклады и презентации», в предмете «химия» в общих файлах.

Онлайн просмотр документа «166571»

Текст из документа «166571»

Ростовский Государственный Университет РЕФЕРАТ «САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ» Студента 6 курса химического факультета РГУ вечернего отделения Ворона М.Л. Преподаватель: Лупейко Т.Г.

Ростов-на-Дону 2003 СВС — это разновидность горения, в котором образуются ценные твердые вещества, путем перемещения волны химической реакции по смеси реагентов с образованием твердых конечных продуктов, проводимый с целью синтеза веществ материалов. СВС представляет собой режим протекания сильной экзотермической реакции (реакции горения), в котором тепловыделение локализовано в слое и передается от слоя к слою путем теплопередачи.

Перспективы и основные тренды в дистационном зондировании Земли

Развитие работ основано на научном открытии советских ученых А.Г. Мержанова и соавторы «Явление твердого пламени». Приоритет открытия — 1967 год. Процесс возможен в системах с различным агрегатным состоянием, имеет тепловую природу. Характерный признак — образование твердого продукта.

Главное предназначение СВС — синтез веществ и материалов, создание новых технологических процессов и организация производств. В конце 60-х и начале 70-х годов в Отделении Института химической физики в Черноголовке были развиты первичные представления о механизме горения систем металл-углерод, металл-бор и металл-азот, предложены новые направления исследования горения конденсированных систем, обнаружены и описаны установившиеся режимы неустойчивого горения, создана методология получения тугоплавких соединений на основе СВС.

В 70-х годах в Отделении ИХФ АН СССР была создана первая технологическая установка для производства СВС-порошков, и началось развитие, теория горения СВС-систем, созданы методы математического моделирования безгазового и фильтрационного горения, осуществлено первое промышленное внедрение СВС-технологии для производства порошков дисилицида молибдена и высокотемпературных нагревателей на их основе (г. Кировакан, Армянская ССР).

В 80-ые годы работы в Советском Союзе создан Научный Совет по теории и практике СВС-процессов, разработана общесоюзная программа работ, созданы Межотраслевой научно-технический комплекс «Термосинтез» и его головная организация ИСМАН — Институт структурной макрокинетики АН СССР (на базе отдела макроскопической кинетики Отделения ИХФ АН СССР), МНТК «Термосинтез» организовал производства. В начале 80-х годов начались работы по СВС за рубежом, хотя и с десятилетним опозданием — сначала в США, они начались под влиянием публикации обзора Дж.

Слив ответов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в комментариях!

Крайдера «Самораспространяющийся высокотемпературный синтез — советский метод получения керамических материалов». Работы было поручено вести в рамках специально созданной программы DARPA. Примерно в это же время (в начале 80-х годов) начались работы и в Японии, создали Ассоциацию СВС, организовали работы в университетах и на фирмах. явным лидером профессором М. Койзуми.

В настоящее время исследования в области СВС ведутся в 49 странах мира 90-ые годы характеризуются развитием международных связей в области СВС, есть коммерческие связи с Китаем, Кореей, Тайванем, Японией. Выполнено значительное число совместных и заказных работ. Восток в части коммерческого сотрудничества с нами более активен, чем Запад.

В сфере их интересов — технология керамических порошков и изделий, СВС-фильтры, специализированное СВС-оборудование. По инициативе и при организационном руководстве ИСМАН регулярно стали проводится Международные симпозиумы «Самораспространяющийся высокотемпературный синтез», выходит Международный журнал с таким же названием (Allerton press, NY).

Также развиваются двухсторонние связи с ФГУП ММПП «Салют». Разработана программа двухстороннего сотрудничества «СВС в технологии газотурбинных двигателей», в которую вошли и научно-технические разработки, и изготовление специализированного оборудования, и поисковые исследования Есть идеи разработки совместно с «Русским алюминием» крупной программы по использованию СВС-материалов в алюминиевой промышленности. Совместно с ООО «Стройпромсервис» создается производство СВС-порошков карбида вольфрама повышенной дисперсности. Его использование в составе твердых сплавов приводит к увеличению прочности сплава. В настоящее время, СВС — это мировая проблема, которая, несмотря на 30-летнюю историю, продолжает прогрессивно развиваться.

Общее представление о СВС, на конкретно изученной реакции

В настоящее время в ИСМАН методом СВС синтезированы практически все известные высокотемпературные сверхпроводники на основе иттрия, других редкоземельных металлов, висмута и таллия. В табл. 2 приведены результаты по измерению сверхпроводящих свойств ВТСП на основе РЗМ. Наиболее подробно изучены механизм и закономерности СВС на примере получения иттрий-бариевой керамики состава Y123 по реакции: ЗСu + 2ВаО2+1/2Y2O3+ (1,5-x)/2 О2=YВа2Сu3O7-x+ Q Эта реакция стала удобной моделью для исследования закономерностей и механизма СВС ВТСП. Простейшую информацию можно получить, анализируя термограмму СВС-процесса, отражающую температурный профиль волны синтеза. На рис. 4 для исследуемой системы приведена типичная термограмма. Обращает на себя внимание наличие широкой зоны вторичных химических и структурных превращений. Механизм фазообразования для этой системы исследовался с помощью химического, рентгенофазового, микроструктурного, термического и других видов анализа закаленных образцов и продуктов» сгорания. Таблаца 2Критические свойства ВТСП, полученных методом СВСи по печной технологии (по данным)

* Измерения по магнитной восприимчивости. Изучение с помощью рентгенофазового анализа интенсивности характерных линий наблюдающихся фаз в закаленных образцах показало, что по мере удаления от фронта-горения интенсивность характерных линий I100 Сu и ВаО резко падает. Область вблизи фронта горения характеризуется присутствием купратов: ВаСuО2 и ВаСu2О2. Максимальное количество таких купратов наблюдается на расстоянии 2—3 мм от фронта горения, а затем постепенно уменьшается (скорость горения составляет ~ 1 мм/с). Присутствие купрата ВаСu2О2, не наблюдаемого в продуктах фазообразования при синтезе уш другими методами, следует отнести к отличительной особенности получения Y123 в режиме горения. Фаза Y123 начинает зарождаться уже на расстоянии 1—2 мм от фронта горения, причем в области 1—3 мм ее резкий рост симбатен увеличению количества фазы ВаСu2О2. В этой же области наблюдается значительное уменьшение интенсивности I100 Y2O3. На расстоянии 7—10 мм формируется спектр, соответствующий тетрагональной фазе Y123, а на удалении 20 мм эта фаза переходит в орторомбическую. Данные выводов были подтверждены экспериментами с использованием синхротронного излучения образцов во время горения. Время набора рентгенограмм составило ~ 1 с, время превращений в волне синтеза оказалось ~3 с. Отметим, что синхротронное излучение применялось также ранее для изучения динамики фазообразования в СВС-процессах. Экспериментальные факты позволили сделать следующие выводы: 1. Промежуточными продуктами СВС-реакции ЗСu + 2ВаО2+1/2Y2O3озон являются купраты бария (ВаСuО2, ВаСu2О2).

1 — окисление (горение) меди и разложение пероксида бария; 2 — образование расплава из купратов, начало растворения Y2O3; 3 — дальнейшее растворение Y2O3, кристаллизация Y123 ТЕТРА ; 4 — образование Y123 ОРТО

- Тетрагональная фаза Y123 образуется после прохождения фронта горения через 2—3 с.

- Орторомбическая фаза (сверхпроводящая) Y123 образуется после прохождения фронта, через 40—50 с.

Согласно имеющимся в настоящее время представлениям, в волне горения происходит плавление ВаО2 с его частичным разложением на ВаО и О2, а образовавшаяся дисперсия оксидных частиц в расплаве растекается по поверхности частиц меди. После окисления и растворения меди в расплаве (с образованием промежуточных купратов бария), происходит растворение Y2O3. Тетрагональная фаза Y123 образуется на завершающих стадиях синтеза путем кристаллизации из раствора в расплаве в виде мелких ограненных монокристаллов.

Из изложенных результатов следует химический механизм СВС-процесса, который можно представить в виде совокупности реакций:

Полученная информация о механизме взаимодействия компонентов свидетельствует о том, что образование ВТСП в СВС является сложным процессом. Основное тепловыделение, обеспечивающее распространение волны синтеза и образование фазы (структуры) конечного целевого продукта, происходит неодновременно в пространственно разделенных зонах.

Эта важная черта СВС Y123 расширяет возможности метода для регулирования свойств конечного продукта при различных воздействиях на более длительную стадию вторичных процессов. В то же время наличие этой стадии приводит к эффектам саморегулирования состава и структуры конечного продукта и слабой зависимости их от параметров горения.

В качестве примера можно привести факт независимости содержания кислорода в конечном продукте от плотности шихты (рис. 3). Основным параметром, влияющим на состав и структуру ВТСП, оказалась масса загрузки, от которой зависит скорость остывания. Увеличение массы загрузки приводит к повышению содержания кислорода, чистоты и сверхпроводящих параметров, т. е. к улучшению качества продукта [26].

И сследования самораспространяющегося высокотемпературного синтеза керамических ВТСП привели к разработке (1988 г.) в Институте структурной макрокинетики СВС-технологии порошков орторомбического Y123. Созданы две технологические установки: лабораторная (с производительностью 1 т/г) и опытная (до 10 т/г.). Обе они работают по следующей схеме:

Основой технологического процесса является получение сверхпроводящего спека Y123 ОРТО в качестве промежуточной продукции. Переработка спека в порошок производится обычными, известными способами, преимущественно механическими. Созданная лабораторная установка успешно применяется также для синтеза ВТСП на основе других РЗМ. СВС-технология обладает неоспоримыми достоинствами: высокой производительностью, отсутствием затрат электроэнергии и сложного высокотемпературного оборудования, удовлетворительным качеством порошков, относительно низкой себестоимостью продукции.

Применение метода СВС в новой проблеме ВТСП дало отличные результаты. Уже сейчас СВС-технология. порошков Y123 получила практическое использование. Порошки Y123 хорошо зарекомендовали себя для получения: изделий (мишени для плазменного напыления) методом спекания; сложных композитов типа полимер—ВТСП; изделий (мишени и экраны) методом взрывного компактирования и т. д. СВС-порошки и изделия из них соответствуют уровню лучших отечественных и зарубежных образцов. Очевидно, что методом СВС могут быть получены не только ВТСП на основе иттрия и других РЗМ. но и другие — при соответствующем подборе состава шихты и условий синтеза.

Феноменология горения и синтеза

Методика получения сложных оксидных материалов (керамики) методом СВС существенно отличается от традиционной. Общепринятый способ синтеза оксидных материалов основан на спекании смеси простых оксидов с образованием сложного по схеме:

где а — стехиометрический коэффициент; т, п — индексы, I и и — число компонентов.

Синтез проводят в печах при высоких температурах в кислородсодержащей среде в течение длительного времени. Иногда в качестве реагентов используют ‘карбонаты, нитраты, пероксиды. Специфика СВС требует наличия в исходной смеси горючего и окислителя для осуществления процесса в режиме горения.

Как правило, горючим при синтезе оксидных материалов может быть металл, иногда применяют его гидрид или другое соединение. Роль окислителя выполняет кислород. Реакция окисления металла является основной, она обеспечивает необходимое для СВС выделение теплоты.

При этом кислород может быть использован из двух источников: внутреннего (конденсированный легко разлагающийся нитрат, пероксид и т. д.) и внешнего (например, кислород воздуха или баллонный кислород). Во многих случаях для управления процессом возможны также комбинированные варианты. При синтезе сложных оксидов, как правило, в исходную смесь добавляют активный оксидный наполнитель, наличие которого дает возможность регулировать условия горения, а также способствует формированию конечного продукта, выступая в роли кристаллической матрицы для него. Кроме того, с помощью оксидных добавок можно варьировать электромагнитные или другие свойства продуктов.

Таким образом, для получения оксидов методом СВС применяется следующая общая химическая схема:

Методика СВС проста: из порошков реагентов готовится смесь, которая помещается (в виде свободной засыпки или спрессованных таблеток) в установку, куда подается кислород (при необходимости) и проводится инициирование. Установка снабжена устройствами для гравиметрических измерений, а также для измерения скорости и температуры горения. После прохождения волны горения (синтеза) и остывания продукта экспериментатор имеет дело с готовым продуктом.

Источник: studizba.com

Лекция: История вопроса

В лекции рассказывается как и когда появились первые вирусы, их первоначальное назначение, дальнейшее развитие, мутации, принципы действия, дается перечень и краткое описание глобальных эпидемий.

2.

Теоретические сведения о компьютерных вирусах

Когда говорят о компьютерных вирусах, всегда подразумевают некий класс программ,

Первые вирусы.. 3

Первые вирусные эпидемии.. 3

Результат Фреда Коэна.. 15

Результат Д. Чесса и С. Вайта.. 16

Формализм Ф. Лейтольда.. 19

Результат Леонарда Адельмана.. 30

Общие сведения.. 35

Практическое определение вируса.. 36

Угрозы безопасности информации.. 49

Технологии обнаружения вирусов.. 51

Режимы работы антивирусов.. 53

Антивирусный комплекс. 53

Комплексная система защиты информации.. 56

Общие сведения.. 67

Возможные схемы защиты.. 69

Требования к антивирусам для шлюзов.. 82

Угрозы и методы защиты от них.. 83

Эксплуатационные характеристики.. 86

Методические указания к лабораторной работе.. 89

Контрольные вопросы.. 95

Рекомендуемая литература.. 95

Общие сведения.. 95

Возможные схемы защиты.. 95

Требования к антивирусному комплексу для проверки почтового потока 97

Microsoft Exchange.. 100

Методические указания к лабораторной работе.. 107

Методические указания к лабораторной работе.. 109

Контрольные вопросы.. 115

Рекомендуемая литература.. 116

Общие сведения.. 116

Защита рабочих станций.. 118

Защита серверов.. 136

Система администрирования.. 141

Методические указания к лабораторной работе.. 156

Контрольные вопросы.. 169

Рекомендуемая литература.. 169

Методические указания к лабораторной работе.. 170

Контрольные вопросы.. 182

Рекомендуемая литература.. 182

Методические указания к лабораторной работе.. 183

Контрольные вопросы.. 194

Рекомендуемая литература.. 194

Методические указания к лабораторной работе.. 195

Контрольные вопросы.. 202

Рекомендуемая литература.. 202

Лекция: История вопроса

Основная отличительная характеристика компьютерного вируса — способность к самораспространению. Подобно биологическому вирусу для жизни и размножения он активно использует внешнюю среду — память компьютера, операционную систему.

Увеличение скорости передачи информации, объемов и значимости обрабатываемых в вычислительных сетях данных открывает перед вирусописателями все более широкие возможности — распространение по всему миру написанных программ занимает считанные дни или даже часы. Сотни мегабайт оперативной памяти позволяют выполнять практически любые действия незаметно от пользователя. Спектр возможных целей, таких как пароли, карточные счета, ресурсы удаленных компьютеров представляет огромное поле для деятельности. Усложнение операционных систем ведет к появлению все новых дыр, которые могут быть использованы для проникновения на удаленный компьютер.

Однако изначально компьютерные вирусы были придуманы с совершенно иной целью.

История начинается в 1983 году, когда американский ученый Фред Коэн (Fred Cohen) в своей диссертационной работе 1) , посвященной исследованию самовоспроизводящихся компьютерных программ впервые ввел термин компьютерный вирус. Известна даже точная дата — 3 ноября 1983 года, когда на еженедельном семинаре по компьютерной безопасности в Университете Южной Калифорнии (США) был предложен проект по созданию самораспространяющейся программы, которую тут же окрестили вирусом. Для ее отладки потребовалось 8 часов компьютерного времени на машине VAX 11/750 под управлением операционной системы Unix и ровно через неделю, 10 ноября состоялась первая демонстрация. Фредом Коэном по результатам этих исследований была опубликована работа «Computer Viruses: theory and experiments» 2) с подробным описанием проблемы.

Теоретические же основы самораспространяющихся программ были заложены в 40-х годах прошлого столетия в трудах по изучению самовоспроизводящихся математических автоматов американского ученого Джона фон Неймана (John von Neumann), который также известен как автор базовых принципов работы современного компьютера. В 1951 году фон Нейманом был разработан метод, который демонстрировал возможность создания таких автоматов, а в 1959 журнал «Scientific American» опубликовал статью Л. С. Пенроуза (L.

S. Penrose) «Self-Reproducing Machines», посвященную самовоспроизводящимся механическим структурам. В отличие от ранее известных работ, здесь была описана простейшая двумерная модель подобных структур, способных к активации, размножению, мутациям, захвату. Позднее, по следам этой статьи другой ученый Ф. Ж. Шталь (F. G. Stahl) реализовал модель на практике с помощью машинного кода на IBM 650.

Первые самораспространяющиеся программы не были вредоносными в понимаемом ныне смысле. Это были скорее программы-шутки либо последствия ошибок в программном коде, написанном в исследовательских целях. Сложно представить, что они были созданы с какой-то конкретной вредоносной целью.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

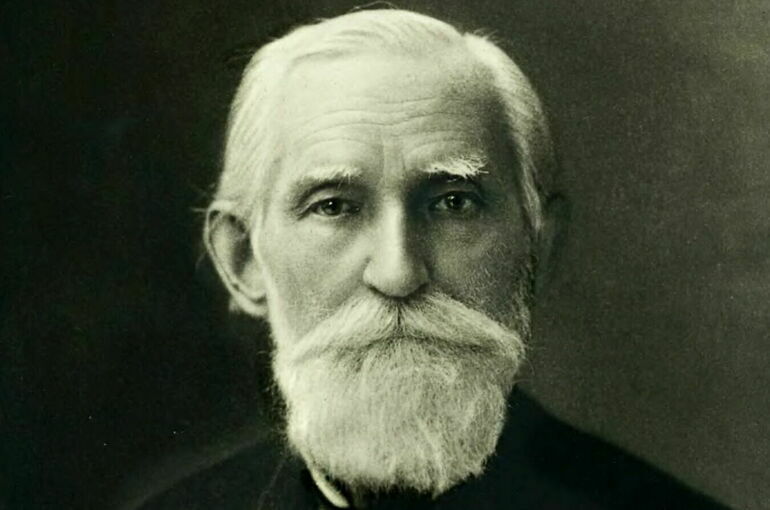

Русский механик заложил основы роботостроения и кибернетики

Пафнутий Чебышёв — настоящая легенда отечественной и мировой математики и механики. Без его изобретений был бы немыслим современный мир с его компьютерами и роботами. Разработки учёного, жившего и творившего в конце XIX века, до сих пор применяют в автомобиле- и приборостроении.

Научная карьера Чебышёва была стремительной: в 20 лет он блестяще окончил Московский университет, где изучал высшую математику, а через девять лет защитил докторскую диссертацию. Он отдал науке почти 60 лет своей жизни и даже скончался за письменным столом.

Среди математических открытий Пафнутия Чебышёва центральное место занимают его работы по теории чисел. Он также стал первым россиянином, кто написал фундаментальные труды по теории вероятности, первым обосновав общепринятую сегодня точку зрения об одном из центральных понятий теории — случайной величине. Также много открытий учёный совершил в теории приближения функций и математическом анализе.

Чебышёв стал первым, кто разработал математическую теорию синтеза механизмов. До него изобретатели создавали механизмы больше по наитию, подбирая параметры эмпирическим путём. Учёный посвятил полтора десятка трудов этой дисциплине и сам разработал свыше сорока механизмов и вдвое больше их модификаций.

А главное его изобретение — первая в мире стопоходящая машина, которую считают «прадедушкой» современных шагающих роботов. Её демонстрировали на Всемирной выставке в Париже в 1878 году. Чебышёв создал её, пытаясь решить задачу построения шарнирного механизма, который переводит круговое движение в прямолинейное.

Прорывными для своего времени стали и изобретённые Чебышёвым механизмы с остановками, выпрямители и ускорители движения. Эти наработки до сих пор применяют при создании машин и приборов. Также Чебышёв придумал первое в мире самокатное кресло, ставшее прообразом инвалидной коляски.

Он же изобрёл и автомат для вычислений. Тогда уже существовали счётные машины, но арифмометр Чебышёва умел совершать намного больше операций. И хотя современники не оценили эту разработку, она подтолкнула других изобретателей развивать машинную математику, что привело к появлению науки кибернетики.

2358

Источник: www.pnp.ru