Для улучшения понимания вопросов взаимодействия узлов и устройств ЭВМ рассмотрим автоматическое выполнение команды в трехадресной ЭВМ с классической архитектурой. Структурная схема такой ЭВМ показана на рис. 12.1

Рис. 12.1. Структурная схема трехадресной ЭВМ

Обработку команды можно разбить на ряд функционально завершенных действий (этапов), составляющих ее цикл (рис. 12.2).

Рис. 12.2. Цикл выполнения команды

Изучение цикла команды проведем при следующих начальных условиях и предположениях:

· программа и операнды находятся в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ);

· адрес ячейки ОЗУ, в которой находится выполняемая команда (k), зафиксирован на счетчике команд (СК);

· команда считывается за одно обращение к ОЗУ;

· команда, операнды и приемник результата используют прямую адресацию памяти.

Определим взаимодействие узлов и устройств ЭВМ на каждом этапе.

Первый этап – выборка исполняемой команды из ОЗУ. Для реализации этого этапа необходимо код со счетчика команд (СК) = kпередать в ОЗУ, обратиться в ячейку ОЗУ с адресом k и содержимое этой ячейки, являющееся кодом этой команды, передать на регистр команд. Соответствующие передачи отмечены на рис. 12.1 цифрой 1: передача кода СК на РА (регистр адреса) ОЗУ, дешифрация адреса на дешифраторе адреса (ДшА), считывание команды из ячейки (k) ОЗУ и передача ее в РК.

Урок 14. Прерывания в компьютере

Регистр адреса служит для хранения адреса, по которому происходит обращение к ОЗУ, на время этого обращения. Дешифратор преобразует поступающий на него адрес в унитарный код, который непосредственно воспринимается физическими элементами схем памяти. На его выходах всегда имеется одна и только одна возбужденная шина, соответствующая адресу выбираемой ячейки.

Регистр команд предназначен для хранения в процессоре считанной из ОЗУ команды на время ее выполнения. На этом этапе после приема команды на РК дешифратор кода операции (ДшКОп) по операционной части выполняемой команды определяет тип команды. Сигнал с ДшКОп таким образом настраивает блок управления операциями (БУОп), что на его выходах формируются управляющие сигналы (УСi), которые необходимы для автоматического выполнения всего цикла команды вплоть до занесения в РК новой команды. Формирование УСi проходит на основе сигналов с датчика сигналов (ДС), который вырабатывает импульсы, равномерно распределенные по своим выходам. Регистр команд, дешифратор кода операции, блок управления операциями, датчик сигналов, счетчик команд составляют устройство управления.

Если данная команда не является командой перехода, то реализуется следующая последовательность этапов как продолжение первого.

Второй этап – выборка первого операнда (a). Необходимо код из поля адреса первого операнда – a из РК передать в ОЗУ, обратиться к ячейке с адресом a в оперативной памяти и код этой ячейки передать в АЛУ. Соответствующие передачи обозначены на рис. 12.1 цифрой 2.

Третий этап – выборка второго операнда (b). Производится по аналогии со вторым этапом. Соответствующие передачи на рис. 12.1 отмечены цифрой 3.

Как работает компьютер? Шины адреса, управления и данных. Дешифрация. Взгляд изнутри!

Четвертый этап – выполнение операции в соответствии с полем кода операции команды. Еще в конце первого этапа коммутатор операций определил тип выполняемой команды. Операнды переданы в АЛУ на втором и третьем этапах. Блок управления операциями формирует управляющие сигналы, необходимые для выполнения данной операции в АЛУ.

Результат выполненной в АЛУоперации сохраняется в его внутреннем регистре результата (РР), а признаки результата – в регистре признаков АЛУ. Соответствующие передачи и взаимодействия блоков обозначены на рис. 12.1 цифрой 4.

Пятый этап – обращение к ОЗУ и запись по адресу c результата операции. Здесь код поля c регистра команд передается в ОЗУ на РА. Затем в ячейку ОЗУ с адресом c записывается результат операции, находящийся в регистре результата АЛУ. Признаки результата записываются из регистра признаков АЛУ в регистр флагов компьютера, из которого они передаются в БУОп, если очередная считанная в РК команда окажется командой условного перехода. Соответствующие передачи обозначены на рис. 12.1 цифрой 5.

Шестой этап – формирование адреса ячейки ОЗУ, где находится следующая команда программы, то есть замена старого кода в счетчике команд на новый. Так как в ЭВМ предполагается естественный порядок выполнения программы, то следующая команда находится в ячейках ОЗУ, располагающихся сразу же вслед за ячейками, занятыми выполненной командой. Считая, что выполненная команда занимает в памяти  ячеек, получим, что суть этого этапа заключается в следующем изменении счетчика команд:

ячеек, получим, что суть этого этапа заключается в следующем изменении счетчика команд:  . На этом заканчивается цикл выполнения команды: в СК сформирован адрес следующей команды

. На этом заканчивается цикл выполнения команды: в СК сформирован адрес следующей команды  . Выполнение этого этапа может совмещаться с выполнением предшествующих этапов, что и реализовано в большинстве ЭВМ.

. Выполнение этого этапа может совмещаться с выполнением предшествующих этапов, что и реализовано в большинстве ЭВМ.

Приведенная последовательность этапов повторяется и в дальнейшем для каждой из последующих команд программы, что обеспечивает автоматическое выполнение программы.

При выполнении команды перехода вышеизложенная последовательность этапов меняется. Допустим, в конце выполнения первого этапа дешифратор кода операции зафиксировал выполнение команды безусловного перехода. Эту ситуацию можно представить так: (k) = БП j, то есть код выполняемой команды выбран из ячейки с адресом k, это – команда безусловного перехода (БП), которая должна передать управление на выполнение команды, имеющей смещение j относительно текущей команды. В данном случае выполнение этапов со второго по четвертый блокируется, и выполнение команды безусловного перехода заключается в прибавлении значения j к счетчику команд.

В команде условного перехода нарушение естественного порядка выполнения программы (то есть передача кода k + j в СК) происходит только при выполнении определенного условия. Это условие характеризует результат, полученный командой, предшествующей команде условного перехода.

Таким условием может быть, например, отрицательный результат или результат, равный нулю.

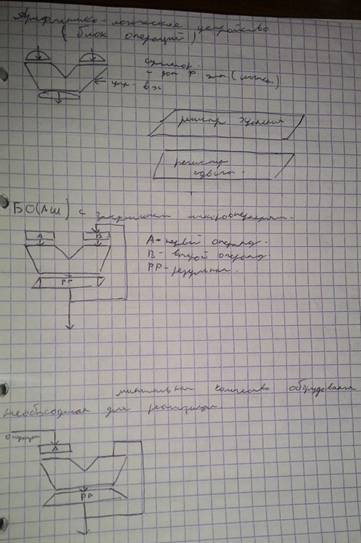

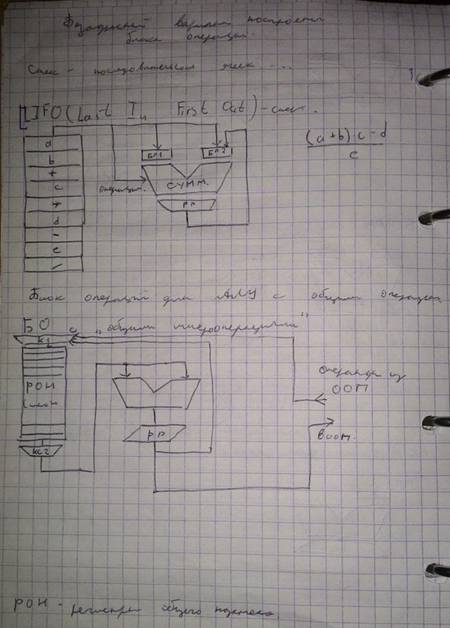

Арифметико-логическое устройство (БО). Назначение. Варианты реализации.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Какой принцип определяет общий механизм автоматического выполнения программы

Фундаментальные идеи (принципы) компьютерных наук независимо друг от друга сформулировали Джон фон Нейман и Сергей Алексеевич Лебедев.

Принцип – основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, науки и пр.

Джон фон Нейман (1903-1957) – американский учёный, сделавший важный вклад в развитие математики и физики. В 1946 г., анализируя сильные и слабые стороны ЭНИАКа, совместно с коллегами пришёл к идее нового типа организации ЭВМ.

Сергей Алексеевич Лебедев (1902-1974) – главный конструктор первой отечественной вычислительной машины МЭСМ, автор проектов компьютеров серии БЭСМ (Большая Электронная Счётная Машина), и принципиальных положений компьютера «Эльбрус».

Сформулированные в середине прошлого века, базовые принципы построения ЭВМ не утратили свою актуальность и в наши дни.

Функциональная схема

Устройство, способное производить автоматические вычисления, должно иметь набор компонентов: блок обработки данных, блок управления, блок памяти, блоки ввода/вывода информации.

Состав компонентов

Процессор – информационный центр. Управляет всеми процессами и пропускает через себя все информационные потоки.

Составные блоки процессора :

• арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняет обработку данных

• устройство управления (УУ) обеспечивает выполнение программы и организует согласованное взаимодействие всех узлов компьютера

Ввод информации в компьютер:

Вывод информации из компьютера:

Принцип двоичного кодирования

Вся информация, предназначенная для обработки на компьютере (числа, тексты, звуки, графика, видео), а также программы её обработки, представляются в виде двоичного кода.

Выбор двоичной системы счисления обусловлен:

• простотой выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления

• «согласованностью» с булевой логикой

• простотой технической реализации

Принцип однородности памяти

Команды программ и данные хранятся в одной и той же памяти. Команды и данные отличаются только по способу использования. Это утверждение называют принципом однородности памяти.

Принцип адресности памяти

Команды и данные размещаются в единой памяти, состоящей из ячеек, имеющих свои номера (адреса). Это принцип адресности памяти.

Принцип иерархичности памяти

Можно выделить два основных требования, предъявляемых к памяти компьютера:

• объём памяти должен быть как можно больше

• время доступа к памяти должно быть как можно меньше

В современных компьютерах используются устройства памяти нескольких уровней, различающиеся по своим основным характеристикам: времени доступа, сложности, объёму и стоимости.

Уровни иерархии взаимосвязаны: все данные на одном уровне могут быть также найдены на более низком уровне.

Принцип программного управления

Все вычисления, предусмотренные алгоритмом решения задачи, должны быть представлены в виде программы, состоящей из последовательности команд. Команды представляют собой закодированные управляющие слова, в которых указывается:

• какое выполнить действие

• из каких ячеек считать операнды (данные, участвующие в операции)

• в какую ячейку записать результат операции

Принцип программного управления определяет общий механизм автоматического выполнения программы.

Архитектура компьютера

Архитектура – это общие принципы построения компьютера, отражающие программное управление работой и взаимодействие его основных узлов.

Магистраль (шина) — устройство для обмена данными между устройствами компьютера.

Современные компьютеры обладают магистрально-модульной архитектурой, главное достоинство которой заключается в возможности легко изменить конфигурацию.

Направления развития

Электронная техника подошла к предельным значениям своих технических характеристик, которые определяются физическими законами.

Нанотехнологии

Поиск неэлектронных средств хранения и обработки данных. Создание квантовых и биологических компьютеров.

Источник: skobelevserg.jimdofree.com

Принцип автоматического исполнения программ в ЭВМ

За последнее десятилетие компьютер стал не только помощником, но незаменимым инструментом практически в любой области человеческой деятельности. Компьютер позволяет в считанные доли секунды точно и красиво выполнять операции, требовавшие от человека многих часов напряженной и кропотливой работы, открывает новые перспективы для творчества, дает возможность объяснять то, что прежде считалось необъяснимым. Развитие глобальных компьютерных сетей позволяет быстро и качественно обмениваться информацией, даже если людей разделяет многие тысячи километров.

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПК

2. РАБОТА УСТРОЙСТВ ЭВМ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНД ПРОГРАММЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Работа состоит из 1 файл

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

Реферат

по дисциплине «Математика и информатика»

на тему: Принцип автоматического исполнения программ в ЭВМ

(фамилия, имя, отчество)

Седова И.В.

(фамилия, имя, отчество,

уч. степень, звание)

г. Москва – 2012 г.

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПК

2. РАБОТА УСТРОЙСТВ ЭВМ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНД ПРОГРАММЫ

ВВЕДЕНИЕ

За последнее десятилетие компьютер стал не только помощником, но незаменимым инструментом практически в любой области человеческой деятельности. Компьютер позволяет в считанные доли секунды точно и красиво выполнять операции, требовавшие от человека многих часов напряженной и кропотливой работы, открывает новые перспективы для творчества, дает возможность объяснять то, что прежде считалось необъяснимым. Развитие глобальных компьютерных сетей позволяет быстро и качественно обмениваться информацией, даже если людей разделяет многие тысячи километров. Этим подтверждается актуальность выбранной темы.

Компьютер вошел в обиход многих людей, но для того чтобы в полной мере использовать богатейшие его возможности, мало освоить тот или иной пакет прикладных программ. Чем лучше человек знает устройство и принципы работы ЭВМ, тем больше может дать ему компьютер. Для того, кто умеет программировать, открываются просто необозримые горизонты. Для того чтобы получить представление об общих принципах работы электронно-вычислительных машин, необходимо познакомиться не только с общей схемой компьютера, составом устройств, их назначением, арифметическими и логическими основами ЭВМ, но, прежде всего, понять последовательность этапов решения задач, требующих использования компьютера.

В последовательности этапов и в их содержании заключается то важное, что позволит решать не только учебные задачи, но и сложные практические, с которыми сталкиваются специалисты в любой сфере профессиональной деятельности человека.

Цель данного реферата состоит в том, чтобы рассмотреть работу ЭВМ при автоматическом выполнении команд программы.

В связи с поставленной целью, необходимо решить следующие задачи:

— Рассмотреть основные принципы работы ПК;

— Определить состав основных устройств ЭВМ и их назначение;

Обобщая данные о разработке проблемы автоматического исполнения программ в ЭВМ, приходиться признать, что многие вопросы требуют дальнейшего исследования.

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПК

Электронная вычислительная машина является универсальным средством автоматической обработки информации, представленной в дискретной (цифровой) форме. Обычно для такого представления используются многоразрядные двоичные коды. Любая информация в ЭВМ хранится, передается и обрабатывается машинными словами, содержащими определенное число двоичных разрядов.

Для понимания принципов построения и работы ЭВМ необходимо понять и усвоить последовательность решения задач. В общем случае эта последовательность складывается из следующих этапов:

1) постановка задачи и разработка ее математической модели в виде формульных зависимостей;

2) выбор метода численного решения (если необходимо);

3) разработка алгоритма решения задачи, т.е. определение последовательности элементарных действий, приводящих к искомому результату;

4) Написание программы на одном из языков программирования;

5) Реализация вычислительного процесса с помощью компьютера.[1]

Если первые четыре этапа всегда реализуются человеком, то выполнение последнего этапа зависит от компьютера-исполнителя программы. Для создания эффективной и рациональной программы разработчик должен не только знать язык программирования, но и представлять себе, как осуществляется вычислительный процесс в недрах компьютера.

В основу построения подавляющего большинства компьютеров положены следующие общие принципы, сформулированные в 1945 г. американским ученым Джоном фон Нейманом: принцип программного управления, принцип однородности памяти и принцип адресности.[2]

Принцип программного управления

Из данного принципа следует, что программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности. Программа указывает ЭВМ то, какие операции ей необходимо выполнить, над какими данными и в какой последовательности. Программа, состоящая из отдельных команд, заранее составляется и вместе с исходными данными вводится в память ЭВМ.

Выборка программы из памяти осуществляется с помощью счетчика команд. Этот регистр процессора последовательно увеличивает хранимый в нем адрес очередной команды на длину команды. А так как команды программы расположены в памяти друг за другом, то тем самым организуется выборка цепочки команд из последовательно расположенных ячеек памяти.

Если же нужно после выполнения команды перейти не к следующей, а к какой-то другой, используются команды условного или безусловного переходов, которые заносят в счетчик команд номер ячейки памяти, содержащей следующую команду. Выборка команд из памяти прекращается после достижения и выполнения команды «стоп». Таким образом, процессор исполняет программу автоматически, без вмешательства человека.

Принцип однородности памяти

Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому компьютер не различает, что хранится в данной ячейке памяти – число, текс или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

Это открывает целый ряд возможностей. Например, программа в процессе своего выполнения также может подвергаться переработке. Что позволяет задавать в самой программе правила получения некоторых ее частей (так в программе организуется выполнение циклов и подпрограмм).

Более того, команды одной программы могут быть получены как результаты исполнения другой программы. На этом принципе основаны методы трансляции – перевода текста программы с языка программирования высокого уровня на язык конкретной машины.

Структурно основная память состоит из перенумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. Отсюда следует возможность давать имена областям памяти так, чтобы к запомненным в них значениям можно было впоследствии обращаться или менять их в процессе выполнения программ с использованием присвоенных имен.

Компьютеры, построенные на этих принципах, относятся к типу фон-неймановских. Но существуют компьютеры, принципиально отличающиеся от фон-неймановских. Для них, например, может не выполняться принцип программного управления, т.е. они могут работать без «счетчика команд», указывающего текущую выполняемую команду программы. Для обращения к какой-либо переменной, хранящейся в памяти, этим компьютерам не обязательно давать ей имя. Такие компьютеры называются нефон-неймановскими.

2. РАБОТА УСТРОЙСТВ ЭВМ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНД ПРОГРАММЫ

Для автоматического выполнения последовательности команд (программы) в состав центрального процессора входят два основных устройства:

1. арифметико-логическое устройство;

2. устройство управления.[3]

Совокупность устройства управления и арифметико-логическое устройство называют процессором ЭВМ, поскольку именно эти устройства реализуют вычислительный процесс в соответствии с заданной программой. Процессор занимает центральное место в структуре ЭВМ, так как осуществляет автоматическое управление взаимодействием всех устройств, входящих в состав ЭВМ.

Арифметико-логическое устройство предназначено для приема из оперативной памяти кодов операндов, т.е. данных, участвующих в выполнении операции, и для выполнения над ними операций в соответствии с кодами операций команд. Операндами могут быть исходные данные задачи, промежуточные результаты, а в некоторых случаях – коды других команд.

В арифметико-логическом устройстве производятся арифметические и логические действия. Часто это устройство называют операционным блоком. Когда впервые появилась идея создания аналитической вычислительной машины (Бэббидж, 1823 г.), то прототип этого устройства был известен под названием «мельница для производства арифметических операций».

Следует отметить, что арифметико-логическое устройство выполняет только одно арифметическое действие – сложение. Это обусловлено физическими принципами работы ЭВМ. Все же остальные действия (вычитание, умножение, деление, возведение в степень) реализуются как совокупность операций сложения.

Операции сложения кодов выполняет основной узел арифметико-логического устройства – сумматор. Наряду с сумматором в состав устройства входят также различные регистры, обеспечивающие временное хранение информации, подлежащей обработке в арифметико-логическом устройстве на данном этапе вычисления. Регистры являются наиболее быстродействующим устройством памяти машины.

Логические действия ЭВМ аналогичны логическим действиям человека. Например, Вы идете по улице и Вам надо перейти перекресток, регулируемый светофором. Каковы Ваши действия?

Если горит красный свет, Вы стоите, если желтый, Вы стоите, а если зеленый свет, Вы переходите улицу. Можно эти действия выразить более формально. Есть три показателя А, В, С. Каждый показатель имеет два уровня: ДА и НЕТ. Вы перейдете улицу, если показатель С имеет уровень Да, а показатели А, В – уровень НЕТ, и т.д. В результате такого анализа можно составить логическую схему.

Любую сложную логическую задачу можно разложить на более простые логические задачи, где достаточно анализировать только два уровня: ДА и НЕТ. Это аналогично тому, как любое арифметическое действие можно заменить операцией сложения. [4]

Таким образом, арифметико-логическое устройство предназначено для приема из оперативной памяти кодов операндов и для выполнения над ними операций в соответствии с кодами операций команд.

Устройство управления электронной вычислительной машины предназначено для управления автоматическим исполнением программы всеми устройствами машины. Под этим подразумевается автоматическая работа устройства ввода при вводе программы и исходных чисел, автоматический выбор и исполнение команд, вывод результатов.

Устройство управления позволяет управлять всем ходом вычислительного и логического процесса в компьютере. Устройство управления условно можно назвать «мозгом» компьютера, потому что оно анализирует каждую очередную команду и посылает приказы всем остальным устройствам, выполнение которых приводит к исполнению команды. Однако возможности устройства управления еще очень далеки от мыслительных способностей, которыми обладает человек. Дело в том, что мозг человека не просто перерабатывает информацию, а на основе имеющихся у него знаний в различных областях вырабатывает решение. В настоящее время уже ведутся работы по созданию таких компьютеров, где бы использовались подобные возможности.

В существующих моделях компьютеров устройство управления – это скорее всего «регулировщик движения», который в зависимости от той или иной ситуации принимает решение, что делать дальше – остановить поток информации, обработать весь поток или его часть, куда этот поток информации направить, и т.д. Какой же основной принцип заложен в устройство управления?

Как было сказано ранее, команда предписывает ЭВМ выполнить определенные действия, а значит, управление работой компьютера на самом деле производит программа, хранящаяся в памяти. А что же делает тогда устройство управления? Устройство управления – это техническое воплощение идеи, заложенной в программе. Функция устройства управления заключается в том, чтобы прочесть очередную команду, расшифровать ее и подключить необходимые цепи и устройства для ее выполнения. Следует так организовать работу устройства управления, чтобы считывание очередной команды из памяти происходило автоматически. Устройство управления для выполнения команды в компьютере организует повторение одного и того же цикла:

Источник: www.freepapers.ru