Как трактуется понятие « образовательная программа школы» в нормативных документах?

В статье 2 Федерального закона № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» специальные определения получают термины « образовательная программа», «примерная основная образовательная программа», «учебный план».

Статья 12 данного закона гласит: «5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное», «7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ( за исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего образования самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ».

Как тренироваться. Физподготовка ДЛЯ ДОХЛЯКОВ с нуля.

Статья 28 данного закона отмечает: «Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам». И далее в этой статье читаем: «К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся… разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации».

Таким образом, в законе даны четкие определения образовательных программ и закреплена высокая степень самостоятельности образовательных организаций в процессе их разработки и утверждения. Последнее предельно конкретно выражено и в статье 13: «Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять учебный план и календарный учебный график организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Что может пониматься под образовательной программой школы?

Вопрос не случайно задан именно в такой формулировке. Дело в том, что обычно, произнося словосочетание « образовательная программа школы», имеют в виду документ с таким наименованием, но мы уверены, что это толкование не только не является единственно возможным, но и не отражает самого главного в образовательной программе.

Образовательная программа школы как документ ( при всей ее несомненной важности) — это всего лишь инструмент осуществления реальной образовательной программы, результатом которого являются не исписанные страницы и отметки в журналах, а реальные качества выпускника школы, его обученности, воспитанности, психического развития, здоровья, его личность в целом. Образовательная программа школы в таком ее понимании не пишется, а реализуется, проживается, присваивается школьником вместе с педагогами в напряженной повседневной учебной и другой деятельности, общениях

Эти предметы нужно вернуть в школьную программу??

Такая образовательная программа школы есть важная составляющая самой главной образовательной программы — образовательной программы Жизни, которую каждый из нас « проходит», начиная с младенчества и воспитания в семье и заканчивая последними своими годами. Ясно, что часть жизненной образовательной программы, приходящаяся на школу, — одна из важнейших и решающих. Но все более понятно, что она далеко не единственная, даже в школьные годы. И даже если сводить образование к учению, то и оно сегодня может идти вне формальной системы образования и школы: открытое и неформальное образование развивается во всем мире быстрыми темпами, равные права с образованием в школе получает семейное образование.

Сможет ли школа построить и реализовать такую образовательную программу, которая поможет создать основы и стратегические ориентации личности в ходе образования через всю жизнь — вопрос не только и не столько техники составления документа по имени « образовательная программа школы», сколько вопрос цели и смысла работы всех педагогических коллективов.

Как же соотносятся эти два разных понимания образовательной программы школы и какие вопросы в связи с этим возникают? Ясно, что реальная образовательная программа школы намного шире, чем-то, что обычно описывается в документе с таким названием, и это « расширение» связано с тем, что школьная жизнь намного больше, чем специально планируемые учебные занятия и воспитательные мероприятия. В ней ( кстати, как вне сферы организованных образовательных воздействий, так и внутри ее) есть очень много не формализуемых, а зачастую и не учитываемых педагогами влияний на личность, которые тем не менее являются крайне важными и значимыми для ее ( личности) образования.

Нужно ли все их включить в текст образовательной программы школы? Это и невозможно, и не нужно. Но если эти скрытые образовательные воздействия важны, то в образовательной программе школы можно описать не только традиционный образовательный процесс, но и важнейшие характеристики школьной образовательной среды, уклада жизни, школьной организационной культуры.

И, что не менее важно, хотя и непривычно, раскрыть важнейшие для данной школы виды деятельности, в которые педагоги на разных возрастных ступенях намерены вовлекать учащихся для достижения заявляемых приоритетов, ценностей и целей образования через проживание соответствующего опыта. А уже из этого спектра вывести в дальнейшем изложении образовательной программы школы те составляющие номенклатуры образовательной деятельности, которые будут оказываться школой в текущем учебном году. И, конечно, речь идет о том, что в современном понимании образовательной программы школы никак не проходит суженное понимание образования, образовательной деятельности только как раскрытия учебной составляющей школьной жизни.

Итак, можно говорить и нужно думать об образовательной программе школы на разных уровнях:

Каковы сходства и различия между образовательной программой и программой развития школы?

Образовательная программа и программа развития школы как стратегические документы имеют ряд важных сходств, о которых не следует забывать, увлеченно ища из различия.

К важнейшим различиям между образовательной программой и программой развития школы мы относим следующие.

- Образовательная программа — это документ, отражающий текущую номенклатуру осуществляемых школой видов образовательной деятельности, а программа развития школы, помимо прочего, описывает завтрашние цели образования и способы их достижения.

- Образовательная программа отражает функционирование образовательной системы школы, включая и те инновации, которые уже вошли в школьную жизнь. Программа развития школы не может не быть акцентированной на инновациях, она, прежде всего, содержит план осуществления будущих инноваций, приводящих школу в новое состояние. Программа развития школы — план не столько образовательной, сколько инновационной деятельности.

- 3. Программа развития школы имеет своим предметом целостную образовательную организацию, взятую в единстве своих образовательной, обеспечивающей, управленческой, инновационной подсистем, в то время как образовательная программа центрирована на образовательной подсистеме как самой главной и самой интересной для потребителей.

Образовательная программа может быть инновационной, причем это еще отнюдь не делает ее программой развития школы. Возможными проявлениями инновационности образовательной программы могут быть:

Заметим, что возможность и желательность инновационности образовательной программы не следует понимать как ее должное и обязательное качество. Может быть инновационной не значит должна! Но в любом случае образовательная программа должна соответствовать современным требованиям.

Другие статьи

Из этого номера

- Из этого номера

- Выбор редакции

Источник: direktoria.org

Как школа стала школой: история создания единых стандартов образования

Все привыкли, что существуют утверждённые министерством образования программы, обязательные списки книг и конкретные темы, которые нужно пройти в каждом классе. Но единый образовательный стандарт появился по историческим меркам относительно недавно. Егор Сенников рассказывает, кто придумал стандарты и когда они появились в школе.

Разные учебные заведения с начальным образованием существовали и в Древней Руси, и в Средние века: школы грамоты, церковно-приходские и духовные школы, епархиальные училища. Нас больше интересует развитие школьного образования уже в Новое время — именно тогда появилась единообразная система начального и среднего школьного образования.

Первые опыты массового образования: от цифирных школ до гимназий

Петр I уделял много внимания созданию образовательных учреждений. Но образование скорее было дополнением к бурно развивавшимся армии и флоту. Так, например, в 1714 году был издан указ о создании цифирных школах при архиерейских домах и монастырях. В этих школах должны были учить грамоте и арифметике. А подчинялись эти школы Адмиралтейств-коллегии (отдельной коллегии по делам образования Петр не создал).

Несмотря на то что проект потенциально мог стать успешным, у всей этой системы были серьёзные недостатки. Цифирные школы не были популярны у населения — не только из-за принудительной учёбы, но и потому что многие посадские люди хотели, чтобы их дети изучали ремесло и торговлю, а не арифметику.

Разным был и уровень образования в этих школах, потому что учителей, которых присылали из Академии морской гвардии, различались по уровню подготовки. Наконец, цифирные школы проигрывали по популярности среди духовенства: священники старались отдавать детей в духовные школы. А духовенство в те времена было одной из самых образованных групп населения в Российской империи.

В конце 1720-х годов цифирные школы стали закрываться. Адмиралтейство хотело избавиться от них, но Святейший Синод не захотел объединения цифирных школ с духовными. В конце концов, система цифирных школ была отменена в 1744 году.

Тогда же в XVIII веке заложили фундамент будущей системы образовательных учреждений — гимназий. Первая гимназия была открыта в Москве в 1701 году пастором Эрнстом Глюком. Но после его смерти в 1705 году она быстро потеряла актуальность и была закрыта уже в 1715 году. Следующая гимназия открылась почти десять лет спустя, в 1726 году, известная Академическая гимназия при Академии наук.

Первый её инспектор и организатор Готлиб Байер пытался привести программу в гимназии в соответствии с теми уставами и программами, которые были распространены в германских гимназиях того времени. В написанном позднее уставе, кроме латинского языка, было предписано преподавать греческий язык, римскую поэзию, риторику и логику. Но развиваться академии было непросто: сказывался и недостаток учеников, и дефицит преподавателей, которые могли учить на русском языке. Академическая гимназия просуществовала до начала XIX века.

В середине XVIII века были открыты две новых гимназии: сначала Московская (1755 год), затем Казанская (1758 год). Московская гимназия находилась при Московском университете и была поделена на два отделения — для дворян и для разночинцев. Образовательная программа ориентировалась на европейские (прежде всего германские) стандарты гимназического образования, в неё входили предметы тривиума и квадривиума: грамматика, риторика, красноречие, арифметика, геометрия, география, философия и иностранные языки. Студенты учились либо за свой счёт, либо за казённый.

Школьная реформа Екатерины II: от хаоса к порядку и системе

В XVIII веке система школьного образования была разрозненной. Существовали разные типы образовательных учреждений (военные, духовные, светские), которые сильно отличались друг от друга и программами, и качеством учеников и преподавателей. Стандарты образования уже появлялись, но до создания единой системы было далеко.

Серьёзные перемены произошли в 1780-х годах, когда Екатерина начала школьную реформу. В те годы появилась Комиссия об учреждении народных училищ, которая спустя 20 лет стала частью новоучрежденного Министерства народного просвещения. В результате реформы учредили главные народные училища с четырьмя классами (в столице каждой губернии) и малые народные училища с двумя классами (в уездных городах или в больших губернских, где одного главного училища было недостаточно). На учёбу брали детей всех сословий кроме крепостных крестьян. Образование было бесплатным, а малоимущим даже за казённый счёт выдавались учебники и тетради.

Дореволюционная Россия: как учились крестьяне, дворяне и военные

Самое важное — в новой системе были единообразные образовательные планы, утверждённые для училищ. Подчинялись училища одному институту — приказу общественного призрения, который следил за преподаванием и за тем, чтобы система оставалось целой и спокойной.

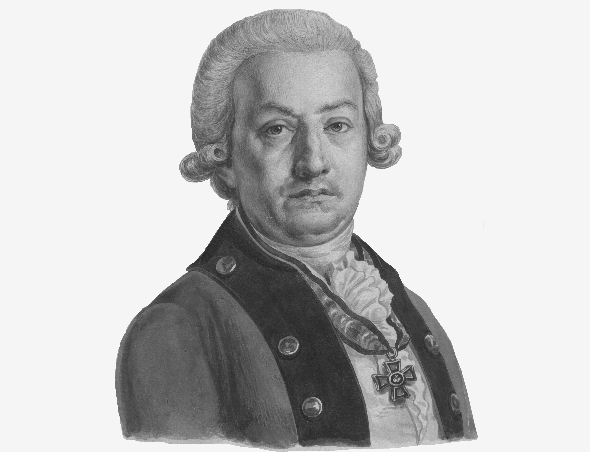

Идеологом реформы образования была императрица Екатерина II и Иван Иванович Бецкой, но конкретную форму ей придал иностранный специалист — Федор (Теодор) Иванович Янкович, серб по происхождению. О нём Екатерина узнала от австрийского императора Иосифа II, с которым встретилась в Могилёве в 1780 году. До этого Янкович успешно провёл школьную реформу в Австрийской империи и за это получил дворянство. В России Фёдор Иванович руководил системой образования до начала XIX века и вышел в отставку уже при Александре I. Благодаря ему в России к концу XVIII века удалось сформировать целую сеть учебных заведений, в которую входило примерно 550 училищ с 60-70 тысячами учеников ежегодно.

Первый чёткий образовательный план и единый список учебников

Система не стояла на месте. Уже в самом начале царствования Александра I начались новые школьные реформы. В 1820 году появилось Министерство народного просвещения, власть которого расширилась и на высшие учебные заведения, и на Академию Наук. С 1803 года главные народные училища стали преобразовываться в гимназии. Руководил этим процессом Николай Иванович Фусс, русский математик (по рождению швейцарец), который ориентировался на французские лицеи и делал упор на классическое образование: гуманитарные науки были в приоритете, в отличие о точных и естественных. Составленный им образовательный план выглядел так:

«А. Математика — один старший учитель, 18 ур. (I кл. — алгебра, геометрия и плоская тригонометрия; II кл. — окончание чистой математики и начало прикладной, и III кл. — прикладная матем. и опытная физика).

Б. История, география и статистика — один старший учитель, 18 ур. (I кл. — древняя история и география, мифология и древности; II кл. — история и география новые и в частности история и география отечественные; III кл. — общая статистика и IV кл. — статистика Российской империи).

В. Философия, изящные науки и политическая экономия — один старший учитель, 20 ур. (I кл. — логика и всеобщая грамматика, II кл. — психология и нравоучение; III кл. — эстетика и риторика, и IV кл. — право естественное, право народное и политическая экономия).

Г. Естественная история, технология и коммерческие науки — один старший учитель, 16 ур. (III кл. — естественная история, приноровлённая к сельскому и лесному хозяйству, и IV кл. — естественная история в более широких размерах, технология и наука о торговле).

Д. Латинский язык — 16 ур. (I кл. — грамматика, II кл. — чтение более лёгких прозаических писателей и III кл. — поэтов; во II кл. 1 час посвящался на переводы с русского яз. на латинский, а в III кл. — на обучение «в составлении лат. стихов»).

Е. Языки: немецкий и французский — по 16 ур. во всех 4-х кл. (I кл. — грамматика, II кл. — переводы с языков, III кл. — объяснение прозаических писателей и переводы на отечественный яз. и IV кл. — чтение поэтов и стихотворство).

Ж. Рисование — 4 ур. Обязательных уроков в каждом классе было 32.

Г. Могли также, если позволяли средства, «иметь учителей танцования, музыки и гимнастики», и «с позволения высшего начальства умножить число учебных предметов и учителей».

Тогда же был создан единый лист учебных пособий. К 1805 году специальный комитет во главе с тем же Фуссом, а также учёным-естествоиспытателем Николаем Озерецковским и астрономом Степаном Румовским подготовил список учебников, рекомендованных для обучения гимназистов. Созданная при Александре I система гимназий стала основой образования на целый век: большинство русских математиков, химиков, инженеров, писателей, филологов, литературоведов XIX века окончили эти гимназии.

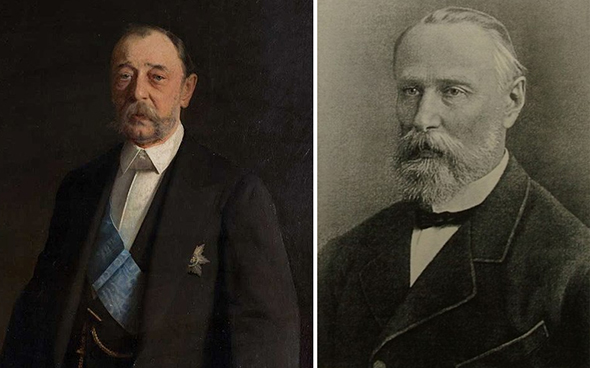

Следующую школьную реформу провели при Александре II: ей занимались министр народного просвещения Дмитрий Толстой и националист и медиамагнат Михаил Катков. С помощью реформы они хотели бороться с распространением революционного и нигилистического духа и собирались добиться с помощью корректирования гимназической программе. Толстой добился введения в учебные программы больших объёмов математики вместе со значительным усилением преподавания латинского и греческого языков в гимназиях, причём только воспитанникам классических гимназий было предоставлено право поступать в университет; бывшие реальные гимназии преобразованы в реальные училища. Таким образом, русский классицизм в образовании стремился к созданию очень дисциплинированных, глубоко образованных людей, но достаточно сухих и искушённых в точных науках.

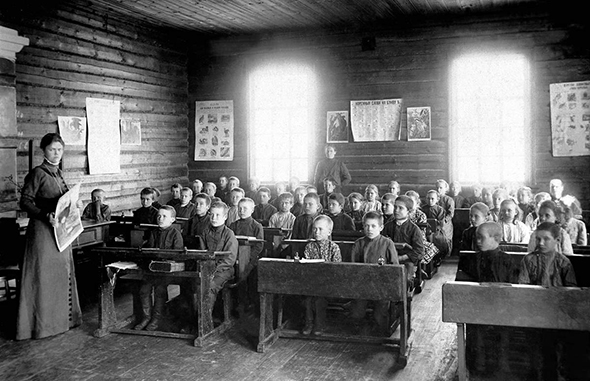

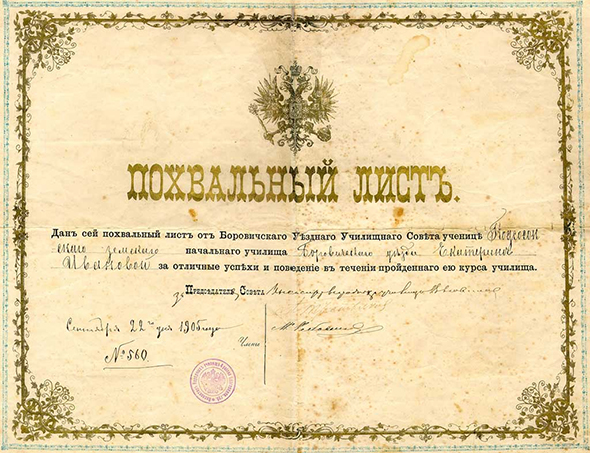

Земские школы как основа массового образования

На стандартизацию школьного образования особенно сильно повлияли земские школы. Они появились после земской реформы 1864 года, когда появились земства — институты местного самоуправления. Земства финансировали земства, а образование было одной из самых важных проблем, которые решали земства (и самой большой статьёй их расходов).

В земских школах учились три года (в начале XX века стали появляться и четырёхлетние земские школы), чаще всего дети от 8 до 12 лет. Согласно Положению 1874 года, в обязательной программе были чтение, письмо, первые четыре действия арифметики и Закон Божий (при этом последний занимал небольшое место от общего объёма программы).

Позднее программа обучения в земских школах расширялась, в неё вошли простейшие курсы по истории, географии и природоведению. Вообще, по качеству образования земские школы довольно сильно отличались друг от друга: разный уровень финансирования земств сказывался и на уровне грамотности в разных регионах даже одной и той же губернии. Однако именно эту систему земских школ в начале XX века правительство стало рассматривать как базис для создания всеобщего образования во всероссийских масштабах. Это повлияло на рост финансирования школ и количества земских училищ: с 38 тысяч в 1903 году до 80 тысяч в 1915 году.

Несмотря на то что в Российской империи смогли достичь успехов в создании высококачественной системы образования, сама эта система оставалась ограниченной из-за недостаточного охвата населения. По данным переписи 1897 года, лишь около 20% населения империи были грамотными. И хотя следующие 20 лет количество грамотных возрастало, их было намного меньше, чем в большинстве европейских стран.

Всеобщая грамотность и обязательное среднее образование

Задачу о создании массового и стандартного школьного образования решали уже после революции 1917 года. Советская власть считала одной из своих главных задач в образовании — борьбу с безграмотностью. Координирование этой борьбы было возложено на Государственную комиссию по народному просвещению, председателем которой стал Луначарский.

Но не стоит думать, что все изменилось в один час, сразу после издания первых декретов. Во-первых, в системе начального школьного образования продолжали работать те же люди, что и до революции (профессия народного учителя в земской школе была одной из самых массовых и до революции, равно и как самой массовой интеллигентной профессией). Во-вторых, процесс создания единой школы шёл туго. В-третьих, было немало заимствовано из дореволюционного опыта, в том числе некоторые учебные пособия.

На 1920-е годы пришлось много реформ и экспериментов в образовании. И о создании стандарта советской школы в то время говорить не приходится. Шли затяжные баталии о будущем школы, сравнивались разные подходы, выбрасывались из школьного предмета целые курсы (например, с 1923 по 1932 годы не преподавали историю) и практиковались абсолютно разные методы преподавания в школе.

Как была устроена советская школа двадцатых годов

Несмотря на то что «Декрет о Единой трудовой школе», который отменял все ранее существовавшие типы учебных заведений, был опубликован ещё в октябре 1918 года, по-настоящему единообразным преподаванием не было. Главными реформаторами школьной системы была Надежда Крупская, вдова Ленина, и педагог и психолог Павел Блонский.

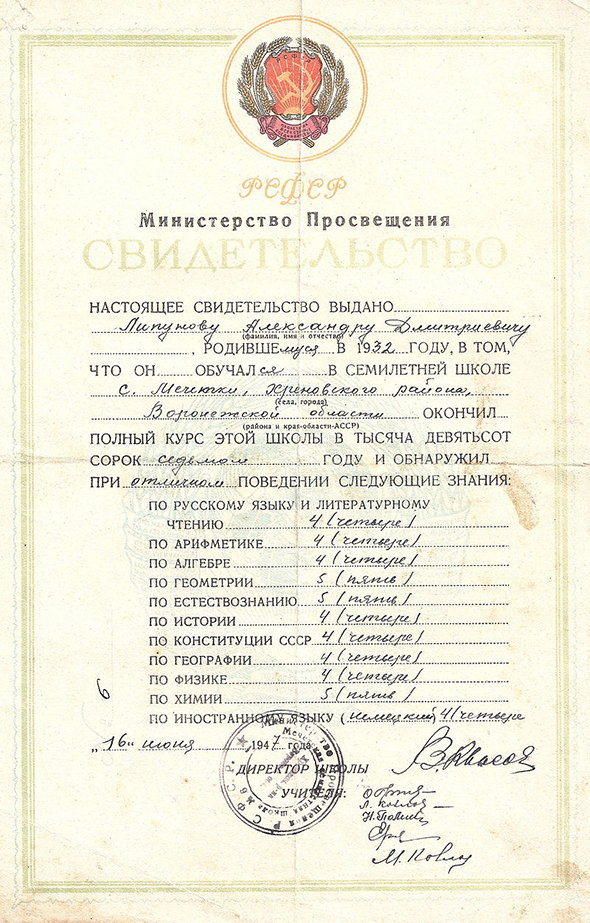

Только после окончания бурных 1920-х, после прекращения хаотической внутрипартийной борьбы и эпохи разнообразных экспериментов, в СССР начал формироваться единый образовательный стандарт. Власти поняли, что эксперименты 1920-х оказались не очень эффективными. Базовым институтом начального и среднего школьного образования стала семилетняя школа.

Хотя и сохранялась градация: школа первой ступени (4 года) и второй ступени (9 лет обучения). Школа понималась не как исключительно образовательное учреждение, но и как инструмент идеологической обработки молодёжи. Школа должна была стать не только учителем, но и агитатором, прививать любовь к труду и трудовой дисциплине.

Конец экспериментов

К 1933 году были окончательно сформированы единые программы и написаны учебники по математике, физике, химии, зоологии, географии, истории, обществоведению, литературе. Конспекты и черновики этих учебников обсуждали на Политбюро, а Сталин лично вносил правки в пособия. 1930-е годы стали периодом жёсткой регламентации и введения новых правил работы в советской школе — именно в те годы окончательно закрепился тот тип урока, который существует и по сей день — с ведущей ролью учителя, чёткими правилами и методиками преподавания.

Созданная тогда система с небольшими изменениями просуществовала до конца 1980-х. В 1940-х годах, во время Великой Отечественной войны, были приняты важные дополнительные правила, касающиеся школ, — об учёбе с 7 лет, о введении пятибалльной системы оценок успеваемости и поведения учащихся, о выпускных экзаменах по окончании начальной и средней школы, о награждении золотыми и серебряными медалями за успешное окончание школы. После войны было принято стратегическое решение об увеличении срока обучения в школе с 7 лет до 8.

Тот же курс продолжался в 1960-1970-х годах: всё больше было 10-летних школ, а государство взяло курс на обеспечение всеобщего среднего образования — положение об этом было даже включено в советскую Конституцию 1977 года, которая прямо гарантировало право советского гражданина на него. Там же было закреплено право на бесплатное образование любого уровня — это было важно, ведь, например, с 1940 по 1956 год школьное и высшее образование было платным. Тогда же, в середине 1970-х, стал увеличиваться объём точных и естественных наук в образовательном стандарте.

В середине 1980-х была попытка профессионализировать школы: школа становилась 11-летней, обучение начиналось с 6 лет, 10 и 11 класс должны были быть посвящены профессиональному трудовому образованию по самым массовым профессиям конкретного региона. Но такая система просуществовала недолго и уже к концу 1980-х признана нецелесообразной.

Современные стандарты образования

Распад Советского Союза, с одной стороны, сильно либерализировал сферу школьного образования, с другой стороны — внёс долю хаоса в ту систему, которая сложилась в советское время. У этого процесса были и положительные, и отрицательные стороны.

«Гора родила мышь»: история создания единого госэкзамена в России

Конечно, 1990-е были временем образовательных экспериментов и создания совершенно разного типа школ, но при этом вновь начался поиск удобного и полного образовательного стандарта. Несмотря на то что образовательные стандарты разрабатывались и существовали ещё с начала 90-х годов, только в 2009 году появились стандарты нового поколения — федеральные государственные (ФГОС).

Школа — это очень живое явление, которое постоянно находится в движении и поиске лучшего способа передачи знания и воспитания новых поколений. За последние 300 лет российская школа прошла большой путь в направлении стандартизации и систематизации образования, добившись многих успехов. Но процесс улучшения качества образования и внедрения новых эффективных методик не закончен и не закончится, наверное, никогда.

Источник: mel.fm

Введение единых общеобразовательных программ в школах: что это значит для российского образования

В российских школах детям будут давать одинаковые знания. Так им станет легче переходить из одного учебного заведения в другое. В Законе об образовании понятие «примерная образовательная программа» заменят понятием «федеральные основные образовательные программы» (ФООП).

ФООП во всех школах России планируется ввести в следующем учебном году. Депутаты предлагают разработать и утвердить их уже к январю 2023 года.

По каким предметам ФООП станут обязательными

О разработке и утверждении ФООП

Разработкой и утверждением федеральных основных образовательных программ занимается Минпросвещения России. Согласно поправкам, ФООП в школах внедрят до 1 сентября 2023 года. Как отметила Председатель Комитета по просвещению Госдумы Ольга Казакова, сами образовательные программы специалисты уже разработали, это довольно массивные документы.

Так, программа по дошкольному образованию изложена на 600 страницах. Программам предстоит пройти оценку экспертов и профильных министерств. По словам депутата, сначала порядок разработки программ согласуют в Минюсте, что займет примерно месяц. Затем там же эти программы будут согласовывать – специалистам предстоит прочитать и согласовать тысячи листов текста. В настоящее время работа идет в режиме 24/7.

Что будет с учебниками

Чтобы реализовать единые образовательные программы, установят новый порядок разработки учебных пособий. Госзаказ на их разработку будет делать Минпросвещения России. Этому же ведомству предстоит утверждение авторского коллектива учебников, исключительными правами на них будет обладать Российская Федерация. Заменять учебники станут постепенно, для этого предусмотрели переходный период. Те пособия, которые к 31 декабря 2022 года будут указаны в перечне разрешенных в школах, дети продолжат использовать в течение всего срока действия экспертных заключений — в течение 5 лет.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов относительно доступности учебников в регионах отмечал, что новый порядок их разработки удешевит пособия, позволит сэкономить региональные бюджеты – в том числе за счет экономии на авторском вознаграждении, ведь исключительные права на учебники будут принадлежать РФ.

Для чего вводят ФООП

В России планируется ввести единый стандарт качества школьного образования — это будет касаться и программ, и учебников. По словам заместителя Председателя Госдумы, соавтора поправок Петра Толстого, так будет облегчена работа учителей, жизнь родителей и школьников, вариативность образования уйдет в прошлое. Помимо этого, не будет обучения детей по учебникам, где допущены ошибки или неправильные трактовки исторических событий.

Ожидается также, что «золотой стандарт» избавит родителей от необходимости привлекать репетиторов, чтобы подготовить детей к экзаменам. Итоговую аттестацию будут проводить, основываясь на данных программах. Школьникам предстоит ответить лишь на те вопросы, которые они изучали на уроках. В страну, по словам Петра Толстого, возвращается единое образовательное пространство.

Что будет с обучением в частных школах

Федеральные основные образовательные программы станут обязательными для всех школ в стране — как государственных, так и частных. Авторы инициативы отмечали необходимость обеспечения равных возможностей на получение качественного образования для всех детей – независимо от места их проживания и доходов родителей. Кроме того, за школами сохранено право на разработку своих программ – их уровень не должен быть ниже уровня содержания и планируемых результатов ФООП.

Источник: ug.ru