БЕЛАЯ ГВАРДИЯ (Белое движение, Белое дело) – военно-политическое движение, возникшее после отречения от престола российского императора Николая II летом-осенью 1917. Возникло под лозунгом спасения отечества и восстановления дофевральской государственности, которое подразумевало возвращение и восстановление утраченной власти, социально-экономических прав и отношений, рыночной экономики и воссоединения с утраченными областями, отколовшимися от Российской Империи в 1918.

Также по теме:

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ

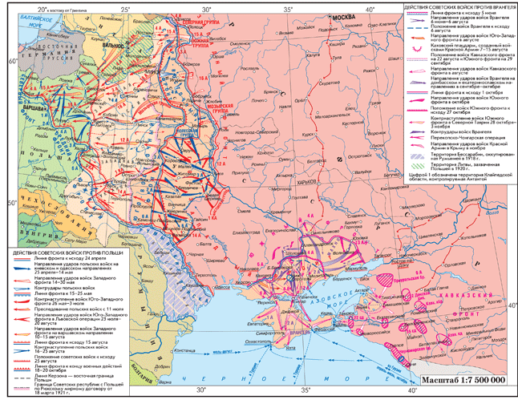

Белая гвардия в ходе кровопролитной Гражданской войны 1918–1922 против диктатуры большевиков («красных»), против «зеленых» (вооруженных формирований казаков и крестьян, воевавших как против белых, так и против красных), петлюровцев украинской Директории, вооруженных формирований Н.И.Махно, против частей Грузинской Демократической Республики (освобождение Сочи и Черноморской губернии) на следующих основных направлениях:

– южном: Дон, Кубань, Донбасс, Ставропольская губерния, Черноморская губерния, Северный Кавказ, восточная Украина, Крым;

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ, которых не реабилитировали в РОССИИ!

Также по теме:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

– восточном: Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток;

– северо-западном: Петроград, Ямбург, Псков, Гатчина.

Возникновение Белого движения.

Также по теме:

КОРНИЛОВ, ЛАВР ГЕОРГИЕВИЧ

После Февральской буржуазно-демократической революции и отречения от российского престола Николая II, временный комитет Государственной Думы приступил к формированию Временного правительства, которое на первых порах получило серьезную поддержку в народных массах.

Однако неспособность решить острые внутренние проблемы радикально изменила отношение к Временному правительству, и уже в июне 1917 в Петрограде прошла масштабная демонстрация под лозунгами большевиков, не вошедших в коалиционное правительство, а 2 июля из состава Временного правительства вышли кадеты. На следующий день, 3 июля, произошло стихийное выступление солдат пулеметного полка, к которым присоединились военные из других частей и рабочие многих питерских заводов. Однако Временное правительство, ввиду отказа демонстрантов сложить оружие, жестко пресекла их выступление, расстреляв митингующих. В Петрограде было объявлено военное положение, расформированы части, принимавшие участие в акциях протеста, на фронтах была введена смертная казнь и военно-полевые суды, началось преследование большевиков. В конце июля 1918 было сформировано новое правительство во главе с эсером А.Ф.Керенским.

К концу августа обстановка на фронте катастрофически ухудшилась – немецкие войска перешли в наступление и захватили хорошо укрепленный город Ригу.

После поражения в Курляндии, Верховный главнокомандующий генерал Л.Г.Корнилов для защиты столицы направил корпус генерала Крымова в Петроград. Керенский расценил этот шаг как попытку свержения Корниловым Временного правительства и установления военной диктатуры. Корпус генерала Крымова был остановлен.

Политическая программа Белого движения

По распоряжению Керенского петроградским рабочим было выдано оружие из государственных складов в целях «обороны» столицы, что положило начало формированию красной гвардии. Верховный главнокомандующий генерал Корнилов обратился с воззванием к русскому народу, обвинив Временное правительство в сговоре с большевиками и германским генеральным штабом, и открыто выступил против Керенского, однако был сам обвинен в попытке контрреволюции, измены и мятежа, смещен с должности главкома и арестован. Многих видных генералов Ставки и фронтов постигла та же участь. Связь между офицерами и солдатами была разорвана окончательно. Юрист Керенский объявил себя Верховным главнокомандующим, чем вызвал недоумение и негодование среди офицерского корпуса.

Многие современники и историки считают выступление генерала Корнилова началом возникновения Белого движения в России.

Другие историки склонны считать возникновение Белого движения с приездом генерала Алексеева на Дон сразу же после Октябрьской революции в середине ноября 1917.

Символику белого цвета следует трактовать как олицетворение законной государственности и восстановления старого порядка. Отсюда – «Белая гвардия», «Белое движение», «Белое дело», «белогвардейцы» и просто «белые». Советская историография называла «белыми» вооруженные формирования, воевавшие против Советской власти во время Гражданской войны – чехословацкий корпус (белочехи), польские вооруженные силы (белополяки), финское сопротивление (белофины).

Начало вооруженного сопротивления Белого движения во время Гражданской войны 1918–1922.

После Октябрьской революции арестованные Керенским генералы (Корнилов, Деникин, Марков и др.), которые ждали суда в Быхове, 19 ноября были освобождены начальником штаба Верховного главнокомандующего, генерал-лейтенантом Духониным, которого, после известия об освобождении Корнилова, растерзала разъяренная солдатская толпа.

Оказавшись на свободе, генералы направились на Дон, где атаманствовал генерал А.М.Каледин. Донская область была провозглашена независимой от власти Советов «до образования общегосударственной, всенародно признанной власти». Прибывший на Дон генерал от инфантерии М.В.Алексеев начал формирование военизированной «Алексеевской организации» (впоследствии – Добровольческой армии) в Новочеркасске. К нему присоединились генералы Каледин и Корнилов.

В Оренбурге полковник Н.Н.Дутов объявил о неповиновении большевикам и собрал вокруг себя различные казачьи воинские части.

В Забайкалье есаул забайкальского казачьего войска Г.М.Семенов с верными ему казачьими частями оказывает сопротивление большевистским вооруженным формированиям, создав уже в январе 1918 Особый Маньчжурский отряд, ставший впоследствии основой для дальнейшей вооруженной борьбы с Советами на Дальнем Востоке.

Аналогичные войсковые образования возникли в Сибири, на Урале, Поволжье и других областях России.

Астраханские, Терские, Донские и Кубанские казаки были тесно связаны с Добровольческой Армией на юге России.

На северо-западе России на Петроградском направлении были созданы очаги сопротивления Советам под командованием генералов Н.Н.Юденича, А.П.Архангельского, Е.К.Миллера.

На первых порах большевикам удалось относительно быстро установить власть Советов, сломить и ликвидировать сопротивление разрозненных частей добровольческого офицерства, казаков и юнкеров.

В январе 1918 Совет народных комиссаров (СНК) во главе с В.И.Лениным принимают декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).

Однако, после заключения Брестского мира в марте 1918, «продразверстки» на селе, террора против крестьянства, дворянства, духовенства, офицерского корпуса, издания декрета об отделении государства от церкви, расстрела царской семьи в Екатеринбурге летом 1918, большевики лишились поддержки многих регионов России. Белое движение, напротив, получило в хлеборобных южных и восточных регионах страны экономическую и социальную базу для дальнейшей борьбы с Советами.

Белое Движение на восточном фронте.

В конце мая 1918, находясь в районе Тамбова и Пензы, чехословацкий корпус (ок. 50 тыс. чел.), который был сформирован в 1917 из пленных австро-венгерской армии славян (чехов и словаков), при поддержке агентов Антанты поднял мятеж против Советской власти и выступил на стороне контрреволюционеров. Многие историки считают это началом Гражданской войны в России.

Совместно с русским офицерством, вышедшим из подполья, белочехи свергли советскую власть и захватили ряд городов – Челябинск, Новониколаевск (Новосибирск), Пензу, Томск и др. В июне 1918 были заняты Курган, Омск, Самара, Владивосток; в июле – Уфа, Симбирск, Екатеринбург, Казань. Таким образом, в короткое время на территории от Волги до Тихого океана большевики практически потеряли свою власть. В Омске создается Временное Сибирское правительство; в Екатеринбурге – Уральское правительство, в Самаре – Комитет учредительного собрания («Комуч»).

В ноябре 1918 адмирал Колчак организовал вооруженный переворот в Омске против т.н. «Директории» возглавляемой эсерами, объявил о принятии всей полноты власти и провозгласил себя Верховным Правителем Российского государства.

В конце ноября 1918, захваченный еще в мае полковником В.О.Каппелем в Казани, золотой запас Российской Империи (ок. 500 тонн) был перевезен в Омск и размещен в омском отделении Госбанка. Адмирал А.В.Колчак ввел строжайшую отчетность, благодаря которой удалось избежать повального разграбления российских сокровищ. Однако, после развала восточного фронта в конце 1919, золотой запас был вывезен во Владивосток и под нажимом Антанты, передан под охрану белочехам. Но уже в начале января 1920 золотой запас был захвачен большевиками и отправлен обратно в Казань, «похудев» за это время примерно на 180 тонн.

В конце 1918 войска под командованием адмирала Колчака захватили Пермь, в марте 1919 были заняты Самара, Казань. К апрелю 1919 Колчак занял весь Урал и вышел к Волге.

Однако основная масса крестьянства не поддерживала адмирала Колчака и идею Белого движения, и осенью 1919 началось массовое дезертирство из Сибирской армии, вследствие чего колчаковский фронт рухнул. Организовывались «зеленые» вооруженные банды, которые воевали как против белых, так и против красных. Крестьяне в массовом порядке стали присоединяться к большевистским отрядам.

Белочехи предательски пошли на сговор с большевиками и выдали адмирала Колчака красным, после чего, 7 февраля 1920 Верховный Правитель Российского государства адмирал Колчак был расстрелян вместе с Председателем министров Российского правительства монархистом В.Н.Пепеляевым.

Месяцем раньше, в начале января 1920 адмирал Колчак издал указ, объявляющий о намерении передать всю полноту верховной власти генералу А.И.Деникину.

Белое движение на юге России.

Прибывший на Дон в ноябре 1917 генерал от инфантерии Алексеев начал формирование «Алексеевской организации» в Новочеркасске.

Добровольческая армия заменила военизированное образование «Алексеевской организации», которую в начале 1918 возглавил генерал Корнилов по договоренности с генералом Алексеевым. На Дону генералы Каледин, Алексеев и Корнилов образовали т.н. триумвират. Атаман Каледин являлся правителем Донской области.

Армия формировалась на Дону. Взаимоотношения между Алексеевым и Корниловым были довольно сложными. Между генералами возникали частые разногласия по поводу стратегического и тактического восприятия ситуации. Армия была малочисленна по ряду причин, одной из которых была неосведомленность широких масс о целях Добровольческой армии и о ее руководстве.

Это усугублялось катастрофической нехваткой финансов и продовольствия. Процветал грабеж военных и вещевых складов.

В этой тяжелой обстановке генерал Алексеев обратился к правительствам стран Антанты с предложением финансировать Добровольческую армию, которая должна была после разгрома большевиков, продолжить войну с кайзеровской Германией.

Антанта согласилась финансировать вооруженные формирования Добровольческой армии, и уже в январе 1918 руководство армии получило деньги от французского и американского правительств.

Однако бóльшая часть донского казачества после Октябрьской революции не разделяла взглядов белых генералов. Напряжение между формировавшейся Добровольческой армией и казаками в Новочеркасске нарастало. В связи с этим, 17 января 1918 Добровольческая армия была вынуждена передислоцироваться в Ростов. Казаки генерала Каледина не последовали за своим атаманом в Ростов, и 28 января 1918 генерал Каледин, стоявший у истоков Добровольческой армии, покончил с собой выстрелом в сердце.

Главнокомандующим Добровольческой армией являлся генерал от инфантерии Корнилов, его заместителем и преемником на случай гибели первого – генерал-лейтенант Деникин. Генерал от инфантерии М.В.Алексеев был главным казначеем и отвечал за внешние сношения Добровольческой армии, генерал-лейтенант А.С.Лукомский – начальником штаба армии.

13 апреля по новому стилю 1918 во время штурма Екатеринодара (первый кубанский ледяной поход) от разрыва шальной гранаты погиб главком Добровольческой армии генерал Корнилов. Руководство армией взял на себя генерал Деникин.

8 октября 1918 в Екатеринодаре от воспаления легких умирает генерал Алексеев, и генерал Деникин после его смерти становится единоличным Верховным руководителем Добровольческой армии.

В начале января 1919 создаются Вооруженные силы Юга России (ВСЮР) посредством объединения Добровольческой армии и Всевеликого Войска Донского для продолжения борьбы с большевиками под общим командованием генерала Деникина.

4 апреля 1920 главнокомандующий ВСЮР генерал-лейтенант Деникин, после поражения на юге России и отступления белогвардейских частей в Крым, оставляет свой пост и передает верховное командование барону Врангелю.

Таким образом, сопротивление Белого движения юга России во второй половине 1920 продолжилось только в Крыму под руководством барона Врангеля. В ноябре 1920 командующий обороной Крыма генерал А.П.Кутепов не смог сдержать наступление армии Нестора Махно, воевавшей в то время на стороне большевиков, а потом и частей Красной Армии под командованием Фрунзе.

Около 100 тыс. оставшихся белогвардейцев вместе с последним главнокомандующим ВСЮР бароном П.Н.Врангелем, было эвакуировано из Крыма в Стамбул при поддержке флота Антанты.

После этого начался долгий и мучительный этап Белой эмиграции.

Действия Добровольческой армии на юге России можно разделить на следующие этапы:

1. Возникновение и формирование Добровольческой армии на Дону (декабрь 1917 – февраль 1918);

2. Первый (ледяной) кубанский поход и неудачный штурм Екатеринодара (февраль – апрель 1918);

3. Второй кубанский поход и захват Екатеринодара, Кубанской области, Черноморской губернии, Ставропольской губернии, Задонья и всего Северного Кавказа (июнь – декабрь 1918);

4. Битва за Донбасс, Царицын, Воронеж, Орел, поход на Москву (январь – ноябрь 1919);

5. Отступление Добровольческой армии из Харькова, Донбасса, Киева, Ростова, Кубани в Новороссийск и отход морем в Крым (ноябрь 1919 – апрель 1920);

6. Оборона Крыма под командованием барона Врангеля (апрель – ноябрь 1920).

Организация Добровольческой армии.

Поначалу ядро Добровольческой армии составляли конный дивизион, инженерная рота, офицерский и юнкерский батальоны, несколько артиллерийских батарей. Это было небольшое, но довольно крепкое в боевом и моральном отношении военное формирование, имеющее в своем составе около 4 тыс. человек, 80% из которых составляли офицеры, прапорщики и унтер-офицеры.

22 февраля 1918 части Красной армии подошли к Ростову. Руководство Добровольческой армии ввиду превосходства красных, решило оставить Ростов и отойти к станице Ольгинской, где Корнилов произвел реорганизацию армии.

В марте 1918 после неудачного штурма Екатеринодара (теперь Краснодар) на Кубани во время Первого Кубанского Ледяного похода, Добровольческая армия объединилась с Кубанским отрядом и вернулась обратно на Дон. Численность армии возросла до 6 тыс. человек.

Постоянного состава Добровольческая армия не имела. В период своего максимального могущества летом 1919 она включала в себя 2 армейских корпуса под командованием генералов Кутепова и Промтова; конный корпус генерал-лейтенанта Шкуро; Терскую пластунскую бригаду; Таганрогский и Ростовский гарнизоны, численность которой достигала до 250 тыс. штыков и сабель.

Артиллерия, танки, авиация, бронепоезда, инженерные войска использовались централизованно, и благодаря этому Добровольческая армия имела военный успех, эффективно взаимодействуя с различными родами войск. Вооружение и техника поставлялась Антантой. Очень важным фактором успеха белогвардейцев являлся офицерский корпус в составе Добровольческой армии, который сражался с завидным упорством и самопожертвованием. Малочисленная армия белогвардейцев одержала немало побед над превосходящими во много раз частями Красной армии. Офицерский корпус принимал на себя основные удары красных, вследствие чего лучшие боеспособные формирования несли потери, которые физически не кем было восполнить.

Причины поражения Белого движения.

Причинами поражения «Белой идеи», которые можно отнести ко всему Белому движению, действовавшего на различных фронтах Гражданской войны, является совокупность противоречий идеологии, стратегии, тактики, подхода к разрешению экономических и аграрных вопросов в условиях военного времени и военной диктатуры.

– Отсутствие внятных концепций выхода из политического и экономического кризиса не могло не лишить белое движение социальной поддержки со стороны народных масс и крестьянства.

– Полная несогласованность в действиях между белогвардейскими образованиями Сибири, Юга и Запада дала возможность большевикам разгромить белые режимы поодиночке.

– Предательство со стороны союзников и поддержка стран Антанты отколовшихся от Российской империи новых государственных образований на Кавказе, Украине, Прибалтике, Финляндии и др. не могло не вызвать недоверия к Антанте со стороны Белого движения, не желавшего признавать новые образования и боровшегося за «единую и неделимую».

– В военном отношении была сделана основная ставка на офицерский корпус, зажиточное казачество и полное пренебрежение и презрение к «солдатне» и крестьянским массам, что не могло не вызвать неприязнь последних и повальное дезертирство и переход на сторону «социально близких» красных.

– Успешные действия Красной армии, партизанских и бандитских «зеленых» отрядов в белогвардейских тылах, дезорганизовавших управление и снабжение частей.

Источник: www.krugosvet.ru

Белое движение

Белое движение в Гражданской войне стало одной из двух противоборствующих сил. Судьба движения оказалась печальной, оно потерпело поражение и его лидеры были расстреляны или эмигрировали.

Зарождение

Белое движение состояло из разнообразных по идеологии антибольшевистских сил: монархистов, демократов, социалистов (эсеров и меньшевиков). В советские времена к белому движению относили и польскую армию Пилсудского, для ее обозначения использовался термин “белополяки”, что не совсем корректно.

К белым не следует относить басмачей и различные зеленые формирования, например, махновцем и тамбовских повстанцев. В качестве символики белые чаще всего использовали российский триколор. Идеологически белое движение начало зарождаться еще до Октябрьской революции, во время мятежа генерала Корнилова в августе 1917 года.

Своей целью белые видели “Единую и неделимую Россию”. Ее форму правления и политическое устройство следовало определить Учредительному собранию. Также были сторонниками парламентского устройства и частной собственности.

Первые столкновения между белыми и красными произошли в октябре 1917 года во время боев за Кремль в Москве. На рубеже 1917-1918 центром сопротивления большевикам стал юг России, где началось формирование Добровольческой армии. Ее возглавили генералы Алексеев и Корнилов.

Участие в гражданской войне

Краткий период успехов белого движения пришелся на лето-осень 1918 года. Во времена СССР этот период назывался “Советская власть в кольце фронтов”. На юге белые взяли под контроль Донбасс и земли между Доном и Кубанью. На востоке они контролировали Урал и часть Сибири вдоль Транссибирской магистрали. На севере – Архангельск.

Несмотря на помощь в виде поставок оружия и интервенции из стран-победителей в Первой мировой войне, белые начали терпеть поражения.

Сначала красные разгромили Колчака на Урале и в Западной Сибири, осенью-зимой 1919-1920 года были разгромлены войска генерала Деникина, которые наступали на Москву с юга и наступавшая на Петроград со стороны Эстонии армия генерала Юденича.

1919 года, однако, не стал последним в гражданской войне. К осени 1920 красные разгромили остатки белой армии генерала Врангеля в Крыму, а спустя два года взяли Владивосток.

Что мы узнали?

Из статьи мы узнали, что Белое движение представляло собой основного противника красных в Гражданской войне. Оно просуществовало около 5 лет, от момента Октябрьской революции до конца 1922 года.

Источник: obrazovaka.ru

Белое движение

Колчак А.В.

Добровольческая армия:

Алексеев М.В. Вооружённые силы Юга России

«За единую Россию». Плакат, 1919

![Обложка журнала «Часовой»[1]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Thecristisrizenoldrussiancivilwarposter.jpg/330px-Thecristisrizenoldrussiancivilwarposter.jpg)

Обложка журнала «Часовой» [1]

![Сводно-офицерский полк Добровольческой армии, февраль 1918 ДОН Белая гвардия, путь твой высок: Чёрному дулу — грудь и висок. Божье да белое твоё дело: Белое тело твоё — в песок. Не лебедей это в небе стая: Белогвардейская рать святая Белым видением тает, тает… Старого мира — последний сон: Молодость — Доблесть — Вандея — Дон. 11 (24) марта 1918 г. Стихотворение Марины Цветаевой, посвящённое Белой гвардии, в рядах которой на юге России сражался её муж Сергей Эфрон[2].](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/7/7f/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8A.jpg/330px-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8A.jpg)

Сводно-офицерский полк Добровольческой армии, февраль 1918

Белая гвардия, путь твой высок:

Чёрному дулу — грудь и висок.

Божье да белое твоё дело:

Белое тело твоё — в песок.

Не лебедей это в небе стая:

Белогвардейская рать святая

Белым видением тает, тает…

Старого мира — последний сон:

Молодость — Доблесть — Вандея — Дон.

11 (24) марта 1918 г.

Стихотворение Марины Цветаевой, посвящённое Белой гвардии, в рядах которой на юге России сражался её муж Сергей Эфрон [2] .

Воззвание. Осень 1919

Бе́лое движе́ние (также «Бе́лое де́ло», «Бе́лая иде́я», «Бе́лая гва́рдия») — военно-политическое движение разнородных в политическом отношении сил, сформированное в ходе Гражданской войны 1917—1922 годов в России с целью «освобождения России от большевиков». Включало в себя представителей как не принявших диктатуру большевиков социалистов и демократов, общепатриотически настроенных военных, так и монархистов, объединённых против большевистской идеологии и действовавших на основе принципа «Великой, Единой и Неделимой России». Белое движение было крупнейшей антибольшевистской военно-политической силой во время Гражданской войны в России наряду с национальными движениями за независимость, басмачеством в Средней Азии, а также иностранными интервентами, анархо-коммунистами («махновцы») и «зелёными» (тамбовское восстание). Термин «Белое движение» зародился в Советской России, а с 1920-х годов стал употребляться и в белой эмиграции [3] .

Несмотря на то что в идеологии Белого движения существовали серьёзные расхождения, в нём доминировало желание восстановления в России демократического, парламентского политического устройства, частной собственности и рыночных отношений [4] . Белое движение в целом, несмотря на наличие политических оттенков: республиканцы, монархисты, непредрешенцы, представляло собой военно-политическое движение, которое отстаивало ценности столыпинской России [5] .

Современные российские историки подчёркивают национально-патриотический характер борьбы Белого движения [6] [7] [8] , солидаризируясь в этом вопросе с идеологами Белого движения [9] [10] [11] , которыми оно со времён Гражданской войны трактовалось как русское национальное патриотическое движение. Но в этом же национально-патриотическом характере Белого движения кроется и одна из причин его поражения: оно не сумело найти общий язык практически ни с одним национальным антибольшевистским движением на окраинах бывшей Российской империи, рассматривая эти движения как «сепаратистов» [12] .

Ряд признаков отличает Белое движение от остальных антибольшевистских сил Гражданской войны:

- Белое движение было организованным военно-политическим движением против советской власти и союзных ей политических структур, его непримиримость по отношению к советской власти исключала какой-либо мирный, компромиссный исход Гражданской войны.

- Белое движение отличала установка на приоритет в военное время единоличной власти над коллегиальной, а военной — над гражданской. Для белых правительств [13] было характерно отсутствие чёткого разделения властей, представительные органы или не играли никакой роли, или имели лишь совещательные функции.

- Белое движение пыталось легализовать себя в масштабе всей страны, провозглашая свою преемственность от дофевральской и дооктябрьской России.

- Признание всеми региональными белыми правительствами общероссийской власти адмирала Александра Колчака приводило к желанию достичь общности политических программ и координации военных действий. Решение аграрного, рабочего, национального и других основных вопросов было принципиально схожим.

- Белое движение имело общую символику: трёхцветный бело-сине-красный флаг, герб, официальный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» [14] .

Идеологическое зарождение Белого движения можно отсчитывать с момента подготовки корниловского выступления в августе 1917 года. Организационное оформление Белого движения началось после Октябрьской революции и ликвидации Учредительного собрания в октябре 1917 — январе 1918 года и завершилось после прихода к власти 18 ноября 1918 года адмирала Колчака и признания его Верховным правителем России главными центрами Белого движения на Севере, Северо-Западе и Юге России [15] .

Источник: wiki2.org