Направление в искусстве, название которого образовано от итальянского слова «futuro» («будущее»). Возник в Италии (первый манифест писателя Ф.-Т.Маринетти опубликован в 1909). Футуризм охватывает самые разные области художественного творчества: литературу, живопись, музыку, скульптуру, архитектуру, фотографию, театр, дизайн, кинематограф и танец.

Основой футуристической эстетики стал поиск нового языка искусства, соответствующего меняющимся реалиям окружающего мира: появлению новой техники, ускоренным ритмам жизни, урбанизму. Воссоздание живописными средствами «динамических ощущений» – центральный постулат футуристической эстетики.

Для футуристов движение, причём совершенно не обязательно связанное с миром техники, было символом творческой энергии жизни, проявляющейся в самых разных формах и в разных сферах. В динамике новой индустриальной и урбанистической реальности они видели прежде всего мифологизированный образ своей «религии жизни». Чаще всего итальянская программа служила отправным пунктом для рождения местных «футуризмов». Влияние нового направления в различных европейских странах сказывалось иногда не в определённой стилистике, которой следовали художники, но итальянский футуризм задавал лишь общий ритм местным авангардистским объединениям, заражал их энергией дерзкого новаторства и отрицания. Или, напротив, конкретные формальные эксперименты футуристов становились отправной точкой для художественных поисков, далёких от идеологии и философии, присущих итальянскому движению.

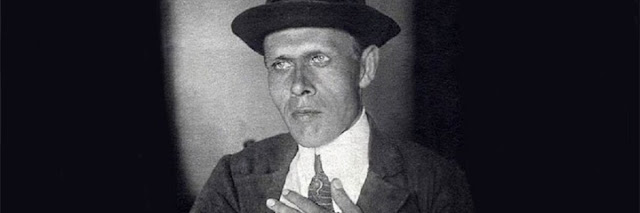

Велимир Хлебников – главный футурист Серебряного века

Россия стала одной из тех стран, где импульсы итальянского движения были с энтузиазмом восприняты и в то же время постоянно оспаривались и опровергались. Русские художники и литераторы создали собственную версию футуризма, иногда непосредственно опиравшуюся на итальянскую, но часто радикально с ней расходившуюся.

По свидетельству Д.Д.Бурлюка, русские художники и литераторы начинают использовать само слово «футуризм» с 1911: «В 1911 году был выброшен флаг «футуристы» (Бурлюк 1994. С.63). Этот же год как точку отсчёта для истории русского футуризма указывает И.М.Зданевич. Однако чаще всего для самонаименования (и это соответствовало духу романтического национализма футуристической эстетики) они предпочитали избегать иностранного слова «футуризм», заменяя его русскими эквивалентами – «будущники» или «будетляне».

Пасха у футуристов. «Синий журнал». 1915. №12

Н.С.Гончарова. Велосипедист. 1913. Холст, масло. 79×105.

ГРМ

О.В.Розанова. Город. 1913. Холст, масло. 71,4х55,6.

НГХМ

Футуризм в России не достиг той всесторонности, которая отличала итальянское движение, – в архитектуре, музыке, фотографии, дизайне, скульптуре, танце не существовало последовательной реализации футуризма. Эпизодическим осталось обращение будетлян к кино и театру.

Литература 11 класс (Урок№10 — Футуризм в русской литературе начала ХХ век.)

В русской культуре футуризм прежде всего стал мифологией и идеологией созидания искусства будущего, преобразующего жизнь и самого человека. С этой программой оказались связаны разные художественные и литературные группировки и её элементы можно отметить в творчестве самых разных художников.

Русский футуризм никогда не обладал монолитностью и программным единством итальянского движения. Принято считать, что первоначально футуристическая эстетика оформляется в литературе. Объединение «Гилея» и группа «эгофутуристов» (Игорь Северянин, К.К.Олимпов, И.В.Игнатьев, В.И.Гнедов и другие) стали наиболее самобытными интерпретаторами литературного футуризма. Среди живописцев группировку с последовательной футуристической программой назвать трудно. Ближе всего к футуристам была группа М.Ф.Ларионова «Ослиный хвост» и некоторые члены петербургского «Союза молодёжи».

Самыми насыщенными в истории русского футуризма, бесспорно, были 1912–1913 и несколько предвоенных месяцев 1914. Первые литографические книги будетлян, давшие один из самых оригинальных вариантов реализации футуристической концепции в русском искусстве, выходят в 1912.

Театральные постановки (опера «Победа над Солнцем» и трагедия «Владимир Маяковский»), публикации основных манифестов, создание футуристического грима и первого футуристического фильма – все эти события сконцентрированы в пределах одного 1913. Тогда же ларионовская группа опубликовала вероятно самый дерзкий и парадоксальный футуристический манифест «Лучисты и будущники».

В нём утверждались: возврат к национальным традициям, ориентация на культуру Востока и вместе с тем звучал восторженный гимн всем проявлениям интернациональной современной жизни. В том же году в ряде газет и журналов появляются заметки и интервью Ларионова, излагающие его радикальные и фантастические проекты футуристического театра, в котором «декорации находятся в движении и следуют за артистом, зрители лежат в середине зала в первом действии и находятся в сетке, под потолком – во втором» (К проекту футуристического театра в Москве // Театр в карикатурах.

1913. №1. С.14). Наконец, в 1913 при участии Ларионова и Н.С.Гончаровой осуществляется постановка первого и единственного футуристического фильма «Драма в кабаре №13». В 1913 начинается турне по городам России поэтов-футуристов (Д.Бурлюк, В.В.Маяковский, В.В.Каменский), выступавших с лекциями о новом движении. Очень часто их лекции превращались в настоящие театрализованные действа и сопровождались многочисленными газетными публикациями о футуризме.

Одна из особенностей русского футуризма – глубокая и практически никогда не исчезавшая связь с неопримитивистской, а иногда экспрессионистической эстетикой. Именно связь с неопримитивизмом окрашивала русский футуризм в столь странные и неприемлемые для итальянских футуристов «архаические» тона. С неопримитивистскими корнями русского футуризма может быть связана и такая нефутуристическая характеристика эстетики будетлян, как настороженное, а порой и враждебное отношение к новой машинной, механической реальности. Русские футуристы проектировали природный вариант новой культуры, базирующийся на логике живого организма, а не машины. Итальянский миф сверхприродной, сверхчеловеческой культуры остался чужд будетлянам.

В русской живописи футуризм никогда не обладал монополией на авангардизм и никогда не занимал лидирующих позиций. В живописи футуризм остался лишь кратким эпизодом (1912–1914). В этот период создаётся основной корпус футуристических картин, таких как «Точильщик» К.С.Малевича (1912–1913. Художественная галерея Йельского университета), «Велосипедист» (1913.

ГРМ) и «Электрическая лампа» (1913. Центр Помпиду, Париж) Гончаровой, «Прогулка. Венера на бульваре» Ларионова (1913, Центр Помпиду), «Фабрика и мост» (1913. МоМА) и «Пожар в городе» (1913. СОХМ) О.В.Розановой, «Итальянский натюрморт» Л.С.Поповой (1914. ГТГ), «Аллегорическое изображение войны 1812» А.В.Лентулова (1912. Частная коллекция), «Поворот автомобиля» М.В.Ле-Дантю (1913–1914.

ООМИИ), и других. Конечно, и после 1914 в русском искусстве появляются произведения, в которых отчётливо видны следы влияния футуристической эстетики – у К.М.Зданевича («Синдикат футуристов» или «Оркестровый портрет». 1917–1918. Коллекция С.А.Шустера, СПб.), Д.Д.Бурлюка («Японец, чистящий рыбу». 1922.

Коллекция Анатолия Беккермана, Нью-Йорк).

Очень часто русские художники берут от футуризма только внешние средства передачи движения, воспринимают футуризм как формальное упражнение. На основе соединения футуристической и кубистической эстетики в русской живописи сложилась особая версия «динамического кубизма», или кубофутуризм. В отличие от итальянцев, познакомившихся с кубизмом уже после создания собственной футуристической программы, у русских художников именно кубизм стал той основой, на которую накладывались футуристические приёмы. Прямое усвоение ряда «классических» способов передачи движения итальянского футуризма стало для русских живописцев скорее неким трамплином для формирования собственных концепций, или, по выражению Д.В.Сарабьянова,– «пересадочной станцией» в их стремительном движении к исчерпанию уже достигнутого и открытию нового.

Хотя к футуристической живописи в русском искусстве может быть отнесён небольшой круг произведений, рядом с ними существует широкий пласт пограничных работ, в той или иной мере связанных с футуризмом и размывающих жёсткие границы этого явления в русской живописи. В круг таких «пограничных» произведений попадают кубофутуристические работы, живописный алогизм или отдельные работы художников, в целом совершенно чуждых футуристической эстетике (П.Н.Филонов. «Девушка с цветком».

1913; «Перерождение интеллигента», 1913. Обе – ГРМ). Начиная с 1915, для русских художников футуризм уже не представляет актуального направления в живописи. Концепция беспредметного искусства, ассоциирующаяся главным образом с именами В.Е.Татлина и Малевича, определяет основные тенденции в развитии искусства второй половины 1910-х и начала 1920-х.

История русского футуризма связана не столько с открытиями в сфере живописного языка, сколько с различными видами социально-культурной деятельности. Многочисленные публичные диспуты и лекции о новом искусстве, устраивавшиеся живописцами и литераторами, знаменитое турне футуристов по городам России, нашумевшие постановки театра «Будетлянин», издание поэтических сборников, теоретических манифестов и деклараций – вся эта футуристическая деятельность определяла в 1910-е атмосферу художественной жизни.

Для эстетики футуризма важны были эффект, «взрыв», мгновенная вспышка эмоций. И не только в качестве пропагандистской уловки для привлечения внимания публики.

Любовь к ошеломлению, к демонстративной театральности поведения, стиля речи или текстов воплощала особые свойства современного, футуристического мироощущения, в котором быстрая смена впечатлений, мгновенных событий-вспышек пришла на место размеренных ритмов прошлого. Футуристы вводят в мир искусства понятия и стратегии, заимствованные у политиков и военных. Прежде всего – это понятие «врага» (по словам Маринетти, «вечного неприятеля, которого следовало бы изобрести, если бы его не было»), ставшее одним из центральных для футуристической эстетики. Именно футуристы начинают называть свои выступления перед публикой битвами, поддерживая (а иногда нарочито провоцируя) конфронтацию с публикой и художественным истеблишментом.

Самые значительные декларации этого периода – «Манифест летучей федерации футуристов» и «Декрет №1 о демократизации искусства» – появились в 1918 в первом номере «Газеты футуристов». В этих декларациях обозначались наиболее важные тенденции революционного этапа в футуристическом движении: создание новых массовых форм искусства, существующего вне стен музеев и галерей, непосредственно вторгающегося в жизнь городских улиц; концепция художественной деятельности как инструмента творчества жизни и средства революционного преобразования сознания и психики человека.

В первые послереволюционные годы новым центром футуристической активности, где продолжилась разработка не политизированной мифологии, но наиболее радикальных эстетических концепций футуризма (в основном поэтического), стал Тифлис. В силу разных обстоятельств здесь оказались А.Е.Кручёных («отец московского футуризма», как его называли в тифлисских газетах), братья Зданевичи, поэт И.Г.Терентьев, ставшие главными вдохновителями тифлисских футуристических объединений. Этот этап в истории русского футуризма связан прежде всего с деятельностью «Синдиката футуристов» (Кручёных, И.М. и К.М.Зданевичи, Н.А.Чернявский, Ладо Гудиашвили, С.В.Валишевский, Кара-Дарвиш) и группы «Сорок один» (Кручёных, Терентьев, И.М.Зданевич, Чернявский). Кручёных в эти годы в своих гектографических книгах создал наиболее радикальные формы заумной поэзии, в которых футуристическая эстетика мгновения, быстроты и взрыва сочеталась с экстатической мистикой и открытиями беспредметности.

Помимо литературного или живописного, изначально существовал футуризм как идеология, как особая стратегия утверждения нового в искусстве, особая стратегия существования искусства в современном мире, как философия новой культуры. Его невозможно связать с той или иной группировкой, с определённым кругом художников или писателей.

Этот футуризм – не столько направление в искусстве, сколько не поддающаяся строгому определению энергия современной жизни, обращённая к творческой трансформации мира и диктовавшая ритм нового мироощущения. «Футуризм, – подчёркивал И.Зданевич, – явление общее для всех народов, несущих новую, механическую культуру… он принадлежит не только искусству как таковому, но (это) – духовное течение, особая религия, охватывающая всю нашу великую жизнь» (И.Зданевич. «О футуризме». Лекция // Искусствознание. 1998. №1. С.558). Именно эта грань футуризма оказалась чрезвычайно важной в истории русской авангардной культуры – футуризм как «духовное течение» стал прологом ко многим открытиям русского авангарда.

- К проекту футуристического театра в Москве // Театр в карикатурах. 1913. №1;

- Лучисты и будущники // Манифесты и программы русских футуристов. Под ред. В.Маркова. Мюнхен, 1967.;

Источник: rusavangard.ru

Футуризм в русской поэзии: эстетическая программа, школы, место в литературе 1910-х годов

Футури́зм (лат. futurum — будущее) — общее название художественных авангардистских движений 1910-х — начала 1920-х гг. XX в., прежде всего в Италии и России.

- бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение массовых настроений толпы;

- отрицание культурных традиций, попытка создать искусство, устремлённое в будущее;

- бунт против привычных норм стихотворной речи, экспериментаторство в области ритмики, рифмы, ориентация на произносимый стих, лозунг, плакат;

- поиски раскрепощённого «самовитого» слова, эксперименты по созданию «заумного» языка;

- культ техники, индустриальных городов;

- пафос эпатажа.

Родоначальниками русского футуризма считаются «будетляне», члены Санкт-Петербургской группы «Гилея» (Велимир Хлебников, Алексей Кручёных, Владимир Маяковский и Давид Бурлюк), в декабре 1912 года выпустившие манифест «Пощёчина общественному вкусу». Манифест призывал «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч., с парохода современности» и формулировал 4 права поэтов:

1. На увеличение словаря поэта в е г о о б ъ ё м е произвольными и производными словами (Слово — новшество). 2. Непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку. 3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный Венок грошовой славы. 4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.

«Гилея» была самым влиятельным, но не единственным объединением футуристов: существовали также эго-футуристы во главе с Игорем Северянином (Санкт-Петербург), «Центрифуга» (Москва), группы в Киеве, Харькове, Одессе, Баку. Члены «Гилеи» придерживались доктрины кубофутуризма; в его рамках появилась заумная поэзия, изобретённая Хлебниковым и Кручёных.

С установлением в России советской власти футуризм постепенно стал исчезать. Многие из авторов эмигрировали (Давид Бурлюк, Игорь Северянин, Илья Зданевич, Александра Экстер), умерли (Велимир Хлебников, Александр Богомазов), покончили с собой (1930 — Владимир Маяковский), некоторые отошли от идеалов футуризма и выработали собственный, индивидуальный стиль (Николай Асеев, Борис Пастернак). Крученых с 1930-х годов, после гибели Маяковского и расстрела Игоря Терентьева, отходит от литературы и живёт продажей редких книг и рукописей, что тогда тоже далеко не приветствовалось.

В конце 1920-х годов попытка возродить футуризм была предпринята объединением ОБЭРИУ.

Футуризм в литературе

К поэтам-кубофутуристам относились Велимир Хлебников, Елена Гуро, Давид и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных, Бенедикт Лившиц.

Помимо общего футуристического письма для эгофутуризма характерно культивирование рафинированности ощущений, использование новых иноязычных слов, показное себялюбие. Лидером движения был Игорь Северянин, к эгофутуризму также примыкали Георгий Иванов, Рюрик Ивнев, Вадим Шершеневич и стилистически приближавшийся к кубофутуризму Василиск Гнедов.

Поэтическое объединение, созданное в 1913 году московскими эгофутуристами. В него входили Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев (М. Ковалёв), Лев Зак (псевдонимы — Хрисанф и Михаил Россиянский), Сергей Третьяков, Константин Большаков, Борис Лавренев и целый ряд других молодых поэтов.

Идейным вдохновителем группы, а также самым энергичным её участником являлся Вадим Шершеневич. «Мезонин поэзии» считался в литературных кругах умеренным крылом футуризма.

Объединение распалось в конце 1913 года. Под маркой «Мезонин поэзии» вышло три альманаха: «Вернисаж», «Пир во время чумы», «Крематорий здравомыслия» и несколько сборников.

Московская футуристическая группа, образовавшаяся в январе 1914 года из левого крыла поэтов, ранее связанных с издательством «Лирика».

Основные участники группы — Сергей Бобров, Николай Асеев, Борис Пастернак.

Основной особенностью в теории и художественной практике участников группы было то, что при построении лирического произведения центр внимания со слова как такового перемещался на интонационно-ритмические и синтаксические структуры. В их творчестве органично соединялось футуристическое экспериментаторство и опоры на традиции.

Книги под маркой «Центрифуга» продолжали выходить до 1922 года.

Русский футуризм в сравнении с итальянским

Русский футуризм, в отличие от итальянского, был более литературным направлением, хотя многие из поэтов-футуристов экспериментировали и с изобразительным искусством. С другой стороны, футуризм был источником вдохновения для некоторых авангардных русских художников, таких как Михаил Фёдорович Ларионов, Наталья Сергеевна Гончарова и Казимир Северинович Малевич. Примером совместной работы поэтов и художников стала футуристская опера «Победа над Солнцем», либретто которой написал Алексей Кручёных, а декорации оформил Казимир Малевич.

С точки зрения идеологии между итальянским и русским футуризмом также существовали различия. Итальянский футуризм воспевал милитаризм, а его лидера Маринетти упрекали в шовинизме и женоненавистничестве Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания. Позже Маринетти стал сторонником итальянского фашизма. В то же время, в русском футуризме немало антивоенных произведений, в противоположность милитаризму Маринетти (поэма «Война и мир» Маяковского, «Война в мышеловке» Хлебникова).

Источник: studfile.net

Футуризм — от XX века до наших дней

Сначала появилось стихотворение Филиппо Маринетти «Красный сахар». Это было первое произведение, написанное в стилистике футуризма. А вскоре, 20 февраля 1909 года, в газете Фигаро тем же Маринетти был опубликован «Первый манифест футуризма».

В статье было заявлено, что на смену старому искусству приходит новое, авангардное искусство, которое Маринетти назвал «футуризмом» от латинского слова futurum — «будущее». По мнению итальянского поэта новое искусство призвано спасти мир. Дату опубликования Манифеста принято считать датой создания нового направления в искусстве.

К Маринетти присоединились Балла, Боччони, Джино Северини и другие. И к 1912 году в Париже состоялась первая выставка художников, представляющих новое направление.

В России футуризм приобрел популярность в 1910 — 1911 годах. Учитывая взрывные разрушительные процессы, происходившие в российском обществе того времени, новое направление оказалось очень кстати. Первыми футуристами в России стали художники — братья Бурлюки. Вскоре один из них, Давид Бурлюк основывает группу «Гилея», в которую входят такие яркие личности, как Маяковский, Хлебников, Лившиц и другие. Собственный российский манифест футуризма, «Пощечина общественному вкусу», был опубликован в 1912 году.

Позже в общем течении футуризма начали появляться его разновидности, такие как имажинизм, представителем которого являлся Есенин, конструктивизм, эго-футуризм, представленный Северяниным, будетлянство, выразителем которого стал Хлебников. Одними из самых интересных выходцев из футуристического направления стали участники группы ОБЭРИУ — Хармс, Введенский, Заболоцкий и Олейников.

После бурного старта и расцвета футуризм достаточно быстро сдал позиции и уже к 1914 году в направлении назрел кризис. После революции 1917 года течение практически прекратило свое существование. Самыми последними представителями футуризма стала группа ЛЕФ, что расшифровывалось как Левый фронт искусств. Самые поздние работы группы относятся к 1920-м годам. А в 1922 году группа распалась.

Характерные особенности футуризма

Адепты футуризма отказываются от преемственности, от старых норм и традиций, провозглашают пафос разрушения и взрыва. Они считают, что занимаются творчеством будущего, при этом прошлое и настоящее футуристами отвергалось и намеренно дискредитировалось. Последователи нового течения считали войны и революции разрушительным благом для дряхлого старого мира, средством для его омоложения. Отрицание правил и законов, поиск новой формы и склонность к экспериментам были присущи всем футуристическим направлениям.

Футуристы в литературе отказывались от общепринятой грамматики и настаивали на праве автора на свою орфографию и словотворчество. Широко использовались неологизмы. В произведении был важен ритм, скорость. Именно поэтому объектами своих произведений футуристы выбирали автомобиль, поезд, любые достижения технического прогресса, который так притягивал внимание футуристов. Особые, ни с чем не сравнимые «прыгающие» строчки Маяковского до сих пор завораживают:

«Я недаром вздрогнул.

Не загробный вздор.

В порт,

горящий,

как расплавленное лето,

разворачивался

и входил

товарищ «Теодор

Нетте».»

Можно наблюдать, как поэт пытается не только передать смысл, но и «нарисовать» словами энергичные зигзаги. Этот прием — использование графического восприятия текста также часто использовался футуристами. А пренебрежение к «уходящей» культуре, к «старому» языку часто выражалось в презрительном коверканье слов, например — «поэзы», «грамата» и другие.

В живописи и скульптуре футуризм отличали схожие черты — это увлечение урбанизацией и новыми технологиями, динамичность изображения, для чего часто объект изображался сразу с нескольких сторон, или дробился на фрагменты, энергичные спирали и зигзаги на картинах, комбинация материалов, например, использование металлических вставок на картинах, яркие, контрастные цвета. Среди самых ярких русских представителей футуризма в живописи можно назвать Ларионова, Гончарова, Бурлюка, Матюшина, Экстера и других. Среди итальянских футуристов наиболее известны Карло Карра, Умберто Боччони, Луиджи Руссоло, Джино Северини.

Неофутуризм

Течение неофутуризма возникло в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Среди основателей можно назвать Бакминстера Фуллера, Ээро Сааринена, Яна Каплицкого, Андрея Вознесенского и других. Это течение нашло выражение в дизайне, поэзии и архитектуре. Можно сказать, что, в отличие от идеологических предшественников-футуристов, неофурутисты — идеалисты, а не циники.

Их творчество выражает веру в лучшее будущее, связанное с новыми технологи. Чаще всего говорят о неофутуризме растущих городов. Представители этого течения пытаются переосмыслить внешний види функциональность городов будущего. Современному неофутуризму предшествовал стиль Арт-деко, который затем трансформировался в направление Гуги и в конце концов преобразился в Высокотехнологичную архитектуру.

После возникновения во второй половине XX века неофутуризм на некоторое время притормозил развитие, но воспрял вновь после публикации инновационным дизайнером Вито ди Бари в 2007 году «Манифеста Неофутуристического Города». Бари описал неофутуризм как

«перекрестное опыление искусства, современных технологий и этических ценностей, которые объединены, чтобы создать всеобъемлюще высокое качество жизни».

А Этан Илфилд мл. писал что в футуризме машина — это неотъемлемая часть творческого процесса, которая генерирует появление новых художественных форм, невозможных до появления компьютерных технологий.

Города будущего

Так или иначе, но мечты неофутуристов о городах будущего уже начинают сбываться. Так уже к 2030 году собираются построить футуристичный город Telosa, который разрабатывается компанией Biarke Ingles Group. Здания в будущем городе будут энергоэффективные, оборудованные солнечными батареями, сбором воды и кондиционированием. На зданиях будут расти кусты и деревья.

По улицам города будет разрешено движение только для электромобилей и велосипедов и только на небольшой скорости. Для того, чтобы быстро преодолевать расстояния, предусмотрены летающие такси. Мы писали об этом проекте в статье «Здесь будет город сад».

Еще один проект создается в Китае — Great City недалеко от Чэнду. Предполагается, что это будет город без машин. Вся инфраструктура расположится вокруг жилого ядра, в котором поселятся 80 тысяч человек. Такая структура позволит отказаться от автомобилей — город будет полностью пешеходным и зеленым.

Еще один город будущего в Китае, Шэнчьжень, будет вертикальным. Его проектирует бельгийский архитектор Винсент Каллебо, который черпает вдохновение из природы. Город в его представлении должен выглядеть как бесконечные каменные пирамиды, уходящие ввысь. Пирамиды состоят из отдельных остекленных «камешков», которые покрыты солнечными батареями и ветряными турбинами.

Прямо в башне предусмотрены сады и огороды. Архитектор видит свою задачу в создании благоприятной среды и снижением до нуля выбросов в атмосферу углерода.

Если вы хотите, чтобы ваше послание прочитали люди будущего, оставьте ваши координаты и с вами свяжется наш специалист для презентации цифровой «Капсулы времени»

Источник: nasledie.digital