Резолюция съезда прогрессистов.

11 — 13 ноября 1912 г.

I. Руководящие начала деятельности прогрессистов.

1) Отношение Прогрессистов к деятельности Государственной Думы должно определяться началами строгой законности.

2) Они должны ярко обличать незаконные действия правительства и его агентов.

3) Прогрессисты должны беречь и защищать права и достоинство Государственной Думы и не бояться ее роспуска.

4) В охране конституционных начал и в проведении требований необходимого минимума преобразований Прогрессисты должны быть стойки и неуклонны.

5) Прогрессисты должны настаивать на проведении реформ в таком виде, чтобы они действительно удовлетворяли потребностям страны; они должны идти скорее на отсрочку реформ, нежели на голосование за неприемлемую редакцию законопроекта.

6) Для достижения намеченных целей Прогрессисты должны использовать: 1) бюджетные права Государственной Думы, не останавливаясь перед отказом в ассигновании по отдельным статьям смет; 2) право установления очереди рассмотрения» законопроектов.

132. Политические партии России начала XX в. Ч.1

7) Прогрессисты не должны ограничиваться-критикой правительственных законопроектов, но сами использовать законодательную инициативу внесением основных положений необходимых реформ. В первую очередь и постоянно возбуждать вопрос об отмене ныне действующих правил об исключительных положениях.

8) Такой законодательной инициативой Прогрессисты создадут политическую платформу, с которой необходимо знакомить в самых широких размерах избирателей и которая поможет единению Прогрессистов в стране.

II. Основные положения прогрессистов, принятые 12 ноября.

Стремясь к достижению полного расцвета духовных и материальных сил страны, к подъему земледелия, промышленности и торговли, созидающих народное богатство и государственную мощь, и имея при этом в виду взаимодействие между политическим строем и ее экономической жизнью, Прогрессисты ставят своей задачей решительную и стойкую борьбу по проведению в жизнь в первую очередь следующих начал:

1) Отмена Положения об усиленной и чрезвычайной охранах. Устранение произвола административной власти и водворение правового строя в жизнь страны.

2) Отмена Положения 3 нюня 1907 г. о выборах в Государственную Думу и выработка нового избирательного закона.

3) Расширение прав народного представительства.

4) Реформа Государственного Совета в направлении увеличения его связи со страной и, в частности, установления представительства больших городов.

5) Свобода слова, печати, собраний и союзов.

6) Неприкосновенность личности, свобода совести и свобода церкви.

7) Устранение посягательств на национальные особенности, культурную самобытность, родной язык и религию входящих в состав Империи народностей.

8) Отмена сословных ограничений и привилегий.

9) Независимость городского и земского самоуправления от административной опеки, расширение их компетенций, бессословность земского представительства, создание мелкой земской организации и расширение круга избирателей. Реформа земских и городских финансов.

7 минут и ты поймешь как устроены политические партии

10) Скорейшее осуществление всеобщего обязательного начального обучения; приспособление низшей и средней школы к жизненным потребностям страны путем установления точных границ контроля правительственных органов и усиление общественного влияния на нее; организация высшей школы на началах автономии и академической свободы.

11) Защита народнохозяйственных интересов в области земледелия, промышленности и торговли.

12) Поощрение и развитие самодеятельности населения во всех областях культурной и экономической жизни.

Для полного и действительного осуществления всех вышеуказанных начал необходимо утверждение конституционно-монархического строя с политической ответственностью министров перед народным представительством.

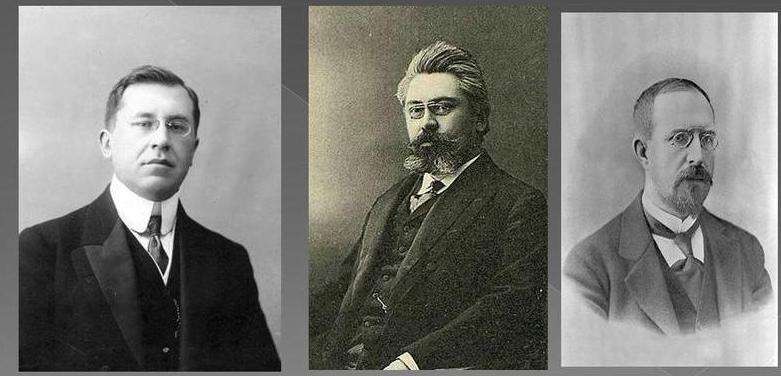

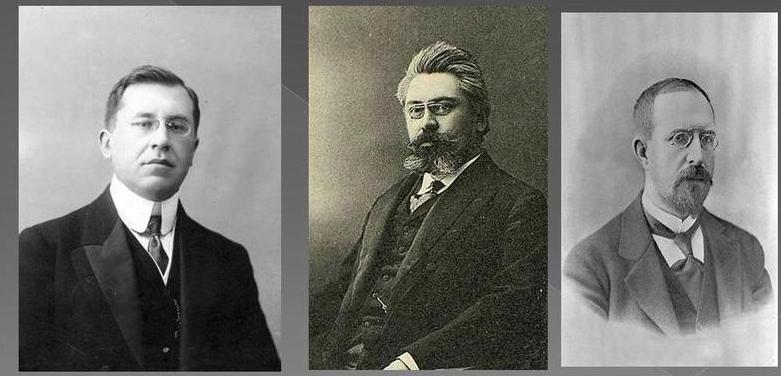

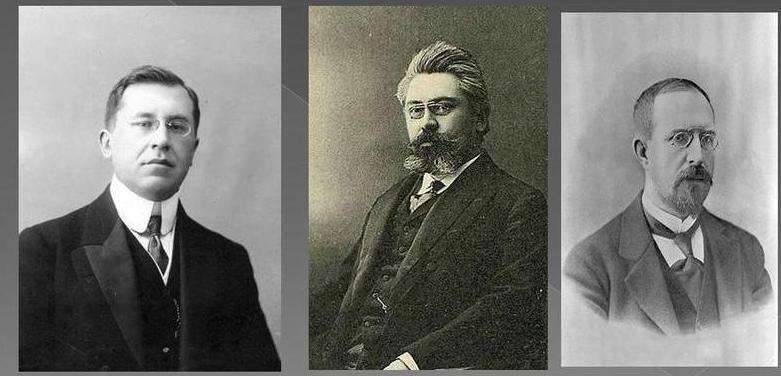

Ядром партии прогрессистов стали бывшие члены фракции прогрессистов в 3-й Государственной думе (36 депутатов к концу работы Думы, председатель — И.Н. Ефремов). Ряд членов ЦК ранее входили в партию демократических реформ (М.М. Ковалевский, В.Д. Кузьмин-Караваев, А.С. Посников и другие) и партию мирного обновления (князь Е.Н.

Трубецкой, Н.Н. Львов, М.А. Стахович, Д.Н. Шипов и другие). Ведущую роль играли члены московского отделения ЦК — предприниматели А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский, С.Н.

Третьяков, С.И. Четвериков и другие.

Программа: установление ответственности правительства перед Государственной думой, расширение круга избирателей (в перспективе — всеобщее и равное голосование), отмена режима усиленной и чрезвычайной охраны, административного надзора за органами земского и городского самоуправления и другие.

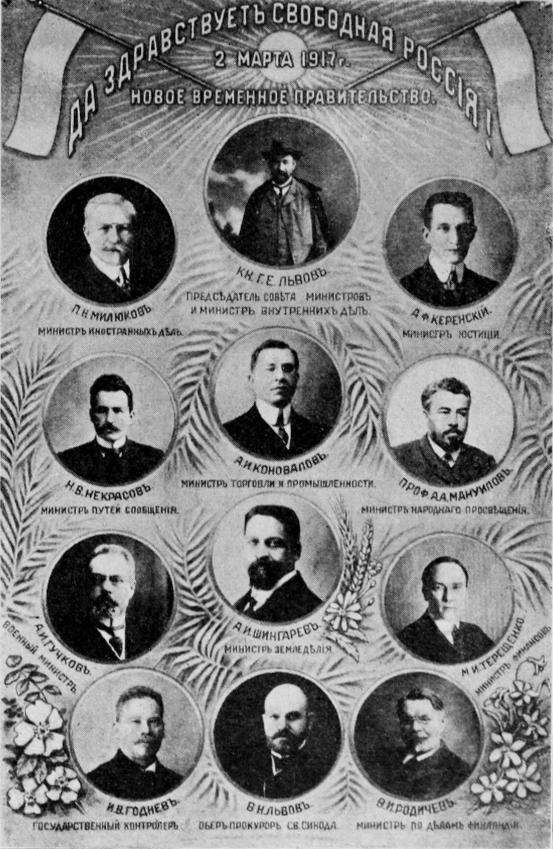

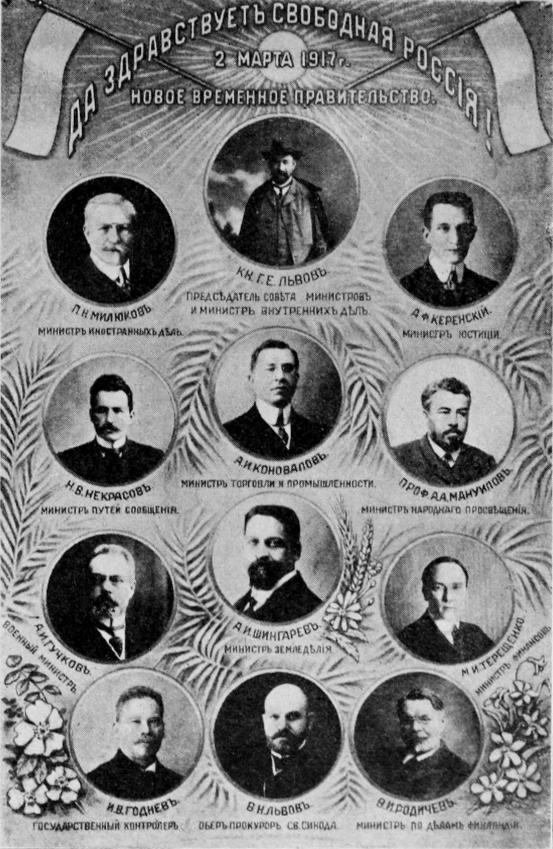

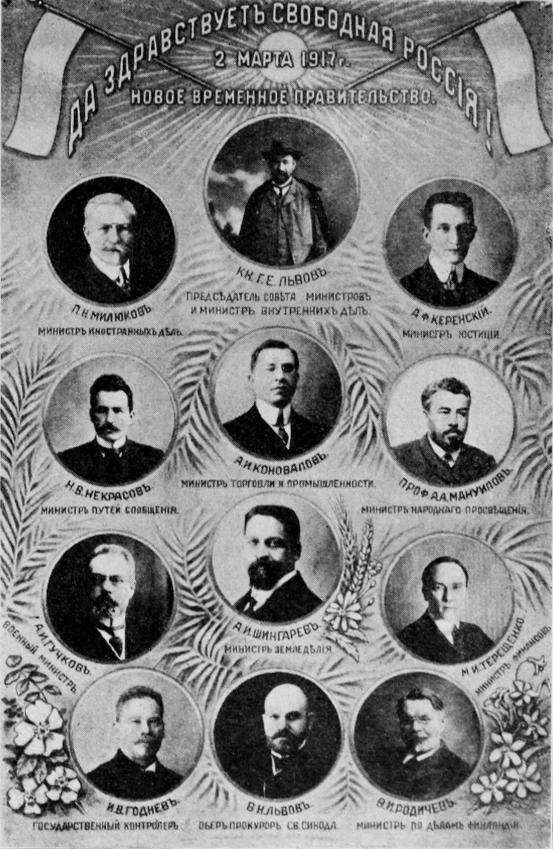

Во время Февральской революции 1917 года прогрессисты вошли в состав Временного комитета Государственной думы (А.И. Коновалов, В.А. Ржевский), сыграли важную роль в победе революции (прежде всего, А.А. Бубликов — комиссар Временного комитета Думы в Министерстве путей сообщения). Князь Г.Е.

Львов возглавил Временное правительство, в его состав вошёл Коновалов, председателем Главного земельного комитета стал А.С. Посников. Сама партия прогрессистов фактически распалась.

А.А. Барышников, И.Н. Ефремов, Коновалов, И.В. Титов и другие участвовали в создании Радикально-демократической партии, которая объявила своей целью установление федеративной республики с президентской формой правления; некоторые видные члены прогрессистов партия вступили в кадетскую партию.

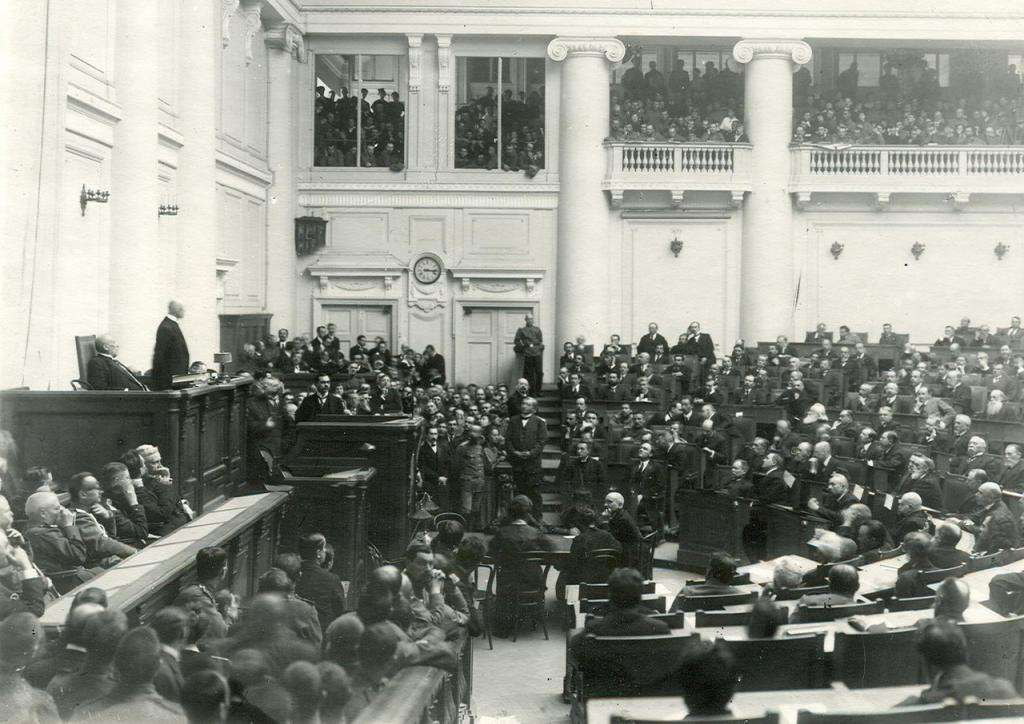

В 3 Государственной думе была создана фракция прогрессистов.

После Февральской революции деятельность партии постепенно прекратилась, часть прогрессистов, возглавляемых И.Н.Ефремовым и профессором Д.Н. Рузским, объединилась в Российскую радикально-демократическую партию, выступившую за установление демократической республики.

Социальный состав: радикальная часть промышленников., депутаты 3 Государственной думы.

· требование отмены чрезвычайных положений в стране, выработки нового избирательного закона, расширения прав Думы и реформы Государственного Совета.

· введение демократических прав и свобод;

· усиление роли торгово-промышленного класса в политике страны;

· поддержка борьбы за социальные и политические реформы и одновременно защита своих специфических интересов;

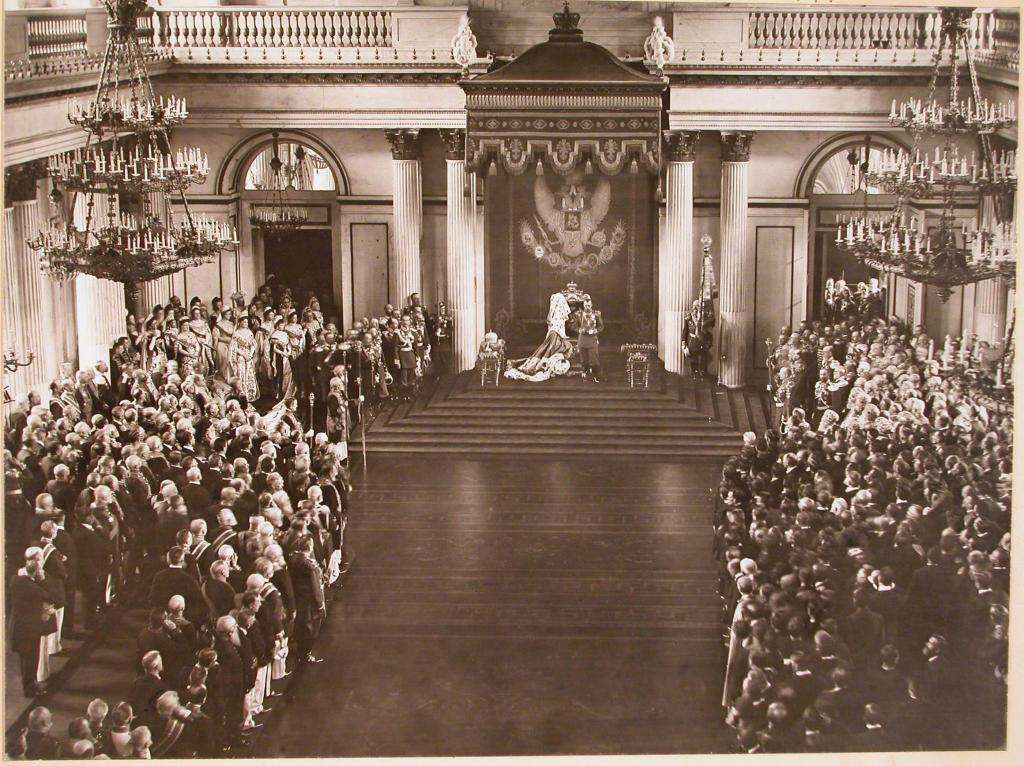

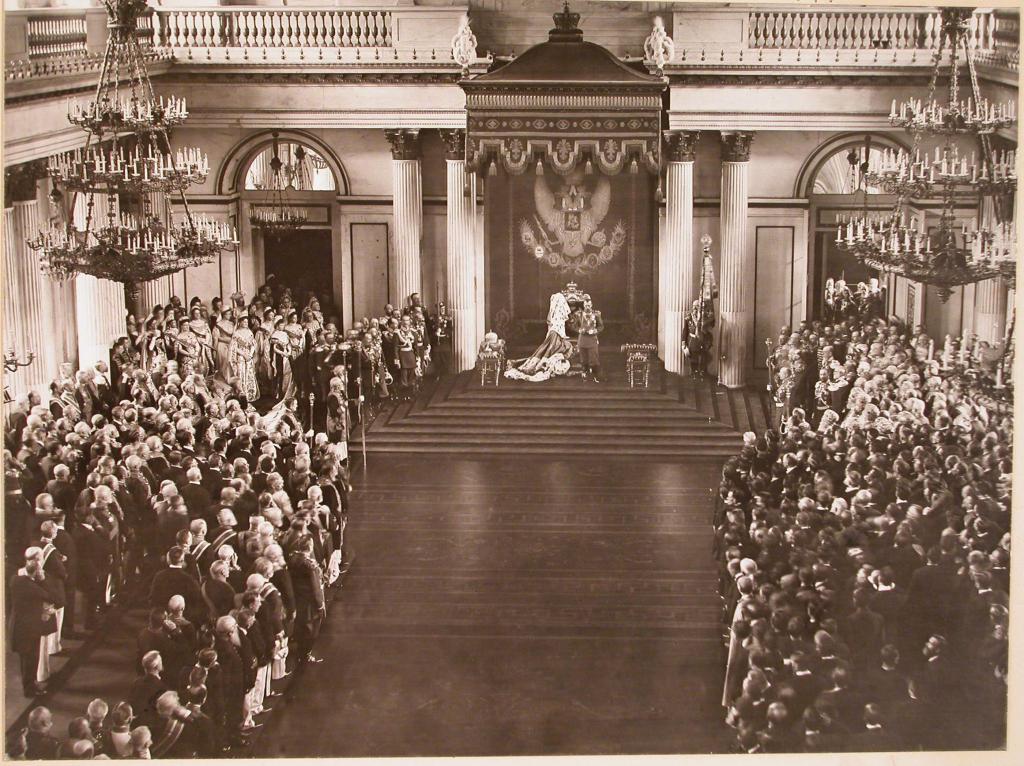

В октябре 1905 года Российская империя провозгласила манифестом новый государственный порядок. Было объявлено о созыве Государственной думы, за места в которой могли бороться создаваемые партии. До этого момента они в России были вне закона. В числе партийных структур, которые сформировались после этого исторического документа, оказались и прогрессисты.

У истоков

Прогрессивная партия берет свое начало с 1908 года. В это время возникли возможности объединения политических взглядов московской буржуазии и интеллектуалов-кадетов. Они активно искали возможность создать собственную партию для последующего установления связей с московскими буржуа.

Вам будет интересно: Shall и Should: разница между глаголами, правила применения

До этого момента, в период с 1905 по 1907 год, будущее прогрессисты собственную организацию создать не смогли. Носители их идей входили в различные структуры либерального толка либо в Государственной думе 1-го и 2-го созыва были внепартийными.

Вам будет интересно: Гаструла – это что такое?

Главным направлением агитации стали попытки привлечь крупную буржуазию к созданию нового движения либералов для осуществления широких политико-экономических программ. Другой особенностью политической агитации будущих прогрессистов было намерение установить связи с российской деревней и лидерами старообрядцев.

Съезд и принятие программы

Первый съезд партии прогрессистов прошел с 11 по 13 ноября 1912 года в городе Санкт-Петербурге. На этом учредительном собрании избрали руководство, приняли программу (думскую программу), наметили тактику работы.

Положения программного документа включали в себя следующие основные пункты:

В заключительных моментах программы прогрессивной партии 1912 года предполагалось установить в России конституционный монархический строй, при котором министры отвечали перед созданным народным правительством.

Проблемы становления

Прошедший съезд стал важным моментом в процессе объединения буржуазии (в основном московской) и отдельных представителей интеллигенции. Но замыслы руководства прогрессистов о превращении их структуры в общероссийскую жизнь воплощены не были.

Лидерам прогрессивной партии не удалось переманить на свою сторону представителей правого фланга кадетов. Последние видели, что создаваемая прогрессистами структура достаточно слаба, и предпочитали оставаться на своих позициях. В тот период кадеты имели значительный авторитет и были популярны в широких слоях общества.

Также партия прогрессистов не смогла завлечь в свои ряды и представителей октябристов. Несмотря на то что у них произошел раскол в 1913 году, они остались верны своему лидеру А. И. Гучкову. Единственным успехом можно считать создание в крупных городах так называемых структур прогрессивных избирателей, которые поддерживали связи с их думской фракцией.

Более того, самой главной неудачей прогрессивной партии стала их неспособность объединить под свое политическое крыло промышленников, поддерживающих левые взгляды. Основная часть русской буржуазии испытывала недоверие к политическим общественным организациям, предпочтя жить в привычных для них условиях собственных корпоративных структур.

Центральный комитет

Структура центрального комитета прогрессивной партии была представлена 39 членами. В число входили: 29 потомственных дворян, 9 почетных граждан, отношение одного члена центрального комитета к какому-либо сословию неизвестно. Девять членов ЦК из числа дворян относились к высшей знати и имели высокие дворянские титулы. Причем четверо являлись придворными чинами.

Восемь дворян были государственными советниками – тайными, действительными, статскими. Четырнадцать дворян — крупные землевладельцы. Двенадцать членов центрального комитета партии имели тесные связи в торгово-промышленных и финансовых кругах. Из вышеперечисленного следует, что в руководстве основными руководящими элементами были крупные помещики и капиталисты.

Прогрессисты и Первая мировая война

Наиболее активная деятельность прогрессивной партии связана с годами Первой мировой войны. Знаковым для них стало заседание IV Думы в июле 1914 года. На ней они заявили о своей безоговорочной поддержке царского правительства, призвав вести войну до полной победы. Активно поддержали военные кредиты, принимали деятельное участие в особых совещаниях, созданных правительством царской России в 1915 году по линии обороны, топлива, перевозкам и продовольствию.

Прогрессивный блок в IV Думе

Самое активное участие партия прогрессистов приняла в создании в IV Думе так называемого прогрессивного блока. Он был образован в августе 1915 года. В него входили в основном представители либералов, а также умеренно правые думские силы. Блок включал в себя членов от партий прогрессистов, октябристов, кадетов и русских националистов.

Заручившись, благодаря своему активному поведению, широкой поддержкой различных организаций, фракция партии прогрессистов в Думе начала более решительно отстаивать свои позиции. Так, на собрании прогрессивного блока в августе 1915 года один из ее лидеров И. М. Ефремов — глава думской фракции, заявил о том, что в случае роспуска Думы (который произошел в начале сентября того года) стороны, входящие в блок, должны договориться о методах борьбы с правительством Российской империи.

Программа прогрессивного блока

Принятая с подачи прогрессистов программа блока предлагала:

В последующем, с учетом обострения политической обстановки в 1916 и в начале 1917 года, прогрессисты начали более решительно отстаивает свои идеи в политической жизни России.

Ликвидация партии прогрессистов

Февральская революция 1917 года сняла имеющиеся к тому времени разногласия между либеральными партиями. Они оказались неактуальными. В это время основной движущей партийной силой России стали кадеты. Вокруг них начали консолидироваться все остальные либеральные силы. В эту партию перешла значительная часть прогрессистов.

В их числе оказался и бывший лидер – Александр Иванович Коновалов. В созданном Временном правительстве в марте 1917 года он занял пост министра торговли и промышленности.

Некоторыми членами партии предпринимались попытки сохранить ее как самостоятельную структуру. В этих целях в период с марта по апрель 1917 года они переименовали ее в радикально-демократическую, объявив программными целями создание федеративной демократической республики с президентской формой правления. Ее лидерами стали И. Н. Ефремов и профессор Д. П. Рузский.

- Неводные растворы технология изготовления кратко

- Презентация лэпбука в детском саду на конкурс по пдд

- Внеклассное занятие устный журнал по теме зима в начальной школе

- Материал для обучения фонетике в условиях школы отбирается в соответствии со следующими принципами

- Современные подходы к автоматизации делопроизводства кратко

Источник: obrazovanie-gid.ru

Прогрессивная партия (Российская империя): программа, лидеры, даты основания и роспуска

В октябре 1905 года Российская империя провозгласила манифестом новый государственный порядок. Было объявлено о созыве Государственной думы, за места в которой могли бороться создаваемые партии. До этого момента они в России были вне закона. В числе партийных структур, которые сформировались после этого исторического документа, оказались и прогрессисты.

У истоков

Прогрессивная партия берет свое начало с 1908 года. В это время возникли возможности объединения политических взглядов московской буржуазии и интеллектуалов-кадетов. Они активно искали возможность создать собственную партию для последующего установления связей с московскими буржуа.

До этого момента, в период с 1905 по 1907 год, будущее прогрессисты собственную организацию создать не смогли. Носители их идей входили в различные структуры либерального толка либо в Государственной думе 1-го и 2-го созыва были внепартийными.

Партия прогрессистов, или прогрессивная партия, была создана в 1912 году. В это время молодые представители купечества Москвы с активным участием богатых буржуа А. И. Коновалова и П. П. Ряпушинского провели активную кампанию, для которой использовали газету «Утро России». Основным объектом пропаганды являлись торгово-промышленные круги Москвы с акцентом на представителей нового либерального поколения.

Главным направлением агитации стали попытки привлечь крупную буржуазию к созданию нового движения либералов для осуществления широких политико-экономических программ. Другой особенностью политической агитации будущих прогрессистов было намерение установить связи с российской деревней и лидерами старообрядцев.

Съезд и принятие программы

Первый съезд партии прогрессистов прошел с 11 по 13 ноября 1912 года в городе Санкт-Петербурге. На этом учредительном собрании избрали руководство, приняли программу (думскую программу), наметили тактику работы.

Положения программного документа включали в себя следующие основные пункты:

- ликвидация административного произвола, а также избавление России от усиленной и чрезвычайной охраны;

- прекращение действия избирательного закона от 3 июня 1907 года (демократы того времени называли его «Третьеиюньским государственным переворотом», согласно которому избирательные права населения оказались серьезно урезанными);

- создание народного правительства с расширением его прав;

- проведение реформы Государственного совета Российской империи;

- обеспечение свободы слова, печати, союзов и собраний;

- создание в России реальной неприкосновенности личности и свободы совести;

- обеспечение самоопределения народов, которые входили в состав Российской империи;

- ликвидация привилегии сословий и сословных ограничений;

- проведение реформ земского и городского управления.

В заключительных моментах программы прогрессивной партии 1912 года предполагалось установить в России конституционный монархический строй, при котором министры отвечали перед созданным народным правительством.

Проблемы становления

Прошедший съезд стал важным моментом в процессе объединения буржуазии (в основном московской) и отдельных представителей интеллигенции. Но замыслы руководства прогрессистов о превращении их структуры в общероссийскую жизнь воплощены не были.

Лидерам прогрессивной партии не удалось переманить на свою сторону представителей правого фланга кадетов. Последние видели, что создаваемая прогрессистами структура достаточно слаба, и предпочитали оставаться на своих позициях. В тот период кадеты имели значительный авторитет и были популярны в широких слоях общества.

Также партия прогрессистов не смогла завлечь в свои ряды и представителей октябристов. Несмотря на то что у них произошел раскол в 1913 году, они остались верны своему лидеру А. И. Гучкову. Единственным успехом можно считать создание в крупных городах так называемых структур прогрессивных избирателей, которые поддерживали связи с их думской фракцией.

Более того, самой главной неудачей прогрессивной партии стала их неспособность объединить под свое политическое крыло промышленников, поддерживающих левые взгляды. Основная часть русской буржуазии испытывала недоверие к политическим общественным организациям, предпочтя жить в привычных для них условиях собственных корпоративных структур.

Центральный комитет

Структура центрального комитета прогрессивной партии была представлена 39 членами. В число входили: 29 потомственных дворян, 9 почетных граждан, отношение одного члена центрального комитета к какому-либо сословию неизвестно. Девять членов ЦК из числа дворян относились к высшей знати и имели высокие дворянские титулы. Причем четверо являлись придворными чинами.

Восемь дворян были государственными советниками – тайными, действительными, статскими. Четырнадцать дворян — крупные землевладельцы. Двенадцать членов центрального комитета партии имели тесные связи в торгово-промышленных и финансовых кругах. Из вышеперечисленного следует, что в руководстве основными руководящими элементами были крупные помещики и капиталисты.

Прогрессисты и Первая мировая война

Наиболее активная деятельность прогрессивной партии связана с годами Первой мировой войны. Знаковым для них стало заседание IV Думы в июле 1914 года. На ней они заявили о своей безоговорочной поддержке царского правительства, призвав вести войну до полной победы. Активно поддержали военные кредиты, принимали деятельное участие в особых совещаниях, созданных правительством царской России в 1915 году по линии обороны, топлива, перевозкам и продовольствию.

Прогрессивный блок в IV Думе

Самое активное участие партия прогрессистов приняла в создании в IV Думе так называемого прогрессивного блока. Он был образован в августе 1915 года. В него входили в основном представители либералов, а также умеренно правые думские силы. Блок включал в себя членов от партий прогрессистов, октябристов, кадетов и русских националистов.

Заручившись, благодаря своему активному поведению, широкой поддержкой различных организаций, фракция партии прогрессистов в Думе начала более решительно отстаивать свои позиции. Так, на собрании прогрессивного блока в августе 1915 года один из ее лидеров И. М. Ефремов — глава думской фракции, заявил о том, что в случае роспуска Думы (который произошел в начале сентября того года) стороны, входящие в блок, должны договориться о методах борьбы с правительством Российской империи.

Программа прогрессивного блока

Принятая с подачи прогрессистов программа блока предлагала:

- добиться амнистии заключенных, привлеченных к ответственности за политические и религиозные взгляды;

- осуществить более полное уравнение крестьян в правах, а также национальных меньшинств;

- предоставить полную автономию Польше;

- исключить репрессивные действия в отношении печатных органов «Малороссии»;

- восстановить деятельность профсоюзов;

- существенно увеличить права местного самоуправления.

В последующем, с учетом обострения политической обстановки в 1916 и в начале 1917 года, прогрессисты начали более решительно отстаивает свои идеи в политической жизни России.

Ликвидация партии прогрессистов

Февральская революция 1917 года сняла имеющиеся к тому времени разногласия между либеральными партиями. Они оказались неактуальными. В это время основной движущей партийной силой России стали кадеты. Вокруг них начали консолидироваться все остальные либеральные силы. В эту партию перешла значительная часть прогрессистов.

В их числе оказался и бывший лидер – Александр Иванович Коновалов. В созданном Временном правительстве в марте 1917 года он занял пост министра торговли и промышленности.

Некоторыми членами партии предпринимались попытки сохранить ее как самостоятельную структуру. В этих целях в период с марта по апрель 1917 года они переименовали ее в радикально-демократическую, объявив программными целями создание федеративной демократической республики с президентской формой правления. Ее лидерами стали И. Н. Ефремов и профессор Д. П. Рузский.

Датой роспуска прогрессивной партии принято считать март 1917 года.

Источник: fb.ru

Прогрессивная партия (Российская империя): программа, лидеры, даты основания и роспуска

В октябре 1905 года Российская империя провозгласила манифестом новый государственный порядок. Было объявлено о созыве Государственной думы, за места в которой могли бороться создаваемые партии. До этого момента они в России были вне закона. В числе партийных структур, которые сформировались после этого исторического документа, оказались и прогрессисты.

У истоков

Прогрессивная партия берет свое начало с 1908 года. В это время возникли возможности объединения политических взглядов московской буржуазии и интеллектуалов-кадетов. Они активно искали возможность создать собственную партию для последующего установления связей с московскими буржуа.

Вам будет интересно: Выщелоченные черноземы: описание, химические свойства и характеристики

До этого момента, в период с 1905 по 1907 год, будущее прогрессисты собственную организацию создать не смогли. Носители их идей входили в различные структуры либерального толка либо в Государственной думе 1-го и 2-го созыва были внепартийными.

Партия прогрессистов, или прогрессивная партия, была создана в 1912 году. В это время молодые представители купечества Москвы с активным участием богатых буржуа А. И. Коновалова и П. П. Ряпушинского провели активную кампанию, для которой использовали газету «Утро России». Основным объектом пропаганды являлись торгово-промышленные круги Москвы с акцентом на представителей нового либерального поколения.

Вам будет интересно: Фильдеперсовый — это какой?

Главным направлением агитации стали попытки привлечь крупную буржуазию к созданию нового движения либералов для осуществления широких политико-экономических программ. Другой особенностью политической агитации будущих прогрессистов было намерение установить связи с российской деревней и лидерами старообрядцев.

Съезд и принятие программы

Первый съезд партии прогрессистов прошел с 11 по 13 ноября 1912 года в городе Санкт-Петербурге. На этом учредительном собрании избрали руководство, приняли программу (думскую программу), наметили тактику работы.

Положения программного документа включали в себя следующие основные пункты:

- ликвидация административного произвола, а также избавление России от усиленной и чрезвычайной охраны;

- прекращение действия избирательного закона от 3 июня 1907 года (демократы того времени называли его «Третьеиюньским государственным переворотом», согласно которому избирательные права населения оказались серьезно урезанными);

- создание народного правительства с расширением его прав;

- проведение реформы Государственного совета Российской империи;

- обеспечение свободы слова, печати, союзов и собраний;

- создание в России реальной неприкосновенности личности и свободы совести;

- обеспечение самоопределения народов, которые входили в состав Российской империи;

- ликвидация привилегии сословий и сословных ограничений;

- проведение реформ земского и городского управления.

В заключительных моментах программы прогрессивной партии 1912 года предполагалось установить в России конституционный монархический строй, при котором министры отвечали перед созданным народным правительством.

Проблемы становления

Прошедший съезд стал важным моментом в процессе объединения буржуазии (в основном московской) и отдельных представителей интеллигенции. Но замыслы руководства прогрессистов о превращении их структуры в общероссийскую жизнь воплощены не были.

Лидерам прогрессивной партии не удалось переманить на свою сторону представителей правого фланга кадетов. Последние видели, что создаваемая прогрессистами структура достаточно слаба, и предпочитали оставаться на своих позициях. В тот период кадеты имели значительный авторитет и были популярны в широких слоях общества.

Также партия прогрессистов не смогла завлечь в свои ряды и представителей октябристов. Несмотря на то что у них произошел раскол в 1913 году, они остались верны своему лидеру А. И. Гучкову. Единственным успехом можно считать создание в крупных городах так называемых структур прогрессивных избирателей, которые поддерживали связи с их думской фракцией.

Более того, самой главной неудачей прогрессивной партии стала их неспособность объединить под свое политическое крыло промышленников, поддерживающих левые взгляды. Основная часть русской буржуазии испытывала недоверие к политическим общественным организациям, предпочтя жить в привычных для них условиях собственных корпоративных структур.

Центральный комитет

Структура центрального комитета прогрессивной партии была представлена 39 членами. В число входили: 29 потомственных дворян, 9 почетных граждан, отношение одного члена центрального комитета к какому-либо сословию неизвестно. Девять членов ЦК из числа дворян относились к высшей знати и имели высокие дворянские титулы. Причем четверо являлись придворными чинами.

Восемь дворян были государственными советниками – тайными, действительными, статскими. Четырнадцать дворян — крупные землевладельцы. Двенадцать членов центрального комитета партии имели тесные связи в торгово-промышленных и финансовых кругах. Из вышеперечисленного следует, что в руководстве основными руководящими элементами были крупные помещики и капиталисты.

Прогрессисты и Первая мировая война

Наиболее активная деятельность прогрессивной партии связана с годами Первой мировой войны. Знаковым для них стало заседание IV Думы в июле 1914 года. На ней они заявили о своей безоговорочной поддержке царского правительства, призвав вести войну до полной победы. Активно поддержали военные кредиты, принимали деятельное участие в особых совещаниях, созданных правительством царской России в 1915 году по линии обороны, топлива, перевозкам и продовольствию.

Прогрессивный блок в IV Думе

Самое активное участие партия прогрессистов приняла в создании в IV Думе так называемого прогрессивного блока. Он был образован в августе 1915 года. В него входили в основном представители либералов, а также умеренно правые думские силы. Блок включал в себя членов от партий прогрессистов, октябристов, кадетов и русских националистов.

Заручившись, благодаря своему активному поведению, широкой поддержкой различных организаций, фракция партии прогрессистов в Думе начала более решительно отстаивать свои позиции. Так, на собрании прогрессивного блока в августе 1915 года один из ее лидеров И. М. Ефремов — глава думской фракции, заявил о том, что в случае роспуска Думы (который произошел в начале сентября того года) стороны, входящие в блок, должны договориться о методах борьбы с правительством Российской империи.

Программа прогрессивного блока

Принятая с подачи прогрессистов программа блока предлагала:

- добиться амнистии заключенных, привлеченных к ответственности за политические и религиозные взгляды;

- осуществить более полное уравнение крестьян в правах, а также национальных меньшинств;

- предоставить полную автономию Польше;

- исключить репрессивные действия в отношении печатных органов «Малороссии»;

- восстановить деятельность профсоюзов;

- существенно увеличить права местного самоуправления.

В последующем, с учетом обострения политической обстановки в 1916 и в начале 1917 года, прогрессисты начали более решительно отстаивает свои идеи в политической жизни России.

Ликвидация партии прогрессистов

Февральская революция 1917 года сняла имеющиеся к тому времени разногласия между либеральными партиями. Они оказались неактуальными. В это время основной движущей партийной силой России стали кадеты. Вокруг них начали консолидироваться все остальные либеральные силы. В эту партию перешла значительная часть прогрессистов.

В их числе оказался и бывший лидер – Александр Иванович Коновалов. В созданном Временном правительстве в марте 1917 года он занял пост министра торговли и промышленности.

Некоторыми членами партии предпринимались попытки сохранить ее как самостоятельную структуру. В этих целях в период с марта по апрель 1917 года они переименовали ее в радикально-демократическую, объявив программными целями создание федеративной демократической республики с президентской формой правления. Ее лидерами стали И. Н. Ефремов и профессор Д. П. Рузский.

Датой роспуска прогрессивной партии принято считать март 1917 года.

Источник: 24simba.ru