У многих неопытных пользователей проблемы в Linux начинаются уже с того, чтобы установить ОС. Обычно фанаты «пингвиньей» системы утверждают, что нет ничего проще, чем сделать это. Но тут есть свои нюансы.

Установщики Ubuntu, Mint или Fedora могут в автоматическом режиме поместить новую систему рядом с Windows, сохранив все данные. Но менее «отполированные» дистрибутивы вполне способны озадачить новичка всякими «разделами», «разбивками диска», «суперпользователями» и «точками монтирования». Причём никаких пояснений и комментариев система давать не будет.

Неопытный пользователь запросто может по неосторожности стереть с диска документы, файлы и фото и после установки обнаружить, что на компьютере осталась одна только голая Linux.

А в особо продвинутых дистрибутивах вроде Arch установка вообще осуществляется через командную строку и без руководства выполнить её становится весьма проблематично.

«Арчеводы», впрочем, даже находят в этом повод для гордости.

Почему стоит перейти на линукс прямо сейчас | Топ 5 причин перейти с Windows на Linux

Помимо прочего, установщики многих дистрибутивов полны всяких мелких проблем, которые постоянно портят жизнь. Скажем, если вы выбрали кириллическую раскладку в том же Manjaro, то перейти на английскую становится просто невозможно.

И после завершения установки и перезагрузки вы обнаружите, что не можете ввести свой только что заданный пароль пользователя, потому что для этого нужна латиница. Это чрезвычайно раздражает.

Решение. Использовать самые популярные и простые дистрибутивы: Ubuntu, Mint, Fedora, openSUSE или Debian. Прочитать руководство по установке Linux, перед тем как что‑то делать со своим компьютером. Не забывать про бэкапы данных.

2. Большое количество дистрибутивов

Изображение: distrowatch.com

Windows существует в двух ипостасях: Home и Pro. macOS вообще едина и неделима. Поэтому выбор делать просто.

Linux же делится на десятки и сотни самых разных дистрибутивов — всего их насчитывается уже более 700. И решить, какой из них устанавливать, — задачка ещё та.

Спорить, чей именно дистрибутив лучше, — излюбленное занятие фанатов этой ОС.

Новичок, решивший установить Linux, может запросто запутаться. Кроме того, выбрав какой‑нибудь экзотический дистрибутив со множеством скрытых проблем, можно навсегда отбить себе желание пользоваться Linux в дальнейшем.

Вдобавок дистрибутивы часто бывают несовместимы друг с другом и ваша любимая программа в новой системе может запросто отказаться работать.

И наконец, подобное разнообразие приводит к тому, что разработчики распыляют усилия. Вместо того чтобы совместными стараниями доводить до ума самые популярные решения, каждый стремится собрать свою собственную Linux «с нескучными обоями», только плодя фрагментацию.

Решение. То же, что и в пункте один. Использовать только самые популярные и простые дистрибутивы: Ubuntu, Mint, Fedora, openSUSE или Debian. Не переходить на малораспространённые и экзотические варианты, потому что их поддержка и совместимость сильно уступают упомянутым мастодонтам из «большой пятёрки».

7 лучших LINUX программ, которыми я пользуюсь!

3. Отсутствие универсального источника программ

Изображение: distrowatch.com

Для Linux создано много самого разнообразного ПО. И устанавливается оно тоже по‑разному.

Большинство нужных приложений скачать довольно просто: откройте магазин, выберите нужное и нажмите «Установить». Но иногда подходящего ПО в репозитории не оказывается, и тогда начинаются приключения.

Одни программы устанавливаются в формате Snap‑пакетов, другие — в AppImage, третьи — в Flatpak, причём всё это безобразие мирно соседствует в одном дистрибутиве. Такой ассортимент форматов приводит к тому, что вся система засоряется лишними файлами и даже самые простые приложения начинают занимать неприлично много места.

А уж если нужная вам программа поставляется под ваш дистрибутив только в виде исходных кодов, то её приходится собирать вручную, что довольно сложно для новичка.

Особенно если автор ПО не снабдил своё детище пошаговой инструкцией.

И наконец, если вы хотите подключить к своему дистрибутиву репозиторий какой‑то программы, то при обновлении системы он запросто может перестать быть совместимым. Установить на Linux какой‑то специфический старый софт — задачка ещё та.

Решение. К сожалению, с этим безобразием придётся смириться. Ну или перейти на Arch — в нём даже редкий софт скачивается через обширный репозиторий AUR и установка хоть как‑то стандартизирована. Впрочем, здесь полно других заморочек.

4. Чёрный экран смерти

Изображение: Wikimedia Commons

Фанаты Linux очень гордятся, что в их системе нет синих экранов смерти, как в какой‑нибудь Windows. При этом они деликатно умалчивают про «чёрные экраны смерти» и «панику ядра».

Проявляется проблема так: вы установили систему, перезагрузились, и хоп — чёрный экран и мигающий курсор в уголке, на нажатия клавиш никакой реакции.

В случае «паники ядра» же система по крайней мере выдаст какой‑нибудь малопонятный текст, который можно будет погуглить, если вы успеете его записать. Никаких удобств вроде QR‑кодов с содержимым ошибки, как в Windows 10, не предусмотрено.

Решение. В отличии от BSоD в Windows, чёрный экран Linux, как правило, «вешает» систему не совсем намертво — остаётся возможность вызвать консоль и что‑то сделать с ОС. Впрочем, в большинстве случаев намного проще бывает банально переустановить дистрибутив, возродив данные из бэкапа. Так что повторим: не забывайте о резервном копировании.

5. Отсутствие клиента Google Drive

Изображение: distrowatch.com

Мелочь, но раздражает. Казалось бы, Google очень любит Linux. Сотрудники компании работают в собственной операционной системе gLinux, основанной на Debian. Детище корпорации — Chrome OS — создавалось на базе Gentoo Linux. Серверы Google тоже используют Linux.

Тем не менее если открыть Google Drive, то вам предложат скачать клиент либо для Windows, либо для macOS. Это печально.

Решение. Если вы введёте в настройках системы данные вашего аккаунта, в большинстве дистрибутивов с GNOME и KDE Google Drive появится прямо на панели вашего файлового менеджера и будет отлично работать.

Единственное но: для редактирования содержимого облачного хранилища понадобится подключение к интернету — поработать без Сети и потом синхронизироваться не получится. Тем, кому это не подходит, придётся переходить на Dropbox, MEGA и прочие сервисы с клиентами для Linux.

6. Отсутствие унифицированного интерфейса

Изображение: distrowatch.com

В отличие от Windows и macOS, где интерфейс системы всегда одинаков, в Linux его можно чрезвычайно гибко кастомизировать через так называемые оболочки, или среды рабочего стола. Подобрав нужную среду, можно сделать ОС быстрой и минималистичной либо многофункциональной и навороченной — как пожелаете.

К сожалению, для неопытных пользователей это достоинство оборачивается очередным недостатком.

Во‑первых, из‑за такого разнообразия становится тяжело объяснить, что и как сделать, чтобы достичь желаемого результата. Если у вас GNOME, а у вашего друга KDE, вы можете сколько угодно посылать ему скриншоты и записи со своего экрана — воспроизвести ваши действия он не сможет.

Разработчики интерфейсов в Linux оформляют настройки, системные меню и панели кто во что горазд, и ждать некой общей логики от разных графических сред не приходится.

Во‑вторых, из‑за разнообразия интерфейсов программы, разработанные для одной графической среды, в другой оболочке будут смотреться как монстры Франкенштейна.

Попробуйте запустить приложение из KDE‑дистрибутивов в какой‑нибудь GNOME или XFCE, и вам быстро станет нехорошо от одного взгляда на экран. Выглядит это как программа времён Windows 95 в Windows 11 — работает, но глазам больно.

Решение. Дизайнерам и людям с обострённым чувством прекрасного лучше не рисковать и продолжать пользоваться macOS. Если же желание перейти на Linux пересиливает, стоит установить систему с максимально «вылизанным» интерфейсом вроде Linux Mint с Cinnamon или Kubuntu с KDE и не запускать на ней программы, разработанные для других графических сред.

7. Проблемы с гибернацией

Изображение: distrowatch.com

Гибернация — режим, в котором компьютер сохраняет содержимое своей оперативной памяти на жёсткий диск и отключается. Это отличная штука, которая позволяет сделать включение и выключение системы реально быстрыми.

К сожалению, в подавляющем большинстве дистрибутивов Linux с гибернацией исторически имеются проблемы: она как бы есть, но при этом либо недоступна, либо не работает как надо.

Решение. Включить гибернацию в Linux всё-таки можно, но для этого придётся попотеть. Соответствующие инструкции есть в интернете. А если вы обладатель системы с GNOME, нужно будет также установить специальное расширение.

8. Нехватка игр

Изображение: distrowatch.com

Любителям компьютерного гейминга Linux порекомендовать сложно. Из‑за малой распространённости системы разработчики игр зачастую предпочитают не портировать свои продукты на Linux, потому что небезосновательно считают, что процесс всё равно не окупится. Так что огромное количество новых тайтлов проходит мимо.

Решение. Проблемы с играми постепенно решаются, и вполне возможно, что в будущем эта ОС станет вполне неплохой геймерской платформой. Так, новый Steam Deck от Valve работает на модифицированном Arch с технологией Proton, которая позволяет запускать большинство Windows‑игр на Linux.

Аналогичные функции выполняют инструменты вроде Lutris и PlayOnLinux. Steam в большинстве дистрибутивов тоже доступен для загрузки прямо из магазина приложений.

9. Наличие множества бесполезных программ

Изображение: distrowatch.com

Если вы скачаете и установите какой‑нибудь Linux Mint, Ubuntu или openSUSE, то после загрузки системы вас встретит меню, полное самых разнообразных значков. И далеко не все предустановленные приложения будут вам полезны.

Зачем нужен Calc, если вы не работаете с таблицами? К чему встраивать в дистрибутив редакторы формул и систему управления базами данных, если вы хотите использовать машину только для сёрфинга в интернете и время от времени запускать видеоигры?

Наконец, почему создатели дистрибутивов продолжают с завидным упорством встраивать в ОС имейл‑клиенты, если большинство людей проверяет почту в браузере?

Другая проблема — наличие в магазинах приложений Linux значительного количества абсолютно бесполезных приложений. Старые текстовые редакторы, которые не обновлялись годами, сотни вариантов судоку, малопонятные глючные инди‑игры, в которые никто не играет…

Абсолютно неясно, зачем забивать репозитории таким количеством дурацкого мусора.

Решение. К счастью, в Linux практически все предустановленные приложения можно удалить одним щелчком. В отличие от Windows, где, к слову, это сделать несколько труднее.

Преимущество Linux — наличие так называемых минималистичных инсталляций. Поставьте соответствующую галочку при установке дистрибутива, и получите «голую» систему, где нет ничего, кроме браузера, а всё нужное легко докачать самостоятельно.

Что касается старого неподдерживаемого софта в репозиториях… Что ж, придётся обращать внимание на даты обновлений пакетов и тщательнее смотреть, что вы устанавливаете.

10. Отсутствие нужного программного обеспечения

Изображение: linuxmint.com

Пожалуй, главнейшим препятствием, которое удерживает пользователей от перехода на Linux, является нехватка специализированных профессиональных приложений для работы. К примеру, того же пакета от Adobe — Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Premier, а также Microsoft Office, Final Cut, Wondershare Filmora и много чего ещё.

У всех этих программ есть бесплатные Linux‑альтернативы, но, как правило, они уступают конкурентам по своим возможностям. Кроме того, освоить интерфейс нового инструмента и переучиться даже для профессионала зачастую становится слишком долгим, энергозатратным и неблагодарным занятием.

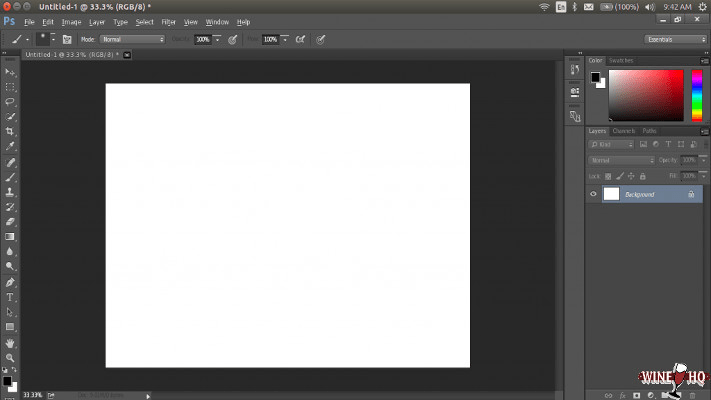

Решение. Если альтернативные программы вроде GIMP, Krita, Inkscape и OpenShot вам не подходят и без продукции Adobe и Microsoft не обойтись, есть два варианта. Первый — запускать нужный софт через приложение Wine. Второй — установить Windows в VirtualBox. Правда, оба способа довольно требовательны к ресурсам компьютера.

11. Проблемы с драйверами

Изображение: distrowatch.com

С более‑менее популярными «железками» Linux взаимодействует не хуже, чем Windows. В большинстве случаев даже ничего настраивать не надо — достаточно подключить нужную периферию, и она сама заработает. Если же этого не случилось, надо открыть «Менеджер драйверов» (или его аналог в вашем дистрибутиве), ввести пароль администратора и подождать, пока система сама всё скачает и установит.

Но вот если вы гордый обладатель какого‑то редкого или старого и неподдерживаемого оборудования, вас ждут долгие часы увлекательного чтения руководств и работы с терминалом. В особо запущенных случаях драйверы приходится компилировать самостоятельно из архива с исходными кодами.

Для заядлых фанатов Linux это развлечение, своего рода спорт. Очевидно, что такие ребята просто не наигрались в своё время с конструкторами.

Но пользователям, которые просто хотят заставить свой старый десятилетний принтер работать, эти забавы вряд ли будут близки.

Решение. Перед тем как приобретать какое‑то новое оборудование, погуглите, насколько хорошо оно сочетается с Linux.

12. Частое использование терминала

Изображение: distrowatch.com

Современные дистрибутивы Linux стали намного дружелюбнее к неопытным пользователям, чем 15 лет назад. Но работа в командной строке или терминале по‑прежнему остаётся визитной карточкой операционной системы.

Отчасти это полезно. Бывает так, что в ОС что‑то не работает и вы находите решение на каком‑нибудь форуме о Linux вроде Ask Ubuntu. В Windows вам пришлось бы долго блуждать по меню и настройкам, а здесь достаточно открыть терминал, ввести найденные команды — и всё внезапно чинится.

Но эта же особенность иногда перерастает в проблему. Если разумных инструкций на тот или иной случай найти не удалось, неопытный пользователь остаётся один на один с терминалом и, естественно, не может починить систему даже методом тыка.

Особо пикантной ситуация становится, если какие‑то настройки в графическом интерфейсе дистрибутива просто недоступны и их можно менять только в терминале, до чего ещё предстоит додуматься.

Кроме того, если новичок по неосторожности скопирует себе в терминал какую‑нибудь опасную команду, подсунутую ему ради шутки, то запросто может отформатировать диск или сделать ещё что‑то подобное.

Решение. Внимательно читать расшифровки команд, которые вы вводите в терминал.

- 7 функций, которые Windows 10 позаимствовала у Linux

- 10 лучших игр для Linux, которые можно скачать бесплатно

- 10 заблуждений о Linux, в которые давно пора перестать верить

Источник: lifehacker.ru

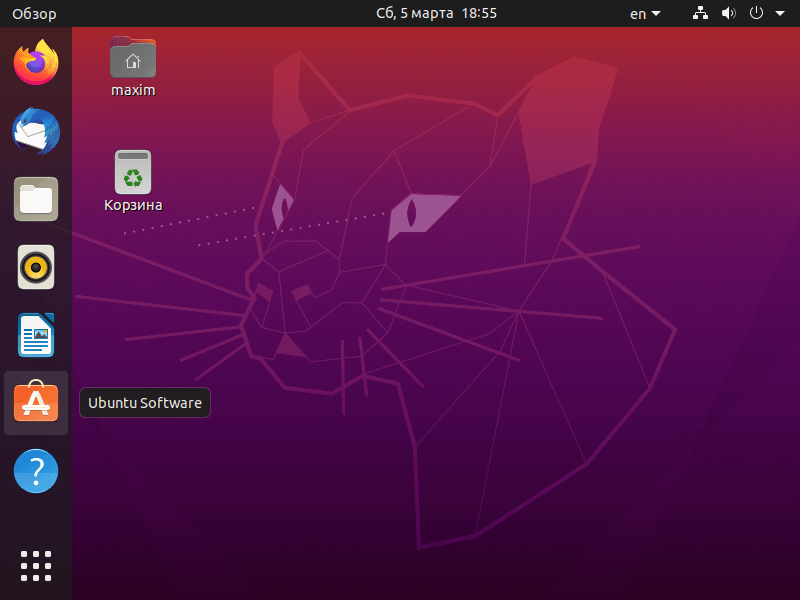

Чем будем замещать

Если вас беспокоит вопрос импортозамещения софта, этот текст может ответить на некоторые вопросы. В предыдущих сериях мы уже заместили операционную систему на Ubuntu — это дружелюбная сборка Linux, которую легко установить и которой понятно как пользоваться без дополнительных разъяснений. Теперь посмотрим, что там с софтом.

Чтобы скачать программы на Ubuntu, зайдите в приложение Ubuntu Software — это магазин приложений. Некоторые программы также можно скачать с официальных сайтов.

Мы не включали в эту подборку онлайн-сервисы, потому что они работают в любой операционной системе, и единственное, что для них нужно, — это браузер. В этом и преимущество онлайн-сервисов перед обычными программами — их можно использовать на любом компьютере.

Браузер

Сейчас половину всей работы можно сделать через браузер, поэтому начнём с него. Вот список браузеров, которые точно подойдут для комфортной работы в Linux:

Chrome — браузер Google, который работает почти на любой операционной системе.

Chromium — проект с открытым исходным кодом, на основе которого и сделан Chrome. Умеет почти всё то же самое, что и Chrome, единственное заметное отличие — браузер не умеет работать с некоторыми встроенными аудио- и видеофайлами.

Firefox — браузер со своим движком Quantum. Поддерживает расширения и особое внимание уделяет приватности пользователей. Он изначально будет установлен в Ubuntu, специально ставить его не нужно.

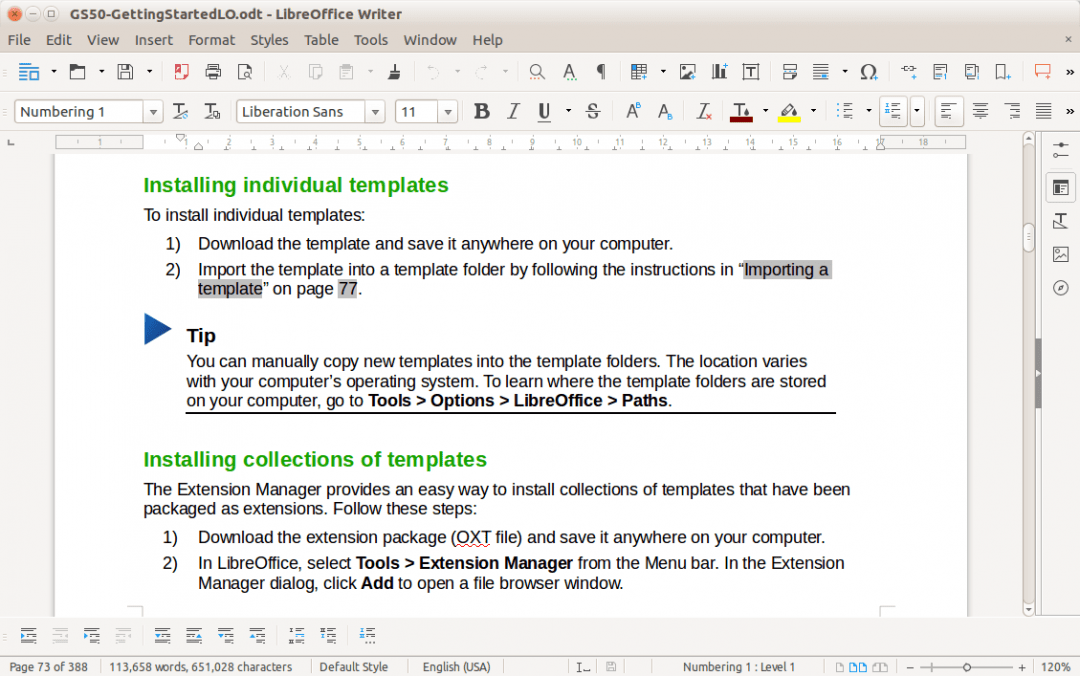

Документы, электронные таблицы и презентации

Если нужно что-то более надёжное, чем онлайн-редакторы текстов, можно поставить LibreOffice — бесплатный софт для работы с документами. В нём есть полная поддержка привычных форматов Word, Excel и PowerPoint и интерфейс от «Офиса» конца девяностых годов. Это, кстати, может быть привычнее и приятнее, чем новомодный интерфейс «Офиса», который стали внедрять в нулевых.

Минус: LibreOffice не поддерживает макросы Excel. Но если макросы не нужны, то со всем остальным LibreOffice справится без проблем.

LibreOffice уже установлен в сборке Ubuntu, поэтому дополнительно скачивать и устанавливать его не нужно.

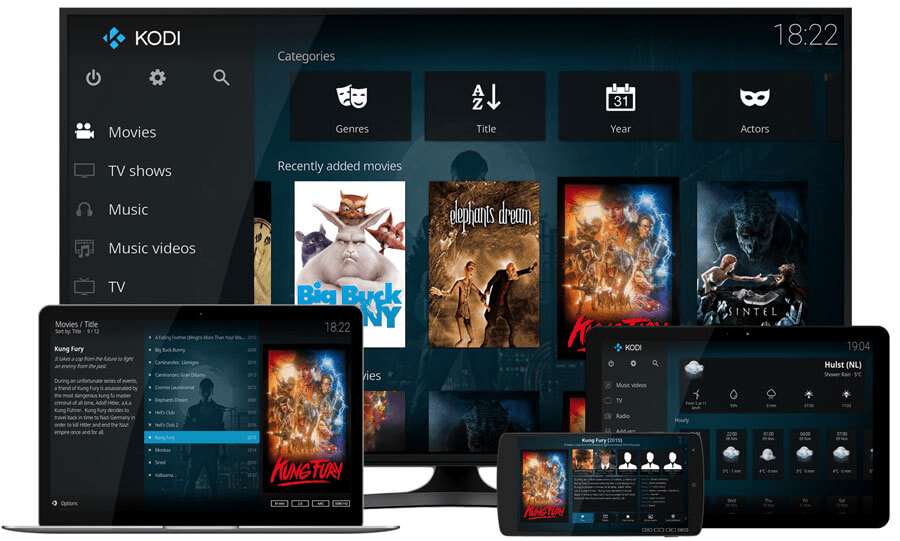

Музыка и видео

Kodi — медиакомбайн для организации домашнего кинотеатра, прослушивания музыки и просмотра онлайн-сервисов. Работает на всех платформах, настраивается как угодно и постоянно обновляется.

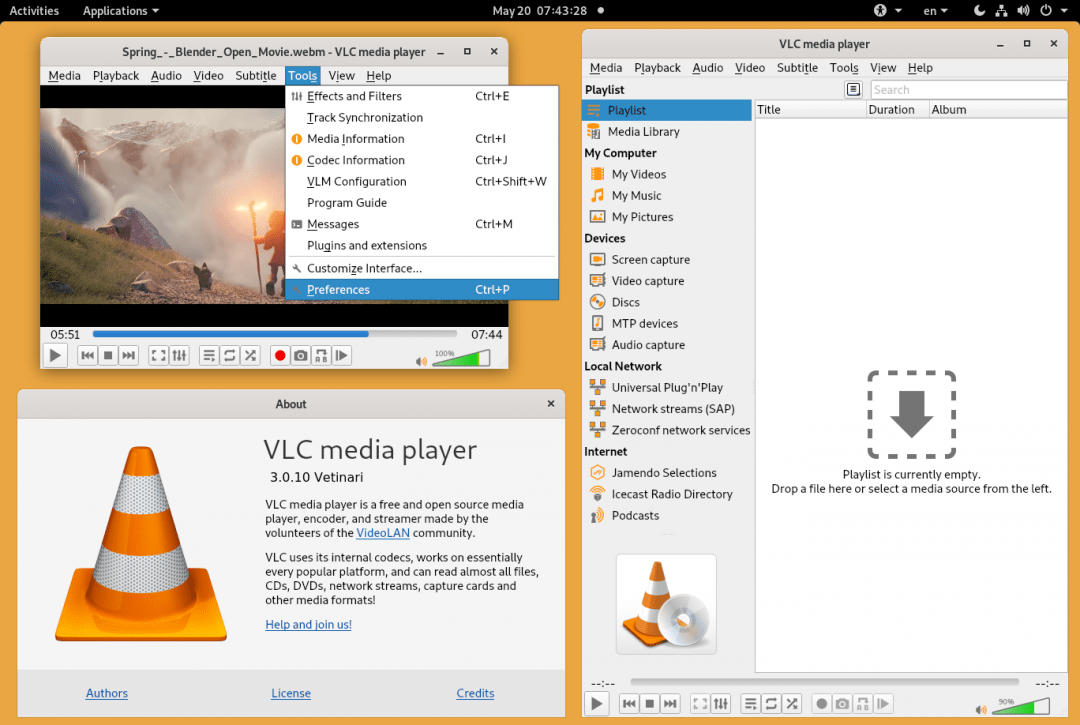

VLC media player — если нужен не комбайн, а простой медиаплеер с поддержкой большинства кодеков и форматов. Этот же софт традиционно используется на Windows и MacOS для воспроизведения экзотических медиафайлов.

Мессенджер

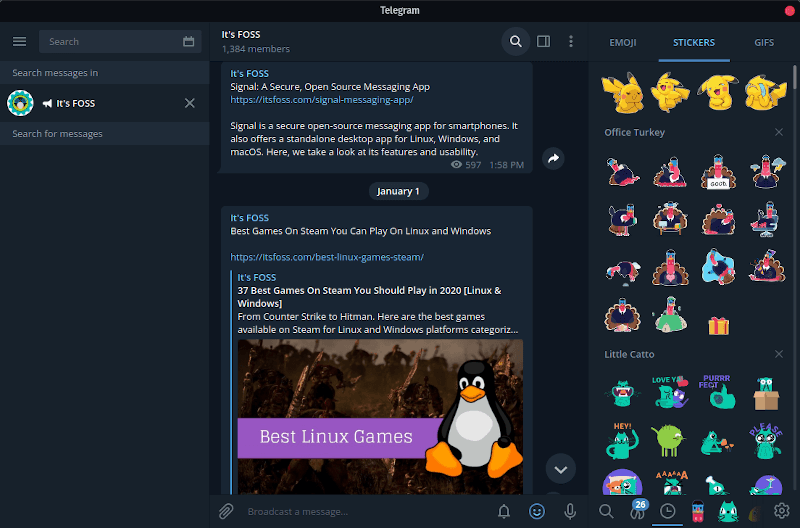

Десктопных мессенджеров в принципе не так много на всех платформах, и у большинства из них есть версия для Linux:

Программирование

Для тех разработчиков, кто не привязан к конкретной платформе, при переходе на Linux не поменяется вообще почти ничего — весь софт доступен и здесь. Вот набор навскидку:

Компиляторы для всех популярных языков программирования тоже есть для Linux, поэтому здесь переход будет простым.

Фотографии, вёрстка, дизайн

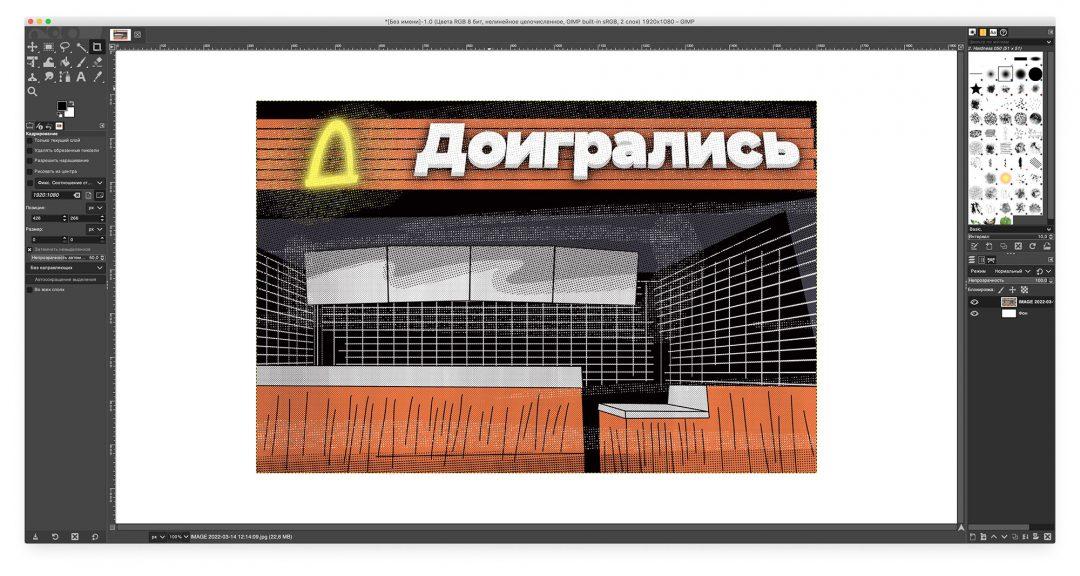

В Linux есть три программы, которые традиционно используются на замену программам Adobe Photoshop, Illustrator и Indesign: это GIMP, Inkscape и Scribus. Все они в разной степени отстают по возможностям и удобству от программ Adobe, но работать в них можно (если необходимо).

Видео и звук

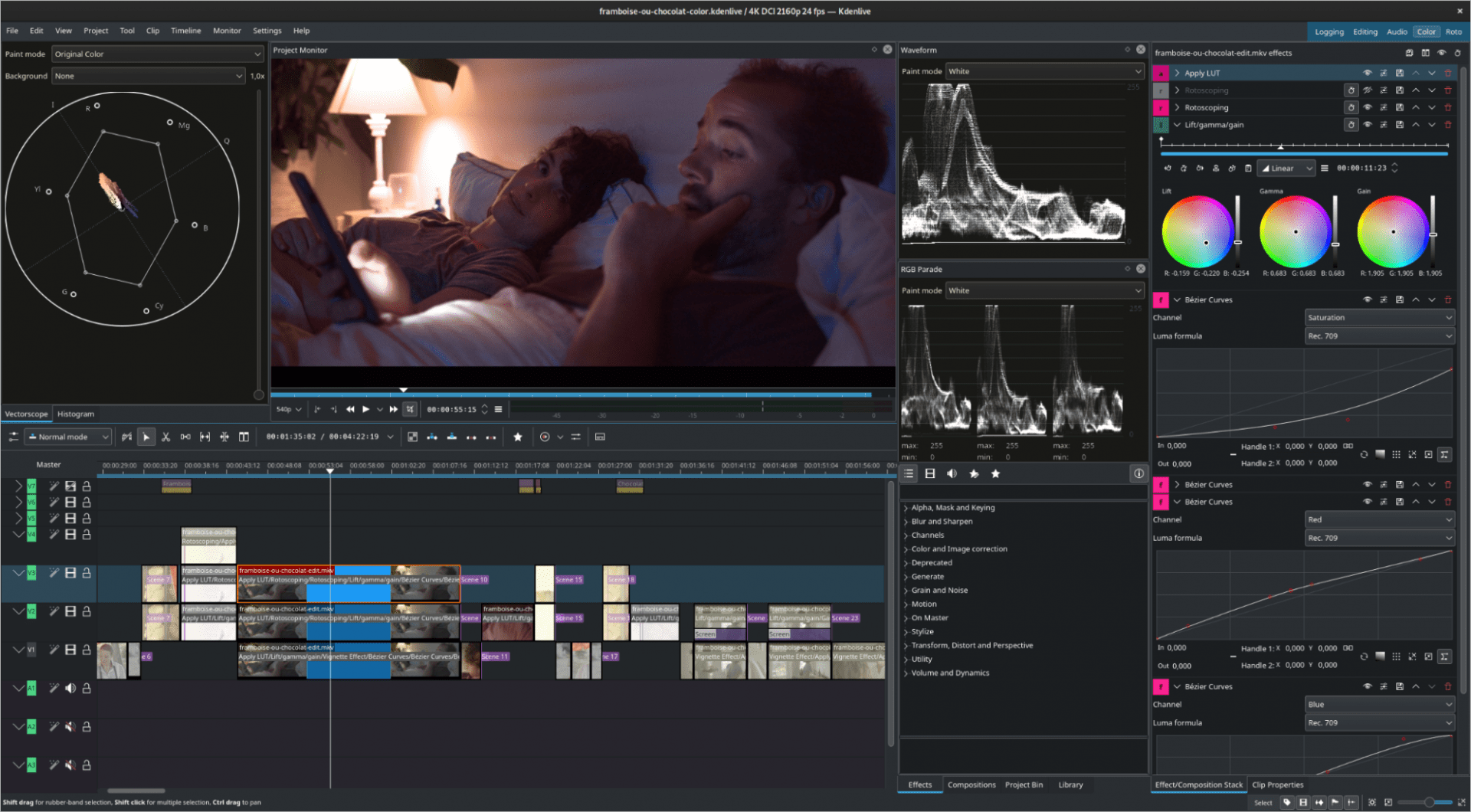

Kdenlive — видеоредактор, в котором можно сделать любой монтаж видео, цветокоррекцию, наложить дополнительный звук, добавить спецэффекты и сохранить в нужный формат.

Также на Linux есть Davinci Resolve в бесплатной базовой версии. Если вы давинчевод, для вас ничего не изменится.

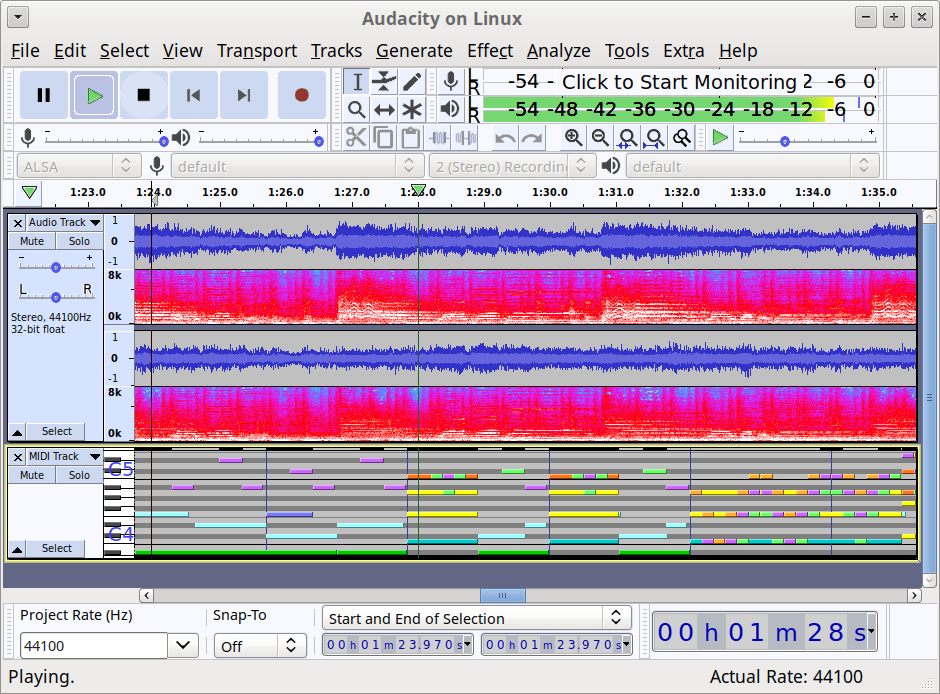

LMMS — полноценная звуковая рабочая станция для аранжировки и сведения музыки, похожа на Logic и Reaper. Ничего экстраординарного. Если знаете, как пользоваться такими программами в принципе, вам ничто не помешает освоить LMMS.

Audacity — классический редактор аудио, простой, надёжный и с поддержкой множества фильтров, дорожек и эффектов. В последнее время были сообщения о том, что это malware — то есть программа содержит вредоносные компоненты. Мы не столкнулись с вредоносным поведением, но вы наблюдайте.

Программы, которая мне нужна, нет в списке. Что мне делать?

Варианта два: искать самому на официальных сайтах и форумах или заменить её каким-то аналогом.

Дело в том, что большинство разработчиков специализированного ПО, например 1C или Autodesk, не делают отдельных версий для Linux или вообще ориентируются только на одну операционную систему. В этом случае единственный выход — искать альтернативу. Такова боль всех пользователей Linux.

Ещё один вариант — использовать эмулятор Wine. Он позволяет запускать Windows-приложения в Linux, но есть проблема: не все приложения работают в эмуляторе и не все работают без ошибок, почти во всех будет снижена производительность. Но если альтернатив совсем нет, а работать надо, то Wine — вполне рабочий выход из ситуации.

Что дальше

Следующий шаг — создание собственной цифровой крепости: резервное копирование, собственные сайты, запуск форумов и почтовых серверов. Когда начинаешь строить цифровой суверенитет, бывает трудно остановиться.

Рекламный блок «Яндекс Практикума»

Этот рекламный блок сообщает, что после обучения в «Яндекс Практикуме» вы можете получить высокооплачиваемую работу разработчика, тестировщика, аналитика, менеджера и дата-сайентиста.

Получите ИТ-профессию

В «Яндекс Практикуме» можно стать разработчиком, тестировщиком, аналитиком и менеджером цифровых продуктов. Первая часть обучения всегда бесплатная, чтобы попробовать и найти то, что вам по душе. Дальше — программы трудоустройства.

Источник: thecode.media

Что есть в Linux, но нет в Windows

В связи с тем, что легально получить лицензию на операционную систему Windows 10/11 сейчас сложно, многие пользователи интересуются переходом с Windows на Linux, что выглядит вполне логично. Рассмотрим то, что есть в Linux и чего нет в Windows.

Что есть в Linux, но нет в Windows

Получение программ

Любая современная сборка Linux содержит встроенный репозиторий со всем необходимым софтом. Установка проходит буквально в пару кликов мыши или в пару консольных команд. В Windows тоже есть Microsoft Store, но он оставляет желать лучшего — помимо медленной работы и низкой скорости, в нем очень мало программ. Поэтому «виндузятнику» нужно будет ходить на сайты, чтобы скачать весь нужный софт.

Вывод: установка программ в Linux проще, чем в Windows.

Стоимость программ

В Linux подавляющее большинство программ бесплатные, а вот основной софт (офисный пакет, графический редактор) к Windows уже стоит денег. Чтобы подобрать альтернативные и бесплатные программы под Windows нужно потратить время, в Linux же не так много программ и с большей вероятностью все нужное уже идет бесплатным. Говорят, что если бы Linux был бы таким же популярным, как «окна», то стоимость софта была бы примерно одинаковой.

Вывод: Под Windows популярный софт платный, под Linux нет.

Обновления

Даже если в Windows вы отложите обновление, то это не означает, что следующее включение компьютера пройдет без ожидания на их установку. Windows решает за вас, когда системе делать свои дела, а Linux более лоялен к пользователю. Юзер сам решает, когда ему обновить операционную систему и перезагрузить компьютер.

Вывод: Обновления в Linux понятнее пользователю, что в «виндах».

Настраиваемый интерфейс

В Windows не так много настроек, которые связаны с внешним видом и дизайном, а вот Linux можно настроить под себя, как угодно. Существуют различные надстройки под Linux, где пользователь может подстроить под себя практически любое окно, создать любые меню и виджеты. Притом, глубокая кастомизация не будет потреблять много ресурсов компьютера.

Вывод: Линуксоид может создать свой собственный дизайн системы, а пользователь Windows нет.

Прозрачность работы компьютера

В Windows происходят тысячи различных процессов, которые непонятны пользователю. Даже если он будет копаться, то вряд ли сможет понять, что происходит в системе, куда и какие данные она отправляет — подобные соединения всегда зашифрованы. В Linux можно посмотреть абсолютно любой процесс, а также какие данные и куда система отправляет в данный момент. «Окна» следят за юзером с помощью телеметрии, а в Linux если она и есть в сборке, то ее легко можно отключить.

Вывод: Как бы это странно не звучало, но Linux проще, чем Windows в плане прозрачности работы.

Будет интересно, читайте далее:

Источник: dzen.ru