Первоначально работа земского союза велась в тылу, он занимался эвакуацией раненых, формированием санитарных поездов (в 1914-17 на 75 таких поездах земского союза перевезено 2,5 миллиона человек), созданием госпиталей и других медицинских учреждений, обучением и наймом медицинского персонала, закупкой медикаментов, в основном за границей (на сумму 18,5 миллионов рублей к апрелю 1917), и перевязочных материалов, устройством центрального инвентарного и аптечного складов, приобретением белья и тёплой одежды для раненых. В 1915 году земский союз получил доступ в район военных действий и стал открывать там полевые госпитали, лазареты, питательные пункты, бани, прачечные, организовывать санитарно-транспортные и дезинфекционные отряды, а также оказывать помощь беженцам, закупать продовольствие для армии, заготовлять и перерабатывать кожевенное сырьё, обеспечивать армию палатками, противогазными масками, полушубками, валенками, обозным снаряжением. В июле 1915 земский союз совместно с Союзом городов создал Земгор. К выполнению заказов земский союз привлекал предприятия мелкой и кустарной промышленности, а также открывал собственные промышленные предприятия (наиболее крупные — палаточная мастерская, завод санитарной техники и автомобильно-ремонтный завод в Москве).

Программа «Земский доктор». Мой опыт.

К концу 1916 в ведении земского союза находилось 7728 различных учреждений, 4,1 тысяч из них действовали на фронте. К августу 1917 земский союз располагал 2824 тыловыми и полевыми госпиталями, при его посредничестве или на его собственных предприятиях изготовлено 202 миллиона различных предметов интендантского снабжения. Специальная комиссия при земском союзе приобрела в США 3 миллиона пар сапог и около 1,7 тысяч пар ботинок. В 1914-17 земский союз издавал журнал «Известия Главного комитета Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам».

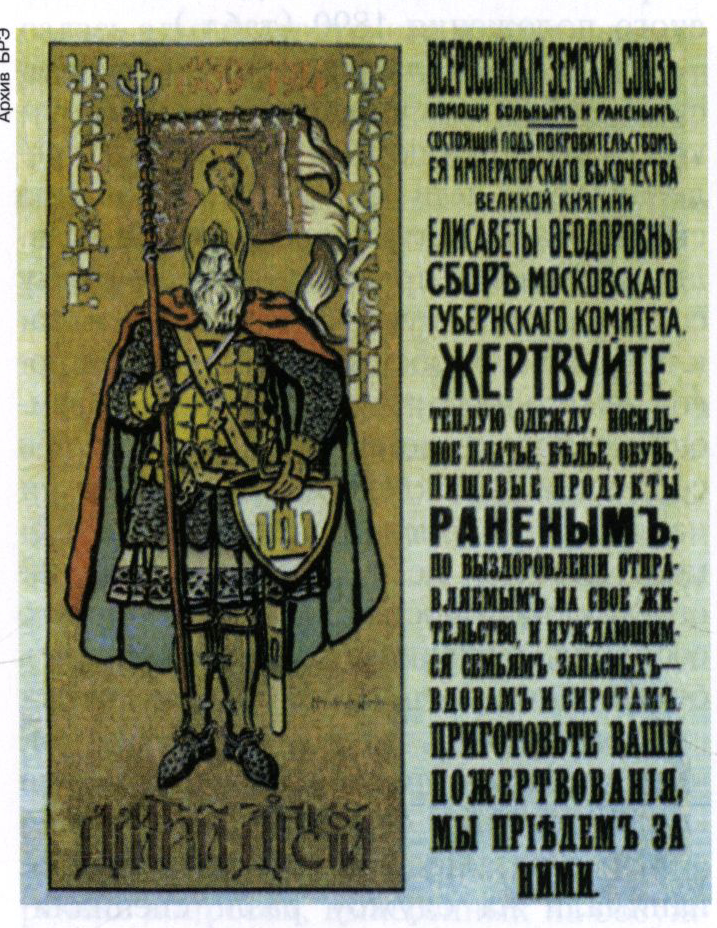

«Жертвуйте жертвам войны. Всероссийский земский союз помощи больным и раненым». Агитационный плакат. Художник К. А. Коровин. 1914.

В области политики руководство земского союза критиковало правительство, поддерживало программу «Прогрессивного блока», участвовало в земских съездах, которые выступили с требованиями создать «правительство доверия» (сентябрь 1915), а затем — правительство, ответственное перед Государственной думой (декабрь 1916). После Февральской революции 1917 видные деятели земского союза вошли в состав Временного правительства. В июне 1917 земский союз получил право создавать фабрично-заводские, кредитные и торговые предприятия, открывать учебные и просветительные учреждения.

Декретом СНК РСФСР от 2З.12.1917 (5.1.1918) предприятия и учреждения земского союза национализированы, прежний состав Главного комитета земского союза распущен, в него вошли представители ВЦИК, фронтовых организаций земского союза, ряда государственных ведомств и организаций рабочих и служащих. В 1918 декретами СНК РСФСР от 13 апреля, 18 и 20 июля химические и химико-фармацевтические предприятия земского союза подчинены Наркомату финансов, прочие производственные предприятия и склады — ВСНХ, лечебные и медико-санитарные учреждения — Наркомату здравоохранения. Земский союз прекратил свою деятельность в начале 1919 года.

Расширение программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Председатели (главноуполномоченные) Главного комитета земского союза: князь Г. Е. Львов (июль/август 1914 — март 1917), С. М. Леонтьев (временный заместитель; март 1917), Н. Н. Хмелёв (исполняющий обязанности; апрель — октябрь 1917), Д. М. Щепкин (октябрь — декабрь 1917).

С 1918 в Феодосии и Екатеринодаре (ныне Краснодар), занятых войсками Белого движения, действовал временный Главный комитет земского союза, в 1919 в Константинополе он преобразован в постоянный (действовал до конца 1920-х годов; председатель — А. С. Хрипунов). В этот период земский союз преимущественно занимался оказанием помощи русским эмигрантам в странах Балканского полуострова. Ряд деятелей земского союза вошёл в состав Российского земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей, находившегося в Париже.

Лит.: Дякин В. С. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны (1914-1917). Л., 1967; Асташов А. Б. Союзы земств и городов и помощь раненым в первую мировую войну // Отечественная история. 1992. №6; Шевырин В. М. Власть и общественные организации в России (1914-1917): Аналитический обзор. М., 200З.

Источник: knowledge.su

Земский и городской союзы кратко

ЗЕ́МСКИЙ СОЮ́З (Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам), одна из крупнейших обществ. организаций, занимавшихся (наряду с правительством) оказанием мед. помощи, устройством беженцев и снабжавших армию медикаментами, перевязочными материалами и пр. в 1-ю мировую войну. Образован 30.7(12.8).1914 губернскими земствами на Всерос. съезде их представителей в Москве.

Действовал под патронажем вел. кн. Елизаветы Фёдоровны . Распорядит. органом З. с. являлось Собрание уполномоченных губернских земств, на котором избирались Гл. к-т З. с. (входили Н. И. Гучков , И. А. Коншин, Н. С. Лопухин, С. Н. Маслов, В. А. Мусин-Пушкин и др.) и его председатель.

Гл. к-т исполнял постановления Собрания уполномоченных, принимал оперативные решения, его члены возглавляли отделы З. с. (39 отделов к янв. 1917: эвакуации раненых, медико-санитарный, по сбору пожертвований и др., а также мед. совет).

Местными органами З. с. были губернские и уездные земские комитеты, а также фронтовые комитеты (Сев., Зап., Юго-Зап., Румынского фронтов). Бюджет З. с. формировался за счёт отчислений земств; гос. кредитов и субсидий (ок. 265,5 млн. руб. к сер. 1916); пожертвований учреждений и частных лиц (14 млн. руб.). З. с. входил в состав Рос. об-ва Красного Креста, сохраняя при этом самостоятельность в финансовых и внутр. делах.

В июле-августе 1914 года были созданы Всероссийский земской союз и Всероссийский союз городов. Они сыграли важную роль в организации лечения и эвакуации раненых и больных в годы I мировой войны.

Создание

В июле 1914 года Российская империя вступила в I мировую войну. В этот период наблюдался патриотический подъем в русском обществе. В первые же дни войны люди стали жертвовать деньги на потребности армии, организовывать сборы для раненых, оказывать посильную помощь солдатским семьям.

Война объединила и разрозненные до 1914 года уездные и губернские земства. 25 июля 1914 года Московская губернская земская управа предложила рассмотреть вопрос о создании новой земской организации, оказывающей помощь больным и раненым солдатам. 30 июля в Москве состоялся экстренный съезд уполномоченных губернских земств. На нем было принято решение об образовании Всероссийского земского союза (ВЗС). Его возглавил князь Георгий Львов.

Созданные союзы занимались организацией госпитальной помощи раненым и больным солдатам в тыловых районах Российской империи. Они были близки по своим функциям и работали в тесной связи. Кроме того, союзы сотрудничали с Военно-санитарным управлением и Красным крестом.

ВЗС и ВСГ осуществляли свою деятельность за счет правительственных субсидий, средств земских учреждений и пожертвований населения. При этом союзы были самостоятельными в финансовых вопросах и не представляли государству отчет о потраченных деньгах.

Деятельность

В 1914 году ВЗС и ВСГ оказывали помощь заболевшим и раненым в тылу, а именно:

- оборудовали госпитали и санитарные поезда;

- занимались заготовкой лекарств, перевязочных материалов и белья;

- обучали медперсонал.

В начале 1915 года ВСЗ получил доступ в район боевых действий. Союз стал открывать на фронте полевые госпитали и военно-медицинское учреждения (лазареты); организовывать санитарно-транспортные и гигиенические отряды; обеспечивать войска провизией и снаряжением; оказывать помощь беженцам.

В 1915 году ВЗС и ВСГ объединили свои усилия. На базе союзов был создан Земгор, занимающийся выполнением государственных заказов. В состав центрального органа Земгора вошли руководители ВЗС и ВСГ и по 4 члена от главного комитета каждой организации. На местах работали губернские и местные комитеты.

К выполнению госзаказов Земгор привлекал средние и мелкие промышленные предприятия, а также организовывал собственное производство. ВЗС и ВСГ открыли завод сантехники, автомобильно-ремонтный завод, палаточную мастерскую и другие предприятия.

Деятельность союзов распространялась практически на всю территорию европейской и азиатской России. К 1917 году ВЗС объединил 7,7 тысяч учреждений, а численность членов союза превысила 200 тысяч. Союз городов также сплотил жителей России. К осени 1917 года в ВСГ входило 630 городов (75 % всех российских городов).

ВСЗ и ВСГ способствовали тому, что русская армия, несмотря на тяжелые условия, внесла существенный вклад в победу Антанты в I мировой войне. Благодаря деятельности союзов, тысячи раненых и больных получили помощь, беженцы – жилье, а армия – провизию и снаряжение.

Знаменитые союзы, Всероссийский земской союз (ВСЗ) и Всероссийский союз городов (ВСГ), начинались как широкомасштабные патриотические проекты, созданные гражданским обществом России. Несомненно, что в деятельности данных организаций самое живое участие принимало городское население, то есть мещанское сословие России.

Вот цитаты из вступительной речи Главноуполномоченного Всероссийского Земского Союза князя Львова в кратком отчете деятельности союза за 1916 год, отражающий настроение общества в тот период: «Великая Родина наша переживает скорбные дни. Мировая война покрыла трауром все народы – весь мир. Но скорбь и траур не должны ослаблять напряжение духа. Нельзя предаваться им – напротив, они обязывают сосредоточиться духовно. Они обязывают народное сознание углубиться и дать себе отчет в положении вещей…

Громадный материал, который дает деятельность Всероссийского Земского Союза, раскинувшего сеть бесчисленных учреждений на всех 4-х фронтах, во всей внутренней части Империи, от Владивостока до Архангельска и Эрзерума, у союзников, в Англии и Франции, и за океаном, в Америке, требует тщательного собирания и сохранения. Для этого Главным Комитетом Союза организован особый отдел…

Деятельность Союза давно приобрела государственное значение. К ней привлечены общественные силы в самых широких размерах, и работа Союза доказала, что многое, непосильное правительству, посильно организованным народным силам.

Она доказала, что народ, привлеченный к государственной работе, обнаруживает великие скрытые в нем силы, и правительственный механизм государственного управления далеко не соответствует этим живым силам страны.

[1] Краткий очерк деятельности Всероссийского земского союза. Январь 1916 г. /Главный комитет Всероссийского земского союза. – М., 1916. – с. 3-4.

И далее в очерке говорится следующее: «Прошло уже свыше полутора года со дня объявления войны. Величайшая трагедия, которую когда-либо видел мир, потребовала напряжения всех жизненных сил, всех 12-ти воюющих государств, и глубоко вторглась в повседневную жизнь населения даже такой беспредельной, по своему пространству, страны, как Россия.

Это не Японская война, когда где-то, за десятки тысяч верст, гремели орудия, боролись незначительные по современному масштабу армии, а внутри страны шла мирная жизнь, со всеми ее будничными интересами.

Сейчас 1000-верстный фронт близок к центру России, сейчас на нем борются многомиллионные армии, сейчас нет семьи, не имеющей близких в рядах армии. Отсюда естественный интерес к войне во всех слоях общества, до самых низин народных, отсюда глубокое сознание всем народом переживаемого момента.

Война, начавшаяся для России в 1914-м году сразу же стала оцениваться как Отечественная, так как затронула огромные западные и южные территории Российской империи, обрекая тысячи соотечественников на роль беженцев. Это были не только русские, но и поляки, украинцы, белорусы, евреи, население Кавказа и т.д. Их родные земли были атакованы внешними врагами, австро-германскими войсками.

О том, что война затронула все Отечество, свидетельствует список учреждений Всероссийского Земского Союза на фронтах действующей армии, данный в указанном очерке, в Приложении №1.

Итак, это были: 1) на Западном фронте (комитет в г. Минске) – 931 учреждения; 2) на Юго-Западном фронте (комитет в г. Киеве) – 1239 учреждений,; 3) на Северном фронте (комитет в г. Пскове) – 176 учреждений; 4) на Кавказском фронте (комитет в г. Тифлисе (ныне Тбилиси) – 214 учреждений.

Для примера приведем перечень учреждений одного из фронтов, в снабжении которого принимал участие Всероссийский Земской Союз.

ЗЕ́МСКИЙ СОЮ́З (Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам), одна из крупнейших обществ. организаций, занимавшихся (наряду с правительством) оказанием мед. помощи, устройством беженцев и снабжавших армию медикаментами, перевязочными материалами и пр. в 1-ю мировую войну. Образован 30.7(12.8).1914 губернскими земствами на Всерос. съезде их представителей в Москве.

Действовал под патронажем вел. кн. Елизаветы Фёдоровны . Распорядит. органом З. с. являлось Собрание уполномоченных губернских земств, на котором избирались Гл. к-т З. с. (входили Н. И. Гучков , И. А. Коншин, Н. С. Лопухин, С. Н. Маслов, В. А. Мусин-Пушкин и др.) и его председатель.

Гл. к-т исполнял постановления Собрания уполномоченных, принимал оперативные решения, его члены возглавляли отделы З. с. (39 отделов к янв. 1917: эвакуации раненых, медико-санитарный, по сбору пожертвований и др., а также мед. совет).

Местными органами З. с. были губернские и уездные земские комитеты, а также фронтовые комитеты (Сев., Зап., Юго-Зап., Румынского фронтов). Бюджет З. с. формировался за счёт отчислений земств; гос. кредитов и субсидий (ок. 265,5 млн. руб. к сер. 1916); пожертвований учреждений и частных лиц (14 млн. руб.). З. с. входил в состав Рос. об-ва Красного Креста, сохраняя при этом самостоятельность в финансовых и внутр. делах.

- Свободное время отдых досуг общее и разница кратко

- Вторая эмиграция ленина кратко

- Исследование отдельных компонентов оперативной обстановки в правоохранительных органах кратко

- Судебные приставы о профессии кратко

- Классификация железнодорожного транспорта кратко

Источник: obrazovanie-gid.ru

§ 25. ПОДЪЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ПОСЛЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877—1878 гг.

Вспомним ранее пройденное. 1. Какие лозунги выдвигало либеральное движение в 60-е гг.? 2. В чем главные отличия ткачевских теорий от идей бакунизма и лавризма?

Оживление либерального движения. Русско-турецкая война вызвала подъем патриотических настроений в обществе. На этой волне оживилось либеральное движение. Ссылаясь на конституцию, разработанную для Болгарии, либералы задавали вопросы: почему правительство отказывается ввести конституцию в России? Неужели оно считает, что русский народ менее готов к конституции, чем болгарский?

Правительство запрещало земским деятелям съезжаться на всероссийские совещания и даже собираться по отдельным регионам. Поэтому земцы начали проводить негласные съезды. Конспирировались они не хуже революционеров, и о некоторых съездах полиция так и не узнала. В конце 70-х гг. возник нелегальный «Земский союз».

В 1878 г. правительство, обеспокоенное усилением революционного движения, выпустило обращение к обществу с призывом помочь в борьбе с «шайкой злодеев». Но в обращении не содержалось обещаний изменить политику и возобновить реформы, а потому оно не нашло общественной поддержки.

Земские деятели, собравшись на съезд в Киеве, попытались договориться с революционерами о совместных действиях. Непременным условием они ставили отказ от террористических актов. Переговоры успеха не имели, и земцы разработали свой собственный план действий. Первым выступило Харьковское земство, заявившее, что без перемены внутренней политики правительства никакое ему содействие со стороны общества невозможно. Министр внутренних дел тотчас же распорядился о запрещении обсуждать и принимать на земских собраниях подобные заявления.

Поэтому гласный Черниговского земства И. И. Петрункевич, начавший читать проект адреса на имя царя, был грубо перебит председателем. Петрункевич не подчинился и, поддержанный собранием и публикой на хорах, продолжил чтение. Тогда председатель вызвал полицию и с ее помощью закрыл собрание. Это было одно из первых политических выступлений Ивана Ильича Петрункевича (1844—1928).

Впоследствии он вошел в число самых видных и наиболее уважаемых деятелей либерального движения. После инцидента в земском собрании Петрункевич был выслан в г. Варнавин Костромской губернии.

С требованием конституции выступили Тверское, Полтавское и Самарское губернские земские собрания. Тверское земство заявило, что русский народ должен пользоваться теми же благами конституционных свобод, какие получил болгарский народ.

В 1879 г. в Москве состоялся нелегальный земский съезд, на котором присутствовало около 30 представителей от 16 земств. Было решено начать широкую пропаганду в земствах и выпуск литературы за границей. Вскоре после этого в Австро-Венгрии была напечатана программа «Земского союза», включавшая три основных пункта: свобода слова и печати, гарантии неприкосновенности личности и созыв Учредительного собрания.

Процесс Веры Засулич. Летом 1877 г. петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов во время посещения тюрьмы заметил, что один из арестантов при его появлении не снял кепку. Это был Боголюбов, участник демонстрации перед Казанским собором, осужденный на каторгу. Трепов велел его высечь. Заключенные подняли шум, но их быстро усмирили, а приказание Трепова было исполнено.

По закону он не мог требовать, чтобы перед ним снимали шапку. Телесное наказание в этом случае тоже было незаконно. Но градоначальник был уверен в своей безнаказанности.

24 января 1878 г. молодая народница Вера Засулич явилась к Трепову на прием и выстрелила в него из револьвера. Трепов был тяжело ранен, но остался жив. В момент покушения Засулич не состояла ни в какой революционной организации. Общественность не знала о связи между покушением и боголюбовским инцидентом. Консервативные газеты изображали Трепова как жертву служебного долга.

Правительство, надеясь на такой же успех, как в нечаевской истории, направило дело Засулич на суд присяжных заседателей.

В. И. Засулич

Дело разбиралось 31 марта 1878 г.

В зале было много лиц из высшего общества во главе с А. М. Горчаковым.

Сначала настроение публики было не в пользу подсудимой, но по ходу разбирательства оно резко изменилось. Присяжные заседатели признали Засулич невиновной, и суд под председательством А. Ф. Кони прекратил дело. Публика устроила овацию. По выходе из зала полиция попыталась арестовать Засулич, чтобы отправить в ссылку в административном порядке. Но молодежь ее отбила, и в тот же вечер она бежала за границу.

Вера Ивановна Засулич (1849—1919) в конце жизни стала принципиальной противницей смертной казни и политических убийств. Свое мнение она отстаивала, не боясь гнева пришедших к власти большевиков. Но тогда, в 1878 г., ее выстрел имел два последствия. С одной стороны, он в самой драматической форме заострил внимание общества на том, что власти на каждом шагу совершают беззакония.

Но, с другой стороны, он поколебал отрицательное отношение общества к террору. Крайние же революционеры, давно настаивавшие на терроре, решили, что общественность ему сочувствует.

Раскол в «Земле и воле». В конце 70-х гг. в России сложилось напряженное внутриполитическое положение. Волновалось студенчество. Все громче становился голос сторонников конституции. После выстрела Засулич по стране прокатилась волна террористических актов.

Казни террористов усиливали общее напряжение и вызывали новые покушения. Налицо были признаки революционной ситуации.

Но деревня оставалась спокойной. И это приводило в отчаяние пропагандистов из «Земли и воли». Среди них росло разочарование в своей работе. Один из них, Александр Соловьев, Beс ной 1879 г. явился в «основной кружок» и заявил, что хочет убить царя. После жарких споров руководство «Земли и воли» большинством голосов высказалось против покушения.

Но 2 апреля Соловьев все же выследил царя во время прогулки на Дворцовой площади и бросился на него с револьвером. Александр не растерялся и побежал, делая зигзаги. Соловьев стрелял пять раз, но ранил только подоспевшего полицейского. Схваченный террорист разделил судьбу Каракозова.

«Земля и воля» превращалась в террористическую организацию. Некоторые ее члены протестовали, ссылаясь на программу. Тогда сторонники террора потребовали ее пересмотра. Решили собраться на съезд в Воронеже, чтобы поискать компромисс. Но к этому времени «дезорганизаторская группа» настолько обособилась, что собралась на свой собственный съезд — тайный не только от полиции, но и от остальной части «Земли и воли».

Сторонники террора съехались в Липецк в июне 1879 г. Самой яркой фигурой среди них был А. И. Желябов. Он говорил, что социалисты в принципе не должны требовать политических преобразований и гражданских свобод. Это дело либералов, но в России они дряблы и бессильны. Между тем отсутствие свобод мешает развернуть агитацию среди крестьян.

Значит, революционеры должны взять на себя и эту задачу — сломить деспотизм, чтобы затем заняться подготовкой социальной революции. Участники липецкого съезда решили не порывать с «Землей и волей», а завоевать ее изнутри.

Но на воронежском съезде Желябову не удалось одержать верх, и был достигнут компромисс. Не пересматривая программу, решили усилить борьбу с правительством, отвечая террором на казни революционеров. Только Георгий Валентинович Плеханов (1856—1918) решительно протестовал против террора.

Сын мелкопоместного дворянина, он когда-то здесь же, в Воронеже, окончил военную гимназию, но затем отказался от военной службы, учился в Горном институте, участвовал в демонстрации у Казанского собора. Когда компромиссная резолюция была принята, Плеханов встал и со словами: «В таком случае, господа, мне здесь больше делать нечего» — покинул съезд.

Компромисс не укрепил организацию. Каждая сторона толковала его по-своему. В августе того же года на петербургском съезде фракции окончательно раскололись. «Деревенщики» во главе с Плехановым создали организацию «Черный передел». Она пыталась наладить пропаганду среди крестьян и рабочих, но в обстановке войны, развернувшейся между правительством и террористами, из этого ничего не вышло. В 1880 г. Плеханов вынужден был уехать за границу.

А. И. Желябов

«Народная воля» и ее программа.

Сторонники Желябова объединились в организацию «Народная воля». Народовольцы испытывали справедливое недовольство существовавшими в стране порядками, но были неразборчивы в средствах для достижения своих целей.

Организацией руководили Андрей Иванович Желябов (1851 — 1881), выходец из крепостных крестьян, и Софья Львовна Перовская (1853—1881), дочь важного чиновника, бывшего петербургского губернатора. Это были смелые, решительные люди. Под их руководством «Народная воля» стала хорошо законспирированной, разветвленной и дисциплинированной организацией. Возглавлял ее Исполнительный комитет, имевший почти неограниченные полномочия. Ему подчинялись местные кружки и группы.

«Народная воля» сделала резкий крен в сторону ткачевских идей. Главной своей задачей она считала политический переворот и захват власти.

Вслед за этим должна была произойти социалистическая революция. Предполагалось созвать Учредительное собрание и предложить ему программу мер по передаче земли крестьянам, а фабрик и заводов — рабочим.

Тактика захвата власти, избранная народовольцами, заключалась в запугивании и дезорганизации власти путем индивидуального террора. Исподволь готовилось и восстание. Не надеясь более на крестьян, народовольцы пытались организовать студентов, рабочих, проникнуть в армию. В некоторых военных академиях и училищах, а затем и в расквартированных в провинции войсках появились офицерские народовольческие кружки. Помимо идейной стороны, «Народная воля» привлекала молодых офицеров привычными для них дисциплиной и единоначалием.

С. Л. Перовская

С осени 1879 г. народовольцы развернули настоящую охоту на царя. Их не смущало число возможных жертв, даже случайных. Дважды они подкладывали мины под рельсы, подкарауливая царский поезд. Один раз взрывной механизм не сработал, в другой раз по ошибке был пущен под откос не тот поезд.

Во время одного из обысков полиция нашла план Зимнего дворца. Крестиком на нем была помечена царская столовая. Однако жандармы не догадались осмотреть дворец и проверить всех работающих в нем людей. 5 февраля 1880 г. в этой столовой должен был состояться парадный обед в честь болгарского князя.

К торжественному выходу собралась вся царская семья, и только один человек где-то замешкался. Александр, любивший пунктуальность, начинал сердиться, когда вдруг страшной силы взрыв потряс здание. Народоволец Степан Халтурин, работавший во дворце краснодеревщиком, заложил в подвале под столовой огромный заряд динамита и покинул дворец. Погибло восемь солдат.

Вопросы и задания

1. Какие требования входили в программу «Земского союза»? 2. Если бы вы были в составе присяжных заседателей, какой вердикт по делу Засулич вы бы поддержали («виновна», «невиновна» или «виновна, но заслуживает снисхождения»)? 3. Какой пункт программы «Земли и воли» вызвал острые разногласия среди ее членов? 4. Какие организации были созданы после раскола «Земли и воли»?

В чем их отличие? 5. Сравните программы «Земли и воли» и «Народной воли». Укажите сходство и различия.

Источник: trojden.com