17 июля 1975 года. 19 часов 12 минут 10 секунд по московскому времени. «Москва, я «Союз», стыковка выполнена!» – раздается в ЦУПе далекий и радостный голос Валерия Кубасова. «Великолепно сделано, Том, отличная работа!» – произносит командир экипажа Алексей Леонов. Шел кульминационный момент экспериментального проекта «Аполлон» – «Союз» (ЭПАС) – первого опыта по стыковке в космическом пространстве двух кораблей, которые по сути образовали единый орбитальный комплекс – прообраз МКС.

Идея проведения совместного полета американского и советского пилотируемых космических кораблей со стыковкой на орбите обсуждалась с начала 1970-х. Результатом переписки между директором NASA Томасом Пейном и президентом Академии наук СССР Мстиславом Келдышем стала встреча, которая состоялась в октябре 1970 года в Москве. 24 мая 1972 года председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин и президент США Ричард Никсон подписали «Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях», включавшее пункт о проведении совместного эксперимента по стыковке кораблей на орбите.

Корабль, способный достичь БЛИЖАЙШИХ ЗВЁЗД

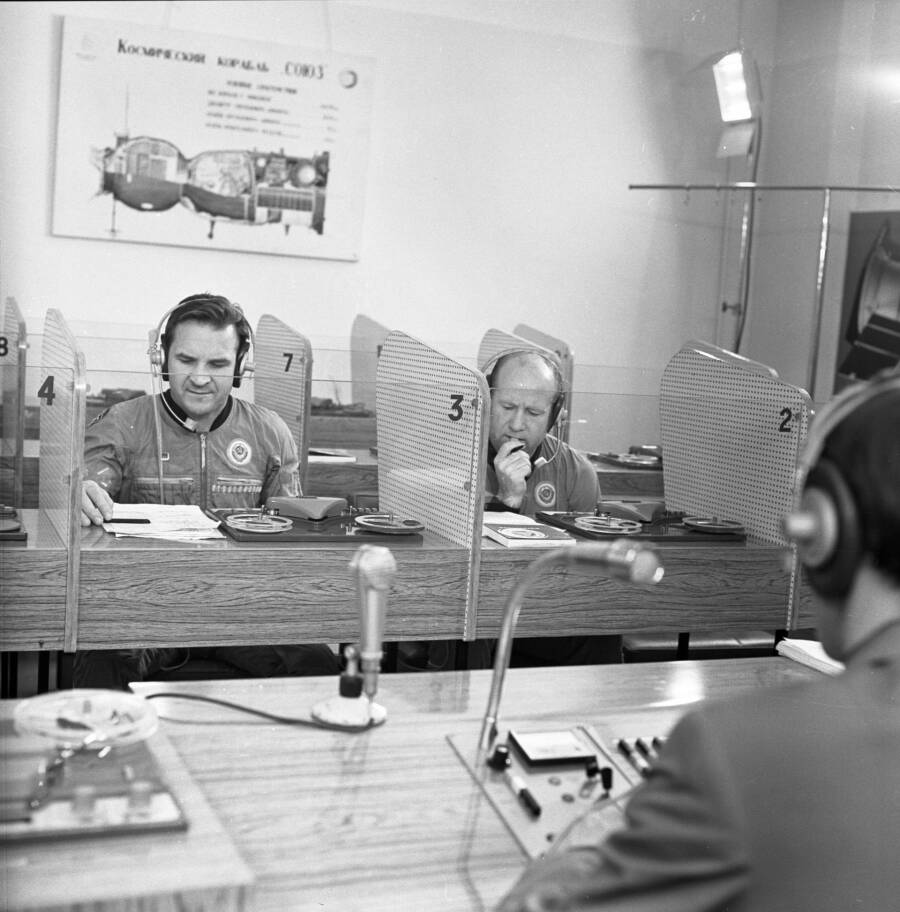

Тщательная подготовка к полету продолжалась три года, было создано пять рабочих групп, которые встречались попеременно в Москве и Хьюстоне. В 1973 году начались наземные испытания взаимодействующего оборудования и тренировки экипажей, которые проходили как на тренажерах космических кораблей в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, так и в Космическом центре им. Л. Джонсона в США.

Инженерам предстояло решить много сложных задач, так как состыковать корабли без изменений их технических параметров было невозможно из-за различия систем связи, жизнеобеспечения и, прежде всего, внутренней атмосферы. Если в советском корабле поддерживалась атмосфера, сходная по составу и давлению с земной, то в «Аполлоне» дышали чистым кислородом под пониженным давлением.

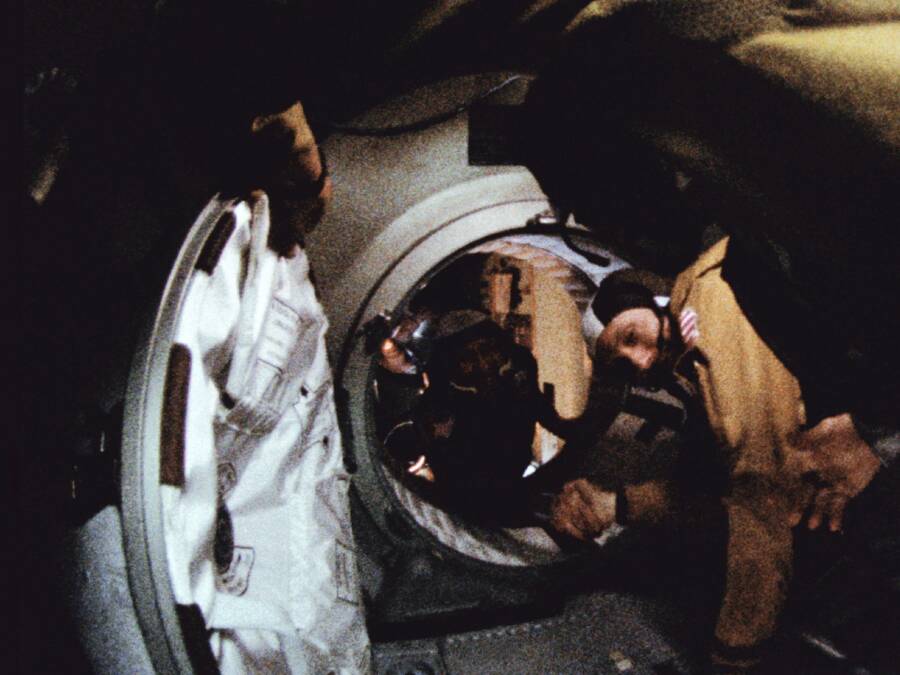

Для того чтобы сделать возможным переход экипажей из корабля в корабль, разработали специальный стыковочно-шлюзовой переходный отсек, который выводился на орбиту вместе с американским кораблем. Длина отсека составляла более трех метров, диаметр – до 1,4 метра. Перед переходом экипажа в нем создавалась атмосфера, соответствующая атмосфере того корабля, в который осуществлялся переход. До открытия люка космонавты должны были провести внутри три часа.

Отдельная история – разработка стыковочного аппарата. Все созданные до 1975 года космические корабли имели стыковочные устройства, работающие по схеме «штырь –конус». То есть были «активные» и «пассивные» корабли с различными стыковочными агрегатами. «Кому быть штырем, кому – конусом, была проблема, – пояснял руководитель испытаний, замначальника НТЦ РКК «Энергия» Виктор Павлов. – Тут трудно договориться, все хотят быть активными, хотят быть сильными, хотят быть «штырями». Чтобы ни одной из сторон не было обидно, и на «Союзе», и на «Аполлоне» установили универсальный андрогинно-периферийный аппарат стыковки (АПАС-75), созданный в КБ «Энергия».

Корабли, которые способны достичь Ближайших Звёзд.

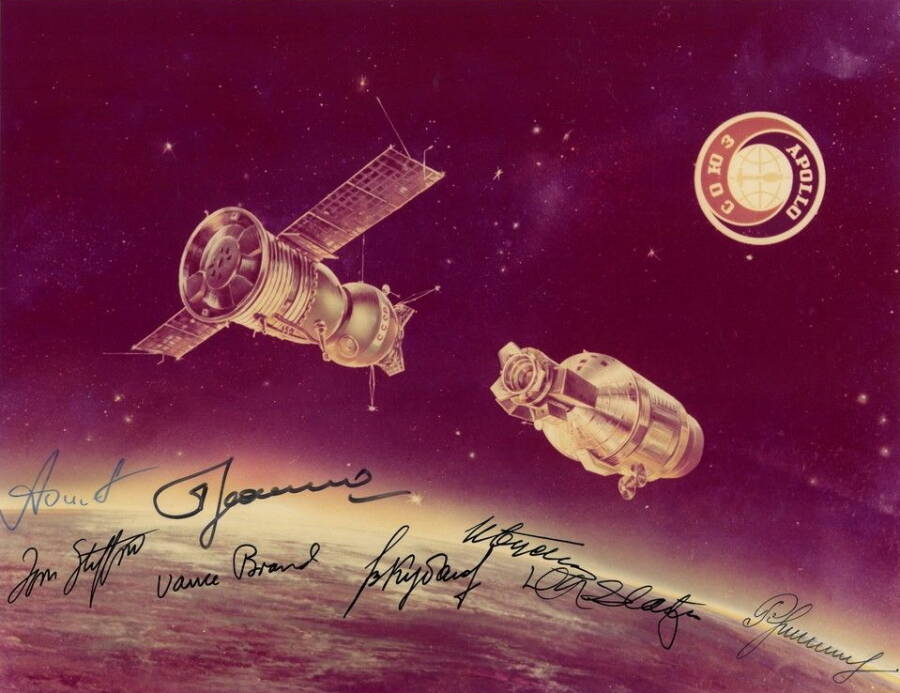

И вот настал долгожданный день, 15 июля 1975 года. «Союз-19» стартовал с «Байконура» в 15.20, «Аполлон» – с космодрома на мысе Канаверал в 22.50. На советском корабле находились Алексей Леонов и Валерий Кубасов, на американском – Вэнс Бранд, Дональд Слейтон и самый опытный астронавт в этой пятерке – Томас Стаффорд, для него проект «Союз – Аполлон» стал уже четвертой путевкой в космос.

ФОТО: NASA Restoration by Adam Cuerden. Слева направо: Слейтон, Стаффорд, Бранд, Леонов, Кубасов

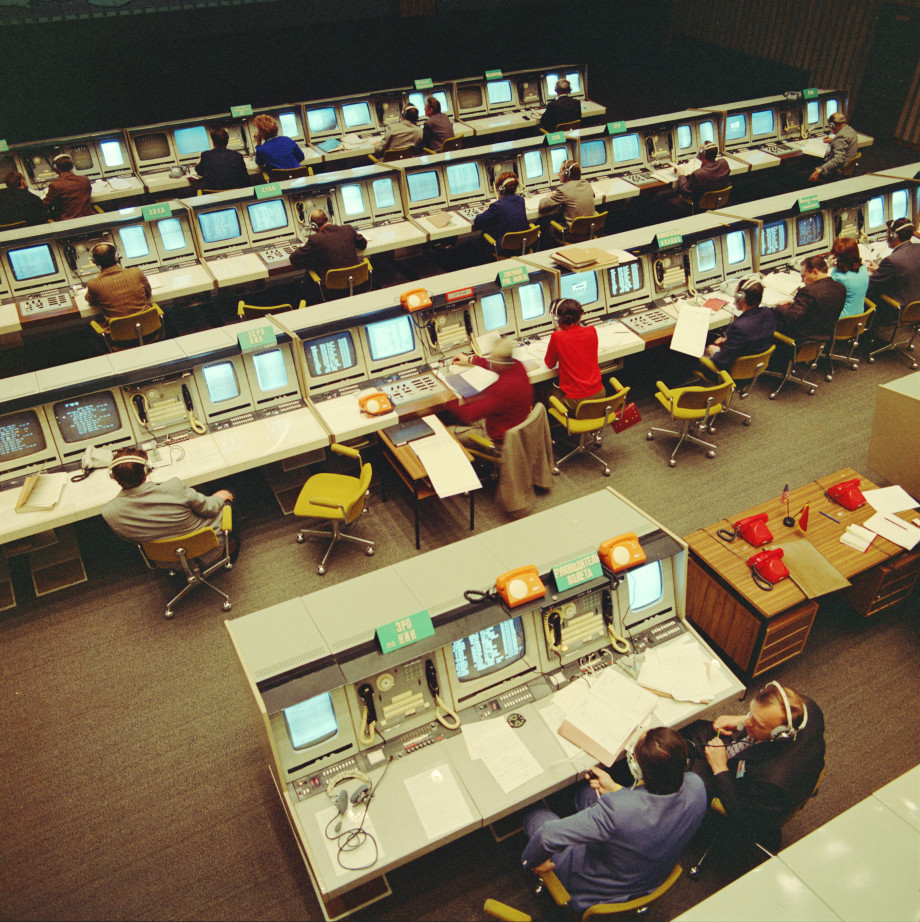

Весь полет был особо напряженным временем для обоих ЦУПов, к тому же не обошлось без ЧП, когда требовались оперативные рекомендации для устранения неисправностей. Сначала на «Союзе» отказала бортовая камера цветного изображения, а ведь впервые Москва транслировала полет в прямом эфире. Методику ремонта разработали для всех телевизионных камер «Союза» (всего их было четыре – две черно-белые и две цветные), тщательно отрепетировали на наземном аналоге корабля, после чего радиограмма пошла на борт. Вечером 16 июля с борта «Союза» была проведена первая цветная телепередача.

Американские астронавты столкнулись с проблемой, угрожающей выполнению главной задачи. Им не удалось с первого раза демонтировать стыковочный механизм между командным и стыковочным модулем. Это означало, что стыковка возможна, но переход из корабля на корабль не получится. По фотографиям каждого этапа сборки стыковочного механизма американцы определили момент, когда была допущена ошибка, ЦУП быстро разработал рекомендации. 16 июля экипаж «Аполлона» справился с задачей и смог войти в стыковочный модуль.

Спустя двое суток после старта, 17 июля в 19.12, произошла стыковка, активным был узел американского корабля – без происшествий. Первым в гости отправился командир американцев Стаффорд, тогда и случилось историческое рукопожатие с Алексеем Леоновым. «Открываю люк и вижу перед собой улыбающееся лицо Тома Стаффорда. Три года мы к этому шли. Я взял его за руку и втащил к себе в корабль», – рассказывал потом легендарный космонавт.

ФОТО: Акимов Николай, Пушкарев Альберт/Фотохроника ТАСС. Московская область, Калининград, главный зал Центра управления полетами

Из-за небольшой задержки символическое рукопожатие состоялось не над Москвой, как планировалось, а над Эльбой, где за 30 лет до этого встретились американские и советские солдаты. Затем Стаффорд и Дональд Слейтон осуществили переход в советский корабль. В СССР за всем происходящим в прямом эфире наблюдали миллионы людей.

После перехода – поздравления глав государств. Из ЦУПа диктор раскатистым голосом торжественно зачитывает приветствие Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева: «. Разрядка напряженности, позитивные сдвиги в советско-американских отношениях создали условия для проведения первого международного космического полета. Открываются новые возможности для широкого плодотворного развития научных связей между странами и народами в интересах мира и прогресса всего человечества. Вам, мужественным покорителям космического пространства, выпала великая честь открыть новую страницу в истории освоения космоса».

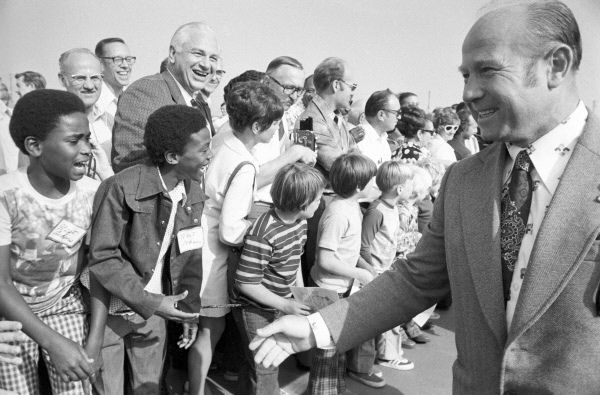

Чуть позже – личное приветствие президента Джеральда Р. Форда: «Это великое достижение не только для вас, но также для тысяч советских и американских ученых и техников. Они работали три года, чтобы обеспечить успех этого исторического эксперимента». Президент задает вопросы, интересуется, возможно ли использовать стыковочный аппарат в будущих полетах, спрашивает, обращаясь к Стаффорду и Леонову, насколько сложно было проводить стыковку.

ФОТО: Будан Виктор/Фотохроника ТАСС. США, 30 июля 1975 г. Жители Хьюстона просматривают газетные репортажи о полете космических кораблей.

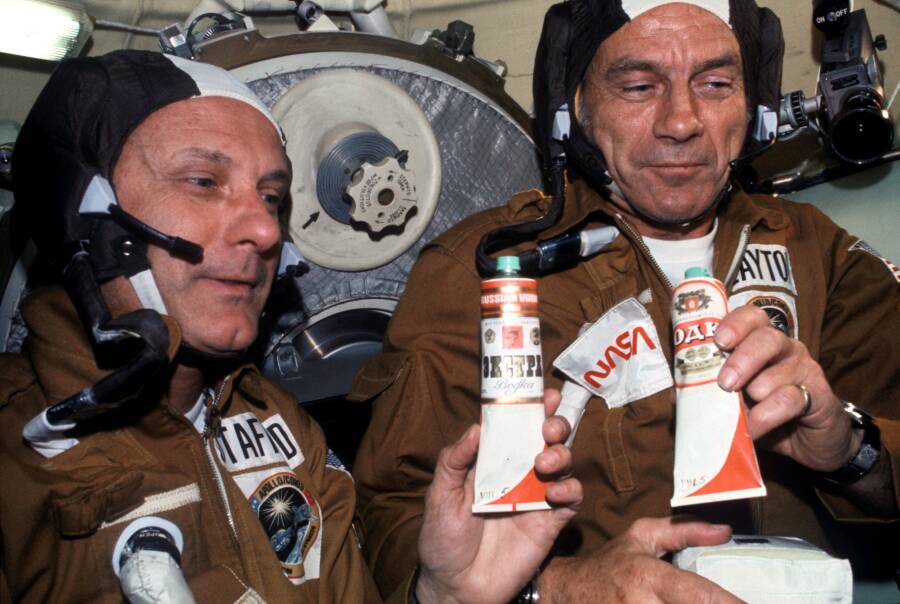

Официальная часть была расписана плотно. В день стыковки и первого перехода экипажа «Аполлона» на «Союз» – обмен флагами, подписание совместного документа о полете, передача американскому экипажу флага ООН, как символа мира на Земле, который будет храниться в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, товарищеский ужин. Все это – помимо выполнения запланированных научно-технических экспериментов. 18 июля – второй переход и пресс-конференция, которая продолжалась более часа. Снова прозвучал раздражающий всех причастных к проекту «Союз – Аполлон» вопрос о целесообразности столь дорогостоящего полета, спрашивали об оценке работы советского экипажа (проекту прочили неудачу только из-за того, что работать «придется» с русскими), перспективах сотрудничества США и СССР и даже будущем металлургии в космосе.

«Пройдет некоторое время и человечество будет многие новые металлы, новые сплавы с новыми качествами получать в условиях, которые нельзя создать на Земле, а только в космосе. Мне кажется, что придет время, когда в космическом пространстве появятся целые, если можно так сказать, заводы по производству новых материалов и новых веществ с новыми качествами», – поделился своими мыслями Валерий Курбасов, ставший первым сварщиком в космосе.

Алексей Леонов, известный не только как первый космонавт, совершивший выход в открытый космос, но и как прекрасный художник, продемонстрировал портреты членов американского экипажа, нарисованные прямо на орбите. Космонавт похвалил американский «Аполлон» в том числе за большое количество иллюминаторов для наблюдения Земли и выразил надежду в будущих полетах увидеть планету с более далекого расстояния.

«Мне, конечно, хотелось бы еще побывать на каком-нибудь космическом корабле, который мог бы летать длительное время вокруг земного шара, чтобы глазами художника посмотреть на многообразный лик нашей Земли, на ее разнообразные краски, запечатлеть это в своей памяти, донести до людей, – отметил командир корабля «Союз». – Хотелось бы побывать на высотах больших, чем те, на которых мы сейчас летаем. Оттуда Земля выглядит совсем по-другому».

Пресс-конференция закончилась к 21.00, затем космонавтам предстояло провести эксперименты «Рост микроорганизмов», «Зонообразующие грибки», «Микробный обмен», а также провести серию бортовых кинофотосъемок. День завершился последним, четвертым переходом. Затем космонавты вернулись в свои корабли, чтобы в следующий раз открыть люки уже на Земле.

19 июля провели расстыковку кораблей и повторную стыковку, затем окончательную расстыковку. «Союз-19» благополучно приземлился 21 июля, «Аполлон» – 24 июля. Участники тех событий считают, что без проекта «Союз – Аполлон» не было бы ни программы «Мир» – «Шаттл», ни МКС.

Источник: mir24.tv

«Союз – Аполлон». Рукопожатие на орбите

Совместный советско-американский космический полет на кораблях «Союз-19» и «Аполлон» стал символом разрядки и ее завершения. Впрочем, идеологической составляющей в этом уникальном для своего времени проекте было не слишком много. Гораздо важнее были технические наработки и изобретения, многие из которых используются и по сей день. А сама программа «Союз – Аполлон» стала предтечей программы «Мир – Шаттл» и самой идеи Международной космической станции, действующей на орбите по сей день.

Все началось с литературы

Идея совместной работы в космосе не нова, а уж идея спасения космонавта, попавшего в трудную ситуацию на орбите, – и вовсе существует со времен самого первого полета Юрия Гагарина. Дальше всех в поисках ответа на этот вопрос зашел американский писатель Мартин Кэйдин, опубликовавший в 1964 году повесть «Marooned», то есть «Брошенный».

Три года спустя это произведение под названием «В плену у орбиты» издали в Советском Союзе, что неудивительно, учитывая фабулу. Американский астронавт Ричард Пруэтт оказывается на орбите в практически безвыходной ситуации: у него на корабле кончился кислород. Вся надежда – на советский космический корабль «Восток» и его пилота Андрея Яковлева. Их срочно отправляют на помощь американцу, причем планируется буквально донести его до «Востока» чуть ли не на руках: Яковлев сигналит Пруэтту, чтобы тот, выйдя из своего корабля, схватился за его скафандр. В последний момент, что естественно, на орбиту успевают вывести американский космический корабль «Джемини», который и уносит спасенного обратно на Землю.

Предисловие к русскому изданию написал Герман Титов – советский космонавт номер два. Судя по всему, он был одним из тех в СССР, кто использовал повесть как повод еще раз поднять вопрос о мирном сосуществовании не только на Земле, но и в космосе. И прежде всего – о том, что в критической ситуации нельзя выбирать, от кого принимать помощь, а от кого нет.

Такая же идея завладела и тогдашним заместителем директора (позже – директором) НАСА Томасом Пейном, и он решил донести ее до президента Академии наук СССР Мстислава Келдыша. Начавшаяся активная переписка привела к практическому результату: 26-27 октября 1970 года в Москве состоялась первая рабочая встреча советских и американских специалистов. В центре обсуждения был вопрос: как совместить средства сближения и стыковки в космосе, которыми пользуются две сверхдержавы. Эта встреча и положила начало проекту «Союз – Аполлон».

Прошло два года, прежде чем СССР и США удалось согласовать все основные детали программы. Итогом этой работы стало соглашение между советской Академией наук и американской НАСА о программе «Союз – Аполлон», подписанное 6 апреля 1972 года. А всего через полтора месяца, 24 мая, американский президент Ричард Никсон во время своего визита в Москву подписал вместе с советским премьер-министром Алексеем Косыгиным «Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях». Третий пункт этого документа оговаривал, что первый совместный полет в рамках этого сотрудничества состоится в 1975 году.

Без «пап» и «мам»

Как и во всей космической гонке времен «холодной войны», в программе, которая официально называлась ЭПАС – «Экспериментальная программа «Аполлон – Союз» – было очень много идеологии. Прежде всего, она давала руководителям обеих стран возможность представить своим народам новые космические достижения.

Для СССР это было важно, поскольку Америка, долгое время отстававшая от советской космонавтики, совершила неожиданный рывок, оторвавшись на недостижимую дистанцию: отправила своих космонавтов на Луну. Советский Союз ответил на это созданием первых в мире орбитальных станций «Салют». А набиравшая обороты разрядка требовала чего-то общего, совместного. Этим и стал назначенный на 1975 год первый советско-американский космический полет.

За идеологической ширмой скрывались более практические проблемы, которые волновали специалистов космической отрасли и в США, и в СССР гораздо сильнее. Чем шире были программы пилотируемых космических полетов, тем выше становились риски, подобные тем, о которых писал Мартин Кэйдин. А системы стыковки космических кораблей двух стран никак не совмещались между собой, и в случае катастрофы оставалось только прибегнуть к эвакуации через открытый космос, описанной в повести. Требовались общие стыковочные узлы, которые не обязательно было иметь на каждом космическом корабле, но которые можно было быстро установить в случае необходимости и отправить на орбиту спасательную операцию.

Легенды объясняют тот факт, что в стыковочных системах программы «Союз – Аполлон» не было привычного разделения на «штырь» и «конус» (на жаргоне спецов – «маму» и «папу»), то есть пассивную и активную стороны стыковки, той же идеологией. Дескать, ни одна сторона не хотела отводить своему кораблю пассивную роль, чтобы не потерять лицо. В действительности андрогинно-периферийный аппарат стыковки (АПАС), как следует из его названия, позволяет любому из двух кораблей брать на себя активную роль во время этой операции. Что и понятно, если учесть, что система создавалась в том числе для проведения спасательных операций. А во время них нельзя заранее предугадать, будет ли экипаж корабля с «активным» элементом стыковки в состоянии управлять этим процессом.

Чем дышат «Союз» и «Аполлон»

Разработка АПАСа легла на советскую сторону: его создали в ОКБ-1, нынешнем КБ «Энергия» в подмосковном Королеве. Когда аппарат был готов, две его части, совершенно одинаковые по виду и возможностям, разъехались по разным странам. Одна половина осталась в Советском Союзе и заменила стандартное стыковочное оборудование на космическом корабле «Союз-19», который готовился к полету по первой советско-американской программе. Вторая отправилась за океан и стала частью оборудования американского «Аполлона».

Отличить подготовленные к необычной миссии корабли от тех, что предназначались для обычных полетов, смог бы далеко не каждый. «Союз-19» отличался от своих собратьев прежде всего новым стыковочным модулем, а также наличием солнечных батарей, которых последние семь «Союзов» не имели. Что касается «Аполлона», то он внешне практически не изменился, если не считать специального переходного отсека, предназначенного для соединения с советским космическим кораблем.

Необходимость разработки этого узла диктовали разные атмосферы, в которых работали экипажи двух кораблей. Если на советском ее состав и давление были близки к земному, то американские астронавты дышали чистым кислородом под давлением в треть атмосферного. Под эти параметры были настроены и все системы жизнеобеспечения кораблей, так что просто взять и соединить между собой «Союз» и «Аполлон» было невозможно: их автоматика просто вышла бы из строя. Пришлось конструировать отсек для перехода, в котором космонавты и астронавты проводили по три часа, прежде чем их можно было пускать в «чужую» атмосферу.

Еще одна проблема с «неправильной» атмосферой американского «Аполлона» была связана с тем, что в ней синтетическая ткань обычных рабочих скафандров советских космонавтов становилась огнеопасной. Пришлось спешно разрабатывать новую, которая в итоге оказалась существенно лучше по качеству, чем все имевшиеся на тот момент импортные. Так что перепутать советских участников полета «Союз – Аполлон» на фотографиях с другими советскими космонавтами попросту невозможно, слишком уж отличаются на вид их скафандры.

Встреча над Эльбой

15 июля 1975 года в 15.20 по московскому времени с Байконура стартовал «Союз-19». На его борту в свои вторые полеты отправились командир корабля Алексей Леонов и бортинженер Валерий Кубасов. В американском экипаже, который стартовал к орбите через семь с половиной часов, было двое новичков: пилот командного модуля Вэнс Бранд и пилот стыковочного модуля Дональд Слейтон. Зато опыта их командира Томаса Стаффорда хватало на весь экипаж с избытком – это был его четвертый космический полет!

Первая стыковка состоялась через двое с лишним суток – в семь часов вечера по московскому времени 17 июля 1975 года. «Активным» был американский корабль, «пассивным» – советский. Через три часа после стыковки представители двух крупнейших космических держав – Алексей Леонов и Томас Стаффорд – впервые в истории человечества пожали друг другу руки на орбите. По замыслу руководителей полета, это должно было произойти в тот момент, когда состыкованные корабли пролетали бы над Москвой. Судьба внесла в эти планы свои коррективы: как вспоминал потом Алексей Леонов, он пожал руку своего американского коллеги в тот момент, когда корабли оказались над Эльбой – там, где тремя десятками лет раньше встретились разгромившие нацистскую Германию воины СССР и США.

Проведя в состыкованном состоянии чуть меньше двух суток, четыре раза побывав друг у друга в гостях и выполнив небольшую, но насыщенную экспериментальную программу, корабли разошлись. Им нужно было повторить стыковку и убедиться, что АПАС работает, так сказать, в обе стороны: на этот раз активным был «Союз». Стыковка, как и в первый раз, прошла по плану, и через три часа космонавты и астронавты расстались уже окончательно. 21 мая на Землю вернулся советский космический корабль, а 24-го приводнился «Аполлон».

Уникальная встреча на орбите, казалось, знаменовала совершенно новый этап в освоении космического пространства. Увы, разрядка сменилась новым витком напряженности в отношениях двух сверхдержав, пошли разговоры о «звездных войнах», советские войска вошли в Афганистан, потом с карты мира исчез Советский Союз… В следующий раз уникальное оборудование для стыковок космических аппаратов разных стран понадобилось лишь через двадцать лет после миссии «Союз – Аполлон». Но если бы не было ее, возможно, совсем иначе сложилась бы судьба всех международных космических станций – начиная с «Мира» и заканчивая МКС.

Источник: histrf.ru

neprohogi

Итак, космонавты СССР публично замечены 22 июля 1975 года в пресс-центре на Байконуре, с очень напряженными лицами. Что же случилось с ними дальше? На сайте НАСА есть фотография датированная 23 июля 1975 года:

S75-32341 (23 July 1975) — The USSR’s Apollo-Soyuz Test Project crewmen are seen at a reception which took place as they arrived at an airport near Moscow following the successful ASTP mission. They are cosmonauts Aleksey A. Leonov (left), commander; and Valeriy N. Kubasov, flight engineer. Leonov, a Major General in the Soviet Air Force, acknowledges the welcome with a military salute. The two Soviet ASTP crewmen had just arrived from the Kazakh Soviet Socialist Republic where their Soyuz spacecraft landed on July 21, 1975 to conclude the USSR portion of the ASTP mission. The American and Soviet spacecraft were joined together in space for approximately 47 hours on July 17-18-19, 1975.

The Apollo splashdown occurred on July 24, 1975. PHOTO COURTESY: USSR ACADEMY OF SCIENCES

Это аэропорт под Москвой, Леонов рапортует генерал -майору ВВС об успешном выполнении задания.

Вопрос о фальсификации интервью теперь можно окончательно закрыть. Времени для съемки интервью задним числом у них не было, слишком много свидетелей этой цепи событий, и никакого промежутка во времени для дополнительных съемок не было.

Есть много фотографий о визите в США Леонова и Кубасова . в августе, сентябре, октябре 1975 года:

Есть фотография с очень непонятной датой:

https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/apollo-soyuz/apollo-soyuz/lores/s74-33332.jpg

S74-33332 (7 Sept. 1974) — The five prime crewmen of the joint U.S.-USSR Apollo-Soyuz Test Project mission visit President Gerald R. Ford in the White House during a two-day tour of the nation’s capitol.

7 сентября 1975 года.

Фотографии от Эдуарда Песова: 1968—1992 — фотокорреспондент ТАСС (Фотохроника ТАСС), отдел иностранной фотоинформации.

Это была большая ошибка со стороны американских обманщиков . Надо было покрасить капсулу и все следы манипуляций и фальсификации убрать! Найти сколько бы вразумительное объяснение, оправдание того, как в «космосе» США появились эти следы на нижней части КМ невозможно! В реальном космосе они не могли появится, так как и перед стартом их не было и во время демонстрации «полета» в «космосе», эти следы отсутствовали.

Зафиксирована встреча Леонова с конгрессменами США 21 октября 1975 года

Далее отмечаем 23 октября 1975 года:

Источник: neprohogi.livejournal.com