В 1945 году математик Джон фон Нейман разработал основные принципы функционирования ЭВМ. С той поры компьютерные технологии прошли огромный путь и достигли совершенства по многим направлениям развития, как аппаратных, так и программных средств.В последнее десятилетие в России бурно осуществляется информатизация и компьютеризация всех сфер человеческой деятельности. Компьютеры или электронные вычислительные машины (ЭВМ), оснащенные специальным программным обеспечением, являются технической базой и инструментом для вычислительных, информационных и автоматизированных систем во всех сферах жизни. Это предопределило запуск в реализацию нацпроекта «Цифровая экономика».

В нацпроекте «Цифровая экономика» выделяются девять «сквозных» цифровых технологий: «большие данные» (big data), нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи (в частности, 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Эти технологии считаются наиболее перспективными, их применение ведет к радикальным изменениям существующих рынков, а также к появлению новых. Президентом России поставлена очень амбициозная задача вхождения России в число стран широко использующих перечисленные технологии, включая искусственный интеллект. Основой реализации всех этих программ является использование компьютеров. Рассмотрим их характеристики, существенные параметры и принципы выполнения программ.

Лекция 6: Выполнение программы на компьютере

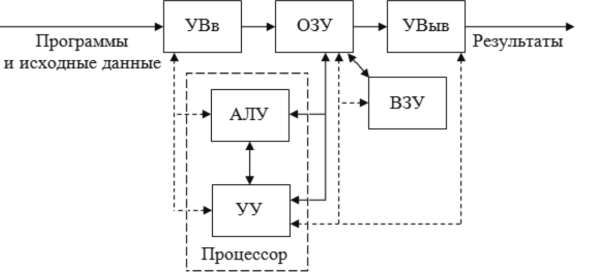

Схема построения и принципы работы ЭВМ

Любая ЭВМ неймановской архитектуры содержит следующие основные устройства:

- • арифметико-логическое устройство (АЛУ);

- • устройство управления (УУ)

- • запоминающее устройство (ЗУ, ОЗУ, ПЗУ, ВЗУ);

- • устройства ввода-вывода (УВв, УВыв);

- • систему управления (ПУ).

В современных ЭВМ АЛУ и УУ объединены в общее устройство, называемое центральным процессором. Обобщенная структурная схема ЭВМ первых поколений, отвечающая программному принципу управления, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема ЭВМ первого и второго поколений

В любой ЭВМ имеются устройства ввода информации (УВв), с помощью которых пользователь вводит в ЭВМ программы и данные. Введенная информация полностью или частично сначала запоминается в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ), а затем переносится во внешнее запоминающее устройство (ВЗУ) — жесткий диск, предназначенное для длительного хранения информации в виде файла.

Кроме того, для хранения и первоначальной загрузки операционной системы информация хранится в постоянных запоминающих устройствах (ПЗУ).При использовании файла в вычислительном процессе его содержимое переносится в ОЗУ. Затем программа команда за командой считывается в устройство управления (УУ).

Как работает компьютер? Шины адреса, управления и данных. Дешифрация. Взгляд изнутри!

Устройство управления предназначается для автоматического выполнения программ путем синхронизации всех остальных устройств ЭВМ. Управляющие сигналы показаны на рис.1 малыми штриховыми линиями.

Вызываемые из ОЗУ команды дешифрируются устройством управления: определяется код операции, которую необходимо выполнить следующей, и адреса операндов, принимающих участие в данной операции. Ядро ЭВМ образуют: процессор и основная память (ОП) (поскольку на их основе реализуется ППУ), состоящая из оперативной памяти и постоянного запоминающего устройства (ПЗУ).

ПЗУ предназначается для записи и постоянного хранения наиболее часто используемых программ управления. Подключение всех внешних устройств (ВнУ), дисплея, клавиатуры, внешних ЗУ и других обеспечивается через соответствующие контроллеры — специальные устройства управления периферийными устройствами. При построении и обеспечения взаимодействия между различными устройствами в современных ЭВМ используется система шин. Большинство технологических усовершенствований определяющих в значительной степени поколения процессоров, связано прежде всего именно с изменениями в шинной организации. Схема поясняющая место системной шины в общей иерархии приведена на рис.2.

Рис. 2. Структурная схема ЭВМ

Децентрализация построения и управления вызвала к жизни такие элементы, которые являются общим стандартом структур современных ЭВМ: модульность построения, магистральность, иерархия управления.Модульность построения предполагает выделение в структуре ЭВМ достаточно автономных, функционально и конструктивно законченных устройств (процессор, модуль памяти, накопитель на жестком диске и другие).Модульная конструкция ЭВМ делает ее открытой системой, способной к адаптации и совершенствованию. К ЭВМ можно подключать дополнительные устройства, улучшая ее технические и экономические показатели.

Появляется возможность увеличения вычислительной мощности, улучшения структуры путем замены отдельных устройств на более совершенные, изменения и управления конфигурацией системы, приспособления ее к конкретным условиям применения в соответствии с требованиями пользователей. В современных ЭВМ принцип децентрализации и параллельной работы распространен как на периферийные устройства, так и на сами ЭВМ (процессоры).

Появились вычислительные системы, содержащие несколько вычислителей, работающих согласованно и параллельно. Все существующие типы ЭВМ выпускаются семействами, в которых различают старшие и младшие модели. Всегда имеется возможность замены более слабой модели на более мощную. Это обеспечивается информационной, аппаратурной и программной совместимостью.

Программная совместимость в семействах устанавливается по принципу снизу- вверх, т. е. программы, разработанные для ранних и младших моделей, могут обрабатываться и на старших, но не обязательно наоборот. Процессор, или микропроцессор, является основным устройством ЭВМ.

Он предназначен для выполнения вычислений по хранящейся в запоминающем устройстве программе и обеспечения общего управления ЭВМ. Быстродействие ЭВМ в значительной мере определяется скоростью работы процессора. Для ее увеличения процессор использует собственную намять небольшого объема, именуемую местной, или сверхоперативной, или регистровой.

Использование такой памяти в процессе выполнения команд исключает необходимость обращения к запоминающему устройству ЭВМ.Микропроцессоры отличаются друг от друга прежде всего типом, разрядностью, быстродействием, системой организации внутренних шин и процессов обработки и взаимодействия. Наиболее распространены модели процессоров компании Intel, выпускающей уже несколько поколений процессоров.

Одинаковые модели микропроцессоров могут иметь разную тактовую частоту — чем выше тактовая частота, тем выше производительность. Тактовая частота указывает, сколько элементарных операций(тактов) микропроцессор выполняет в одну секунду. Следует заметить, что разные модели микропроцессоров выполняют одни и те же операции (например, сложение или умножение) за разное число тактов. Чем выше модель микропроцессора, тем меньше тактов требуется для выполнения одних и тех же операций.

Устройства ввода-вывода служат соответственно для ввода информации в ЭВМ и вывода из нее, а также для обеспечения общения пользователя с машиной. Процессы ввода-вывода протекают с использованием внутренней памяти ЭВМ. Иногда устройства ввода-вывода называют периферийными, или внешними, устройствами ЭВМ.

К ним относятся, в частности, дисплеи (мониторы), клавиатура, манипуляторы типа «мышь», алфавитно-цифровые печатающие устройства (принтеры), графопостроители, сканеры и др. Для управления внешними устройствами (в том числе и ВЗУ) и согласования их с системным интерфейсом служат групповые устройства управления внешними устройствами, адаптеры или контроллеры.

Связь между устройствами ЭВМ осуществляется с помощью сопряжений, которые в ВТ называются интерфейсом. Интерфейс представляет собой совокупность стандартизованных аппаратных и программных средств, обеспечивающих обмен информацией между устройствами. В основе построения интерфейсов лежит унификация и стандартизация.

Системный интерфейс — это конструктивная часть ЭВМ, предназначенная для взаимодействия ее устройств и обмена информацией между ними. В больших, средних и супер-ЭВМ в качестве системного интерфейса используются сложные устройства, имеющие встроенные процессоры ввода-вывода, именуемые каналами.

Такие устройства обеспечивают высокую скорость обмена данными между компонентами ЭВМ. Отличительной особенностью малых ЭВМ является использование в качестве системного интерфейса системных шин. Различают ЭВМ с многошинной структурой и с общей шиной.

В первых для обмена информацией между устройствами используются отдельные группы шин, во втором случае все устройства ЭВМ объединяются с помощью одной группы шин, в которую входят подмножества шин для передачи данных, адреса и управляющих сигналов. При такой организации системы шин обмен информацией между процессором, памятью и периферийными устройствами выполняется по единому правилу, что упрощает взаимодействие устройств машины.

В персональных компьютерах, относящихся к ЭВМ четвертого поколения, используется структура с шинным интерфейсом: все устройства компьютера обмениваются информацией и управляющими сигналами через шину. Шина представляет собой систему функционально объединенных проводов, обеспечивающих передачу трех потоков: данных, адресов и управляющих сигналов (рис. 2).

Количество проводов в системной шине, предназначенных для передачи данных, называется разрядностью шины. Разрядность шины определяет число битов информации, которые могут передаваться по шине одновременно. Количество проводов для передачи адресов, или адресных линий, определяет, какой объем оперативной памяти может быть адресован. Единая система аппаратурных соединений значительно упростила структуру, сделав ее более децентрализованной. Все передачи данных по шине осуществляются под управлением сервисных программ.

Как уже было отмечено выше ядро вычислительной системы, наряду с процессором входит электронная память. Внутренняя, или основнаяу память — это запоминающее устройство, напрямую связанное с процессором и предназначенное для хранения выполняемых программ и данных, непосредственно участвующих в вычислениях.

Обращение к внутренней памяти ЭВМ осуществляется с высоким быстродействием, но она имеет ограниченный объем, определяемый системой адресации машины. Внутренняя память, в свою очередь, делится на оперативную (ОЗУ) и постоянную (ПЗУ) память.

Оперативная память, по объему составляющая большую часть внутренней памяти, служит для приема, хранения и выдачи информации. При выключении питания ЭВМ содержимое оперативной памяти в большинстве случаев теряется. Постоянная память обеспечивает хранение и выдачу информации.

В отличие от содержимого оперативной памяти, содержимое постоянной заполняется при изготовлении ЭВМ и не может быть изменено в обычных условиях эксплуатации. В постоянной памяти хранятся часто используемые (универсальные) программы, и данные, к примеру, некоторые программы операционной системы, программы тестирования оборудования ЭВМ и др. При выключении питания содержимое постоянной памяти сохраняется. Для построения ОЗУ, ПЗУ, регистровых ЗУ в настоящее время широко применяют полупроводниковые интегральные микросхемы, выполняемые по специальной полупроводниковой технологии с применением интегральных схем (ИС). Принципы организации элементов памяти на базе ИС приведены на рис.3.

На рисунках 3 и 4 изображены микросхемы памяти как функциональных узлов: рис.3 ОЗУ, рис. 4 ПЗУ. Основной составной частью микросхемы ОЗУ является массив элементов памяти, объединённых в матрицу накопителя. Элемент памяти (ЭП) может хранить один бит информации. Каждый ЭП обязательно имеет свой адрес.

Для обращения к ЭП необходимо его “выбрать” с помощью кода адреса, сигналы которого подводят к соответствующим выводам микросхемы. ПЗУ построено аналогично, а функции ЭП в микросхемах ПЗУ выполняют перемычки в виде проводников. Понимание процессов хранения и считывания данных в памяти машины является важнейшим условием для понимания принципов программного управления ЭВМ.

Принцип программного управления

Вычислительные процессы в любой ЭВМ представлены в виде программы, представляющей собой — последовательности инструкций (команд), записанных в требуемом порядке выполнения в память машины. В процессе выполнения программы ЭВМ выбирает очередную команду, расшифровывает ее, определяет, какие действия и над какими операндами следует выполнить. Эту функцию осуществляет УУ.

Оно же и выбирает из из ЗУ необходимые данные – операнды, подлежащие обработке. Таким образом формируется так называемое машинное слово, содержащее несколько различных полей данных. Несколько вариантов различных машинных слов и общий вид команды приведены на рис.5.

Операционная Адресная часть

Источник: www.evkova.org

Базовая организация ЭВМ

Выполнение программ по программе, хранимой в ЭВМ

Подробности Родительская категория: Архитектура ЭВМ Категория: Базовая организация ЭВМ

Программа представляет собой последовательность команд, хранимых в памяти компьютера. Команды ЭВМ (в машине Фон-Неймана) располагаются в ячейках программной памяти подряд, одна за другой. Процессор по порядку считывает команды из памяти и выполняет их.

Этот процесс сводится к последовательному выполнению этапов: считывание команды из памяти, дешифрация команды, обращение к памяти за операндом, выборка операнда, исполнение операции, запись результата в память. Операнд или результат могут быть взяты/записаны в устройства ввода-вывода. следующая команда выполняется после завершения предыдущей команды. Её адрес содержится в особом регистре процессора, называемом указателем (или счётчиком) команд. После считывания очередной команды процессор автоматически увеличивает содержимое счётчика команд, так, что он указывает на очередную команду.

Известны альтернативные пути построения компьютера:

-Потоковая машина — действиями управляют сами данные.

Источник: perscom.ru

Процесс выполнения программы на ЭВМ

Для того чтобы программа могла быть выполненной, она должна быть помещена в оперативную память компьютера. Туда же должны быть помещены и исходные данные. Как правило, программа вводится в оперативную память с жесткого диска. Исходные данные вводятся с клавиатуры либо также с жесткого диска, куда они должны быть заранее помещены с помощью другой программы. Результаты своей работы программа помещает в определенную область оперативной памяти, откуда они могут быть выведены на какое-либо внешнее устройство, которым может быть жесткий диск, экран дисплея, печатающее устройство (рис.16).

Рис. 16. Распределение памяти при выполнении программы.

Процесс выполнения программы на ЭВМ разбивается на ряд этапов (рис. 17).

Рис.17. Процесс выполнения программы на ЭВМ.

Программа пишется программистом на одном из языков программирования. Процессор ЭВМ может реально выполнять только команды машинного языка. Преобразование исходного текста программы в машинные коды выполняется специальной программой – транслятором. Рассмотренный выше ассемблер является одной из разновидностей транслятора.

Трансляторы бывают двух видов: компиляторы и интерпретаторы.

Компилятор преобразует исходную программу на любом языке высокого уровня в некоторую стандартную форму на машинном языке, называемую объектным модулем.

Интерпретатор преобразует отдельные предложения исходного языка в машинный код и немедленно их исполняет. Интерпретатор не создает объектный модуль.

Преобразование текста на исходном языке, выполняемое транслятором, называется трансляцией. В процессе трансляции проверяется синтаксическая правильность предложений исходной программы и генерируется список обнаруженных ошибок. Объектный модуль формируется лишь при отсутствии синтаксических ошибок.

Некоторые части программы программист не пишет, а ссылается на них из своей программы, например, на программы управления вводом-выводом и пр. Они хранятся на внешнем запоминающем устройстве в библиотеке объектных модулей. Объектный модуль, сформированный компилятором, не может быть выполнен без объединения с этими модулями.

Все объектные модули генерируются в некотором стандартном виде. Поэтому различные части программы можно писать и транслировать независимо, помещая получаемые объектные модули в библиотеку объектных модулей. Это позволит разделить работу по написанию большой программы между несколькими программистами, каждый из которых может писать и отлаживать свою часть программы независимо. Даже если программист пишет программу самостоятельно, имеет смысл разбивать ее на ряд независимых частей, что позволяет вносить изменения в каждую из них, не затрагивая остальных частей.

Компилятор не может указать конкретный адрес оперативной памяти, начиная с которого будет располагаться формируемый объектный модуль, поскольку:

- размер получаемого объектного модуля не может быть заранее известен, поэтому существует опасность наложения в памяти различных модулей или появления неиспользуемых участков памяти;

- к моменту исполнения программы неизвестно, какие еще программы будут находиться в оперативной памяти.

Для решения этой проблемы транслятор формирует так называемые перемещаемые объектные модули. Начальный адрес перемещаемого объектного модуля в оперативной памяти компьютера определяется непосредственно при загрузке программы.

Программа, которая связывает независимо оттранслированные объектные модули в единую программу, называется редактором связей. Редактор связей имеет на входе объектные модули и генерирует на выходе загрузочный модуль, помещаемый на внешнее запоминающее устройство. Загрузочный модуль помещается в оперативную память специальной программой, называемой загрузчиком. Загрузчик определяет адрес загрузки программы в оперативную память исходя из сложившейся ситуации, помещает ее в оперативную память и передает управление на ее первую команду. Одна и та же программа при различных запусках может располагаться в различных местах оперативной памяти.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru