1. Боровкова Т.И. Индивидуализация как базовая ценность образования в современной социокультурной ситуации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://gisap.eu/ru/node/4252 (дата обращения 31.10.2015)

2. Гуремина Н.В. Тьюторское сопровождение студентов экономических специальностей в процессе подготовки к сдаче государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы//Успехи современного естествознания. 2014. –№10.– C. 84-86.

3. Сборник психологических тестов. Часть II: Пособие / Сост. Е.Е.Миронова – М.: Женский институт ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

4. Степанова О.А. Специфика реализации принципа индивидуализации образования в современных условиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://viperson.ru/articles/stepanova-o-a-spetsifika-realizatsiya-printsipa-individualizatsii-obrazovaniya-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения 01.11.2015).

5. Опросник Айзенка EPQ и ключ к нему [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.gurutestov.ru/test/124/ (дата обращения 01.11.2015).

Программа сопровождения «Луковица»

Сегодня в «царстве ценностей» российского университетского образования главной ценностью становится индивидуализация, которая способна привести профессиональную подготовку в соответствие с новыми социальными реалиями и международными стандартами, сделать студента реальным субъектом своего образования [1]. Принцип индивидуализации современного образования занимает важное место среди ведущих методологических принципов, на которых должно строиться российское образование XXI века, что предполагает переориентацию его на личность, неповторимую индивидуальность учащегося, свободу выбора форм обучения и образовательных учреждений. При этом каждому студенту предоставляются права и возможности формирования собственных образовательных целей и задач, своей образовательной траектории [4]. Путем привнесения личных смыслов и видения своих учебных и образовательных перспектив формируются профессиональные компетенции, происходит осмысление учебного действия за счёт возможности выбора [2].

Индивидуальная образовательная программа (ИОП) представляет собой индивидуальный образовательный маршрут студента, который проектируется с учетом его особенностей, склонностей, потребностей, индивидуальных возможностей и представляет собой организационно-управленческий проект, позволяющее реализовать принцип личностной ориентации образовательного процесса через определение и создание условий, способствующих достижению учащимися установленного стандарта образования.

Для студента вуза актуальной становится необходимость самостоятельного осознанного движения в получении своего образования, т.е. выстраивания индивидуальной образовательной деятельности. Также сюда органично вписывается идея тьюторского сопровождения, в рамках которой учащиеся должны научиться осознавать свое назначение в жизни, меру своих способностей, принимать самообразование как образ жизни, как культурную модель построения своего будущего. Индивидуальная образовательная программа предполагает принятие учеником ответственности за собственное образование, осознание его цели, планирование конкретных действий по организации учебной деятельности и ее рефлексию. Рефлексивная опосредованность взаимодействия субъектов образовательного процесса обеспечивает коммуникацию ценностей (передачу опыта культуры), их создание и усвоение (формирование собственного опыта культуры). Социально значимые ценности, преломляясь через призму индивидуальной жизнедеятельности, входят в психологическую структуру личности студента в форме личностных ценностей [1].

Вебинар для специалистов психолого-педагогического сопровождения

Для студента образовательная деятельность является активным и рефлексивным процессом. Необходимо, чтобы он сам научился фиксировать потребность в приобретении знаний и умений для решения актуальных образовательных задач, в своем изменении, продвижении и самосовершенствовании. Вариант такой программы составлен и используется в практике.

Составление индивидуальной образовательной программы необходимо учащимся для осмысления своего образовательного маршрута и прохождения его в течение нескольких лет. В процессе освоения учебных дисциплин можно составлять образовательный или учебный план для определенных учебных дисциплин на семестр или учебный год.

Этапы разработки индивидуальной образовательной программы включают в себя:

1. Диагностика интересов, возможностей, склонностей, личных и профессиональных планов.

2. Анализ материалов диагностики, выявление психологических особенностей

3. Организация работы по составлению ИОП.

На первом этапе проводится анализ социальных и профессиональных проб для обнаружения и проверки познавательных и профессиональных интересов. В качестве эксперимента полезно провести оценку переключения внимания с помощью методики Шульте-Платонова [3]. По результатам данного эксперимента на основании количественных показателей можно описать характер переключения внимания с учетом особенности концентрации и предложить рекомендации по его развитию. При этом можно тренировать переключаемость, изменяя виды деятельности и по-разному чередуя самоподготовку по учебным дисциплинам. Адекватными данному тесту будут упражнения переключения внимания с одного объекта наблюдения на другие, попеременное выполнение отличающихся действий.

На первом этапе диагностики личности также целесообразно провести исследование особенностей личности студента с помощью опросника Айзенка EPQ [5]. Опросник предназначен для изучения индивидуально-психологических черт личности с целью диагностики степени выраженности свойств, выдвигаемых в качестве существенных компонентов личности: нейротизма, экстраверсии, интроверсии и психотизма.

Если студент имеет высокие показатели по шкале экстраверсия-интроверсия, соответствующие экстравертированному типу, то его можно ориентировать на организационную работу в группе. Экстраверты общительны, обладают лидерскими качествами, имеют широкий круг социальных контактов, из них получаются хорошие руководители и организаторы, в то время как интроверты не доверяют внезапным побуждениям и серьезно относятся к принятию решений, а также они более склонны к увлечению академической наукой.

Нейротизм характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость. Эмоционально устойчивый человек характеризуется хорошей адаптацией, отсутствием напряженности, склонностью к лидерству, общительности. Такие студенты легко справляются с большим объемом информации, способны долго и продуктивно работать, проявляют активное участие в работе семинаров, форумов, студенческих конференций. У эмоциональное неустойчивых студентов, наоборот, наблюдается выраженная эмоциональность, импульсивность, зачастую им трудно выслушивать лекционный материал, отмечаются иногда большие колебания в успеваемости (например, высокий средний балл за весенний семестр и низкий за осенний и т.д.)

Шкала психотизма говорит о склонности к асоциальному поведению, вычурности, неадекватности эмоциональных реакций, высокой конфликтности, неконтактности, эгоцентричности, эгоистичности, равнодушию. Высокие показатели по экстраверсии и нейротизму, согласно Г.Айзенку, соответствуют психиатрическому диагнозу истерии, а высокие показатели по интроверсии и нейротизму – состоянию тревоги или реактивной депрессии.

На всех этапах разработки и реализации ИОП студентам предоставляется информация об уровне обученности и обучаемости, психолого-педагогических особенностей, даются соответствующие рекомендации.

На третьем этапе происходит обсуждение вариантов схем и методик составления индивидуальной образовательной программы, которая будет понятна, доступна и реальна для студента. Рекомендуется предложить несколько вариантов реализации ИОП по заранее разработанным учебным модулям (например, модуль №1 имеет самый высокий уровень сложности и трудоемкости, модуль №2 – средний уровень, модуль №3 – легкий уровень и т.д.). По окончании изучения учебного курса происходит отслеживание результатов выполнения индивидуальных образовательных программ и планов учащимися, проводится оценка и самооценка выполнения программы и планов.

Источник: expeducation.ru

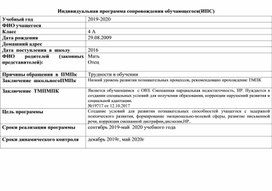

Индивидуальная программа сопровождения обучающегося (ИПС)

Является обучающимся с ОВЗ. Смешанная парциальная недостаточность, НР. Нуждается в создании специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации.

№19717 от 12.10.2017

Цель программы

Создание условий для развития познавательных способностей учащегося с задержкой психического развития, формирование эмоционально-волевой сферы, развитие письменной речи, коррекция смешанной дисграфии,дислесии,НР..

Сроки реализации программы

сентябрь 2019-май 2020 учебного года

Сроки динамического контроля

декабрь 2019г, май 2020г

Участники сопровождения

Направления деятельности

Форма занятий, периодичность (общее количество, частота и длительность занятий)

Формы контроля (анкетирование

диагностика, тестирование, контрольные письменные работы и т.д.)

Классный руководитель

Казыбаева Ж.Ч.

— развитие слухового внимания, познавательной активности;

— развитие связного речевого высказывания;

— становление осознанного отношения к учёбе;

— обучение правильному построению устной и письменной речи;

— осознанной проверке написанного.

Использование приемов и методов в рамках усвоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для учащихся с ЗПР.

Ежедневные групповые занятия.

Индивидуальные занятия по мере необходимости

(коррекция возникающих проблем).

— понимать и принимать учебную задачу;

— ориентироваться на странице учебника, тетради;

— обратиться к учителю в случае затруднений.

Педагог-психолог

Консультирование родителей (законных представителей) по запросу.

— Ф ормирование положительной мотивации к обучению;

-Развитие познавательных процессов (памяти, внимания, мышления);

-Коррекция регуляторного компонента;

-Обучение учащегося способам целенаправленного поведения, внутреннего самоконтроля.

Использование следующих методов:

— метод песочной терапии;

-практические (тренировочные и игровые упражнения);

2 раза в неделю

по субботам 11:50

Продолжительность занятия – 40 минут

-повышение учебной мотивации учащегося;

-развитие памяти, концентрации внимания;

-развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное;

-ф ормирование произвольной регуляции деятельности.

Сравнение психодиагностических данных «до» и «после» работы

Учитель-логопед

Консультирование родителей (законных представителей) по запросу.

Сформировать обобщенные представления (речеслуховые, речедвигательные, зрительно-пространственные, зрительно-двигательные), необходимые для овладения стойким и правильным навыком письма, осознанными и произвольными операциями и способами действия с речеязыковыми единицами.

Звукобуквенный анализ слогов и слов

Устное составление словосочетаний и предложений

Чтение слогов, слов, предложений, текстов

Письмо слогов, слов, предложений

Устное сочинение по опорным картинкам

Слуховой логопедический диктант

Гимнастика для глаз

Игры с мячом (при дифференциации звуков, слов)

Использование массажных тренажеров

Групповые занятия — 2 раза в неделю

Продолжительность занятия – 40 минут

Индивидуальные занятия — 3 раза в неделю

Ученик с положительной мотивацией к изучению русского языка и литературы .

Ученик, имеющий индивидуальный уровень речевого развития, необходимый для усвоения программ по русскому языку.

Формы контроля: Обследование устной речи и предпосылок письменной речи в начале коррекционного периода.

Проверочные работы в виде: контрольной работы, слухового диктанта, изложения. Обследование устной речи и навыков письменной речи в конце учебного года

Учитель-дефектолог

Коррекционно-развивающая работа. Консультирование родителей (законных представителей) по запросу

Коррекция познавательной деятельности. Сформировать представления об окружающем мире, элементарные математические представления, развитие мыслительной деятельности, логического мышления, помощь в усвоении образовательной программы.

Дидактические игры и упражнения

Групповые занятия 2 раза в неделю по 40 минут.

Нормализация ведущей деятельности.

Преодоление трудностей в овладении учебными знаниями, умениями и навыками.

Обследование уровня познавательного развития (начало, середина, конец учебного года).

Социальный педагог

Консультирование и просвещение педагогов, родителей (законных представителей), учащегося.

Корректировка банка данных о детях с ОВЗ. Получение объективной информации об организованности ребенка, умении учиться, особенности личности, уровню знаний по предметам.

Обеспечить непрерывность специального сопровождения ребенка и его семьи по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающегося.

Разъяснить деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей данной категории, со всеми участниками образовательного процесса.

Анкетирование, наблюдение во время занятий, бесед с родителями.

Составление индивидуальных рекомендаций, программы занятий по коррекции и развитию учащегося на основе заключения и рекомендаций ТПМПК

Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Индивидуальные, групповые, тематические консультации по вопросам инклюзивного образования.

В течение недели после получения заключения ТПМПК

В течение года по запросу.

— восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения

— развитие познавательной и учебной мотивации

-развитие самостоятельности и самоорганизации

— социализация ребенка с ОВЗ, повышение жизненной компетенции.

«Лист динамики развития учащегося с ОВЗ» (май)

Председатель ШПМПк

Источник: znanio.ru

3. Индивидуальное сопровождение ребенка

Индивидуальное сопровождение естественного развития ребенка в образовательном процессе

Процесс индивидуального сопровождения можно описать через последовательную реализацию следующих шагов:

1) проведение квалифицированной диагностики сути проблемы, ее истории и потенциальных носителей;

2) информационный поиск методов и ресурсов, которые могут помочь решить проблему;

3) обсуждение возможных вариантов решения проблемы со всеми заинтересованными людьми и выбор наиболее целесообразного пути решения;

4) оказание первичной помощи ребенку и другим носителям проблемы на начальных этапах реализации плана действий.

Этапы процесса сопровождения:

— диагностика сущности проблемы;

— построение программы сопровождения: проектирование путей решения проблемы; отбор содержания, средств; распределение ролей и функциональных обязанностей;

— анализ качества программы индивидуального сопровождения.

Рассмотрим эти этапы подробнее. На этапе получения сигнала о проблеме фиксируется запрос на сопровождение от субъекта или субъектов проблемы. Как уже отмечалось ранее, инициатором взаимодействия может быть сам носитель проблемы, представитель его ближайшего окружения, сотрудник службы сопровождения.

В качестве сигнала о наличии проблемной ситуации могут выступать: состояние общего неблагополучия, испытываемого ребенком/подростком; данные скрининговых исследований; прогностический анализ потенциальных трудностей. Принципиально важным является вопрос о доверии ребенка (подростка) — носителя проблемы — к сопровождающему взрослому. Получение «мандата доверие» возможно только при соблюдении строгой конфиденциальности, этических норм, при наличии взаимного уважения со стороны сопровождающего и сопровождаемого. Принцип «всегда на стороне ребенка» гарантирует защиту его интересов даже в тех случаях, когда педагог сталкивается с негативным поведением учащегося.

Целью диагностического этапа является осознание сути проблемы, определение ее носителей и потенциальных возможностей решения.

Сбор информации предполагает поиск различных источников информации о возможных в данной ситуации путях преодоления проблемы. На этом этапе специалисты по сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными лицами возможные варианты решения, выявляют позитивные и негативные стороны разных решений, строят прогнозы эффективности. На данном этапе важнее всего проявить внимание к любым способам решения проблемы, которые называет сам ребенок/подросток. Стимулирование самостоятельной активности носителя проблемы — одна из важнейших задач правильно организованного процесса сопровождения.

На этапе разработки программы сопровождения в результате анализа полученной информации о путях и способах решения проблемы, создаются условия для осознания проблемы самим сопровождаемым, распределяются обязанности по реализации плана действий, определяется последовательность шагов, уточняются сроки исполнения и возможность корректировки программы.

На этапе реализации программы сопровождения особенно важной является первичная помощь ребенку/подростку, всем участникам проблемной ситуации в реализации плана действий со стороны специалистов ППМС-центра. Необходимо фиксировать любые, даже минимальные, успехи на пути к поставленной цели.

Разрешение проблемы часто требует оказания помощи на третьем уровне, то есть активного вмешательства внешних служб. В этой ситуации специалист сопровождения принимает на себя координационные функции.

Оценочные этапы. Сопровождение предполагает выделение двух этапов оценки: промежуточной, которая позволяет выявить общую целесообразность выбранного плана решения проблемы и итоговую, которая позволяет оценить, приобрел ли сопровождаемый опыт решения подобных проблем. Этот этап может стать заключительным в отношении программы индивидуального сопровождения, а может стать стартовым в проектировании специальных методов предупреждения и решения проблем, типичных для значительных групп учащихся.

На заключительном этапе индивидуального сопровождения необходимо предоставить возможность ученику — носителю проблемы — реализовывать приобретенный собственный опыт, укрепляя уверенность в своих силах в процессе дальнейшего развития.

Карта индивидуального сопровождения заводится на каждого ученика гимназии в момент его первого знакомства со школой и пополняется данными диагностики, проводимой на определенных этапах обучения. Однако карту сопровождения нельзя рассматривать только лишь как «копилку информации» о ребенке. Если ученик нуждается в индивидуальной программе сопровождения, то сама программа и мониторинг ее эффективности найдут свое отражение в карте (см. Приложение).

Детальный анализ проблемы, сбор информации позволяют разработать программу индивидуального сопровождения, включающую планирование конкретных шагов, направленных на оказание помощи ребенку в решении проблемы.

Процесс индивидуального сопровождения можно описать через последовательную реализацию следующих шагов:

1) проведение квалифицированной диагностики сути проблемы, ее истории и потенциальных носителей;

2) информационный поиск методов и ресурсов, которые могут помочь решить проблему;

3) обсуждение возможных вариантов решения проблемы со всеми заинтересованными людьми и выбор наиболее целесообразного пути решения;

4) оказание первичной помощи ребенку и другим носителям проблемы на начальных этапах реализации плана действий.

Основные методы сопровождения:

Участниками процесса индивидуального сопровождения выступают: сопровождающий, сопровождаемый и его ближайшее окружение.

Этапы процесса сопровождения:

— диагностика сущности проблемы;

— построение программы сопровождения: проектирование путей решения проблемы; отбор содержания, средств; распределение ролей и функциональных обязанностей;

— анализ качества программы индивидуального сопровождения (см. Приложение).

Рассмотрим эти этапы подробнее. На этапе получения сигнала о проблеме фиксируется запрос на сопровождение от субъекта или субъектов проблемы. Как уже отмечалось ранее, инициатором взаимодействия может быть сам носитель проблемы, представитель его ближайшего окружения, сотрудник службы сопровождения.

В качестве сигнала о наличии проблемной ситуации могут выступать: состояние общего неблагополучия, испытываемого ребенком/подростком; данные скрининговых исследований; прогностический анализ потенциальных трудностей. Принципиально важным является вопрос о доверии ребенка (подростка) — носителя проблемы — к сопровождающему взрослому. Получение «мандата доверие» возможно только при соблюдении строгой конфиденциальности, этических норм, при наличии взаимного уважения со стороны сопровождающего и сопровождаемого. Принцип «всегда на стороне ребенка» гарантирует защиту его интересов даже в тех случаях, когда педагог сталкивается с негативным поведением учащегося.

Целью диагностического этапа является осознание сути проблемы, определение ее носителей и потенциальных возможностей решения.

Сбор информации предполагает поиск различных источников информации о возможных в данной ситуации путях преодоления проблемы. На этом этапе специалисты по сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными лицами возможные варианты решения, выявляют позитивные и негативные стороны разных решений, строят прогнозы эффективности. На данном этапе важнее всего проявить внимание к любым способам решения проблемы, которые называет сам ребенок/подросток. Стимулирование самостоятельной активности носителя проблемы — одна из важнейших задач правильно организованного процесса сопровождения.

На этапе разработки программы сопровождения в результате анализа полученной информации о путях и способах решения проблемы, создаются условия для осознания проблемы самим сопровождаемым, распределяются обязанности по реализации плана действий, определяется последовательность шагов, уточняются сроки исполнения и возможность корректировки программы (см. Приложение).

На этапе реализации программы сопровождения особенно важной является первичная помощь ребенку/подростку, всем участникам проблемной ситуации в реализации плана действий со стороны специалистов ППМС-центра (см. Приложение). Необходимо фиксировать любые, даже минимальные, успехи на пути к поставленной цели.

Разрешение проблемы часто требует оказания помощи на третьем уровне, то есть активного вмешательства внешних служб. В этой ситуации специалист сопровождения принимает на себя координационные функции.

Оценочные этапы. Сопровождение предполагает выделение двух этапов оценки: промежуточной, которая позволяет выявить общую целесообразность выбранного плана решения проблемы и итоговую, которая позволяет оценить, приобрел ли сопровождаемый опыт решения подобных проблем. Этот этап может стать заключительным в отношении программы индивидуального сопровождения, а может стать стартовым в проектировании специальных методов предупреждения и решения проблем, типичных для значительных групп учащихся.

На заключительном этапе индивидуального сопровождения необходимо предоставить возможность ученику — носителю проблемы — реализовывать приобретенный собственный опыт, укрепляя уверенность в своих силах в процессе дальнейшего развития.

Пример индивидуально-ориентированной программы сопровождения

Программа индивидуального сопровождения ученицы 9 класса Марии.

(Все имена вымышлены)

В школьную службу сопровождения обратились ученица 9 класса Маша и ее мама. Проблема была сформулирована следующим образом: у девочки возникли трудности во взаимоотношениях с некоторымиодноклассницами, что влияет на эмоциональное благополучие Маши и в школе, и в семье.

На семейном совете было решено обратиться к специалистам сопровождения. В процессе первой беседы с Машей выяснилось следующее:

1. Маша отлично учится, на протяжении всех лет обучения проблем в учебе не наблюдалось.

2. Маша единственный ребенок в семье. Родители уделяют ей достаточно внимания, их очень волнует ее эмоциональное благополучие.

3. В последние полтора года Маша очень переживает из-за своего внешнего вида, болезненно реагирует на безобидные шутки одноклассников (эмоциональное неблагополучие часто сопровождается соматическими реакциями: боли в животе, недомогание). Мама Маши очень обеспокоена эмоциональным состоянием своей дочери.

4. Маша общается в классе с группой девочек, но их не связывают общие интересы, поэтому она хотела бы поддерживать более тесные отношения с другими одноклассницами, но те по какой-то причине не допускают ее в свой круг общения.

5. В 5 классе Маша дружила с Аней, но конфликт между девочками послужил причиной ссоры. Маша не может решиться помириться с Аней, хотя та делала попытки обсудить сложившуюся ситуацию.

Маша попросила помочь ей наладить контакт с одноклассниками и преодолеть неуверенность в себе.

Дальнейший сбор информации (беседы с Машей, ее мамой, классным руководителем, одноклассницами; наблюдения) и анализ проблемы позволили сделать вывод о том, что Маша пытается разобраться в сложившейся ситуации, стремится справиться с ней.

В процессе беседы с мамой выяснилось, что развитие ребенка происходило в благоприятных условиях (здоровые родители; ребенок желанный; в первые годы жизни развивался нормально; материальные условия семьи – хорошие). Развитие эмоционально-волевой сферы соответствовало возрастным нормам, общение с окружающими и с родителями проблем для Маши не представляло.

Взаимоотношения в семье ровные и доброжелательные, строятся на основе взаимного уважения. Девочке в разумных пределах предоставлена возможность самостоятельной деятельности.Режим дня в семье соблюдается. Папа и мама работают, но при этом уделяют должное внимание своему ребенку. Мама обратила внимание на то, что Маша всегда была не очень общительным человеком. В 8 классе у нее была одна подруга, и Маша надеялась, что, перейдя в новый 9 класс,

появится много новых друзей и подруг. С одноклассниками у Маши

скорее деловые отношения. Онаинтересуется музыкой и спортом. В сложных ситуациях Маша обычно советуется с папой или мамой, обращается к ним за помощью. Неуверенность в себе, которая проявилась у Маши в последние полтора года, мешает ей комфортно чувствовать себя в коллективе одноклассников, отражается на эмоциональном самочувствии дома.

В ходе беседы с Машей была собрана следующая информация: Маша общается в классе с несколькими девочками, но их не связывают общие интересы. Темы для разговоров и то, что «это продолжается изо дня в день», раздражает Машу. Она хотела бы более тесно общаться с другой группой девочек, но те по какой-то причине не принимают ее в свой круг. Маша очень болезненно относится к свемувнешнему виду: каждый день моет голову, постоянно чистит обувь; не может пойти в школу, если на пиджаке или юбке есть хотя бы одна складка (ей кажется, что все сразу обратят внимание).

Из беседы с классным руководителем выянилось, что в общении с одноклассниками Маша достаточно доброжелательна. К учебе относится очень серьезно. Семьяответственно подходит к проблемам воспитания дочери, родители внимательно следят за ее здоровьем, учебой, эмоциональным благополучием. Родители регулярно посещают родительские собрания, часто приходят на индивидуальные консультации к классному руководителю и учителям. Классный руководитель обратила внимание, что в последнее время появилась некоторая «натянутость» в общении между ученицами Машей и Аней.

Из беседы с Машей классный руководитель узнала, что ссора продолжается в течение нескольких лет (с 5 класса). По мнению Маши, Аня оказывает влияние на других девочек класса, с которыми Маша хотела бы общаться.

Наблюдения на уроках и во внеурочное время показали, что Маша на переменах общается с несколькими девочками, к ней часто обращаются одноклассники. Интерес к учебе у Маши проявляется практически на всех уроках; отношение к учителям уважительное, любит им помогать, беседовать с ними. В процессе анализа проблемы на основе полученной информации были сформулированы следующие гипотезы, ориентированные на поиск способов решения проблемы:

1. Анализ проблемы совместно с Машей, использование алгоритма принятия решения (см. Приложение) позволит девочке «увидеть проблему со стороны», убедиться в том, что она решаема, рассмотреть разные варианты ее решения и сделать правильный выбор стратегии поведения в проблемной ситуации (включая анализ и коррекцию собственного отношения к окружающим и к самой себе).

2. Аналогичная работа, проведенная с одноклассницей Аней (если она захочет принять помощь сопровождающих), может способствовать примирению девочек.

3. Родители Маши, осуществляя поддержку дома, будут способствовать тому, что девочка поверит в возможность решения проблемы и предпримет необходимые шаги для преодоления проблемной ситуации.

В соответствии с выдвинутыми гипотезами нами был разработан следующий план действий:

1. Индивидуальная работа с Машей Обучение выбору правильной стратегии поведения в проблемной ситуации социального взаимодействия. Использование алгоритма анализа ситуации и принятия решения (см. Приложение).

2. Беседа с Аней.

3. Еженедельное обсуждение эффективности программы действия (специалист сопровождения, классный руководитель, Маша, родители).

Уже через месяц были отмечены значительные улучшения в эмоциональном состоянии девочки. Положительные изменения во взаимоотношениях с Аней произошли спустя полтора месяца. Эффективность программы сопровождения подтверждается улучшением психологического климата в классном коллективе: социометрическое исследование показало отсутствие отвергаемых учеников в классе.

Инклюзивное образование from Школьная лига РОСНАНО

Трудный ребенок from Школьная лига РОСНАНО

Уважаемые слушатели, дополнительные материалы и презентации к модулю Вы найдёте во вложении.

- Войдите на сайт для отправки комментариев

Комментарии

Комментарии

03.12.2013 : 21.37

Меня заинтересовала именно индивидуально- ориентированная программа сопровождения. С вниманием прочитала и приведенный в ней пример индивидуального сопровождения с учащейся 9 класса.Зто интересно, но и знакомо, так как подобные ситуации в школе не редкость. В своей школе я уже несколько лет являюсь общественным уполномоченным по правам ребенка, провожу индивидуальные беседы с ребятами. Ситуации и проблемы бывают самые разные. Участвуя в Вашей программе надеюсь расширить свои знания, научиться новому в данной области.

- Войдите на сайт для отправки комментариев

04.12.2013 : 10.57

Задание к модулю № 3.

Пользуясь предложенной технологией «9 шагов», осуществите диагностику сути проблемы ребенка и разработайте шаги программы сопровождения.

Свои ответы на задания к этому модулю Вы по-прежнему можете:

а) разместить в комментариях — так с ними могут ознакомиться и обсудить все слушатели, или

Ответы на задания к модулю №3

Технология индивидуального сопровождения «9 шагов»

1. Анализ заявки

У кого проблема? Ученик 2 класса мальчик по имени Владлен, проблемы носят стойкий характер

Кто просит о помощи? Классный руководитель

2. Инвентаризация проблем (составление списка всех проблем, выявленных у сопровождаемого) Трудности в учебе. Проблемы в дисциплине. Не может соблюдать правила поведения на уроках и переменах. При недостатке контроля может пренебрегать своими обязанностями

3. Иерархия проблем

4. Локализация проблем (определение мест, где проблемы проявляются)

Проблемы дисциплины проявляются на уроках, переменах, во внеурочной деятельности, в общении с одноклассниками

5. Настройка на нужную волну помощи (выбор подхода, соответствующего возрасту и инд. особенностям сопровождаемого)

Реализация программы «Дисциплина»

6. Разведка ситуации в семье

Воспитывается в полной семье. Родители уверены, что хорошо знают своего ребенка, но обычно не могут предсказать его поведение в различных ситуациях. Со стороны матери повышенные ожидания на фоне значительной ориентации на ребенка и большой привязанности к нему. Мать по отношению к сыну проявляет гиперопеку, наряду с попустительством: позволяет ему делать все, что он хочет, пишет в тетрадях за него домашние задания. Отец придерживается авторитарного стиля воспитания, может проявлять агрессию к своим близким.

7. Разработка плана действий

Источник: www.schoolnano.ru