В данном случае социально-психологические методы исследования», применяемые в возрастной психологии, также являются, как правило, адаптированными к возрасту детей . Это — наблюдение , опрос, интервью, социо-етрические методы , социально-психологический эксперимент.. Метод наблюдения — один из главных в психолого-педагогических исследованиях, в работе с детьми

Наблюдение имеет много различных вариантов, которые в совокупности позволяют получить достаточно разнообразную и достоверную информацию о детях . Всякое наблюдение необходимо вести целенаправленно, по определенной программе и плану. Прежде чем начать наблюдать за тем, что и как делают дети , необходимо установить цель наблюдения , ответить на вопросы о том, ради чего оно осуществляется и какие результаты в конечном счете должно будет дать. Затем необходимо составить программу наблюдения , разработать план, рассчитанный на то, чтобы привести исследователя к желаемой цели.

Для того чтобы получить результаты, необходимые для обобщения, наблюдение должно вестись более или менее регулярно. Дети растут очень быстро, их психология и поведение меняются на глазах, и достаточно, например, пропустить в младенчестве всего лишь один месяц, а в раннем детстве — два или три месяца, чтобы получить ощутимый пробел в истории индивидуального развития ребенка .

КАК СЛЕДИТЬ СКРЫТНО ЗА ЧЕЛОВЕКОМ в 2021?!

Интервалы, с которыми должно проводиться наблюдение за детьми , зависят от их возраста. В период от рождения до двух-трех месяцев наблюдение за ребенком желательно проводить ежедневно; в возрасте от двух-трех месяцев до одного года — еженедельно; в раннем детстве, от года до трех лет,- ежемесячно; в дошкольном детстве, от трех до шести-семи лет,- как минимум один раз в полгода; в младшем школьном возрасте — раз в год и т. д. Чем более ранний возраст мы берем, тем меньше должен быть интервал времени между очередными наблюдениями (имеются в виду научные наблюдения , сопровождаемые ведением систематических записей, анализом и обобщением результатов наблюдения ). Вести наблюдение за детьми , с одной стороны, проще, чем за взрослыми, так как ребенок под наблюдением обычно более естествен, не играет специальных социальных ролей, свойственных взрослым. С другой стороны, дети , особенно дошкольники, обладают повышенной откли-каемостью и недостаточно устойчивым вниманием, часто отвлекаются от выполняемого дела. Поэтому в исследовательской работе с детьми рекомендуется иногда применять скрытое наблюдение , рассчитанное на то, чтобы во время наблюдения ребенок не видел взрослого, наблюдающего за ним .

Наблюдение с точки зрения учета позиции наблюдателя. Можно выделить внешнее наблюдение – наблюдение «со стороны», когда наблюдатель полностью отделен от изучаемого «объекта», и включенное наблюдение . Наблюдение со стороны может быть открытым или скрытым.

При включенном наблюдении исследователь сам является членом наблюдаемой им группы людей, полноправным участником наблюдаемых событий. Включенное наблюдение , как и наблюдение «со стороны», может быть открытым или скрытым (когда наблюдатель действует инкогнито, не сообщая о факте наблюдения другим членам группы). Оно имеет свои преимущества и недостатки: с одной стороны, позволяет глубже проникнуть в исследуемую реальность, с другой – непосредственная включенность в события может влиять на объективность отчета наблюдателя. Некоторые виды наблюдения могут представлять собой промежуточный вариант между включенным наблюдением и наблюдением «со стороны». Например, наблюдения педагога за классом во время занятий, наблюдения психотерапевта или психолога-консультанта; здесь наблюдатель включен в ситуацию иначе, чем наблюдаемые индивиды, их позиции «не равноправны» с точки зрения управления ситуацией.

Как отслеживать местоположение детей по телефону БЕСПЛАТНО? [ GPS ] Ставим App Локатор и Google Maps

Виды наблюдения в зависимости от его организации. В зависимости от ситуации выделяют наблюдение полевое, лабораторное и спровоцированное в естественных условиях. Полевое наблюдение проводится в условиях, естественных для жизни наблюдаемого «объекта». Требование такого наблюдения – отсутствие инициации со стороны наблюдателя изучаемых явлений.

Полевое наблюдение позволяет исследовать естественные формы жизнедеятельности и общения людей (или иных «объектов» наблюдения ) при минимальных искажениях. Его недостаток состоит в большой трудоемкости, а также в том, что интересующая исследователя ситуация мало поддается контролю. Такое наблюдение часто является выжидательным, несистематическим.

Лабораторное наблюдение позволяет изучать формы проявления психологической регуляции в поведении человека (или животного) в более удобной для исследователя и контролируемой ситуации, но искусственные условия могут значительно исказить получаемые результаты. В возрастной психологии спровоцированные наблюдения часто приближаются к форме «естественного эксперимента» в понимании этого метода А. Ф. Лазурским.

Хронологическая организация наблюдения . Выделяют лонгитюдное («продолженное»), периодическое и единичное наблюдение . Лонгитюдное наблюдение проводится в течение длительного времени, обычно несколько лет. Оно предполагает постоянный контакт исследователя и «объекта» изучения. Результаты таких исследований фиксируются обычно в виде дневников и широко охватывают поведение, образ жизни, привычки наблюдаемого.

Периодическое наблюдение – наиболее распространенный вид хронологической организации наблюдения . В отличие от лонгитюдного оно проводится в течение определенных, обычно точно заданных промежутков времени.

Единичное, или однократное, наблюдение обычно представлено в виде описания отдельного случая. Оно может быть как уникальным, так и стандартным, т.е. типичным, являться результатом как систематического, так и случайного наблюдения . Особое место в психологических исследованиях занимают лонгитюдные наблюдения единичного случая. Их ценность с точки зрения формирования исследовательских гипотез часто не менее важна, чем роль многократных, но менее длительных наблюдений .

Источник: studfile.net

Наблюдение за детьми раннего возраста в условиях детского сада

Ранний возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие человека. В этот период складываются такие ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое другое.

Публикация «Наблюдение за детьми раннего возраста в условиях детского сада» размещена в разделах

Каждый период дошкольного детства характеризуется свойственными ему особенностями психофизиологического развития, а каждый ребенок — индивидуальными особенностями. Знание возрастных и индивидуальных особенностей, владение методикой работы с детьми помогают воспитателю успешно вести детей от группы к группе, поднимать их в развитии и воспитании со ступеньки на ступеньку.

Наблюдение – метод, с помощью которого осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления для получения конкретных фактических данных. Оно носит созерцательный, пассивный характер, не влияет на изучаемые процессы, не изменяет условий, в которых они протекают, и отличается от бытового наблюдения конкретностью объекта наблюдения, наличием специальных приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов.

К достоинствам метода наблюдения относятся :

— наблюдение реального педагогического процесса, происходящего в динамике;

— регистрация событий в момент их протекания;

— независимость наблюдателя от мнений испытуемых.

К слабым сторонам метода можно отнести:

— недоступность некоторых сторон наблюдаемого объекта (мотивы, состояние, мыслительная деятельность);

— ограниченность объема наблюдений для одного исследователя;

— пассивный характер исследования и элементы субъективизма у наблюдателя.

Наблюдая за малышом, можно составить общее представление о его возможностях, ориентируясь при этом на качественную оценку особенностей развития двигательной сферы, памяти, речи, мышления, внимания и т. д.

Наблюдение – целеустремленный и планомерный сбор информации с последующей систематизацией фактов и формулированием выводов. Наблюдение за ребенком начинается с первого дня его поступления в детский сад.

Для достижения данной цели решала следующие задачи:

1. Определить наиболее доступный и эффективный вид наблюдения для педагога в условиях ДОУ.

2. Уточнить основные требования к методу психолого-педагогического наблюдения.

3. Составить алгоритм процедуры наблюдения.

Педагогическую диагностику проводила в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдение является надежным методом, не требует специального оборудования и исключает дополнительную психоэмоциональную нагрузку ребенка. Вместе с тем использование этого метода предполагает наличие у педагога высокого уровня профессиональной подготовки и хорошего знания о возрастных особенностях детей. Конечно, для опытного специалиста метод наблюдения очень важен в процессе диагностики, но начинающий педагог должен проверять полученную при наблюдении информацию в ходе дальнейшего педагогического изучения ребенка.

Необходимо учитывать следующие основные требования к методу психолого-педагогического наблюдения :

1. Наблюдение должно иметь определенную цель. Чем уже и точнее его цели, тем легче регистрировать результаты и делать достоверные заключения.

2. Наблюдение должно проходить по заранее выработанному плану. Если речь идет о деятельности наблюдаемого, то надо заранее составить вопросник. Результаты подробно фиксировать записями, фотографиями, звукозаписями и т. д.

3. Количество исследуемых признаков должно быть минимальным, и они должны быть точно определены. Чем детальнее сформулированы вопросы об исследуемых признаках и, чем точнее определены критерии оценок этих признаков, тем большую научную ценность имеют получаемые сведения.

4. Психолого-педагогические явления следует наблюдать в реальных естественных условиях.

5. Наблюдатель должен заранее знать, какие ошибки могут быть допущены при наблюдении и предупреждать их.

Результаты наблюдения за ребенком раннего возраста дают возможность нам определить наиболее приоритетные задачи, направления в работе с конкретным ребенком, а, следовательно, разработать индивидуальную программу развития.

Индивидуальный подход в воспитании ребенка мы основываем на знании анатомо-физиологических и психических, возрастных и индивидуальных особенностей. Научными исследованиями доказано, что существует прямая зависимость между физическим, умственным и нравственным развитием человека.

Активное или пассивное наблюдение за ребенком мы организуем в совместной деятельности, в игре, в свободной деятельности, в группе детского сада или на площадке для прогулки, т. е. в естественной для ребенка ситуации. С помощью метода наблюдения мы выявляем и оцениваем такие составляющие деятельности ребенка, как навязчивые или стереотипные действия, выраженные аффективные и эмоциональные реакции, проявления тревожности. Наблюдения позволяют выяснить, насколько развиты у ребенка навыки самообслуживания, опрятность в одежде, какой фон настроения у него преобладает, каковы особенности его двигательного развития. Такая информация становится основанием для его последующего углубленного изучения.

Большую роль по данному вопросу мы отводим работе с родителями. Воспитатель встречается с ними на индивидуальных консультациях. В ходе беседы родители делятся впечатлениями о посещении детьми детского сада. Педагог отмечает, как повлияло посещение детского сада на поведение ребенка.

Воспитатель консультирует родителей по вопросам формирования у детей навыков самообслуживания, по созданию условий, в которых самостоятельность и автономность малышей в детском саду будет развиваться.

Наблюдение может быть индивидуальным и групповым.

1. Приступая к беседе с детьми, воспитатель заранее готовит ряд вопросов, которые будет задавать детям в непринужденной обстановке. Ситуация естественная. Взрослый непринужденно беседует с детьми на близкую им тему во время свободной деятельности.

Поведение детей. Дети отвечают на вопросы воспитателя охотно. Некоторые в своей речи уже употребляют иногда многословные предложения (более 3 слов).

Как зовут маму, папу, бабушку? А как зовут тебя? А Даша девочка или мальчик? У Арины красивое платье? А что нарисовано на нем? и т. д.

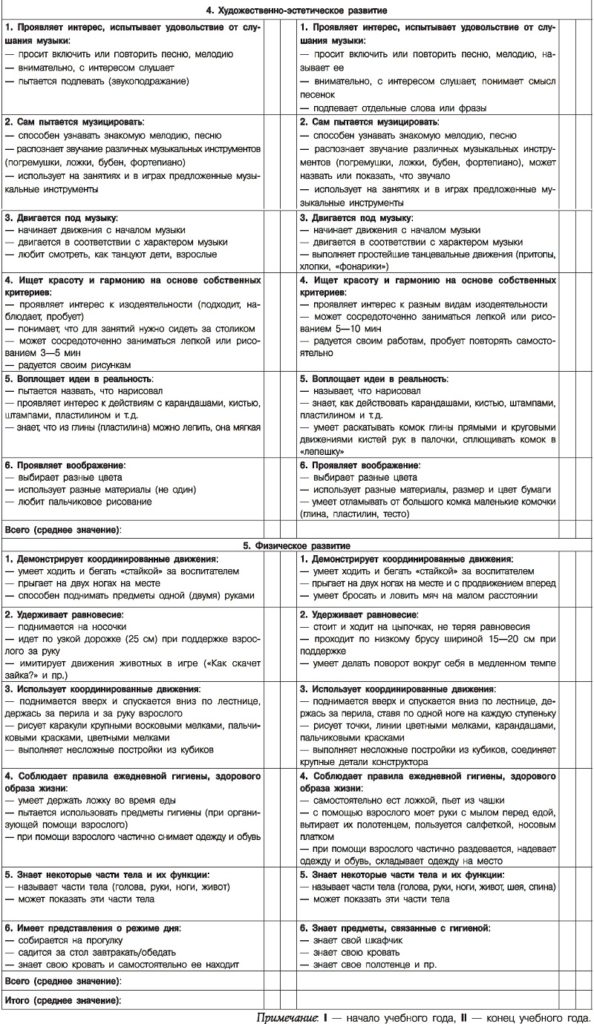

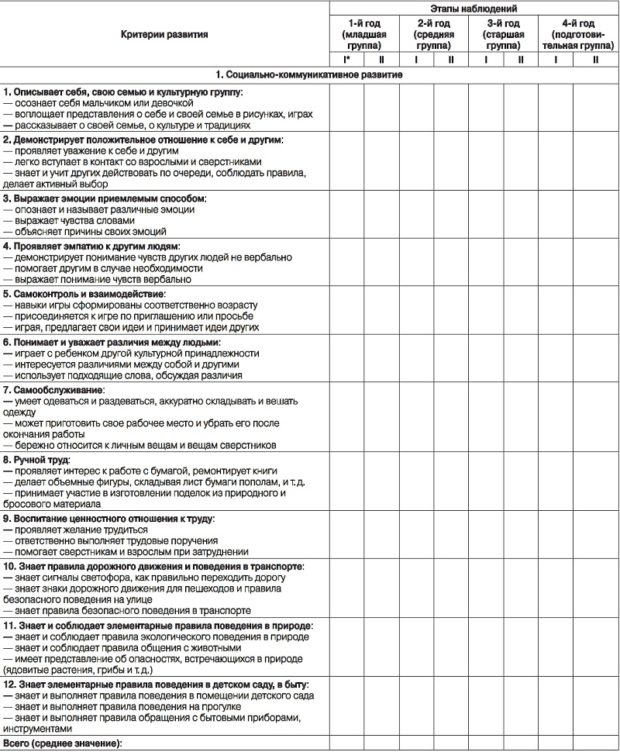

«Журнал наблюдения и оценки развития детей» как инструмент педагогической диагностики

В частности, большой вклад внесли педагоги ГБДОУ ЦРР № 60 Приморского района Санкт-Петербурга. «Журнал наблюдения…», переработанный с учетом ФГОС, прошел апробацию во многих ДОУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В распечатанном виде «Журнал наблюдения…» для детей 1,5—3 лет занимает четыре страницы, для детей 3—8 лет — три страницы формата А4. С точки зрения экономии важно, что «Журнал наблюдения…» на каждого ребенка распечатывается два раза за весь период его пребывания в детском саду.

Концепция ФГОС дошкольного образования относительно педагогической диагностики состоит в том, что она необходима для индивидуализации образования — поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития, а также оптимизации работы с группой детей.

Для того чтобы добиться эффективного баланса между индивидуальными интересами и потребностями детей, с одной стороны, и образовательными задачами, которые ставит перед собой педагог, с другой стороны, нужно, как минимум, знать, каковы эти интересы и потребности и как они изменяются со временем. У педагогов, работающих с детьми, должны быть ясные представления об индивидуальных особенностях каждого ребенка.

Индивидуализация достигается за счет учета имеющегося уровня развития каждого ребенка и планирования соответствующих видов деятельности, которые гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться успеха. Для этого требуется всесторонняя информация о развитии ребенка, включая состояние его здоровья, уровень физического, эмоционального и когнитивного развития. Работа воспитателя представляет собой процесс принятия решений, в ходе которого он наблюдает за ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее существенных областях развития, и в соответствии с этим осуществляет педагогические действия. Полученная информация позволяет выработать индивидуальные цели развития детей, создать наиболее благоприятные условия для развития ребенка в детском саду, оказать ему поддержку на основе его индивидуальных интересов, возможностей и особенностей.

Современные образовательные программы ставят своей целью индивидуальный подход к развитию ребенка, уважение к его личности, учет его интересов, потребностей и уровня развития, заботу об эмоциональном комфорте, стремление к созданию условий для свободного творческого самовыражения. Соответственно, сбор информации для оценки развития ребенка, как правило, основан на неформальных методах, ориентированных на понимание ребенка, стремление проникнуть в его внутренний мир и поддержать его. Систематическое структурированное наблюдение является основным методом сбора информации для педагогической оценки развития и актуального состояния ребенка.

Известно, что многие воспитатели негативно настроены к педагогической диагностике, поскольку не понимают ее цели, пользы для своей профессиональной деятельности. Изменение их мнения в лучшую сторону требует определенного времени и систематической разъяснительной работы. Как и в любом непростом деле, важно двигаться «маленькими шагами». Так, можно сначала сократить количество документов (например, использовать только сжатый вариант «Журнала наблюдения…»), оформлять итоги педагогического наблюдения два раза в год — в сентябре и апреле — мае.

Организационная роль принадлежит старшему воспитателю, который в начале года выдает на группы «Журналы наблюдения…» в соответствии с количеством детей, таблицу фиксации результатов, бланки индивидуальных образовательных маршрутов, сопровождает диагностическую деятельность на протяжении учебного года, а в конце года на педагогическом совете организует обсуждение достижений групп. Каждый из перечисленных выше документов нужно осветить в ходе индивидуальных и групповых консультаций.

Методические рекомендации для воспитателей к проведению педагогической диагностики

Наблюдение — это «процесс сбора точной и объективной информации о поведении и обучении ребенка в то время, когда он работает или играет один или вместе с другими детьми» [5, с.15].

Наблюдение должно быть систематичным и регулярным. Как правило, оно планируется ежедневно и проводится в течение 10—15 минут. Педагог выбирает момент кульминации погружения детей в деятельность. На время ведения наблюдения помощник воспитателя (или ассистент) активно включается в педагогический процесс.

В начале учебного года (ориентировочно в течение сентября) проводится первичная диагностика: выявляются стартовые возможности каждого ребенка (исходный, актуальный на данный момент уровень развития), определяются достижения ребенка к этому времени, а также слабые стороны (проблемы) в развитии, для решения которых требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики воспитатель в сотрудничестве с педагогом-психологом и другими специалистами (учителем-логопедом, инструктором по физической культуре и др.) выделяют достижения и индивидуальные проявления дошкольника, требующие педагогической поддержки, определяют слабые стороны (проблемы) освоения малышом образовательных областей в соответствии с критериями «Журнала наблюдения…», намечают задачи работы и проектируют индивидуальный образовательный маршрут ребенка.

В конце учебного года (обычно в мае) проводится итоговая диагностика, по результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. Таким образом, в течение учебного года каждый ребенок может продвинуться по-разному и решить разное количество задач развития, с учетом собственного уровня развития.

Использование «Журнала наблюдения…» в работе воспитателей позволяет эффективно отслеживать динамику развития детей на этапах первичной и итоговой педагогической диагностики (при необходимости — промежуточной).

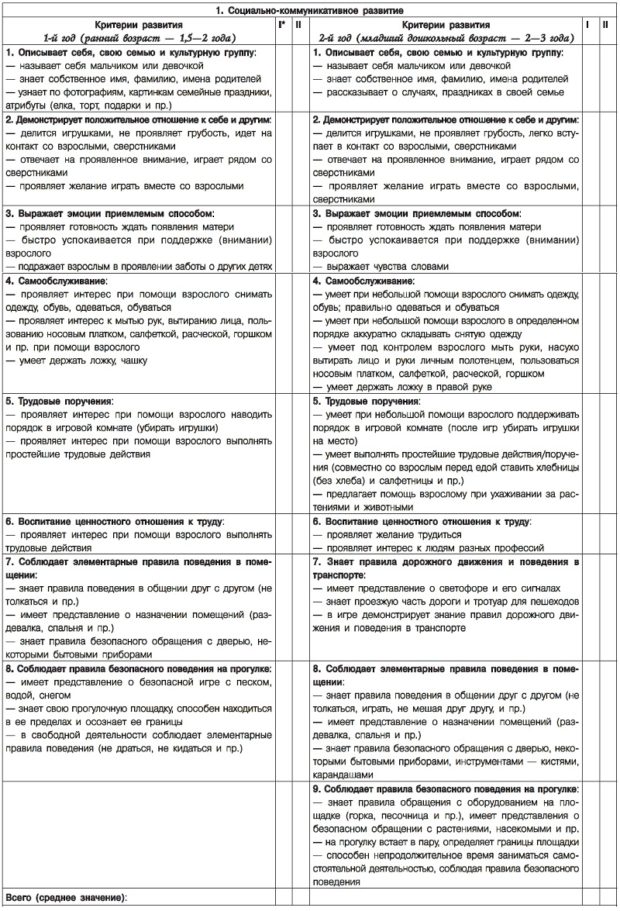

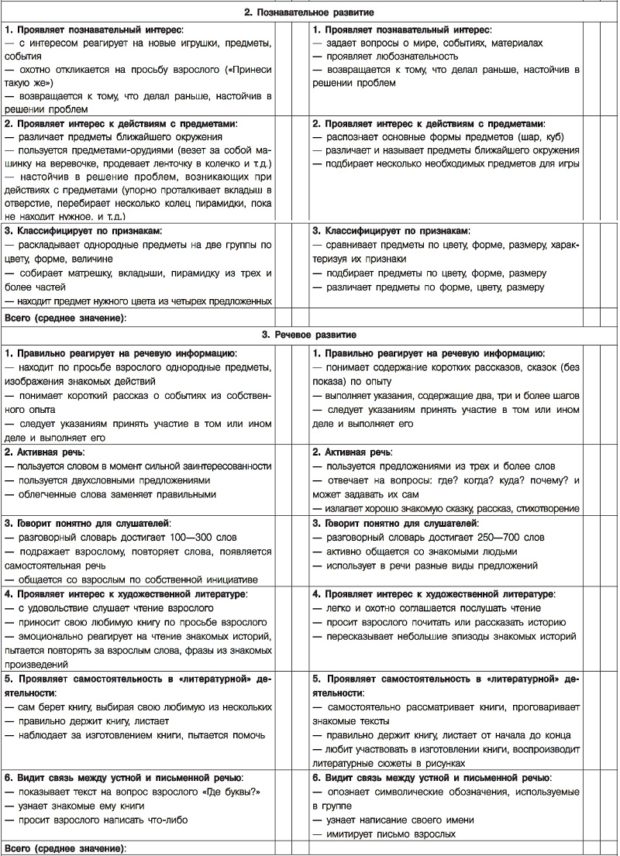

В «Журнале наблюдения…» прописаны критерии и подкритерии по всем областям. Педагог должен оценить ребенка согласно критериям развития, подкритерии служат только источником дополнительной информации, не оцениваются по отдельности и приведены по принципу «от простого к сложному» (например, критерий «Демонстрирует координированные движения» применительно к ребенку 3—4 лет раскрывается через возможность «ловить мяч двумя руками» (первый подкритерий), а для ребенка-выпускника важны и другие подкритерии — «Бегает и перепрыгивает, не теряя равновесия» и «Прыгает через скакалку»).

Предлагается следующая система оценки критериев развития в баллах, основывающаяся на концепции Л. С. Выготского [2] о зонах «ближайшего» и «актуального» развития:

1 — начальная стадия;

2 — в развитии;

3 — при умеренной поддержке;

4 — самостоятельно;

5 — устойчиво.

Перечисленные понятия применительно к каждому рассматриваемому аспекту в ходе наблюдения раскрываются следующим образом:

- Начальная стадия. Данное качество или умение у ребенка только начинает проявляться. Знания по

данному параметру отсутствуют. - В развитии. Данное качество или умение у ребенка проявляется редко. Требуется помощь взрослого. Знания по данному параметру неустойчивые.

- При умеренной поддержке.Данное качество или умение у ребенка проявляется иногда, при небольшой поддержке взрослого. Знания по данному параметру имеются, но не всегда уверенно проявляются.

- Самостоятельно.Данное качество или умение ребенок проявляет часто, самостоятельно, но требуется напоминание взрослого. Знания по данному параметру имеются, но не всегда применяются на практике.

- Устойчиво.Данное качество или умение ребенок проявляет всегда, самостоятельно, без дополнительных вопросов и напоминаний, уверен в своих знаниях, использует их на практике.

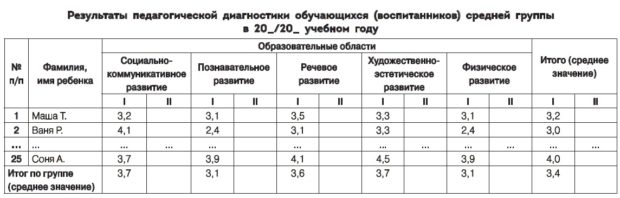

Количественный анализ осуществляется согласно рекомендациям Н. В. Верещагиной [1]. Подсчет результатов опирается на среднее значение, которое в таблицах обозначается: «Всего» (для каждой из 5 образовательных областей) и «Итого» (по всем областям в совокупности).

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8 (условно — высокий уровень развития).

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза (условно — средний уровень развития).

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту (условно — низкий уровень развития).

Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов диагностики детей данного возраста.

Технология количественной и качественной обработки данных педагогической диагностики

Этап 1. В «Журнале наблюдения…» в колонке по вертикали, соответствующей группе ребенка, проставляются баллы по каждому параметру оценки, затем считается итоговый показатель (среднее значение: все баллы сложить (по вертикали) и разделить на количество параметров; округлять до десятых долей). В результате можно оценить уровень развития в соответствии с пятью образовательными областями (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое развитие), а также общий уровень развития.

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе, для чего создается таблица (рассчитана на учебный год). По каждому из оцениваемых пяти областей, а также по итоговому результату вычисляется среднее значение (все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество воспитанников; округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций. При анализе результатов диагностики можно выделить подгруппу детей со сходными индивидуальными задачами развития. Это поможет оптимизировать педагогический процесс.

Пример заполнения таблицы по итогам первого этапа (графа I) сентябрьской диагностики.

Из таблицы видно, что по горизонтали можно проследить за индивидуальными достижениями каждого ребенка, а по вертикали — проанализировать общегрупповые результаты диагностики.

Результаты диагностики должны быть точными, объективными и конкретными. На основе диагностики воспитатели в сотрудничестве с психологом и иными специалистами определяют задачи работы. Затем для каждого ребенка заполняется «Индивидуальный образовательный маршрут» (план индивидуальной работы с ребенком), где наряду с задачами отмечаются сильные стороны ребенка и прописываются стратегии решения актуальных задач развития в той или иной области на уровне планирования работы в группе и взаимодействия с родителями.

Бланк индивидуального образовательного маршрута представлен в формате А4 и имеет следующую структуру:

- Фамилия, имя ребенка.

- Возраст ребенка.

- Дата.

- Основные достижения за предыдущий период.

- Задачи развития

- Стратегии (в группе, дома).

- Подпись родителя.

Заполнение бланка требует слаженной работы педагогического коллектива, медицинского персонала. Первично бланк находится у воспитателя, который, выявив особенности развития каждого конкретного ребенка, обращается далее к «узким» специалистам. Индивидуальный образовательный маршрут охватывает самые актуальные задачи развития для данного ребенка, при их успешном решении следует заполнить новый бланк и отразить в нем иные задачи. По времени данный процесс жестко не регламентирован. В конце учебного года проводится второй этап диагностики, что позволяет выявить динамику развития детей согласно образовательным областям.

На итоговом педагогическом совете воспитателям каждой группы предоставляется возможность осветить

итоги работы в течение учебного года, предварительно подготовив ответы на следующие вопросы:

— В какой области дети продвинулись в наибольшей степени?

— В какой области дети продвинулись в наименьшей степени?

— Сколько детей «группы риска» было в начале учебного года?

— Все ли дети показали динамику развития?

Информация может быть дополнена мнением узких специалистов. Такой анализ позволяет в дальнейшем расставить определенные акценты в «Рабочей программе».

Литература:

1. Верещагина Н. В. Результаты итогового мониторинга детского развития (уровни развития интегративных качеств). Подготовительная группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

2. Выготский Л. С. Психология. — М.: Эксмо-Пресс, 2000.

3. Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании: Учебно-методическое пособие / под ред. Л. С. Вакуленко, А. К. Золотовой. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.

4. Педагогическое наблюдение как метод мониторинга достижений воспитанников раннего возраста в условиях ДОУ: Учебно-методическое пособие / под ред. Л. С. Вакуленко, М. Б. Знак. — СПб.: Свое издатель

ство, 2013.

5. Свирская Л. В. Методика ведения педагогических наблюдений. — СПб. — М.: Линка-Пресс, 2010.

Журнал наблюдения и оценки развития детей от 1,5 до 3 лет

Ребенок __________ группа __________ пол __________

Воспитатели:

Уровни показателей (баллы): 1 — начальная стадия; 2 — в развитии; 3 — при умеренной поддержке; 4 — самостоятельно;

5 — устойчиво.

Журнал наблюдения и оценки развития детей от 3 до 8 лет

Ребенок __________________________________ группа __________________ пол __________

Воспитатели:_________________________________________________________________

Уровни показателей (баллы): 1 — начальная стадия; 2 — в развитии; 3 — при умеренной поддержке; 4 — самостоятельно;

5 — устойчиво.

Материал предоставлен журналом ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА за декабрь 2015 года.

Читать также:

- Критерии качества проведения образовательной деятельности. Секреты увлекательных занятий для дошкольников

- Перспективное планирование в детском саду. Примеры

- Планирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Документация воспитателя

- Виды проектов и их реализация в разных возрастных группах детского сада

Источник: deti-club.ru