Хочу спросить бывалых, особенно учителей и работников образовательных организаций. Я новенькая учительница в школе, мне никто не помогает, на просьбы помочь просто отфутболивают друг к другу. Возникло несколько вопросов:

1) С какого числа должна начинаться учебная программа (моё планирование, которое нужно сдать в обязательном порядке)? С 1 сентября или со 2 сентября (я про тех, кто учится со 2 сентября, а 1 проводится только торжественная линейка)? Как это потом оформляется в журнале? (первая тема по плану — 1-го сентября?);

2) Из-за наличия праздничных дней и изменения графика с четвертей на триместры я не укладываюсь в программу, что делать? В тематическом планировании на эти праздничные даты, конечно, ставить уроков не нужно?

Спасибо за ответы!

комментировать

в избранное

Sonba har [7.1K]

7 лет назад

Вообще в учебном заведении должен быть специальный бланк для этого. Там проставляете даты всех уроков по расписанию. Например, ваши уроки в данном классе по четвергам, два часа в день. Получается, пишем: 3.09, 3.09, 10.09, 10.09 и т.д. в каждой отдельной строке. А напротив даты тема урока.

MS Project 2016 за 30 минут. (Microsoft Project) — календарное планирование проекта

Так расписываете до конца четверти или полугода — как вам надо. Естественно, чтоб совпадало количество часов по программе. Праздничные дни мы дак обычно тоже прописывали, иначе возникает путаница. Потом без палева их и в журнал ставили, или другие даты, вместо праздничных, будто бы отработка в эти дни была за праздники.

А планирование и оформление журнала начинаете с того числа, с которого первый урок был по расписанию. С 1 дак с 1, со 2 дак со 2 сентября.

система выбрала этот ответ лучшим

комментировать

в избранное ссылка отблагодарить

Добры й Мстит ель [256K]

5 лет назад

Чтобы Календарно-тематичес кое планирование совпало , Вы должны посмотреть программу и вписать даты в соответствии с годовым календарным графиком ,а в 2018/2019 году он следующий:

1 триместр — с 3 сентября по 17 ноября , с перерывом на каникулы с 8 по 14 октября , значит в начале 2 триместра(конец ноября-начало декабря) Вам надо итоговую аттестацию , если Вы не успели на последней учебной неделе (с 12 по 17 ноября) и выставить оценки «задним числом». Если у Вас школе после 1 полугодия проводятся «срезы» знаний , то оценки надо тоже выставить , так как у каждого ученика должно быть не менее 3 оценок за четверть и 5 оценок за триместр.

Теперь насчет планирования. Обычно 1 сентября проводятся линейки , и заполнение плана начинается со 2 сентября , а дальше зависит от того , когда у Вас начинаются школьные каникулы. Даже если Вас не было на каком-то из уроков(например: приболели , уезжали на семинар) , а замена урока не проводилась , все равно запишите эти часы по факту в план , иначе Вы «отстанете» по программе , и администрация этого не оценит. По факту же Вы сможете «откорректировать» учебный процесс — например , на тему Деепричастие в 7 классе дается 5 уроков , на 3 из 5 выделенных уроков вы отстутствовали , проведите «модульный» урок или дайте домашнее задание по этой теме на самостоятельное изучение и отведите меньше часов на повторение.

Все о Рабочей Программе

Если Вы учитель русского языка , то Вот как будет выглядеть примерный календарно-тематичес кий план за 1 триместр

13.09-проведение контрольной работы

20.09-самостоятельна я работа по изученной теме

25.10-контрольный промежуточный диктант

02.11-самостоятельна я работа по изученной теме

03.11-если школа сделала этот день «днем здоровья» , но напишите другую дату

05.11-если школа сделала этот день «днем здоровья» , но напишите другую дату

15.11-контрольный диктант за 1 триместр

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Составление календарно-тематического плана

Для распределения учебного материала, предусмотренного программой по учебным занятиям, то есть для определения времени на изучение каждой части учебного материала, составляется календарно-тематический план.

Он разрабатывается после утверждения новых учебных программ и используется на протяжении всех лет ее действия. Практически этот период охватывает 5-8 лет. Естественно, что в него могут быть внесены определенные изменения, вызванные развитием науки и техники, изменениями в целевой подготовке специалистов.

При пересмотре и переутверждении календарно-тематических планов рассматривают следующие вопросы:

а) новые проблемы, которые решаются в той области науки, с которой связан данный учебный предмет, их значимость для подготовки специалиста в учебном предмете;

б) новые требования к знаниям и умениям, связанным с целевой подготовкой специалистов, и их отражение в действующих учебных программах; возможности улучшения профессиональной подготовки как за счет пересмотра содержания учебного материала, так и за счет изменения характера заданий для лабораторных и практических занятий, повышения качества отдельных элементов урока, самостоятельной внеаудиторной работы.

Необходимые изменения вносят соответственно в графы «Содержание учебного материала», «Виды учебных занятий». «Наглядные пособия», «Задания на дом».

Изменения могут быть также внесены в соотношение теоретических и практических занятий, как правило, для улучшения практической подготовки будущих специалистов.

У преподавателей иногда вызывает затруднение планирование видов учебных занятий. В педагогических училищах в планах указывают следующие виды учебных занятий: лекция, урок, семинар, практическое занятие, лабораторная работа. Кроме того, в календарно-тематическом плане могут быть выделены типы уроков в соответствии с принятой в системе среднего специального образования классификацией: уроки изучения нового учебного материала, комбинированные, контрольные, итогово-обобщающие.

При разработке календарно-тематического плана особое внимание следует уделить содержанию, объему и характеру домашних заданий. Разрабатывая календарно-тематический план, необходимо рассматривать задания для самостоятельной работы в совокупности за семестр, что даст возможность не только наметить оптимальные объемы материала, но и проанализировать за определенный период разнообразие характера заданий, их направленность на формирование умений и навыков,

В календарно-тематическом плане предусмотрено определение учебно-наглядных средств за семестр. Совокупное планирование применения средств обучения в учебном процессе, заранее наметить план изготовления учебно-наглядных пособий в создании дидактических материалов. Такой план преподаватель составляет ежегодно, готовясь к новому учебному году, чтобы подготовить пособия заблаговременно, до начала изучения соответствующей темы.

В учебных заведениях есть обычно учебно-методические комплексы, включающие в себя комплект дидактических материалов и учебно-наглядных пособий по темам предметов, либо карты оснащенности учебного процесса, находящиеся в учебных кабинетах. Ознакомившись с ними, преподаватель выявляет недостающие учебные таблицы, слайды, кинофрагменты, материалы для кодоскопа, ситуационные задания, деловые игры, обучающие программы и намечает последовательность и сроки их изготовления, готовит эскизы пособий для последующего выполнения.

Источник: studfile.net

Применение и создание календарно-сетевых графиков

![]()

![]()

Календарно-сетевой график (КСГ) – это динамическая модель процесса реализации проекта, отражающая последовательность выполнения комплекса работ и учитывающая ресурсную и стоимостную составляющие. Проще говоря, это схема, которая показывает, когда, какими ресурсами и за какие деньги будет реализован проект. Выражается это в виде последовательностей работ, разнесенных во времени.

Работа является элементарной единицей КСГ и характеризуется рядом параметров:

- Объем

- Длительность

- Стоимость

- Ресурсы (люди, техника, материалы, пространство)

- Риски

- Ответственные сотрудники

- Связи с другими работами и т.д.

Все связанные работы формируют сетевую модель, которая определяет сроки достижения результатов проекта.

История возникновения календарно-сетевых графиков

Использование аналогов КСГ можно отнести еще ко времени строительства пирамид, за 2,5 тысячи лет до нашей эры. Уже тогда у строителей были инструменты для планирования и реализации таких проектов как пирамида Хеопса. Сложно представить, чтобы процесс столь масштабной стройки не поддавался закономерностям.

В XVII веке начинают использовать диаграммы как доказательный инструмент в науке. В 1665 году Роберт Гук опубликовал «Микрографию», в которой использовал диаграмму для описания образцов, увиденных через микроскоп. Он был обеспокоен возможностью неправильного толкования результатов исследований, что повлекло за собой дебаты с другими учеными о ценности диаграмм. Но в итоге в течение следующих ста лет диаграммы прочно заняли свое место в науке.

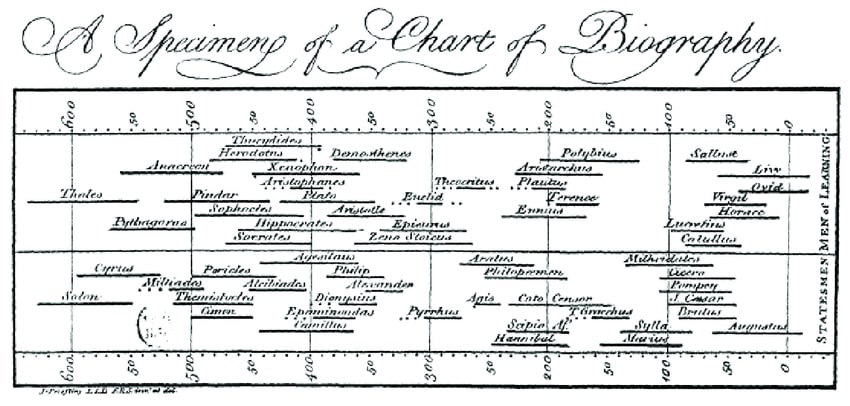

История инструментов графического управления расписанием начинается в 1765. Создателем «гистограммы», судя по всему, был Джозеф Пристли. Его «Биографическая карта» сравнивала продолжительности жизни около 2000 выдающихся людей.

С прогрессом технологий строительства и увеличением масштабов строек КСГ изменялся и совершенствовался.

В 1955 году британская химическая компания Imperial Chemical Industries (ICI) разработала инструмент, основанный на «контролируемой последовательности длительностей», для планирования технического обслуживания завода. В это же время ВМС США создали систему PERT (Program Evaluation and Review Technique), результатом которой стал термин «критический путь», определяющий ключевые задачи проекта.

В 1956 году Морган Уокер и Джеймс Келли-младший приступили к разработке алгоритмов, которые стали основой для методологии планирования по методу стрелочных диаграмм. Созданную программу они опробовали на остановах завода в 1957 году, а первую статью о планировании критического пути опубликовали в марте 1959 года.

Так, к середине XX века в промышленности по всему миру начали появляться инструменты для более качественного управления различными проектами, включая строительные. В дальнейшем метод «критического пути» стал основой для всех программ, создающих КСГ.

Для каких отраслей создаются КСГ?

Календарно-сетевые графики используются в промышленном и гражданском строительстве, нефтехимической, энергетической, космической отраслях и в железнодорожном транспорте. Так или иначе, КСГ применяется в любой проектной деятельности. Это основной инструмент планирования и контроля работ проекта. Отсутствие качественно сформированного плана может привести к большим издержкам при выполнении работ. Возможные проблемы:

- Отсутствие ресурсов в нужном количестве и в нужное время

- Отсутствие координации между производителями работ

- Простой ресурсов

- Отсутствие финансирования и требуемых материалов к началу выполнения работ

- Незаконтрактованные объемы работ

- Переделки из-за возникших коллизий.

Игорь Саенко

Эксперт компании Айбим по цифровизации процессов управления проектами строительства

Мнение эксперта

Принципы построения КСГ везде схожи. Они основываются на общих правилах формирования календарно-сетевых графиков, которые закрепляются в стандартах или методологиях планирования и контроля проектов. Но есть и различия по отраслям. Например, в промышленном строительстве, в сравнении с гражданским, больше сложного технологического оборудования и уникальных методов монтажа. При создании КСГ промышленных объектов особое внимание уделяется срокам разработки проектной документации и поставки оборудования длительного цикла изготовления. Они рассчитываются с учетом сроков строительно-монтажных работ (СМР), а также регламентных процедур по заказу оборудования и нормативов на его изготовление

Зачем и кому нужен КСГ?

Основными «стейкхолдерами» являются инвесторы, топ-менеджмент и команда, работающая над проектом. Инвесторам необходимо понимать сроки реализации проекта и оценить его полную стоимость. Для топ-менеджмента в приоритете контроль хода проекта и оценка рисков. Команду, реализующую проект, в большей степени интересует ресурсное распределение, определяемое логикой создания КСГ.

Таким образом, КСГ применяется всеми службами организации, задействованными в планировании процесса проектирования, заказа и поставки оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ. А держателем КСГ и основным потребителем его информации является руководитель проекта / программы. При этом непосредственно разработкой и дальнейшей актуализацией КСГ занимаются специалисты проектных офисов – планировщики, в чьи обязанности входит сбор и систематизация информации и её преобразование в календарно-сетевой график по действующим в организации стандартам.

Какое ПО для создания КСГ популярно в России?

Ещё не так давно стандартными инструментами календарно-сетевого планирования были Primavera, Microsoft Project и, как ни странно, Excel. Сейчас существуют десятки программ, способных автоматизировано рассчитывать расписание проектов с использованием метода критического пути, а также применять возможности визуального (4D / 5D) планирования – то есть совмещать календарно-сетевой график и 3D-модель объекта. У каждого инструмента есть сильные и слабые стороны.

- Plan-R– современный российский продукт для управления проектами, в его графиках может содержаться больше миллиона работ. Plan-R применяется в проектировании, строительстве и на производстве. Легко интегрируется в IT-архитектуру компании и импортирует / экспортирует данные из других систем для КСП.

- ПОPrimavera активно применяется в нефтехимической и атомной промышленности, благодаря высокой производительности и возможности интегрироваться в большую корпоративную IT-архитектуру.

Что нужно учитывать при подготовке КСГ?

Подготовка календарных планов должна вестись в соответствии с требованиями, установленными организацией. Такие требования формулируются в стандарте или методологии календарно-сетевого планирования и контроля проектов. Как правило, в методологии закрепляются следующие положения:

- Необходимые исходные данные для формирования КСГ

- Этапы формирования КСГ

- Правила формирования структуры декомпозиции работ (WBS)

- Правила детализации работ по всем направлениям проектной деятельности

- Планируемые и контролируемые параметры работ

- Описание процесса планирования и контроля проектов

- Участники процесса планирования и контроля проектов и регламент их взаимодействия

- Правила актуализации проекта и расчета прогресса выполнения работ

- Отчетные формы

Основные шаги при создании КСГ

- Выбор методики календарно-сетевого планирования

- Определение директивных сроков и ключевых вех проекта

- Учет всех возможных ограничивающих факторов (погодные явления, технология производства работ, логистические особенности)

- Расчет трудоемкости создания и обслуживания КСГ

- Формирование команды планировщиков

- Подготовка подробного перечня работ по проекту с объемами и ресурсами

- Подготовка алгоритмов по оптимизации работ КСГ

- Сопоставление расчетной длительности выполнения работ с нормативной длительностью и внесение корректировок

- Создание графиков потребности в ресурсах и S-кривых

- Создание отчетных форм.

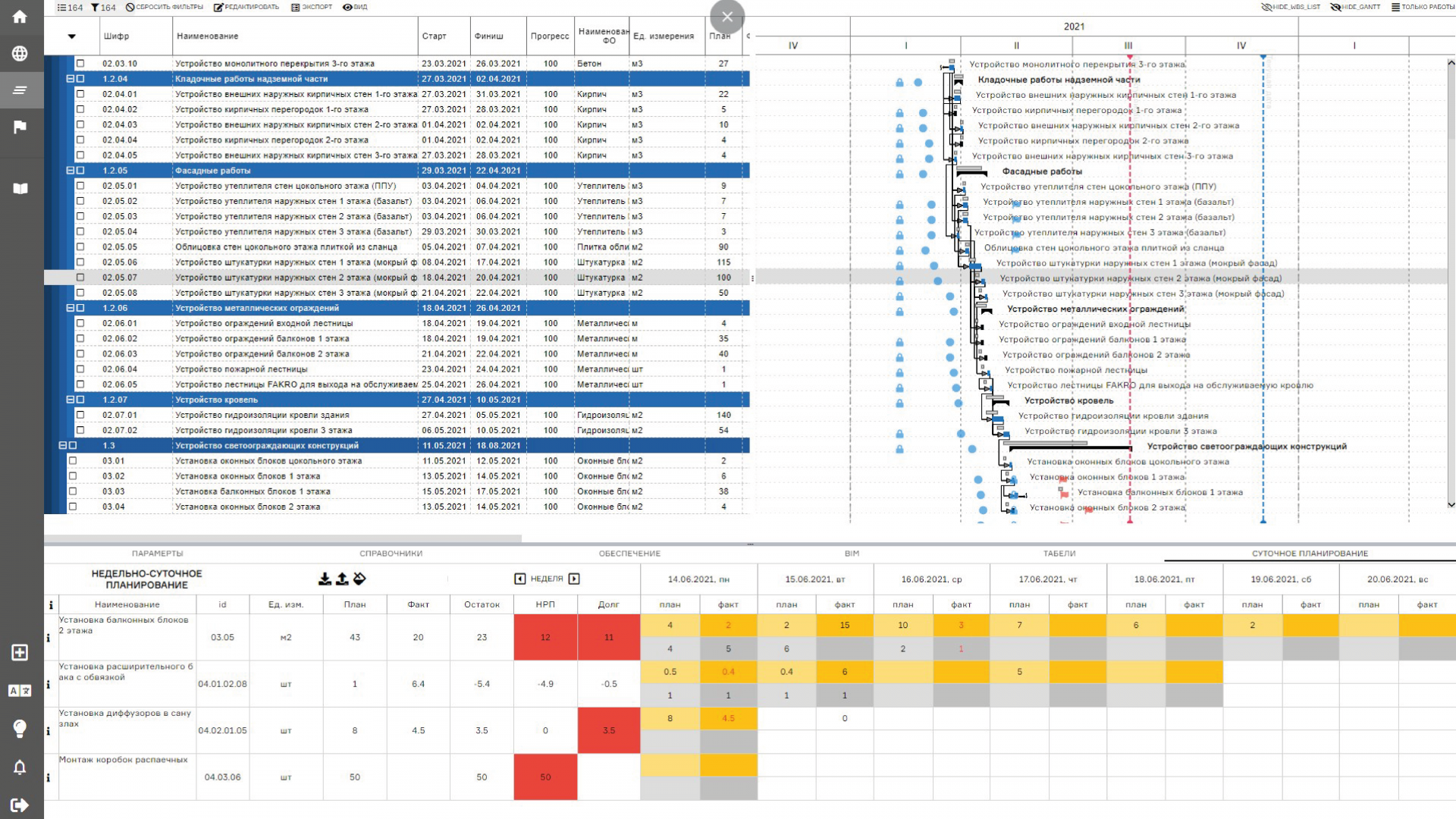

Как выглядит готовый КСГ?

В результате разработки КСГ появляется четко структурированный план с распределением ответственности и понятным, достижимым результатом каждого пакета работ. Детальный план показывает потребность в ресурсах, освоение денежных средств, а также месячно-суточный график производства работ с указанием основных физических объемов.

Готовый КСГ в классическом представлении включает в себя 4 уровня:

-

Уровень 1: дорожная карта реализации проекта с ключевыми вехами

Ошибки при формировании и работе с КСГ

Игорь Саенко

Эксперт компании Айбим по цифровизации процессов управления проектами строительства

Мнение эксперта

Зачастую при отсутствии разработанных стандартов организации сотрудники не придерживаются общих правил календарно-сетевого планирования в создании КСГ. Из-за этого информация в разных проектах становится разнородной, что усложняет ее анализ и интерпретацию в разрезе портфеля проектов. Также происходит двоякая трактовка одних и тех же данных, что, в свою очередь, не дает объективной картины хода реализации проекта и приводит к ошибочным управленческим решениям

После разработки графика необходимо его проверить. Одна из методик оценки качества графика – «DCMA 14-Point Assessment», созданная американским департаментом управления контрактами закупки Министерства обороны США (DCMA — Defense Contract Management Agency). В ходе проверки производится анализ на наличие связей между работами, задержек на связях, ограничений, работ с большой длительностью, критического пути и т.д. Всего параметров оценки 14. Придерживаясь этой методики можно избежать стандартных ошибок и повысить качество разрабатываемых календарных планов.

Источник: bim-info.ru