Основными направлениями развития ИТ являются следующие:

- В области организационного развития:

- создание службы ИТ, возглавляемой ИТ–директором прямого подчинения первому лицу организации;

- организация информационно-аналитической службы, отвечающей за информационное наполнение систем;

- обучение персонала по категориям и направлениям;

- формирование программ долгосрочного сотрудничества с профессиональными участниками рынка ИТ;

- развитие ИТ-инфраструктуры.

- определение форм использования ИТ во всех бизнес-процессах;

- формализация бизнес-процессов;

- создание актуальной нормативной базы;

- определение долгосрочной технической политики в отношении архитектуры и состава программно-технических средств, используемых платформ и решений.

- внедрение системы управления договорами;

- внедрение системы управленческого документооборота;

- разработка и внедрение системы информационно-аналитического обслуживания руководства;

- внедрение информационной системы управления эффективностью бизнеса ( BPM );

- внедрение системы управления материально-техническими ресурсами и цепочками поставок ( SCM );

- внедрение системы управления основными фондами ( EAM );

- внедрение системы управления персоналом;

- внедрение системы управления проектами;

- внедрение системы управления знаниями (KM);

- внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Системы управления ресурсами предприятия здесь специально не рассматриваются, поскольку приведенный выше перечень систем по существу представляет собой перечень основных модулей ERP -систем. В целом надо отметить, что этот перечень не претендует на исчерпывающую полноту (отрасль развивается очень быстро), но, в тоже время, дает представление о средствах удовлетворения информационных потребностей организаций.

Особенности управления проектом, программой и портфелем проектов

Рассмотрим основные черты функционала перечисленных видов информационных систем. Более глубоко функционал перечисленных и других видов информационных систем будет рассмотрен в «Консалтинг в области информационных технологий (ИТ-консалтинг)» .

Система управления договорами является наиболее простой с точки зрения реализации, но крайне важной для организаций, которые работают по сотням договоров как в роли заказчика, так и в роли исполнителя. Например, серийные авиастроительные заводы, автомобилестроительные и судостроительные заводы постоянно взаимодействуют с сотнями смежных предприятий – поставщиками узлов, агрегатов и комплектующих.

Системы данного класса решают три основные задачи:

- Контроль выполнения договорных обязательств. Любой договор включает календарный план выполнения этапов работ, определяющий сроки и стоимости выполнения этапов. Факт выполнения этапа фиксируется в системе, а в случае отсутствия подтверждения завершения этапа система выдает соответствующую информацию. Кроме того, система выдает предупреждение о приближающихся сроках завершения этапов.

- Контроль платежей. Факт завершения этапа влечет за собой получение платежа за выполненные работы, который также фиксируется в системе. Система проверяет своевременность платежа в соответствии с договорными условиями и выдает информацию о фактах возникновения задолженности.

- Учет штрафных санкций. Любой договор предусматривает штрафные санкции за невыполнение работ по календарному плану или за срыв сроков их выполнения. Система ведет учет всех штрафных санкций и информирует о необходимости их предъявления.

Системы электронного документооборота решают задачи:

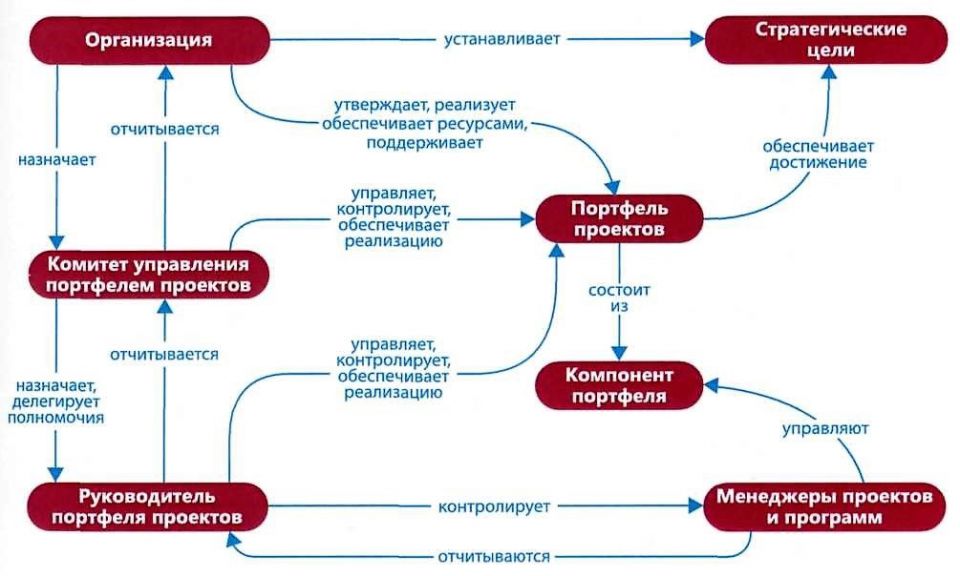

Портфель проектов — управление портфелем проектов

- регистрации документов в системе путем их сканирования и прикрепления регистрационной карточки с указанием перечня необходимых действий и их исполнителей;

- ведения электронного архива завершенных документов;

- маршрутизации движения документов – определение последовательности действий по их исполнению;

- контроля прохождения документов по исполнителям;

- оценки готовности документов и выявления нарушения сроков их исполнения.

Системы управления эффективностью бизнеса (Business Performance Management ) решают задачи:

- бюджетирования,

- финансового учета,

- консолидации финансовой отчетности,

- взаимодействия с банками и фондовым рынком ,

- формирования управленческой отчетности с использованием системы ключевых показателей.

Системы управления материально-техническими ресурсами и цепочками поставок ( Supply Chain Management ) решают задачи:

- управления складом в целях контроля наличия и отпуска товаров для минимизации складских помещений;

- логистического обслуживания отпуска и доставки товаров потребителям;

- увязывания производства с поставками, т.е. планирование удовлетворения потребностей производства в своевременных поставках необходимых компонент;

- оптимизации размещения заказов и выбора поставщика путем проведения электронных тендеров и сравнительного анализа их результатов.

Системы управления персоналом решают задачи:

- учета персонала – стандартные задачи ведения картотеки персонала и формирования статистической отчетности;

- планирования карьеры – реализация корпоративной кадровой политики в отношении продвижения различных категорий сотрудников;

- оценки персонала – планирование аттестаций и подведение их итогов;

- развития персонала – планирование обучения сотрудников и подведение итогов его проведения;

- замещения сотрудников и формирования резерва – планирование перемещения сотрудников как по горизонтали, так и по вертикали служебной иерархии в зависимости от обстоятельств.

Системы управления взаимоотношениями с клиентами ( Customer Relationship Management ) решают задачи:

- ведения истории отношений (Что было сделано? Кто делал? Сколько получили? Какие были проблемы?);

- ведения досье контактов (персоналии клиента, наши участники, записи встреч).

Системы управления основными фондами ( Enterprise Asset Management ) решают задачи:

- учета основных фондов – что входит в состав фондов и каковы их характеристики;

- ведения истории жизни фондов – что, когда было приобретено, установлено, кто поставщик, когда, кем и какие на них работы выполнялись;

- планирования ремонтно-профилактических работ и контроля их выполнения.

Системы управления проектами решают задачи:

- календарно-сетевого планирования ресурсов;

- управления бюджетом проекта;

- управления проектным документооборотом;

- управления мультипроектом – т.е. проектом, включающим взаимозависимые подпроекты;

- управления портфелем проектов – т.е. по существу управление инвестициями организации.

Информационно – аналитические системы обслуживания руководства ( Business Intelligence или Decision Support Systems ) решают задачи:

- сбора первичных данных из различных источников;

- организации витрин данных – т.е. их сегментация по содержательным признакам;

- аналитической обработки данных;

- формирования аналитической отчетности.

Для решения задачи формирования портфеля инвестиционных ИТ-проектов по результатам анкетирования формируется Матрица основных направлений развития ИТ. Пример такой матрицы приведен в таблице 4.3.

| 1. Развертывание интегрированной системы управления контрактами | 1 |

| 2. Обучение персонала по категориям и направлениям | 1 |

| 3. Внедрение системы управленческого документооборота | 1 |

| 4. Разработка и внедрение системы информационно-аналитического обслуживания руководства | 1 |

| 5. Развертывание информационной системы финансово-экономического блока (включая разработку комплекса ключевых финансово-экономических показателей) | 1 |

| 6. Формирование программ долгосрочного сотрудничества с профессиональными участниками рынка ИТ | 3 |

| 7. Формализация внутренних бизнес-процессов | 3 |

| 8. Формализация бизнес-процессов взаимодействия с партнерами | 3 |

| 9. Внедрение системы управления персоналом | 2 |

| 10. Применение интернет-интранет- технологий для построения обеспечивающей среды делового взаимодействия, как внутри организации, так и с внешними организациями | 2 |

| 11. Внедрение системы управления цепочками поставок | 2 |

| 12. Организация информационно-аналитической службы, отвечающей за информационное наполнение систем | 3 |

| 13. Определение долгосрочной технической политики в отношении архитектуры и состава программно-технических средств, используемых платформ и решений | 3 |

Развитие информационных технологий в направлениях, вошедших в матрицу, требует реализации последовательности конкретных проектов, которые и составляют портфель инвестиционных проектов. В таблице 4.4. приведен пример портфеля проектов в привязке к основным направлениям информатизации. В таблице необходимо указать предварительные оценки сроков и стоимости выполнения проектов в том случае, если они передаются внешним профессиональным ИТ компаниям. Эти параметры представляют собой ориентиры для проведения коммерческих переговоров.

| 1 | Интегрированная система управления контрактами |

| 1.1 | Подсистема управления проектом |

| 1.2 | Подсистема управления бюджетом проекта |

| 1.3 | Подсистема управления документированной информацией |

| 1.4 | Ввод системы в эксплуатацию |

| 2 | Обучение |

| 3 | Информационно-аналитическая система обслуживания Руководства |

| 3.1 | Пилотная версия системы |

| 3.2 | Полнофункциональная версия системы |

| 3.3 | Интеграция системы |

| 4 | Система управления документооборотом |

| 4.1 | Создание стенда системы |

| 4.2 | Настройка системы |

| 4.3 | Разработка методик работы с системой |

| 4.4 | Ввод системы в промышленную эксплуатацию |

| 5 | Информационная система управления экономикой и финансами |

| 6 | Применение интернет/интранет технологий |

| 6.1 | Разработка корпоративного сайта |

| 6.2 | Создание выделенной интернет-сети |

| 6.3 | Разработка интернет-портала МТО |

| 7 | Система управления персоналом |

| 8 | Система управления цепочками поставок |

| 9 | Модель деятельности |

| 9.1 | Разработка модели |

| 9.2 | Предложения по оптимизации бизнес- процессов |

| 9.3 | Разработка процедур и средств управления развитием ИТ |

Регистр ожидаемых результатов от реализации портфеля выбранных проектов является важнейшим инструментом контроля достижения запланированных результатов и управления рисками их возможного отклонения. В таблице 4.5. приведен пример регистра ожидаемых результатов от выполнения проектов.

Стратегической целью создания интегрированной системы управления контрактами является обеспечение гарантированного выполнения обязательств перед отечественными и зарубежными заказчиками, что позволит удержать и укрепить лидирующие позиции в данном сегменте

Практическими следствиями достижения указанной цели должны стать:

Рост экспортного потенциала организации и повышение ее коммерческой эффективности

Руководство получит возможность оперативного ознакомления с целостной картиной состояния выполнения внешних обязательств предприятия и причин возможных отклонений для принятия стратегических решений;

Руководители проектов/программ получат возможность осуществления оперативного управления выполнением контрактов в заданные сроки, с требуемым качеством и в рамках бюджета;

Финансовый директор и возглавляемые им службы получат возможность формирования консолидированного бюджета предприятия на основе бюджетов программ;

Управление координации программ получит возможность формирования и контроля интегрированного производственного плана организации.

Получение знаний и навыков, необходимых для эффективного использования внедряемых технологий

Сертификация международного уровня

Аудит уровня подготовки персонала в области информационных технологий

Унифицированная система ключевых финансово-экономических показателей

Усовершенствованная система отчетности

Модель ключевых бизнес-событий

Информационно-технологический комплекс поддержки процесса принятия решений

Снижение трудозатрат и ускорение обработки документации

Усиление контроля исполнительской дисциплины

Сокращение числа ошибок при обработке документов за счет создания и ведения централизованного архива электронных документов

Предоставление сотрудникам оперативного доступа к информации и сокращение времени ее поиска

Усиление контроля за доступом к документам и их защита путем использования сертифицированных средств криптозащиты

Автоматизация процессов формирования финансовых планов и бюджетов

Оперативный контроль исполнения договоров, планов и бюджетов

Оперативный мониторинг финансовых показателей

Возможность сравнительного анализа деятельности структурных подразделений

Автоматизированное формирование консолидированной отчетности

Перенос определенных бизнес-процессов в Интернет

Совершенствование методов коллективной работы и внутреннего информационного взаимодействия

Комплекс интернет/интранет ресурсов:

- Развитие сайта организации

- Интернет портал закупок

- Интернет — портал для взаимодействия с партнерами и клиентами

Контроль использования кадровых ресурсов

Оценка эффективности работы сотрудников

Планирование карьерных путей, на основе комплекса мотиваций

Средства оперативного получения аналитической информации по персоналу

Сокращение затрат на процессы управления заявками и закупками

Оптимизация складских запасов

Интеграция процессов материально-технического обеспечения

Обеспечение управления процессом развития информационных технологий

Оптимизация информационных потоков и бизнес-процессов

Возможность оперативного ознакомления с возможными последствиями потенциальных решений

Процедуры формирования бюджета по ИТ проектам и определения совокупной стоимости ИТ

Средства планирования, координации и контроля работ по развитию информационных технологий

Источник: intuit.ru

Как соотносятся проект программа и портфель

Основы технологии управления портфелем проектов

Алимжанова Лаура Муратовна ,

ассоциированный профессор, кандидат технических наук,

Жаулбаев Арман Жамбулович,

Международный университет информационных технологий, Казахстан, г. Алматы .

В конкурентной рыночной среде организации стремятся быть на переднем крае непрерывного научно-технического прогресса и инноваций. Инновации и устойчивое развитие, в большинстве организаций, как правило, осуществляются путем успешного выполнения проектов и эффективного предоставления услуг/продуктов высокого качества. В связи с нынешней нестабильностью экономики, стремление к организационной устойчивости стало решающим для организаций во всех секторах.

Устойчивое развитие стало одним из основных компонентов успеха организации. Компании стремятся получить конкурентные преимущества, которые включают в себя снижение капитальных и эксплуатационных расходов, увеличение эффективности производства, повышение лояльности клиентов. Для достижения этого, организациям крайне важно использовать эффективные стратегии управления в сочетании с сильным техническим опытом и эффективным контролем исполнений проектов. Существуют различные области управления, обсуждаемые в литературе для эффективного управления бизнесом. Одной из таких областей знаний является управление портфелем проектов [7].

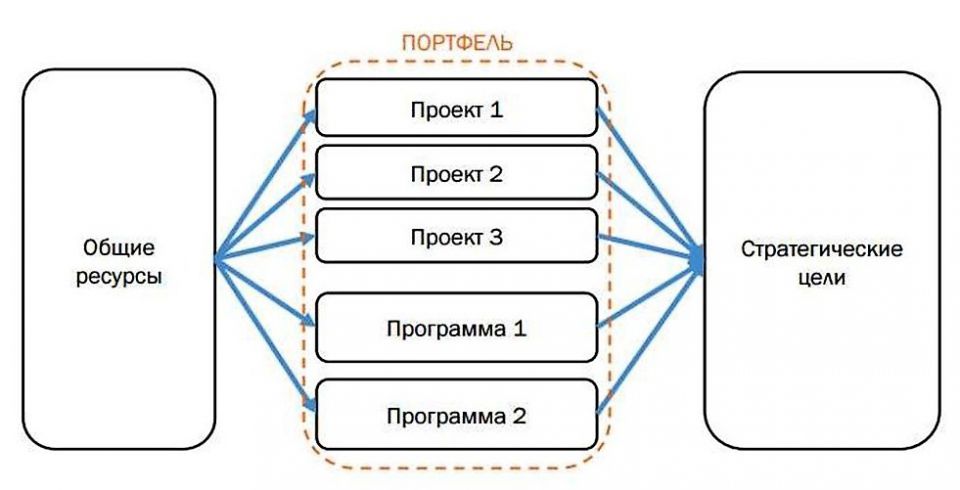

Управление портфелем проектов – комплексное понятие, которое включает в себя ряд ключевых проблем, решение которых обеспечивается технологиями управления портфелем.

Одной из первых и основных проблем, с которой сталкиваются проектные менеджеры, особенно в проектных организациях, является проблема нехватки ресурсов. Эта проблема возникает и при управлении одним проектом, т.к. от доступности ресурсов зависят основные характеристики проекта — стоимость, длительность и качество. Выделяют три типа ресурсов:

Технология, которая обеспечивает проекты ресурсами, называется распределение (назначение или выравнивание) ресурсов. Распределение происходит на этапе формирования программы или портфеля, либо на этапе исполнения (оперативное планирование). В последнем случае технология может также называться устранением конфликтов между ресурсами.

Нехватка ресурсов может послужить причиной приостановки проекта или даже прекращения исполнения. Задача по распределению ресурсов возникает тогда, когда в проектах портфеля задействованы общие ресурсы. Решением данной задачи в основном занимается проектный офис компании. Использование общих ресурсов в разных проектах это один из портфелеобразующих признаков, когда компании необходимо переходить от модели управления отдельными проектами к модели управления портфелем проектов.

Для решения проблемы с нехваткой ресурсов компаниями применяются несколько моделей управления программами и портфелями проектов:

«Столбцами» в организационной матрице являются линейные функциональные подразделения, в которых сосредоточены ресурсы, а «строками» проектные команды во главе с проектными менеджерами, которые также хотят распоряжаться этими ресурсами. В зависимости от уровня влияния проектных менеджеров выделяют слабую матрицу (функциональный менеджер главнее), сильную матрицу (проектный менеджер главнее) и сбалансированную матрицу (уровни влияния равны). В работах [3, 4, 5] более подробно рассматриваются типы организационных структур компаний от чисто функциональной и заканчивая чисто проектной структурой, всего в данных источниках выделяют 6 типов.

Матричная структура позволяет решать задачи управления отдельными проектами в организации, но при более высшей ступени развития – управления программами и портфелем проектов, возникает новая задача – устанавливать приоритет проектов, на основе которого будет распределяться ресурс.

В самом простом случае, эта технология выделяет ресурсы проектам с наибольшим приоритетом, а те проекты, которым ресурса не хватает – приостанавливает.

При этом установление приоритетов в условиях ограниченных ресурсов не снимает проблему их нехватки, в связи с чем возникает задача по отбору проектов для формирования портфеля. Эта задача сама по себе достаточно сложная, т.к. помимо экономической эффективности отдельных проектов, необходимо также учитывать соответствие проектов выбранной стратегии. Само собой разумеется, что к этому времени у комании уже должны сформироваться стратегические видения: миссии, цели и стратегии. Стратегическая направленность подразумевает вовлеченность топ-менеджмента и хорошую квалификацию проектных команд [2]. Можно сказать, что при переходе к более зрелым моделям управления проектами в компании, к основным показателям проекта: стоимость, время и качество, добавляется еще один показатель – соответствие стратегии.

Помимо выбора проектов на основе соответствия стратегии компании, есть еще проблема экономической оценки эффективности проекта. На данный момент разработано множество показателей эффективности: NPV, ECV, EVA, ROI, рентабельность и т.д. Все они обладают определенными недостатками, поэтому чтобы применять их для установления приоритетов проектов, необходимо найти оптимальное соотношение между ними.

Формирование правильного баланса между стратегическими и тактическими целями компании является сложной и очень важной задачей для формирования «правильного портфеля». Особенно важна эта задача в инновационных компаниях, которые регулярно выводят на рынки новые продукты.

Это касается и производственных компаний (автомобили, самолеты, компьютеры, сотовые телефоны и т.д.), и IT компаний по разработке программного обеспечения. Их всех объединяет необходимость разрабатывать сразу несколько поколений своей продукции, т.к. цикл разработки нового продукта может составлять до десяти лет и более, а новые продукты надо выпускать значительно чаще. Поэтому, такие компании по своей сути являются проектными (создание каждого поколения продукта – проект или программа). Но если в производственных компаниях все-таки большая доля основной непроектной деятельности сосредоточена на заводах, выпускающих серийную продукцию, то работа IT компаний практически в чистом виде представлена проектной деятельностью, т.к. серийно выпускать продукцию в таких компаниях не представляет никакого труда.

В инновационных компаниях создание нового продукта является достаточно большим проектом, поэтому чаще всего его представляют программой, состоящей из множества проектов. Эти проекты могут быть нацелены за создание отдельных узлов продукта или реализацию его определенных функций, а могут представлять собой стадии: научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую, производственную и т.д. Также оба способа можно комбинировать. Особенностью таких проектов (программ) является необходимость отслеживать статус их выполнения для принятия решений о прекращении, продолжении или приостановке реализации проекта (программы), что является очень важной задачей управления программой (портфелем) для повышения эффективности.

Следующая проблема управления программой и портфелем заключается в учете риска. Ведь если составить более эффективный с экономической точки зрения портфель, который бы прекрасно реализовывал стратегию компании, но обладал бы неприемлемым для компании риском, то возникает объективная необходимость в поиске менее эффективного портфеля, но с приемлемым для компании риском. Особенно остро эта проблема касается инновационных компаний, в которых начальные стадии разработки продукта имеют большую неопределенность и по времени и по затратам, а значит имеют большой риск. В случае, если компания не учитывает данное обстоятельство, то она оказывается подвержена высокому риску дефолта.

Таким образом, в работе системы управления программами и портфелями применяются следующие технологии [1, 2, 6]:

1) комплексная оценка эффективности проекта;

2) расчет риска проекта, программы и портфеля;

3) установление приоритетов (приоретизация);

4) выбор проектов, из которых будет состоять программа или портфель (селекция);

5) распределение ресурсов между проектами и программами;

6) учет влияния проектов друг на друга;

7) выравнивание проектов программы или портфеля для обеспечения ресурсами (разработка календарного плана);

8) достижение сбалансированности портфеля (тактических и стратегических проектов, больших и малых, высоко и низкорисковых и т.д.);

9) принятие решений о продолжении, приостановлении или прекращении проекта.

1. Linenberg Y, Stadlker Z, Arbuthnot S. Optimizing organizational performance by managing project benefits. PMI Global Congress 2003, Europe.

2. Bert De Reyck, Yael Grushka-Cockayne, Martin Lockett, Sergio Ricardo Calderini, Marcio Moura, Andrew Sloper. The impact of project portfolio management on information technology projects. International Journal of Project Management 23 (2005) 524–537.

3. Wheelwright SC, Clark KB. Revolutionizing product development: quantum leaps in speed, efficiency, and quality. New York: Free Press; 1992.

4. Galbraith JR. Matrix organization designs: how to combine functional and project forms. Bus Horizons 1971;14(1):29–40.

5. Galbraith JR. Designing complex organizations. Reading, MA: Addison-Wesley; 1973.

6. Robert G. Cooper, Scott J. Edgett, Elko J. Kleinschmidt. Portfolio management for new product development: results of an industry practices study. R 2004.

Поступила в редакцию 03.06.2016 г.

2006-2019 http://jurnal.org/articles/2016/ekon82.html» target=»_blank»]jurnal.org[/mask_link]

ТЕХНОЛОГИИ, ИНЖИНИРИНГ, ИННОВАЦИИ

Измеритель диаметра, измеритель эксцентриситета, автоматизация, ГИС, моделирование, разработка программного обеспечения и электроники, БИМ

Технология эффективного управления портфелем строительных проектов. Часть 1

Опубликовано 18.05.2022 автором kornelik

В настоящее время многие компании уделяют большое внимание изучению методологий по управлению проектами. При этом часто забывается, что финансовый результат компании за отчетный период – это не алгебраическая сумма финансовых результатов проектов, а еще и межпроектные издержки, возникающие в процессе управления портфелем проектов. Пришло понимание того, что недостаточно управлять эффективно конкретным проектом, необходимо воспринимать портфель проектов как комплексный самоценный объект управления и понимать различные портфельные методологии для эффективного применения в профессиональной деятельности. Управление портфелем проектов – задача, актуальность которой заметно повышается в последнее время. Это связано с рядом обстоятельств: Во-первых, усиление инвестиционной активности функционирующих в мире строительных и инжиниринговых компаний предъявляет повышенные требования к отбору проектов, включаемых в портфель и девелопера, и подрядчика.

Воспользуйтесь нашими услугами

- Наша продукция

- Презентации по направлениям

- Инжиниринг

- Консалтинг

- Металлообработка

- Моделирование

- Разработки

Во-вторых, рост инновационной активности в ряде секторов экономики создает потребность в создании инструментария выбора проектов, которые соответствуют выбранной стратегии развития и способствуют росту конкурентоспособности компаний.

В-третьих, существующая в настоящее время методология портфельного управления реальными проектами, далека от совершенства, не обладает методологическим единством, а, потому, требуются собственные корпоративные идеи и подходы, конкретизирующие общие установки и методологии в лучшие практики.

Управление портфелем проектов – комплексное понятие, которое включает в себя ряд ключевых проблем, решение которых обеспечивается технологиями управления портфелем, а также – стратегическими предпочтения, приоритетами собственников и топ-менеджеров компании. Найти между ними золотую середину эффективности – нетривиальная задача для лиц, принимающих решения. Проектно-ориентированная политика компании опирается на представление о том, что Управление портфелем проектов (англ. PPM– Project PortfolioManagement) – это механизм, предназначенный для трансляции стратегии в портфель проектов для последующей реализации, планирования, анализа и переоценки портфеля с целью эффективного достижения стратегических целей организации.

В целях формирования единого комплексного представления об управлении портфелем проектов строительной компании мы представляем не только стандарты и документы портфельного менеджмента, но и связанные с ним стандарты по управлению проектами, программами и т.д.

1. Международные стандарты.

a. PMBOK Guide Government Extension. Руководство к своду знаний по управлению проектами для правительственных организаций, PMI;

b. The Standard for Program Management, PMI. Стандарт управления программой, PMI;

c. Стандарт по управлению портфелем проектов PMI, 3-е издание (The Standard of Portfolio Management, 3rdedition, PMI);

d. OPM3. Модель зрелости организации в области проектного менеджмента, PMI;

e. PMCDF PMI. Структура развития компетенций в проектном менеджменте (Project Management Competence Development Framework), PMI;

f. Управление портфелем (Management of Portfolios, Office of Government Commerce);

g. PRINCE2. Стандарт управления проектами, OGC (Office of Government Commerce), Великобритания;

h. Managing Successful Programmes, OGC UK. Стандарт управления программой, OGC (Office of Government Commerce), Великобритания;

i. P2M Japan. Стандарт управления проектами и программами в организации, Япония;

j. IPMA Competence Baseline (ICB). Международные требования к компетенции менеджеров проектов, IPMA;

k. НТК Россия. Основы профессиональных знаний и Национальные требования к компетентности (НТК) специалистов по управлению проектами, СОВНЕТ;

l. GPBSPM. Общий стандарт оценки проектного персонала на основе опыта (Global Performance Based Standards for Project Management Personnel), GPBSPM Initiative.

2. Российские или национальные стандарты.

a. ГОСТ Р 52806–2007. Менеджмент рисков проектов. Общие положения;

b. ГОСТ Р 52807–2007. Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов;

c. ГОСТ 53892-2010 Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов. Области компетентности и критерии профессионального соответствия;

d. ГОСТ 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом;

e. ГОСТ 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов;

f. ГОСТ 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой;

g. ГОСТ ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту (переведенный ISO 21500:2012 Guidance on project management);

h. ГОСТ Р ИСО 21504-2016 Управление проектами, программами и портфелем проектов. Руководство по управлению портфелем проектов (переведенный ISO 21504:2015 Project, programme and portfolio management — Guidance on portfolio management);

i. ГОСТ Р 58305-2018 Система менеджмента проектной деятельности. Проектный офис;

j. ГОСТ Р 58184-2018 Система менеджмента проектной деятельности. Основные положения и др.

В основе управления портфелем лежит матрица классификации портфелей по двум основаниям: по срокам реализации проектов, от краткосрочных до длительных проектов, и по объему финансовой ответственности – от крупных финансово ёмких проектов до низкобюджетных проектов. Разумеется, критерии долгосрочности или объема финансовой ответственности, которые определяют место проектов в этой матрице – вопрос специфики конкретной компании. В одной компании и 6-месячный проект будет долгосрочным, а в другой и 2-летний проект будет краткосрочным. Поэтому релевантный диапазон понятийного поля для каждой компании должен быть заранее предопределен.

В общем случае, матрица может иметь и гораздо больше вариантов решений наборов проектов, но для формирования представления и принятий решений о стратегии портфеля достаточно остановиться на четырёх:

1. Портфель краткосрочных и низкобюджетных проектов. Типичный портфель для малых и средних компаний реального строительного сектора, специализирующихся на узких компетенциях, но нужных и полезных всем участникам рынка. Например, компания по производству работ по монтажу внутренних электрических, или просто инженерных сетей, компании по строительству внешних инженерных сетей водоснабжения, канализации, по вентиляции и слаботочным системам. Компании Строительной Розницы.

2. Портфель долгосрочных и низкобюджетных проектов. Один из самых неэффективных портфелей, но и самых востребованных и нужных отрасли видов проектов. Дело в том, что есть компании, специализирующиеся на работах и услугах, носящий длительный характер в силу протяженности срока между непосредственно выполнением работ и их сдачей Заказчику, или появлением возможности оформить результат. Так же к таким работам относится основная масса инжиниринговый работ и услуг, начиная от мероприятий по подготовке производства и обоснования проектирования, от изысканий и проектных работ и заканчивая сопровождением пуска в эксплуатацию, шеф-монтажными работами, надзором за качеством проведения работ и выполнением авторских требований. Инжиниринг и проектирование.

3. Портфель краткосрочных, но весьма фондоемких проектов. Это достаточно редкое наполнение портфеля и в большей мере касается компаний, которые аффилированы крупным Заказчикам, поскольку большие средства вряд ли будут передаваться сторонним структурам без серьёзных гарантий. Одновременно возникает вопрос о краткосрочности.

Для крупных проектов краткосрочность соизмеряется с аналогичными по стоимости проектами, когда сроки их реализации меньше в два или более раз. Чаще всего это касается проектов экстраординарных, эксклюзивных, проектов срочной реализации, потребность в которых настолько актуальна, что срок реализации проекта становится важнее точной стоимости. SPV-SPE-проекты.

4. Портфель долгосрочных и фондоемких проектов. Концепция структуры портфеля напрашивается сама по себе, поскольку эта ситуация сложны вдвойне. С одной стороны – высокий уровень финансовой ответственности, что означает необходимость участия в каждом проекте первых лиц компании.

С другой стороны – длительность проекта, которая может, иногда, превышать даже время пребывания на посту непосредственно самого первого лица. А значит, в компании должен быть очень сильный состав проектных управляющих менеджеров (директоров проектов), имеющих существенный вес не только в компании, но и на рынке, и в отрасли. Комплексные масштабные проекты, как инвестиционно-строительные, так и девелоперские, так и инжиниринговые.

В процессе формирования однозначной стратегии портфеля компании будем придерживаться следующих принципов:

1. Сохранение баланса портфеля. Портфель считается сбалансированным или, наоборот, несбалансированным, если вход или выход нового проекта влечет за собой не только резкое изменение организационной и проектной структуры, численности персонала, как проектного, так и постоянного. Для сохранения сбалансированности портфеля необходимо выполнять следующие правила:

a. Самый крупный проект не должен превышать 20-25% от общей суммы портфеля в отчетном периоде.

b. Минимально допустимое количество проектов, после которого срочно требуется увеличение портфеля – 6 проектов. Из них – 2 в стадии старта, 2 – в фазе активной реализации, 2 – в стадии завершения.

c. Портфель не должен покрывать временной диапазон сроков реализации проектов более 5 лет, оптимальный срок – 3-4 года. При этом текущий период – 50—60% объема портфеля, следующий период – не менее 30-40% суммы текущего портфеля, третий год – не менее 10-20% портфеля (Правило «Золотого Сечения» портфеля).

2. Сохранение операционной устойчивости. Самые крупные проекты по стоимости и самые длинные проекты по срокам должны по отдельности закрывать 80% постоянных издержек офиса даже при нулевой доходности.

3. Сохранение финансовой устойчивости портфеля. Принцип финансовой устойчивости портфеля говорит, что объём поступающих в отчетном периоде денежных средств, включая авансы, выплаты гарантийных обязательств и оплата текущих проектов, должны перекрывать операционную потребность в денежных средствах не менее, чем на 10%. При этом, он должен перекрывать её даже с учетом рисков неоплаты части работ Заказчиками.

4. Правило входа в новый проект. Любой новый проект считается возможным к реализации и включению в проект, если общая сумма свободных денежных средств (собственные средства, авансы Заказчиков, кредитные соглашения в пределах процентной суммы равной плановой прибыли, резервы инвесторов) не меньше 35% от суммы контракта на момент старта работ.

5. Золотое правило портфеля. Относительный прирост объёма портфеля за отчетный период (квартал, полугодие или год) не должен превышать относительный прирост выручки в следующем отчетном периоде, но должен быть меньше прироста себестоимости на 1 человека или иную условную единицу продукции в предыдущем отчетном периоде.

6. Межпроектные издержки. Межпроектные издержки – это затраты, которые компания несет в межпроектные периоды и не может абсолютно однозначно отнести на конкретный проект, но их можно определить, как РАЗНИЦУ между финансовым результатом компании за отчетный период и суммарным финансовым результатом конкретных проектов. Цель управления портфелем проектом – снижение межпроектных издержек до нуля. Финансовая задача управления портфелем – прибыль отчетного периода должна перекрывать риск любых межпроектных издержек, рассчитываемых по опыту и статистике прошлых периодов. Основные причины межпроектных издержек:

a. Передержка и недозагрузка персонала.

b. Передержка и простой машин, механизмов и основных фондов.

c. 3атраты на хранение запасов материалов и неизрасходованных остатков.

d. Межкомпетентные издержки комплексных проектов.

e. Финансовые издержки по судам, штрафам, гарантиям, страховкам, компенсационным выплатам вне проектных бюджетов.

f. Затраты на корпоративную систему управления проектами и её развитие в межпроектные периоды.

g. Затраты на тендерные мероприятия, не принесшие подписанного контракта.

7. Стратегия инкорпорирования портфеля. Стабильные субпортфели имеет смысл выделять в самостоятельные корпоративные дивизионы при условии их длительности, предсказуемости, рыночной однородности и относительной точности потенциальных издержек и затрат. Причины принятия решений об инкорпорировании:

a. Центр компетенций или продуктовая инкорпорация. Формирование устойчивого долгосрочного пакета однородных однотипных проектов с отработанной системой их реализации, понятной системой мотивации и премирования, при наличии устоявшегося коллектива и лидеров компетенций. Например, имеет смысл создать отдельное дочернее предприятие на поточное жилищное строительство эконом класса. Или на дорожное строительство магистральных трасс, иное транспортное строительство и т.п. Условие инкорпорирования – сохранение устойчивости оставшегося портфеля.

b. Географическая или дивизиональная инкорпорация. Формирование территориального субпортфеля предполагается, когда издержки на удаленное управление из центра превышают потенциальные издержки управления на местах. Объединение группы удаленных проектов в территориальный субпортфель может быть проведение и для совершенно разнородных проектов. Условием их объединения должна стать длительная способность к финансовой обособленности и ликвидности, без существенных перетоков денежных средств внутри общего портфеля, кроме критических ситуаций.

c. Клиентская или сервисная инкорпорация. Формирование обособленного субпортфеля проектов под одного Заказчика – нормальная практика компаний строительного сектора экономики т.к. предусматривает стабильный доход и предсказуемые финансовые потоки. Особенно когда Заказчик требует или дополнительные услуги и сервисы для своих проектов, требует специальные ресурсы, в т.ч. трудовые и не хочет нести риски при работе с иными компаниями строительного холдинга.

В следующей статье по этой теме мы поговорим об особенностях функционирования системы управления портфелем проектов (СУПП).

Воспользуйтесь нашими услугами

- Наша продукция

- Презентации по направлениям

- Инжиниринг

- Консалтинг

- Металлообработка

- Моделирование

- Разработки

Понравилась статья? Тогда поддержите нас, поделитесь с друзьями и заглядывайте по рекламным ссылкам!

Также читайте:

- Битва за эффективность: бережливое производство на БМЗ

- Холдинг «Брис-Босфор» наладил внутренние бизнес-процессы и нарастил прибыль

- Финансово-промышленный аудит – эффективный инструмент повышения привлекательности активов и загрузки производственных мощностей

- Autodesk готовится внедрить искусственный интеллект в свои инженерные продукты

Запись опубликована автором kornelik в рубрике Инжиниринг, Новости. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

НОВОСТИ

ИНЖИНИРИНГ

- Наша продукция

- Презентации по направлениям

- Инжиниринг

- Консалтинг

- Металлообработка

- Моделирование

- Разработки

ПОРТФОЛИО

- Инжиниринг

- Консалтинг

- Металлообработка

- Моделирование

- Наши разработки

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | 31 |

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

- Портативные компьютерные системы для военных приложений: краткий обзор

- Инженеры MIT разработали подводного робота для исследования экосистемы океана около Фиджи

- Ученые готовят уникальный эксперимент по превращению лазерного излучения в материю

- Реализованы ядерные реакции с помощью импульсов сверхскоростного мощного лазера

- Феррит висмута может стать основой будущей электроники нового типа

Архивы

- Июль 2023

- Июнь 2023

- Май 2023

- Апрель 2023

- Март 2023

- Февраль 2023

- Январь 2023

- Декабрь 2022

- Ноябрь 2022

- Октябрь 2022

- Сентябрь 2022

- Август 2022

- Июль 2022

Источник: integral-russia.ru

Наименование проекта Сроки (мес.) Стоимость($)

Наименование проекта Сроки (мес.) Стоимость($)