В создании КОП участвуют и программисты (подготовка компьютерных моделей, компоновка, сборка и тестирование КОП), и художники, и звукооператоры (подготовка звуковых файлов), и видеооператоры (подготовка видео-файлов), и специалисты-консультанты (подготовка материалов по содержанию, оценка корректности КОП), и редакторы (подготовка качественного текстового, аудио и видео материала). Всю команду объединяет общий замысел разработки, ее практическая полезность, ориентация на конечного пользователя. При создании КОП это дизайнер учебного материала.

Дизайнер (методист) – ключевая фигура процесса разработки КОП, который ясно представляет себе все этапы и отдельные шаги разработки. В ходе выполнения этих этапов он отвечает за:

• подготовку исходных материалов к сценарию (описание целей

и ожидаемых результатов обучения, анализ состава будущих пользователей КОП)

• разработку структуры сценария (определение последовательности тем и разделов) КОП,

• подготовка прототипа /демо-версии/,

Уроки C# / Как сделать первое Windows приложение

• подготовка полного текста сценария,

• доработку и/или корректировку сценария обучающей

• создание черновой (или Бета) версии КОП,

• отладку, тестирование и корректировку КОП на всех этапах ее создания, подготовку итоговой версии,

• модификацию и выпуск новых версий КОП (если это полезная КОП, она обязательно будет развиваться и модифицироваться).

Ниже на рисунке-схеме приведена общая схема «Педагогического дизайна» или основных этапов создания КОП.

На схеме выделено пять этапов разработки:

• Описание результатов (целей) обучения

• Разработка сценария КОП;

• Подготовка Бета-версии КОП;

• Тестирование и оценка КОП;

• Сопровождение и развитие КОП

Описание результатов обучения . Для удобства описания первый этап работы по созданию КОП обычно разбивается на три шага:

• оценка необходимости обучения.

• выбор системы средств обучения,

• описание (уточнение, детализация, операционализация) целей

и ожидаемых результатов обучения.

Как правило, эти шаги планируются и выполняются последовательно. Рассмотрим каждый из выделенных шагов.

Оценка необходимости обучения . Инженеры говорят: «Начиная разработку проекта, посмотрите, нельзя ли без него обойтись…». При создании КОП выполняется аналогичный первый шаг – оценка необходимости организации обучения.

Надо понять, в какой степени обучение является действенным средством решения возникшей проблемы, и каковы цели проведения обучения, как части решения более широкой задачи. Если речь идет об изучении темы, включенной в план работы учебного заведения, ответ получить сравнительно легко. В случае переподготовки персонала на рабочем месте эта проблема не всегда выглядит тривиальной. Попытка разрабатывать учебные материалы, когда в них нет реальной необходимости, отнюдь не безобидна. Это не только

бессмысленная трата сил и денег, но и компрометация идеи использования обучения как средства решения практических задач.

Как создать курс по обучению. С чего начать? Шаг 1: Создание онлайн курсов с нуля

Результатом выполнения первого шага является перечень целей создания учебных материалов, сформулированных как часть решения более широкой задачи.

Выбор системы средств обучения. Как правило, существует много способов решить педагогическую задачу, и разработка КОП — не всегда лучшее решение. Необходимо определить, насколько оправдана разработка КОП для данного конкретного случая. Для этого обычно анализируют будущих обучающихся (начальная подготовка, их предпочтения относительно учебной подготовки), ожидаемые условия обучения (в каких формах и где оно будет проводиться, содержания учебного материала).

Целесообразность. Использование КОП оправдано, если анализ характеристик обучающихся показывает, что потенциальные пользователи КОП:

• пользуются (или умеют пользоваться) компьютером,

• уже использовали компьютерные курсы,

• положительно относятся к компьютерному обучению,

• предпочитают заниматься индивидуально,

• не настаивают на необходимости постоянного «живого общения» с преподавателем,

• с трудом отрываются от работы для обучения в группе и в

Хорошим доводом в пользу разработки КОП могут служить положительный опыт использования КОП в близкой предметной области и возможность использовать (или приспособить) уже имеющиеся КОП.

В перечне организационных доводов, в пользу использования КОП, можно указать следующие:

• обучающиеся разбросаны на большой территории, и собирать их в одном месте нецелесообразно,

• требуется быстро подготовить большое число обучающихся (при ограниченном количестве преподавателей),

• в течение продолжительного времени требуется нерегулярно обучать отдельных людей (например, при частом обновлении персонала в территориально разнесенных подразделениях),

• обучающихся нельзя освободить от их текущей работы на время, необходимое для проведения обучения.

разработки компьютерной обучающей программы. Отсутствие у обучающихся опыта работы с компьютером в сочетании с необходимостью перехода к работе с компьютером — еще одна из причин, заставляющих использовать КОП.

Рассмотрев потенциальных пользователей КОП можно определить признаки, показывающие, в какой мере требуется индивидуализировать обучение и, следовательно, использовать КОП. Обучающая программа становится очень привлекательным педагогическим средством, если потенциальные обучающиеся сильно различаются по уровню начальной подготовки в данной предметной области, по уровню владения языком, по общему культурному развитию, индивидуальным стилям обучения (что является нормой в большинстве случаев).

Результатом выполнения второго шага является:

• описание контингента обучающихся (уровень начальной подготовки, культурные и языковые особенности обучающихся, опыт работы с компьютером и т.п.),

• фиксация организационных условий проведения обучения (на рабочем месте, в отрыве от производства, территориальная разбросанность обучающихся, наличие подготовленных преподавателей),

• определение (уточнение) совокупности решаемых педагогических задач,

• подготовка плана создания комплекта учебных материалов с описанием состава и структуры необходимых учебных материалов, организационных форм проведения занятий, тематического плана занятий

и общих целей создания учебных материалов.

Описание целей и ожидаемых результатов обучения. Это последний шаг на этапе описания целей обучения. Его задача – уточнить и детализировать описание целей, «операционализовать» их (выразить через операции, которые должен уметь выполнять каждый, успешно закончивший обучение), привести к виду удобному для использования в ходе разработки сценария КОП. В результате выполнения третьего шага подготавливаются иерархия учебных задач и уточненное описание целей обучения

Подготовка иерархии учебных задач. Выполняемая здесь работа — анализ содержания обучения и процедур, которые должен освоить обучающийся. Подготовка иерархии учебных задач выполняется в четыре действия: сформулируйте общую решаемую задачу, перечислите шаги, которые должны выполняться в ходе решения этой задачи, укажите знания и умения, которым должен обладать обучающийся для выполнения каждого шага, разделите перечисленные знания и умения на известные обучающемуся, и на те, которым надо обучить.

Рассмотрим подготовку иерархии учебных задач на простом примере. Пусть сформулирована такая задача: «Находясь в текстовом редакторе MS Word обучающийся должен быть способен открыть нужный ему

документ». Перечислим шаги, которые надо выполнить в ходе решения этой задачи.

Действие 1. Вызвать диалоговое окно «Открыть».

Действие 2. Найти и открыть папку, в которой находится нужный документ.

Действие 3. Найти и открыть нужный документ.

Укажем знания и умения, необходимые для выполнения каждого действия.

Действие 1. Инициировать пункт меню «Открыть».

Уметь вызвать диалоговое окно «Открыть» с помощью клавиатуры Знать комбинацию клавиш, открывающих панель «Открыть».

Уметь вызвать диалоговое окно «Открыть» с помощью кнопки «Открыть».

Знать, где находится кнопка «Открыть». Уметь перемещать курсор с помощью мыши.

Знать какой клавишей мыши (на многоклавишной мышке) выполняются соответствующие действия.

Уметь выполнять клик.

Уметь вызвать диалоговое окно «Открыть» через меню. Знать, где находится пункт меню «Открыть».

Уметь перемещать курсор с помощью мыши.

Знать какой клавишей мыши (на многоклавишной мышке) выполняются соответствующие действия.

Уметь выполнять клик.

Действие 2. Найти и открыть папку, в которой находится нужный документ.

Знать, как перемещаться по дереву вложенных папок.

Уметь пользоваться ползунком в окне «Открыть» для просмотра содержимого окна.

Уметь пользоваться меню окна «Открыть» для упорядочения содержимого по имени, размеру, типу и дате создания файла/папки.

Действие 3. Найти и открыть нужный документ.

Знать типы файлов и их изображение с помощью иконок и/или расширения имени.

Пользоваться средствами поиска файлов в окне «Открыть». Искать файл по типу и имени.

Знать расположение окон и клавиш поиска по типу и имени в окне «Открыть».

Знать способы задания предписаний на поиск в соответствующих окнах.

Искать файл по содержимому и времени обновления.

Знать расположение окон и клавиш поиска по содержимому и времени обновления в окне «Открыть».

Знать способы задания предписаний на поиск в соответствующих окнах.

Приведенный список можно существенно расширить. Например, можно включить подзадачу: пользоваться средствами окна «Расширенные возможности поиска» из окна «Открыть». В этом случае потребуется включить еще несколько подзадач, а также знания и умения связанные с описанием области поиска, условиями поиска и т.п.

Описание шагов и связанных с ними знаний и умений зависит от представления разработчика об иерархии учебных задач и уровне начальной подготовки обучающихся. Например, если речь идет о новичках, которые не умеют работать с мышью, целесообразно включить умение позиционировать курсор мыши.

Последнее действие — разделение перечисленных знаний и умений на известные обучающемуся, и на те, которым надо обучить. В ходе выполнения последнего действия выделяют знания и умения, которые предполагаются известными: всем обучающимся, многим обучающимся, некоторым обучающимся.

Знания и умения, которые предполагаются известными всем обучающимся, как правило, не включают в составляемый перечень. Однако мы рекомендуем включать сомнительные случаи в процессе описания, а затем исключать из рассмотрения в ходе выполнения последнего действия, если эти элементы не следует рассматривать в проектируемом компьютерном курсе

Знания и умения, которые предполагаются известными многим обучающимся и/или некоторым обучающимся, следует включить в компьютерный курс. При составлении сценария можно предусмотреть, чтобы они изучались лишь по желанию обучающихся. Другой прием – включить в КОП специальный претест и индивидуализировать обучение на основе полученных результатов тестирования.

Уточнение (или операционализация) целей обучения .

Операционализация целей обучения — одна из самых важных задач, решаемых в процессе создания обучающей программы. Ее описанию целиком посвящена отдельная часть данного раздела.

Разработка сценария КОП. После того, как цели и результаты обучения определены, можно приступить к подготовке сценария обучающей программы. Сценарий – это «рабочий чертеж» будущей КОП. Сценарий – последовательное и подробное описание работы КОП. Сценарий фактически определяет педагогическую ценность обучающей программы.

Обычно работа над сценарием разбивается на два шага: подготовка демонстрационной версии КОП и подготовка рабочего сценария КОП.

В ходе подготовки демонстрационной версии определяется и утверждается внешний вид (дизайн) типовых экранов (изложение материала, демонстрация, упражнение, контрольные вопросы, конспект и т.п.), готовится небольшой фрагмент КОП, позволяющий представить, как

будет выглядеть окончательный курс. Главное на этом шаге — уточнение технических требований к будущему курсу и сценарию.

В результате первого этапа готовится образец сценария: законченный сценарий фрагмента курса, включающий в себя все типовые экраны.

В ходе подготовки рабочего сценария идет составление сценария, его экспертная оценка, корректировке и окончательное редактирование.

Результатам выполнения второго этапа является окончательный вариант рабочего сценария КОП.

Подготовка Бета-версии КОП. Следующий этап часто называют «Программирование» или «Подготовка бета-версии КОП». Второе название, как правило, лучше отвечает сути дела. Обычно программирование составляет меньшую часть от общего объема работы.

Большую часть составляют подготовка графического, видео- и аудиоматериалов, тестирование и редактирование отдельных разделов создаваемого учебного средства. В случае, если КОП включает компьютерные модели изучаемых процессов и явлений, программирование может вылиться в самостоятельную задачу (особенно в тех случаях, когда это достаточно сложные модели). Если таких моделей нет, и Вы используете современные средства разработки КОП — программирование превращается в рутинную задачу. При подготовке бетаверсии КОП значительное внимания приходится уделять вопросам подготовки иллюстраций (фотографии, рисунки, скетчи, анимационные эффекты и т.п.), записи аудиосопровождения и подбору или съемки видео-материалов.

Главная задача разработчика на этом этапе – убедиться, что КОП реализуется в полном соответствии с принятым сценарием. По мере того, как программа «оживает», разработчики могут заметить отдельные недочеты или просчеты, допущенные ими на предыдущем этапе разработки. Иногда эти недочеты можно исправить, на этапе создания бета-версии КОП, оперативно внося соответствующие изменения в рабочий сценарий.

Результат выполнения третьего этапа – действующая версия КОП. Тестирование и оценка КОП. Прежде, чем передать подготовленный

материал обучающимся, для которых он и был создан, надо убедиться, что новое учебное средство выполняет свое назначение, провести оценку разработанной обучающей программы.

Одни из способов оценки – экспертная оценка. Эксперты – специалисты, имеющие достаточный опыт обучения по выбранной теме – становятся в позицию обучающихся, знакомятся с программой и дают свое заключение. Более надежный путь – педагогический эксперимент, в ходе которого КОП используют для подготовки контрольной группы обучающихся.

Результатами выполнения четвертого этапа являются: оценка разработанного учебного продукта (возможно, с рекомендациями по его

Источник: studfile.net

Как создать программу курса? Модель ADDIE.

Соня Смыслова — ex управляющий директор школы креативного мышления ИКРА рассказывает, как подходят к проектированию образовательных курсов, программ и о чем важно никогда не забывать.

Начнем с того, что страшное название деятельности «проектирование образовательного опыта» в английском называется instructional design, и, если вы заинтересуетесь этой темой — ищите литературу скорее на английском, чем на русском. А теперь про само проектирование.

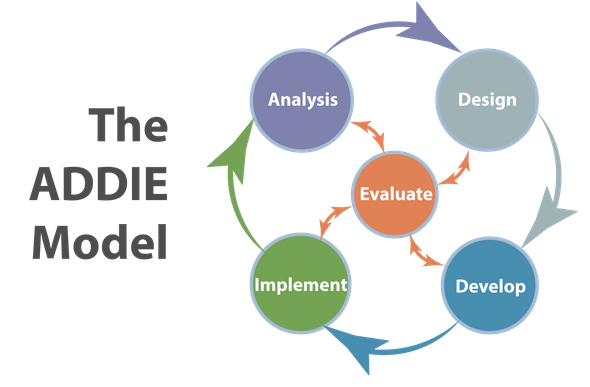

Одна из самых классических моделей проектирования программ (ADDIE — аббревиатура от analysis, design, development, implement, evaluate) появилась в середине 80-х с подачи университета Флориды и в первоначальном своем виде разрабатывала для проектирования программ обучения армии США. Позже этот фреймворк «оброс» многочисленными дополнениями, и мы сейчас посмотрим на его самую базовую структуру.

Этап первый. Анализ.

На этом этапе мы фокусируемся на том, кто будет учиться, и задаемся такими вопросами как:

— Кто является основной целевой аудиторией курса?

— Каковы цели обучения, которые вы намереваетесь достичь?

— Каковы физические и организационные ограничения?

— Каковы технические требования курса (вводные от заказчика, если они есть)?

— Как будет происходить обучение (формы организации подачи контента)?

— Какие критерии будут использоваться для оценки эффективности обучения?

Самое важное, что мы должны сделать на этом этапе — это, фактически, собрать для себя бриф, некую отправную точку А. Она будет служить для нас фильтром на всех последующих стадиях.

Этап второй. Дизайн.

На втором этапе мы проектируем непосредственно саму программу курса и модули внутри нее. Собрать программу можно, например, с помощью конструктора опыта — бесплатный онлайн сервис с более чем 100 методиками для планирования занятий. Ограничений для придумывания того, как будет выглядеть программа, нет никаких — главное, чтобы мы могли отфильтровать ее по брифу (первому этапу).

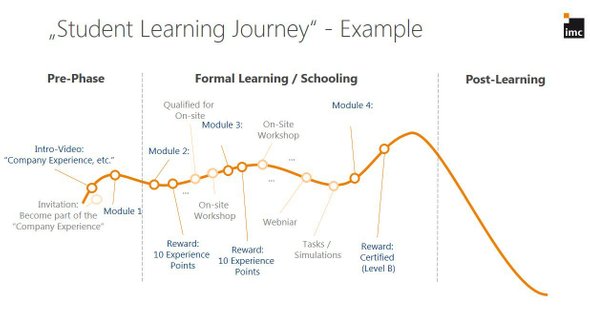

- Фишка: на этапе дизайна очень помогает визуализация пользовательского пути. Обычно он потом ложиться в основу «дорожной карты» программы, но нужен он, на самом деле, далеко не только ученику.

Визуализировав путь пользователя в рамках нашей программы, мы можем увидеть «спады» и «подъемы», предсказать кризисы в рамках определенных этапов или увидеть «нестыковки» с которыми часто сталкиваемся: например, недостаточное количество времени на домашнее задание; сложные упражнения на этапе эмоционального спада группы или недостаток внутригруппового взаимодействия.

Этап третий. Разработка.

Если до этого мы спроектировали структуру, то теперь мы можем подступиться к разработке непосредственно контента — собираем сценарии конкретных занятий, придумываем задачки, пакуем презентации — в общем, создаем наполнение той программы, которую мы спроектировали на предыдущем этапе.

Казалось бы, логика железная. Но на деле мы очень часто допускаем ошибку «соберу-ка я ближайшее занятие» — когда у нас есть только очень поверхностное представление о последовательности занятий в курсе и мы без детальной проработки этапа 2 кидаемся сразу собирать презентацию (потому что уже горит).

Этап четвёртый. Применение.

В английском слово implement куда многограннее и этот этап включает в себя не только «применить все, что мы наделали раньше», но и спроектировать образовательную среду (организационно). Если на этапе дизайна мы позаимствовали у дизайн-мышления методику user journey map, то здесь с радостью возьмем то, что называется role playing. То есть мы с вами «проиграем» жизнь нашего пользователя — в одном конкретном занятии или в рамках целого курса.

Что часто включает в себя этот этап:

— прогоны, то есть живое применение материала;

— «воображание», как будет двигаться наш ученик, хватит ли ему места развернуться, подвигаться, поштормить, как он будет передвигаться между столами, удобно ли у него лежат подручные материалы (бумага, ручки, ножницы), видно ли ему экран;

— прохождение всех тестов и ассессментов, которые мы для него приготовили;

— проживание собственного материала в роли ученика, например, если вы работает в паре, то один преподаватель прогоняется как преподаватель, а второй, вместе с тестовой группой, как ученик — собирает обратную связь.

То есть наша задача как можно детальнее пережить опыт ученика, чтобы конкретизировать материал и учесть множество рисков еще на этапе проектирования курса.

Этап пятый. Оценка.

Поздравляю, мы провели занятие, модуль или курс. Теперь нам важно оценить эффективность наших усилий, усвояемость материала, общие впечатления и еще много чего (чего именно — мы с вами определили еще на этапе анализа). Для тех, кому интересно поглубже поизучать, как происходит оценка (концептуально), в рамках нашей программы я бы порекомендовала подробнее посмотреть на модель Киркпатрика, такая же неизменная классика, как и вся модель ADDIE.

Чаще же мы останавливаемся на первом этапе этой модели — реакции или уровень «понравилось/не понравилось». Для многих задач, которые мы себе ставим, этого бывает вполне достаточно. Самое главное, чтобы мы не подменяли традиционную рефлексию в конце занятия / курса на обратную связь в режиме реального времени (и помогали нашим студентам этого не делать).

- Кстати, Дональд Киркпатрик утверждает, что уровень научения выше у тех студентов, чья реакция по окончанию обучения была более положительная, нежели у тех, чья была отрицательная. Так что если ваши студенты вышли довольные и счастливые — знайте, хоть что-то да у них осталось в голове и по делу! 🙂

А вот и сама модель ADDIE:

Для нас это означает одну простую вещь — никогда ничего не делаем последовательно, все время возвращаемся и пересматриваем, редактируем и дополняем предыдущие этапы и, в каком-то смысле, сразу работаем на всех уровнях.

Зачем нам это всё?

Резонно спросите вы. Конечно, мы не организуем свой день «займусь-ка я стадией дизайна сегодня», скорее, имея общую конструкцию мы все время себе перепроверяем — ничего ли я не забыл? Кто моя аудитория? А структура курса? А цели программы?

А как будем оценивать? И еще множество вопросов, которые формируют для нас систему проверки.

То есть ADDIE — это наш чек-лист.

Источник: mel.fm

Методология онлайн курсов. Руководство по созданию успешных онлайн курсов

Зачем нужна методология?

Чтобы создать продукт, который будет пользоваться спросом и будет нужен целевой аудитории, за который люди будут готовы заплатить и смогут получить результаты.

На рынке сейчас переизбыток обучающий программ, сделать просто курс на какую-то тему недостаточно.

То есть методология объясняет каким образом создавать успешные обучающие программы.

Педагогический дизайн. Это более обширная тема, в рамках которой можно узнать больше о методологии обучения.

Зачем эта книга?

Её цель дать вам рабочую методику распаковки ваших знаний в эффективный обучающий курс.

Подумайте, что хотят клиенты в вашей нише и что им нужно на самом деле. Эти параметры могут не совпадать.

Несколько примеров таких ситуаций их разных ниш:

- Садоводство. Хотят избавиться от вредителей и болезней, а надо поднять плодородие, чтобы растения были с хорошим иммунитетом

- Хотят улучшений в семье, а нужно научиться выражать свои истинные потребности.

- Хотят время на себя, а нужно работать со страхом…

- Хотят, чтобы муж стремился к успеху. Надо проработать страх остаться без денег.

- Хотят новую работу, а надо самому развиваться и вкладывать в себя.

Базовые понятия методологии онлайн курсов

Синхронизация.

Формула: Пообещать клиенту то, что он хочет, дать что ему нужно.

Вспомните сказку про волшебника Изумрудного города, лев нуждался в храбрости, страшила в мозгах, железный дровосек нуждался в сердце. Но пока они шли к Гудвину, то приобрели эти качества.

Получается автор курса это своего рода волшебник Гудвин.

Есть еще одна сказка: каша из топора. Солдат варил суп из топора, он спросил есть ли топор? Есть. А соль? Есть. А крупа? Есть и т.д. И так постепенно получилась полноценная каша.

В общем в таком варианте и может проходит обучение.

Курсы разные по продолжительности.

Короткие и длительные онлайн курсы.

- платный онлайн мастер-класс 2-3 часа.

- интенсив (3-7 дней).

- видеокурс в записи (10-30 уроков).

Примеры длительных онлайн-курсов:

- Онлайн-марафон (до месяца)

- Онлайн-тренинг (2-6 месяцев)

- Онлайн коуч-группа (от 1 до 12 месяцев)

Короткие программы формируют понимание, они говорят что нужно сделать чтобы достичь цели. А потом они придут в большой, более дорогой курс. То есть небольшие недорогие программы обучения нужны чтобы продать более дорогие.

А цель длительного обучение привести человека к нужными результам.

Три базовых уровня развития человека в любой теме.

- Знать. Понимать. (короткие курсы)

- Уметь. (большие онлайн программы)

- Достигнуть. Получить результат. (коучинг)

Здесь также есть зависимость формата от продаж. Короткие и недорогие программы можно продать побыстрее и в большем объеме чем продолжительный и дорогой курс. Для коучинга нужна осознанная аудитория, готовая к достижению результатов.

Знать (понимать, получение базовой информации)

То есть у человека есть проблема, на этом этапе он узнает, как решить проблему, что нужно делать для достижения цели, почему у него возникла данная проблема и т.д.

Поэтому на этой фазе используются короткие учебные программы, раскрывающие суть ситуации и план действий.

Человек получает навыки и может решать свои проблемы, задачи, достигать целей. Он знает что нужно делать и как делать и может сделать. Однако на этом уровне не все достигают успеха.

Лень, прокрастинация, все это мешает. Человек ведет себя как “умно-бедный”, он может, но не делает. Но многие, кончено результата достигают. Это еще зависит от сложности темы.

Человек получил знания, навыки и достиг результатов. В этом вся суть. Он решил свою проблемы, достиг результатов и полностью реализовался в теме курса.

Есть еще и четвертая фаза: стать мастером.

Это когда человек настолько хорошо понимает тему, что может обучать других и придумывать новое.

Я проверил этот путь на себе, когда изучал рекламу и маркетинг, все так и получается. Сначала я просто узнал как все работает, потом получил навыки и результаты.

Четвертая фаза (не обязательная)

А дальше после набора опыта я стал обучать других.

Четвертая фаза достигается после того как человек получит опыт. Есть длинные коучинги, наставничество, которые помогают преодолеть этот этап.

На этом уровне ученик становится мастером и может не просто решать задачи и проблемы, а развивать знания, придумывать новое. Он становится разработчиком. Этот уровень не обязателен и он не является целью, поэтому я рассказываю только про 3 этапа развития.

Взаимосвязь уровней понимания темы и форматов обучающих программ.

В целом благодаря курсам человек может научиться и получить навыки, но вот что касается постоянного результата, то он не всегда следует за навыками и знаниями. Может быть по разному. Навыки получил, а результата нет, для таких людей нужно продавать коучинг.

Уровни развития человека в рамках какой то темы определяют линейку обучающих программ.

Короткие программы, чтобы человек понял, подробные курсы чтобы научить.

А коучинги для получения устойчивых результатов.

Курсы рассказывают типовые методы, а у каждого есть свои особенности, человеку возможно нужен индивидуальный подход, поэтому на коучинге есть обратная связь и подбирается индивидуальная схема обучения.

Возможно по этой схеме сложно разложить все темы. Есть темы где третий уровень не нужен, например вы обучаете как работать в экселе. Но если у вас тема как научиться писать книги или найти работу, то скорей всего здесь будет четкое разделение на три уровня.

Например человек хочет научиться маркетингу.

- Короткая программа познакомит его с видами рекламы, с основными понятиями и т.д.

- А более длительный курс научит создавать рекламные кампании.

- Коучинг поможет получить результат, например находить клиентов на настройку рекламы, доводить маркетинг до результата, думать как маркетолог.

Или например тема рисование.

- Объяснить как рисовать картины, что для этого нужно, какие есть жанры, как сочетать цвета, что нужно для рисования, как создать композицию и т.д. Возможно план что как с нуля нарисовать картину.

- Длительный тренинг — рисуем картину, тренируемся. Человек овладеет навыками держать кисть, учится всему что нужно. Он получает методику по которой работает сам, у него возможно получится, а возможно нет.

- Личный коучинг. Индивидуальная работа, ставим руку, подбираем жанр и т.д., пока не будет достигнута цель.

Получается можно научиться прочитав брошюру, потом книгу или несколько книг и наконец позаниматься с репетитором.

Есть темы где возможен только коучинг для достижения результата.

Например языковая школа, можно продать короткую программу как выучить иностранный язык, потом самоучитель, курс и т.д.

Но произношение и нюансы языка, навык разговора, можно постигнуть только при занятиях с преподавателем в группе или индивидуально. А все обучения до этого будут просто подготовкой.

Методология создания онлайн курсов. Формируем программы обучения.

Я разделяю программы обучения на короткие и длительные.

Что нужно понимать:

- Цель короткого курса — дать человеку понимание.

- Цель длительного курса — дать человеку результат.

- онлайн мастер-класс 2-6 часа.

- интенсив (2-7 дн.)

- воркшоп (1-3 дн.)

- видеокурс в записи (20-30 уроков).

- Марафон (до месяца)

- Тренинг (2-6 месяцев)

- Коуч-группа (от 1 до 12 месяцев)

Еще один важный вывод, который нужно понимать.

Короткие недорогие обучающие программы, нужны не для того чтобы на них много заработать. Их роль в том чтобы продать дорогие, длительные обучения.

Короткий обучающий курс. Методика создания.

Два шага:

- Выбираем тему для короткого онлайн-курса

- Создаем ценность внутри короткого онлайн-курса.

Как выбрать тему для короткой обучающей программы

Важно дать хорошую ценность, короткий курс решает какую то одну конкретную проблему, в этом может быть его ценность.

Например:

- Как составить объявления с высоким CTR

- Что делать утрам, чтобы похудеть

- Как поднять цены и не потерять клиентов

- Как находить клиентов из интернета

Тема должна соответствовать критериям:

- Это то, что уже хочет ваша целевая аудитория

- Это то, важность чего людям не нужно объяснять.

- Это то, что решает их проблему, как правило, боль. Дает инструмент, вариант решения.

Лучший метод поиска темы это проанализировать какие вопросы вам задают клиенты, в переписках, на вебинарах, на консультациях и т.д.

Как создать ценность

Важно: Все хотят получить четкое руководство к действию.

Итак, допустим тему нашли, теперь нужно понять как сформировать ценность в рамках короткой обучающей программы.

У вас есть какая то проблема, сформируйте способ решения, разбейте его на последовательные шаги.

Это может быть 3 шага, а может быть и 5-10 шагов. Вы можете добавить какие-то лайфхаки, фишки, наработки, которые дают очень крутой результат.

Как правило нужно ответить на вопрос что делать или как делать.

- Дальше по каждому шагу разобрать основные ошибки. Еще добавить ответы на типовые вопросы.

- Можно добавить истории успеха, то есть как другие люди воспользовавшись вашим курсом получили что хотели.

- Плюс добавить чек листы, скрипты, программы, шаблоны, ссылки на полезные сервисы, другие вспомогательные документы.

По итогу ваш ученик получить очень много ценности:

- Пошаговая инструкция (что делать или как делать)

- Разбор ошибок (Ошибка №1, №2 и т.д.)

- Чек лист (и другие доп. материалы)

- Истории успеха учеников (для мотивации)

Формируем структуру курса.

Простой вариант.

- Вводная часть

- Основная

- Завершающая.

Базовая структура.

- Введение. О чем курс? Какой формат? и т.д.

- Базовые понятия. Какие термины (обозначения, незнакомые слова, понятия и т.д.) нужно ввести, чтобы люди вас понимали. Говорим о том что нужно чтобы люди могли работать по курсу (может быть какие то программы или аппаратура и т.д.)

- Основная часть, суть, главный контент. По шагам рассказываем что и как делать.

- Детали, уточнения, частые вопросы. Кейсы, примеры, истории и т.д. Разборы ошибок и т.д. Отдаем чек листы и доп. материалы. Получаем обратную связь от аудитории.

- Перевод клиента на новый уровень. Продажа других курсов, то есть более дорогих программ или следующих в вашей линейке обучения. Говорим что делать дальше.

Фундаментальная программа обучения может быть одна, а вот мелких курсов можно сделать много и хорошо на них зарабатывать.

Придумайте 5-10 тем, на которые вы можете сделать короткие курсы.

Методика в том чтобы научиться хорошо раскрывать тему, нужно как говорится “копать глубоко”.

Методология создания длительного онлайн курса

В чем отличия между коротким и продолжительными?

Например.

- Как подбирать правильно продукты для рационального питания.

- Как познакомиться с мужчиной (девушкой)

- Как ухаживать за огурцами

- Как научиться готовить вкусную пиццу

- Как похудеть на 15 кг.

- Как выйти замуж

- Как сделать свою теплицу и получать урожай

- Как стать домашним поваром

То есть разница в объеме материала, в масштабе решаемых задач.

Длинный курс — это оптимальная последовательность движения к результату в вашей теме. В маленьком курсе человек познакомился с темой, узнал как решать одну проблему, а в большом он получает весь арсенал.

Тут же выстраивается оптимальная модель продаж, человек купил недорогую программу обучения, а потом пришел на длительный и дорогой курс. Вот такая простая логика.

Важно отталкиваться не от своих знаний и навыков, а от проблемы клиента, нужно выстроить путь, который приведет его к результату.

Суть курса: Информация и практика, то есть целевые действия клиентов, которые ведут к результату.

Для начала нужно определить исходную точку, проблему клиента.

Например:

- Английский язык — хочу выучить, нет времени, не понимаю с чего начать, раньше много раз пытался выучить и ничего не получается.

- Я (клиент) садовод-новичок. Урожая нет или его съедают болезни, хотя усилий море.

- ….с мужем отдалились, живём как соседи… всё время ругаюсь с мужем… нахожусь на грани развода… не знаю, что делать…

Дальше вам нужно определить конечную точку, то что получит клиент после прохождения курса. Это то что вы будете обещать, ради чего они будут покупать вашу программу обучения.

Примеры:

- Понять английский, научиться читать и говорить, получить легкую и эффективную методику обучения. Научить мотивации и самодисциплине, чтобы не бросать учиться.

- Изучить как растут растения, как получать урожай на своем участке, какие использовать удобрения и методики ухода за растениями.

- Огонь в отношениях, с мужем снова любовь, жизнь как медовый месяц

Затем сформировать программу обучения , этапы которые нужно пройти чтобы попасть из точки А в точку Б.

Собственно это и есть методика, вам нужно “плясать” от того что нужно клиенту, что его мучает, чего он хочет.

Иногда это сложно понять.

Но если вы уже работали с клиентами, а тем более продали им свои короткие курсы, то вы наверняка будет много понимать про их потребности и мечты.

Итак, у нас есть точка старта (проблема), финиш (проблема решена) и путь от старта к финишу.

Нужно смешивать теорию и практику, чтобы ваши ученики смогли достичь цели обучения .

Продвижение

Если вы проработали методологию, то рекламировать будет легче, вы можете использовать разные подходы и рекламные источники.

Я подготовил для вам пошаговую инструкцию как продвигать онлайн школу, это то же небольшая книга, её прочитать можно по этой ссылке.

Источник: dramtezi.ru