Рабочая программа производственной педагогической практики для специальности ДПИНП (по видам).

Скачать:

Предварительный просмотр:

М инистерство образования и науки Российской федерации

Ф едеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Гжельский государственный университет»

Д иректор колледжа ГГУ

_______________ Т.Г. К олонина

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

ПО ПМ.03 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Форма обучения — очная

Рабочая программа производственной педагогической практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее — СПО) по специальности 54.02.02 (072601) Декоративно-прикладное искусство (по видам).

Организация-разработчик: Колледж ГГУ

Составитель программы: Билеменко М. С.- преподаватель колледжа ГГУ.

Р ассмотрено и одобрено на заседании ПЦК профессиональных циклов по специальностям ДПИ и НП, Д изайн , Ж ивопись , С кульптура

Открытая защита отчетов по итогам прохождения педагогической практики

Протокол №____ от_________201 г.

Председатель ПЦК _____________________ Е.Б. Фрис

Зам. Директора колледжа по МНР____________________О. В. Мосейчук

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа производственной педагогической практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.02 (072601) Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). Педагогическая деятельность и входит в состав рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Педагогическая деятельность. Производственная педагогическая практика направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках ПМ 03. Педагогическая деятельность. Проводится рассредоточено, путем чередования с теоретическим обучением.

1.2. Цели и задачи производственной педагогической практики – требования к результатам освоения:

формирование основ профессиональной педагогической деятельности и овладение основными функциями педагога, закрепление и углубление теоретических знаний студентов, приобретение практических навыков и компетенций в сфере педагогической деятельности.

1. Формирование устойчивого интереса к профессиональной деятельности, творческого отношения к педагогической работе.

Новая онтология для педагогической практики

2. И зучение системы организации и содержания работы образовательной организации (специфика образовательных программ, направления деятельности педагогического коллектива, функциональные обязанности педагогического коллектива, традиции и инновации в организации работы и т.д.).

3. Овладение основами методической подготовки, проведения и анализа различных форм занятий, а также навыками руководства познавательной, учебной и творческой деятельностью обучающихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.

4. Овладение студентами методикой изучения детского коллектива.

5.Формирование представления о современных образовательных информационных технологиях и внедрение новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс.

6. Развитие у студентов педагогических способностей (экспрессивно-речевых, дидактических, перцептивных и др.), а также профессионально значимых качеств личности преподавателя (расположенность к детям, самообладание, педагогический такт, справедливость и т.д).

7. Привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации научно-педагогической деятельности.

8. Развитие у будущих преподавателей творческих дисциплин педагогического сознания и профессионально значимых качеств личности, профессиональной культуры.

9. Формирование навыков анализа педагогической ситуации.

В результате освоения производственной педагогической практики обучающийся должен уметь:

- Включать теоретические знания в области психологии и педагогики в практическую педагогическую деятельность.

- планировать учебно-воспитательную работу (тематическое и поурочное планирование);

- разрабатывать конспекты уроков;

- работать с методической литературой, учебниками и программами, творчески отбирать материал, наглядные пособия и ТСО к урокам;

- Применять различные формы организации учебной деятельности

- разрабатывать и изготавливать наглядные пособия, дидактический материал к учебным занятиям;

- проводить психолого-педагогическую диагностику обучающихся;

- осуществлять самоанализ и самооценку результатов собственной деятельности и сокурсников;

- владеть основами разработки учебно-программной документации для формирования содержания обучения;

- организовывать собственную деятельность на период практики.

- Формировать межличностные отношения и внутригрупповые взаимодействия в профессиональной деятельности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной педагогической практики :

Аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 36 часов. (1 зач. ед.)

Источник: nsportal.ru

Как реализована программа педагогической практики

модернизация педагогического образования

педагогическая практика

модульная основная профессиональная образовательная программа

1. Болотов В.А. Программа модернизации педагогического образования 2014–2017 / http://педагогическоеобразование.рф/documents/show/14.

2. Каспаржак А.О. О разработке модулей основных профессиональных образовательных программ академического бакалавриата / http://педагогическоеобразование.рф/documents/show/19.

3. Марголис А.А. Требования к модернизации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) подготовки педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом педагога: предложения к реализации деятельностного подхода в подготовке педагогических кадров / http://педагогическоеобразование.рф/documents/show/20.

4. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высшая школа, 1990. – 382 с.

5. Яковлев Е.В., Яковлева Н.О. Управление качеством образования: Учебно-практическое пособие. Ч. 1. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000. – 147 с.

6. Яковлева Н.О. Гибкие педагогические технологии как фактор повышения качества образования школьников: дис. … канд. пед. наук. – Челябинск, 1998. – 189 с.

Программа модернизации педагогического образования в России на 2014-2017 годы ставит перед педагогическим сообществом чрезвычайно серьезные задачи, ключевой, среди которых названа разработка новой системы подготовки педагогов. Ее практико-ориентированный характер должен способствовать усилению развития практических компетенций через длительную практику и стажировку в школах-партнерах [1], что будет обеспечено учебным процессом, спроектированным в инновационной — модульной структуре [2].

Неоднозначность толкования самого понятия «модуль» и его всевозможных производных («учебный модуль», «образовательный модуль», «модуль образовательной программы», «модуль учебного плана» и др.) зачастую не только затрудняет контекстуальное понимание его фактических приложений, но и оказывается существенным препятствием к созданию новых модульных учебных планов, в полной мере отвечающих задачам модернизации педагогического образования. Тем не менее перед вузами сегодня поставлена задача перевода учебных планов в модульную форму, которая должна быть решена в кратчайшие сроки. При этом создаваемая общедоступная и открытая «библиотека» модулей основных профессиональных образовательных программ должна будет способствовать повышению качества педагогической подготовки, усилению академической мобильности ее субъектов, способствовать расширению сетевого взаимодействия образовательных организаций и наиболее продуктивному использованию имеющихся ресурсов.

В отечественной литературе разнообразные решения проблемы модульного построения образовательного процесса представлены в работах С.Я. Батышева, В.М. Гареева, В.В. Карпова, С.И. Куликова, П.А. Юцявичене и др., а современные подходы к ее постановке с учетом требований концепции модернизации педагогического образования дают В.А.

Болотов, А.Г. Каспаржак, А.А. Марголис.

Принимая во внимание общую идеологию процесса модернизации, представим наше видение тактических решений по организации профессионально-практической подготовки будущих педагогов в условиях реализации модульного подхода к построению основной профессиональной образовательной программы.

Прежде всего, отметим, что принцип модульности, по нашему мнению, предполагает построение программного материала в виде самостоятельных учебных блоков, ориентированных на достижение поставленных дидактических целей, а учебный материал внутри блоков — в виде некоторой системы учебных элементов, взаимозаменяемых и подвижных [6, с. 48]. Такое понимание дает нам возможность согласиться с трактовкой модуля как содержательно и по времени завершенной единицы учебного процесса; как обособленной с точки зрения образовательных результатов части основной профессиональной образовательной программы. В русле идей компетентностного подхода, ориентации всего процесса профессиональной подготовки будущих педагогов на профессиональный стандарт, понимание значения модуля как комплексной практико-теоретической единицы, ориентирует на подготовку к выполнению определенного набора трудовых действий, соответствующих профессиональному стандарту педагога [3].

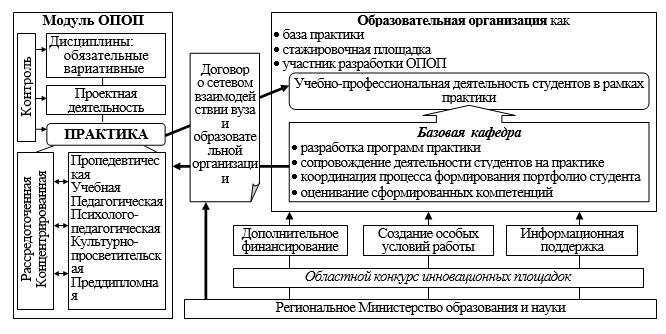

При этом нужно обеспечить полный цикл формирования определенных компетенций, трудовых действий и необходимых для их выполнения умений и знаний, начиная с комплексного теоретического осмысления программной информации через закрепление на практике в реальном образовательном процессе, и далее к научно-исследовательскому продвижению студента в решении актуальных проблем. Для этого в структуру модуля, по мнению современных ученых, должны быть включены, как минимум, обязательные и вариативные дисциплины, практика (одного или нескольких видов, предваряющая изучение дисциплин или закрепляющая полученные в теории знания и умения), проектная деятельность (НИРС) и комплексный контроль достижения образовательных результатов. Дисциплины, составляющие такой модуль, могут иметь разную трудоемкость, осваиваться в разных семестрах, включать разные виды промежуточной аттестации, а контроль должен планироваться как по дисциплинам модуля, так и по модулю в целом. Схематично модуль основной профессиональной образовательной программы нами представлен на рис. 1.

Рис. 1. Модуль основной профессиональной образовательной программы

Дадим некоторые пояснения по позициям, отраженным на рис. 1, прежде чем переходить к представлению нашей точки зрения на организацию практики студентов, осваивающих тот или иной модуль основной профессиональной образовательной программы.

Отметим, что сам модуль, ориентированный на формирование определенного набора компетенций, практически всегда носит междисциплинарный характер, так же как большинство компетенций, формируемых в соответствии с требованиями образовательных стандартов. Это означает, что реализация модуля предполагает участие субъектов разной административной подчиненности: преподавателей разных кафедр или подразделений вуза, которые могут иметь факультетский или общеуниверситетский статус. Возникающие при этом объективные сложности связаны с необходимостью согласования их работы в отношении целого ряда аспектов: отбора содержания обязательных дисциплин и соответствующих им дисциплин по выбору, обеспечивающих достижение требований образовательного и профессионального стандартов, определения междисциплинарного наполнения проектной деятельности студентов, программных заданий практики, форм и содержания комплексного контроля по модулю. Таким образом, внутривузовское взаимодействие приобретает тотальный характер и при реализации тех или иных модулей неизбежно потребует усилий по созданию банков междисциплинарных учебных тем, исследовательских проектов, заданий на практику, контролирующих мероприятий и их совместному использованию в ходе подготовки будущих педагогов.

Как мы уже отмечали, помимо прочих компонентов, любой модуль обязательно включает практику, которая в содержательном плане должна давать возможность студенту апробировать в условиях реального образовательного процесса формируемые компетенции, способы трудовых действий, связанные с теоретическим материалом обязательных дисциплин и дисциплин по выбору, включенных в данный модуль, а также проверить результаты проведенного научно-педагогического исследования в рамках проектной деятельности.

Чтобы практика в полной мере отвечала современным требованиям к образовательному процессу в вузе, обеспечивала системно-деятельностный подход к подготовке будущих педагогов, необходимо, прежде всего, создать такие условия, при которых образовательная организация, принимающая студентов-практикантов, сама стала полноценным участником и организатором практики. Эта непростая задача сводится к тому, чтобы заинтересовать образовательную организацию в обеспечении эффективности и результативности проведения практик.

Наиболее логичный способ решения указанной проблемы связан с созданием на базе педагогического вуза образовательного комплекса, в рамках которого реализуются программы высшего, среднего профессионального, общего и дошкольного образования, т.е. объединением под крышей педагогического вуза образовательных организаций всех уровней, руководство и кадровый состав которых включает, преимущественно, преподавателей вуза. Такая организация образовательного процесса имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Во-первых, преподаватели-методисты педагогического вуза, работающие с обучающимися корпоративного колледжа, школы или детского сада, имеют возможность свободно насыщать образовательный процесс инновациями, теоретически обоснованными, практически апробированными и соответствующими последним психолого-педагогическим достижениям, а студенты — с первого курса погрузиться в реальную образовательную среду, ориентированную на целенаправленное формирование у них компетенций, соответствующих профессиональному стандарту педагога. Во-вторых, чрезвычайную значимость для эффективной профессиональной подготовки будущих педагогов придает возможность в условиях образовательного комплекса своевременной отработки студентами трудовых действий на фоне увеличения видов практик, предусмотренных модульным подходом к реализации основной профессиональной образовательной программы.

Наличие такой постоянно действующей базы практики, готовой в любое время принять студента для апробации тех или иных профессиональных умений, обеспечивает именно образовательный комплекс. В-третьих, корпоративные образовательные организации, объединенные в образовательный комплекс, позволяют вузу создавать и координировать в них работу базовых кафедр, которые несут ответственность за разработку программ практики, сопровождение учебно-профессиональной деятельности студентов, координацию процесса формирования их портфолио, оценивание сформированных компетенций. Помимо базы практики для студентов такая образовательная организация может выступать и стажировочной площадкой, предоставляя возможность длительного пребывания будущего педагога в реальном образовательном процессе. Всё это позволит вывести на новый уровень и вопросы управления качеством образования [5].

Отметим, что в настоящее время положительный опыт работы стажировочных площадок в сторонних вузу образовательных организациях чрезвычайно незначителен. Это связано именно с тем, что организации не заинтересованы в качестве практической подготовки продолжительно находящихся у них студентов, не определен статус будущего педагога в такой организации, не установлена зона ответственности, не охарактеризованы результаты труда.

В корпоративной же организации все эти вопросы снимаются, т.к. студент продолжает находиться в поле зрения преподавательского состава вуза, в четко регламентированной программе работы. Кроме того, ресурсное обеспечение образовательного комплекса позволяет снять проблему создания в условиях педагогического вуза методических кабинетов, соответствующих требованиям предметной подготовки в современной школе: во-первых, организация и эксплуатация таких кабинетов чрезвычайно затратны для вуза, требуют постоянного обновления материально-технической базы, научно-методического обеспечения, и, во-вторых, их использование все равно не решает задачи профессионализации подготовки будущих педагогов, поскольку оставляет студента в контексте квазипрофессиональной деятельности и не позволяет полностью погрузиться в процесс непосредственного взаимодействия с обучающимися. Для педагогического же вуза, имеющего корпоративный колледж, школу или детский сад, есть возможность пользоваться предметными кабинетами, созданными и функционирующими в условиях реального образовательного процесса, обеспечив тем самым полноценную практику. Немаловажным для вуза является также и возможность получения финансовой поддержки аккредитованных программ общего образования.

При всех преимуществах, тем не менее, указанный способ решения проблемы в настоящее время не стал массовым, что связано, с одной стороны, с известными трудностями нормативного, финансового регулирования, а с другой, с несопоставимостью масштабов педагогического вуза и образовательной организацией любого уровня: для полного покрытия потребностей в практике студентов всего педагогического вуза практически всегда требуется привлечение дополнительных сторонних организаций. Обеспечение их заинтересованности в проведении эффективных для будущих педагогов практик остается в настоящее время сложной задачей. Однако нельзя сказать, что решения указанной проблемы не существует. Так, например, в Новосибирске, Челябинске и других городах решен вопрос на уровне регионального Министерства образования и науки о предоставлении образовательным организациям, победившим в конкурсах инновационных площадок, гарантированной информационной поддержки, предоставлении дополнительного финансирования, создании особых условий работы. Считаем данный опыт чрезвычайно продуктивным, а проведение систематических конкурсов инновационных площадок — значимым стимулирующим фактором развития региональной системы образования.

Регламентироваться взаимоотношения вуза и образовательной организации, принимающей студентов на практику, должны договором о сетевом взаимодействии, отражающем все условия организации практики, совместно используемых ресурсов, нормативную и финансово-бюджетную ответственность сторон и др. В результате образовательная организация как полноценный партнер, непосредственно участвующий в подготовке будущих педагогов, может формировать для себя кадровый резерв и пользоваться новейшими научными достижениями в области педагогики, психологии и методики преподавания предметов, что будет способствовать ее инновационному развитию. Такое неформальное взаимодействие в период практики требует четкого согласования ее программы, вытекающей из общего понимания логики подготовки будущего педагога в вузе, а это значит, что образовательная организация как работодатель будет заинтересована в качественной подготовке педагогических кадров и потому будет участвовать в проектировании основной профессиональной образовательной программы, в разработке программ практик, в оценке результатов подготовки будущих педагогов, а также в создании условий, при которых формирование будущего педагога будет проходить по оптимальной траектории.

Схематично особенности организации практики представлены нами на рис. 2.

Рис. 2. Организация практики студентов педагогического вуза с привлечением представителей работодателей

Таким образом, модульный подход к построению и реализации основной профессиональной образовательной программы требует приоритетного внимания к практике, обеспечивающей профессионализацию подготовки будущих педагогов и предполагающей установление партнерских отношений вуза с образовательными организациями на основе сетевого взаимодействия.

Рецензенты:

Уварина Н.В., д.п.н., профессор, заместитель директора по научной работе Профессионально-педагогического института ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», г. Челябинск;

Шумилова Е.А., д.п.н., доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии, место работы, ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», г. Челябинск.

Источник: science-education.ru

Отчет по практике в дошкольном учреждении

Формирование у студентов целостного представления об особенностях педагогического взаимодействия между воспитателем и дошкольниками и овладение функциями деятельности воспитателя в группах детей старшего дошкольного возраста.

Задачи практики:

Актуализировать теоретические знания студентов, способствовать их творческому применению в педагогическом процессе ДОУ.

Формировать профессиональную педагогическую направленность; воспитывать устойчивый интерес к профессии и любовь к детям, развивать потребность в углублении и совершенствовании навыков и умений.

Развивать профессионально значимые качества личности; дисциплинированность, сдержанность, организованность, целеустремленность, доброжелательность и другие.

Формировать профессионально-педагогические умения, соответствующие квалификационным требованиями, предъявляемым к воспитателю ДОУ.

Критерии оценки практики

¾ Уровень сформированности профессионально-педагогических умений;

¾ Отношение к практике, проявления профессионально значимых качеств;

¾ Качество выполнения всех заданий практики;

¾ Качество и своевременность сдачи отчетной документации.

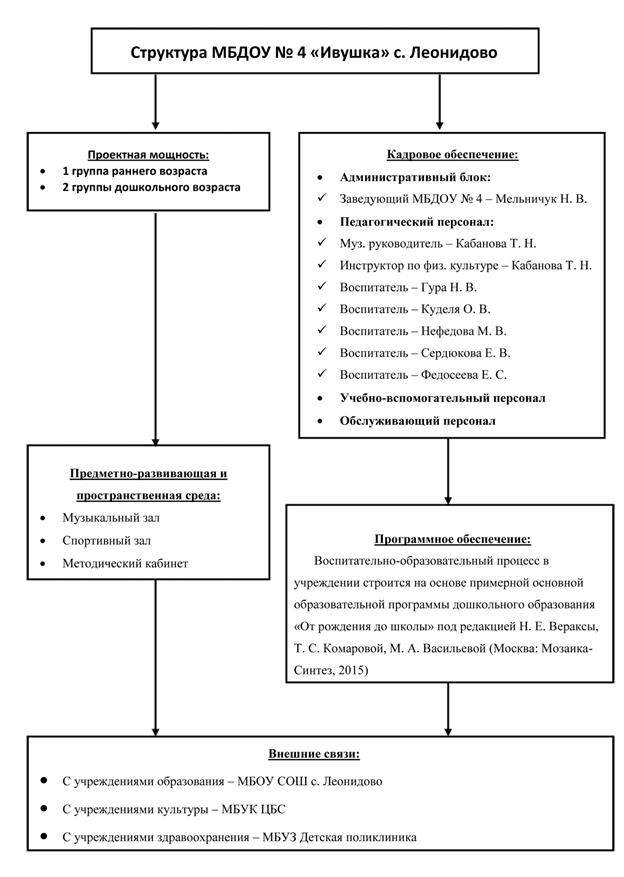

Характеристика МБДОУ

Место прохождения практики: МБДОУ № 4 «Ивушка» с. Леонидово

Адрес (юридический и фактический): 694230, Сахалинская область, Поронайский р-н, с. Леонидово, ул. Калинина, д. 6,

e-mail: [email protected] , тел./факс: 8 (42431) 96-2-44

Полное название организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Ивушка» с. Леонидово

Сокращенное название организации: МБДОУ № 4 «Ивушка» с. Леонидово

Уровень образования в МБДОУ № 4 «Ивушка» с. Леонидово – дошкольное образование.

Форма обучения – очная.

Нормативный срок обучения – 6 лет.

Образование в МБДОУ № 4 «Ивушка» с. Леонидово ведется на русском языке.

Основная образовательная программа учреждения

¾ обеспечивает построение воспитательно-образовательного процесса с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей, социума, преемственности с МБОУ СОШ с. Леонидово;

¾ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом задачи решаются на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму», избегая перегрузки детей;

¾ построена с учетом принципа интеграции образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;

¾ предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.

Педагогический состав МБДОУ № 4 «Ивушка» с. Леонидово, представлен в приложении 1.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

В МБДОУ № 4 «Ивушка» созданы необходимые условия для развития и оздоровления детей:

¾ музыкальный и физкультурный залы;

¾ методический кабинет, обеспеченный литературой, пособиями, играми, оснащен мультимедийным проектором, компьютером, ноутбуком;

¾ игровые комнаты, обеспеченные необходимой детской мебелью, художественное литературой, пособиями, играми, во всех группах имеется раздаточный, дидактический материалы, дополнительная и методическая литература, наглядные материалы. Достигается через сходство интерьера групповой комнаты с домашней обстановкой.

Используются ковровые покрытия, красивые занавески, комнатные растения.

Столы и стулья расставлены с учётом того, чтобы не занимать большую часть помещения.

С целью сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, формирования у них потребности в физическом совершенстве в МБДОУ созданы условия для профилактической и физкультурно-оздоровительной работы:

¾ медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, физкультурный зал, в котором имеется стандартное и нестандартное оборудование (мячи — хоп, дорожки для профилактики плоскостопия и др.);

¾ физкультурные уголки для детей в группах; физкультурная площадка.

1. Теоретическое обоснование задания по практике

Важнейшее значение в возникновении и развитии у детей общения имеют воздействия взрослого. Ведь только тогда, когда ребенок появился на свет, ему необходима и нужна помощь окружающих людей. Только они помогают усвоить общественно-исторический опыт людей.

Ребенок, которому не хватает общения со взрослыми или же его нет, возникает тяжелое нарушение психического развития – госпитализм: малое количество контактов и совершенно неудовлетворительное их качество – бедность эмоций, редкое поощрение успехов. У таких детей наблюдаются бедное внешнее выражение эмоций, медленное налаживание сотрудничества со взрослыми и сверстниками, недостаточная любознательность, задержка в развитии речи. Налаживания взаимоотношений со старшими позволяет детям преодолеть неблагоприятные ситуации.

О наличии у ребенка потребности в общении со взрослыми и другими детьми выделяют четыре признака:

— первый признак – внимание и интерес к другому человеку;

— второй признак – эмоциональный отклик на появление другого;

— третий признак – желание ребенка привлечь к себе внимание другого человека;

— четвертый признак – ребенок добивается выражения партнером отношения к себе.

Особо важны третий и четвертый: инициативность в установлении контактов с другими людьми и чувствительность к их взаимодействиям. Они свидетельствуют об активном характере устремления к другому человеку и об отношении к нему как личности, субъекту.

Следовательно, ребенок, обладающий потребностью в общении, охотно вступает во взаимодействие с окружающими людьми.

Между тем за внешней картиной всегда лежит внутренний, невидимый, но очень важный слой общения – межличностные отношения, то есть то, что побуждает одного человека тянуться к другому. Чем меньше ребенку лет, тем большее значение для него имеет общение со взрослым. Взрослый это всегда конкретный человек мама, папа, воспитатель, медсестра.

М. И. Лисина выделила три основные категории мотивов общения это деловые, познавательные, личностные: [1]

1. Деловые выражаются в способности к сотрудничеству, к игре, к общей активности. В общении взрослый выступает как партнер, как участник совместной деятельности.

2. Познавательные возникают в процессе удовлетворения потребности в новых впечатлениях, в познании нового. Взрослый выступает как источник новой информации и в то же время как слушатель способный понять и оценить суждения и вопросы ребенка. Деловые и познавательные мотивы общения включены в другую деятельность (практическую или познавательную) и играют в ней служебную роль.

3. Личностные характерны только для общения как самостоятельного вида деятельности. Здесь общение побуждается самим человеком. Это могут быть отдельные личностные качества, а могут быть отношения с другим человеком как с целостной личностью.

Каждый этап развития общения ребенка со взрослым тесно связан с особыми его формами:

1) Непосредственно-эмоциональная (до 6 месяцев) – необходимый период в жизни ребенка. Она зависит от особенностей сиюминутного взаимодействия ребенка и взрослого, ограничено узкими рамками ситуации, в которой удовлетворяются потребностями ребенка. Отсутствие серьезным образом сказывается на развитии ребенка, он растет вялым, безынициативным, возникают трудности в общении с окружающими. Ребенка привлекает личность взрослого, а все остальное, включая игрушки и прочие интересные предметы, остаются на втором плане.

2) Ситуативно-деловая (6 месяцев-3 года) здесь преобладает потребность в сотрудничестве. Ребенок начинает знакомиться с предметами, а взрослый для него – средство для овладения предметным миром. Дети, имеющие полноценное общение со взрослым, они стремятся привлечь его внимание к своим действиям, доверчиво относятся к взрослому, настойчиво требуют от взрослого соучастия в своих делах. Но если ребенок не привыкший к сотрудничеству со взрослым, то он проявляет робость, неуверенность, скованность.

3) Внеситуативное общение становится возможным потому, что ребенок овладевает активной речью. Тем самым, существенно раздвигая горизонты жизненного мира дошкольника. Внеситуативное общение предъявляет новые требования к поведению взрослого; ему теперь недостаточно проявлять внимание к ребенку и играть с ним в игрушки, а необходимо расширять представления о мире, рассказывать о том, чего сам ребенок не знает.

В дошкольном детстве выделяют внеситуативно-познавательную и внеситуативно-личностную формы общения.

Внеситуативно-познавательное общение развивается с трех до пяти лет. Ребенок стремится сотрудничать со взрослым, задавая ему бесконечное количество вопросов, так как только взрослый является для дошкольника главным источником знаний. Познавательная активность ребенка направлена на события, явления и их взаимосвязи в предметном мире, на выяснение закономерностей живой и неживой природы.

Интересно, что детей этого возраста удовлетворяют любые ответы взрослого. Поверхностные ответы вполне устраивают дошкольников и способствуют тому, что у них складывается своя, пусть еще примитивная, картина мира. С другой стороны, детские представления о мире надолго остаются в памяти ребенка, поэтому ответы взрослого не должны искажать действительность. При всей простоте и доступности эти ответы должны отражать реальное положение вещей.

В дошкольном возрасте складывается новая потребность – это потребность в уважении со стороны взрослого. Лучший способ научить чему-то дошкольника, привить интерес к какому-то занятию: с помощью похвалы, поощрение его успехов. Поощрение взрослого внушает ребенку уверенность в своих силах и делает любимой ту деятельность, за которую его похвалили.

В старшем дошкольном возрасте, к пяти-семи годам, интерес ребенка переключается на сферу социальных отношений. Внимание дошкольников привлекают события, происходящие среди окружающих людей, правила поведения, человеческие отношения, качества и поступки взрослых. Дети начинают отдавать предпочтение разговору со взрослыми на личностные темы, касающиеся жизни людей. Таким образом, возникает высшая в дошкольном возрасте – внеситуативно-личностная форма общения.

Новая форма общения тесно связана с развитием сюжетно-ролевой игры дошкольника. В общении со взрослыми ребенок черпает материал для своих игр, внимательно наблюдая за всеми оттенками поведения старших.

Таким образом, в процессе игры, предметная сторона уходит для дошкольника на второй план, в то время как внимание ребенка акцентируется на отношениях, которые складываются между людьми.

На все достижения дошкольного возраста, в первую очередь влияет общение:

— на формирование основ детского мировоззрения и развитие познавательной сферы;

— умение действовать по правилам, и на возникновение произвольного поведения;

— на формирование личного самосознания.

Развитие общение в дошкольном возрасте, является развитие сюжетно ролевой игры, как одно из условий. С точки зрения Д.Б. Эльконина, игра – это способ освоения социальной действительности, в котором выражается связь ребенка с обществом. Сюжетные игры могут оказывать влияние на развитие сопереживания и принятие социальной перспективы, эмоциональное понимание и оказывать влияние на рост коммуникативных навыков. [2]

• Общение в дошкольном возрасте определяет развитие познавательной сферы, произвольности поведения, самосознания.

• Условиями успешного развития общения являются развитие сюжетно ролевой игры, особенности познавательной сферы (преодоление эгоцентризма) и формирование произвольного поведения, умение опосредовать свое поведение определенными нормами и правилами.

• Примерно с 4 лет сверстник становится более предпочитаемым партнером по общению, чем взрослый. В дошкольном возрасте в группе сверстников можно выделить популярных и непопулярных детей, которые отличаются разным социометрическим статусом. На протяжении дошкольного возраста А. Г. Рузская [3] выделяет ситуативно деловую и внеситуативно деловую формы общения со сверстниками.

2. Организация и проведение режимных моментов

2.1 Протокол наблюдения

Протокол наблюдения за работой воспитателя и помощника воспитателя

Источник: znanio.ru