Вы обучили иностранным языкам сотню студентов в вузе или лучше всех в городе печете торты? Хотите зарабатывать, продавая собственные знания и навыки? Откройте онлайн-школу. Рассказываем, как создать авторский тренинг с нуля до запуска.

Проанализируйте спрос

Определитесь, чему вы планируете учить. Старайтесь сформулировать тему достаточно узко — так проще выявить целевую аудиторию и затем продать курс. Примеры хороших тем и тем, над которыми стоит поработать:

Посмотрите популярность темы в поисковиках

С помощью Яндекс.Вордстат проверьте, как часто пользователи интересуются чем-то, связанным с темой вашего курса.

- Проверьте запросы, которые явно выражают заинтересованность в обучении — их еще называют коммерческими. Например, «Курсы английского онлайн цена»;

- Придумайте ключевые слова, которые указывают на потенциальный интерес к теме вашего тренинга. Например, предложить обучение английскому языку стоит пользователю, который искал в Яндексе ключевые слова «Как задать вопрос на английском языке».

Результат запроса«бизнес-английский» — больше 11 тысяч показов в месяц. Спрос есть

Технология создания тренинга

Проверьте хотя бы 20-30 запросов по вашей теме. Составьте в отдельном файле список ключевых слов и количество их показов. Так вы поймете, что конкретно интересует пользователей в выбранной вами сфере.

Обратите внимание — Вордстат в правой колонке показывает запросы, которые также искала ваша потенциальная аудитория. Черпайте идеи для содержания тренинга оттуда.

Анализ Яндекс.Вордстата покажет не только популярность темы по ключевым запросам, но и сезонность спроса. Задача — выбрать оптимальное время для запуска проекта.

Кликните на «историю запросов». Вордстат выдаст диаграмму, на которой схематично изображено, как менялась популярность ключевого слова у пользователей в зависимости от сезона. Посмотрите данные и решите, когда оптимальное время для запуска вашего тренинга.

Спрос на тему «бизнес английский» в середине весны и осени возрастает — ориентируйтесь на старт в эти даты

Изучите конкурентов

Познакомьтесь с коллегами по нише. Всех конкурентов условно стоит разделить на вида:

- Предлагают тренинг на ту же самую тему, что и вы;

- Продают курсы на другие темы, но той же самой аудитории;

- Зарубежные игроки — тема аналогичная, аудитория не пересекается из-за другого языка.

Ищите конкурентов через поисковые системы — Яндекс и Google. Коллег за границей попробуйте найти в Bing. Ваша задача:

- Составить список конкурентов;

- Выделить их преимущества, проанализировать уникальное торговое предложение;

- Найти недостатки. Подумать, это оплошность и её стоит исправить?

Лайфхак. Попробуйте поискать коммерческие запросы по вашей теме. Поисковики в выдаче покажут компании с плашкой «реклама». Это сайты, владельцы которых прямо сейчас вкладывают деньги в продвижении бизнеса — как раз самые актуальные конкуренты. Обновите страницу с выдачей несколько раз — если конкурентов много, поисковик выдаст разные сайты.

Схема создания тренинга

Посмотрите на скриншоте ниже, как выглядят рекламная выдача.

Нажмите на кнопку «Показать все» — Яндекс выдаст только рекламные ссылки по запросу

Узнайте подробнее в нашей статье о том, как изучать конкурентов и отстраиваться от них .

Найдите помощника

На этом этапе начните искать партнера. Проблема любого бизнеса в том, что один человек не может совмещать все роли. Заниматься производством курсов, продумывать программы, развиваться как бренд — это одно амплуа. Создать автоворонку продаж, разобраться в маркетинге и продвижении, организовать приток заинтересованных клиентов и всё автоматизировать — абсолютно другая.

На первых порах можно попробовать охватить всё. Но лучше сразу найти человека, который будет продавать ваш курс. В онлайн-образовании такого специалиста называют продюсером.

Почитайте о том, какую пользу приносит продюсер онлайн-школе.

Обратите внимание — с продюсером автору курсов лучше выстраивать партнерские отношения. Нанимать такого специалиста на зарплату опасно — настоящий профессионал заинтересован работать за процент от продаж, так его доход не ограничен. Если человек хочет только оклад — возможно, он будет не заинтересован кошельком в росте бизнеса.

Ищите продюсера на отраслевых конференциях, нетворкинг встречах. Отслеживайте их на профильных ресурсах, например, на странице событий ACCEL .

Выберите механику и формат тренинга

В современных онлайн-школах есть несколько механик преподавания. Разрабатывая тренинг помните, что ваша главная задача — дать результат клиенту. От этого и отталкивайтесь, выбирая формат занятий.

Главные составляющие эффективного контента — усваиваемость и периодичность. Если проще:

- Студент должен не просто потреблять контент, но и практиковаться, использовать знания в реальных проектах;

- Лучше каждый день делать небольшие шаги, чем в один день посвятить обучению десяток часов.

Есть несколько видов контента:

- Текст — сюда входят статьи, книги, презентации и другие материалы, которые клиент сможет читать;

- Видеоуроки — их можно подготовить заранее. Один урок — одна законченная тема.

- Вебинары — идеальный формат для обратной связи, причем двухсторонней. На онлайн-встрече вы можете поинтересоваться у студентов, всё ли они усваивают. Клиенты же могут узнать ответы на вопросы, которые возникли по ходу курса.

Комбинируйте форматы и создайте уникальный тренинг. Например:

- В понедельник клиент получает на почту записанный видеоурок и список статей и книг, которые рекомендованы для изучения.

- В пятницу он готовит домашнее задание и отправляет его вам.

- Раз в две недели — проходит живой вебинар, на котором можно обсудить домашнее задание и задать все вопросы.

- В конце курса — дипломный проект, который сочетает в себе проверку всех навыков, которые вы дали студенту во время курса.

Совет. Если студентов будет много, вы рискуете потерять много времени на проверке тестовых заданий. Делайте домашние задания стандартизированными, чтобы проверить их на качество мог любой человек. Как только слушателей станет больше 10-20 человек, постарайтесь нанять куратора.

Так проходят занятия в школе финансовой грамотности — много интересных форматов и общения

Подготовьте программу тренинга

Когда ниша и целевая аудитория изучены, а формат курса выбран — подготовьте программу курса. Это полезно:

- Вы систематизируйте всё, что хотите рассказать студентам, и тренинг станет эффективнее;

- Вы получите хороший материал для рекламы — насыщенный полезными темами курс проще продаётся.

Старайтесь строить программу по системе «Конкретная тема — конкретный результат». Ваша задача придумать темы уроков, после каждого из которых студент сможет сразу применить знания на практике.

Один урок — один конкретный, измеримый результат.

Программа школы кондитеров — результат каждого урока это определенный десерт

Запускайте тренинг

Не оттягивайте запуск вашей онлайн-школы, до бесконечности оттачивая программу. Мы рекомендуем запускаться как можно раньше, и доводить курс до совершенства уже в процессе.

Есть отличный способ узнать, как на самом деле воспримут ваш курс реальные клиенты. Проведите бесплатный мастер-класс.

- Выберите тему тренинга — можете взять востребованный вопрос аудитории и дать на него ответ. Например, начинающих фотографов интересует, как делать красивые яркие снимки ночного города. Интерес к теме большой, в Яндекс.Вордстат больше десяти тысяч показов в месяц. Для онлайн-школы фотографии подойдёт.

- Создайте посадочную страницу. Не тратьте лишние деньги на студии и фрилансеров — попробуйте бесплатный конструктор сайтов. Например, Tilda . Или зарегистрируйтесь на GetCourse — там есть и визуальный конструктор, и шаблоны, и удобная система обработки заявок.

- Запустите контекстную рекламу на курс с помощью Яндекс.Директ . Создайте объявления на все запросы, которые прямо или косвенно отражают интерес пользователя к теме вашего мастер-класса.

Подробнее читайте в нашей статье о том, как продать мастер-класс в интернете .

На самой встрече не забывайте продавать основной курс. В начале честно скажите, что поделитесь частью знаний, но основную информацию готовы отдать слушателям полного курса. Не забывайте напоминать о своём курсе в процессе — немного, но хотя бы 3-4 раза за полтора часа вебинара.

Попросите пользователей об обратной связи — насколько им понравились вы как преподаватель, были ли технические проблемы со связью. Узнайте, удалось ли вам донести до слушателей ответы на все вопросы по теме — так и спросите.

После мастер-класса собирайте заявки на основной курс и параллельно корректируйте программу вашего авторского тренинга, ориентируясь на отзывы слушателей.

Бесплатный мастер-класс — отличный способ привлечь новых учеников

Нужно больше информации о том, как запустить авторский тренинг, создать онлайн-школу и превратить этот бизнес в пассивный источник дохода? Читайте наш блог , в нем масса полезной информации. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс — разберем истории успеха, создадим бизнес-план на миллион и расскажем, как стартовать без денег.

Чтобы отслеживать новости и тренды в онлайн-образовании, подписывайтесь на наш телеграм-канал

За лайк и подписку будем благодарны 😉

На сайте Акселератора ещё больше материалов про онлайн-бизнес.

Источник: dzen.ru

Как разработать программу тренинга: основные упражнения

Любая программа тренинга состоит из мини-лекций и различных упражнений. И типов упражнений всего пять. В прошлой статье мы подробно рассмотрели упражнения-разогревы. А сегодня также подробно разберем основные упражнения.

Ещё их называют тематическими.

- Это упражнения, которые непосредственно тренируют те умения, за которыми участники пришли на тренинг.

Это главные упражнения в тренинге. Отсюда и их название. На тренинге ораторского мастерства — это упражнения, формирующие умение выступать на аудитории, умение правильно жестикулировать, умение отвечать на сложные вопросы. В тренинге продаж — это упражнения, вырабатывающие умение выяснять потребности, использовать воронку вопросов, работать с возражениями и т. п.

- В навыковом тренинге (задача которых, как раз, вырабатывать необходимые умения) именно основные (тематические) упражнения должны занимать наибольшую часть времени тренинга. До 70% от общего времени.

- У мотивационных тренингов задача иная — создать у участников мощную мотивацию к изменениям, сформировать у них важные осознания о себе, о взаимоотношениях, о мире. Такие тренинги могут содержать совсем мало основных упражнений, а порой и вовсе обходиться без них.

Как узнать основное это упражнение или нет? Легко. Нужно просто задать себе вопрос: какое умение оно тренирует? Если умение не тренируется — значит это не основное упражнение.

Важное условие для основного упражнения — оно должно быть построено так, чтобы в нем успели поработать все участники тренинга. Основное упражнение, где потренировались лишь несколько человек из группы — недопустимо. Ведь все участники в равной степени имеют право получить те умения, за которыми пришли на тренинг.

Поэтому основные упражнения чаще всего проводятся в парах или тройках.

И ещё в мини-группах по 4–6 человек. Эти конфигурации как раз позволяют сделать так, чтобы отработать умение успели все участники тренинга.

Например, мы проводим тренинг ораторского мастерства, и хотим, чтобы каждый участник вышел перед группой и сказал зажигательную речь на 3 мин. Допустим, у нас на тренинге 16 участников. Если каждый будет выходить на общий круг и выступать, это займет у нас более 2-х часов: 3 мин. на выступление плюс 5 мин. на обратную связь (ведь многие захотят высказаться, все-таки тренинг ораторского мастерства), итого 128 минут на группу да плюс ещё легендарное «то да сё»…

Обычно, проводя тренинги, мы стараемся успеть как можно больше, и времени традиционно не хватает. Упражнение на 2–2,5 часа — роскошь. Да и ещё важный момент — группа заскучает, энергетика, вовлеченность и мотивация участников сильно «просядет», если мы будем 2 часа делать одно и то же.

Каков же выход? Выхода целых два:

- Сократить количество выступающих. Мы предлагаем выступить 4–5 «самым смелым». Для них — опыт огромный. После анализа плюсов и минусов каждого выступления переходим к мини-лекции об инструментах эффективного и зажигательного выступления. Хороший вариант! Просто это будет уже не основное упражнение, потому что большинство группы в нем ничего не потренировало.

- Разделить участников на мини-группы. Например, 4 «самых смелых» участника выступают на общую группу, им дается развернутая обратная связь под управлением тренера. Затем мы формируем 2 команды, в каждой из которых должны оказаться по 2 уже выступивших человека (пусть они будут «капитанами команд») и по 6 ещё не выступивших участников. Теперь в мини-группах необходимо продолжить работу так, чтобы выступили все. «Капитаны» организуют процесс и качественную обратную связь. Тренер подходит то к одной, то к другой команде, помогая в обратной связи.

Что мы имеем во втором варианте:

- Время сокращается с 2 часов до 1 часа 20 минут.

- При этом умение тренируют все участники.

- Тонус и включенность участников на гораздо более высоком уровне, т. к. они работали самостоятельно, были вовлечены, задействованы.

- Плюс мы дали возможность активным участником проявиться в роли «капитанов команд», что хорошо для групповой динамики, т. к. ускорит распределение ролей в группе. Но это уже совсем другая история… И её мы обязательно разберем в наших последующих статьях.

Если нужно ещё сократить время — значит, даем выступить 3–4-м активным участникам, затем формируем 3 команды, в каждой из которых будет по 4 не выступавших участника. По времени получаем примерно 1 час. И все выше перечисленные плюсы сохраняются.

Делать более 3-х команд в рамках наших условий (16 участников) уже не оправданно. Потеряется ощущение выступления перед аудиторией, если перед вами будет сидеть только 2–3 слушателя. Здесь тренеру всегда нужно искать разумный компромисс, чтобы и нагрузка на участников сохранялась, и время экономилось.

Основные упражнения — это масштабные, длительные упражнения. Часто они занимают от 30 минут до 1,5 часов. Поскольку каждый участник должен хорошенько проработать то умение, которое закладывается в данном упражнении, то каждому нужно дать достаточно времени, чтобы не приходилось торопиться. И так же важно дать достаточно времени на обратную связь, ведь она в основных упражнениях не менее ценна, чем сама отработка.

Когда коллеги приносят мне свои новые программы тренингов с просьбой посмотреть, внести правки и я вижу, что на основное упражнение отведено 10–15 минут — это сразу вызывает у меня сомнения. Ну не бывает так )). Или умение выбрано ну уж слишком мелкое. Или дано недостаточно времени на проработку. Или же участвуют в итоге не все…

Откуда же брать основные упражнения?

Здесь есть хорошая новость — их достаточно легко создавать самим! Просто берем ситуации, кейсы из жизни, связанные с темой нашего тренинга и перекладываем их на упражнения. Посоздаем?

- Тренинг продаж? Пусть это будет упражнение в парах. Один — продавец, другой — покупатель. Продавцу нужно продать предложенный нами товар покупателю согласно той схеме, которую мы дали. Например, мы только что изучили, как строить воронку вопросов для выяснения потребностей клиента. Задача продавца: используя данную «воронку» совершить продажу.

Сколько дать времени на работу? Поскольку «воронка» новая, участникам придется внимательно думать, подбирать нужные слова, поэтому времени нужно дать немало. Например, 7–10 минут на работу в одну сторону. Выбор времени, конечно же, зависит и от сложности товара.

Сразу после того, как время на «продажу» завершилось, обязательный компонент — обратная связь внутри пар. Это крайне важно. Обратная связь дает возможность «продавцу» отрефлексировать свою работу, проговорить свои ощущения, не накапливая их. Обратная связь позволяет обоим участникам в паре закрепить понимание воронки вопросов.

- Упражнение, проведенное без обратной связи (сразу после завершения «продажи») теряет в своей эффективности до 50%!

Как лучше построить обратную связь в основных упражнениях?

1. Сначала всегда лучше дать высказаться тому, кто «продавал»: Какие ощущения? Насколько эффективной получилась «воронка» на его взгляд?

2. Затем дать возможность высказать «покупателю» свое мнение: Была ли эффективно использована «воронка»? Что получилось хорошо? На что ещё стоит обратить внимание и доработать?

3. Если мы планируем выводить обратную связь на общий круг, то сначала лучше дать возможность участникам высказаться внутри пар, а только потом уже выводить её на всю группу.

Но вернемся к созданию основных упражнений. Так же легко придумывать основные упражнения и для любой другой темы тренинга:

- Тренинг влияния? Пожалуйста. Ищем кейсы из жизни, где важно умение влиять. Участники в парах. Одна сторона — водитель, который нарушил правила, потому что очень торопится в аэропорт. Вторая сторона — гаишник, который его остановил. Водителю важно убедить гаишника отпустить его как можно скорее и без штрафов.

Спрашиваем себя, где ещё в жизни есть яркие случаи влияния? Например, один из пары — чиновник, который может дать нужную справку, а может и не дать её (решение будет принимать он). Задача второго — убедить чиновника за 7–10 минут такую справку выдать.

- Тренинг межличностных отношений в паре? И мы хотим научить участников договариваться. Отлично! Значит, один будет играть роль супруга, второй — супруги. И им нужно за 10–15 минут договориться: они будут покупать машину (желание супруга) или новую мебель в кухню/шубу (желание супруги). Сумма денег ограничена — или то, или другое, пол машины и пол шубы — нельзя 🙂 . Договариваемся!

Конечно, логично ставить основные упражнения после мини-лекции, в которой вы дали некую схему, которую и нужно отработать в данном упражнении. В наших примерах мы дадим перед основными упражнениями схему «воронки вопросов», «алгоритм эффективного убеждения» и мини-лекцию о том, «как легко договориться в паре». Кстати, о том, как делать сильную, запоминающуюся мини-лекцию мы тоже поговорим в одной из последующих рассылок.

Как видите, создавать основные упражнения для тренинга достаточно просто. Если же вы захотите добавить в свою копилку готовые и «вкусные» основные упражнения, вы всегда можете приобрести их в нашем разделе «Упражнения для тренингов». Ставьте фильтр «основные упражнения» и выбирайте то, что вам нужно!

А нам осталось рассмотреть ещё 2 профессиональных тренерских момента:

- Пары или тройки? Что выбрать?

Все наши упражнения можно провести и в тройках. Тогда третий будет играть роль «наблюдателя».

В чем плюсы и минусы наблюдателя? Он как человек, не вовлеченный в процесс продажи, даст более объективную и более глубокую обратную связь. Это плюс. Потребуется в 1,5 раза больше времени, чтобы поработали все. Это минус (хотя иногда и плюс 🙂 ). Поскольку все участники тройки пройдут 3 круга продажи, то умение освоится на гораздо более устойчивом уровне.

Это несомненно плюс!

Итак, работа в тройках (по сравнению с парами) дает более глубокий уровень проработки, формирует более устойчивое умение, но требует больше времени.

Ещё стоит учесть, что работа в тройках требует определенного уровня доверия в группе. Просто «продать товар коллеге» или «продать товар, когда за твоей продажей следит наблюдатель» — для большинства участников тренинга это «две большие разницы».

Поэтому на первых этапах тренинга лучше давать работу в парах. Работа в парах быстрее всего формирует доверие в группе. Когда доверие сформировано, и участники готовы открыто работать — даем основные упражнения в тройках.

Какой товар продавать в рамках основного упражнения?

Здесь есть 2 основных варианта: строить продажу на реальном товаре — том, который участники продают в жизни. Или на нереальном для них товаре, с которым они в жизни не работают.

Многие тренеры выбирают всегда работать на реальном товаре. И ошибаются. Ведь освоить новый способ действия на реальном товаре — гораздо сложнее! Очень много «хвостов», прошлого опыта, который тянет к привычному способу продажи, участники «скатываются» в то «как делали всегда», а не тренируют ту схему, которую предложил тренер.

Чем сложнее умение, чем важнее нам, чтобы участники его правда освоили — тем лучше делать это на «нереальном» для них товаре!

Обычно они продают автомобили? Значит, пусть в основном упражнении продают телефоны. Или пусть продадут друг другу банку кофе по предложенной вами схеме.

Кстати, чем необычнее «нереальный товар», тем сильнее это повышает вовлечённость, энергетику участников, их интерес к упражнению.

Например, задача «продать лысому расческу» или «эскимосу снег» обычно помогает не только потренировать умение, но и сильно бодрит участников.

Конечно же, освоив новое умение на нереальном товаре, обязательно нужно потом перенести его на реальный товар, дать возможность участникам переложить его на свою специфику.

Поэтому на важное умение опытные тренеры часто дают 2 основных упражнения:

- Первое — попроще. В парах и на нереальном товаре.

- Второе — посложнее. Например, в тройках и на реальном товаре.

И тогда умение действительно формируется! И наши тренинги становятся по-настоящему эффективными!

Ну, пора бы уже заканчивать. Так много хочется сказать, что никак не получается писать короткие статьи )). Давайте «на сладкое» рассмотрим пример реального основного упражнения для тренинга продаж.

Тренер в мини лекции знакомит группу с технологией грамотного предложения ЧПВ:

- Черты (красный)

- Преимущества (ярко, выделяется из других)

- Выгоды (на вас будут обращать внимание)

Далее дает упражнение, назовем его «Звёздный час»:

После того как мы узнали об алгоритме предложения ЧПВ, логичным будет отработать его, что называется, на «кошках». Кошками в нашем случае выступят пластиковые стаканчики.

Далее тренер делит группу на мини-группы по 5–6 человек, и раздет каждой группе одинаковые пластиковые стаканы (по одному на группу).

Каждой команде необходимо придумать максимальное возможное количество цепочек ЧПВ на пластиковый стаканчик. На эту работу дается 10 минут.

Дальше мы с вами сыграем в аналог некогда существовавшей популярной детской передачи «Звёздный час». Одна команда называет свою цепочку ЧПВ, другая должна назвать свою. И так, по — очереди, пока список или фантазия не иссякнут. Интерес в том, что цепочки всегда должны быть новыми и повторять уже названные цепочки, в том числе названые другой командой нельзя.

Но я надеюсь, все понимают, что черта может быть одна, а выгод и преимуществ из этой черты может быть несколько и соответственно на одну черту можно построить несколько цепочек ЧПВ.

Группы по — очереди называют цепочки ЧПВ, пока они не иссякнут. Тренер комментирует цепочки, если в них есть неточности (например, перепутаны преимущества и выгоды) исправляет, подсказывает.

Время на все упражнение: около 30 минут.

Необходимые ресурсы: пластиковые стаканчики по числу групп.

- Это основное упражнение? Да.

- Какое умение оно тренирует? Составлять цепочки по схеме ЧПВ.

- Участвуют все? Да, в обсуждении и выработке цепочек участвуют все в мини-группах.

- На реальном или нереальном товаре построено упражнение? На нереальном (пластиковых стаканчиках). А значит, схема ЧПВ усвоится быстрее, а само упражнение пройдет бодро и энергично.

После этого упражнения уместно было бы дать ещё одно основное упражнение на тренировку ЧПВ уже на реальном товаре, чтобы закрепить умение и интегрировать его в ситуацию участников.

Вот у нас уже рождаются и целые кусочки тренингов!

- Автор Ольга Паратнова

- Бизнес-тренинги

- Методика тренинга

- Обучение, тренинги

Источник: psychologos.ru

Самообучение в организации и как сделать эффективный тренинг

В сегодняшней статье хотелось бы поговорить о том, как можно своими силами организовать обучение сотрудников в ситуации, когда нет времени или возможности оперативно отправить их на внешние тренинги или курсы.

Сразу отмечу, что если хочется получше разобраться с тем, как создаются тренинги, то стоит прочитать интереснейшую и полезнейшую книгу Д.А Григорьева «Бизнес-тренинг: как это делается».

Если же вам нужно быстро понять, как спланировать и провести эффективный тренинг, и нет времени на чтение, то ниже несколько простых советов, которые мы используем на практике и которые, надеюсь, будут полезны и вам.

Условно работу над тренингом можно разделить на три этапа:

- Подготовка.

- Проведение.

- Оценка успешности.

Ниже подробнее рассмотрим каждый из них.

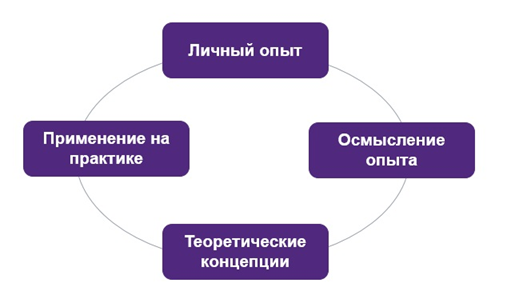

Но прежде чем начнем говорить о подготовке тренинга, хотелось бы отметить важный момент. Взрослые люди эффективнее осваивают новую информацию тогда, когда в процессе обучения они проходят через этапы так называемого цикла Колба:

Если в двух словах, то сначала необходимо получить некий личный опыт и осмыслить его, и уже в ходе осмысления мы можем оценить, насколько наших знаний хватает для решения поставленных задач (ниже еще чуть подробнее раскрою эту мысль). Далее мы получаем недостающие знания, после чего пытаемся применить их на практике – снова получаем личный опыт и осознаем его. Если навыки помогают, то они успешно закрепляются и применяются в жизни.

Проиллюстрирую эту мысль на примере. Как вы думаете, в каком случае тренинг будет интереснее:

- Мы приходим, рассказываем какую-то теорию, а потом просим сделать какие-то упражнения.

- Мы даем аудитории погрузиться в проблему, прочувствовать ее, осознать ее последствия, а после этого рассказываем, как эту проблему можно решить, и даем работающие инструменты для ее решения.

Подсказка — «во втором случае»:) Это и есть реализация цикла Колба.

Соответственно, при подготовке тренинга надо продумать такую структуру, которая поможет слушателям пройти через все этапы цикла. При этом в ходе тренинга цикл Колба может повторяться несколько раз (а если тренинг большой, то не просто может, но и должен).

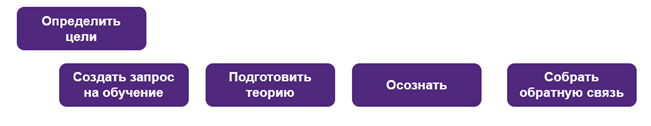

Этап 1. Подготовка и проектирование тренинга

Шаг 0. Определить цели тренинга и критерии их достижения.

Прежде чем проектировать любой тренинг, необходимо четко ответить на ряд вопросов:

- Какую проблему мы хотим решить, почему считаем, что она актуальна?

- Какую цель мы хотим достичь?

- Кто является нашей основной аудиторией?

- Какие критерии достижения цели, и как мы проверим, что мы их выполнили?

От ответов на эти вопросы будет зависеть следующее:

- Какую именно информацию необходимо донести до аудитории в ходе тренинга.

- Какие упражнения стоит предложить аудитории, чтоб лучше сформировать и закрепить необходимые навыки.

Также очень важно понимать, как после тренинга мы будем оценивать его эффективность. В общем случае, это в последствие может дать какие-то дополнительные идеи о том, как эффективнее построить основную часть тренинга. Также в будущем результаты этой оценки могут помочь скорректировать тренинг и провести его повторно, если останутся какие-то проблемы и нерешенные вопросы.

Шаг 1. Определить, как мы будем формировать запрос на обучение у будущих участников.

Как уже говорилось выше, для создания у аудитории запроса на обучение на первом этапе необходимо продумать, как помочь участникам осознать проблему, решить которую они смогут с помощью полученных на тренинге знаний. Для этого можно использовать следующие инструменты:

- Деловые игры, в ходе которых участники моделируют различные ситуации и в процессе осознают, что у них есть проблемы.

- Разбор какой-то типовой рабочей ситуации, где проявляется проблема.

- Предложить участникам решить задачу привычными им способами, после чего оценить эффективность.

- Дать участникам возможность смоделировать идеальную ситуацию и сравнить с текущей.

Важный момент – после завершения этого упражнения участники должны прийти к однозначному выводу, что у них есть проблема, которую они либо не знают, как решать, либо делают это не совсем эффективно. Такой вывод и позволит сформировать запрос на обучение. Для этого после упражнения есть смысл задать «подводящий» вопрос, например:

- Какой вывод можно сделать из этой ситуации?

- Что было самым сложным в упражнении? Почему?

- Что получилось лучше всего, а что хуже? Почему?

- Насколько эффективен полученный результат?

Лайфхак:). Иногда ответы, которые участники дают на, казалось бы, простой вопрос, могут сильно отличаться от тех, которые ожидает услышать тренер:) Поэтому имеет смысл сначала определить для себя итоговую мысль (ответ), которую должны осознать участники, а потом придумать вопрос, на который можно было бы ответить только так, как хочет тренер:)

Также важно подумать о том, в каком формате проводить упражнение. Если участников тренинга больше 4х, то имеет смысл разбить их на группы с равным составом участников – это поможет сформировать среду, где каждый сможет активно участвовать в обсуждении и сформировать для себя запрос на обучение. После этого каждая группа формирует для себя ответ и делится им с остальными участниками тренинга.

Шаг 2. Подготовить теоретическую часть тренинга.

На этом шаге мы собираем информацию, которую хотим донести до участников, и планируем то, как мы будем о ней рассказывать.

Этот рассказ можно проводить в формате мини-лекции, но важно помнить, что идеальная длительность мини-лекции – 15-20 минут, после этого у слушателей снижается эффективность восприятия информации. Если лекционная часть больше по времени, то нужно разбивать ее на части, каждая из которых завершается упражнением на формирование навыка и его осознанием (см. ниже).

Шаг 3. Подготовить упражнения для закрепления навыков.

В зависимости от целей и задач тренинга необходимо придумать упражнения, которые мы хотим дать команде для формирования навыка. При этом если теории много, а навыки сложные, можно спроектировать несколько упражнений, каждое из которых будет помогать закрепить ту или иную информацию или навык, а потом итоговое упражнение, в котором это все надо будет объединить.

В зависимости от количества участников эту часть можно делать как всем вместе, так и в малых группах, где сначала каждая группа выполняет упражнение внутри, а потом все вместе обсуждаем результаты. В ходе обсуждения результатов совместно помечаем то, что было сделано хорошо, и то, что можно изменить и улучшить.

Шаг 4. Продумать, как подвести участников к осознанию и осмыслению результатов.

После того, как участники отработают навыки на практике, необходимо дать им возможность обсудить, как именно его можно применить в жизни, как это может повлиять на рабочий процесс и т.д. и т.п.

В принципе, это завершающая часть тренинга, и вопросы для формирования осознанности более или менее типовые, но о них тоже стоит подумать в процессе подготовки тренинга. Такими вопросами могут быть:

- Что полезного вы выносите с сегодняшнего тренинга, и как хотите применить это в работе?

- Как то, что вы сегодня изучили, повлияет на вашу работу? Что изменится?

- Что для вас было самым ценным в сегодняшнем тренинге? Почему?

Шаг 5. Продумать, как мы будем собирать обратную связь и оценивать эффективность тренинга.

На этапе формирования целей тренинга мы определили задачи, которые хотим решить. Необходимо понять, как мы узнаем, что эти задачи действительно решены. Здесь сложно предложить какой-то универсальный подход, т.к. он может меняться в зависимости от конкретной ситуации. Вот примеры типовых вариантов решения этой задачи:

- Сбор обратной связи по итогам тренинга. Это может быть как устный опрос, так и анкета, куда мы включим те вопросы, ответы на которые хотим получить.

- Контрольное тестирование спустя какое-то время после тренинга, где мы проверим то, насколько участники овладели необходимой информацией и навыками.

- Опрос тех, с кем взаимодействуют участники тренинга. В ходе опроса мы сможем выяснить, как изменилось рабочее поведение участников после тренинга, как это отразилось на качестве их работы и т.п.

- Оценка изменения продуктовых метрик, KPI и т.п. Например, если мы проводили тренинг по освоению какой-то техники, которая должна повысить эффективность процесса, то можно сравнить метрики этого процесса до тренинга и спустя несколько месяцев.

При этом важно всегда запрашивать обратную связь по итогам тренинга у участников, т.к. это позволит при необходимости внести в него корректировки и сделать более полезным.

Этап 2. Проведение тренинга

После того, как мы выполнили подготовку, можно проводить тренинг. Ниже типовой сценарий:

- Вступление. Рассказываем команде, о чем будем говорить и каких целей хотим достичь по итогам тренинга. Важно говорить именно о конечных целях, чтоб уже на этом этапе команда фокусировалась на результате.

- Знакомство. Если команда уже хорошо знакома, этап можно пропустить. Если нет, то необходимо рассказать несколько слов о себе (почему именно вы проводите этот тренинг), и попросить участников рассказать в двух словах о себе и своих ожиданиях от тренинга. Например, в формате «Имя- чем занимаюсь – сегодня по итогам тренинга я хочу узнать». С одной стороны, мы уже рассказали участникам про цели, но здесь мы даем возможность им сформировать эту цель уже самим для себя, что повышает вовлеченность и ответственность.

- Определить и зафиксировать правила работы. Важно в самом начале тренинга определить базовые правила работы (не перебивать, отключать телефоны, как задавать вопросы, взаимное уважение и т.д. и т.п.), чтобы все их понимали, и в процессе проведения тренинга можно было на них ссылаться.

- Формирование запроса на обучение. Тут предлагаем команде выполнить те задания, которые мы разработали на этапе проектирования тренинга.

- Теория. В формате мини-лекции рассказываем теорию, которую хотим донести до команды.

- Практика. Отрабатываем те упражнения, которые мы разработали на этапе проектирования.

- Завершение (осознание). Спрашиваем участников, что ценного они вынесли для себя с тренинга, а также просим их дать обратную связь по самому тренингу.

Этап 3. Оценка результатов

Как уже говорил выше, спустя какое-то время после проведения тренинга необходимо оценить его эффективность. Для этого мы воспользуемся теми инструментами и подходами, которые определили на этапе планирования тренинга.

Вот собственно и всё. Надеюсь, что описанные выше идеи будут полезны в подготовке ваших тренингов.

Источник: habr.com