Метод наблюдения — один из главных в психолого-педагогических исследованиях, в работе с детьми. Наблюдение имеет много различных вариантов, которые в совокупности позволяют получить достаточно разнообразную и достоверную информацию о детях. Всякое наблюдение необходимо вести целенаправленно, по определенной программе и плану.

Прежде чем начать наблюдать за тем, что и как делают дети, необходимо установить цель наблюдения, ответить на вопросы о том, ради чего оно осуществляется и какие результаты, в конечном счете, должно будет дать. Затем необходимо составить программу наблюдения, разработать план, рассчитанный на то, чтобы привести исследователя к желаемой цели. Для того чтобы получить результаты, необходимые для обобщения, наблюдение должно вестись более или менее регулярно. Дети растут очень быстро, их психология и поведение меняются на глазах, и достаточно, например, пропустить в младенчестве всего лишь один месяц, а в раннем детстве — два или три месяца, чтобы получить ощутимый пробел в истории индивидуального развития ребенка.

Как установить родительский контроль на телефон андроид! Слежка за детьми на карте!

Интервалы, с которыми должно проводиться наблюдение за детьми, зависят от их возраста.

— от рождения до двух-трех месяцев наблюдение за ребенком желательно проводить ежедневно;

-в возрасте от двух-трех месяцев до одного года — еженедельно;

— в раннем детстве, от года до трех лет, — ежемесячно;

-в дошкольном детстве, от трех до шести-семи лет, — как минимум один раз в полгода;

— в младшем школьном возрасте — раз в год и т.д.

Чем более ранний возраст мы берем, тем меньше должен быть интервал времени между очередными наблюдениями (имеются в виду научные наблюдения, сопровождаемые ведением систематических записей, анализом и обобщением результатов наблюдения). Вести наблюдение за детьми, с одной стороны, проще, чем за взрослыми, так как ребенок под наблюдением обычно более естествен, не играет специальных социальных ролей, свойственных взрослым. С другой стороны, дети, особенно дошкольники, обладают повышенной отвлекаемостью и недостаточно устойчивым вниманием, часто отвлекаются от выполняемого дела. Поэтому в исследовательской работе с детьми рекомендуется иногда применять скрытое наблюдение, рассчитанное на то, чтобы во время наблюдения ребенок не видел взрослого, наблюдающего за ним.

Наблюдение предполагает целенаправленное восприятие и фиксацию психологических фактов. Любое наблюдение имеет четко поставленную цель. Перед наблюдением составляют схему, которая в дальнейшем поможет правильно интерпретировать данные.

Наблюдение позволяет увидеть естественные проявления ребенка. Не зная о том, что выступает объектом изучения, малыш ведет себя свободно, расковано. Это позволяет получить объективные результаты. В процессе наблюдения, у исследователя складывается целостное представление о личности ребенка. Объективность наблюдения достигается при соблюдении трех условий:

А) ребенок не знает, что он является объектом изучения

Б) наблюдение проводиться не т случая к случаю, а систематически

Как отслеживать местоположение детей по телефону БЕСПЛАТНО? [ GPS ] Ставим App Локатор и Google Maps

В) правильная позиция исследователя.

Объективность наблюдения во многом зависит от умения правильно зафиксировать психологические факты в протоколе. Такая фотографическая запись, по определению М.Я.Басова, подробно описывает мимические, пантомимические выражения, эмоции. Позволяет дословно, без изменений передать речь ребенка в прямой форме, отмечает паузы, интонацию, силу голоса, темп, указывает, к кому речь обращена.

Различают несколько видов наблюдения: полное и частичное, включенное и не включенное. Полное предполагает исследование всех психических проявлений, частичное — одного из них, например речи или игры. Наблюдение зависит от позиций наблюдателя, который может быть включен в группу детей и взаимодействуют с ними, одновременно наблюдая, или находится вне детской деятельности.

В то же время наблюдение, по определению В.Н.Дружинина не только непосредственный, но и пассивный метод изучения.

Исследователь занимает выжидательную позицию и не создает специальных условий, кроме тех, которые возникают сам в жизнедеятельности малыша. Поэтому психический факт, который интересует воспитателя, может не выявиться без соответствующей ситуации. К тому же возникают трудности при проверке данных наблюдения, потому что в каждый следующий момент складывается новая ситуация, не тождественная предыдущей.

Таким образом, наблюдение:

— позволяет увидеть естественные проявления ребенка, что дает возможность получить объективные результаты

— не требует создания определенных условий

— в процессе наблюдения у исследователя складывается целостное представление о личности ребенка.

Но в то же время метод наблюдения имеет отрицательную сторону- метод очень пассивный, поэтому психические факты, которые интересуют воспитателя, могут не выявиться без соответствующей ситуации.

Источник: infopedia.su

Как наблюдать за ребёнком, чтобы действительно что-то увидеть

Наблюдение — основа всех естественных наук. А ещё его можно использовать, чтобы получить честную информацию о ребёнке. Узнать, что с ним происходит в каждый момент жизни. Увидеть, какие навыки он уже освоил, и что ему особенно интересно. Благодаря наблюдению маме проще подбирать занятия и помогать осваивать новые навыки своевременно и в наиболее благоприятных условиях.

В статье поделимся техникой наблюдения за ребёнком и расскажем, как не допустить ошибок.

Когда начинать наблюдение и в чём его главная ценность

Наблюдение важно в любом возрасте. Малыши до 3 лет только учатся говорить, поэтому мы не можем получить от них полноценную обратную связь. И после 3 лет дети во многом действуют неосознанно — не могут понять себя и рассказать нам о своих мотивах и потребностях.

Наблюдая, мы можем разобраться, что на самом деле происходит с ребёнком. Почему он плачет, что радует и расстраивает его. Что для него интересно, что сложно, а что легко. Как он справляется с трудностями и находит решения для новых задач. Чему только учится, а что готов делать сам.

В Монтессори-педагогике мы часто говорим о наблюдении, ведь на нём основана вся методика. С правильной техникой наблюдения за ребёнком мы можем понять его, увидеть возрастные потребности, и главное — разглядеть его возможности.

Мини-курс о бережном воспитании «Без наказаний»

Научимся устанавливать правила и границы без криков и скандалов

Техника наблюдения за ребёнком

Мама зачастую проводит с ребёнком целый день, но как постоянный участник событий пропускает много удивительного. Стоит только немного отстраниться и понаблюдать как бы со стороны, можно открыть для себя много удивительного и нового.

С чего начать. Выделите на наблюдение 15 минут в день. Возьмите бумагу и ручку (или планшет), примите удобное положение в стороне от ребёнка и записывайте, что видите.

7 правил наблюдения:

- Быть сконцентрированным на наблюдении. Быть мыслями здесь и сейчас: например, не думать, что бы приготовить на ужин или как решить другой насущный вопрос.

- Контролировать эмоции. Малыши часто делают что-то очаровательное, что может вызвать ваш смех. Постарайтесь сдержаться, так как он может отвлечь ребёнка.

- Вести себя тихо и стараться не встречаться с ребёнком глазами. Если встретились, то дайте сдержанную обратную связь — улыбнитесь или кивните. Это, конечно, может стать для малыша призывом бросить своё занятие и подойти к вам. Если так произошло, можно сказать: «Ты можешь поиграть, а сейчас я занята — я пишу».

- Записывать только то, что вы действительно видите, а не то, что думаете. Например: «13:42 — пошёл в книжный уголок, взял книгу про гусеницу, перелистывает страницы, на каждой задерживается по 2-3 секунды, что-то бормочет. 13:58 — поставил книгу на место, пошёл к полке с игрушками».

- Не интерпретировать увиденное сразу. Не пытайтесь делать выводы о происходящем в моменте. После того как запишете увиденное и перестанете наблюдать, можно начать расшифровывать, осмыслять и думать.

- Уважать ребёнка. Важно с уважением относиться к любой деятельности ребёнка, даже если абсолютно непонятен её смысл и цели. Прерывать деятельность стоит только в случае, если она становится опасной для малыша, других людей или предметов.

- Сдерживать свой импульс помочь. В нас заложен инстинкт помогать ребёнку. И особенно сложно быть объективным и сдерживать импульс помочь, когда вы наблюдаете именно за своим малышом. Но помогая ему без реальной на то необходимости, вы лишаете его возможности научиться чему-то новому и сделать открытие. Кроме того, когда ребёнок ощущает ваше присутствие, вовлечённость и готовность в каждую минуту прийти на помощь, он уже не действует свободно. Так теряется весь смысл наблюдения.

Попробуйте понаблюдать за малышом хотя бы раз, и вы сможете обнаружить много удивительных особенностей и навыков, о которых даже не подозревали.

Возможно, вам будет полезен бесплатный чек-лист «За чем мы можем наблюдать». Его можно использовать, чтобы не упустить важные аспекты развития ребёнка.

А ещё у нас есть бот «Потребности → Возможности» с разбором разных ситуаций из повседневной жизни детей.

Как понять, что вы наблюдаете правильно

Вы верно применяете технику наблюдения, если: ⠀

1. Видите наблюдаемое. Записываете не личные суждения, а только факты. В итоге по вашему описанию можно понять, что именно делал ребёнок.

«Ребёнок устал листать книгу, закапризничал и со злости начал её рвать».

«Ребёнок пролистал три страницы и начал рвать четвёртую».

2. Наблюдение даёт вам актуальную информацию о ребёнке. Сегодня он уже не такой, как был вчера, и вы это видите. Одно и то же действие для ребёнка в разное время может удовлетворять разные потребности: сегодня он скидывает со стола предметы, чтобы познать особенности материала, из которого они созданы; а завтра — для привлечения внимания мамы. Вдумчивое наблюдение помогает определить подлинную причину.

3. Наблюдение даёт вам обратную связь. Наблюдая за малышом, вы можете сделать выводы и о себе, своих эмоциях, установках и т. д.

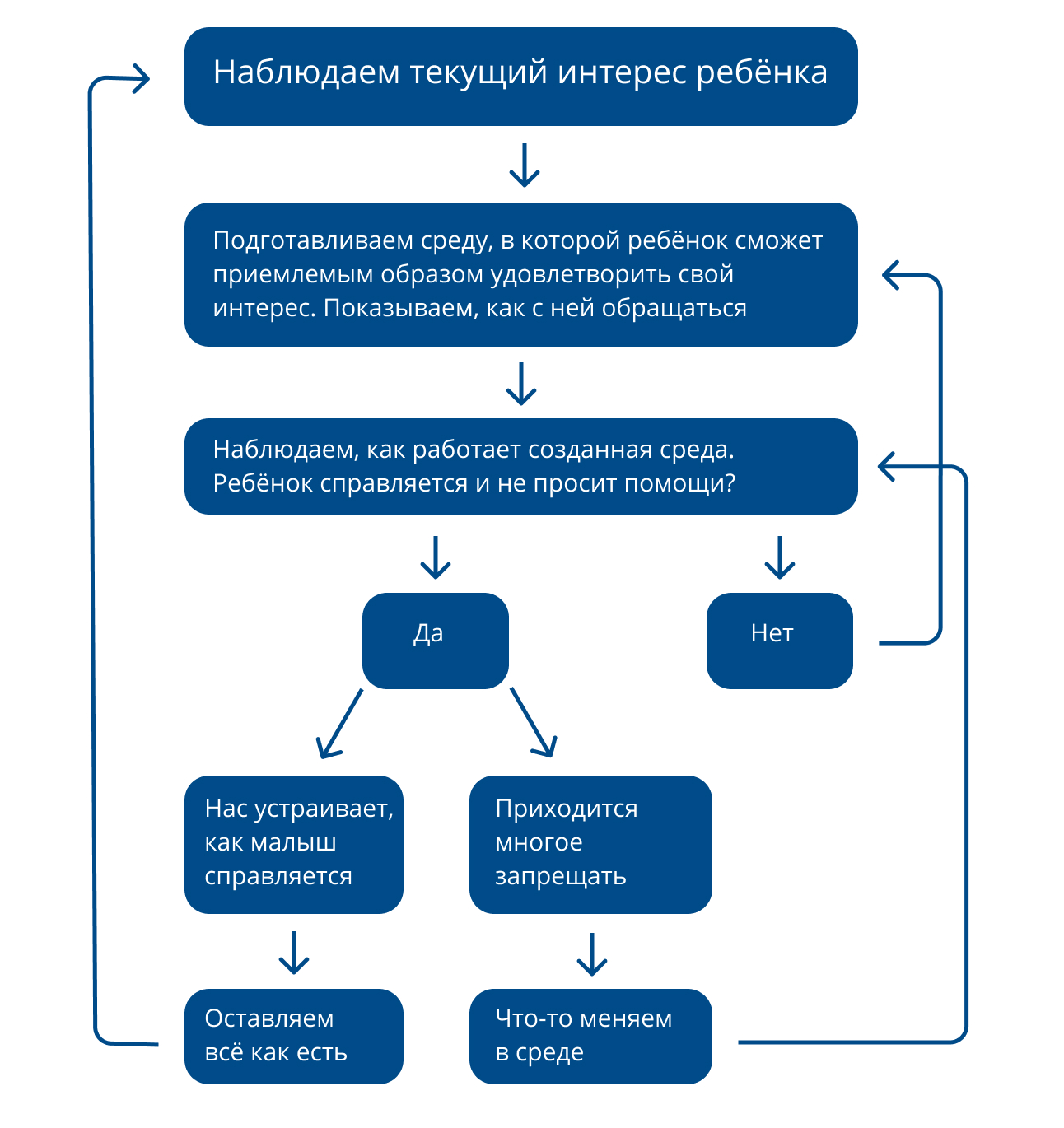

4. У вас работает цикл:

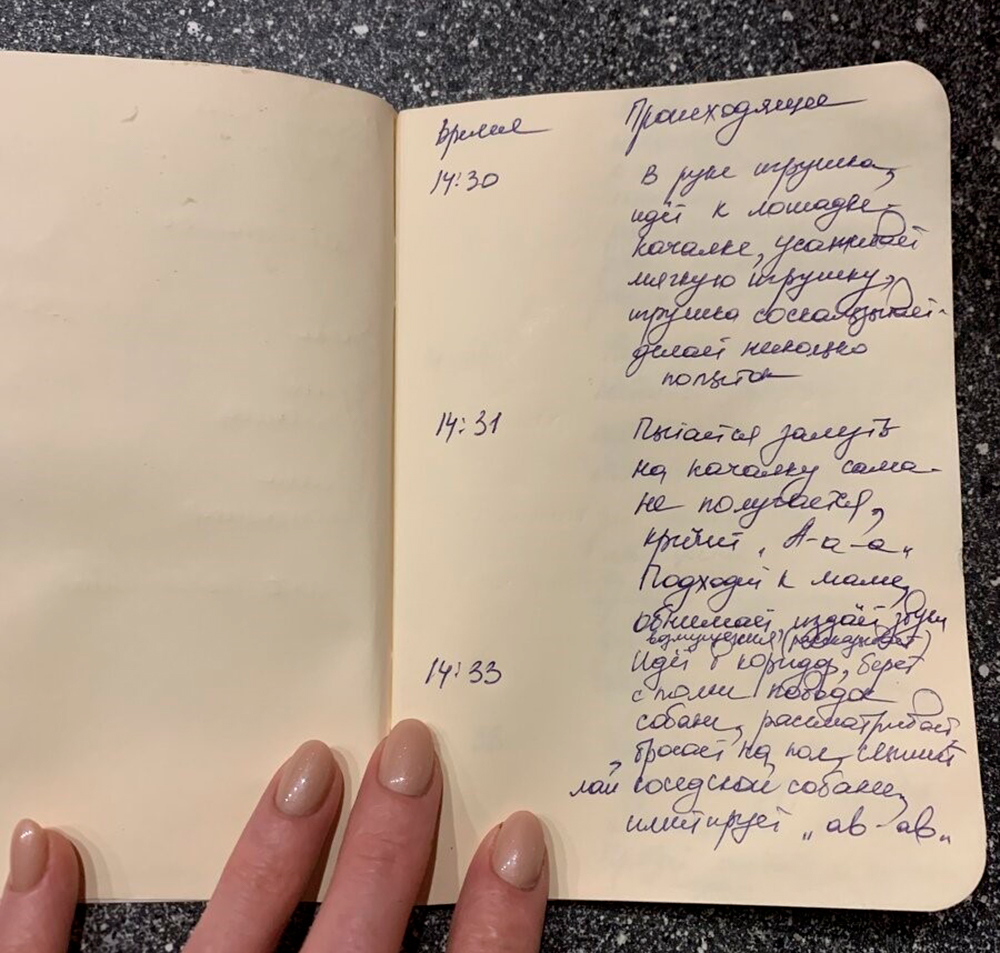

Пример наблюдения и интерпретации результатов

Ребёнок: Настасья, 1 год 2 месяца

Время наблюдения: с 14:30 до 14:50

Место наблюдения: гостиная и коридор

14:30 В руке мягкая игрушка, идёт к лошадке-качалке, усаживает мягкую игрушку, та соскальзывает, малышка повторяет действие несколько раз.

14:31 Пытается сама залезть на качалку — не получается, смотрит на маму-наблюдателя, требовательно зовёт на подмогу: «А-а-а». Когда мама не подходит, идёт к ней, обнимает, начинает на своём языке бормотать с нотками возмущения.

14:33 Уходит в коридор, берёт в руки поводок собаки, вертит в руках, бросает на пол, слышит лай соседской собаки за дверью, имитирует: «Ав-ав».

14:35 Возвращается в комнату, видит на полу лист с наклейками. Поднимает и разглядывает, имитируя звуки животных на картинке. Пробует отклеить одну наклейку, случайно рвёт лист, далее продолжает рвать намеренно.

14:37 Подходит к маме, пытается забрать ручку, которой мама делает заметки, выражает звуками недовольство, когда не получается забрать (мама встаёт и отходит). Садится на диван, начинает кусать себя за палец на ноге и морщится с недовольным лицом. Бросает подушку с дивана на пол, говорит: «Бух», «Па» (упала).

14:39 Слезает с дивана, ходит по комнате, видит книгу, садится и начинает листать. Пробует листать с разных сторон.

14:40 Слышит лай собаки, отвлекается, говорит «Ав-ав». Возвращается к книге, даёт маме в руки: «А-а» (почитай). Мама не читает — малышка оставляет книгу. Идёт к стулу, берёт свой поильник, начинает пить, потом кусает силиконовый носик. Возвращается к маме, просит грудь, ест, потом прижимаемся губами к груди, издаёт звук «пр-р» — нравится звуковой эффект, повторяет несколько раз.

14:44 Идёт к собаке, начинает играть — забирать мяч, в процессе имитирует смех: «Кхи-кхи-кхи».

14:45 Забрать мяч не удаётся, отходит от собаки, бродит по комнате, повторяет: «Пр-р-р», лепет, пробует разные звуки, повторяет: «Да-да-да». Подходит к миске собаки, начинает бросать сухой корм по одной штучке в чашку с водой, вылавливает, разглядывает и трогает. Опять бросает в воду, достаёт, засовывает в рот, выплёвывает и кладёт в воду. Встаёт на ноги и пытается поднять чашку, вода разливается. Мама идёт устранять потоп и прекращает наблюдение.

Выводы из наблюдения:

- Имитирует и повторяет звуки, сопровождает свои действия и просьбы речью → Значит, нужно больше общаться, читать и петь песенки, предлагать занятия на звукоподражание

- Много двигается: залезает и слезает с дивана, осваивает лошадку-качалку, кусает себя за пальцы ног → Нужно дать больше возможностей для разных движений на детских площадках или установить детский спортивный комплекс дома

- Изучает разные текстуры на ощупь и на зубок → Дать в доступ побольше предметов из разных материалов

- Совершает «налёты» на место кормления собаки и производит там определённые действия → Попробовать воссоздать ту же деятельность за столом на кухне: дать возможность накладывать, перекладывать, пробовать, смешивать с водой, фруктовым пюре или кусочками фруктов шарики из отрубей

- Рвёт наклейки → Дать в доступ мягкие листы бумаги, которые можно рвать

- Пробует поднимать чашку с водой → Организовать игры с ёмкостями и водой в ванной

Коротко о главном

- Наблюдение — инструмент, который помогает родителям лучше понять потребности развития своего ребёнка.

- Во время наблюдения следует сконцентрироваться на процессе и не отвлекаться на мысли о других делах.

- Наблюдая за ребёнком, нужно записывать то, что мы видим, а не то, что думаем на этот счёт.

- После наблюдения делаем выводы и изменяем среду под потребности ребёнка.

Фото Ольги Горевой

Мини-курсы для родителей от 299 руб.

Рекомендации, разборы ситуаций и проверенные практики от экспертов

Источник: mchildren.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕБЕНКОМ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Данное задание является индивидуальным для каждого студента-практиканта.

Для его выполнения каждый студент наблюдает за конкретным ребенком группы/ класса, к которой/ому он прикреплен.

В бланке индивидуального задания конкретизируется детская деятельность, в ходе которой осуществляется наблюдение за ребенком (игровая, коммуникативная, двигательная, бытовая, трудовая, продуктивная, др.).

Студентом-практикантом самостоятельно разрабатывается детализированная схема (программа) наблюдения за конкретным видом деятельности ребенка, которая утверждается руководителем практики.

Наблюдение за ребенком осуществляется в течение различных режимных моментов в течение всей практики. Результаты наблюдения фиксируются в тетради.

Целесообразно обращать внимание на все внешние проявления ребенка и фиксировать их в тетради. Это поможет в дальнейшем выявить индивидуальные особенности ребенка.

В ходе анализа особенностей деятельности ребенка важно определить специфические особенности ребенка, обусловленные определенным нарушением развития.

Составьте аналитическую справку по результатам наблюдения, в которой будет дана подробная картина всех проявлений ребенка, характеризующих конкретную его деятельность.

В конце справки пропишите выводы по результатам наблюдения за конкретной (написать деятельность) деятельностью ребенка. Данные выводы лягут в основу отчета по индивидуальному заданию.

Ниже перечислен ряд параметров наблюдения за ребенком и анализа его деятельности. Их можно взять за основу, но при этом самостоятельно расширить область наблюдаемых проявлений ребенка и отразить это в схеме (программе) наблюдения.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТЕЙ

Продуктивные виды деятельности (рисование, конструирование, аппликация, лепка, ручной труд) – по Белобрыкиной О.А.:

– преобладающие изображения; характеристика изображений;

– степень концентрации внимания на деятельности;

– самостоятельность, активность, инициативность;

– наличие интереса к результату.

Игровая деятельность (Белобрыкина О.А.):

– виды предпочитаемых игр (лингвистические, подвижные, музыкальные, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивно-строительные);

– сюжетное и тематическое разнообразие;

– атрибутизация (реальные предметы, игрушки, предметы-заместители);

– формы организации (совместно-групповая, индивидуальная, малая группа);

– стабильность игровых объединений (устойчивость или ситуативность состава играющих);

– длительность (длительные, кратковременные);

Наблюдение за поведением ребенка в ситуации специально организованной игровой деятельности (Белобрыкина О.А.)

Организация: ребенка приглашают в «игровую комнату» и предлагают поиграть с заранее подготовленным набором предметов и игрушек.

Оборудование: на столе разложены разнообразные атрибуты (игрушки, спичечные коробки, палочки, строительный материал, элементы костюмов, лото, материал для изобразительной деятельности, детские книжки и т.п.), часть из которых хорошо знакома ребенку, а часть представлена впервые.

Наблюдение и анализ проводится на основе следующих показателей:

1. Проявление интереса к игровым материалам и степень его устойчивости.

2. Содержание деятельности (игра, манипуляция и т.п.).

3. Направленность деятельности (индивидуальная или стремление привлечь взрослого в партнеры).

4. Общительность ребенка (замкнутость или потребность в деловых, личностных контактах).

5. Количество и характер задаваемых вопросов (познавательные, коммуникативные).

6. Поведение ребенка в процессе деятельности (самостоятельность, инициативность, активность, пассивность, тревожность, недоверие, доброжелательность).

7. Предпочитаемая атрибутика.

8. Длительность деятельности.

Игровая деятельность (Л. Денякина):

– умение ориентироваться в игровой задаче;

– умение строить по чертежу;

– умение отражать реальные факты или события знаний о профессии взрослых;

– умение в процессе игры регулировать свои желания;

– умение анализировать, обобщать, рассуждать, делать выводы, умозаключения;

– проявление творчества в создании игры (выбор тем);

– умение ставить перед собой цель, находить средства для ее осуществления, преодолевать трудности.

– проявление чувства ответственности за выполнение порученной ему роли.

Коммуникация (Белобрыкина О.А.):

– эмоциональная насыщенность (наличие доброжелательности или негативных тенденций);

– компетентность (умение слушать, действовать совместно, договариваться и пр.);

– выразительность (разнообразие средств общения: слово, жесты, мимика, пластика);

– статусность (лидер, отвергнутый, пренебрегаемый, др.);

– направленность (с кем предпочитают чаще вступать в контакт – со взрослыми или сверстниками);

– длительность и стабильность коммуникативных контактов;

– инициативность (кто инициатор общения – ребенок или взрослый).

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru