В первые несколько лет XX века крайне обострилась внутриполитическая обстановка в Российской империи. Пережитки крепостнического строя тормозили развитие отношений в деревне, где сохранялось помещичье землевладение. В стране практически полностью отсутствовали политические свободы. Нарастал кризис и в области национальных отношений.

Стремительное развитие капитализма усиливало эксплуатацию рабочих, которые все чаще заявляли о своих правах, устраивая стачки и забастовки. Одной из причин первой русской революции было поражение царской России в войне с Японией.

Либерально настроенные политические круги в 1904 году выдвинули предложение о введении в стране конституции, которая ограничила бы власть самодержавия. Царь ответил на это категорическим отказом. Последней каплей стал расстрел царскими войсками мирного шествия 9 января 1905 года. Демонстранты собирались подать Николаю II петицию, в которой содержались требования осуществить в России демократические перемены. Однако над демонстрантами была учинена жестокая расправа, которая всколыхнула страну и стала одной из причин революционных выступлений.

История России. ХХ век. Лекция 4. Пётр Столыпин. Последний герой самодержавия. Реформы | History Lab

Февраль 1917 года: буржуазная революция

Революция 1905-1907 годов закончилась провалом и не разрешила классовых, экономических и политических противоречий. Революционное движение пошло на спад, в России наступило время реакции и политических репрессий. Но проблемы оставались и требовали решения. В 1914 году Россия вступила в империалистическую войну, которая показала полную неспособность царского режима выполнять военные задачи.

К началу 1917 года обстановка предельно накалилась. По всей стране прекращали свою работу предприятия, в результате чего царская армия испытывала недостаток в вооружении и продовольствии. Наступил коллапс транспортной системы, железные дороги фактически не справлялись с перевозками. Социал-демократы и другие левые силы стремились в этой обстановке использовать недовольство народа, направив его на борьбу с самодержавием.

В условиях падения авторитета царской власти проявились антивоенные настроения масс. К этому добавилось критическое положение крестьянства и рабочего класса, которые несли на своих плечах неисчислимые тяготы войны. События второй русской революции произошли очень стремительно. Они начались с ряда забастовок и всеобщей политической стачки, прошедшей под лозунгом свержения самодержавия.

Результатом Февральской революции стало отречение Николая II от власти. Страна вступила в полосу демократических преобразований.

Октябрь 1917 года

После успеха Февральской революции в стране фактически наступило двоевластие. Органом народной власти стали Советы, а диктатуру буржуазии осуществляло Временное правительство. Буржуазные круги выступали за продолжение империалистической войны и всячески откладывали решение столь актуального для крестьян земельного вопроса. Экономическое положение России продолжало оставаться критическим. Ожидания народных масс не оправдались.

Революции 1917 года за 10 минут

Создались объективные предпосылки для перерастания буржуазной революции в пролетарскую, которая привела бы к власти пролетариат в союзе с крестьянством.

В начале июля 1917 года произошли крупные волнения, участники которых требовали смещения Временного правительства и безусловной передачи всей власти Советам. По указу правительства выступления народа были подавлены силой. В стране начались аресты большевиков, была восстановлена смертная казнь. Фактически двоевластие закончилось победой буржуазного Временного правительства.

Партия большевиков, ушедшая в подполье, развернула активную агитацию и пропаганду, призывая массы к свержению контрреволюционного Временного правительства и установлению власти трудящихся. Будущая социалистическая революция была подготовлена по всем правилам военного искусства. Именно тщательная подготовка вооруженного восстания позволила большевикам сравнительно легко взять власть и сместить Временное правительство, которое к концу октября 1917 года было уже не в силах контролировать ситуацию.

Столыпенская аграрная реформа 1906-1911 гг

Первая русская революция показала, что крестьянство не является надежной опорой монархии. Правительством была провозглашена программа реформ, в основе которой лежало стремление укрепить крестьянство как основную опору самодержавия, без разрушения помещичьего землевладения. В истории эта программа получила название Столыпинской аграрной реформой.

Реформе предшествовал манифест 3 ноября 1905 г. об отмене выкупных платежей с 1 января 1906 г. наполовину, а с 1 января 1907 г.- полностью (по положениям реформы 1861 г. с этого момента земля переходила в собственность крестьян). 9 ноября 1906 г., не дожидаясь созыва II Думы, Столыпин царским указом провел отмену закона 1893 г. о неприкосновенности общины.

По указу крестьяне получали право выхода из общины с закреплением в личную собственность причитающейся им части общинной земли. Для поощрения выхода из общины указ предусматривал льготы: излишки сверх нормы душевого надела можно было получить по выкупным ценам 1861 г., если же в данной общине переделы не производились в течение 24 лет, то бесплатно. Крестьянин имел право требовать выделения всех угодий к «одному месту» в виде хутора или отруба. Для выдела из общины требовалось согласие сельского схода; если в течение 30 дней сход согласия не давал, то выдел производился распоряжением земского начальника. Проведение указа было возложено на специальные губернские и уездные землеустроительные комиссии. Указ 9 ноября 1906 г. преследовал решение двух задач:

1. создать в деревне крепкие крестьянские хозяйства на собственной земле, которые могли бы стать опорой царизма;

2. добиться подъема сельского хозяйства.

В 1906-1907 гг. указами царя некоторая часть государственных и удельных земель была передана Крестьянскому банку для продажи крестьянам с целью ослабления земельной нужды. Кроме того, Крестьянский банк приобретал земли у помещиков и продавал крестьянам, поощряя путем предоставления льгот (ссуда на 55,5 года под небольшие проценты) создание отрубного и хуторского хозяйств.

Одним из компонентов новой аграрной политики было массовое переселение крестьян на восточные окраины страны. Закон 6 июля 337 1904 г. предоставлял крестьянам возможность переселения, но дли этого следовало пройти сложную процедуру получения разрешения на переселение.

9 марта 1906 г. Николай II утвердил положение Совета министров «О порядке применения закона 1904 г.», вводив-шее свободу переселения. 29 мая 1911 г. был издан закон о землеустройстве, который должен был форсировать разрушение общины.

По этому закону землеустройство могло проводиться независимо от того, укреплена или нет надельная земля в собственность: селение, в котором проведено землеустройство, объявлялось перешедшим к наследственному участковому владению. Аграрная реформа была рассчитана по меньшей мере на 20 лет.

В 1905 г. в Европейской России насчитывалось 12,3 млн. крестьянских хозяйств и 130 тыс. помещичьих имений; в общине находилось 9,5 млн. крестьянских хозяйств, или 77%. С 1906 по 1916 г. вышло из общины 2,5 млн. крестьянских хозяйств; свободными хозяевами стали, таким образом, 43% крестьян.

Среди выделившихся преобладали крайние группы — беднейшие крестьяне, которые продавали землю, переселялись в город или на окраины страны, и зажиточные крестьяне (кулаки). В большинстве случаев выдел из общины не сопровождался переходом не только к хутор-скому, но и к отрубному хозяйству.

За 1907-1916 гг. на отруба и хутора перешли соответственно 6,5% и 2,9% выделившихся, остальные не порывали связей с общиной. К концу 1916 г. помещики потеряли около 10 млн. десятин земли, которая в основном перешла к зажиточным крестьянам. После 1906 г. заметно возросло количество переселенцев, среди которых преобладали беднейшие крестьяне.

Число крестьян, переселившихся в 1906-1914 гг. из центральных районов страны за Урал, составило 3,1 млн. человек. Из них обратно вернулось почти 0,5 млн. Новоселы освоили в Сибири и Туркестане более 30 млн. десятин земли, но примерно ‘/4 переселенцев не получила собственных участков и была вынуждена арендовать землю у местных крестьян. В целом за счет переселения на окраины не удалось решить проблему малоземелья в центральных районах: в среднем в Сибири оставалось около 300 тыс. поселенцев в год, а естественный прирост крестьянского населения Европейской России составлял примерно 2 млн. человек в год.

4)

Монархические партии.

Наиболее крупные и известные — «Союз русского народа» (1905 г., лидеры: А. И. Дубровин, Н. Е. Марков) и «Союз Михаила Архангела» (1907 г., лидер — В. М. Пуришкевич).

Социальный состав был очень пестрым, в основном преобладали представители мелкой буржуазии — лавочники, ремесленники, кустари, извозчики и т. д., но среди монархистов встречались и дворяне, крестьяне, рабочие. Максимальная численность — 100 тыс. человек в 1907г., однако фиксированного членства не было. Программные цели: сохранение самодержавия, борьба с революцией.

В качестве методов их достижения допускали насилие и террор, погромы. Обвиняли во всех бедах инородцев, и прежде всего евреев, выдвигали крайне националистические, антисемитские лозунги: «Россия для русских», «Бей жидов — спасай Россию». В этих лозунгах — сущность этих партий, опиравшихся на низменные инстинкты толпы.

Большое влияние монархические партии имели в III и отчасти в IV Государственной думе. К 1917 г. они фактически распались на более мелкие политические образования, после Февраля 1917 г. прекратили существование.

Либеральные партии.

Их можно разделить на два крыла — умеренно-консервативное и либерально-демократическое.

Умеренно-консервативное кры-л о возглавляла партия октябристов («Союз 17 октября»). Она образовалась в ноябре 1905 г., названа в честь Манифеста 17 октября. Лидер — А. И. Гучков. Социальный состав: крупные предприниматели, интеллигенция.

Максимальная численность — 60 тыс. человек в 1907 г. Программные цели: дальнейшее развитие политических свобод, дарованных Манифестом 17 октября, идеал — ограниченная конституционная монархия. Методы борьбы — только парламентские. Выступали за свободу предпринимательства, отказ от мелочной опеки со стороны государства, против введения 8-часового рабочего дня.

Поддержали столыпинскую аграрную реформу. Особым влиянием партия пользовалась в III Думе. После 1917 г. прекратила существование.

Другие партии: Торгово-промышленная (братья Рябушинские), Прогрессивная экономическая партия.

Самой крупной партией либерально-демократического крыла были кадеты (Конституционно-демократическая партия, или Партия народной свободы). Лидер —П. Н. Милюков. Партия образовалась в октябре 1905 г. на основе объединения «Союза освобождения» и левого крыла «Союза земцев-конституционалистов». Социальный состав: интеллигенция.

Максимальная численность — 100 тыс. в 1907 г. Программные цели: установление конституционного строя, введение демократических свобод — слова, совести, собраний, равенство перед законом и т. д., наделение крестьян землей за счет отчуждения за плату частновладельческих земель, отмена выкупных платежей, введение 8-часового рабочего дня, свобода стачек, союзов, собраний, культурная автономия всех народов России. Методы борьбы — парламентские, допускали гражданское неповиновение.

Особым влиянием кадеты пользовались в I и II Государственной думе, затем их влияние несколько упало, численность партии снизилась. Вновь активизировались в IV Думе: инициаторы создания «Прогрессивного блока». В марте — апреле 1917 г. — партия власти. Кадетская партия прекратила существование в начале 1920-х гг.

Другие партии: Прогрессивная партия, Партия демократических реформ.

Социалистические партии. Их объединяло негативное отношение к капиталистическому строю. Идеал — общество без эксплуатации человека человеком, т. е. социализм. Выступали за радикальные преобразования социального и политического строя — свержение самодержавия и установление демократической республики. Расходились в путях и методах достижения целей.

Наиболее крупные и влиятельные — Партия социалистов-революционеров (эсеры) и РСДРП (социал-демократы).

Социалистические партии также можно разделить на два крыла — умеренное и радикальное.

Умеренное крыло представляли меньшевики и энесы.

Создание РСДРП было провозглашено на I съезде партии в 1898 г. В 1903 г. на II съезде произошел раскол на большевиков и меньшевиков. Лидеры меньшевиков: Г. В. Плеханов, Ф. И. Дан, Л. Мартов. Социальный состав: интеллигенция, рабочие. По численности почти всегда превосходили большевиков (так, в 1907 г. насчитывалось порядка 100 тыс. меньшевиков и 50—60 тыс. большевиков).

Программные цели: расходились с большевиками по поводу перспектив построения социализма в России — считали, что в России нет для этого экономических предпосылок и необходим длительный путь капиталистического развития, поэтому во время революции 1905—1907 гг. выступали за союз с буржуазными партиями, против самостоятельной роли социал-демократов. Методы борьбы: сочетание легальных и нелегальных с преобладанием первых. Партия прекратила существовать к середине 1920-х гг.

Партия эсеров образовалась в 1901 г. на основе народнических кружков. Народные социалисты <энесы)выделились из нее в 1905 г. Лидер — А. В. Пешехонов. В отличие от эсеров не признавали террор, упор делали на легальные методы борьбы. Наибольшим влиянием пользовались в I и II Государственной думе, где их программу взяли на вооружение крестьянские депутаты — трудовики.

Радикальное крыло социалистов было представлено эсерами и большевиками.

Лидерами партии эсеров были В. М. Чернов и М. А. Спиридонова. Социальный состав: интеллигенция, крестьяне, рабочие. Максимальная численность — 60 тыс. в 1905 г. и до 500 тыс. в 1917 г. Программные цели: считали себя выразителями интересов крестьян, поэтому основной упор делали на аграрную программу (так называемая социализация земли). Методы борьбы — насильственные, прежде всего индивидуальный террор, как у народников.

Большевики название получили из-за того, что сторонники В. И. Ленина получили большинство голосов на выборах в руководящие органы партии на II съезде. Лидер — В. И. Ленин. Социальный состав: интеллигенция, рабочие. Программные цели: программа-минимум —

буржуазно-демократическая революция и свержение царизма, установление демократической республики, программа-максимум — социалистическая революция и установление диктатуры пролетариата. Считали, что, хотя в России и нет экономических предпосылок для перехода к социализму, их можно искусственно создать.

Для этого социал-демократы должны выступить как самостоятельная сила, захватить власть и, установив диктатуру пролетариата, провести «сверху» необходимые преобразования. Этим объясняется их бойкот выборов в I Думу, отказ от поддержки буржуазных партий. Выступали за 8-часовой рабочий день, рабочий контроль и т. д. Методы борьбы — насильственные, вооруженное восстание. С октября 1917 г. — партия власти.

Вывод: в России в начале XX в. существовал широкий спектр политических партий. Особенностью является то, что их деятельность всячески тормозилась самодержавным политическим режимом. Это предопределило оппозиционный характер большинства партий, слабость политического центра, тенденцию к все большей поляризации и радикализации общественно-политических сил.

Источник: poisk-ru.ru

Реформы Столыпина

Почти все свои главные реформы Столыпин сумел провести не через обсуждение в Государственной думе, зная, что вносимые им проекты одобрения там не получат.

Будучи большим патриотом и убежденным монархистом, Столыпин считал, что для блага России необходимо довести до конца реформы императора Александра II. Поэтому он решил ликвидировать в первую очередь революционное движение, а затем уничтожить те причины, которые ему способствовали. Как и Витте, Столыпин считал главным злом общину, являющуюся причиной бедности крестьян. Только благодаря исключительной энергии, Столыпину удалось в 1906 году провести разработанный им знаменитый «закон 9-го ноября», дававший крестьянам право выхода из общины. Занимаясь проведением своей реформы, Столыпин также способствовал массовому добровольному переселению крестьян на свободные земли в Сибири и Туркестане.

Крестьянская реформа Столыпина была принята с радостью большинством крестьян, но встретила оппозицию в Думе. Это замедлило ее проведение в жизнь, так как необходимые денежные кредиты зависели от Думы. С началом же Первой войны в 1914 году проведение реформ остановилось, так как много крестьян было сразу призвано в армию. Таким образом реформа не была доведена до конца и не смогла в 1917 году приостановить нараставшие революционные события.

политические соображения аграрной реформы: без крестьянства никакая революция в России была невозможна. Программа реформ, в основе которой лежало стремление укрепить крестьянство как основную опору самодержавия, без разрушения помещичьего землевладения, несколько изменив аграрную политику правительства.

Аграрная реформа была рассчитана по меньшей мере на 20 лет, В задачу переселенческого управления, как это уже было сказано, входило разрешение насущного вопроса перенаселенности центральных губерний России. Основными районами переселения были Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток и Северный Кавказ.

Правительство всячески поощряло заселение данных регионов: были устранены все препятствия и создан серьезный стимул для переселения в осваиваемые районы страны. Кредиты, отпускаемые переселенца Проезд был бесплатным, специальные по конструкции, “столыпинские” вагоны, позволяли везти с собой скот и имущество. м, увеличились в четыре раза по сравнению с периодом 1900 1904 гг. Крестьянин также получал помощь в виде семян, скота, инвентаря, все это можно было использовать только в хозяйстве: продать все это в Сибири было некому. В связке “государство крестьянин” исключался перекупщик торговец.

После 1906 г. заметно возросло количество переселенцев, среди которых преобладали беднейшие крестьяне. В целом за счет переселения на окраины не удалось решить проблему малоземелья в центральных районах. Столыпинская реформа способствовала дальнейшей специализации земледелия и росту его интенсификации, о чем свидетельствовало увеличение спроса на сельскохозяйственные машины.

С 1909 г. наблюдается устойчивый рост товарности сельскохозяйственного производства.

Однако напряжение в деревне сохранялось. Многие крестьяне, в основном бедняки и середняки, разорились. Из-за плохой организации переселенческого дела рос поток «обратных» переселенцев. Вернувшись на родину, они уже не получали ни двора, ни земли. Кроме того, крестьяне не считали реформу справедливой, поскольку она не затронула помещичьего землевладения.

Реформа реализовалась в то время, когда в стране царила обстановка расстрелов, виселиц, прямого насилия властей. Столыпин создал прецедент: право власти карать без объяснений.

Столыпин утвердил и право власти вмешиваться в сугубо экономические отношения. Право государства на насилие в экономике впервые продемонстрировано в общероссийском масштабе именно Столыпиным в ходе его реформ. В конечном итоге властям не удалось ни разрушить общину, ни создать устойчивый и достаточно массовый слой крестьян-собственников. Так что можно творить об общей неудаче столыпинской аграрной реформы. К положительным итогам аграрной реформы можно отнести:

— из общины выделилось до четверти хозяйств, усилилось расслоение деревни, сельская верхушка давала до половины рыночного хлеба,

— из Европейской России переселилось 3 млн. хозяйств,

— 4 млн. десятин общинных земель были вовлечены в рыночный оборот,

— стоимость с/х орудий увеличилась с 59 до 83 руб. на один двор,

— потребление суперфосфатных удобрений выросло с 8 до 20 млн. пудов,

— за 1890-1913 гг. доход на душу сельского населения вырос с 22 до 33 руб. в год,

Отрицательные итоги реформы:

— от 70% до 90% вышедших из общины крестьян так или иначе сохранили связи с общиной, основную массу крестьян составляли трудовые хозяйства общинников,

— вернулось назад в Центральную Россию 0,5 млн.

переселенцев,

— на крестьянский двор приходилось 2-4 десятины, при норме 7-8 десятин,

— основное с/х орудие — соха (8 млн. штук), 58% хозяйств не имели плугов,

— минеральные удобрения применялись на 2% посевных площадей,

— в 1911-1912 гг. страну поразил голод, охвативший 30 млн. человек.

Во-первых, Столыпин начал свои реформы с большим опозданием (не в 1861 году, а только в 1906). Во-вторых, переход от натурального типа экономики к рыночному в условиях административно — командной системы возможен, прежде всего, на основе активной деятельности государства. При этом особую роль должна сыграть финансово-кредитная деятельность государства. Крах столыпинской реформы не означал, что она не имела серьезного значения. Она была крупным шагом по капиталистическому пути, способствовала в определенной мере росту применения машин, удобрений, увеличению товарности сельского хозяйства.

Помимо аграрных реформ Столыпин разрабатывал очень интересные законопроекты в политической, социальной и культурной областях. Именно он от имени правительства внес на рассмотрение III Государственной думы законопроект о страховании рабочих по инвалидности, старости, болезни и от несчастных случаев, об оказании медицинской помощи рабочим за счет предприятий, ограничении длительности рабочего дня для малолетних и подростков. Он вносил также на рассмотрение Николая II проект по разрешению еврейского вопроса. Мало кому известно то, что Столыпин был инициатором введения всеобщего бесплатного начального образования в России.

Столыпин стремился повысить образовательный и культурный уровень государственных чиновников и именно с этой целью предлагал увеличить зарплату учителям, служащим почт, железных дорог, священникам, чиновникам госаппарата.

Петр Аркадьевич участвовал также в разработке документов по политической реформе. Он предложил бессословную систему местного управления, по которой выборы в земстве должны были проводиться не по сословным куриям, а по имущественным, причем имущественный ценз должен был быть снижен в десять раз. Это значительно расширило бы число избирателей, за счет зажиточных крестьян. Столыпин планировал во главе уезда ставить не предводителя дворянства, а правительственного чиновника. Предложенная им реформа органов местного самоуправления вызвала резкую критику со стороны дворян.

В разработке национальной политики Столыпин придерживался принципа «не утеснения, не угнетения нерусских народностей, а охранения прав коренного русского населения», который на деле часто оказывался приоритетом интересов русских вне зависимости от места их жительства. Столыпиным был предложен законопроект о введении земств в шести западных губерниях (Минской, Витебской, Могилевской, Киевской, Волынской, Подольской), в соответствии с которым земства должны были стать национально-русскими посредством выборов через национальные курии.

Последние в его жизни проекты реформ были связаны с укреплением финансов за счет увеличения прямых и особенно косвенных налогов, повышения акциза на спиртные напитки, введения прогрессивного налога и налога с оборота. Впервые Столыпин поставил вопрос о реформировании промышленности — иностранные займы предполагалось использовать только на исследование недр земли, строительство железных дорог и особенно дорог с твердым покрытием. Предусматривалось создание семи новых министерств.

2. Реформа образования

В рамках школьной реформы, утвержденной законом от 3 мая 1908 г., предполагалось ввести обязательное начальное бесплатное обучение для детей с 8 до 12 лет. С 1908 по 1914 г. бюджет народного образования удалось увеличить втрое, было открыто 50 тыс. новых школ. Заметим, что Столыпин ставил третьим условием модернизации страны (помимо аграрной реформы и развития промышленности) достижение всеобщей грамотности в объеме обязательной для всех четырехлетней начальной школы. Еще, будучи предводителем дворянства в Ковно, он писал по этому поводу, что только грамотность поможет распространению сельскохозяйственных знаний, без которых не может появиться класс настоящих фермеров. Подводя итог школьной реформе, скажем, что для нее действительно не хватило времени: для реализации плана всеобщего начального обучения такими темпами, как в 1908 1914 гг., требовалось еще не менее 20 лет.

3. Земства

Столыпин высоко оценивал роль земств и поэтому намечал распространить земские учреждения на многие губернии, где они не действовали по целому ряду причин, и подвести под них фундамент в виде волостного земства на смену отживших свой век волостных сходов. Столыпин совершил серьезную ошибку в вопросе об учреждении земств в западных губерниях(1911 г.), в результате чего он лишился поддержки октябристов.

Дело в том, что западные губернии экономически продолжали зависеть от польской шляхты. Дабы улучшить в них положение белорусского и русского населения, составлявшего большинство, Столыпин решил учредить там земскую форму правления. Дума охотно поддержала его, однако Государственный совет занял противоположную позицию классовые чувства солидарности со шляхтой оказались сильнее национальных. Столыпин обратился к Николаю II с просьбой прервать работу обеих палат на три дня, чтобы за это время правительство срочно приняло новый закон.

Заседания Думы были приостановлены и закон принят. Однако данная процедура явно противоречила законному порядку принятия законов, что продемонстрировало пренебрежение государственной власти к своим собственным учреждениям. Это привело к расколу между правительством и даже самыми умеренными либералами. Столыпин потерял поддержку Николая II, которому явно претило иметь столь активного министра, обвиненного крайне правыми противниками в желании “экспроприировать всех помещиков вообще” с помощью аграрной реформы.

4. Судебная реформа

Следует кратко упомянуть также преобразования в сфере судебной власти. Суть их сводилась к тому, что, в соответствии с замыслом Столыпина, в самых общих чертах, местный суд, искаженный реакционными реформами императора Александра III, должен был вернуться к своему первоначальному облику.

5. Реформа в сфере промышленности: решение рабочего вопроса

наконец осталось затронуть рабочий вопрос. Он так же как и крестьянский, достался Столыпину в наследство от революции 1905-1907 гг. Интересно отметить, что до этого не только царизм, но и буржуазия отрицала его существование. По мнению А. Я. Авреха это непризнание было равнозначно признанию несостоятельной политики опоры на крестьянскую общину. Революция развеяла все сомнения.

Была создана специальная комиссия по рабочему вопросу. Можно выделить несколько этапов разработки законопроектов. Первый связан с деятельностью вышеупомянутой комиссии под председательством Коковцова, тогдашнего министра финансов. Ее деятельность сразу породила открытый конфликт с буржуазией: она не желала идти на даже сугубо экономические уступки рабочим и обвиняла правительство в том, что оно хочет решить рабочий вопрос за счет заводчиков и фабрикантов.

Программа, выработанная комиссией, во главе которой стоял В.К.Коковцов, уже целиком исходила из посылки, что в России рабочий вопрос носит такой же характер, как и на Западе, и, следовательно, решать его надо так же как, например, решил Бисмарк в Германии. В соответствии с этим была разработана программа, сводившаяся к четырем основным пунктам:

1. Обязательная организация больничных касс на базе совместных взносов и хозяев и рабочих;

2. Создание на фабриках и заводах смешанных органов из представителей администрации и рабочих;

3. Сокращение рабочего дня с 11.5 часа до 10, ограничение законом количества сверхурочных работ;

4. Пересмотр статей закона, карающих забастовки и досрочные расторжения договора о найме.

В записке «Петербургского общества для содействия улучшению и развитию фабрично-заводской промышленности» от 12 мая возражения против проекта о сокращении рабочего дня до 10 часов сводились к двум основным доводам:

— сам факт государственного вмешательства в нормировку рабочего времени неприемлем;

— сокращение приведет к тому, что русская промышленность «будет устранена навсегда от какой-либо роли в международном соревновании». Общее же заключение записки сводилось к ряду требований, в том числе таких:

a) «признавая в принципе излишней законодательную нормировку рабочего времени, сохранить нормы его продолжительности, установленные законом 1897 года /т.е. 11.5 часовой день/ ввиду того, что таковые существуют»;

б) сохранить сверхурочные работы с таким расчетом, чтоб общее число обязательных и необязательных рабочих часов не превышало 75 часов в неделю.

В конечном итоге, комиссия Коковцова прекратила существование. Тем не менее, не смотря на провал, определенный итог был достигнут. Он состоял в том, что царизм под влиянием революции твердо взял курс, так же как и в аграрной политике, на буржуазную политику в рабочем вопросе, отказавшись от чисто полицейского способа его разрешения.

Общей платформой правительства и промышленников было признание права рабочих на стачку и свои профессиональные организации. Рабочий вопрос в буржуазном разрешении наряду с аграрным стал одним из краеугольных камней третьеиюньского курса, одним из проявлений третьеиюньского курса царизма, столыпинского бонопартизма с той разницей, что в одном случае лавирование шло между помещиками и крестьянством, а во втором между буржуазией и пролетариатом. Дальнейшее развитие рабочего вопроса в “верхах” и Думе доказало это со всей очевидностью.

Следующим этапом в решении рабочего вопроса было Особое совещание(1906 1907 гг.). Это уже была целиком эра Столыпина. На повестку сессии были вынесены 10 законопроектов, сводившихся к нескольким пунктам: страхование болезней, несчастных случае, инвалидности; сберегательные кассы обеспечения; правила найма рабочих; рабочее время; меры поощрения строительства здоровых и дешевых жилищ; и т.п. Важно отметить, что без внимания остался вопрос о рабочих организациях считалось, что “Временные правила” о союзах на время решают проблему. На основе этих правил в годы столыпинского правления были закрыты сотни профорганизаций и еще сотням отказано в регистрации.

Остальные вопросы обсуждались, но встретили сильнейшее сопротивление со стороны промышленников, т.е. крупной буржуазии. К примеру, Нобель утверждал, что “если нам не будет предоставлено право некоторого противодействия влиянию массы, то мы пропали. ”

С передачей в июне 1908 г. законопроектов в Думу наступил их последний этап превращения в законы. Он стал самым длинным. Сопротивление было не только со стороны промышленников, но и слева: трудовики и социал-демократы выступили с критикой страховых законопроектов с подлинно демократических позиций.

Страховые законопроекты стали в конечном итоге одной из причин, обострившей отношения между правыми и октябристами, помещиками и буржуазией. Можно сказать, что столыпинская рабочая политика провалилась. Ответом на нее со стороны рабочего класса был новый революционный подъем.

6. Решение национального вопроса

Особой проблемой для правительства в эти годы был национальный вопрос. 57% населения России были нерусского происхождения, и они подвергались всякого рода дискриминации со стороны русских чиновников. В этих отношениях Россия не только притесняла те или иные народы, но и сталкивала их между собой.

Многие под давлением русскоязычного населения эмигрировали в ближайшие страны Запада, там нанимались на работу. Заметную часть эмигрантов составили люди, которые целью своей жизни ставили борьбу с царизмом. К решению этого вопроса Петр Аркадьевич подходил особенно бережно, считал его для России вопросом особой государственной важности.

Суть его национальной политики состояла в том, чтобы объединять, а не разъединять народы. Он предусматривал создание министерства национальностей, которое должно было изучать культурную, религиозную, социальную жизнь каждой нации и создавать условия для того, чтобы все нации имели равные права и были верны России.

В обязанности министерства должна была также входить задача не забывать о внешних и внутренних врагах России, которые всячески стремились к ее расчленению. Столыпин совершил все же ряд ошибок, поставивших его реформы под угрозу провала. Первой ошибкой Столыпина было отсутствие продуманной политики в отношении рабочих.

Как показал опыт Пруссии, для удачного проведения консервативной политики необходимо было сочетать жесткие репрессии по отношению к революционным партиям с одновременными усилиями в области социального обеспечения рабочих. В России же, несмотря на общий экономический подъем, за все эти годы не только жизненный уровень рабочих нисколько не повысился, но и социальное законодательство делало свои первые шаги.

Закон 1906 г. о десятичасовом рабочем дне почти не применялся, также как и закон 1903 г. о страховании рабочих, получивших увечья на предприятии. Разрешенные профсоюзы находились под бдительным контролем полиции и не пользовались доверием среди рабочих. Между тем количество рабочих постоянно и заметно росло. Новое поколение оказалось весьма благосклонным к восприятию социалистических идей. Очевидно, Столыпин не отдавал себе отчета в значении рабочего вопроса, который с новой силой встал в 1912 г.

Второй ошибкой Столыпина стало то, что он не предвидел последствий интенсивной русификации нерусских народов. Столыпин не скрывал своих националистических убеждений; однажды на заседании Думы он резко ответил польскому депутату, что почитает за «высшее счастье быть подданным России».

Он открыто проводил националистскую великорусскую политику и, естественно, восстановил против себя и царского режима все национальные меньшинства. Столыпин совершил ошибку и в вопросе об учреждении земств в западных губерниях (1911 г.), в результате чего он лишился поддержки октябристов. Дело в том, что западные губернии экономически продолжали зависеть от польской шляхты.

Дабы укрепить в них положение белорусского и русского населения, составлявших большинство, Столыпин решил учредить там земскую форму правления. Дума охотно его поддержала, однако государственный совет занял обратную позицию — классовые чувства солидарности со шляхтой оказались сильнее национальных. Столыпин обратился с просьбой к Николаю II прервать работу обеих палат на три дня, чтобы за это время правительство срочно приняло новый закон. Заседания Думы были приостановлены и закон принят. Однако данная процедура, продемонстрировавшая пренебрежение государственной власти к собственным учреждениям, привела к расколу между правительством и даже самыми умеренными либералами.

Источник: studopedia.org

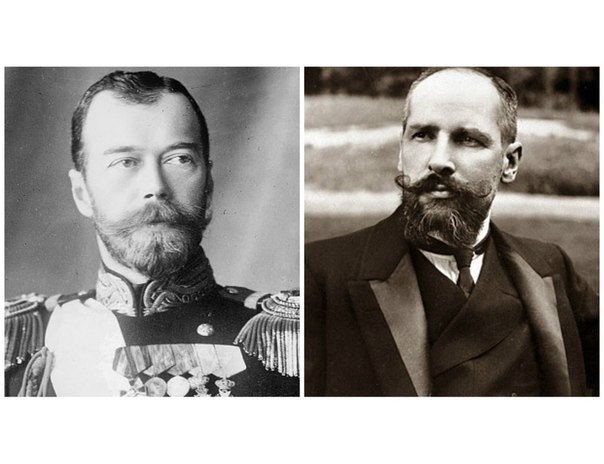

Император Николай II и Столыпин

Крестьянскую реформу начала ХХ в. принято называть «Столыпинской». Однако это название весьма тенденциозно и несправедливо приписывает одному П.А. Столыпину авторство реформы. Никому в голову не приходит называть реформы Петра Великого, Екатерины II или Александра II реформами А.Д. Меншикова, Г.А. Потёмкина или Д.А. Милютина.

Существуют исторические понятия: «Петровские преобразования», «Екатерининский век», «Великие реформы Александра II». Но как только речь заходит об эпохе последнего русского Императора Николая II, почему-то оперируют терминами: «реформа Витте» или «Столыпинская реформа». Сам П.А. Столыпин 6 марта 1907 г., выступая в Государственной думе, заявил, что задача правительства «сохранить те заветы, те устои, те начала, которые были положены в основу реформ Императора Николая II».

С.В. Куликов верно отмечает: «Анализ личного участия Царя в осуществлении аграрной реформы позволяет утверждать, что при ее подготовке и проведении Николай II воплощал собственные планы.

Царь фактически явился инициатором аграрной реформы, приступив к ее постепенной реализации сразу же после воцарения, задолго до усиления оппозиционного и революционного движения и независимо от них. Так называемая “столыпинская аграрная реформа” 1906—1911 гг., предпосылки которой были заложены намного ранее, являлась лишь одним из этапов аграрной реформы Николая II, продолжавшего и в 1906—1911 гг. давать руководящие указания по этому предмету. Император имел все основания считать аграрную реформу собственным детищем». И.Л. Солоневич считал, что Аграрную реформу «правильнее было бы называть Николаевской реформой».

Ещё будучи Наследником, Николай II хорошо понимал необходимость осуществления аграрной реформы и считал интересы крестьян «первенствующими». Вступив на престол, Император Николай II не раз публично свидетельствовал о приоритетности для него аграрной реформы. Государь помнил наставления Н.Х.

Бунге, полагавшего, что «для урегулирования крестьянского землевладения не надо никакого коренного преобразования, необходимо лишь облегчить условия для образования частной собственности». Бунге советовал проводить аграрную реформу, избегая резких скачков. Эти заветы своего наставника, Государь хорошо запомнил и положил в основание крестьянской реформы.

Однако «Бунговской» от этого эта реформа не стала. 2 апреля 1902 г. боевик партии эсеров, недоучившийся студент Киевского университета, выгнанный оттуда за «политику», С.В. Балмашёв, убил министра внутренних дел Д.С. Сипягина, который сыграл выдающуюся роль в подготовке аграрной реформы, много сделав для выяснения нужд сельского хозяйства. Однако и «Сипягинскими» великие преобразования на селе называть не стали.

Ещё 24 ноября 1895 г. Император Николай II утвердил новый устав Крестьянского банка, предоставивший ему право покупки помещичьей земли за свой счет и перепродажи ее крестьянам. Законом 2 июня 1900 г. было разрешено продавать крестьянам земли должников Дворянского банка.

На губернаторских отчетах за 1902 г. Николай II указывал на то, что «необходимо поставить деятельность Крестьянского банка в ближайшую и теснейшую связь с землеустроительной политикой», и требовал «ускорить пересмотр Положения о Крестьянском банке совместно Министерствами внутренних дел и финансов». 12, 27 августа и 19 сентября 1906 г. были изданы указы о передаче Крестьянскому банку казённых и удельных земель сельскохозяйственного пользования для продажи на льготных условиях крестьянам, нуждающимся в земле. По воспоминаниям А.А. Вырубовой: «Государь от души радовался, когда слышал, как крестьяне богатеют и носят свои сбережения в Крестьянский банк».

В сентябре 1901 г. Император Николай II говорил французскому президенту Э. Лубе «о необходимости земельной реформы», заверяя его, что «давно думает об этом». Таким образом, заключает С.В. Куликов, Николай II уже в 1901 г. намечал реформу, проведенную через 5 лет.

Важнейшую роль в успехе реформы, по убеждению Государя, играло переселенческое движение крестьян из центральных районов в Сибирь. На губернаторском отчете за 1894 г. Николай II написал по поводу организации переселения крестьян: «Невозможно оставлять такое государственное дело в заведовании какого-то маленького отделения Земского отдела!!».

В 1896 г. по инициативе Николая II было создано Переселенческое управление, а 6 июня 1904 г. Государь утвердил Временные правила о добровольном переселении крестьян и мещан в Сибирь и на Дальний Восток. Переселение, ненадолго прерванное Русско-японской войной, было продолжено ещё большими темпами. Николай II указывал, что «с окончанием войны, нужно двинуть переселенческое дело». 10 марта 1906 г. Николай II повелел создать для переселенцев «особо льготные условия».

Император Николай II придавал крестьянской реформе первостепенное значение. 31 октября 1905 г. он писал: «Правильное и постепенное устройство крестьян на земле обеспечит России действительное спокойствие внутри на много десятков лет». Однако Царь разумно опасался, что несвоевременный радикализм в государственных преобразованиях может расшатать духовные основы русского общества, оторвать людей от родной почвы и тем самым только ускорить наступление революции. В разгар реформы, 19 февраля 1911 г. в рескрипте на имя П.А. Столыпина Николай II указывал: «Я поставил себе целью завершение предуказанной еще в 1861 г. задачи — создать в лице русского крестьянина не только свободного, но и хозяйственно сильного собственника».

Император Николай II, отвергая принцип принудительного отчуждения частновладельческих земель, в то же время сознавал необходимость серьёзных мер для расширения площади крестьянского благосостояния. П.А. Столыпин считал, что главным тормозом развития сельского хозяйства является общинное землевладение.

Он предлагал предоставить крестьянам возможность выхода из общины и перехода к личной земельной собственности. Следует сказать, что необходимость ликвидации общин и вовлечение надельных земель в свободный режимный оборот высказывались задолго до Столыпина. В частности, это предлагал сделать в 1903—1904 гг. С.Ю. Витте.

Но Государь относился весьма осторожно к резким действиям в вопросах сельского хозяйства.

5 октября 1906 г. Император Николай II издал важный, но мало оцененный обществом указ, который предоставлял всем российским подданным независимо от их происхождения одинаковые в отношении государственной службы права. Так, завершилось освобождение крестьян, провозглашённое Царём-Освободителем 19 февраля 1861 г. Отныне они могли свободно менять место жительства, избирать род занятий, поступать на государственную службу, не спрашивая на это разрешения «мира».

Начало Аграрной реформы положил Высочайший указ Сенату от 9 ноября 1906 г., первый пункт, которого гласил: «Каждый домохозяин, владеющий наделенной землёю на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собою в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли». Таким образом, указ позволял крестьянину выходить из общины с принадлежащим ему земельным наделом.

Император Николай II нашел в П.А. Столыпине твердого, мужественного и умного помощника, который ставил во главу угла не свои личные амбиции, а интересы Царя и России. Императора Николая II и П.А. Столыпина связала большая личная симпатия — явление крайне редкое в истории последнего царствования. П.А.

Столыпин был единственным министром, которого Николай II так долго оставлял в своей должности. Однако фигуру П.А.

Столыпина нельзя отделять от исторического контекста начала ХХ в. Нельзя забывать, что он всю свою жизнь находился на службе у Императора Николая II, был незаурядным, талантливым администратором, выдающимся государственным чиновником, но не самостоятельным государственным деятелем. Свои решения Столыпин должен был согласовывать с Государем, а чаще – просто выполнять его указания.

П.А. Столыпин это делал всегда, или почти всегда, талантливо, добросовестно и точно. Николай II, жалуя Столыпину чин статс-секретаря, написал: «В лице Вашем Я нашёл выдающегося исполнителя Моих предначертаний». Это хорошо понимал и сам Столыпин: «Я, прежде всего, верноподданный моего Государя и исполнитель его предначертаний и приказаний».

Творческая смычка Царя и его министра особенно проявилась во время их совместной работы по проведению в жизнь Аграрной реформы. А.П. Столыпин, сын Петра Аркадьевича, писал: «Летом 1906 г. в Петергофском дворце, когда подготовлялась аграрная реформа, Царь работал с моим отцом целые ночи напролет. Вникал во все подробности, давал свои суждения, был неутомим».

В январе 1909 г. в Санкт-Петербурге открылся съезд непременных членов губернских присутствий для обсуждения вопросов, касающихся крестьянского землеустройства. 28 января все его участники были представлены Государю в Александровском дворце. Член пензенского губернского присутствия, впоследствии заведующий переселенческим делом в Акмолинской области, А.В.

Цеклинский вспоминал: «Государь подходил к каждому из нас. Сенатор А.И. Лыкошин докладывал цифровые данные по каждой губернии. Мы их дополняли и разъясняли. Его Величество выказал исключительную осведомленность в состоянии работы по губерниям и к некоторым из непременных членов обращался со специальными вопросами, подтверждающими эту осведомленность.

Дело землеустройства Его Величеству было очень близко, он прекрасно знал природу и условия крестьянского землевладения по губерниям, знал и интересовался земельными ресурсами государства».

По распоряжению Императора Николая II П.А. Столыпин в сентябре 1910 г. инспектировал Сибирь. Глава Совета министров был поражен успехами преобразований, стремительным ростом, как переселенцев, так и новых населенных пунктов, крестьянских хозяйств. Темпы роста посевных в Сибири были выше, чем в таких крупнейших странах — экспортерах хлеба, как США, Аргентина и Канада.

Рост посевных привел к подъему сельского хозяйства в Сибири. Так, в 1909—1913 гг. одна только Томская губерния вывозила пшеницы больше, чем Воронежская, Тамбовская, Тульская, Рязанская и Орловская вместе взятые. Благодаря реформе большое развитие получила сибирская кооперация, особенно успешно развивались маслоартели.

Они имели специально построенные помещения, дорогое оборудование, квалифицированных специалистов. Заводы, поставлявшие масло в столицы, в том числе к Императорскому столу и за рубеж. Сибирь заняла одно из первых мест среди стран — экспортеров сливочного масла.

По возвращении П.А. Столыпина из поездки Николай II писал ему 22 сентября из гессенского Фридберга: «Петр Аркадьевич. С удовольствием узнал о благополучном возвращении Вашем из интересной поездки по Сибири. Буду ожидать письменного доклада Вашего по поводу виденного Вами и с предложениями относительно дальнейших мер по переселению.

Прочное землеустройство крестьян внутри России и такое же устроительство переселенцев в Сибирь — вот два краеугольных вопроса, над которыми правительство должно неустанно работать. Не следует, разумеется, забывать и о других нуждах — о школах, путях сообщения и пр., но те два должны проводиться в первую голову». В конце 1909 г. он поручил известному миссионеру протоиерею Иоанну Восторгову совершить поездку по восьми переселенческим епархиям (включая Владивостокскую) для определения порядка открытия новых приходов и школ, строительства церквей и школьных зданий в переселенческих районах. По возвращении отца Иоанна он был принят Государем, который поддержал его замысел учредить Братство Воскресения Христова для удовлетворения религиозных нужд русского населения на окраинах.

26 сентября Столыпин спешил поделиться с Государем своими впечатлениями о поездке: «Сибирь растет сказочно: в безводных степях, которые два года тому назад признавались негодными для заселения, в несколько последних месяцев выросли не только поселки, но почти города. И прорывающийся из России в Сибирь смешанный поток богатых и бедных, сильных и слабых, зарегистрированных и самовольных переселенцев — в общем, чудный и сильный колонизационный элемент. Прибавлю элемент крепко монархический, с правильным, чисто русским миросозерцанием. “Мы верим в Бога, верим в Государя: дайте нам церковь, дайте нам школу”, — вот общий крик переселенцев. В каждом селе нас встречали многолетием Вашему Величеству, везде просили передать Царю-Батюшке о любви народной».

К 1 января 1916 г. из общины вышло 2 млн. домохозяев. Им принадлежало 14,1 млн. дес. земли. 469 тыс. домохозяев, живших в общинах, получили удостоверительные акты на 2,8 млн десятин, 1,3 млн домохозяев перешли к хуторскому и отрубному владению (12,7 млн дес.). Французский экономист Э. Тэри писал в 1914 г.: «Аграрная реформа, начатая в 1906 году, охватывала к концу 1912 года огромную площадь в 20 млн. десятин, или 22 млн. гектаров, и на этих 20 млн. десятин насчитывается ныне более 1 млн. отдельных, не зависящих друг от друга хозяйств. Возрастание государственной мощи России создается тремя факторами экономического порядка: 1) приростом коренного населения, 2) увеличением промышленной и сельскохозяйственной продукции, 3) средствами, которыми государство может влиять на народное образование и национальную оборону».

Аграрная реформа 1906 г. сильно способствовала развитию демографии. В период с 1902 по 1912 г. население Российской Империи возросло на 22,7 %, и этот прирост был более значительным, чем за предыдущие десять лет (1892–1902 гг.), когда он составлял 15,4 %. Тот же Э. Тэри, говоря об Аграрной реформе 1906 г., утверждал: «импульс ныне дан такой силы, что не остается никаких сомнений в полном успехе реформы».

Источник: rusnasledie.info