С нового, 1992 года стартовала реализация программы перехода России к рыночной экономике под руководством правительства, во главе которого стоял Борис Ельцин (совмещал эту должность с президентской до июня 1992 г.), а главное, заместителя президента по вопросам экономической политики (затем первого заместителя и исполняющего обязанности председателя правительства) Егора Гайдара. В декабре 1992 года Гайдар под огнём критики был отправлен в отставку и заменён на Виктора Черномырдина. Но основа экономической системы, созданной им в 1992 году, сохранилась до наших дней.

Экономическое и идейное обоснование реформ

Экономический кризис в СССР начался в конце 1980-х годов. Тогда же в качестве способа выхода из кризиса стали предлагаться проекты перевода советской экономики на капиталистические рельсы. Это предусматривало не только отказ от государственного плана выпуска продукции и переход к рыночному ценообразованию, но и приватизацию многих предприятий государственного сектора. Стагнация в госсекторе в начале 1990-х годов стала очевидной, хотя до сих пор нет однозначного мнения о ее причинах: были они чисто экономическими или же еще и политическими.

Гайдар | Как его реформы изменили Россию @Max_Katz

Возможности для частного предпринимательства появились ещё при М.С. Горбачёве. Некоторые связывают экономические трудности последних лет существования СССР как раз с тем, что государственные предприятия начали продавать свою продукцию через частный сектор, который, ничего не производя, стал получать спекулятивную прибыль. Инфляция в последние два года правления Горбачёва заметно выросла, жизненный уровень большинства населения упал. Тогда же появились первые легальные советские миллионеры.[С-BLOCK]

Реформы Гайдара в целом продолжили ту линию, которая вырисовалась еще при Горбачёве, только они отличались радикальностью и проходили в ускоренном темпе. В обществе и в политических кругах тогда шла дискуссия о том, как провести явно назревшие преобразования.

Наиболее известной программой (альтернативной гайдаровской) по переходу к капитализму были знаменитые «500 дней», подготовленные коллективом экономистов под руководством академика Станислава Шаталина и Григория Явлинского и предложенные ещё руководству СССР при Горбачёве в 1990 году. Этот проект был поддержан председателем Совета Министров СССР Николаем Рыжковым и утвержден в сентябре 1990 года. Однако к его внедрению так и не приступили по политическим мотивам. Помимо того, что «500 дней» предусматривали реализацию в масштабе всего Советского Союза, у последнего руководства СССР явно отсутствовала политическая воля к претворению в жизнь непривычных планов. Ельцин с августа 1991 года взял курс на выход Российской Федерации из состава СССР, и к проекту «500 дней» больше не возвращались.

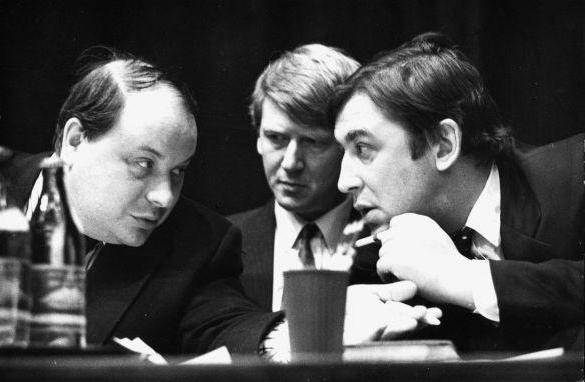

Ельцину, любившему решительные действия, явно импонировала готовность Гайдара провести масштабную экономическую модернизацию, не останавливаясь ни перед чем. До назначения в правительство Егор Гайдар заведовал экономическим блоком в ведущих изданиях КПСС – журнале «Коммунист» и газете «Правда».

СПАСИТЕЛЬ ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬ РОССИИ? | Егор Гайдар и его шоковая терапия

У него ещё в 1980-е годы сформировалось критическое отношение к экономическому учению Маркса и деятельности его советских последователей. Но его знакомство с альтернативными экономическими теориями было узким (иным оно не могло быть в советских условиях) и выборочным. В частности, впоследствии оппоненты ставили ему на вид, что он составлял свою программу по рецептам одного американского экономиста – Милтона Фридмана, известного своей монетаристской концепцией, которая к началу 1990-х годов превратилась уже в архаику. Гайдар же продолжал слепо следовать этой теории.

Ключевые реформы и их особенности

Основу преобразований составили: свободное рыночное ценообразование, приватизация госсектора, отмена государственной монополии на внешнюю торговлю и борьба с дефицитом госбюджета путём экономии на социальных расходах. Ключевым моментом стала либерализация цен на товары, объявленная 2 января 1992 года. В результате за один месяц средние розничные цены взлетели на 345%, а годовая инфляция составила 2500%. Розничный товарооборот за год упал вдвое, что наглядно показывало снижение покупательной способности большей части населения.

11 июня 1992 года Верховный Совет РФ принял государственную программу приватизации. Согласно ей, малые предприятия могли быть проданы в частные руки, а большие преобразовывались в акционерные общества открытого типа. Одновременно вводились так называемые ваучеры, которые каждый гражданин РФ мог приобрести у государства за 25 рублей, из расчёта один ваучер на одного человека.

На ваучере была зафиксирована его номинальная стоимость — 10 000 рублей, т.е. та доля федерального имущества, которая приходилась на одного гражданина. Ваучеры были распропагандированы как возможность для каждого гражданина участвовать в приватизации госимущества. На самом же деле эти финансовые документы стали разновидностью акций, свободно обращающихся на фондовом рынке.

Их реальная рыночная стоимость была ничтожной, и большинство граждан просто сбывали их с рук. И сразу же появились спекулянты, которые в огромных количествах стали скупать их у населения. Несколько тысяч ваучеров в одних руках представляли уже собой реальную сумму, за которую можно было купить пакет акций предприятия.

Нововведения Гайдара положили начало формированию крупного частного сектора в экономике России, созданию больших корпораций со смешанным государственно-частным капиталом, резкому социальному расслоению и образованию класса бизнес-олигархов, тесно связанных с государственными органами и госзаказами. Короче, эти реформы заложили фундамент для социально-экономического строя современной России.

Положительные и отрицательные оценки

Ректор РАНХиГС Владимир Мау считает, что в спорах о значении предложенной Гайдаром экономической модели, стороны преимущественно отталкиваются от двух недоказуемых суждений: Гайдар развалил экономику и ограбил народ или экономика была развалена ещё коммунистами до Гайдара, а он построил ее заново. Понятно, что такие дискуссии ни к чему не приведут и прекратятся лишь тогда, когда сама эта экономическая модель по какой-то причине перестанет быть реальностью.

Конкретные претензии к Гайдару касаются происходившего при нём и после него, все 1990-е годы, реального падения производства (на 45% за десятилетие), а также того, что средний класс, который объявлялся основным заинтересованным в реформах, при Гайдаре так и не возник. Наоборот, большинство тех, кто по своим доходам мог быть причислен к этому классу в позднесоветское время и составить его основу в рыночных условиях, за период гайдаровских реформ скатились до разряда пауперов. Историк Ю.П. Бокарёв полагает, что реформа Гайдара имела такие последствия потому, что не учитывала реалий современного постиндустриального общества и не ставила своей задачей переход к нему, а вдохновлялась идеями, почерпнутыми из книг экономистов старой индустриальной эпохи. Бесплатную же приватизацию квартир ставить в заслугу Гайдару нельзя, ввиду того что закон об этом был принят Верховным Советом РФ ещё в июне 1991 года.

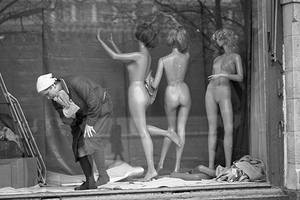

Указ Ельцина от 29 января 1992 года о полной свободе торговли смягчил негативные социальные последствия преобразований Гайдара. Граждане, едва сводившие концы с концами, получили возможность за счет продажи части имущества прокормить себя и семью в те тяжёлые годы.

Источник: dzen.ru

Экономические реформы Гайдара Егора Тимуровича

Егор Гайдар стал членом Правительства 6 ноября 1991 года. Именно эту дату можно считать точкой отсчета экономических реформ в России. Власть поставила перед собой задачу в как можно более быстрый срок избавить страну от коммунистического прошлого. Сделать это без радикальных перемен в экономике, много лет существовавшей в виде планового хозяйства, было нельзя.

Реформы Гайдара послужили рычагом, создавшим в России свободный рынок. Правительство того периода провело либерализацию розничных цен, реорганизовало налоговую систему, создало новую систему внешней торговли. Все эти резкие перемены были скоро были названы «шоковой терапией».

Либерализация цен

28 октября 1991 года, за несколько дней до назначения Егора Гайдара заместителем Председателя Правительства по вопросам экономической политики, президент России Борис Ельцин выступил с программной речью на Съезде народных депутатов РСФСР. Глава государства объявил о необходимости либерализации цен. Именно она была важнейшим признаком классической рыночной экономики. Инициатива президента была принята делегатами съезда практически единогласно.

Начало экономической реформы Гайдара должно было осуществиться в как можно более сжатые сроки. Планировалось, что о либерализации будет объявлено уже 1 декабря. Этому воспротивились союзные республики, которые все еще имели с Россией единую рублевую зону. Реформы Гайдара запомнились соотечественникам по фамилии этого экономиста не просто так. Хотя новые законопроекты перед парламентом защищал Борис Ельцин, пользовавшийся своими президентскими полномочиями, разработка всех проектов лежала на плечах Егора Тимуровича и его команды.

Фактическое начало экономической реформы Гайдара наступило 2 января 1992 года, когда был принят указ президента «О мерах по либерализации цен». Перемены дали о себе знать мгновенно. Государство прекратило регулировать 80 % оптовых цен и 90 % розничных. Федеральная власть временно сохранила за собой контроль только над социально значимыми потребительскими товарами: молоком, хлебом и т. д. Эта оговорка была принята не зря. Экономическая реформа Гайдара осуществлялась в условиях общественной турбулентности, когда население осталось с пустыми руками после кризиса плановой системы и краха советского строя.

Программа Гайдара

Готовя свою программу, правительство исходило из той точки зрения, что у России нет никакого «особенного пути», и ей необходимо перенять все основные черты западных рыночных экономик. До конца 1991 года еще было непонятно, какую повестку изберет российская власть. Свои проекты предлагали разные политики и экономисты: Явлинский, Шаталин, Сабуров, Абалкин и т. д.

В итоге «победила» все-таки программа Гайдара. Она была не только экономической. Реформы должны были посредством строительства рыночных отношений сформировать в стране новую национальную государственность, место которой пустовало после крушения коммунизма. Свои идеи Егор Гайдар изложил в документах “Ближайшие экономические перспективы России” и “Стратегия России в переходный период”. Согласно этим проектам, реформы проводились на основе принципов приватизации, либерализации и финансовой стабилизации.

Команда Гайдара определила три основные проблемы, которые молодое государство унаследовало от Советского Союза. Это были инфляционный, платежный и системный кризисы. Последний из них заключался в том, что органы государственной власти утратили собственную способность регулировать поток ресурсов.

Планировалось в первую очередь реструктурировать и существенно повысить общий уровень, как это в Польше в свое время сделало правительство Раковского. Гайдар считал, что в таком случае в стране на первых порах около полугода будет сохраняться инфляция. Однако от этого проекта пришлось отказаться. Подсчеты показали власти, что еще полгода кризиса страна просто не выдержит.

Поэтому было решено начинать радикальную либерализацию сразу же. Время показало, что ни тот, ни другой путь не сулили экономике ничего хорошего.

Коллапс экономики

Либерализация цен привела к множеству негативных последствий, которые были неизбежны при таком форсированном темпе перемен в экономике. Новый порядок на рынке шел в разрез с монетарной политикой – уже летом 1992 года отечественные предприятия лишились оборотных средств. Весной Центробанк стал выдавать большое количество кредитов промышленности, аграриям, бывшим советским республикам и т. д. Делалось это для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. Однако вместе с тем произошел колоссальный скачок инфляции. За 1992 год она достигла уровня в 2 500 %.

Коллапс произошел по нескольким причинам. В первую очередь катастрофа разразилась из-за того, что до либерализации цен не была проведена замена денег, которая избавила бы страну от устаревших советских рублей. Новая валюта появилась только в 1993 году, когда экономическая реформа Гайдара уже была закончена, а сам он ушел из Правительства.

Гиперинфляция оставила без средств к существованию значительную часть населения России. В середине 90-х доля малообеспеченных граждан составляла 45 %. Обесценились советские вклады населения в Сбербанке, потерявшие свою покупательскую способность. Правительство винило в произошедшем кризисе Верховный Совет, который вынуждал его проводить дополнительную эмиссию валюты.

Выпуск дополнительной денежной массы стал практиковаться еще в последние советские годы, когда государство с ее помощью финансировало внутренние расходы. Когда начались реформы Гайдара, эта система окончательно разрушилась. Бывшие республики СССР расплачивались с российскими предприятиями теми же рублями, что только еще больше нагнетало кризис. Летом 1992 года в качестве контрмеры были созданы специальные безналичные корреспондентские счета, с помощью которых стали вестись расчеты с остальными странами СНГ.

Парламент против Правительства

Экономические радикальные реформы Гайдара с самого начала подвергались жесткой критике народных депутатов. Как известно, 6 апреля они открыли свой VI съезд. К этому времени власть получила достаточно сплоченную оппозицию, основу которой составляли аграрные и промышленные лоббисты, недовольные сокращением государственного финансирования.

На одном из своих заседаний съезд принял постановление, в котором были сформулированы основные претензии к политике Правительства. Реформы Е. Т. Гайдара были названы причиной целого ряда экономических проблем: падения уровня жизни населения, разрушения прежних хозяйственных связей, производственного спада, нехватки денег и т. д. В целом отмечалась неспособность Правительства держать ситуацию в стране под контролем. Депутаты считали, что реформы Гайдара проводились без оглядки на мнение общества и владельцев предприятий. В постановлении делегаты съезда предлагали президенту изменить экономический курс с учетом всех их предложений и оговорок.

В ответ на атаку депутатов Правительство вместе с Гайдаром передало Борису Ельцину заявление о своей отставке. В прилагаемом отчете министры раскритиковали предложения съезда, отмечая, что если власть пойдет этим курсом, то государственные издержки вырастут до отметки выше триллиона рублей, а инфляция достигнет порога в 400 % в месяц.

Отставка не была принята, но Ельцин все-таки пошел на уступки депутатам. Он ввел в Правительство новых людей – так называемых «красных директоров», лоббировавших интересы собственников крупных предприятий, получивших свои должности в советские годы. В этой когорте были Владимир Шумейко, Георгий Хижу и Владимир Черномырдин.

Затем последовали попытки стабилизировать финансовую ситуацию. Для этого Правительство сократило государственные расходы, а также ввело новые налоги. В мае 1992 года инфляция несколько снизилась. Было выполнено еще одно требование Верховного Совета – значительно смягчилась денежная политика. Также Правительство выделило 600 миллиардов рублей на выплату задолженностей перед шахтерами и другими бастующими рабочими крупных предприятий

В июле произошли перестановки в руководстве Центрального банка. Новый глава Виктор Геращенко, уже занимавший эту должность в Советском Союзе, выступал против реформы Е. Гайдара, предполагавшей сокращение расходов. Во второй половине 1992 года объем кредитования ЦБ вырос уже в 3 раза. К октябрю дефицит бюджета сократился на 4 % ВВП по сравнению с августовскими показателями.

Начало приватизации

В июне 1992 года Егор Гайдар стал председателем Правительства. Тем же летом в России началась приватизация. Реформаторы хотели осуществить ее как можно быстрее. В Правительстве считали, что России необходимо появление класса собственников, который стал бы опорой и поддержкой экономической политики государства.

Приватизация предприятий проходила в условиях, когда заводы и фабрики фактически обанкротились. Предприятия продавались за бесценок. Покупки приняли лавинообразный характер. Из-за многочисленных дырок в законодательстве сделки совершались с нарушениями и злоупотреблениями.

Когда реформы Е. Т. Гайдара уже закончились, в середине 90-х в России прошли залоговые аукционы, на которых самые крупные и важные предприятия страны перешли в руки новых собственников по многократно заниженным ценам. В результате этих сделок появился новый класс олигархов, что привело к еще большей социальной пропасти между богатыми и бедными.

Сторонники реформы правительства Гайдара и приватизации считали, что необходимо как можно быстрее отказаться от старой советской системы народного хозяйства с чрезмерной монополизацией и централизацией. Форсированные темпы продаж привели к многочисленным перегибам и ошибкам. Согласно социологическим опросам, около 80 % населения России считает результаты приватизации нелегитимными.

Ваучеры

Для массовой приватизации был введен ваучер – приватизационный чек, который предназначался для обмена на активы в государственных предприятиях. Его передавали в частные руки. Планировалось, что с помощью этого инструмента муниципальные предприятия перейдут в частную собственность.

Всего было напечатано около 146 миллионов ваучеров. Граждане, получившие чек, могли использовать бумагу для подписки на акции целого предприятия или для участия в аукционе. Также бумагу можно было продать. Жители страны не могли участвовать в приватизации напрямую. Им нужно было акционировать свои предприятия или передать ваучеры в чековые инвестиционные фонды (ЧИФ).

Всего было создано более 600 таких организаций.

Практика показала, что приватизационные чеки на деле стали объектами спекуляции. Многие владельцы этих бумаг продавали их коммерсантам с сомнительной репутацией или инвестировали в ЧИФы, надеясь получить значительные дивиденды. В результате такой практики реальная стоимость бумаг быстро падала. В таких условиях население стало стремиться поскорее избавиться от ваучеров. В основном они оседали в руках теневых торговцев, спекулянтов, чиновников и администрации самих предприятий.

Из-за своей поспешности приватизация (название экономической реформы Гайдара) проходила в условиях либерализации цен, когда стоимость ваучерного фонда стала в десятки раз меньше реальной стоимости предприятий. Согласно подсчетам, спекулянты смогли купить 500 крупнейших фабрик и заводов за 7 миллиардов долларов. Однако на самом деле они оценивались в 200 миллиардов долларов.

Это был так называемый «дикий капитализм», который позволил 10 % населения установить контроль над национальным достоянием. Основной доход приносил экспорт газа, нефти и цветных металлов. Предприятия с новыми хозяевами не только не возвращали прибыль российской экономике. Они не шли даже на погашение стремительно возрастающего внешнего долга государства.

Аграрная политика

В 1992 году начало реформ Гайдара ознаменовалось еще и переменами в деревне. Важную роль в аграрной экономике стали играть новые формы хозяйств. Появились закрытые и открытые акционерные общества, кооперативы, а также товарищества с ограниченной ответственностью. Всего они составляли около 2/3 аграрного сектора экономики. Кризис сильно ударил по всем этим новым хозяйствам. Не хватало сельхозтехники, автомашин, минеральных удобрений и т. д.

Правительство приняло программу по ликвидации пережитков советской системы – совхозов и колхозов. В марте 1992 года в России было примерно 60 тысяч индивидуальных хозяйств фермерского типа. К осени их количество увеличилось в пять раз. Однако из-за недостатка техники они все равно не смогли обеспечить страну достаточным количеством урожая. Регресс привел к тому, что к середине 90-х производство упало на 70 % по сравнению с последним советским сезоном. Фермер не смог накормить Россию, а все из-за значительного повышения цен на реагенты, технику и т. д.

Оборонно-промышленный комплекс

В 1992 году государство резко сократило закупки вооружения. В советскую эпоху ВПК стал слишком раздутым. На него тратилась львиная доля бюджета. В условиях экономического кризиса государство просто не смогло обеспечить работой большую часть предприятий, что привело к их банкротству и продаже в третьи руки.

Особенно острой стала проблема с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР). Порядок финансирования этого комплекса был разрушен, из-за чего высококвалифицированные коллективы распались и остались без работы. Именно тогда началась так называемая «утечка мозгов» — эмиграция ученых, инженеров, конструкторов и т. д. Они массово уезжали в западные страны в поисках лучшей доли, пока их предприятия простаивали без дела.

Правительство, реформируя ОПК, допустило несколько серьезных ошибок: не стало приступать к реструктуризации или переводу в резерв заводов. Некоторые специалисты отмечают, что власть поступила неправильно, когда сняла ограничение на импорт потребительских товаров, что оставило предприятия без ниши на рынке.

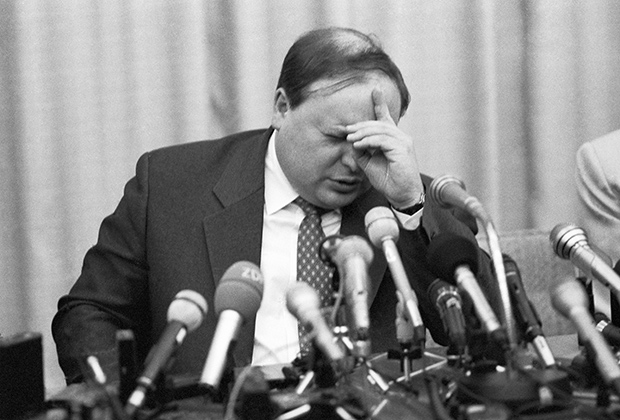

Отставка Гайдара

В декабре 1992 года Егор Гайдар подал в отставку с должности председателя Правительства. Его уход стал компромиссом в отношениях Верховного Совета и президента России. Предполагалось, что договоренность позволит безболезненно провести референдум о новой конституции. Однако в 1993 году депутаты отказались выполнять свои обязательства, что привело к конфликту Правительства и президента. Он закончился октябрьскими событиями, когда Москва пережила несколько дней уличных боев.

В ту кризисную осень Гайдар еще раз вернулся в Правительство и стал там первым заместителем председателя, а также министром экономики. Окончательно высшие руководящие посты он покинул 20 января 1994 года. К этому времени все основные экономические реформы Е. Гайдара уже были проведены, и страна жила в новой экономической действительности.

Положительные итоги реформ

Еще в декабре 1992 года, накануне первой отставки, он подвел итоги своей работы. Глава Правительства на VII съезде народных депутатов подчеркнул главные успехи власти. Была реорганизована налоговая система, началась приватизация и аграрная реформа (реорганизация совхозов и колхозов), реструктуризирован ТЭК, созданы нефтяные компании, сократились расходы на закупку боеприпасов и военной техники.

Министр экономики и коллега Гайдара Андрей Нечаев называл и другие важнейшие шаги Правительства в кризисный период. Помимо уже вышеописанной либерализации цен, государство разрешило свободную торговлю, урегулировало внешние долги с помощью открытия кредитных линий на Западе. Реформа Гайдара 1992 года позволила сократить дефицит бюджета.

Важные налоговые нововведения заключались в появлении налогов на нефтяную добычу. Осталась в прошлом плановая система экономики. Государство стало прибегать к госзаказам. В области инвестиций ключевым стали взаимоотношения власти и частных предпринимателей. По-новому была выстроена торговля с бывшими союзными республиками – она перешла на мировые цены и рыночные основы.

Е. Т. Гайдар, экономические реформы которого привели к перестройке всех финансовых отношений, выступал за установление коммерческих принципов в экспорте вооружений для армии. Важным нововведением стало принятие закона о банкротстве. С появлением рыночной экономики были созданы и первые инвестиционные компании, а также биржи, которых не могло быть в СССР.

«Шоковая терапия»

После распада Советского Союза Россия оказалась на перепутье, которого еще не было в истории человечества. Огромному государству с 70-летней жизнью при коммунизме и плановой экономикой за плечами нужно было перейти к цивилизованной рыночной модели. В 1991-1992 гг. еще ни одна страна в мире не проводила над собой такого вынужденного эксперимента. За два года до России подобные преобразования начались в Польше и Чехословакии, однако они еще не дали зримого результата и существовали только в виде набросков.

Суть реформ Гайдара сводилась к тому, что Правительству пришлось буквально вслепую, на свой страх и риск, оперировать больную экономику своей страны. Правда, кое-что все-таки было перенято у бывших товарищей по социалистическому лагерю. Например, в России были созданы временные рабочие места по аналогии с Указом о свободе торговли в Польше.

Эти меры позволили наполнить уличные прилавки. Правда, и эти перемены имели свои издержки. Такая торговля приобрела странные формы – новые киоски возникали хаотично и без какого-либо регулирования.

Экономическая реформа правительства Е. Гайдара (переход от социалистической экономики к рыночной) началась слишком запоздало. Фактически время было упущено еще в конце 80-х, когда появились первые серьезные признаки кризиса. Советская сырьевая экономика пережила агонию из-за падения цен на нефть, что привело к очередям в магазинах и карточной системе еще до того, как началась реформа Гайдара. Название «шоковая терапия» было дано переменам заслуженно – систему приходилось менять в авральных условиях.

Источник: fb.ru

До основанья, а затем. 25 лет назад началась «шоковая терапия» — реформы команды Ельцина-Гайдара

Четверть века назад советскую экономику попытались перевести на рыночные рельсы. Это была одна из самых масштабных экономических реформ в истории. Спор о ее результатах и методах, которыми пользовались реформаторы, не прекращается до сих пор. «Лента.ру» вспоминает, как проводилась «шоковая терапия» и к чему она привела. Первая часть материала доступна по ссылке.

Польский образец

Китайскую модель развития отвергли — пример «братьев навек» не вдохновил советских руководителей. Куда ближе России была модель переходной экономики, реализуемая в странах Восточной Европы. В особенности пристально в Москве смотрели на Польшу. Здесь уже никакой пропасти в менталитете не существовало. Славянское государство, долгое время находившееся в одном экономическом и военном блоке с СССР, — идеальный образец для подражания.

Материалы по теме:

«Гайдар здесь ни при чем» Как Россию готовили к «шоковой терапии»

2 января 2017

«Тогда реформы проводились в Польше. Осенью коммунисты либерализовали цены и передали власть правительству Тадеуша Мазовецкого и Лешека Бальцеровича (премьер-министр Польши и глава Минфина соответственно — прим. «Ленты.ру»). Понятие «шоковая терапия» возникло именно в то время — так называли реформы Бальцеровича. После либерализации цен там самыми жесткими мерами взялись за финансовую стабилизацию. Мы решили, что нам нужно что-то подобное», — говорит Евгений Ясин.

Действительно, Польше удалось провернуть без пяти минут экономическое чудо. Реформы стартовали 1 января 1990 года, и в течение двух лет страна перешла на рыночную экономику.

Шоковая терапия в Польше сработала. В 1990 году ВВП упал на 11 процентов, в 1991-м — на 7 процентов. А уже в 1992-м экономика пошла в рост и к середине 1990-х лидировала в регионе по этому показателю. Реформы оказались настолько эффективными, что и сейчас Польша выделяется среди своих соседей (это единственная страна в Восточной Европе, которой удалось избежать спада во время финансового кризиса конца нулевых).

В крутом пике

Действуя по польскому сценарию, 2 января 1992 года российское правительство объявило о прекращении регулирования цен и свободе торговли. В течение нескольких дней прилавки наполнились товарами. Но на этом сходство реформ в Польше и России закончилось — дальше, как говорится, «что-то пошло не так».

В Польше цены в течение года после либерализации поднялись в 3-4 раза. В России такой скачок произошел единовременно. И затем инфляция не подумала останавливаться, быстро обретя приставку «гипер». Финансовая система стремительно долларизовалась. Несмотря на рост денежной массы, широкое распространение получили бартерные схемы.

Следующий этап — приватизация, которая началась еще в 1991 году, но по-настоящему развернулась на пару лет позже. В теории каждый гражданин России получил право на общенародную собственность через эмиссию ваучеров. Но большая часть потенциальных «народных инвесторов» свои приватизационные чеки быстро продала.

И как впоследствии выяснилось, это было чуть ли не оптимальным решением — многие из тех, кто пытался вложить ваучеры во что-то, не получили в итоге вообще ничего. Практически все «жирные» куски госсобственности достались приближенным к власти лицам посредством залоговых аукционов. Так появились российские олигархи.

В результате экономика России оказалась в затяжном пике. Вернуться к вялому росту удалось лишь во второй половине 90-х, но буквально тут же последовал «контрольный выстрел» в виде дефолта 1998 года. Лишь год спустя начался восстановительный рост и постепенный подъем со дна.

Почему так получилось? Многие считают, что концепция шоковой терапии была в принципе ошибочной и для России не подходила.

«Вариант с немедленным заходом иностранных денег и с последующей модернизацией, которая хороша для малых экономик, для той крупной индустриальной экономики, которой была Россия, очень сложной, с крупным военно-промышленным комплексом, не годится. Это все равно, что телегу сбросить с горы, вместо того, чтобы осторожно ее спускать», — говорит Яков Миркин.

В начале девяностых американский экономист Джеффри Сакс консультировал по вопросу реформ сначала Польшу, а потом Россию. И если о польском этапе деятельности эксперт отзывается как о своем большом успехе, то работу в России квалифицирует как провал, объясняя это тем, что большая часть его рекомендаций проходила мимо ушей российских реформаторов.

Американское равнодушие

Сакс пишет, что, в отличие от Польши, в России не было принято мер по сдерживанию денежной массы. Напротив, она росла как на дрожжах, что и спровоцировало гиперинфляцию. Во многом тут виноваты соседи России из бывшего СССР, еще в течение года имевшие право эмитировать рубли. Нетрудно догадаться, что они этим правом пользовались по максимуму.

Американский специалист подчеркивает слабую компетентность в вопросах экономики большинства российских чиновников и экспертов того времени, указывая и на прямую нечистоплотность. В частности, он обвинил советника Росимущества по вопросам приватизации Андрея Шлейфера (также гражданина США) в материальной заинтересованности при реализации государственных активов. К слову, Шлейфера в 2005 году американское правосудие заставило заплатить штраф в два миллиона долларов, постановив, что он не имел права заниматься бизнесом в России. Кроме того, Сакс считает крайне неудачной идею приватизации добычи полезных ископаемых, против чего он возражал весь свой период работы в Москве.

Материалы по теме:

В ожидании шока Почему в России опять заговорили о девальвации

29 декабря 2016

Но все-таки главную вину за провал российских реформ Сакс возлагает на внешних игроков, в первую очередь на руководство США и МВФ. Польша, по его словам, в 1990 году получила от международного сообщества все возможные уступки и преференции. Так, ее колоссальный внешний долг (30 миллиардов долларов) был списан наполовину. И буквально тут же Варшаве предоставили новые стабилизационные кредиты на очень щедрых условиях. Все это помогло обеспечить приток в страну частных инвестиций и заложить фундамент для будущего развития.

Ничего подобного в отношении России сделано не было. Долги взыскали до копейки (и более того, страны G7 угрожали прекратить всю гуманитарную помощь при малейшей просрочке выплат), а финансовая поддержка если и оказывалась, то на полностью рыночных условиях. Сакс объясняет это позицией США, по сути навязавших МВФ свое нежелание помогать России. В самом фонде анализ событий в РФ толком не проводился.

Что касается Америки, то в 1992 году администрация президента Джорджа Буша-старшего не хотела даже разговаривать об оказании поддержки Москве из-за предвыборных перипетий. Пришедший ей на смену кабинет Билла Клинтона Россией не интересовался вовсе, воспринимая ее как слабого, поверженного противника. Люди, которые были поставлены Клинтоном на связанные с российским направлением посты, в экономике вообще не разбирались. России пришлось выживать исключительно за счет собственных усилий и скромных ресурсов, и реформы здесь принесли совершенно иной результат, чем в Восточной Европе.

«На тот момент была высшая точка добрых отношений с Западом, но массового потока инвестиций, которые интегрируют экономику, не было. На то имелись объективные причины. В это время Западная Германия должна была «переварить» ГДР, а ЕС занимался интеграцией бывших стран соцлагеря. И к тому же Россия в системе опознавания «свой-чужой» продолжала оставаться ближе к «чужим».

Ее риски всегда оценивались как запредельные. Да и мы не были готовы к такой интеграции, как к Восточной Европе, когда, скажем, банковские системы перешли в собственность к иностранцам», — объясняет Яков Миркин.

Несмотря на жесткую критику (как изнутри, так и извне) реализованного в России курса реформ, многие считают, что в конечном счете все делалось верно. «Я не могу позволить себе сказать, что мы шли единственно правильной дорогой. Но в том, что мы в целом делали все правильно и, главное, добились успеха, я нисколько не сомневаюсь», — подчеркнул Евгений Ясин.

Цена преобразований, проведенных Гайдаром и его последователями, оказалась для России высокой. Во многом потому, что реформаторы совершенно не учитывали реальную ситуацию в экономике страны, предпочитая действовать по принципу «до основанья, а затем. », считает Руслан Гринберг.

«Егор Тимурович — это трагическая фигура. Он был человеком порядочным, человеком идеи, к сожалению, слишком идейным. На птичьем языке науки это называется онтологизацией теоретических схем, когда человек модные доктрины без всяких колебаний воплощает в жизнь. Так же, как большевики в 1917 году внедряли доктрину, которая должна была привести всех к счастью через репрессии и голод.

Тогда проповедовалось буйное равенство без свободы, а в 90-е — буйная свобода без всякого равенства. И не могло это кончиться иначе, чем кончилось сейчас», — заключает он.

Источник: lenta.ru