Когда заходит речь о сервере, то под этим словом может подразумеваться либо программа (сервер), либо компьютер (сервер), на котором работает одна или несколько программ-серверов. Здесь, очевидно, рассматривается программа-сервер.

Сама по себе программа-сервер — это лишь часть распределенной программы, которую называют клиент-серверным приложением. Здесь слово «распределенная» означает, что функциональность программы разделена на две части: клиентскую и серверную. Клиентская часть (клиент) отправляет запросы, а серверная часть (сервер) отвечает на них. Клиент и сервер могут находиться как на одном и том же компьютере, так и на разных компьютерах в компьютерной сети.

В вебе клиент и сервер общаются посредством запросов от клиента и ответов клиенту от сервера в рамках протокола HTTP (если рассматривать общение по компьютерной сети на прикладном уровне сетевой модели). В вебе клиент и сервер вместе называют распределенным веб-приложением (также называют просто «веб-приложением»). Клиент могут называть веб-клиентом, а сервер — веб-сервером.

Доступ к файлам и папкам через протокол FTP

Также веб-приложением могут называть как отдельно клиент, так и отдельно сервер. Еще веб-приложением могут называть часть кода сервера, которую пишет программист со стороны сервера, используя библиотеки (фреймворки), написанные другими. Так что с термином «веб-приложение» есть некоторая путаница. Нужно понимать, что он означает, ориентируясь по контексту, в котором он применяется.

Таким образом, нужно понимать, что для демонстрации работы веб-сервера понадобится и веб-клиент. У нас в качестве веб-клиента будет выступать браузер. Браузер и веб-сервер, который будет написан и запущен далее, составят распределенное веб-приложение.

Программист, который хочет написать веб-сервер, должен понимать, что сетевая модель состоит из уровней и при каждом запросе от клиента и ответе клиенту от сервера сообщение проходит все уровни сетевой модели. На прикладном уровне (самом верхнем) общение проходит по протоколу HTTP, как было указано выше. На уровне ниже (транспортном) общение проходит по протоколу TCP, что значит, что веб-сервер должен манипулировать номером порта. На уровне ниже транспортного (сетевой уровень) общение проходит по протоколу IP, что значит, что веб-сервер должен манипулировать IP-адресом.

Обычно в учебниках и руководствах, когда речь заходит о написании простейшего веб-сервера, используется IP-адрес «127.0.0.1». Это неспроста. Во-первых, нужно отметить, что тут подразумевается общение по сети в рамках протокола IP версии 4 (IPv4), это видно по строению указанного IP-адреса. Во-вторых, указанный IP-адрес входит в группу IP-адресов (подсеть) 127.0.0.0 – 127.255.255.255. Эта группа IP-адресов предназначена для локального использования, то есть для использования в рамках одного компьютера (IP-адреса этой группы не могут использоваться в интернете).

Таким образом, речь идет о написании и запуске локального веб-сервера. То есть обе части нашего распределенного веб-приложения (клиентская и серверная) будут находиться на одном и том же компьютере — нашем компьютере. Для общения между клиентом и сервером у нас, как я понимаю, даже не будет задействована сетевая карта нашего компьютера.

Тестировщик с нуля / Урок 12. HTTP-протокол для чайников. Ошибка 404. Модель TCP/IP. Методы HTTP

Почему в учебниках используется этот IP-адрес? Потому что локальный веб-сервер обычно используется для отладки распределенных веб-приложений. Это логично: пока наше распределенное веб-приложение не отлажено, нет смысла соваться в интернет или локальную сеть (в том числе и по соображениям безопасности). Кроме этого, для отладки распределенного веб-приложения в локальной сети или в интернете потребуется доступ к частям распределенного веб-приложения с обеих сторон (с двух компьютеров): и со стороны клиента, и со стороны сервера. Конечно же, удобнее отлаживать и тестировать распределенное веб-приложение на одном и том же нашем компьютере, так что логично, что мы будем использовать локальный веб-сервер, а сетевое общение будет происходить без выхода в сеть.

После отладки веб-сервера в качестве локального (с IP-адресом «127.0.0.1») этот же веб-сервер можно легко применить в локальной сети или в интернете, просто поменяв IP-адрес на нужный.

Текст программы (простейшего веб-сервера) на языке JavaScript я взял из статьи «Introduction to Node.js» (по-русски «Введение в среду выполнения Node.js»), которая является частью учебника по работе со средой выполнения «Node.js»:

Саму эту среду выполнения я установил ранее, об этом я написал несколько отдельных постов (например, вот этот). Напомню, у меня на компьютере установлена операционная система «Windows 10 Pro» (64-разрядная).

Итак, текст программы на языке JavaScript:

const http = require(‘http’); // включение модуля из стандартной библиотеки Node.js const hostname = ‘127.0.0.1’; // веб-сервер работает локально const port = 3000; // веб-сервер возвратит такой ответ на любой запрос const server = http.createServer((req, res) => < res.statusCode = 200; res.setHeader(‘Content-Type’, ‘text/plain’); res.end(‘Hello Worldn’); >); // запуск веб-сервера server.listen(port, hostname, () => < console.log(`Server running at http://$:$/`); >);

Программа никак не анализирует параметр req , содержащий объект с информацией о запросе от клиента. Ведь наш веб-сервер очень примитивен: на любой запрос он лишь возвращает ответ (объект в переменной res ) с кодом состояния 200 (запрос обработан успешно) и с текстом «Hello World» в теле ответа.

Этот текст я поместил в текстовый файл с именем index.js (в кодировке UTF-8). В принципе, имя файла может быть и другим, это не имеет значения для работы веб-сервера. Имя файла понадобится при запуске программы в среде выполнения «Node.js». Этот файл я поместил в следующий каталог:

C:inetpubwwwrootnode

По идее, каталог тоже не имеет значения, наша программа может быть запущена из любого каталога. Главное — правильно указать путь к файлу с текстом программы при запуске ее в среде выполнения «Node.js».

Запустим нашу программу в среде выполнения «Node.js» через интерфейс командной строки. Я для этого использую программу «Windows PowerShell», но, конечно, это не единственный способ. Предварительно я захожу в нужный каталог в программе «Проводник Windows», а затем с помощью комбинации клавиши «Shift» и правой кнопки мыши (хотя тут нужно помнить, что функциональность кнопок мыши можно менять местами) открываю контекстное меню, в котором выбираю пункт «Открыть окно PowerShell здесь» (хотя тут нужно помнить, что этот пункт в контекстном меню может быть настроен по-другому). В результате этих манипуляций у меня открывается окно программы «Windows PowerShell», в котором не требуется переходить в другой каталог, мы уже и так находимся в том каталоге, где нужно.

Вводим следующую команду:

node index.js

После чего получаем следующее:

Наш веб-сервер запущен и работает, об этом свидетельствует сообщение, выдачу которого мы запланировали в своей программе:

Server running at http://127.0.0.1:3000/

Чтобы проверить работу нашего веб-сервера, откроем браузер (у меня — «Microsoft Edge» на движке «Chromium»). Откроем в браузере новую вкладку (по-английски «tab») и введем в адресной строке следующий адрес URL:

127.0.0.1:3000

Полностью (с указанием протокола — «HTTP») адрес URL вводить необязательно (хотя, можно ввести и полностью http://127.0.0.1:3000/ , это не будет ошибкой), потому что браузер по умолчанию считает, что сетевое общение будет происходить по протоколу HTTP.

После введения этого адреса URL и нажатия клавиши «Enter» браузер (клиент нашего распределенного веб-приложения) отправит запрос с методом «GET» по протоколу HTTP на указанный IP-адрес и указанный порт. Наш веб-сервер (серверная часть нашего распределенного веб-приложения) вернет в ответ на запрос сообщение, в теле которого будет текст «Hello World». Итак, вот что у меня получилось:

Браузер может отображать не только HTML-страницы, но и другие веб-документы, в том числе текстовые (обычный текст). В нашем случае, как раз, браузер отобразил текстовый документ, состоящий из фразы «Hello World».

Таким образом, пока наш веб-сервер работает, мы можем сколько угодно раз открывать сколько угодно вкладок в браузере с указанным адресом URL и будем получать в ответ от веб-сервера текст «Hello World».

Источник: ilyachalov.livejournal.com

DevOps Basics: как запустить сайт на своем сервере

DevOps (development + operations) — это направление, находящееся на рубеже разработки ПО и системного администрирования. Примерами DevOps-задач могут быть размещение проекта на сервере, автоматизация деплоя и обеспечение бесперебойной работы сервиса в условиях высокой нагрузки.

Понимать принципы DevOps полезно любым разработчикам. В этой статье мы начнем с основ — настроим сервер и запустим на нем сайт.

Наш гайд будет состоять из нескольких этапов:

- Покупка домена

- Аренда сервера

- Настройка DNS-записей

- Настройка nginx, как обработчика запросов

Покупка домена

Это можно сделать на любом сервисе-регистраторе: (например, reg.ru, godaddy, namecheap, gandi.net). Вам нужно подобрать свободное имя, заполнить регистрационные данные и внести оплату.

Аренда сервера

Следующим шагом нужно выбрать vps-хостинг (virtual private server) и арендовать сервер. Это может быть Selectel, Timeweb или любой другой.

Как разместить сайт на хостинге

Разработка сайта подразумевает под собой целую серию задач. От создания HTML-разметки и написания скриптов до аренды сервера, покупки собственного доменного имени и размещения ресурса в интернете.

В этой статье поговорим о том, как взять уже готовый, функционирующий ресурс и разместить его в интернете. Так, чтобы его могли посетить другие люди.

В дальнейших инструкциях я подразумеваю, что вы уже разработали сайт. У вас есть дизайн, логотип, готовые скрипты и прочие элементы, необходимые для запуска ресурса на локальной машине. Речь пойдет исключительно о публикации страниц в сети. Подробнее о создании ресурса с нуля можно почитать в соответствующем материале.

Выбираем хостинг

Начать стоит с базы для вашего сайта. То есть места, где он будет размещен. Он должен базироваться на подходящем хостинге.

Хостинг — это сервер (или его часть), на котором можно разместить файлы своего веб-ресурса или приложения. Сервер — это компьютер, который работает без перерыва, чтобы обеспечить пользователям круглосуточный доступ к вашему продукту. И тем, и другим занимаются специальные организации-провайдеры, поддерживающие сотни серверных ПК и выделяющие вебмастерам ресурсы под их проекты.

Нужно выбрать наиболее надежный и производительный хостинг, с хорошей репутацией и не слишком дорогой.

Далее буду рассказывать о размещении сайта на примере Таймвэб, но этот процесс у других хостингов практически не отличается.

Комьюнити теперь в Телеграм

Подпишитесь и будьте в курсе последних IT-новостей

Размещаем сайт на виртуальном хостинге

Сначала разберем публикацию на виртуальном хостинге. Это наиболее простой и доступный способ быстро «поднять» ресурс с минимальными затратами времени и сил.

Виртуальный хостинг — это папка на удаленном ПК под управлением Linux, которой заведует хостинг-провайдер. Он выдает вам ограниченные права на эту папку, чтобы вы могли там разместить файлы своего проекта, тем самым превратив ее в подобие сервера. После создания и регистрации адреса к этому серверу можно будет подключиться извне и пользоваться, как любыми другими страницами в интернете.

Создать и разместить страницу на виртуальном хостинге Timeweb можно двумя способами:

- Автоматически — когда большая часть файлов, включая рабочую CMS, попадает на сервер еще на этапе аренды.

- Вручную — когда вы покупаете у хостинга только папку и сами решаете, что с ней делать.

Ручной режим настройки

Как я уже отметил выше, под ручным режимом понимается настройка практически с нуля. Мы арендуем пустой виртуальный хостинг, в котором будет только папка public_html. Будем сами загружать на удаленный ПК HTML-файлы, скрипты, стили и медиаконтент. Создадим и зарегистрируем новое доменное имя через сервис Таймвэб. При необходимости настроим CMS.

Такой метод публикации дает больше гибкости. Можно установить любую CMS на свой выбор, не опираясь на список CMS, доступных в каталоге хостинга. К примеру, Timeweb не предлагает автоматически устанавливать DataLife Engine, но если арендовать пустой ВХ, то будет возможность сделать это самостоятельно.

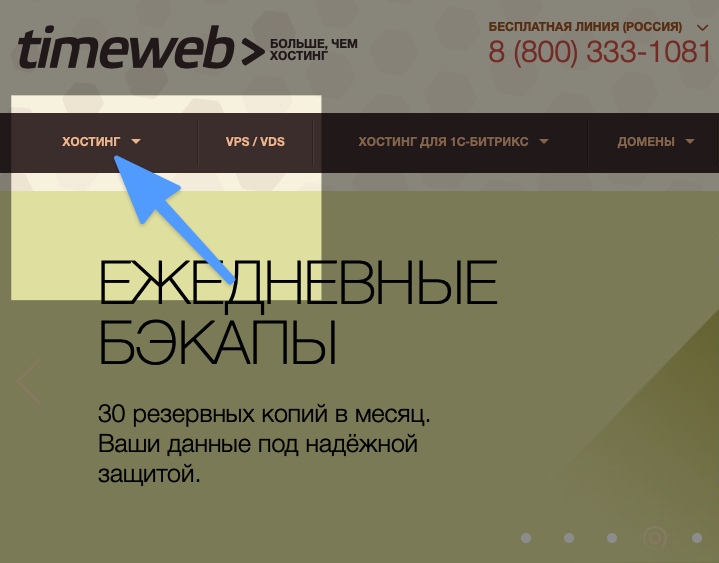

Регистрируемся на хостинге

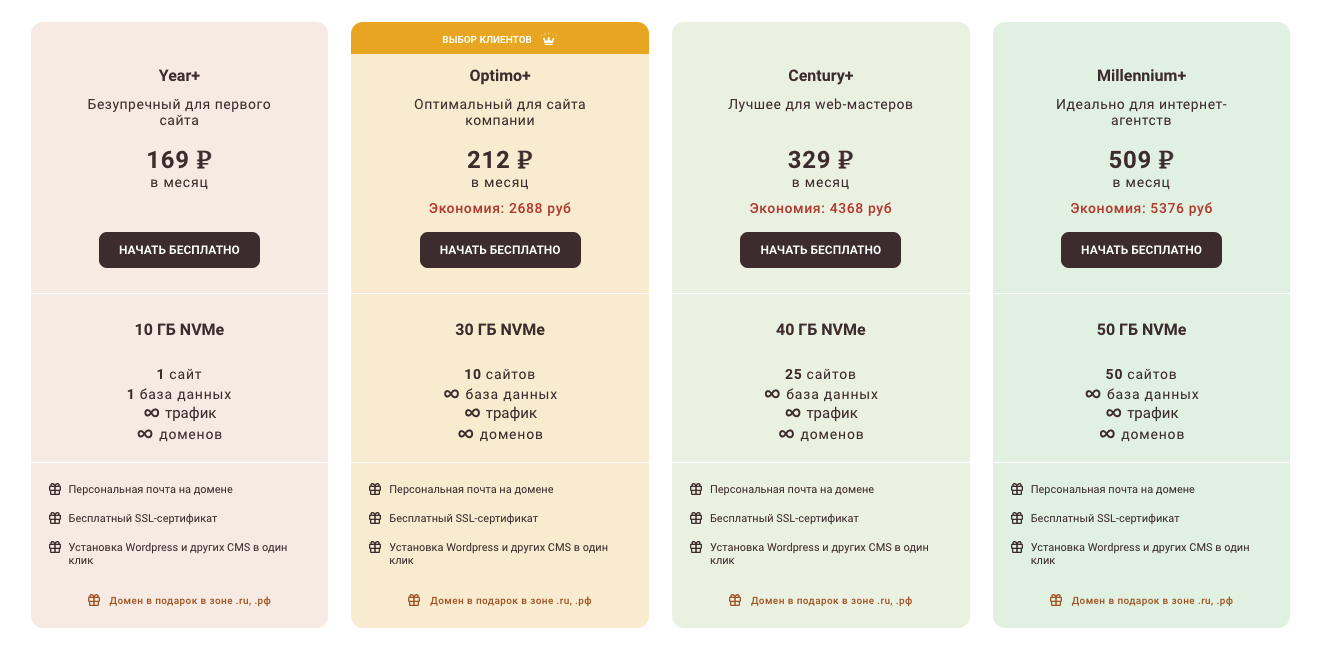

Зарегистрируем учетную запись в Timeweb и арендуем ВХ с подарком.

- Заходим на главную страницу Timeweb.

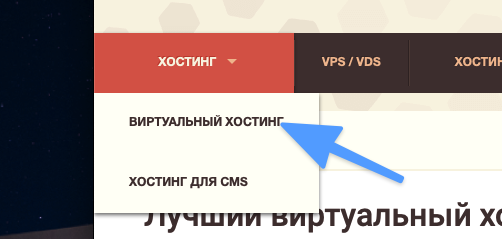

- Кликаем по строчке «Хостинг».

- В выпавшем списке опций выбираем «Виртуальный хостинг».

- Выбираем подходящий тариф и нажимаем на «Заказать» под одним из них.

- Указываем персональные данные для регистрации и переходим к оплате услуг провайдера.

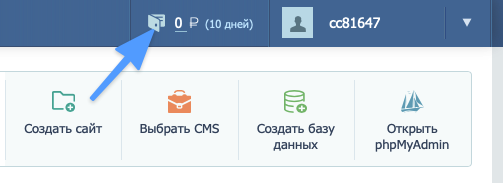

- Кликаем по иконке в виде кошелька в верхнем правом углу экрана.

- Выбираем удобный способ оплаты (поддерживаются банковские карты и системы цифровых платежей Apple Pay, Google Pay).

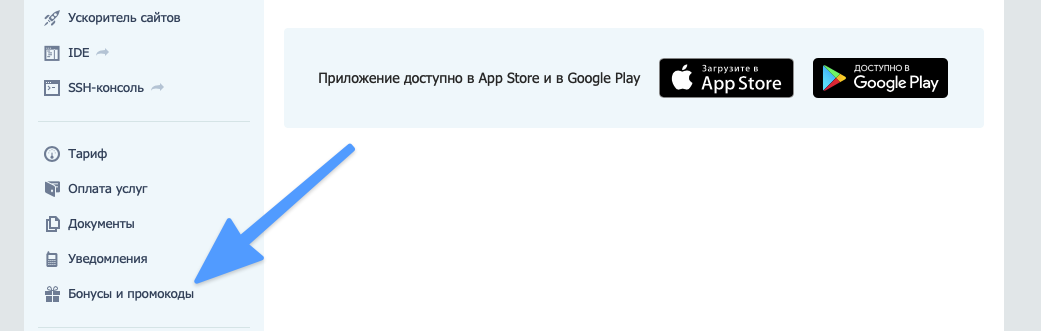

- Открываем раздел «Бонусы и промокоды» в боковой панели интерфейса Timeweb.

- Кликаем по кнопке «Активировать» напротив строчки «Бесплатный домен в зоне…».

Сразу после регистрации вы получите 10 дней бесплатного пробного периода. Чтобы получить домен в подарок, придется оплатить услуги хостинга на год вперед. Для этого вверху есть иконка с кошельком.

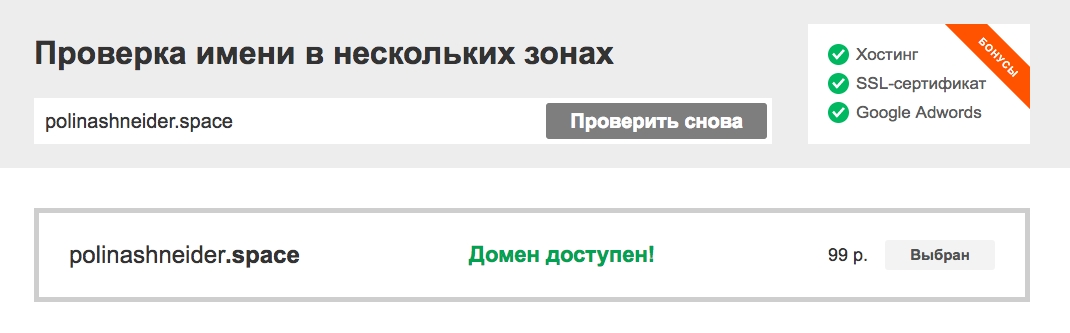

Регистрируем домен

У сайта должно быть имя. Ссылка, по которой проходят пользователи, чтобы попасть на страницу. Например, apple.com — это доменное имя. Так же, как vk.com. Вашему ресурсу тоже нужен URL.

То есть не только IP-адрес, но и удобный буквенный вариант ссылки.

Чтобы его зарегистрировать:

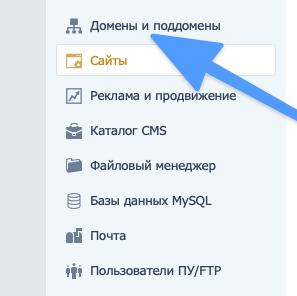

- Открываем раздел «Домены и поддомены» в панели управления хостинга.

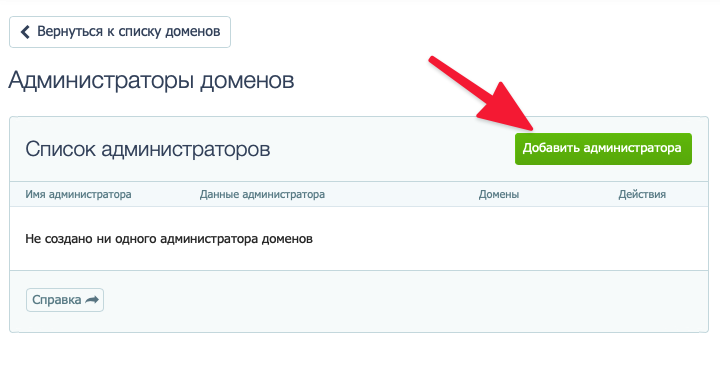

- Переходим к подменю «Администраторы доменов».

- Кликаем по кнопке «Добавить администратора».

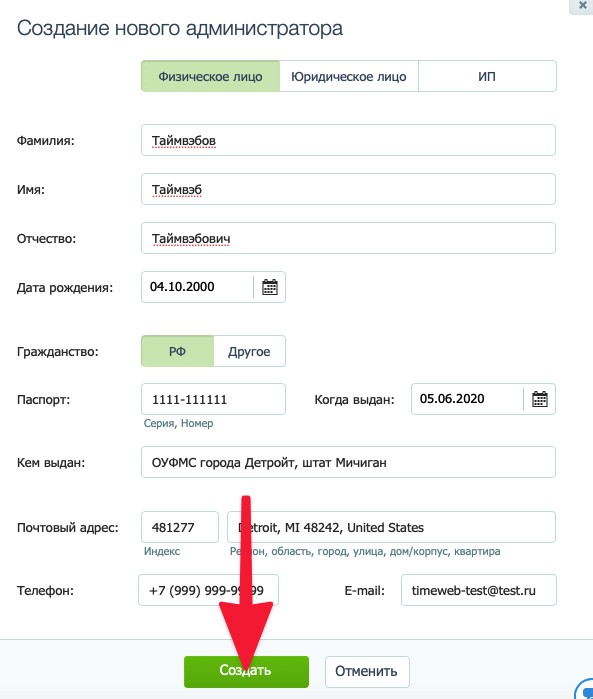

- Вводим персональные данные администратора и жмем на «Создать».

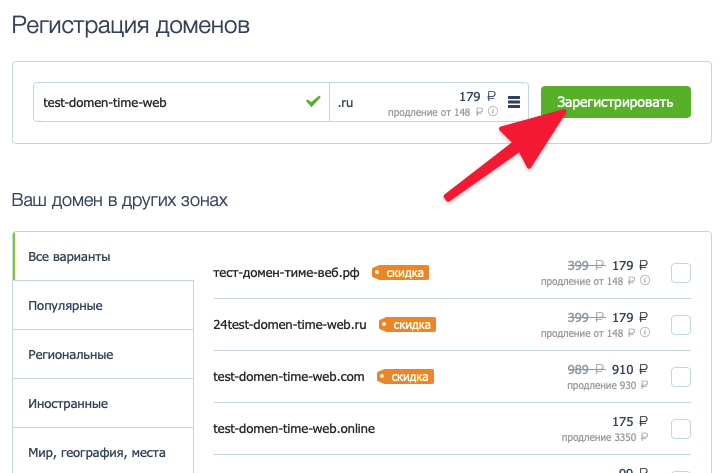

- Возвращаемся к предыдущему окну и кликаем по пункту «Зарегистрировать домен».

- Вписываем выбранное имя в поисковую строку. Система проверит, доступен ли выбранный вариант. Если недоступен, то хостинг предложит один из похожих, но свободных вариантов. Если доступен, то можно будет продолжить, нажав на «Зарегистрировать».

- Листаем открывшуюся страницу вниз, ищем строчку «Сумма к оплате» и выбираем вариант оплаты бонусами.

Готово. Через несколько часов имя будет зарегистрировано.

Готовим файлы сайта к загрузке на хостинг

У нас есть рабочий адрес в сети. Его можно указать в адресной строке браузера и попасть на соответствующий ресурс. Правда, пока там пустовато. Красуется запись о том, что домен припаркован у провайдера Timeweb. Нужно перенести на сервер файлы, созданные в ходе разработки.

Перед тем как залить сайт на хостинг, надо сжать его компоненты. Подойдет стандартный zip-архиватор, встроенный в систему. Так проще перенести все необходимые компоненты на удаленный ПК скопом (лучше при этом не прятать их в отдельную директорию).

Ну и не помешало бы навести в них порядок перед началом. Объединить несколько CSS в один, провести рефакторинг скриптов, подчистить лишние строки в HTML и т.п.

Как почувствуете, что готовы, переходите к следующему шагу.

Загружаем файлы через встроенный файловый менеджер Timeweb

Timeweb позволяет загружать файлы на ВХ через панель управления с помощью браузера.

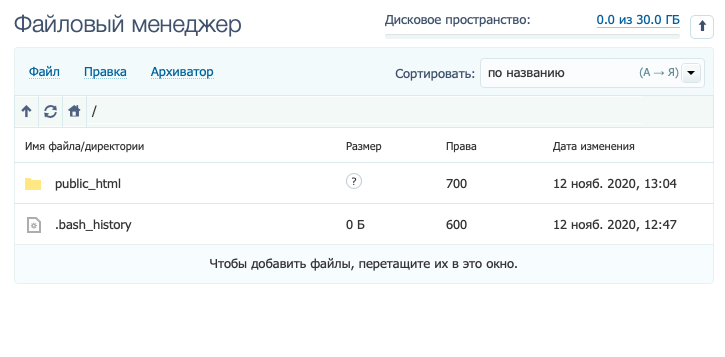

- Открываем «Файловый менеджер» в панели управления Таймвэб.

- Переходим в директорию public_html (в базовом виртуальном хостинге отсутствуют другие каталоги).

- Переносим наш архив с файлами в окно браузера, чтобы он загрузился на сервер. Спустя некоторое время он появится в хранилище у провайдера. Длительность загрузки зависит от скорости подключения к сети, производительности виртуального хостинга и размера загружаемого архива.

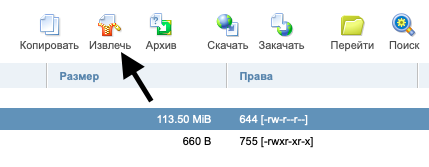

- Выделяем его, кликнув левой кнопкой мыши один раз.

- Затем нажимаем на «Архиватор» в верхней части интерфейса файлового менеджера.

- В выпавшем списке выбираем пункт «Разархивировать».

Готово. Теперь архив можно удалить, а загруженные файлы использовать для работы с сайтом. Если в них содержался уже рабочий, протестированный в локальной среде, ресурс, то дополнительных действий не потребуется.

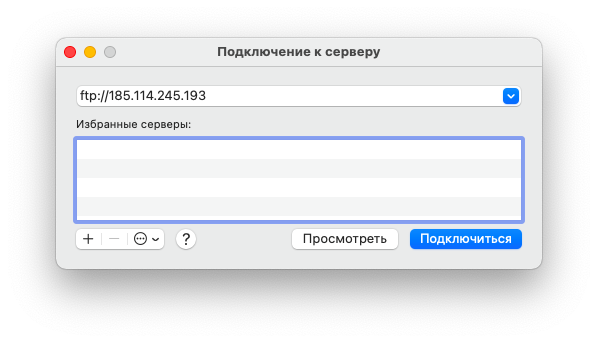

Загружаем файлы через FTP-клиент

Это дополнительная инструкция для тех, кто использует хостинг без встроенного файлового менеджера в панели управления.

- Открываем FTP-клиент (подойдет Explorer в Windows или Finder в macOS, но лучше использовать специализированные решения в духе Filezilla).

- Подключаемся к по протоколу FTP к своему виртуальному хостингу (адрес можно узнать на главной странице панели управления или в техподдержке провайдера).

- Авторизуемся, указав пароль, выданный хостингом.

- Копируем архив на сервер.

- Распаковываем архив встроенным в FTP-клиент архиватором.

- При необходимости выдаем права на чтение и запись загруженных директорий и документов.

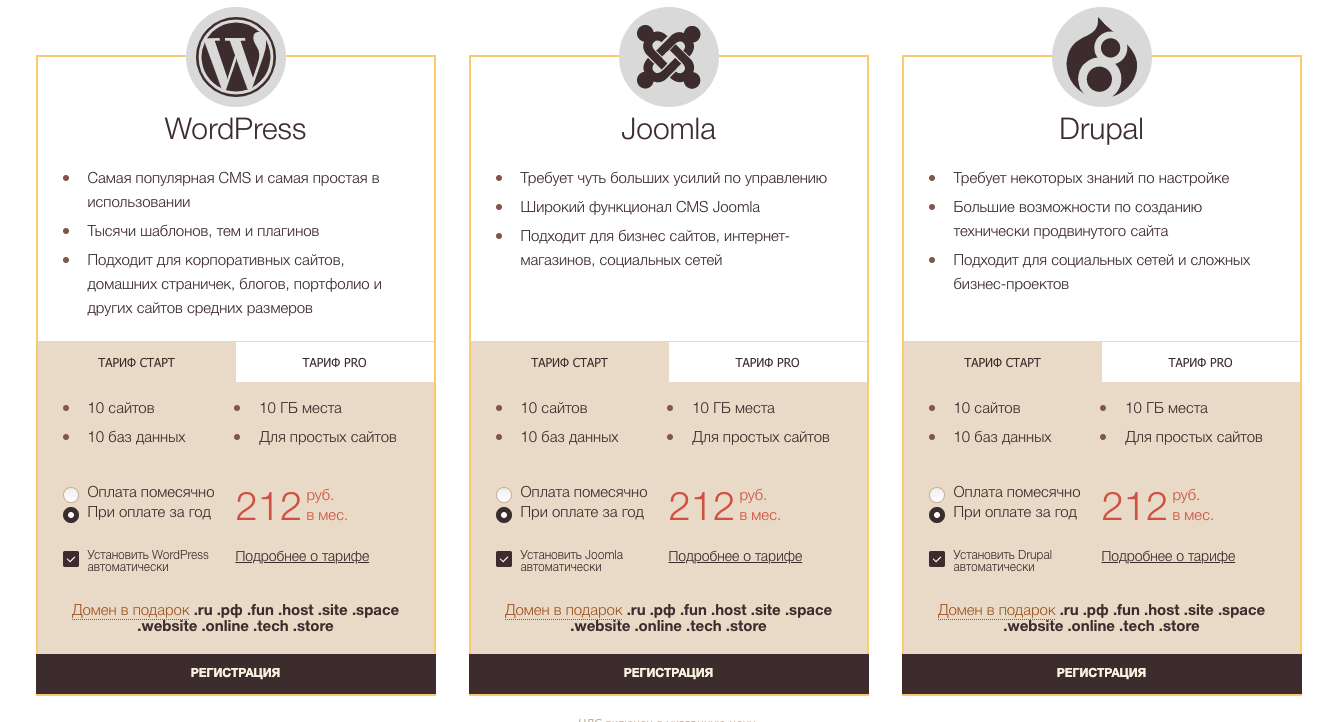

Автоматический режим настройки

У Таймвэб есть все для развертывания ресурса с нуля. Достаточно выбрать правильный раздел в меню и ввести персональную информацию. Полноценный ресурс с популярной CMS и домен впридачу.

- Открываем официальную страницу хостинга.

- Кликаем по подпункту «Хостинг» в левом верхнем углу.

- Во всплывшем списке выбираем пункт «Хостинг для CMS».

- Ищем CMS на свой вкус (доступны WordPress, Drupal и Joomla) и кликаем по кнопке «Регистрация» под ней.

- Указываем персональные данные для входа в систему и управления сервером.

Все, осталось зарегистрировать имя и загрузить файлы. Можно пользоваться!

Лучше выбирать тариф с оплатой сразу за год. Тогда виртуальный хостинг обойдется дешевле, а за доменное имя в зонах .ru, .рф, .site и т.п. платить не придется совсем. Надо открыть меню «Бонусы и промокоды» в панели управления хостингом и нажать на «Активировать» напротив надписи «Бесплатный домен в зоне…».

Размещаем сайт на виртуальном выделенном сервере (VDS)

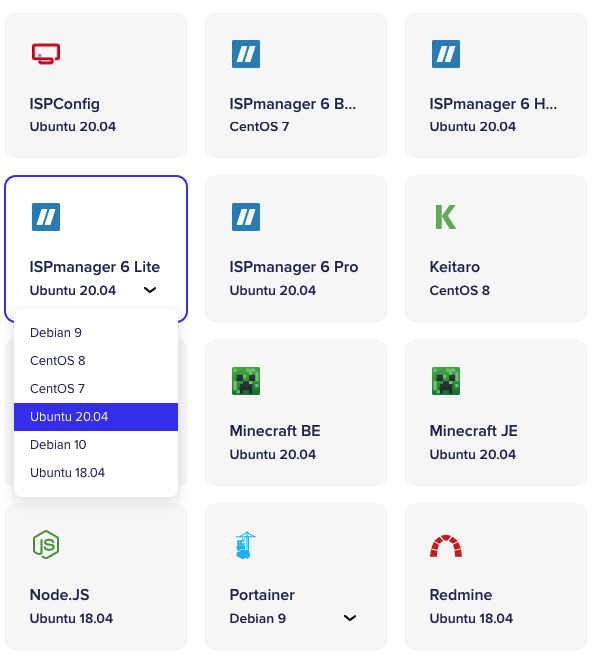

Это инструкция для тех, кто арендовал не папку на сервере, а отдельную виртуальную машину, которой можно управлять как полноценным удаленным ПК без ограничений. Чтобы управлять VDS, нужны SSH-клиент или проприетарная панель управления. Например, ISPmanager или VestaCP.

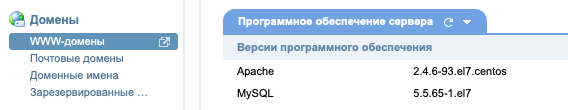

Я покажу, как разместиться на хостинге с помощью нее, так как ISPmanager довольно популярна, удобна и по умолчанию поддерживается большинством хостингов, включая Таймвэб.

Приобрести и установить ISPmanager в Таймвэб можно на стадии аренды, указав панель в качестве дополнительного необходимого программного обеспечения.

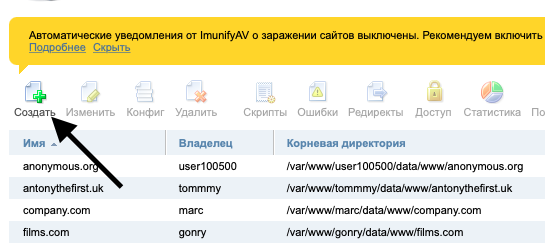

Создаем домен и регистрируем его

Разберем вариант регистрации стороннего домена и добавления его к VDS через ISPmanager.

- Покупаем домен на соответствующем ресурсе.

- Регистрируем домен с помощью специального сервиса-регистратора. Купить домен можно, например, тут.

- Настраиваем DNS-сервер для вновь созданного доменного имени (подробная инструкция тут).

- Открываем ПУ.

- Кликаем по меню «Домены».

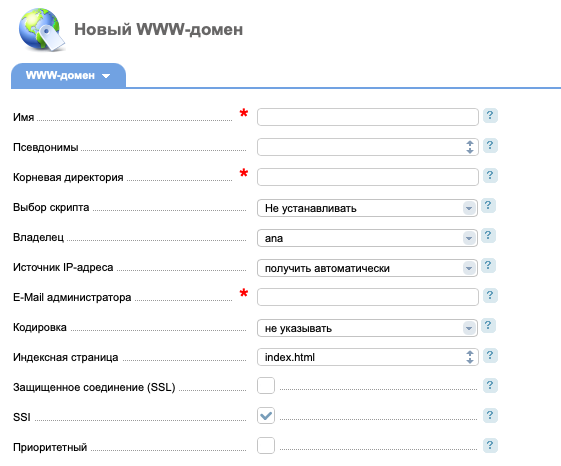

- Нажимаем на «Создать».

- Указываем параметры приобретенного и зарегистрированного домена (название, ссылки, корневая директория, адреса и т.п.)

- Нажимаем на ОК, чтобы сохранить внесенные изменения.

На регистрацию уходит время. Поэтому сразу после настройки переходить по ссылке и надеяться увидеть что-то работоспособное не стоит. Возможно, ожидание затянется до 72 часов.

Создаем базу данных

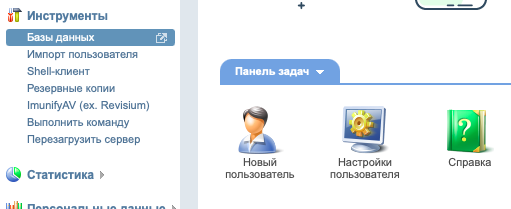

Если вам нужна БД, то:

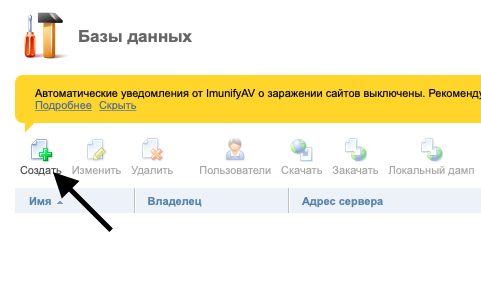

- Открываем ПУ ISP.

- Выбираем «Инструменты».

- Переходим в пункт «Базы данных».

- Кликаем по кнопке «Создать».

- Вводим пользовательские данные (они касаются самой БД и ее администратора; там должно быть имя, тип кодировки, пароль от учетной записи и т.п.)

- Нажимаем на ОК, чтобы сохранить внесенные изменения.

Этот шаг нужен тем, кто планирует размещать на хостинге полноценный ресурс. Если же у вас нет ничего, кроме простенького лендинга с одним статичным HTML, то база данных не понадобится.

Загружаем файлы сайта

Большую часть ручной работы мы проделали. Теперь надо перенести HTML, CSS и JavaScript-файлы на удаленную «машину» провайдера, чтобы наконец привести их в рабочий продукт, готовый для посещения.

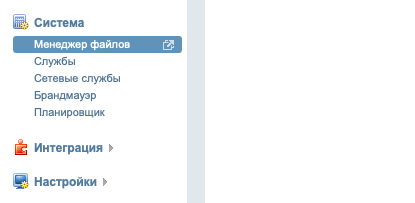

- Запускаем панель управления ISP.

- Открываем пункт «Система».

- Переходим в подпункт «Менеджер файлов».

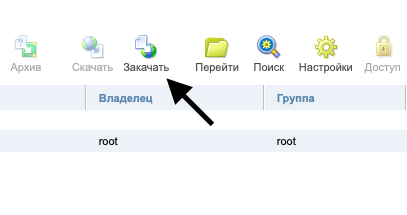

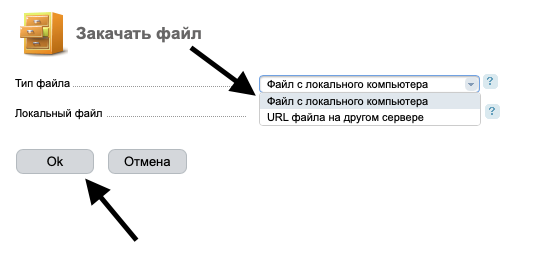

- Нажимаем на «Закачать» в верхней части интерфейса.

- Выбираем тип файла «Файл с локального компьютера».

- Нажимаем на «Обзор» и указываем путь до архива с данными вашего проекта.

- Кликаем по «ОК», чтобы загрузить сайт на сервер.

- Затем с помощью встроенного в ПУ архиватора распаковываем файлы в корневой каталог. При необходимости выдаем права на чтение и запись файлов.

Готово. Теперь при вводе в адресную строку браузера зарегистрированного вами доменного имени будет появляться то, что вы разрабатывали и тестировали на локальном компьютере.

Как разместить сайт на хостинге бесплатно?

Описанные выше методы затрагивают только размещение на платном хостинге Timeweb. Но отправить свое детище в интернет можно и без затрат.

Во-первых, для этого есть куча бесплатных хостинг-провайдеров. Правда, зачастую они работают не так быстро и надежно, как платные аналоги. Но есть те, что предлагают услуги по бартеру. Допустим, вы размещаете у себя на главной странице баннеры хостинга, а он за это дает бесплатный VDS со средними характеристиками.

Во-вторых, есть GitHub. На нем можно опубликовать статичный лендинг без динамических файлов, даже не имея платной учетной записи. А еще Google App Engine — бесплатная платформа для размещения веб-приложений в сети (это что-то в духе VDS, только на мощностях Google).

В-третьих, можно разместить свой код в веб-среде для разработки. Например, CodePen или JSFiddle. Туда можно вписать и скрипты, и стили. Можно как тестировать на нем свой код, так и демонстрировать его заказчикам, если ресурс делался для них.

Как видите, размещение сайта на хостинге — это несложно. Есть даже бесплатные способы выложить сайт в интернет для несложного тестирования. А с провайдерами в духе Таймвэб все сводится к паре кликов и выбору названия для вашей страницы, даже если речь идет о масштабном коммерческом продукте.

Источник: timeweb.com